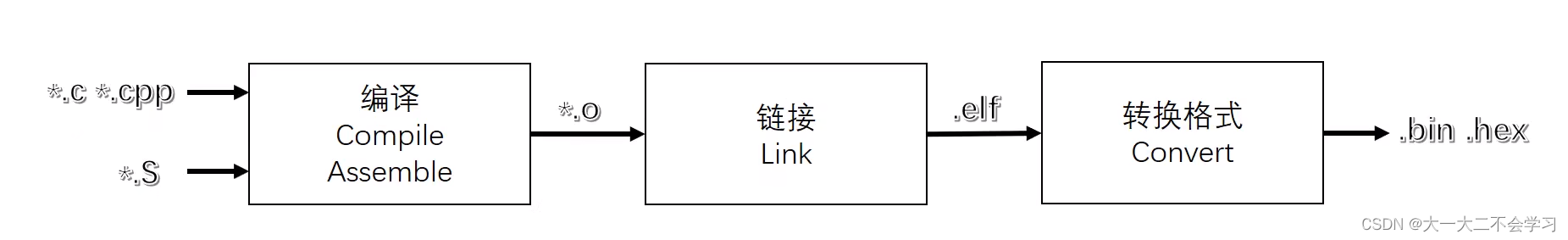

MCU程序的编译与链接及格式转换

在MCU(微控制单元)开发中,程序从源代码到最终可烧录到硬件设备的文件,需要经过编译、链接以及格式转换等步骤,以下是详细介绍:

编译(Compilation)

编译是将高级语言(如C、C++)或汇编语言编写的源代码转换为目标代码(机器语言的中间表示形式)的过程。

涉及的工具

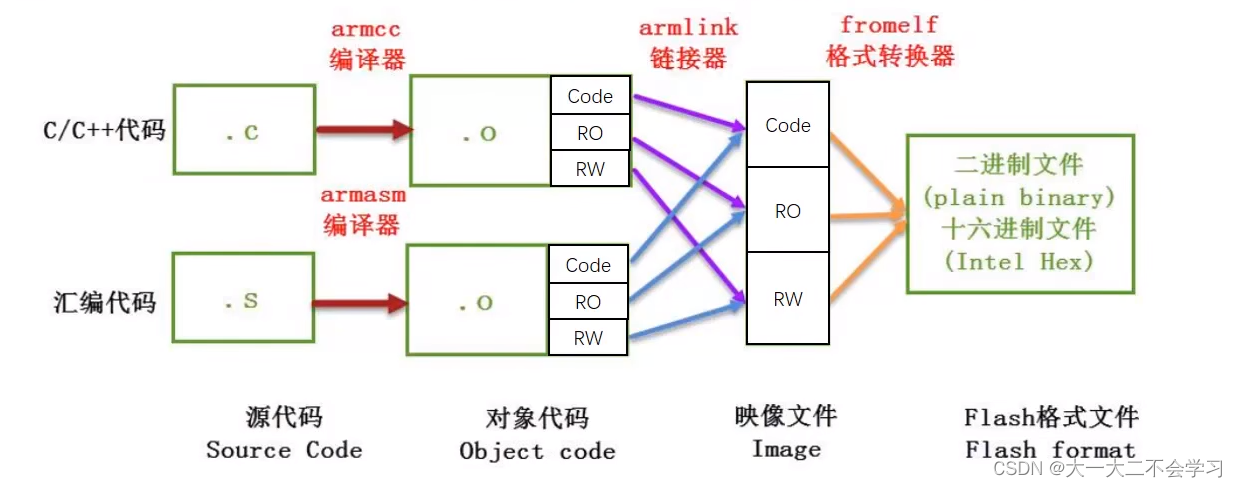

- C/C++编译器:在ARM MCU开发中,常用的有

armcc(ARM Compiler for C/C++)。以Keil MDK开发环境为例,它集成了armcc,能够将.c和.cpp文件编译成目标文件(.o) 。 - 汇编编译器:比如

armasm,用于将汇编语言编写的.s文件转换为目标文件(.o)。汇编语言可以直接对硬件进行操作,在一些对性能要求极高或者需要直接控制硬件底层的场景下使用。

编译的具体步骤

- 预处理(Preprocessing):对源代码中的预处理指令(如

#include、#define等)进行处理。例如,#include指令会将对应的头文件内容插入到源文件中,#define指令会进行宏替换。 - 词法分析(Lexical Analysis):将源代码的字符流分割成一个个的词法单元(token),如关键字、标识符、常量、运算符等。

- 语法分析(Syntax Analysis):根据编程语言的语法规则,将词法单元组成的序列构建成抽象语法树(Abstract Syntax Tree,AST),检查代码是否符合语法规则。

- 语义分析(Semantic Analysis):对抽象语法树进行语义检查,例如检查变量的声明和使用是否一致、函数调用的参数类型是否匹配等。

- 中间代码生成(Intermediate Code Generation):将经过语义分析的抽象语法树转换为一种中间表示形式,这种中间代码通常与具体的硬件架构无关,便于后续的优化。

- 代码优化(Code Optimization):对中间代码进行优化,提高代码的执行效率,减少代码占用的空间。常见的优化手段包括常量折叠、循环展开、死代码消除等。

- 目标代码生成(Object Code Generation):根据目标硬件平台(如ARM Cortex-M系列MCU)的指令集,将优化后的中间代码转换为目标代码(机器语言指令),生成

.o文件。每个.o文件包含了对应源文件编译后的代码和数据, 并以特定的段(section)形式组织,如代码段(.text)、只读数据段(.rodata)、读写数据段(.data)等。

链接(Linking)

链接是将多个目标文件(.o)以及所需的库文件组合成一个可执行的映像文件的过程。

涉及的工具

常用的链接器如armlink(ARM Linker),它会根据链接脚本(.ld文件)来确定各个段在内存中的位置和布局。

链接的具体步骤

- 符号解析(Symbol Resolution):目标文件中可能会引用其他文件中定义的符号(如函数名、变量名),链接器需要找到这些符号的定义所在的目标文件,并将引用与定义进行关联。例如,一个

.c文件中调用了另一个.c文件中定义的函数,链接器会找到该函数定义所在的目标文件,并确定其地址。 - 重定位(Relocation):由于各个目标文件在编译时是独立生成的,其中的代码和数据的地址都是相对的。链接器需要根据链接脚本中指定的内存布局,为每个段分配实际的物理地址或虚拟地址,并修改目标文件中对这些符号的引用,使其指向正确的地址。

- 合并段(Section Merging):将各个目标文件中的相同类型的段进行合并。例如,将所有目标文件中的

.text段合并成一个大的代码段,将.rodata段合并成一个只读数据段等。最终生成一个完整的、可执行的映像文件,该文件包含了程序运行所需的所有代码和数据,并按照指定的内存布局进行组织。

格式转换(Format Conversion)

链接生成的映像文件通常不能直接烧录到MCU中,需要转换为特定的文件格式。

涉及的工具

例如fromelf(ARM fromELF Utility),它可以将链接生成的ELF格式的映像文件转换为其他格式,如二进制文件(.bin)或十六进制文件(.hex)。

常见的文件格式

- 二进制文件(

.bin):只包含程序的二进制数据,不包含任何地址信息和其他元数据,文件体积最小。烧录时需要指定起始地址。 - 十六进制文件(

.hex):常见的有Intel Hex格式,它以文本形式存储程序数据,每一行包含了地址、数据长度、数据内容以及校验和等信息。这种格式便于查看和编辑,一些烧录工具支持直接烧录该格式的文件。

通过编译、链接和格式转换这一系列过程,开发人员编写的源代码才能最终变成可以在MCU上运行的程序。 不同的开发环境和工具链在具体操作和细节上可能会有所差异,但基本的原理是相似的。