嵌入式 - 数据结构:查找至双向链表

目录

一、链表的查找:精准定位数据

1. 基本实现逻辑

2. 代码实现

3. 补充知识点

二、链表的修改:高效更新数据

1. 实现逻辑

2. 代码实现

3. 补充知识点

三、链表的尾插:在末端添加元素

1. 实现步骤

2. 代码实现

3. 补充知识点

四、链表的销毁:释放内存资源

1. 实现逻辑

2. 代码实现

1. C语言的按值传递机制

3. 补充知识点

五、链表的特殊查找:中间节点与倒数第 k 个节点

1. 查找中间节点

2. 查找倒数第 k 个节点

六、特殊场景下的删除:无表头时删除中间节点

1. 实现思路

2. 代码实现

3. 补充知识点

七、链表的倒置:反转数据顺序

1. 实现思路(头插法)

2. 代码实现

3. 补充知识点

八、链表的排序:冒泡与选择排序

1. 冒泡排序

2. 选择排序

3. 补充知识点

九、链表的环问题:判断、环长与入口

1. 判断链表是否有环

2. 计算环长

3. 查找环的入口

4. 综合代码实现

十、双向链表:更灵活的双向访问

1. 节点定义

2. 双向链表的基本操作

1. 创建空双向链表

2. 头插法插入节点

3. 遍历链表

4. 查找节点

5. 修改节点数据

6. 删除节点

7. 销毁链表

十一、双向链表的优缺点

优点

缺点

在数据结构的世界里,链表以其灵活的内存管理和高效的插入删除操作,成为了程序员必备的基础知识。本文将从链表的查找操作开始,深入剖析链表的各类高级操作、双向链表的实现以及工程管理工具 Makefile 的使用,为你呈现一套完整的链表学习体系。

一、链表的查找:精准定位数据

链表的查找操作是数据访问的基础,其核心思想是通过遍历链表逐一比对节点数据,找到目标元素后返回节点地址。

1. 基本实现逻辑

- 从链表的第一个有效节点开始遍历(头节点的下一个节点)

- 每次访问一个节点时,判断其数据是否与目标值匹配

- 若匹配,立即返回该节点的地址;若遍历至链表末尾仍未找到,返回 NULL

2. 代码实现

/* 找到符合要求的第一个元素节点地址 */

linknode *find_linklist(linknode *phead, datatype tmpdata) {linknode *ptmpnode = NULL;ptmpnode = phead->pnext;while (ptmpnode != NULL) {if (ptmpnode->data == tmpdata) {return ptmpnode;}ptmpnode = ptmpnode->pnext;}return NULL;

}

3. 补充知识点

- 时间复杂度:O (n),其中 n 为链表长度。在最坏情况下,需要遍历整个链表才能确定目标元素是否存在。

- 优化思路:对于频繁查找的场景,可以结合哈希表记录节点地址,将查找时间复杂度降至 O (1),但会增加空间开销。

- 应用场景:在链表中查找指定元素、判断元素是否存在、获取元素位置等基础操作中均有应用。

二、链表的修改:高效更新数据

链表的修改操作基于查找操作,找到目标元素后直接更新其数据域的值,操作简单但需注意边界情况。

1. 实现逻辑

- 沿用遍历思想,遍历链表找到所有符合条件的旧值节点

- 将找到的节点数据更新为新值

- 继续遍历至链表末尾,确保所有匹配节点都被修改

2. 代码实现

/* 将符合条件的旧值修改为新值 */

int update_linklist(linknode *phead, datatype olddata, datatype newdata) {linknode *ptmpnode = NULL;ptmpnode = phead->pnext;while (ptmpnode != NULL) {if (ptmpnode->data == olddata) {ptmpnode->data = newdata;}ptmpnode = ptmpnode->pnext;}return 0;

}

3. 补充知识点

- 操作特性:修改操作仅改变节点的数据域,指针关系不受影响,因此时间复杂度与查找一致,为 O (n)。

- 注意事项:

- 若链表中存在多个相同的旧值,上述代码会全部修改,若需仅修改第一个匹配节点,找到后可直接退出循环。

- 在多线程环境下,修改操作需加锁保护,避免数据不一致问题。

- 扩展应用:可用于实现链表的批量更新、条件替换等功能,例如将链表中所有小于 0 的数改为 0。

三、链表的尾插:在末端添加元素

尾插法是链表插入操作的一种重要方式,与头插法不同,它将新元素添加到链表的末尾,保证元素的插入顺序与逻辑顺序一致。

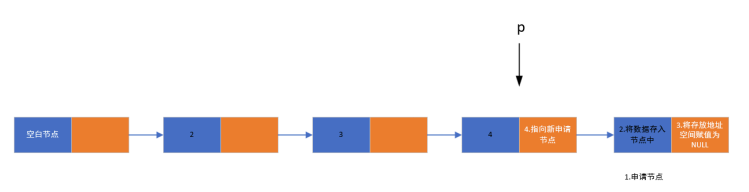

1. 实现步骤

- 申请新的节点空间,并为其数据域赋值

- 将新节点的指针域设为 NULL(表示它将成为新的尾节点)

- 遍历链表找到当前的最后一个节点

- 将最后一个节点的指针域指向新节点,完成插入

2. 代码实现

/* 尾插法插入节点元素 */

int insert_tail_linklist(linknode *phead, datatype tmpdata) {linknode *ptmpnode = NULL;linknode *plastnode = NULL;// 申请节点ptmpnode = malloc(sizeof(linknode));if (NULL == ptmpnode) {perror("fail to malloc");return -1;}// 为新节点赋值ptmpnode->data = tmpdata;ptmpnode->pnext = NULL;// 找到最后一个节点plastnode = phead;while (plastnode->pnext != NULL) {plastnode = plastnode->pnext;}// 插入新节点plastnode->pnext = ptmpnode;return 0;

}

3. 补充知识点

- 效率优化:上述实现的时间复杂度为 O (n),因为每次插入都需要遍历找尾节点。若在链表结构中增加一个尾指针(专门记录最后一个节点的地址),可将尾插法的时间复杂度优化至 O (1),这也是队列(FIFO)数据结构常用的实现方式。

- 与头插法对比:

- 头插法插入效率高(O (1)),但插入的元素顺序与输入顺序相反。

- 尾插法插入顺序与输入顺序一致,但未优化时效率较低。

- 应用场景:日志记录、消息队列等需要保持数据插入顺序的场景,通常采用尾插法实现。

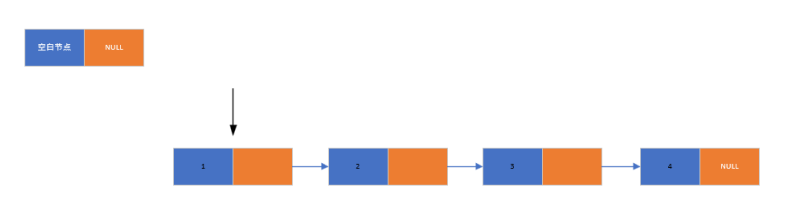

四、链表的销毁:释放内存资源

链表使用动态内存分配,若不及时销毁会导致内存泄漏,因此销毁操作是链表生命周期管理的重要环节。

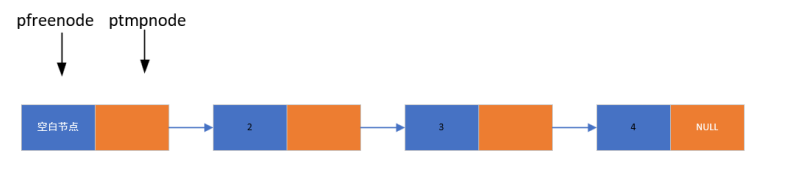

1. 实现逻辑

- 定义两个指针,分别用于遍历(ptmpnode)和释放(pfreenode)节点

- 从头部开始,先记录下一个节点的地址,再释放当前节点

- 循环执行,直至所有节点都被释放

- 最后将头指针置为 NULL,避免野指针

2. 代码实现

/*销毁链表*/

int destory_linklist(linknode **pphead)

{linknode *ptmpnode = NULL;linknode *pfreenode = NULL;ptmpnode = *pphead;pfreenode = *pphead;while(ptmpnode != NULL){ptmpnode = ptmpnode->pnext;//后一个指针指向下一个节点free(pfreenode);//释放前一个节点pfreenode = ptmpnode;//前一个节点指针往后走}*pphead = NULL; //在里面置空return 0;

}while (pfast != NULL)

{

pfast = pfast->pnext;//快指针走一步

if(pfast == NULL)

{

break;

}

// pslow = pslow->pnext;

//可以选择删中间的前一个节点还是后一个节点

pfast = pfast->pnext;//快指针走两部两步

if(pfast == NULL)

{

break;

}

pslow = pslow->pnext;//慢指针走一步

}

1. C语言的按值传递机制

-

C语言中,函数参数传递是按值传递(pass by value)。这意味着当我们将一个指针(如链表头指针

Node* head)传递给函数时,函数内部接收到的是该指针的副本,而不是原始指针本身。 -

因此,在销毁函数中:

-

如果只传递单指针(

Node* head),函数可以释放链表节点占用的内存(因为指针副本指向相同的内存地址)。 -

但函数无法修改原始头指针的值(例如将其设置为

NULL),因为修改的只是副本。 -

这会导致一个问题:销毁后,原始头指针可能仍然指向已释放的内存区域(称为悬空指针),后续访问可能引发崩溃或未定义行为。

-

对此有类似解释:在链表初始化函数中,使用二级指针(双指针)是为了改变主函数中头指针指向的地址,确保修改能反映到原始指针上

3. 补充知识点

- 内存管理重要性:在长期运行的程序(如服务器)中,链表若不销毁会持续占用内存,最终可能导致程序崩溃。因此,链表使用完毕后必须调用销毁函数。

- 递归销毁的风险:除了迭代销毁,也可通过递归实现销毁,但对于长链表,递归会导致栈溢出,因此迭代方式更安全。

- 野指针预防:销毁后将头指针置为 NULL 是关键,否则头指针会成为野指针(指向已释放的内存),再次使用可能引发程序异常。

五、链表的特殊查找:中间节点与倒数第 k 个节点

链表的特殊查找问题是算法面试的高频考点,主要包括查找中间节点和倒数第 k 个节点,这类问题可通过快慢指针技巧高效解决。

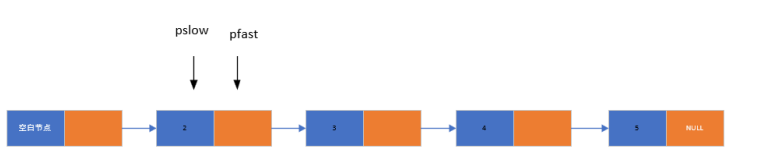

1. 查找中间节点

- 核心思想:定义快、慢两个指针,快指针每次走 2 步,慢指针每次走 1 步。当快指针到达链表末尾时,慢指针恰好指向中间节点。

- 代码实现:

/* 查找链表中间节点 */

linknode *find_midnode(linknode *phead) {linknode *pslow = NULL;linknode *pfast = NULL;pslow = pfast = phead->pnext;while (pfast != NULL) {pfast = pfast->pnext;if (NULL == pfast) {break;}pfast = pfast->pnext;if (NULL == pfast) {break;}pslow = pslow->pnext;}return pslow;

}

- 应用场景:链表的归并排序(需将链表从中间分割为两部分)、判断链表是否为回文(对比中间节点两侧的元素)等。

2. 查找倒数第 k 个节点

- 核心思想:快指针先向前走 k 步,然后快慢指针同时以步长 1 前进。当快指针到达末尾时,慢指针所在位置即为倒数第 k 个节点。

- 代码实现:

/* 查找链表倒数第k个节点 */

linknode *find_last_kth_node(linknode *phead, int k) {int i = 0;linknode *pfast = NULL;linknode *pslow = NULL;pfast = phead->pnext;// 快指针先走k步for (i = 0; i < k && pfast != NULL; i++) {pfast = pfast->pnext;}// 若快指针提前为空,说明k大于链表长度if (NULL == pfast) {return NULL;}// 快慢指针同时前进pslow = phead->pnext;while (pfast != NULL) {pfast = pfast->pnext;pslow = pslow->pnext;}return pslow;

}

- 边界处理:需考虑 k 为 0、k 大于链表长度等异常情况,避免程序崩溃。实际应用中可先判断 k 的合法性(k>0),并通过遍历获取链表长度后再执行查找。

六、特殊场景下的删除:无表头时删除中间节点

在某些场景下,我们可能无法获取链表的头节点,此时删除指定中间节点需要采用特殊技巧。

1. 实现思路

- 无法通过前驱节点修改指针关系,因此采用 “数据覆盖法”:将当前节点的下一个节点的数据复制到当前节点,然后删除下一个节点。

- 本质是通过删除下一个节点来 “间接删除” 当前节点,避免了寻找前驱节点的过程。

2. 代码实现

/* 删除指定节点(无表头时) */

int delete_linknode(linknode *ptmpnode) {linknode *pnextnode = NULL;pnextnode = ptmpnode->pnext;// 复制下一个节点的数据ptmpnode->data = pnextnode->data;// 修改指针关系,跳过下一个节点ptmpnode->pnext = pnextnode->pnext;// 释放下一个节点free(pnextnode);

pnextnode = NULL;//最好也像销毁一样置成空//但其实是局部变量的话不影响return 0;

}

pnextnode = NULL;//最好也像销毁一样置成空

//但其实是局部变量的话不影响

3. 补充知识点

- 局限性:该方法无法删除链表的最后一个节点(因为最后一个节点没有下一个节点),因此使用前需确保目标节点不是尾节点。

- 适用场景:当只能获取中间节点的地址,且无法访问头节点时(如某些链表封装的 API 仅暴露节点指针),可采用此方法。

- 设计思想:通过数据复制规避指针修改的限制,体现了 “曲线救国” 的问题解决思路。

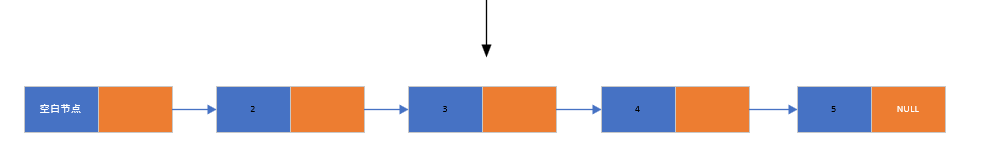

七、链表的倒置:反转数据顺序

链表的倒置(反转)是将链表中元素的顺序完全颠倒,例如将 1→2→3→NULL 变为 3→2→1→NULL,是链表操作中的经典问题。

1. 实现思路(头插法)

- 将原链表从头部断开,使头节点的指针域指向 NULL

- 遍历原链表的每个节点,依次采用头插法插入到新链表中

- 头插法的特性会自动实现元素顺序的反转

2. 代码实现

/* 链表倒置 */

int reverse_linklist(linknode *phead) {linknode *pinsertnode = NULL;linknode *ptmpnode = NULL;// 将链表从头结点处断开ptmpnode = phead->pnext;phead->pnext = NULL;// 依次将所有元素使用头插法插入while (ptmpnode != NULL) {pinsertnode = ptmpnode;ptmpnode = ptmpnode->pnext;pinsertnode->pnext = phe phead->pnext;phead->pnext = pinsertnode;}return 0;

}

3. 补充知识点

- 其他实现方法:

- 递归法:通过递归到达链表末尾,再逐层反转指针,时间复杂度 O (n),空间复杂度 O (n)(递归栈开销)。

- 三指针法:定义 prev、curr、next 三个指针,遍历过程中依次修改指针方向,空间复杂度 O (1)。

- 时间与空间复杂度:上述头插法实现的时间复杂度为 O (n),空间复杂度为 O (1),是最优的实现方式之一。

- 应用场景:链表反转可用于解决 “链表回文判断”“反转链表中的指定区间” 等扩展问题。

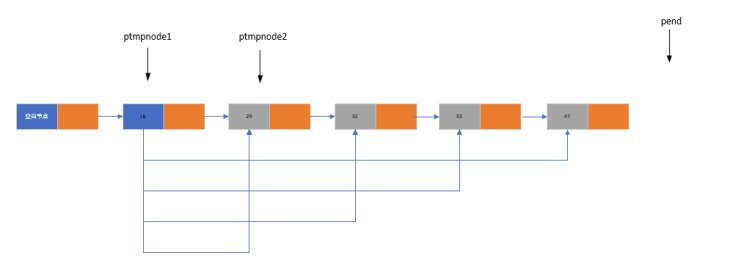

八、链表的排序:冒泡与选择排序

链表的排序与数组排序思路类似,但由于链表无法随机访问,排序算法的实现细节有所不同。

1. 冒泡排序

- 核心思想:通过相邻节点的比较和交换,使大的元素 “冒泡” 到链表末尾。

- 实现要点:

- 定义两个指针 ptmpnode1 和 ptmpnode2,分别指向相邻的两个节点

- 每次遍历比较相邻节点,若顺序错误则交换数据

- 引入 pend 指针记录已排序部分的末尾,减少无效比较

- 代码实现:

/* 链表的冒泡排序 */

int bubble_sort_linklist(linknode *phead) {linknode *ptmpnode1 = NULL;linknode *ptmpnode2 = NULL;linknode *pend = NULL;datatype tmpdata;if (NULL == phead->pnext || NULL == phead->pnext->pnext) {return 0; // 空链表或只有一个节点无需排序}while (1) {ptmpnode1 = phead->pnext;ptmpnode2 = phead->pnext->pnext;if (pend == ptmpnode2) {break; // 排序完成}while (ptmpnode2 != pend) {if (ptmpnode1->data > ptmpnode2->data) {// 交换数据tmpdata = ptmpnode1->data;ptmpnode1->data = ptmpnode2->data;ptmpnode2->data = tmpdata;}ptmpnode1 = ptmpnode1->pnext;ptmpnode2 = ptmpnode2->pnext;}pend = ptmpnode1; // 更新已排序末尾}return 0;

}

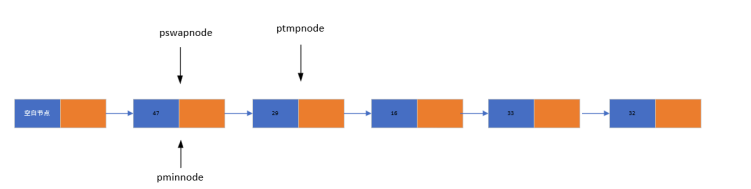

2. 选择排序

- 核心思想:每次从无序部分找到最小元素,与无序部分的第一个元素交换数据,使无序部分逐渐减少。

- 实现要点:

- 定义 pswapnode 指向无序部分的第一个节点

- 遍历无序部分,用 pminnode 记录最小元素节点

- 交换 pswapnode 与 pminnode 的数据,完成一次选择

- 代码实现:

/*链表的选择排序*/

int select_sort_linklist(linknode *phead)

{linknode *pswapnode = NULL; // 当前待交换位置的节点指针(未排序部分的起始节点)linknode *ptmpnode = NULL; // 用于遍历未排序部分的临时指针linknode *pminnode = NULL; // 指向当前最小值的节点指针datatype tmpdata; // 临时存储节点数据的变量// 边界检查:链表为空或只有一个节点时无需排序if(phead->pnext == NULL || phead->pnext->pnext == NULL){return 0; // 直接返回,无需操作}pswapnode = phead->pnext; // 初始化排序起始位置:指向首元节点(跳过头节点)// 外层循环:遍历链表直到倒数第二个节点(结束条件)while (pswapnode->pnext != NULL){pminnode = pswapnode; // 初始化最小值节点为当前起始节点ptmpnode = pswapnode->pnext; // 从当前节点的下一个节点开始遍历// 内层循环:遍历未排序部分寻找最小值节点while(ptmpnode != NULL){// 比较当前节点值与最小值节点值if(ptmpnode->data < pminnode->data){pminnode = ptmpnode; // 更新最小值节点指针}ptmpnode = ptmpnode->pnext; // 移动到下一个待比较节点}// 如果最小值不在当前位置则交换数据if(pswapnode != pminnode){tmpdata = pswapnode->data; // 暂存当前节点数据pswapnode->data = pminnode->data; // 将最小值数据复制到当前位置pminnode->data = tmpdata; // 将原数据存回最小值节点}pswapnode = pswapnode->pnext; // 移动起始位置到下一节点(缩小未排序范围)}return 0; // 排序完成,返回状态码

}

3. 补充知识点

- 效率分析:冒泡排序和选择排序的时间复杂度均为 O (n²),适用于数据量较小的链表。对于大数据量,建议使用归并排序(时间复杂度 O (nlogn)),链表的归并排序无需额外空间存储临时数组,只需修改指针关系。

- 与数组排序的差异:链表排序仅交换数据域的值(或节点指针),无需移动整个节点的内存位置,因此数据交换的开销更小。

- 稳定性:冒泡排序是稳定排序(相等元素不交换位置),选择排序是不稳定排序(可能改变相等元素的相对顺序)。

九、链表的环问题:判断、环长与入口

链表的环问题是指链表中某个节点的指针指向了前面的节点,形成一个闭合的环,这会导致遍历操作无限循环,因此需要专门的方法解决。

1. 判断链表是否有环

- 核心思想:使用快慢指针(快指针每次走 2 步,慢指针每次走 1 步)。若链表有环,两指针最终会在环内相遇;若无环,快指针会先到达末尾(NULL)。

2. 计算环长

- 实现思路:两指针相遇后,让其中一个指针继续前进并计数,当再次回到相遇点时,计数即为环的长度。

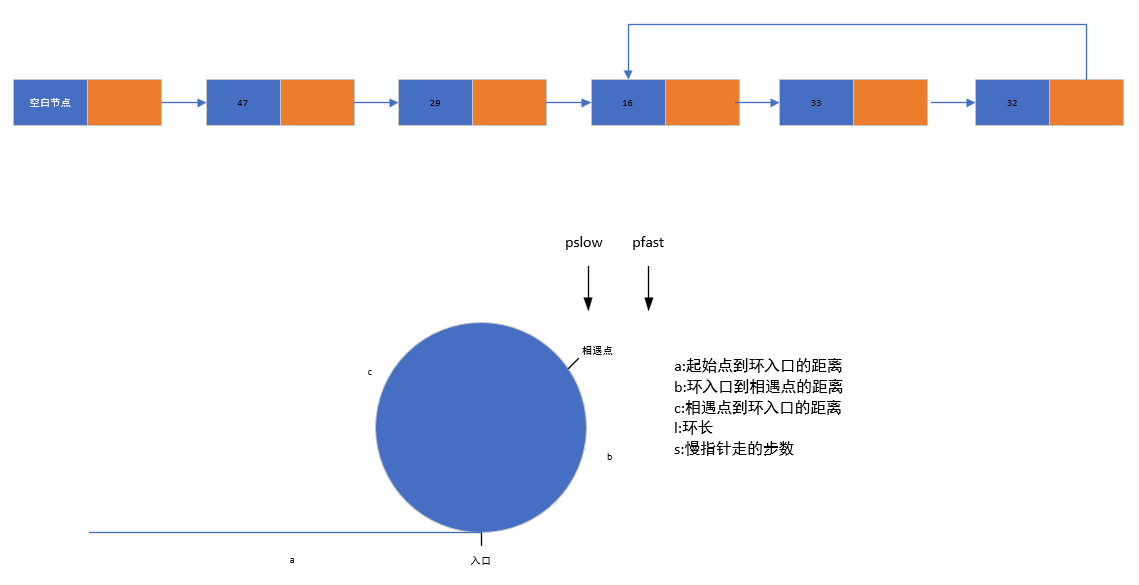

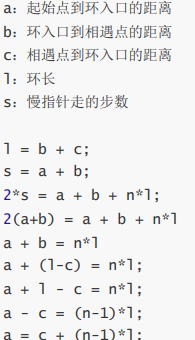

3. 查找环的入口

- 公式推导:设 a 为起始点到环入口的距离,b 为环入口到相遇点的距离,c 为相遇点到环入口的距离,环长 l = b + c。通过推导可得 a = c + (n-1)*l(n 为快指针绕环的圈数),即从起始点和相遇点同时出发的两个指针,会在环入口相遇。

- 实现思路:让一个指针从链表起始点出发,另一个指针从相遇点出发,两者每次走 1 步,相遇点即为环入口。

4. 综合代码实现

/* 1.判断链表是否有环 2.计算环长3.找到环的入口位置

*/

int circle_linklist(linknode *phead,int *pis_circle,int *pcirlen,linknode **ppnode)

{linknode *pfast = NULL;linknode *pslow = NULL;linknode *ptmpnode = NULL;linknode *pstartnode = NULL;int cnt = 1;/*判断是否有环*/pfast = phead->pnext;pslow = phead->pnext;while(1){pfast = pfast->pnext;if(NULL == pfast){break;}pfast = pfast->pnext;if(NULL == pfast){break;}pslow = pslow->pnext;if(pfast == pslow){break;;}}if (NULL == pfast){*pis_circle = 0;return 0;}else {*pis_circle = 1;}/* 统计环长 */ptmpnode = pslow->pnext;while (ptmpnode != pslow){cnt++;ptmpnode = ptmpnode->pnext;}*pcirlen = cnt;/* 找到环入口 */ pstartnode = phead->pnext;ptmpnode = pslow;while (pstartnode != ptmpnode){pstartnode = pstartnode->pnext;ptmpnode = ptmpnode->pnext;}*ppnode = ptmpnode;return 0;

}十、双向链表:更灵活的双向访问

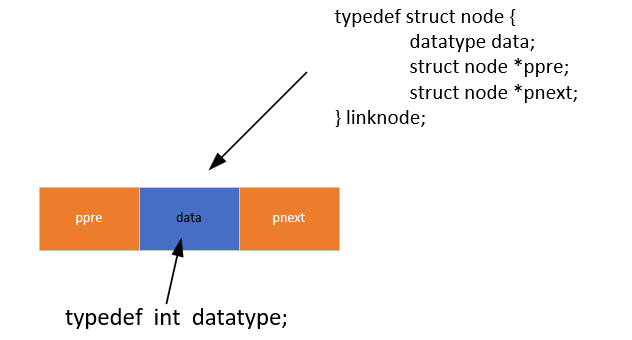

双向链表每个节点除了数据域,还包含两个指针域(前驱指针 ppre 和后继指针 pnext),可实现双向遍历,弥补了单向链表的不足。

1. 节点定义

双向链表是一种每个节点除了存储数据外,还包含两个指针的线性数据结构:一个指针(ppre)指向前一个节点,另一个指针(pnext)指向后一个节点。这种结构允许我们从任意节点出发,既可以向前遍历,也可以向后遍历,弥补了单向链表只能单向访问的局限性。

与单向链表相比,双向链表的核心差异在于多了一个前驱指针,这使得它在插入、删除操作中不需要像单向链表那样依赖前驱节点的跟踪,从而提升了操作效率。

/* 节点存放数据的类型 */

typedef int datatype;/* 节点类型 */

typedef struct node {datatype data; // 存放数据的空间struct node *ppre; // 指向当前节点的前一个节点struct node *pnext; // 指向当前节点的后一个节点

} linknode;

data:用于存储具体的数据,可以是 int、float 等任意类型,此处以 int 为例;ppre:前驱指针,指向当前节点的前一个节点,若当前节点是第一个有效节点,则ppre为NULL;pnext:后继指针,指向当前节点的后一个节点,若当前节点是最后一个有效节点,则pnext为NULL。

2. 双向链表的基本操作

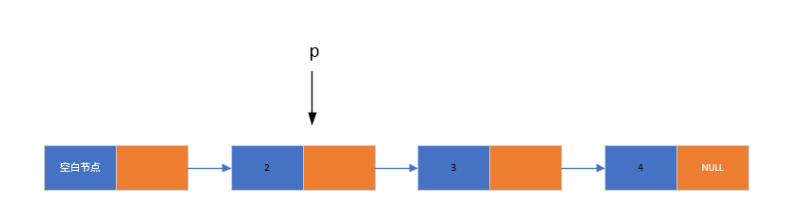

1. 创建空双向链表

创建空双向链表的核心是初始化一个头节点(空白节点),头节点不存储有效数据,主要用于统一链表操作(如插入、删除的逻辑)。步骤如下:

- 申请一块内存空间作为头节点;

- 将头节点的

ppre和pnext都初始化为NULL(表示暂时没有前驱和后继节点); - 返回头节点的地址。

代码实现:

linknode *create_empty_linklist(void) {linknode *ptmpnode = NULL;// 申请节点空间ptmpnode = malloc(sizeof(linknode));if (NULL == ptmpnode) {perror("fail to malloc");return NULL;}// 初始化前驱和后继指针为NULLptmpnode->ppre = NULL;ptmpnode->pnext = NULL;return ptmpnode;

}

注意:头节点的ppre始终为NULL(因为它是链表的起点),而pnext初始为NULL(表示链表为空)。

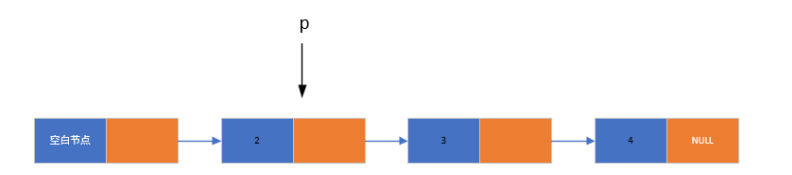

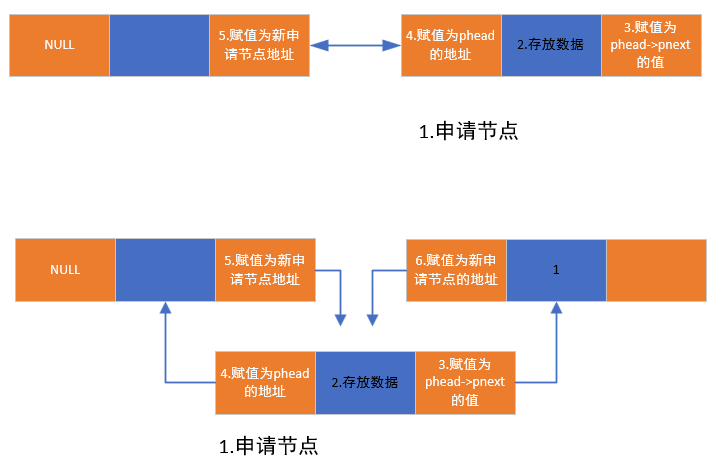

2. 头插法插入节点

头插法是指在链表的头部(头节点之后)插入新节点,步骤如下:

- 申请新节点空间,并存入数据;

- 新节点的

pnext指向头节点当前的pnext(即原第一个有效节点); - 新节点的

ppre指向头节点(因为新节点的前驱是头节点); - 若头节点原本有后继节点(即原链表非空),则原第一个有效节点的

ppre需要指向新节点; - 头节点的

pnext更新为新节点的地址

代码实现:

int insert_head_linklist(linknode *phead, datatype tmpdata) {if (NULL == phead) {printf("链表头节点为空,无法插入\n");return -1;}// 1. 申请新节点linknode *ptmpnode = malloc(sizeof(linknode));if (NULL == ptmpnode) {perror("fail to malloc");return -1;}// 2. 存入数据ptmpnode->data = tmpdata;// 3. 新节点的pnext指向头节点的pnext(原第一个有效节点)ptmpnode->pnext = phead->pnext;// 4. 新节点的ppre指向头节点ptmpnode->ppre = phead;// 5. 若原链表非空,更新原第一个有效节点的ppreif (phead->pnext != NULL) {phead->pnext->ppre = ptmpnode;}// 6. 头节点的pnext指向新节点phead->pnext = ptmpnode;return 0;

}

优势:相比单向链表的头插法,双向链表需要额外处理原第一个节点的ppre,但这确保了前驱指针的正确性,为后续双向遍历提供支持。

3. 遍历链表

双向链表支持向前遍历和向后遍历两种方式:

- 向后遍历:从第一个有效节点(

phead->pnext)开始,通过pnext依次访问每个节点,直到pnext为NULL; - 向前遍历:从最后一个有效节点(需先找到,即

pnext为NULL的节点)开始,通过ppre依次访问每个节点,直到ppre为NULL(头节点)。

向后遍历代码实现:

void show_linklist(linknode *phead) {if (NULL == phead || phead->pnext == NULL) {printf("链表为空\n");return;}linknode *ptmpnode = phead->pnext;printf("链表元素(向后遍历):");while (ptmpnode != NULL) {printf("%d ", ptmpnode->data);ptmpnode = ptmpnode->pnext;}printf("\n");

}

向前遍历代码实现(需先找到尾节点):

void show_reverse_linklist(linknode *phead) {if (NULL == phead || phead->pnext == NULL) {printf("链表为空\n");return;}// 找到尾节点(pnext为NULL的节点)linknode *ptmpnode = phead->pnext;while (ptmpnode->pnext != NULL) {ptmpnode = ptmpnode->pnext;}printf("链表元素(向前遍历):");while (ptmpnode != phead) {printf("%d ", ptmpnode->data);ptmpnode = ptmpnode->ppre;}printf("\n");

}

应用:双向遍历在需要反复前后查看数据的场景中非常实用,例如文本编辑器的光标移动、浏览器的历史记录浏览等。

4. 查找节点

查找操作是根据目标数据找到对应的节点,步骤与单向链表类似,但双向链表可根据数据位置选择从头部或尾部开始查找(若已知大致范围),提升效率。

代码实现(从头部向后查找):

linknode *find_linklist(linknode *phead, datatype tmpdata) {if (NULL == phead || phead->pnext == NULL) {return NULL; // 链表为空,返回NULL}linknode *ptmpnode = phead->pnext;while (ptmpnode != NULL) {if (ptmpnode->data == tmpdata) {return ptmpnode; // 找到目标节点,返回地址}ptmpnode = ptmpnode->pnext;}return NULL; // 未找到

}

优化:若已知目标数据可能在链表后半段,可先找到尾节点,通过ppre向前查找,减少遍历次数。

5. 修改节点数据

修改操作是先通过查找找到目标节点,再更新其data值,代码如下:

int update_linklist(linknode *phead, datatype olddata, datatype newdata) {if (NULL == phead || phead->pnext == NULL) {return -1; // 链表为空,无法修改}linknode *ptmpnode = find_linklist(phead, olddata);if (NULL != ptmpnode) {ptmpnode->data = newdata; // 找到节点,更新数据return 0;}return -1; // 未找到目标节点

}

作业:

/*更新指定元素的值*/

int update_linklist(linknode *phead,datatype olddata,datatype newdata)

{linknode *ptmpnode = NULL;ptmpnode = phead->pnext;while(ptmpnode != NULL){if(ptmpnode->data == olddata){ptmpnode->data = newdata;}ptmpnode = ptmpnode->pnext;}return 0;

}优势:若修改后需要调整节点位置,双向链表可通过ppre和pnext快速关联前后节点,比单向链表更灵活。

6. 删除节点

删除操作是双向链表的核心优势所在。由于每个节点都有ppre指针,无需像单向链表那样从头遍历寻找前驱节点,直接通过ppre即可获取前驱,步骤如下:

- 找到要删除的节点

pdel; - 获取

pdel的前驱节点pre(pdel->ppre)和后继节点next(pdel->pnext); - 让

pre->pnext指向next(断开前驱与pdel的联系); - 若

next不为NULL,让next->ppre指向pre(断开后继与pdel的联系); - 释放

pdel的内存空间。

代码实现:

仅用一个指针

/*删除指定节点*/

int delete_linklist(linknode *phead,datatype tmpdata)

{linknode *ptmpnode = NULL;ptmpnode = phead->pnext;while(NULL != ptmpnode){if(ptmpnode->data == tmpdata){ptmpnode->ppre->pnext = ptmpnode->pnext;if(ptmpnode->pnext != NULL){ptmpnode->pnext->ppre = ptmpnode->ppre;}free(ptmpnode);}ptmpnode = ptmpnode->pnext; }return 0;

}效率:单向链表删除节点的时间复杂度为 O (n)(需遍历找前驱),而双向链表仅需 O (1)(直接通过ppre获取前驱),效率显著提升。

7. 销毁链表

销毁链表需要释放所有节点(包括头节点)的内存,避免内存泄漏,步骤如下:

- 定义指针

ptmp指向当前要释放的节点,pnext记录下一个节点; - 从第一个有效节点开始,依次释放每个节点;

- 最后释放头节点,并将头指针设为

NULL。

代码实现:

/*销毁链表*/

void destory_linklist(linknode **pphead)

{linknode *ptmpnode = NULL;linknode *next = NULL;ptmpnode = *pphead;next = *pphead;while(next != NULL){ next = ptmpnode->pnext;// printf("%d ",ptmpnode->data); (对)free(ptmpnode);ptmpnode = next; // printf("%d ",ptmpnode->data); (段错误:不能放到这里)}*pphead = NULL;// 避免野指针return;

} 注意:销毁时需通过二级指针pphead将头指针置空,防止后续误用已释放的内存。

十一、双向链表的优缺点

优点

- 双向遍历:支持从任意节点向前或向后访问,灵活度高;

- 插入删除高效:无需遍历寻找前驱节点,时间复杂度为 O (1)(已知节点时);

- 操作灵活:在需要频繁调整节点顺序的场景中(如排序、反转),比单向链表更便捷。

缺点

- 空间开销大:每个节点多一个

ppre指针,占用更多内存; - 实现复杂:插入、删除时需同时维护

ppre和pnext两个指针,容易出现指针断裂问题。