【微实验】弦振动 MATLAB 物理模型 动画仿真

谁敢想象,琴弦还可以这样像面条一样柔软地振动!

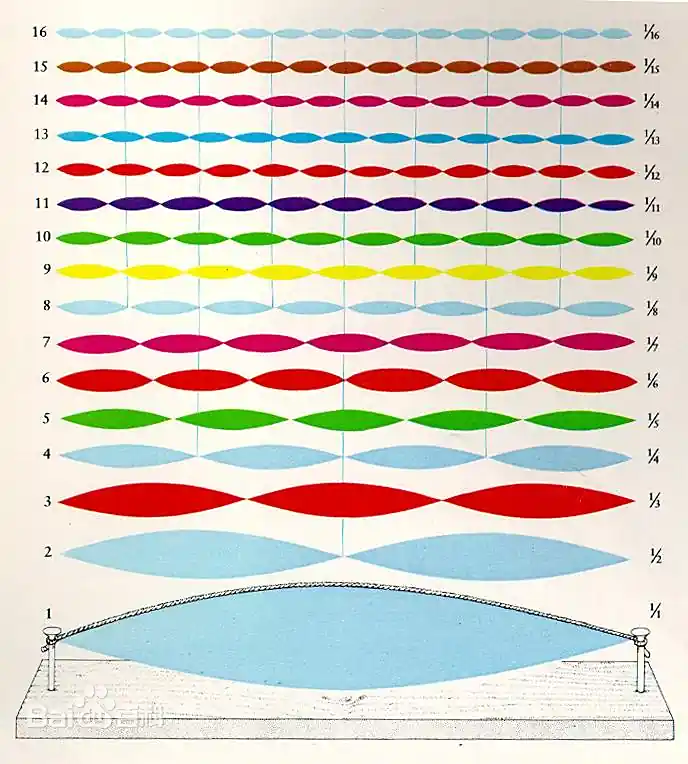

想必大家小学二年级学过,弦在被弹奏后,会产生除了基频之外的更高频振动模式。

网络上的科普也充斥着各个泛音振动模式的静态图,和百度百科这张大差不差。

当然也有科普动画,不过大多是设定了一二三四五六七八九倍频的正弦波的振幅(甚至都没有调相位),然后放在一起振动,像疯了一样抽搐,产生的效果就是正弦波的叠加,看起来就假假的。

所以小编今天让AI帮忙,从物理的微分方程入手,编写了仿真代码。这个代码里,没有考虑琴弦的纵向向、扭转与倍频振动(若想了解,请参考:钢琴琴弦的振动方式 - 知乎),只考虑了通常认为是占比最大的横振动。

物理原理,请见这篇:波动方程——弦的横振动(牛顿第二定律+胡克定律)| 偏微分方程(二)_弦的波动方程-CSDN博客

还有这篇:

身边的微分方程 (4):律动的琴弦

注意,这里仿真的是弹拨乐的琴弦(拉索乐器的持续性拉动在物理上相差很多)

借鉴了b站某位Up主的观点:琴弦在拨奏(敲击)的一瞬间

代码中设置了一些物理参数:

-

f0 (基频)

- 默认值:440Hz(标准 A4 音高)

- 调节范围:27.5Hz(钢琴最低音)至 4186Hz(钢琴最高音)

- 影响:直接决定琴弦发出的音高,改变此值会改变整个频谱特性

-

L (弦长)

- 默认值:0.65 米(钢琴 A4 弦典型长度)

- 调节范围:0.05 米至 2 米

- 影响:弦长增加会降低基频,符合弦乐器 "长弦低音" 的物理规律

-

T (弦张力)

- 默认值:700 牛顿(钢琴弦典型张力)

- 调节范围:100N 至 2000N

- 影响:张力增加会提高波速和基频,同时改变振动模式

-

rho (线密度)

- 默认值:0.0006 kg/m(钢琴钢丝典型密度)

- 调节范围:0.0001 至 0.01 kg/m

- 影响:线密度增加会降低波速和基频,模拟不同粗细的琴弦

还有一些振动初始状态相关的参数:

-

y0 (最大初始位移)

- 默认值:0.015 米

- 调节范围:0.001 至 0.1 米

- 影响:决定振动的初始幅度,值越大振动越明显

- 建议:值过大会导致非线性效应,建议保持在 0.001-0.05 米范围

-

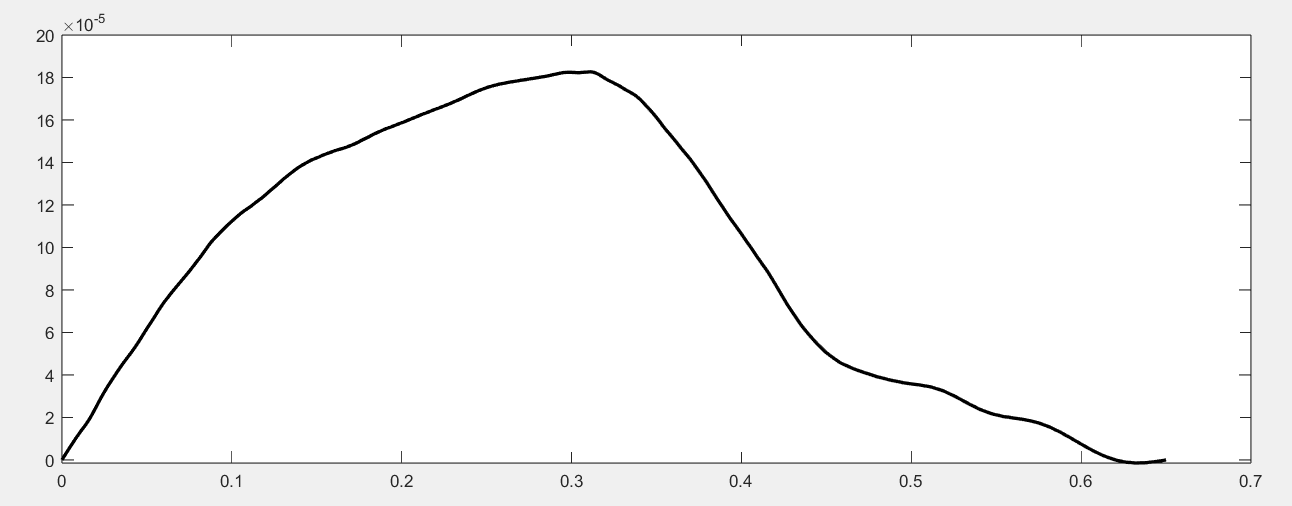

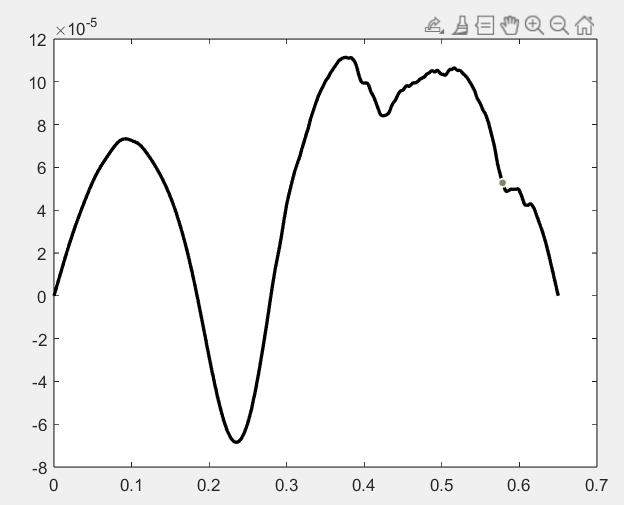

strike_pos (琴槌击弦位置)

- 默认值:0.2(弦长的 20% 处)

- 调节范围:0.05 至 0.95

- 影响:改变击弦点位置会影响振动模式和谐波分布

- 建议:尝试 0.1/0.25/0.5 等不同位置,观察音色变化

-

strike_width (击弦接触宽度)

- 默认值:0.1(弦长的 10%)

- 调节范围:0.01 至 0.5

- 影响:模拟琴槌与弦的接触面积,影响初始振动能量分布

- 建议:值越小模拟点接触,值越大模拟面接触

剩余的是关于仿真动画设置的参数,下面的代码中在笔者电脑上运行能够得到比较好的动画效果,笔者自己也没调明白,感兴趣的友友可以把代码复制运行自行调节。

实验版代码如下:

% 琴弦振动仿真

% 功能:模拟指定频率的琴弦振动过程,慢放显示% 清除工作区变量、命令行窗口内容,关闭所有图形窗口

clear;

clc;

close all; % 1. 物理参数设置(基于A4音弦特性)

f0 = 440; % 琴弦基频(Hz),对应钢琴A4音

L = 0.65; % 弦长(米),参考钢琴A4弦实际长度

T = 700; % 弦张力(牛顿),影响波速

rho = 0.0006; % 线密度(kg/m),单位长度的质量

c = sqrt(T/rho); % 波速(m/s),由张力和线密度决定% 2. 仿真参数设置(优化显示效果)

slow_factor = 4; % 慢放因子,数值越小放得越慢

fps = 30; % 动画帧率(帧/秒)

total_time = 5; % 仿真振动持续时间(秒)

sim_time = total_time * slow_factor; % 仿真显示总时间(秒)

num_frames = sim_time * fps; % 总帧数% 3. 空间离散化设置

Nx = 400; % 空间网格点数,越多曲线越平滑

x = linspace(0, L, Nx); % 弦上各点的位置坐标(米)

dx = x(2) - x(1); % 空间步长(米)% 4. 时间离散化设置(关键:确保数值稳定性)

% 根据Courant条件计算最大稳定时间步长(避免数值发散)

dt_max = 0.5 * dx / c; % 最大允许时间步长

% 实际时间步长取较小值(确保稳定)

dt_actual = min(1/(fps*slow_factor), dt_max);

Nt = total_time / dt_actual; % 总时间步数% 5. 初始化弦的位移状态

y = zeros(1, Nx); % 当前时刻的位移数组

y0 = 0.015; % 最大初始位移(米),影响振动幅度

strike_pos = 0.2; % 琴槌击弦位置(弦长的20%处)

strike_width = 0.1; % 击弦接触宽度(弦长的10%)% 计算击弦位置的索引

strike_idx = find(x >= strike_pos, 1);

% 计算接触区域的左右边界索引

left_idx = max(1, strike_idx - round(strike_width/dx/2));

right_idx = min(Nx, strike_idx + round(strike_width/dx/2));% 用傅里叶级数叠加生成三角波(模拟琴槌击弦)

% 三角波傅里叶级数:y(x) = (8y0/π²)Σ[sin((2k-1)πx/L)/(2k-1)²]

n_harmonics = 20; % 傅里叶级数项数(控制精度)

y_tri = zeros(1, Nx); % 三角波形数组for k = 1:n_harmonics% 奇次谐波叠加(三角波的傅里叶特性)harmonic = (2*k - 1);% 傅里叶级数公式y_tri = y_tri + (8*y0/(pi^2)) * ...sin(harmonic*pi*x/L) / (harmonic^2);

end% 仅在击弦区域保留位移,其他区域衰减为0(模拟局部击弦)

decay = zeros(1, Nx);

% 击弦区域内保持100%振幅

decay(left_idx:right_idx) = 1;

% 左侧区域线性衰减

if left_idx > 1decay(1:left_idx-1) = linspace(0, 1, left_idx-1);

end

% 右侧区域线性衰减

if right_idx < Nxdecay(right_idx+1:end) = linspace(1, 0, Nx-right_idx);

end% 应用衰减后的三角波作为初始位移

y = y_tri .* decay;% 确保边界条件(两端位移严格为0)

y(1) = 0;

y(end) = 0;y_prev = y; % 上一时刻的位移(用于差分计算)

y_next = zeros(1, Nx); % 下一时刻的位移(计算结果存储)% 6. 创建可视化窗口

% 设置窗口位置和大小

fig = figure('Position', [200 200 1000 500]);

% 确保窗口前置可见

set(fig, 'WindowState', 'normal');

% 设置坐标轴范围

axis([0 L -1.5*y0 1.5*y0]);

xlabel('弦位置 (m)'); % x轴标签

ylabel('位移 (m)'); % y轴标签

title('440Hz琴弦振动仿真(1000倍慢放)'); % 标题

grid off; % 不显示网格

hold on; % 保持当前绘图,后续可叠加% 7. 初始绘制

% 绘制琴弦散点

scatter_handle = plot(x, y, 'k-', 'MarkerSize', 3, 'LineWidth', 2);

% 添加时间显示文本

time_text = text(0.05, 0.9*y0, sprintf('时间: 0.00s (实际: 0.0000s)'));% 8. 振动仿真与实时更新

% 添加阻尼系数(模拟能量损耗,使振动更真实)

damping_factor = 0.995; %理论上讲是要小于等于1,否则弦会越振越剧烈。

%经过实际调参,这个后面小数位数越多,震动就越慢?

%甚至在显示界面晃动鼠标都会让动画变慢……救命,不会调了% 时间迭代计算(核心循环)

for i = 1:Nt% 有限差分法求解波动方程% 计算内部点的位移(j=2到Nx-1,避开边界)for j = 2:Nx-1% 波动方程的差分格式:y_next = 2y - y_prev + (c²Δt²/Δx²)(y(j+1)-2y(j)+y(j-1))y_next(j) = 2*y(j) - y_prev(j) + ...(c^2 * dt_actual^2 / dx^2) * (y(j+1) - 2*y(j) + y(j-1));end% 固定边界条件(弦两端固定不动)y_next(1) = 0; % 左端位移始终为0y_next(end) = 0; % 右端位移始终为0% 应用阻尼效应(模拟能量衰减)y_next = y_next * damping_factor;% 检查是否产生NaN值(数值不稳定的标志)if any(isnan(y_next(:)))warning('计算过程中出现NaN值,可能是数值不稳定导致');break; % 提前终止循环end% 更新位移状态(为下一迭代做准备)y_prev = y; % 当前位移变为"上一时刻"位移y = y_next; % 计算得到的位移变为"当前时刻"位移% 每slow_factor步更新一次图形(控制动画速度)if mod(i, slow_factor) == 0frame_idx = i / slow_factor; % 当前帧索引% 更新图形:先删除旧图,再绘制新图delete(scatter_handle);scatter_handle = plot(x, y, 'k-', 'MarkerSize', 3, 'LineWidth', 2);% 更新时间显示文本set(time_text, 'String', sprintf('时间: %.2fs (实际: %.4fs)', ...frame_idx/fps, i*dt_actual));drawnow; % 强制刷新图形窗口pause(0.01); % 这里可以调节延迟,便于观察% 达到预设帧数后停止if frame_idx >= num_framesbreak;endend

end% 仿真结束提示

fprintf('仿真结束!\n');

累了,让AI帮忙总结一下——

实验调节建议与探索方向:

-

音色探索实验

- 改变击弦位置 (strike_pos):尝试 0.1/0.25/0.5 不同位置,观察振动模式变化

- 调整击弦宽度 (strike_width):从 0.05 到 0.2,观察初始振动能量分布变化

-

弦特性实验

- 改变弦长 (L):从 0.3 米到 1 米,观察基频变化

- 调整张力 (T):从 300N 到 1000N,观察波速和振动模式变化

-

阻尼效应实验

- 尝试不同阻尼系数:0.999/0.995/0.99,观察振动衰减特性

- 比较不同材质琴弦:修改 rho 值模拟不同密度的弦材料

-

慢放效果实验

- 调整 slow_factor:从 1 到 1000,体验不同慢放倍数下的视觉效果

- 改变 fps:从 15 到 60,观察动画流畅度与计算效率的平衡

注意事项:

- 数值稳定性:当出现 NaN 值时,通常是因为时间步长过大或初始位移设置不合理,可尝试减小 y0 或增加 Nx

- 计算性能:高 Nx 值和低 slow_factor 会显著增加计算量,建议根据电脑性能调整

- 边界条件:确保弦两端位移始终为 0,这是物理模拟的基础条件

- 视觉效果:可通过修改 plot 函数的颜色和线型参数,定制个性化的视觉效果

另外不要中途关闭动画窗口,否则会报错,然后过一会蹦出来一个大小奇怪的窗口和抽搐的琴弦——

通过这个实验,我们不仅能直观理解琴弦振动的物理过程,还能深入探索不同参数对振动效果的影响,为声学研究和乐器设计提供理论支持。

就这样吧。感谢每一位看到这里的大佬,如果能在评论区交流一下看法或者指出一些问题,笔者将不胜感激( - 人 - )