【编号413】“一带一路”25个港口城市及其周边区域海岸线分类数据

今天小编整理分享的是 《“一带一路”25个港口城市及其周边区域海岸线分类数据 》

概况

数据概况

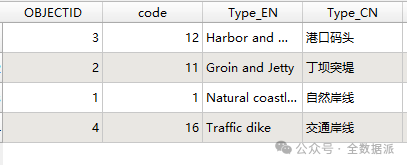

数据基于2015年成像的58景Landsat8OLI卫星影像,并参考Google Earth高分辨率影像,进行“一带一路”海上丝绸之路沿线25个重要港口城市及其周边区域海岸线位置提取和类型划分研究。25个港口城市分别是:上海、釜山、新加坡、雅加达、皎漂、曼谷、关丹、孟买、瓜达尔、加尔各答、吉大港、科伦坡、多哈、阿巴斯、吉达、迪拜、里斯本、圣彼得堡、吉布提、苏丹港、亚历山大、比雷埃夫斯、伊斯坦布尔、悉尼、达尔文。海岸线采用平均高潮线定义,分为自然岸线和人工岸线2大类,其中,人工岸线又分为丁坝突堤、港口码头、围垦中岸线、养殖岸线、盐田岸线、交通岸线、防潮堤岸线7种类型。数据为shp格式。线状。

详情图请看上面图片。请自行斟酌使用。

其他概况

利用上述海岸线数据进行港口城市规划时,可结合地理信息系统(GIS)空间分析技术,从空间布局优化、生态保护、功能协同、防灾减灾、交通整合等核心维度展开。

一、支撑港口与城市空间布局的科学划分

港口城市规划的核心是协调 “港、城、海” 的空间关系,而海岸线数据(尤其是人工岸线的类型与分布)可直接为空间分区提供依据。

识别功能冲突区域:通过叠加分析 “港口码头”“围垦中岸线”“养殖岸线” 等人工岸线的空间分布,判断是否存在功能重叠(如港口作业区与养殖区混杂)。例如,若某城市的 “港口码头” 与 “盐田岸线” 距离过近,可能导致货物运输与盐田生产相互干扰,规划中可基于数据划定明确的功能分区,将盐田迁移至非港口核心区。

评估空间承载能力:统计各类型人工岸线的长度(如港口码头岸线占比、交通岸线占比),结合城市人口、货运量等数据,判断现有岸线资源是否饱和。例如,上海、新加坡等超大型港口若 “港口码头岸线” 占比过高(超过 60%),可能挤压生态与城市生活空间,规划中可通过数据支撑 “退港还城”“退港还生态” 的调整方案。

引导新增空间拓展:利用 “围垦中岸线” 数据识别潜在可开发区域,结合 “自然岸线” 分布划定开发边界(如自然岸线周边 500 米设为生态缓冲带,禁止围垦),避免无序填海侵占生态空间。

二、强化生态保护与可持续开发平衡

自然岸线是海岸生态系统的核心载体,人工岸线的过度扩张可能破坏湿地、红树林等生态敏感区,而数据可精准支撑生态保护红线的划定。

划定自然岸线保护区:基于 “自然岸线” 的空间坐标,通过 GIS 缓冲区分析(如设置 1-3 公里缓冲带),明确禁止开发的区域(如釜山的滩涂湿地、雅加达的红树林海岸),确保自然岸线保有率(如不低于 30%),维持海岸生态系统的完整性。

评估人工岸线的生态影响:针对 “养殖岸线”“盐田岸线” 等人工岸线,结合其与自然岸线的距离、规模,判断是否存在污染扩散风险(如养殖废水影响自然岸线的水质)。例如,若孟买某区域 “养殖岸线” 紧邻自然岸线(距离<1 公里),规划中可引导养殖区向离岸方向迁移,或转型为生态养殖模式。

修复受损岸线:通过对比 “人工岸线” 中 “丁坝突堤”“围垦中岸线” 与自然岸线的原始形态(参考 Google Earth 高分辨率影像的历史状态),识别因人工建设导致的岸线碎片化区域(如过度修建丁坝导致泥沙淤积失衡),规划中可制定拆除部分人工设施、恢复自然岸线形态的方案。

三、优化港口与城市交通的协同网络

港口的高效运转依赖于与城市内部交通(公路、铁路)及远洋运输的无缝衔接,“交通岸线”“港口码头” 等数据可支撑交通网络的整合规划。

衔接港口与城市内部交通:将 “交通岸线”(如港口铁路、公路的岸线接口)与城市交通路网图层叠加,分析 “港口码头” 与城市货运枢纽(如物流园区)的可达性。例如,若迪拜某港口的 “交通岸线” 仅连接一条公路,且常出现拥堵,规划中可基于数据新增铁路专用线,提升货物疏运效率。

整合多式联运体系:通过 “港口码头” 与 “丁坝突堤”(可作为临时货运停靠点)的分布,规划 “水 - 陆 - 铁” 联运节点。例如,在吉布提的港口周边,结合 “交通岸线” 布局集装箱中转站,衔接非洲内陆铁路,强化其作为区域枢纽的功能。

四、提升防灾减灾能力

海岸线以 “平均高潮线” 定义,且包含 “防潮堤岸线” 数据,可直接服务于风暴潮、海平面上升等灾害的防控规划。

评估防潮设施的覆盖缺口:统计 “防潮堤岸线” 的长度及分布,与平均高潮线叠加,识别未被防潮堤保护的区域(如亚历山大港某段自然岸线无防潮堤,且处于高潮线易淹没区),规划中需优先在此类区域新建或加固防潮堤。

优化避灾空间布局:结合 “自然岸线” 的地形(如坡度、高程,可通过卫星影像辅助提取),识别地势较高、不易被淹没的自然岸线区域,规划为应急避难场所(如釜山的自然岬角),确保灾害发生时居民可快速疏散。

五、推动港口功能的精细化升级

不同类型的人工岸线对应特定功能,通过数据可评估功能的合理性,推动 “一港多区” 的专业化分工。

细分港口作业区:例如,将 “港口码头” 按货物类型(集装箱、散货)与 “围垦中岸线” 结合,规划专业化港区 —— 若新加坡现有 “港口码头” 中集装箱与散货区混杂,可利用 “围垦中岸线” 新建散货专用港区,提升作业效率。

协调生产与生活功能:将 “人工岸线” 中的 “港口码头”(生产功能)与城市生活岸线(如滨海公园)分离,通过数据划定界限。例如,悉尼可基于 “港口码头” 分布,在其与城市居民区之间规划绿化隔离带,减少噪音与污染影响。

六、数据应用的技术工具与方法

上述规划场景需依托 GIS 工具对 shp 格式数据进行分析,核心技术包括:

叠加分析:将海岸线数据与城市总体规划图、生态红线图、交通网络图等叠加,识别空间冲突与协同区域;

缓冲区分析:在自然岸线、防潮堤周边设置不同宽度的缓冲区,明确开发与保护边界;

空间统计:计算各类型岸线的长度占比、密度等指标,量化评估资源分配合理性;

三维可视化:结合卫星影像构建海岸带三维模型,直观展示岸线与城市建筑、地形的关系,辅助规划决策。