【历史人物】【王安石】简历与生平

目录

一、王安石个人简历

二、个人主要经历

三、个人成就及影响

1、散文

2、诗歌

3、词

四、经典评价摘录

一、王安石个人简历

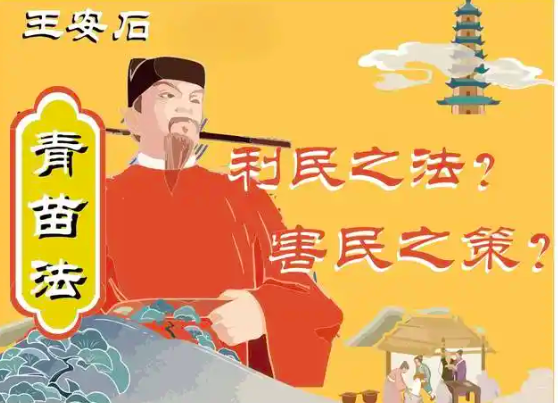

基本信息

姓名:王安石,字介甫,号半山。小名獾郎

性别:男

年龄:1021年-1086年(与韩愈相差253年)

家庭住址:抚州临川县(今属江西省抚州市人)

学历:进士及第

官位:历任扬州签判、鄞县知县、舒州通判等职,政绩显著

信仰: 儒家

民族: 汉

爱好: 变法

特长:散文、变法

文学主张:说理与修辞融合,促进宋代疑经变古学风的形成

(注:王安石的文学主张,却过于强调“实用”,对艺术形式的作用往往估计不足。他的不少诗文,又常常表现得议论说理成分过重,瘦硬而缺少形象性和韵味。还有一些诗篇,论禅说佛理,晦涩干枯,但不失大家风范。)

主要成就: 潜心研究经学, 创“荆公新学”,促进宋代疑经变古学风的形成。他的散文雄健峭拔,名列“唐宋八大家”之一;其诗擅长于说理与修辞,晚年诗风含蓄深沉、深婉不迫。

有《临川集》等著作存世。今人辑有《王安石全集》

成名:生前才学名气很大

主要作品:著有《王安石全集》,《登飞来峰》《梅花》《桂枝香·金陵怀古》《伤仲永》 等等

职业规划:对宋初以来的法度进行全盘改革,实现变法

人物关系:

父亲:王益。中国宋代词人,官员。历建安主簿、临江军通判,迁知新淦、新繁县。天圣间知韶州。官至都官员外郎。

母亲:——

祖父:王用之,先任扬州学正,再任衡阳知县,升池州(今安徽贵池县)通判,后迁任大理卫尉寺丞

夫人:吴琼,出身仕宦之家,其祖父吴敏、父吴芮、叔父吴蒙皆为进士。自幼聪颖,为王安石表妹。(注:宋人笔记多处有“荆公妻吴夫人最能文”的记载。安石去世后,留下遗产很少,吴夫人依靠小女婿生活,享年75岁以上)

子女:

儿子,王雱。

女儿:七夫人,幼女,蔡卞妻,累封福国夫人

弟弟:

二、个人主要经历

✅ 1021年出生,当时是宋真宗时期。

✅ 1037年,17岁,宋仁宗时期,王安石随父入京,以文结识好友曾巩,曾巩向欧阳修推荐其文,大获赞赏

✅ 1042年,22岁,考中进士。

✔️ 及第后,王安石被授为淮南节度判官。 任满后,他放弃了京试入馆阁的机会,调为鄞县知县。王安石在任四年,兴修水利、扩办学校,初显政绩。

注: 特别年轻就中了进士。

注:据《默记》记载,王安石本被考官列名第一,但因应试赋中有“孺子其朋”一句,惹得仁宗不悦,与第四名杨寘互换,最终与状元失之交臂

✅ 1051年,31岁,王安石任舒州通判,勤政爱民,治绩斐然。

宰相文彦博以王安石恬淡名利、遵纪守道向仁宗举荐他,请求朝廷褒奖以激励风俗,王安石以不想激起越级提拔之风为由拒绝。

欧阳修举王安石为谏官,被他以祖母年高为由推辞。欧阳修又以王安石须俸禄养家为由,任命他为群牧判官。不久,王安石出任常州知州,得与周敦颐相知,声誉日隆。

注: 欧阳修与王安石的关系

(1056)欧阳修与王安石初次见面时,欧阳修向王安石赠诗“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”王安石则答诗道:"他日若能窥孟子,终身安敢望韩公。"

欧阳修在诗中以李白、韩愈勉励王安石,表现了对王安石的器重,他期望王安石能成为他的接班人,鼓吹古文运动,王安石的答诗则有婉拒之意(王安石志不在成为欧阳新的文坛接班人)。

但从嘉佑五年(1060年)开始,两人关系生变,十年间没有任何交集。直到熙宁四年(1071年),欧阳修作《贺王相公拜相启》赠给王安石,他也在此年致仕。第二年,欧阳修去世。

注:王安石主张“发富民之藏”以救“贫民”。“有司必不得已,不若取诸富民之有良田得谷多而售数倍之者。贫民被灾。不可不恤也。”

注: 周敦颐,是宋朝儒家理学思想的开山鼻祖,著名的文学家、哲学家,与邵雍、张载、程颢、程颐和称北宋五子,其中程颢和程颐还是他的学生。周敦颐出身汝南周氏,家风优秀,从小就受到良好的教育,家中文化氛围浓厚。

✅ 1058年,38岁,王安石调为度支判官,王安石进京述职,作长达万言的《上仁宗皇帝言事书》,系统地提出了变法主张,宋仁宗并未采纳王安石的变法主张。

上疏中:王安石总结了自己多年的地方官经历,指出国家积弱积贫的现实:经济困窘、社会风气败坏、国防安全堪忧, 认为症结的根源在于为政者不懂得法度,解决的根本途径在于效法古圣先贤之道、改革制度,进而提出了自己的人才政策和方案的基本设想,建议朝廷改革取士、重视人才。

注:此后,朝廷多次委任王安石以馆阁之职,均固辞不就。可能原因: 王安石想地方的实践经验,王安石不想成为“仲永”(《伤仲永》)

朝廷任命王安石与人同修《起居注》,王安石辞谢多次才接受。

不久,王安石任直集贤院、知制诰,审查京城刑狱案件,朝中士大夫都引为盛事。

王安石在京任职期间,朝廷规定舍人院不得申请删改诏书文字,王安石认为立法不该如此,据理力争,得罪了王公大臣。

✅ 1063年,43岁,王安石因母亲病逝,遂辞官回江宁府(今江苏南京)守丧。

宋英宗在位时期(1063年-1066年),屡次征召王安石赴京任职,他均以服母丧和有病为由,拒绝入朝。

注: 1066年,王安石46岁。

✅ 1067年,王安石47岁。宋神宗继位(此时20岁,宋英宗长子,北宋第6位皇帝),因久慕王安石之名,起用他知江宁,旋即召他入朝任翰林学士兼侍讲。从此,王安石深得神宗器重。

✔️ 宋神宗 也想改革 + 早就对王安石才能钦佩。王安石主张通过改革解决国家困境,与神宗的治国理念高度契合。 宋神宗对大宋朝几代人向辽国、西夏国缴纳岁币感到耻辱,不甘心处于这种积贫积弱的局面,朝思暮想要实行变法,富国强兵,重振汉唐的雄风。

宋神宗这个人其实就是王安石所说的怀着一种赤诚心忧天下,不想因循守旧、得过且过,不是当一天和尚撞一天钟的那种人。他一辈子都担心自己成为昏聩、糊涂之人,而不以一天的头晕目眩为苦。凡是王安石期待着从宋仁宗那里得到的东西,在神宗这里都得到了。而且,神宗皇帝环顾群臣,没有一个可以和他谈话的人,当他见到王安石的时候,就好像获得了左右手

✔️ 1068年,神宗为摆脱宋王朝所面临的政治、经济危机以及辽、西夏不断侵扰的困境,召见王安石。王安石提出“治国之道,首先要确定革新方法”;勉励神宗效法尧舜,简明法制。神宗认同王安石的相关主张,要求其尽心辅佐,共同完成这一任务。

✔️王安石随后上《本朝百年无事札子》,阐释宋初百余年间太平无事的情况与原因,指出当时危机四伏的社会问题,期望神宗在政治上有所建树,认为“大有为之时,正在今日”。

✔️1069年,王安石49岁,神宗任命王安石为参知政事,跻身执政之列。王安石提出当务之急在于改变风俗、确立法度,提议变法,神宗赞同。为指导变法的实施,设立制置三司条例司,由王安石和陈升之共同掌管。王安石委任吕惠卿承担条例司的日常事务,派遣提举官四十多人,颁行新法。

注: 变法的目的——要改变北宋“积贫积弱”的局面,增强对外防御()

注:从新法次第实施,到新法为守旧派所废罢,其间将近十五年。在这十五年中,每项新法在推行后,虽然都不免产生了或大或小的弊端,但是,基本上都能收到一些效果,“富国强兵”的效果是十分显著的

注:政府财政收入大幅增长。通过一系列理财新法的实行,国家增加了“青苗钱”、“免役宽剩钱”、“市易息钱”等新的财政收入项目,在发展生产、均平赋税的基础上,财政收入有了明显的增加,国库充裕,宋神宗年间国库积蓄可供朝廷二十年财政支出

注:新法在一定程度上抑制了豪强地主的兼并势力,青苗法取代了上等户的高利贷,限制了高利贷对农民的盘剥;方田均税法限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为;市易法使大商人独占的商业利润中的一部分收归国家,打击了大商人对市场的操纵和垄断;免役法的推行使农户所受的赋税剥削有所减轻,大力兴建农田水利工程,对农业生产的发展发挥了巨大作用,社会经济发展,人民负担减轻,呈现了百年来不曾有过的繁荣景象

注:保甲法的推行,加强了农村的封建统治秩序,维护了农村的社会治安,建立了全国性的军事储备,并节省了大量训练费用;裁兵法提高了 军队士兵素质;将兵法改变了兵将分离的局面,加强了军队战斗力;保马法使马匹的质量和数量大大提高,同时政府节省了大量养马费用;军器监法增加了武器的生产量,质量也有所改善。

注:军事上,变法的强兵措施扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面。北宋熙宁六年(1073年),在王安石指挥下,熙河路经略安抚使王韶率军进攻青唐吐蕃,收复河、洮、岷等五州,拓地两千余里,受抚羌族三十万帐。这是北宋军事上一次空前的大捷,也是两宋时期汉民族与周边少数民族政权作战时,北宋朝廷开疆拓土、大展神威而大获全胜的唯一战例。同时培养出了王韶、章楶等杰出将领,并建立起进攻西夏地区的有利战线,对宋与西夏的战争格局掀起了翻天覆地的变化。

✔️1070年,王安石50岁,王安石任同中书门下平章事,正式拜相。他在全国范围内推行新法,开始大规模的改革运动。

所行新法在财政方面: 有均输法、青苗法、市易法、免役法、方田均税法、农田水利法;

在军事方面: 有置将法、保甲法、保马法等。

注: 党争期间,司马光三次写信给王安石(参见词条与王介甫书),列举实施新法弊端,要求王安石废弃新法,恢复旧制。王安石回信(参见词条答司马谏议书),对司马光的指责逐一反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明坚持变法的决心。随后神宗欲起用司马光任枢密副使,司马光趁机复议废止新法,神宗没答应,司马光遂辞职离京。

注:保甲法是北宋熙宁三年(1070年)由司农寺制定并推行的政策,核心内容为将乡村住户按层级编制:十家为一保,五保为一大保,十大保为一都保。由富户担任保长、大保长和都保正,负责组织保丁(每户两丁以上出一人)进行军事训练和夜间巡查,兼具民兵组织和治安管理功能。

✔️1071年,51岁,王安石颁布改革科举制度法令,废除诗赋词章取士的旧制,恢复以《春秋》,三传明经取士。同年秋,实行太学“三舍法”。

注:开封百姓为逃避保甲,出现自断手腕现象,知府韩维报告朝廷。王安石认为施行新政,士大夫尚且争议纷纷,百姓更容易受到蛊惑。神宗则认为应听取百姓之言。

✔️ 新旧党争,王安石变法的目的在于富国强兵,借以扭转北宋积贫积弱的局势。然而变法触犯了保守派的利益,遭到保守派的反对。

新法颁布后,王安石擢拔吕惠卿、章惇、蔡确等多人,参与变法的实施。

法令颁行不足一年,围绕变法,拥护与反对两派就展开了激烈的论辩及斗争。

✅ 两度罢相(54~59岁)

1) 1074年,55岁,天下大旱,饥民流离失所,群臣诉说免行钱的害处。王安石认为天灾即使在尧舜时代也无法避免,派人治理即可。监安上门郑侠反对变法,绘制流民旱灾困苦图献给神宗,并上疏论新法过失,力谏罢相王安石。

曹太皇太后(慈圣皇后)、高太后(宣仁皇后高滔滔)亦向神宗哭诉“王安石乱天下”。神宗对变法也产生了怀疑,罢免了王安石的宰相职务,改任观文殿大学士、知江宁府。

注:王安石罢相后,奏请神宗让吕惠卿任参知政事,又要求召韩绛代替自己。吕惠卿掌握大权后,担心王安石回朝,借办理郑侠案件的机会陷害王安石的弟弟王安国,又兴起李士宁案件来倾覆王安石。韩绛觉察到吕惠卿的用意,秘密奏请召回王安石。

2)1075年,55岁,王安石再次拜相。同年,王安石《三经义》写成。王安石复相后得不到更多支持,加上变法派内部分裂严重,新法很难继续推行下去。

3)1076年,56岁,王安石多次托病请求离职。同年,长子王雱病故,王安石极度悲痛。十月,王安石辞去宰相之职,外调镇南军节度使、同平章事、判江宁府。次年(1077年),改任集禧观使,封舒国公。

4)1079年,59岁,再次被任命为左仆射、观文殿大学士,改封荆国公。

✅ 病逝江宁

1)王安石退隐江宁,他结交了米芾、李公麟和苏轼等高逸之友。

2)1084年,王安石64岁,王安石得了一场大病,神宗派医生到江宁府给他治病。病好以后,他上书神宗请求以自己的住宅改建寺院,神宗赐额“报宁寺”,又称半山寺。

元丰七年(1084年),王安石患病,神宗派御医诊视。病愈之后,他上奏神宗,请求将自己在上元县的园屋改为寺院,并请神宗赐名,神宗赐名报宁寺。之后,高僧克文前来拜访,二人讨论佛理,相谈甚欢。退隐金陵的十年间,王安石作有《维摩诘经注》《金刚经注》《楞严经解》《华严经解》,对佛学的领悟已达到颇为高深的境界。

3)1085年,王安石65岁,神宗去世,宋哲宗即位。由太皇太后高氏垂帘听政。哲宗即位后,加拜王安石为司空。高太后在神宗时就强烈反对变法,等到自己听政后,立即起用司马光为相。司马光提出“以母改子”,全面废除新法。史称“元祐更化”。

4)1086年,王安石66岁,王安石郁然病逝于钟山,获赠太傅,葬于半山园。

注:(1094年),宋哲宗亲政,支持新政的章惇执政,王安石得以配享神宗庙庭,并获得谥号“文”。

(1113年),宋徽宗追封王安石为舒王,配享孔庙。后至靖康元年(1126年),又被追夺王爵,毁去配享的画像,降王安石从祀于庙廷。

三、个人成就及影响

无论诗、文、词都有杰出的成就。北宋中期开展的诗文革新运动,在他手中得到了有力推动,对扫除宋初风靡一时的浮华余风作出了贡献。但是,王安石的文学主张,却过于强调“实用”,对艺术形式的作用往往估计不足。他的不少诗文,又常常表现得议论说理成分过重,瘦硬而缺少形象性和韵味。还有一些诗篇,论禅说佛理,晦涩干枯,但不失大家风范。

1、散文

王安石为了实现自己的政治理想,把文学创作和政治活动密切地联系起来,强调文学的作用首先在于为社会服务,强调文章的现实功能和社会效果,主张文道合一。他的散文大致贯彻了他的文学主张,揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩

王安石的短文,直陈己见,简洁峻切,短小精悍,形成了“瘦硬通神”的独特风貌,如史论《读孟尝君传》,全文不足百字,然而层次分明,议论周密,词气凌厉而贯注,势如破竹,具有不容置辩的逻辑力量。

2、诗歌

王安石的诗歌,大致可以以熙宁九年(1076年)王安石第二次罢相为界分为两个阶段,在内容和风格上有较明显的区别。前期创作主要是“不平则鸣”,注重社会现实,反映下层人民的痛苦,倾向性十分鲜明,风格直截刻露;晚年退出政坛后,心情渐趋平淡,大量的写景诗、咏物诗取代了前期政治诗的位置。

后期创作“穷而后工”,致力于追求诗歌艺术,重炼意和修辞,下字工、用事切、对偶精,含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在当时诗坛上自成一家,世称“王荆公体”。

3、词

王安石的词,今存约二十余首,大致可分为抒写情志和阐释佛理两类,“瘦削雅素,一洗五代旧习”。其抒情词作,写物咏怀,多选空阔苍茫、淡远纯朴的形象,营造出一个士大夫文人特有的情致世界。他的《桂枝香·金陵怀古》一词,豪纵沉郁,同范仲淹的《渔家傲·塞下秋来风景异》一词,共开豪放词之先声,给后来词坛以良好的影响。

四、经典评价摘录

评价太多了,这里摘录经典评价:

司马光:“人言安石奸邪,则毁之太过;但不晓事,又执拗耳。”

黄庭坚:“余尝熟观其(王安石)风度,真视富贵如浮云,不溺于财利酒色,一世之伟人也。”

朱熹:“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。被遇神宗,致位宰相世方仰其有为,庶几复见二帝三皇之盛。而安石汲汲以财利兵革为先务,引用奸邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。卒之群奸嗣虐,流毒四海,至于崇宁、宣和之际,而祸乱极矣。”

毛泽东于1915年在《致萧子升信》中认为:“王安石,欲行其意而托于古,注《周礼》,作《字说》,其文章亦傲睨汉唐,如此可谓有专门之学者矣,而卒以败者,无通识,并不周知社会之故,而行不适之策也。”

黄仁宇:“王安石能在今日引起中外学者的兴趣,端在他的经济思想和我们的眼光接近。他的所谓“新法”,要不外将财政税收大规模的商业化。他与司马光争论时,提出‘不加赋而国用足’的理论,其方针乃是先用官僚资本刺激商品的生产与流通。如果经济的额量扩大,则税率不变,国库的总收入仍可以增加。这也是现代国家理财者所共信的原则,只是执行于11世纪的北宋,则不合实际。”