【Django】-2- 处理HTTP请求

一、request 请求

先理解:Request 是啥?

用户访问你的网站时,会发一个 “请求包” 📦 ,里面装着:

- 想访问啥路径?用啥方法(GET/POST 等)?

- 带了啥头信息(比如 Cookies)?

- 有没有传表单、文件?

- 客户端 IP 是啥?

- 用户登录状态是啥?

Django 把这些信息封装成 HttpRequest 对象(一般叫 request ),视图函数里拿到它,就能 “拆包” 提取信息啦~

Request 请求的分类角度 🌐

这张图是 “总纲”,告诉你可以从 三个维度 分析 request :

| 角度 | 关注啥内容? | 类比(超通俗) |

|---|---|---|

| HTTP 协议角度 | 请求行(方法、路径)、请求头、请求正文 | 快递单上的 “地址、电话、包裹内容” |

| TCP 协议角度 | 客户端 IP(用户的网络地址) | 快递单上的 “发件人 IP 地址” |

| 网站功能角度 | 用户身份、Session(会话数据) | 快递单上的 “收件人信息、专属标记” |

HTTP 协议角度 👉 拆 “请求的核心内容”

代码里的 echo 视图,把 HTTP 请求的关键部分 提取出来,返回给用户看~

def echo(request: HttpRequest):# 用 f-string 拼接 HTML 内容,把 request 的信息嵌入进去html = f"""请求行 请求方法:{request.method} # 比如 GET/POST/PUT 等,告诉服务器“想干啥”请求路径:{request.path} # 比如 /hello123 ,告诉服务器“访问哪个页面”查询字符串:{request.GET} # 比如 ?name=beifan ,是 URL 里带的参数请求头 请求头:{request.headers} # 装着浏览器信息、Cookies 等,像“附加说明”请求正文 {request.body} # POST 请求时,表单、JSON 数据会存在这里"""return HttpResponse(html)

超通俗解释:

- 你访问网站时,浏览器会发一个 “超级详细的快递” 给服务器~

request.method是 “快递单上的操作类型”(比如 “我要查询”“我要寄件”)request.path是 “快递单上的地址”(比如 “北京市朝阳区 xxx 路”)request.headers是 “快递单上的备注”(比如 “ fragile 易碎”“需要冷藏”)request.body是 “包裹里的东西”(如果是 POST 请求,表单、文件会存在这里)

TCP 协议角度 👉 拿 “客户端 IP”

代码里的 echo 视图,专门提取 用户的 IP 地址 :

def echo(request: HttpRequest):# 提取客户端 IP ,这里处理了“代理转发”的情况(很多网站会用反向代理,比如 Nginx)ip = request.META.get("HTTP_X_FORWARDED_FOR", request.META['REMOTE_ADDR'])html = f"""客户端IP:{ip} # 用户的网络地址,比如 192.168.1.100"""return HttpResponse(html)

超通俗解释:

- 每个设备上网都有 “网络身份证”(IP 地址),服务器需要知道 “谁在访问我”~

- 有时候用户是通过 “代理服务器” 访问的(比如公司网络、CDN),

HTTP_X_FORWARDED_FOR就是 “真实身份证”,REMOTE_ADDR是 “代理的身份证”~ - 这段代码会优先拿 “真实身份证”,拿不到就用 “代理的身份证”~

网站功能角度 👉 拿 “用户身份 & Session”

代码里的 echo 视图,提取 和用户身份、会话相关的信息 :

def echo(request: HttpRequest):html = f"""当前用户:{request.user} # 登录后显示用户名,没登录可能是匿名用户Session数据:{request.session.get("name", "beifan")} # 从 Session 里取数据,没有就默认 "beifan""""return HttpResponse(html)

超通俗解释:

request.user:告诉你 “当前是谁在访问”~ 登录后是用户名,没登录就是 “匿名用户”(像 “快递单上的收件人姓名”)request.session:是服务器给用户的 “专属小本本”📒 ,用户每次访问都带着,能存登录状态、偏好设置等~- 比如你登录后,

session里存了{"name": "beifan"},下次访问就能直接拿到!

- 比如你登录后,

核心逻辑 🌟

所有代码都是围绕 “如何从 request 里提取信息” 展开:

- 从 HTTP 协议角度:拆请求行、头、正文 → 看 “请求的原始内容”

- 从 TCP 协议角度:拆客户端 IP → 看 “谁在访问”

- 从 网站功能角度:拆用户身份、Session → 看 “用户是谁,有啥专属数据”

最终目的:让你明白 request 里 “藏着这么多有用的信息”,以后写视图时,想拿啥就从对应的地方取~

二、认识几个格式转换的函数

json.dumps是 Python 标准库json中的一个函数 ,它的主要作用是将 Python 对象(如字典、列表等)转换为 JSON 格式的字符串。

import json# 示例1:转换字典

data_dict = {"name": "Alice", "age": 25}

json_str = json.dumps(data_dict)

print(json_str)

# 输出: {"name": "Alice", "age": 25}# 示例2:转换列表

data_list = [1, 2, 3, "four"]

json_str = json.dumps(data_list)

print(json_str)

# 输出: [1, 2, 3, "four"]

ensure_ascii:默认为True,在这种情况下,非 ASCII 字符会被转义成 Unicode 编码形式(如\uXXXX)。如果设置为False,则会以原始的非 ASCII 字符形式输出。

data = {"名字": "张三"}

print(json.dumps(data))

# 输出: {"\u540d\u5b57": "\u5f20\u4e09"}print(json.dumps(data, ensure_ascii=False))

# 输出: {"名字": "张三"}

indent:用于设置缩进,使输出的 JSON 字符串更具可读性,常用于调试或格式化输出。它可以是一个整数,表示缩进的空格数,也可以是字符串(如\t表示制表符)。

data = {"name": "Bob", "hobbies": ["reading", "swimming"]}

print(json.dumps(data, indent=4))

# 输出:

# {

# "name": "Bob",

# "hobbies": [

# "reading",

# "swimming"

# ]

# }

sort_keys:默认为False,如果设置为True,在转换字典时,会按照键的字母顺序对键值对进行排序后输出。

data = {"c": 3, "a": 1, "b": 2}

print(json.dumps(data))

# 输出: {"c": 3, "a": 1, "b": 2}print(json.dumps(data, sort_keys=True))

# 输出: {"a": 1, "b": 2, "c": 3}

json.loads 是 Python 的 json 模块里的一个函数,作用是 把 JSON 格式的字符串,转换成 Python 能直接用的数据类型(比如字典、列表)

data = json.loads(request.body)

request.body:Django 里request对象的body属性,存的是 客户端发过来的原始数据(二进制字符串),比如客户端 POST 一个 JSON 数据{"c": 3},request.body拿到的是b'{"c": 3}'(二进制格式的 JSON 字符串 )。json.loads(...):把这个二进制字符串(转成普通字符串后),解析成 Python 的字典{"c": 3},这样data就可以像普通字典一样用(比如data['c']取到3)。

json.loads 的核心作用:“JSON → Python”

import json# 这是一个 JSON 格式的字符串(字符串里的内容符合 JSON 语法)

json_str = '{"c": 3}'# 用 json.loads 解析,转成 Python 字典

python_dict = json.loads(json_str)print(python_dict) # 输出: {'c': 3}

print(type(python_dict)) # 输出: <class 'dict'>

- 输入:JSON 格式的字符串(必须用双引号,符合 JSON 规范 )。

- 输出:Python 的字典(或列表、数字等,取决于 JSON 内容 )。

三、为什么需要 json.loads?

因为客户端和服务器通信时,只能传 “字符串”(HTTP 协议的限制 )。

如果客户端要传复杂数据(比如字典、列表),必须先转成 JSON 字符串(json.dumps 干的事 ),服务器收到后,再用 json.loads 转成 Python 能处理的数据类型。

就像你给外国朋友写信,得用 “国际通用语言(JSON 字符串)”,朋友收到后,用 json.loads 翻译成自己能懂的语言(Python 字典 )。

和 json.dumps 的关系(“反向操作”)

json.dumps:把 Python 数据(字典、列表等)转成 JSON 字符串(Python → JSON)。json.loads:把 JSON 字符串转成 Python 数据(JSON → Python)。

这俩是 “一对”,经常一起用在前后端数据交互场景:

- 前端用

JSON.stringify(类似json.dumps)把数据转成 JSON 字符串,发给后端。 - 后端用

json.loads把 JSON 字符串转成 Python 数据,处理完后,再用json.dumps转回 JSON 字符串,返回给前端。

三、认识Querydict类型

QueryDict 本质是 Python 对象,但它又和普通 dict 不太一样,这得从 Django 的设计逻辑说起

⭐ 先明确:所有能在 Python 里操作的东西,都是 “Python 对象”

Python 里几乎一切皆对象:

- 普通字典

{"a": 1}是对象(dict类型) - 字符串

'abc'是对象(str类型) - 甚至数字

123也是对象(int类型)

所以 QueryDict 作为 Django 定义的自定义类,自然也是 Python 对象,只不过它是 Django 为了处理 HTTP 请求参数,专门设计的 “特殊字典”~

⭐ QueryDict 是 “特殊定制的 Python 对象”

Django 里的 QueryDict 继承自 Python 的 dict,但增强了处理 HTTP 请求参数的能力,核心是为了应对两个场景:

1. 支持 “一个键对应多个值”(HTTP 查询参数的特性)

HTTP 的查询参数(如 ?a=1&a=2)允许同一个键(a)出现多次,普通 dict 会直接覆盖值(只能存 {'a': 2} ),但 QueryDict 可以存成列表({'a': ['1', '2']} )。

比如你的请求 URL 是 ?a=1&a=2,Django 会把参数解析成:

request.GET # QueryDict: {'a': ['1', '2']}

这样就能正确处理 “同一个键传多个值” 的场景(比如复选框多选)。

2. 提供更贴合 HTTP 请求的方法

QueryDict 还加了很多实用方法,比如:

getlist('a'):直接获取键a对应的所有值(返回['1', '2'])urlencode():把QueryDict转成 URL 编码的字符串(a=1&a=2)

这些方法让处理 HTTP 请求参数更方便,是普通 dict 做不到的~

四、为什么字典是单引号 json是双引号

这个问题涉及 Python 语法和 JSON 规范的差异,本质是两种 “数据格式” 的设计约定,咱们用 “方言 vs 国际语” 的思路理解~ 🗣️

Python 字典用单引号:语法灵活性

Python 里的字典,键值对的字符串可以用 单引号 或 双引号,甚至混用,这是 Python 语法的灵活性:

# 合法的 Python 字典

my_dict = {'name': "beifan", # 单引号、双引号混用"age": 18

}

Python 这么设计,是为了让开发者写代码时更自由(比如字符串里本身有双引号,就可以用单引号包起来,避免转义 )。

JSON 用双引号:国际标准规范

JSON 是 “跨语言的数据交换格式”,它的语法有严格规范,其中一条就是:字符串必须用双引号包裹。

这是因为 JSON 的设计目标是 “让所有语言都能统一解析”,而不同语言对字符串引号的支持不同:

- 比如 JavaScript 里,对象的键必须用双引号(

{"name": "beifan"}是合法的,{'name': 'beifan'}会报错 )。 - 为了兼容所有语言,JSON 强制规定用双引号,这样不管是 Python、JavaScript、Java 还是其他语言,都能一致解析。

json.dumps 的作用:自动转换引号

当你用 json.dumps 把 Python 字典转成 JSON 字符串时,Python 会自动做两件事:

- 把字典里的单引号,替换成双引号(符合 JSON 规范)。

- 处理其他 Python 特有的语法(比如

None转成null,True转成true)。

my_dict = {'name': 'beifan'}

json_str = json.dumps(my_dict)

# 输出: '{"name": "beifan"}'(双引号)

总结:两种格式的设计目标不同

- Python 字典:是 Python 语言内部使用的数据结构,语法灵活,方便开发者写代码。

- JSON:是跨语言的 “数据交换协议”,语法严格,确保所有语言都能统一解析。

所以 Python 字典用单引号(或双引号)都行,但转成 JSON 后必须用双引号 —— 这是为了让其他语言能看懂,实现 “跨语言交流”~

简单说:单引号是 Python 的 “方言”,双引号是 JSON 的 “国际语”,json.dumps 就是 “翻译官”,把 Python 方言翻译成国际通用的 JSON 语~ 😊

五、测试用例实操

项目结构

Django 服务端(views.py):

写了 3 个视图函数(echo/submit/result),负责接收请求、处理数据、返回响应

测试客户端(test_api.py):

用 requests 库模拟客户端,给 Django 服务发 POST 请求(带 JSON 数据)

验证服务端返回的响应是否符合预期

🐇 echo 视图函数

def echo(request: HttpRequest):# 将 request.GET(QueryDict 类型)转成 JSON 字符串返回html = f"{json.dumps(request.GET)}" return HttpResponse(html)

(request:HttpRequest)类型注释:别人看到 request: HttpRequest,不用猜就知道:这个参数是 Django 封装的 “请求对象”,里面有 method、body 这些属性

request.GET:Django 中专门用来接收 URL 查询参数(如?a=1)的对象,类型是QueryDict- 作用:访问该视图时,会把 URL 里的查询参数转成 JSON 字符串返回给客户端。(JSON 是前后端都能 “看懂” 的 “通用语言”,把数据转成 JSON 再返回,能让客户端(浏览器、App 等)更方便地处理数据~)

在这个 echo 视图函数中,HttpResponse(html) 会将经过处理后的 html(这里是包含 URL 查询参数的 JSON 字符串 )作为响应体,加上默认的响应头(如 Content-Type: text/html; charset=utf-8 )和状态码 200,一起返回给客户端。

客户端(通常是浏览器)接收到这个 HTTP 响应后,会根据响应头中的 Content-Type 来决定如何处理响应体内容。如果是 text/html,就会渲染展示 HTML 页面;如果是 application/json,则可能会将其解析为 JavaScript 对象进行后续操作。

HttpResponse(html) 是 Django 视图函数将处理结果返回给客户端的关键步骤,它按照 HTTP 协议的规范,将数据包装成包含状态行、响应头和响应体的完整 HTTP 响应,从而实现服务器与客户端之间的数据交互和信息传递。

🐇 submit 视图函数

def submit(request):print(request.body) # 打印请求体(一般 POST 请求会用到,这里可能无实际数据)# 读取本地 submit.html 文件内容并返回html = open('submit.html', encoding="utf-8").read() return HttpResponse(html)

- 作用:访问该视图时,返回

submit.html的内容,常用来展示前端页面。

🐇 test_api.py 测试逻辑

import json

import requests # 发送 GET 请求(带查询参数 ?a=1)

resp = requests.get("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1")

print(resp.status_code) # 打印响应状态码(如 200 表示成功)

print(resp.text) # 打印响应内容(echo 视图返回的 JSON 字符串)# 断言:期望响应内容是 {"a": 1} 的 JSON 字符串

assert resp.text == json.dumps({"a": "1"})

为什么表单里面没有数据类型({"a":"1"}而不是{"a":1}) 都按照字符串进行处理 ?

表单是 “传递文本的载体”,类型由后端决定

表单的作用就像 “快递单”:前端只负责把用户输入的内容以 “字符串” 形式传给服务器,不关心内容的实际类型。而服务器(后端)拿到字符串后,再根据业务场景转成需要的类型(数字、布尔值、日期等)。

这种设计看似 “粗糙”,实则是 Web 开发中 “兼容性” 和 “灵活性” 的平衡 —— 既保证了所有系统都能互通,又让开发者能按需处理数据~

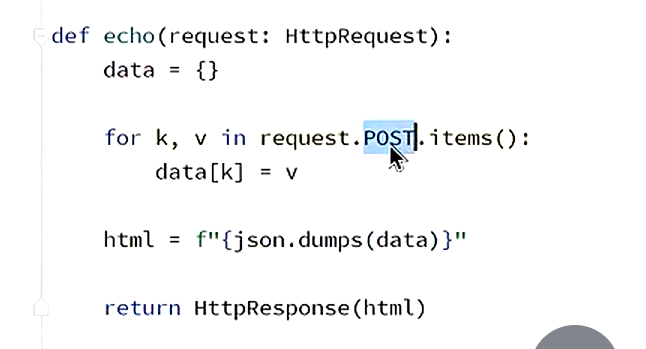

想解决 QueryDict 转字典后,值带列表中括号 [ ] 的问题!

比如想把 {"b": ["2"]} 变成 {"b": "2"},这确实是 Django 处理表单数据时的常见需求,咱们一步步讲清楚怎么实现~

先明白为什么会有中括号 [ ]?

request.POST 是 QueryDict 类型,它的设计是 “一个键可以对应多个值”(比如表单里多个同名的复选框),所以即使只有一个值,也会存成列表形式(["2"])。

- 表单提交

b=2,request.POST实际是QueryDict({'b': ['2']}) - 直接转字典会变成

{'b': ['2']},JSON 序列化后就是{"b": ["2"]}

- 前端表单里的字段(比如输入框、单选框)只会传一个值(比如

b=2不可能同时传b=2&b=3)。 - 你明确知道 “每个键只有一个值”,列表里的其他元素不存在(或者不需要)。

这时候,取列表的第一个元素 v[0] 是安全的,比如:

# 原代码:v 是列表 ['2'],存成 data[k] = v → 结果 {'b': ['2']}

# 改后代码:取 v[0] → 结果 {'b': '2'}

for k, v in request.POST.items():data[k] = v[0] # 只取列表第一个元素,自然去掉了中括号

六、基于 Django Session 的 “访问计数” 功能

整体流程:“客户端请求 → 服务端计数 → 测试验证”

- Django 服务端:

echo视图通过request.session记录用户的 “访问次数”,每次访问计数 +1,再返回当前计数。 - 测试客户端:用

requests.Session()模拟同一个客户端,多次发送 POST 请求到echo视图,验证每次返回的计数是否符合预期(第一次1、第二次2、第三次3…)。

Django 服务端:echo 视图(核心计数逻辑)

from django.http import HttpRequest, HttpResponse

import jsondef echo(request: HttpRequest):# 1. 从 Session 中获取 'num',默认值为 0(第一次访问时,Session 中无 'num')num = request.session.get("num", 0) # 2. 计数 +1(每次访问,计数自增)num = num + 1 # 3. 把新的计数存回 Session(下次访问时,能拿到更新后的值)request.session['num'] = num # 4. 转成 JSON 字符串,返回给客户端html = f"{json.dumps({'num': num})}" return HttpResponse(html)

num 在这里是一个 “计数器变量”,专门用来记录 “同一个用户访问当前视图的次数”

⭐ request.session:用户的 “专属储物柜”

request.session 是 Django 为每个访问网站的用户(客户端)准备的 “专属储物柜”,用来存这个用户的临时数据(比如登录状态、访问次数等)。

- 每个用户的

session是独立的(就像每个储物柜有不同的钥匙),A 用户的session里的数据,B 用户看不到。 - 这个 “储物柜” 里的数据以 键值对 形式存储(类似字典),比如可以存

{"num": 3, "username": "张三"}。

⭐ get("num", 0):安全地取数据

这是字典(或类字典对象)的常用方法,作用是:

- 尝试从

session里找 键为num的值(比如之前存过num=2,就会取到2)。 - 如果找不到这个键(比如用户第一次访问,

session里还没有num),就返回 默认值0。

⭐ 访问计数

假设这是用户第一次访问网站:

request.session里还没有num这个键,所以request.session.get("num", 0)会返回0→num = 0。

用户第二次访问时:

- 因为第一次访问后,代码里已经把

num存回了session(比如request.session['num'] = 1),所以这次会取到1→num = 1。

以此类推,每次访问都会拿到上一次存的计数,实现 “累加” 效果。

测试客户端:requests.Session() 模拟用户请求

测试代码用 requests 库模拟客户端,重点是用 requests.Session() 保持 Session(Cookie),让服务端认为是 “同一个用户的多次请求”。

import json

import requests# 1. 创建 Session 对象(自动管理 Cookie,模拟同一个客户端)

session = requests.Session() # 2. 第一次请求:模拟客户端访问 echo 视图

resp = session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1",cookies={"d": "4"} # 可选:手动设置 Cookie(实际 Django 会自动处理 Session Cookie)

)

print(resp.status_code) # 打印状态码(预期 200)

print(resp.text) # 打印响应内容(预期 {"num": 1})

# 验证:第一次访问,计数应为 1

assert resp.text == json.dumps({"num": 1}) # 3. 第二次请求:同一个 Session,再次访问 echo 视图

resp = session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1",cookies={"d": "4"}

)

print(resp.status_code)

print(resp.text) # 预期 {"num": 2}

# 验证:第二次访问,计数应为 2

assert resp.text == json.dumps({"num": 2}) # 4. 第三次请求:继续验证计数

resp = session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1",cookies={"d": "4"}

)

print(resp.status_code)

print(resp.text) # 预期 {"num": 3}

# 验证:第三次访问,计数应为 3

assert resp.text == json.dumps({"num": 3})

客户端代码里的 session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1"),通过 URL 路径 /beifan/echo,借助 Django 的路由系统,精准 “命中” 了 echo 视图。

关键逻辑:requests.Session() 保持 Session

为什么用

requests.Session()?requests.Session()会自动保存服务器返回的 Cookie,并在后续请求中自动带上这些 Cookie。这样,服务端通过 Cookie 识别到 “同一个用户”,request.session就能正确关联到之前的会话,计数才会持续 +1。如果不用

Session():

每次用requests.post()发请求,都是 “新的客户端”,服务端会认为是不同用户,num每次都会从0开始(第一次请求num=1,第二次请求又会从0开始,导致计数错误)。

完整执行流程(以第一次、第二次请求为例)

第一次请求(客户端→服务端→客户端)

- 测试代码执行

session.post(...),发送第一次请求。 - 服务端

echo视图:request.session.get("num", 0)→ 取到0(第一次访问,Session 中无num)。num = 0 + 1 = 1→ 存回session["num"] = 1。- 返回

{"num": 1}。

- 测试客户端收到响应,

assert验证resp.text == '{"num": 1}'→ 通过。

第二次请求(同一个客户端再次访问)

- 测试代码执行

session.post(...),Session 对象自动带上第一次请求的 Cookie。 - 服务端

echo视图:request.session.get("num", 0)→ 取到1(Session 中已存num=1)。num = 1 + 1 = 2→ 存回session["num"] = 2。- 返回

{"num": 2}。

- 测试客户端收到响应,

assert验证resp.text == '{"num": 2}'→ 通过。

代码的核心目的

- 服务端:通过

Session实现 “用户访问计数”,每次访问计数 +1,体现 “状态保持”(知道是同一个用户的多次请求)。 - 测试端:用

requests.Session()模拟同一个客户端,验证每次访问的计数是否正确(第一次1、第二次2、第三次3…),体现 “接口自动化测试”。