【Flask 基础 ①】 | 路由、参数与模板渲染

0 序言

Flask 是 Python 生态中一款轻量级 Web 框架,以简洁、灵活著称。

学习 Flask 的意义在于:

- 快速开发:通过少量代码即可

搭建功能完整的 Web 应用; - 理解原理:其设计清晰体现了 Web 框架的核心逻辑,如路由、请求处理、模板渲染等操作;

- 拓展性强:支持自定义扩展(如数据库、认证),适配不同场景。

本笔记围绕 Flask 核心功能展开,结合代码示例,逐步拆解 Web 开发的关键环节。

1 Flask 应用初始化

创建 Flask 应用实例,是所有功能的起点。

如果当前你的python环境里没有flask这个包,就自行使用以下命令下载即可:

pip install flask

__name__ 帮助 Flask 定位项目路径(如模板、静态文件的加载)。

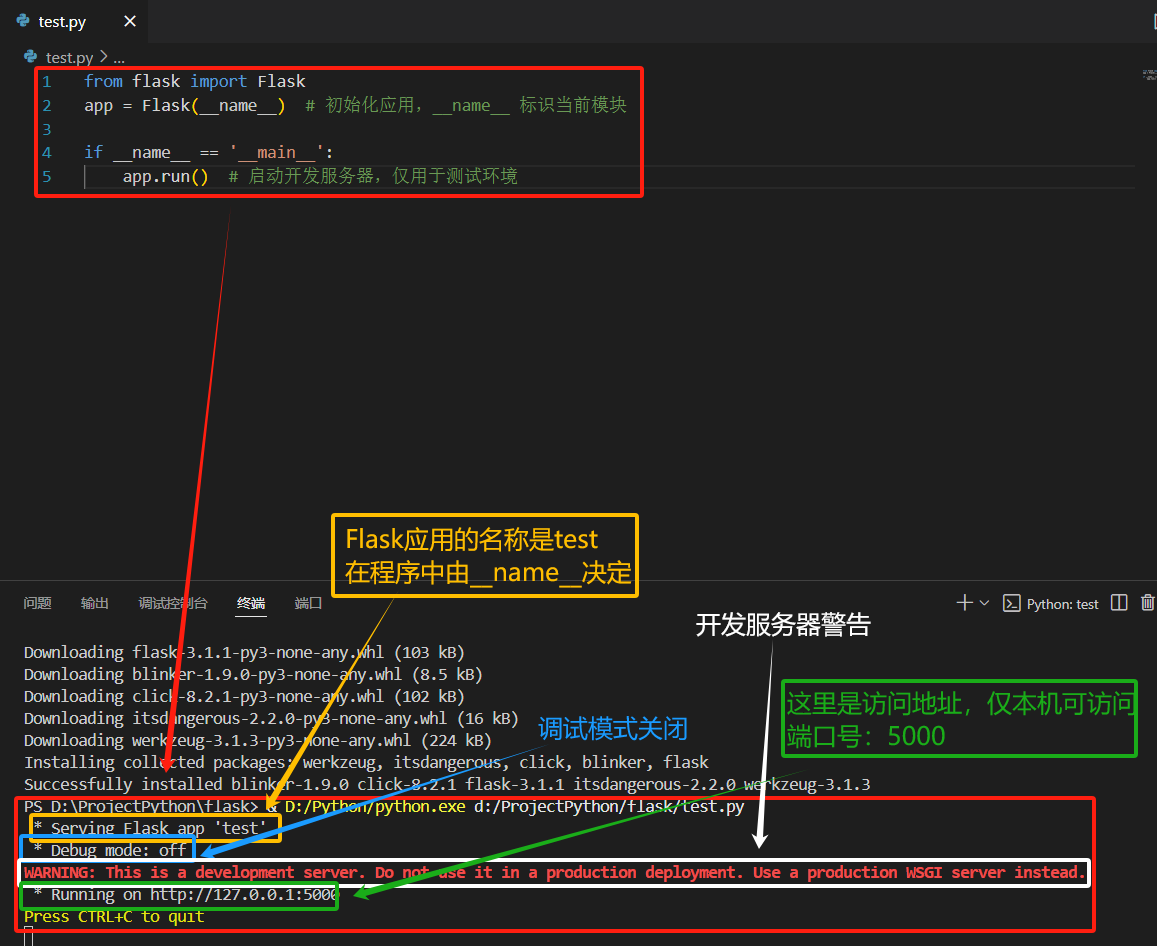

运行以下程序:

from flask import Flask

app = Flask(__name__) # 初始化应用,__name__ 标识当前模块 if __name__ == '__main__': app.run() # 启动开发服务器,仅用于测试环境

注意事项:

app.run()默认运行在127.0.0.1:5000,生产环境需用 Gunicorn 等服务器;- 调试模式可通过

app.run(debug=True)开启,便于开发时自动重启和报错调试。

运行结果如下:

接着我们需要将http://127.0.0.1:5000 这个结果复制到网页中打开。

当然,在VsCode中,你也可以直接ctrl+单击即可打开。

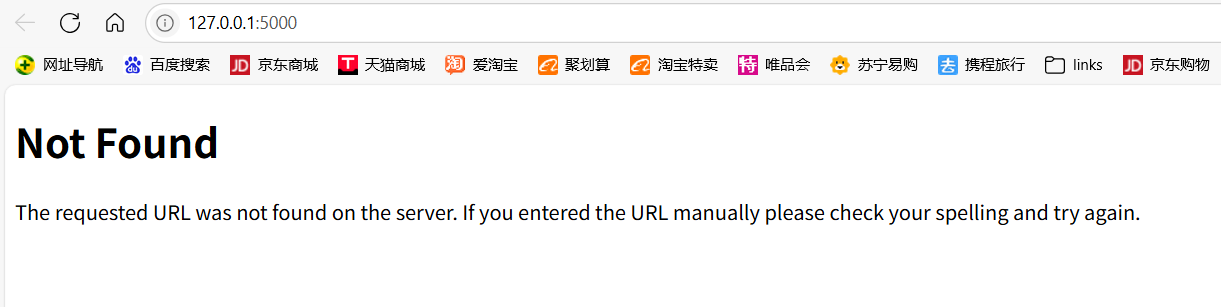

但是在这里,当我们打开相关链接时,我们会发现:

这里的原因主要是:前面程序里没有定义任何路由(比如 /、/hello 等),所以访问任何 URL 都会报 404。

由于Flask的路由是 “显式定义” 的,只有通过 @app.route(…) 装饰器声明的 URL 路径,才能被服务器识别和处理。

当你访问http://127.0.0.1:5000/时,Flask 会检查是否有函数绑定了 / 这个路径;

如果没有找到匹配的路由,就会返回 404 Not Found(服务器不知道如何处理这个请求)。

接下来,第2小结就来重点解决这个问题!

2.路由系统:URL与视图的映射

路由是 Web 应用的入口规则:通过 @app.route 装饰器,将 URL 路径与 Python 函数绑定,处理客户端请求。

2.1 基础路由

定义最基本的 URL 映射,如首页 /、功能页 /hello。

- 示例:

from flask import Flask

app = Flask(__name__) # 定义路由

@app.route('/')

def index(): return 'Hello, World!' @app.route('/hello')

def hello(): return 'This is Hello Page' # 调试:打印所有注册的路由

print("当前注册的路由:")

print(app.url_map) # 关键!查看 Flask 到底注册了哪些路由 if __name__ == '__main__': app.run(debug=True)

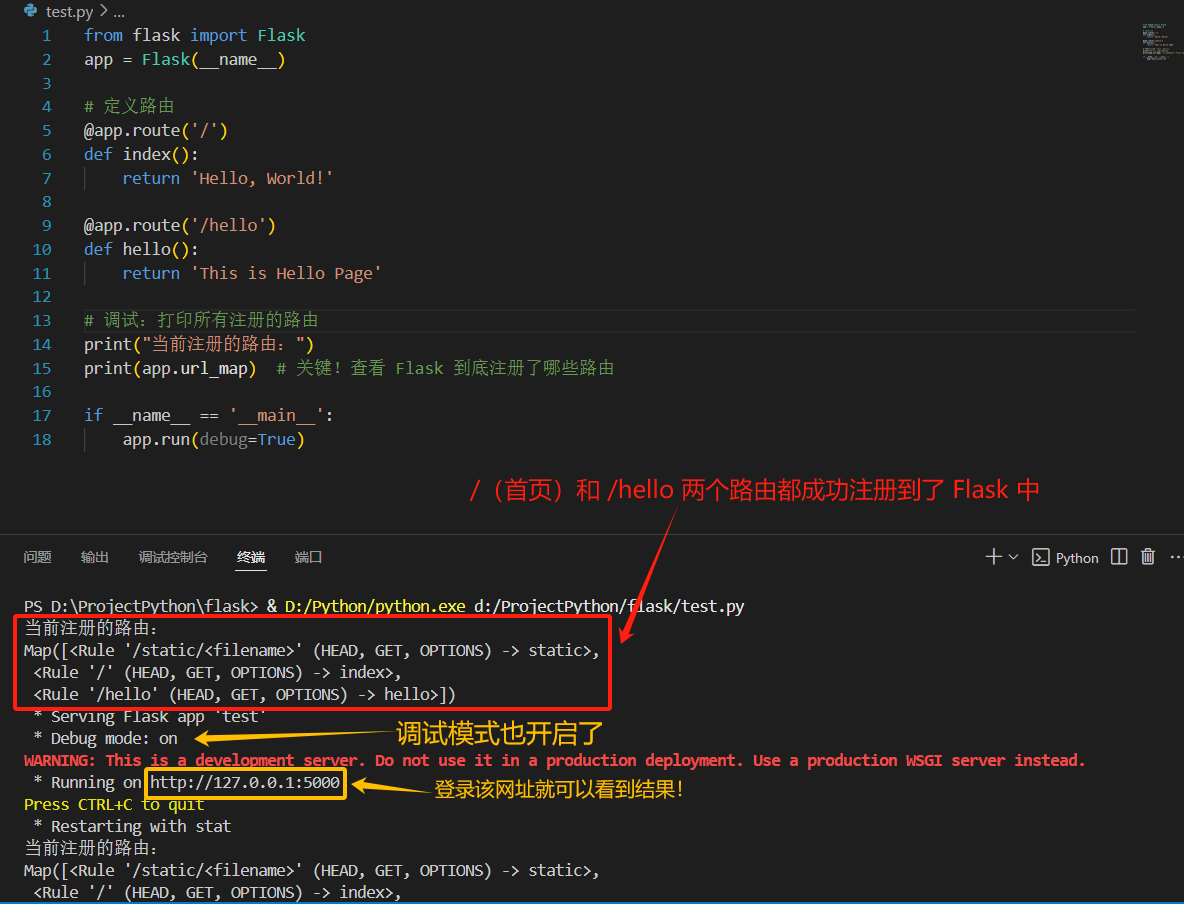

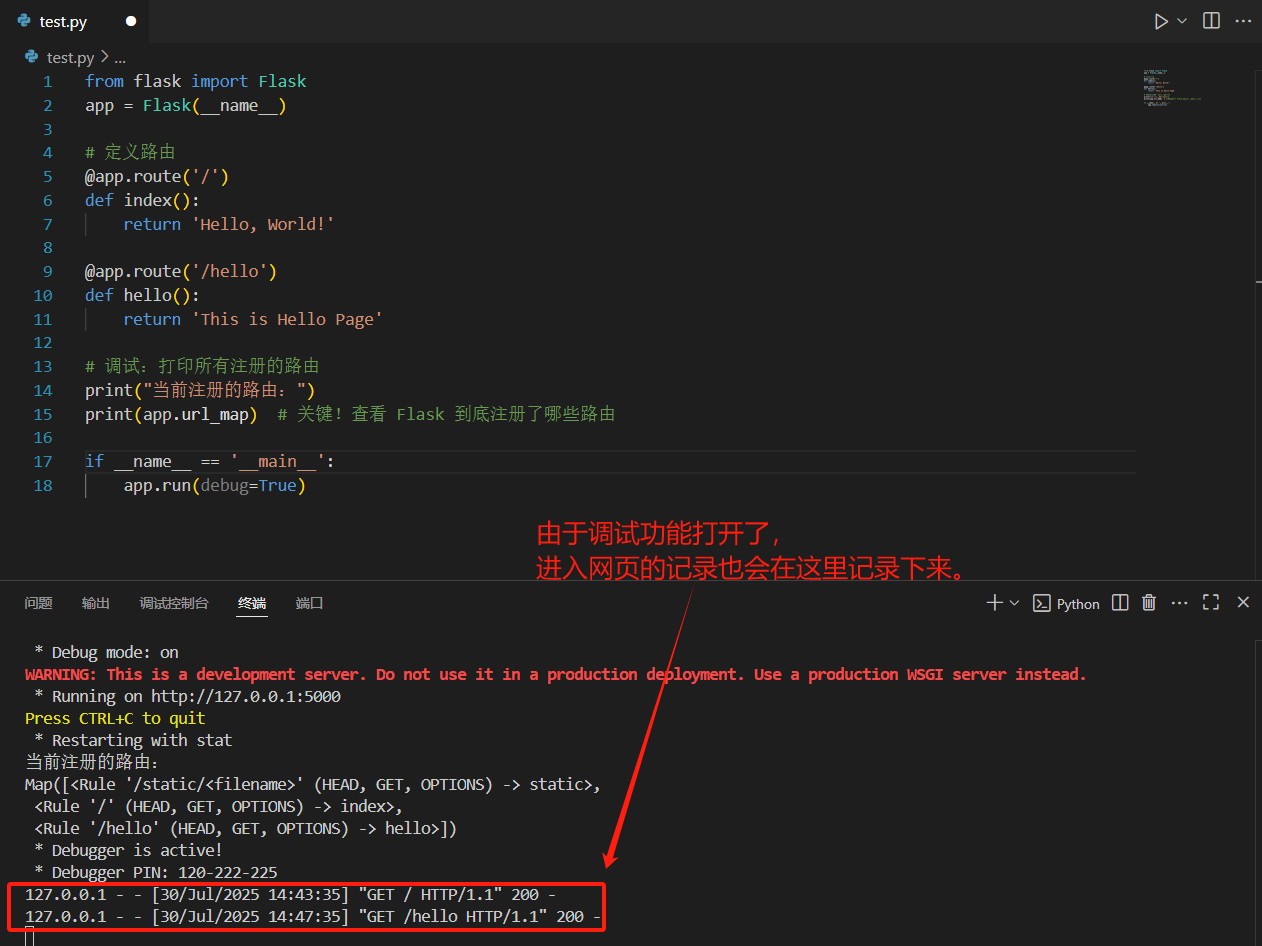

运行程序,看看结果:

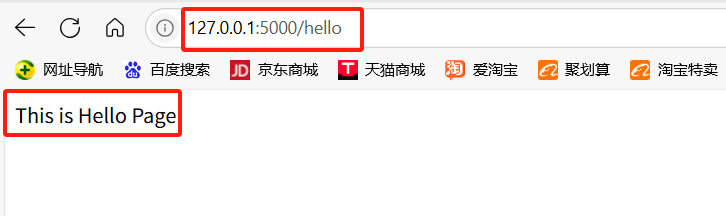

接着我们打开网址:

看到这里,我们再来对刚刚的程序进行逐一分析,重点是要理解它的运行原理:

第一步:导入Flask类并创建应用实例(初始化阶段)

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

这一步创建了一个Flask应用实例,是整个Web应用的核心

__name__参数的作用:

- 告诉Flask应用当前模块的名称

- 帮助Flask确定应用的根目录,用于查找模板和静态文件

- 当直接运行该脚本时,

__name__的值为'__main__'

第二步:定义路由和视图函数(路由注册阶段)

@app.route('/')

def index(): return 'Hello, World!'

这里包含两个比较重要的部分,一个是路由装饰器,另一个则是视图函数。

路由装饰器@app.route('/'):

-

这是Flask的核心机制,使用Python装饰器语法

-

作用是将URL路径

'/'与下面的视图函数index()绑定 -

当用户访问

http://127.0.0.1:5000/时,Flask会调用index()函数 -

视图函数

index():- 处理对应路由的业务逻辑

- 返回值会作为HTTP响应的内容发送给客户端

- 可以返回字符串、HTML、JSON等多种格式

第三步:打印路由信息(调试阶段)

print("当前注册的路由:")

print(app.url_map)

app.url_map:- 是Flask内部维护的路由映射表

- 包含了所有已注册的URL规则和对应的视图函数

- 运行时会输出所有可用的路由信息,方便调试

第四步:启动开发服务器(运行阶段)

if __name__ == '__main__': app.run(debug=True)

-

if __name__ == '__main__'::- 确保只有当直接运行该脚本时才启动服务器

- 当该脚本被作为模块导入时,不会执行服务器启动代码!!!

-

app.run(debug=True):- 启动Flask内置的开发服务器

debug=True开启调试模式,具有以下特性:- 代码修改后自动重启服务器

- 出现错误时显示详细的调试信息

- 仅用于开发环境,生产环境必须关闭

当用户在浏览器中访问http://127.0.0.1:5000/hello时,整个处理流程如下:

- 浏览器向Flask服务器发送HTTP GET请求

- Flask服务器接收请求,解析URL路径

/hello - 在

app.url_map中查找与/hello匹配的路由规则 - 找到匹配的视图函数

hello()并调用 - 执行

hello()函数,获取返回值'This is Hello Page' - Flask将返回值包装成HTTP响应,发送给浏览器

- 浏览器接收响应并显示内容

也就是说,这个简单的程序实例展示了Web框架的核心思想:将URL路径映射到处理函数,处理请求并返回响应。

2.2 请求方法与端点

methods:限制请求方式(如仅允许GET或POST),保证接口安全;endpoint:自定义路由的唯一标识,避免视图函数名冲突。

@app.route('/hi', methods=['GET', 'POST'], endpoint='hi_page')

def hi(): # 若 endpoint 不指定,默认用函数名 `hi` 作为标识 return 'Hi!'

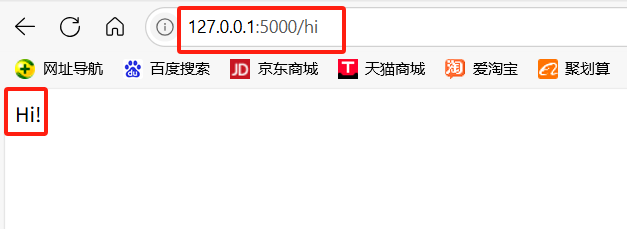

运行程序后结果如下:

这个程序跟上一小节的程序显示出来的结果都是一样的,

区别主要在哪里呢?

多了两个关键参数:methods 和 endpoint

methods=['GET', 'POST']主要是用于限制允许的请求方式

- 默认情况:前面的

index()、hello()没写methods,默认只允许GET请求(浏览器地址栏访问、点击链接等都是GET)。 - 这里的变化:

methods=['GET', 'POST']表示这个路由既允许GET请求,也允许POST请求(如表单提交、API 数据提交等)。

打个比方:

- 用浏览器访问

http://127.0.0.1:5000/hi(GET请求)→ 正常返回Hi!; - 用表单或代码向

http://127.0.0.1:5000/hi提交数据(POST请求)→ 也能正常处理(前面的路由会拒绝POST请求)。

而这里的endpoint='hi_page'则是自定义路由的唯一标识

- 默认情况:前面的

index()、hello()没写endpoint,Flask会默认用函数名作为路由的唯一标识。 - 这里的变化:

endpoint='hi_page'手动指定了标识,不再依赖函数名hi。

作用:

- 避免函数名冲突:比如有两个函数名相同但路径不同的路由,可通过

endpoint区分; - 方便 URL 反转:用

url_for('hi_page')可以生成该路由的 URL,而不是依赖函数名url_for('hi')。

举例:

from flask import url_for

# 生成 URL 时,用 endpoint 而不是函数名

print(url_for('hi_page')) # 输出 '/hi'(不管函数名叫什么)

也可以看下表,可能会更清晰直观。

| 特性 | 前面的 index()/hello() | 这里的 hi() |

|---|---|---|

| 允许的请求方式 | 只允许 GET(默认) | 允许 GET 和 POST(显式指定) |

| 路由的唯一标识(endpoint) | 等于函数名(如 index) | 自定义为 hi_page(与函数名无关) |

3. 路由参数(转换器)

前面定义的路由(如 /、/hello)都是静态路径,即每个 URL 对应固定的功能。但实际开发中,我们经常需要处理 动态变化的 URL:

举个例子:

社交平台的用户主页:/user/1(用户 ID=1)、/user/2(用户 ID=2);

电商平台的商品详情:/product/10086(商品 ID=10086);

博客的文章详情:/post/20250730(文章日期 = 20250730)。

如果为每个用户、商品、文章都单独写一个 @app.route,代码会变得极其冗余,要是有10 万个用户就要写 10 万个路由。

这时候,路由参数(转换器) 就能解决问题 —— 它允许我们在 URL 中定义 动态变量,让同一路由规则匹配多个相似的URL,并将动态部分作为参数传递给视图函数。

接下来,我们就来学习 Flask 如何通过转换器实现这种灵活的动态路由。

3.1 内置转换器

Flask 提供默认转换器:string(默认,非斜杠字符串)、int(整数)、float(浮点数)、path(含斜杠的路径)。

@app.route('/user/<int:id>')

def user_detail(id): if id == 1: return 'Python' elif id == 2: return 'Django' return 'Hello'

我们对该程序进行分析,

程序核心是让 URL 能够包含动态变化的值并在视图函数中处理这些值。

@app.route('/user/<int:id>') # 关键:<int:id> 是路由参数(带转换器)

def user_detail(id): # 函数参数 id 接收 URL 中的动态值# 处理逻辑...

<int:id>:这是 Flask 的路由参数语法,由两部分组成:

int:转换器,限制 URL 中的参数必须是整数(如果传字符串,会直接报 404);id:参数名,用于在视图函数中接收这个动态值(必须和函数参数名一致)。

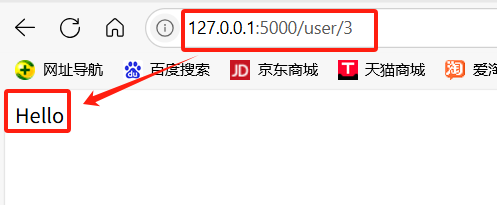

实际运行效果

当用户访问不同的 URL 时,id 会动态变化,视图函数会根据 id 的值返回不同内容:

| 访问的 URL | id 的值 | 函数返回内容 |

|---|---|---|

http://127.0.0.1:5000/user/1 | 1 | Python |

http://127.0.0.1:5000/user/2 | 2 | Django |

http://127.0.0.1:5000/user/3 | 3 | Hello |

http://127.0.0.1:5000/user/abc | 无效(非整数) | 404 错误 |

接着我们来看看实际运行效果:

当然,除了这一种内置的转换器外,还有一些其他的,不单单只是int类型,例如:

| 转换器 | 作用 | 示例 URL | 匹配后的值类型 |

|---|---|---|---|

string | 默认值,匹配非斜杠的字符串(不含 /) | /user/<string:name> | 字符串 |

int | 匹配整数 | /user/<int:id> | 整数 |

float | 匹配浮点数 | /price/<float:p> | 浮点数 |

path | 匹配含斜杠的路径(如文件路径) | /file/<path:f> | 字符串 |

3.2 自定义正则转换器

内置转换器(int、string 等)就已经能满足大部分简单场景,但实际开发中,我们常需要更精确的参数规则。比如:

验证手机号:必须是 11 位数字(int 只能保证是整数,无法限制长度为 11 位);

匹配日期:格式必须是 YYYY-MM-DD(string 无法验证这种特定结构);

校验邮箱:必须包含 @ 和域名(如 xxx@example.com)。

这些场景需要用正则表达式来定义精确规则,而内置转换器无法直接支持自定义正则。

因此,我们就需要通过自定义正则转换器,将正则规则与路由参数绑定,实现更灵活的参数校验。

接下来,我们就来学习如何实现自定义正则转换器,让路由参数的验证更灵活。

步骤:

① 继承 BaseConverter,定义 regex 属性;

② 注册到 app.url_map.converters;

③ 在路由中使用自定义转换器。

示例:

from flask import Flask

from werkzeug.routing import BaseConverter app = Flask(__name__) # 1. 定义自定义转换器

class RegexConverter(BaseConverter): def __init__(self, url_map, regex): super().__init__(url_map) self.regex = regex # 正则规则由路由传入 # 2. 注册转换器

app.url_map.converters['regex'] = RegexConverter # 3. 使用自定义转换器

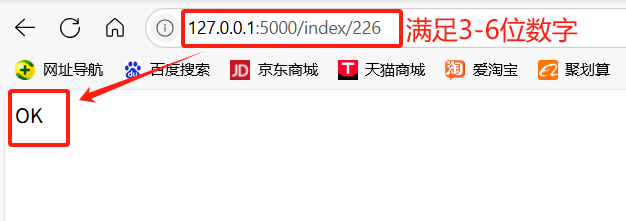

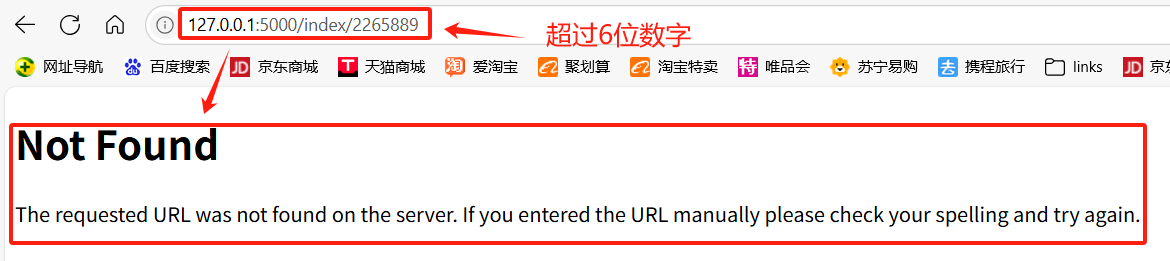

@app.route('/index/<regex("\d{3,6}"):value>')

def index(value): print(value) # 匹配 3-6 位数字 return 'OK'

这里逐一分析:

第一步:导入必要的类

from flask import Flask

from werkzeug.routing import BaseConverter # 导入转换器基类

BaseConverter 是 Flask 路由转换器的基类,所有自定义转换器都必须继承它。

第二步:定义自定义转换器类

class RegexConverter(BaseConverter): def __init__(self, url_map, regex): super().__init__(url_map) # 调用父类初始化方法 self.regex = regex # 存储正则规则(由路由传入)

核心逻辑:通过 __init__ 方法接收一个 regex 参数(正则表达式),并赋值给 self.regex。

self.regex 是基类 BaseConverter 中用于匹配参数的关键属性,Flask 会自动用这个正则规则验证 URL 中的参数。

第三步:注册转换器到 Flask 应用

app.url_map.converters['regex'] = RegexConverter

将自定义的 RegexConverter 注册到 Flask 的路由系统中,并给它起了一个别名 'regex'。

后续在路由中,就可以用 <regex(正则规则):参数名> 的格式使用这个转换器。

第四步:在路由中使用自定义转换器

@app.route('/index/<regex("\d{3,6}"):value>')

def index(value): print(value) # 打印匹配到的参数(如 1234) return 'OK'

<regex("\d{3,6}"):value> 是使用格式:

regex:我们注册的转换器别名;"\d{3,6}":传给转换器的正则规则(表示“3-6 位数字”);value:参数名,用于在视图函数中接收匹配到的值。

接下来运行一下,实际运行效果:

访问不同的 URL 时,Flask 会用正则 \d{3,6} 验证参数:

| 访问的 URL | 是否匹配 | 视图函数接收的 value | 页面返回 |

|---|---|---|---|

/index/123 | 匹配(3位数字) | '123' | OK |

/index/123456 | 匹配(6位数字) | '123456' | OK |

/index/12 | 不匹配(2位数字) | 无(直接返回 404) | 404 错误 |

/index/abc | 不匹配(非数字) | 无(直接返回 404) | 404 错误 |

4 模板渲染:分离逻辑与展示

前面的视图函数都是通过 return 直接返回字符串(如 return ‘Hello, World!’),但实际的 Web 页面往往包含大量 HTML、CSS、JavaScript 代码(比如带样式的列表、表单、动态内容)。

如果继续在 Python 代码里硬写 HTML,会出现很多问题,比如说:

维护困难:比如要修改页面样式(如字体颜色),需要在 Python 代码中找对应的字符串修改,逻辑和展示混在一起;

可读性差:复杂的 HTML 结构(如嵌套的 div、表格)写在 Python 字符串里,格式混乱,容易出错。

为了解决这些问题,我们可以用Flask引入模板渲染机制,即把页面的 HTML 代码放在专门的 templates 文件夹中,视图函数只负责处理业务逻辑并传递数据,再通过模板引擎将数据动态插入 HTML 中。

接下来,我们就来学习如何使用 Flask 的模板渲染功能。

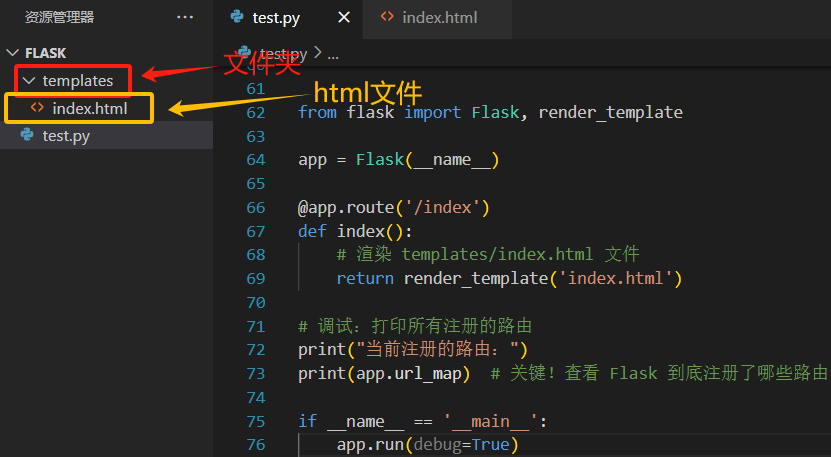

from flask import Flask, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/index')

def index(): # 渲染 templates/index.html 文件 return render_template('index.html')

对程序进行分析,

第一步:导入模板渲染函数

from flask import Flask, render_template # 新增 render_template

render_template 是 Flask 提供的模板渲染函数,作用是:

- 找到并加载

templates文件夹中的 HTML 文件; - 可以向 HTML 文件传递动态数据(后续扩展);

- 最终返回渲染后的完整 HTML 内容给浏览器。

第二步:定义路由与视图函数

@app.route('/index')

def index(): # 渲染 templates/index.html 文件 return render_template('index.html')

- 当用户访问

http://127.0.0.1:5000/index时,Flask 会执行index()函数; render_template('index.html')会自动到项目的templates文件夹中寻找index.html文件(必须提前创建这两个)。

第三步:项目结构要求

使用模板渲染时,必须遵守 Flask 的默认目录结构:

你的项目文件夹/

├── test.py (当前 Python 代码文件)

└── templates/ (存放 HTML 模板的文件夹,必须叫这个名字) └── index.html (被渲染的 HTML 文件)

如果 templates 文件夹不存在,或 index.html 不在该文件夹中,会报 TemplateNotFound 错误。

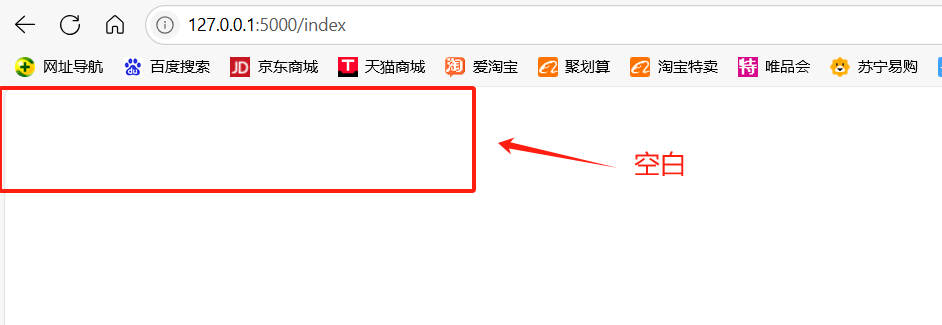

我下面演示一下:

然后我们现在运行一下,

这里显示空白的原因就是刚刚只是创建了一个html文件,该文件并没有写内容,所以是空白的。

接着我们在html文件里面写进内容:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head><title>测试页面</title>

</head>

<body><h1>这是模板渲染的页面!</h1><p>用户您好,如果您能看到这句话,说明模板加载成功 ✌️</p>

</body>

</html>

这里简单对程序分析一下:

<!DOCTYPE html> <!-- 1. 声明文档类型:HTML5 -->

<html> <!-- 2. 根元素:所有 HTML 内容的容器 -->

<head> <!-- 3. 头部:存放元数据(不直接显示,用于配置页面) --><title>测试页面</title> <!-- 页面标题,显示在浏览器标签上 -->

</head>

<body> <!-- 4. 主体:存放页面的可见内容 --><h1>这是模板渲染的页面!</h1> <!-- 大标题,突出显示 --><p>用户您好,如果您能看到这句话,说明模板加载成功 ✌️</p> <!-- 段落文本,解释信息 -->

</body>

</html>

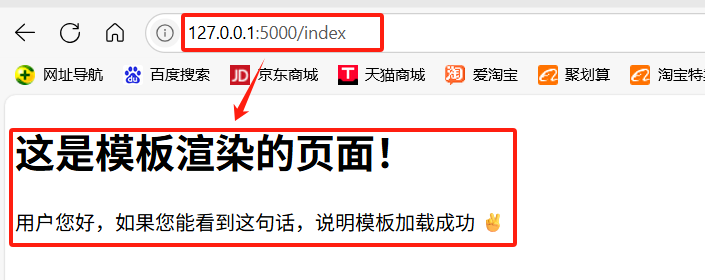

重新运行下看看结果:

这里理解清楚后,后续我们就可以针对该网页进行一些复杂的设计的时候,就可以先把它放到html文件里,然后在py文件调用就可以了。

程序的实际运行流程是这样的:

- 用户访问

http://127.0.0.1:5000/index; - Flask 匹配到

/index路由,调用index()函数; render_template('index.html')执行:- 查找

templates/index.html文件; - 读取该文件的 HTML 内容;

- 将 HTML 内容作为响应返回给浏览器;

- 查找

- 浏览器解析 HTML 并显示页面。

相比于直接返回字符串,这种方法有以下3种优势:

- 优势1:HTML 结构更清晰:复杂的页面布局(如 CSS 样式、嵌套标签)写在

.html文件中,比写在 Python 字符串里更易读、易修改; - 优势2:前后端分离:在一些细分前后端开发的项目中,后端开发者只需关注

test.py中的逻辑,前端开发者只需修改index.html的样式,分工更明确; - 优势3:支持动态数据(后续扩展):可以在

render_template中传递参数(如render_template('index.html', name='Python')),在 HTML 中用{{ name }}显示,实现动态内容。

5 请求处理:request 对象

前面的模板渲染让页面能展示内容,但 Web 应用的核心是**“和用户互动”**:

比如:用户在登录页提交账号密码、用户在搜索框输入关键词、用户上传头像或文件等等

这些场景都需要获取用户的输入数据,但如何把浏览器提交的数据传递到 Flask 代码里?

这时候,request 对象 就成了核心工具。

接下来,我们通过一个登录功能的示例,学习如何用 request 处理用户的 GET/POST 请求,实现 页面展示 + 数据交互的完整流程。

from flask import Flask, render_template, request app = Flask(__name__) @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])

def login(): if request.method == 'GET': # 处理 GET 请求:渲染登录页面 return render_template('login.html') elif request.method == 'POST': # 处理 POST 请求:获取表单数据 username = request.form.get('username') password = request.form.get('password') print(f'用户名:{username},密码:{password}') return '登录成功!'

老样子,先对程序进行分析:

这个程序实现了一个简单的登录功能:

- 当用户通过 GET 请求 访问

/login时,显示登录页面(login.html); - 当用户在登录页面提交表单(POST 请求)时,Flask 接收表单中的用户名和密码,并返回

登录成功。

第一步:导入核心工具

from flask import Flask, render_template, request # 新增 request 对象

request 是 Flask 中处理请求的核心对象,封装了客户端发送的所有数据(如请求方式、表单内容、URL 参数等)。

第二步:定义支持 GET/POST 的路由

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST']) # 允许两种请求方式

def login(): # 根据请求方式处理不同逻辑

methods=['GET', 'POST'] 表示该路由同时支持 GET 和 POST 两种请求方式:

- GET:通常用于“获取资源”(如访问页面、查询数据);

- POST:通常用于“提交数据”(如表单提交、上传文件)。

(这个部分前面说过了,这里不再赘述)

第三步:处理 GET 请求:展示登录页面

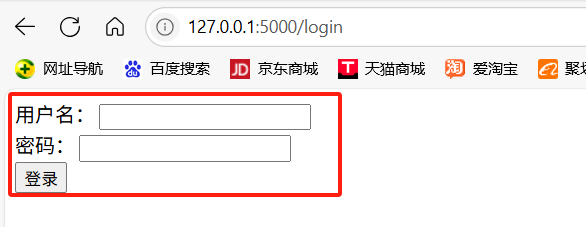

if request.method == 'GET': # 处理 GET 请求:渲染登录页面 return render_template('login.html')

- 当用户在浏览器地址栏输入

http://127.0.0.1:5000/login时,发送的是 GET 请求; request.method == 'GET'条件成立,Flask 渲染templates/login.html(登录页面),让用户可以输入账号密码。

第四步:处理 POST 请求:接收表单数据

elif request.method == 'POST': # 处理 POST 请求:获取表单数据 username = request.form.get('username') # 获取表单中 name="username" 的值 password = request.form.get('password') # 获取表单中 name="password" 的值 print(f'用户名:{username},密码:{password}') # 在终端打印数据 return '登录成功!'

- 当用户在登录页面点击“提交”按钮时,表单会以 POST 请求 提交到

/login; request.method == 'POST'条件成立,通过request.form.get('字段名')提取表单数据:- 假设

login.html中有<input name="username">,则request.form.get('username')会获取用户输入的用户名; - 同理,

request.form.get('password')获取密码。

- 假设

要让这个程序正常运行,templates 文件夹中需要有 login.html(登录表单页面),内容大致如下:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body><form method="POST"> <!-- 表单提交方式为 POST --><label>用户名:</label><input type="text" name="username"><br> <!-- name 必须为 "username" --><label>密码:</label><input type="password" name="password"><br> <!-- name 必须为 "password" --><button type="submit">登录</button></form>

</body>

</html>

- 表单的

method="POST"必须与 Flask 路由允许的方式一致; - 输入框的

name属性(username、password)必须与request.form.get('xxx')中的参数一致,否则无法获取数据。

完整交互流程如下:

- 用户访问

http://127.0.0.1:5000/login(GET 请求)→ Flask 返回登录页面; - 用户在页面输入用户名和密码,点击“登录”→ 表单以 POST 请求 提交到

/login; - Flask 检测到 POST 请求,通过

request.form获取表单数据 → 终端打印用户名和密码; - Flask 返回

登录成功!→ 浏览器显示成功信息。

运行下程序,结果如下:

通过这一小节,我们也能明白request 对象的核心作用,

request 是连接用户输入和后端逻辑的桥梁,除了 form(表单数据),还常用这些属性:

request.args:获取 URL 中的查询参数(如?page=1&size=10);request.files:获取上传的文件(如头像图片);request.headers:获取请求头信息(如浏览器类型、Cookie)。

这是 Web 应用中用户交互的基础模式,无论是登录、注册还是表单提交,都遵循类似的逻辑。

6 重定向与 URL 构建

在完成用户交互(如表单提交)后,我们常常需要 “引导用户前往新页面”:

例如:用户登录成功后,从登录页跳转到首页;用户注册成功后,从注册页跳转到个人中心;

用户访问了不存在的页面时,自动跳转到 404 提示页。

这种页面跳转的需求,就需要用重定向(redirect) 来实现。

同时,在跳转或页面链接中,我们不可避免要写 URL。但如果直接硬编码 URL,会带来一个问题:一旦路由规则修改(比如 /home 改成 /index),所有用到这个 URL 的地方都要手动修改,非常繁琐。

为了解决这个问题,Flask 提供了 url_for 函数,它能通过视图函数名动态生成对应的 URL

也就是路由修改时,生成的 URL 会自动更新。

接下来,我们就来学习如何用 redirect 实现页面跳转,以及如何用 url_for 动态构建 URL,让程序更灵活、易维护。

from flask import Flask, redirect, url_for app = Flask(__name__) @app.route('/index')

def index(): # 重定向到 hello 视图(通过 url_for 生成 URL) return redirect(url_for('hello')) @app.route('/hello')

def hello(): return 'Welcome to Hello Page!'

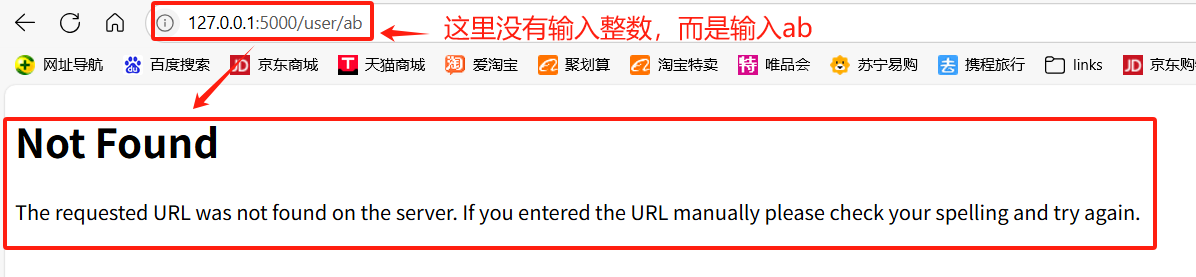

结果如下:

页面下面也会显示hello视图函数的输出内容。

7 总结

Flask 的核心设计围绕简洁灵活展开:

- 路由是请求的入口,支持动态参数和自定义规则;

- request 统一处理输入,适配不同请求方式;

- 模板分离展示逻辑,提升可维护性;

- 重定向与 url_for 实现页面跳转和 URL 解耦。

学习 Flask 的过程,是逐步理解 Web 应用请求-处理-响应流程的过程。

后续可结合数据库、等扩展,搭建更复杂的项目(如博客、API 服务)。

建议多实践,剩下的内容会在下文介绍,从简单页面到完整功能,逐步深化对 Web 开发的理解。