正交实验设计法(心血整理总结)

正交实验设计法(Orthogonal Experimental Design)是一种科学的实验设计方法,通过正交表安排试验并分析数据,以减少试验次数、提高效率并保证结果的代表性。

用一句话概括:正交表是一张特殊表格,它用最少的行(实验次数),保证每个因素的每个水平都被均匀测试,且各因素之间互不干扰(正交),从而高效找出最优组合。

- 基本概念与理论基础

- 背景问题

- 核心痛点:实验做不完!

- 背景问题

想象一下,在工业生产和科学研究中(尤其是在化工、材料、农业、医药、制造等领域):

因素多: 影响一个产品性能或过程结果的因素常常很多(比如温度、压力、原料配比、反应时间、催化剂种类等等)。

水平多: 每个因素可能有好几个不同的取值或选项需要考察(比如温度有低、中、高三个档位)。

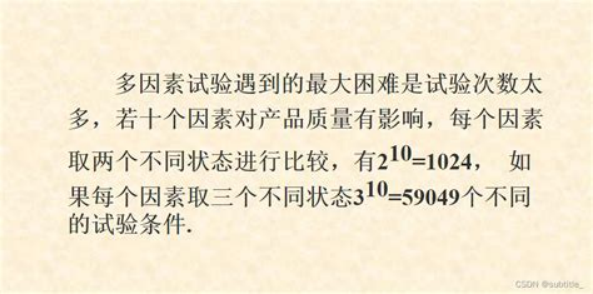

全面试验吃不消: 如果你想测试所有可能因素和水平的组合(这叫“全面试验法”或“网格法”),实验次数会呈指数级增长!

例如:5个因素,每个因素3个水平 → 实验次数 = 3⁵ = 243次!

6个因素,每个因素4个水平 → 4⁶ = 4096次!

时间和资源(人力、物力、财力)根本不允许做这么多实验,尤其是在需要快速迭代或资源有限的情况下。

-

-

- 测试用例设计,条件较多组合起来用例无穷尽。

-

场景:电商平台的订单筛选功能

假设某电商平台的订单筛选功能有 5 个查询条件,每个条件的取值如下:

| 筛选条件(因素) | 可选值(水平) |

| 1. 订单状态 | 待支付、已支付、待发货、已发货、已完成、已取消(6 种) |

| 2. 支付方式 | 微信支付、支付宝、银行卡、货到付款(4 种) |

| 3. 订单金额范围 | 0-50 元、51-100 元、101-200 元、201-500 元、501 元以上(5 种) |

| 4. 下单时间 | 今天、昨天、近 7 天、近 30 天、自定义时间(5 种,其中 “自定义时间” 又包含无数具体日期组合) |

| 5. 商品分类 | 服装、家电、食品、美妆、数码、图书(6 种) |

(1)组合数量的 “爆炸式增长”

仅固定条件的组合数:

若不考虑 “自定义时间” 的无穷性,仅计算前 4 个条件的固定取值与第 5 个条件的组合:

6(状态)×4(支付方式)×5(金额)×4(非自定义时间)×6(分类)= 2880 种组合。

加入 “自定义时间” 后的复杂性:

“自定义时间” 需要选择 “开始时间” 和 “结束时间”,而时间的取值是连续的(如 2023-01-01 00:00:00 至 2023-12-31 23:59:59 之间的任意时刻),理论上有 “无限种可能”。

即使按 “天” 粒度简化,1 年也有 365 天,仅 “开始时间 = 某天” 且 “结束时间 = 某天” 的组合就有 365×365≈13 万种,再与其他条件叠加,总组合数会突破千万级。

(2)实际测试中的 “不可穷尽性”:

例如:

-

- “待支付 + 微信支付 + 0-50 元 + 2023-10-01 至 2023-10-02 + 服装”

- “已发货 + 支付宝 + 101-200 元 + 近 7 天 + 家电”

- “已取消 + 银行卡 + 501 元以上 + 2023-05-01 至 2023-05-31 + 数码”

……

这些组合在业务中都是合理场景,但数量太多,根本无法全部测试。

(3)问题核心:为什么会 “无穷尽”?

- 条件的 “多水平性”:每个条件的可选值越多(如状态有 6 种、时间有无限种),组合基数越大;

- 条件的 “连续性”:像时间、金额等连续型条件,取值在理论上是无限的(如金额可以是 1.01 元、1.02 元……);

- 隐性组合场景:除了显性条件,还可能存在 “隐性条件”(如用户等级、会员权益),进一步增加组合复杂度。

- 基本概念

最简单的正交表是![]() ,含意如下:“L”代表正交表;L 下角的数字“4”表示有 4 横行,简称行,即要做四次试验;括号内的指数“3”表示有3 纵列,简称列,即最多允许安排的因素是3 个;括号内的数“2”表示表的主要部分只有2 种数字,即因素有两种水平1与2。正交表的特点是其安排的试验方法具有均衡搭配特性。

,含意如下:“L”代表正交表;L 下角的数字“4”表示有 4 横行,简称行,即要做四次试验;括号内的指数“3”表示有3 纵列,简称列,即最多允许安排的因素是3 个;括号内的数“2”表示表的主要部分只有2 种数字,即因素有两种水平1与2。正交表的特点是其安排的试验方法具有均衡搭配特性。

-

- 定义与核心思想

正交实验设计法是从大量实验点中挑选适量、有代表性的点进行试验,利用正交表(Orthogonal Table)实现实验点的“均匀分散、整齐可比”。其核心在于通过数学方法(如Galois理论)筛选出关键因素组合,避免冗余试验,同时覆盖主要交互作用。

- 关键术语

- 因子:影响实验指标的条件(如温度、时间等)。

- 因子的水平:因子的具体取值(如高温、中温、低温)。

- 正交表:预先设计好的实验组合表,确保各因子水平在试验中独立且均匀分布。

-

- 它到底是什么?解决什么问题。

想象一下,你要研究怎么做出最好吃的酱油。你觉得影响味道的可能有:

1. **大豆种类**:东北大豆 vs 山东大豆

2. **盐的浓度**:低盐 vs 高盐

3. **发酵温度**:常温 vs 高温

4. **发酵时间**:短时间 vs 长时间

如果你想测试**所有可能的组合**,看看哪个组合味道最好,你需要做多少次实验呢?

* 大豆种类有 2 种选择

* 盐浓度有 2 种选择

* 发酵温度有 2 种选择

* 发酵时间有 2 种选择

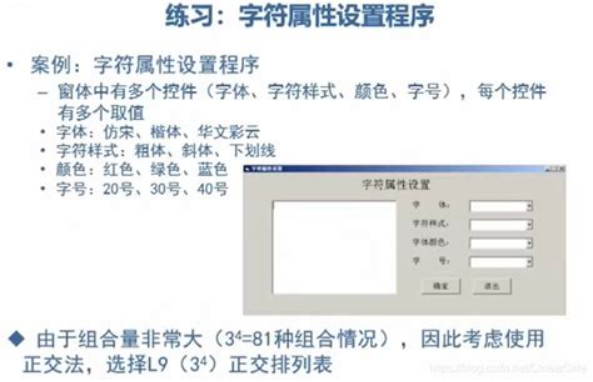

总实验次数 = 2 x 2 x 2 x 2 = **16次**!这还算少的,如果每个因素有3个水平(选项),或者因素更多,实验次数会爆炸式增长(比如4因素3水平就是 3^4=81次),费时费力费钱!

*正交试验设计法就是为了解决这个“组合爆炸”问题的!**

它的核心思想是:**科学地挑选出一部分有代表性的组合来做实验,就能比较准确地找出最优组合(或关键影响因素),大大减少实验次数。**

-

- 正交命名规则

正交表就像一套预先设计好的、满足“均衡分散”和“整齐可比”原则的实验方案模板。不同的正交表适用于不同数量、不同水平数的因素。

正交表通常用 Lₙ(tᵐ) 或 Lₙ(mᵏ) 的形式表示:

L: 代表正交表(Latin square 的变体,但现已特指 Orthogonal Array)。

n: 必须做的实验次数(行数)。这是最关键的数字,直接决定了你的实验工作量。

t 或 m: 表示该表主要处理的因素的水平数。常见的有 2水平、3水平、4水平等。

m 或 k: 表示该正交表最多能安排的因素个数(列数)。

例如:

L₈(2⁷): 表示这个正交表有 8行(需要做8次实验),最多可以安排 7个 因素,每个因素都是 2个 水平。

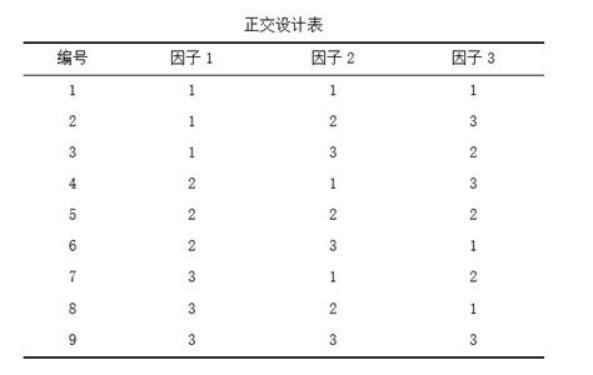

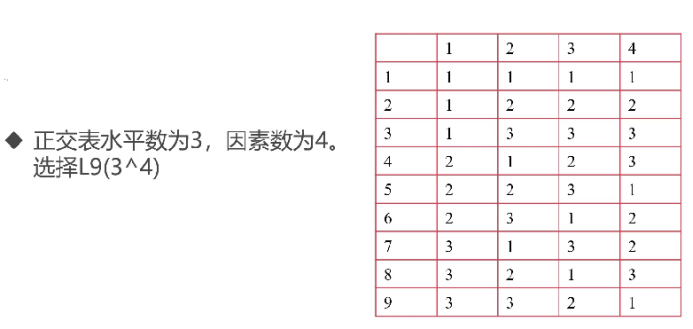

L₉(3⁴): 表示这个正交表有 9行(需要做9次实验),最多可以安排 4个 因素,每个因素都是 3个 水平。

L₁₈(2¹ × 3⁷): 这是一个混合水平正交表。它有 18行(18次实验),最多可以安排 1个 2水平因素 和 7个 3水平因素(总共8个因素)。

- 应用步骤

- 确定因素与水平

根据实验目标,明确需要测试的因子及其水平。例如,在软件测试中,因子可能包括操作系统、浏览器、网络环境等。

- 选择正交表

根据因子数量、水平数及实验精度要求,选择合适的正交表(如L4(2^3)、L8(2^7)等)。正交表需满足“正交性”条件,即任意两列中不同水平的组合出现次数相等。

- 设计测试用例

将因子状态表代入正交表,生成测试用例。例如,PowerPoint打印功能测试中,通过正交表覆盖打印范围、颜色、方式等参数的组合[6]。

- 执行与分析

- 执行试验:按正交表安排实验,严格控制变量。

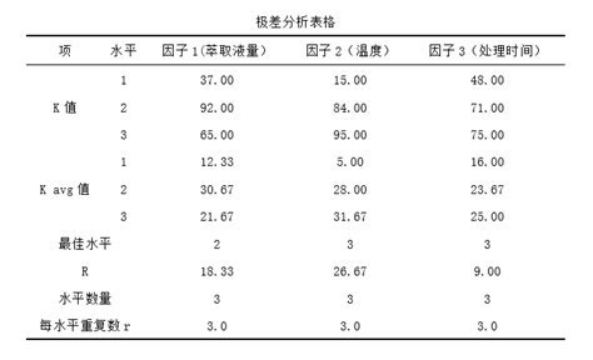

- 结果分析:通过极差分析(RANGE)和方差分析(ANOVA)确定各因子对指标的影响程度,筛选最优组合。

- 优势与特点

- 高效性

相比全面试验(完全组合),正交实验设计法可减少试验次数90%以上。例如,测试3个因子(操作系统、浏览器、网络环境)时,L4(2^3)正交表仅需4组试验。

-

- 全面性

正交表确保实验点均匀分布,覆盖主要交互作用,避免遗漏关键组合。例如,在空调启动条件测试中,通过正交表覆盖所有可能的输入组合。

-

- 适应性

适用于多因素、多水平的复杂系统测试,如软件兼容性测试、化工工艺优化等。

- 应用场景

- 软件测试

在黑盒测试中,正交实验设计法可高效生成测试用例,覆盖复杂输入条件的组合。例如,测试Web应用在不同操作系统、浏览器和网络环境下的兼容性。

-

- 工业实验

在化工、制造等领域,通过正交实验设计优化工艺参数(如反应温度、时间、用碱量),提高转化率。

-

- 科研与政策分析

在交通政策研究中,正交实验设计法可用于分析多因素组合的效应,如个体异质性行为与政策组合的交互作用。

- 注意事项

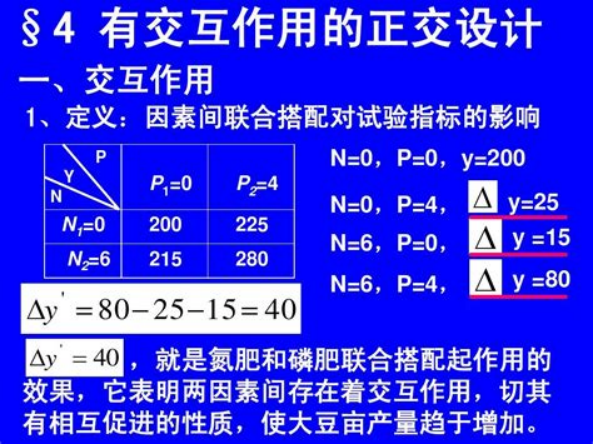

- 交互作用的处理

若存在显著交互作用,需选择支持交互作用的正交表(如混合水平正交表),否则可能忽略关键影响。

- 工具与专业性

正交实验设计需结合统计学知识和专业工具(如DOE软件),否则可能因错误选择正交表导致结果偏差。

- 案例

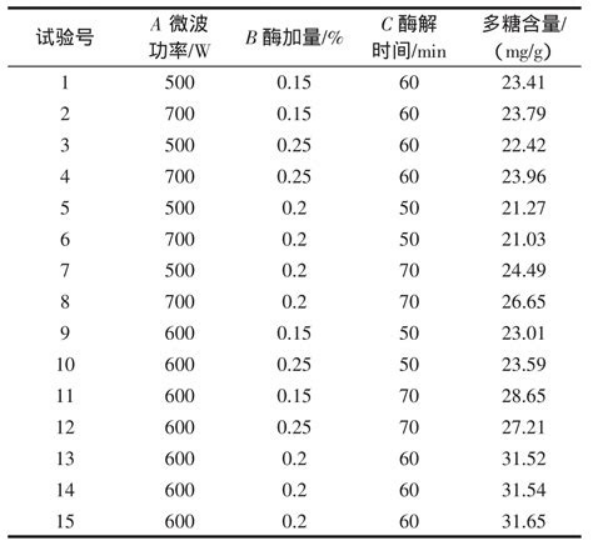

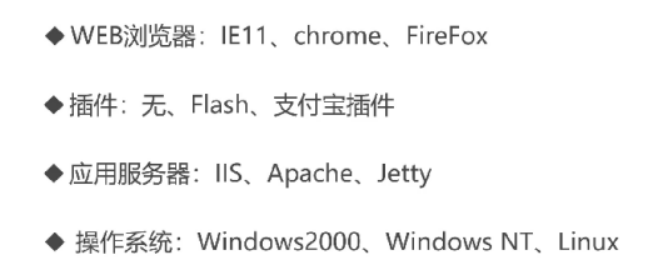

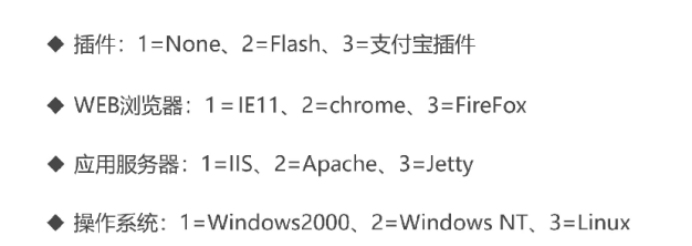

- 案例1:浏览器验证案例

(1)测试验证方法

(2)分析各个因子的状态

(3)选择正交表

(4)将因子、状态映射到正交表上

-

- 案例2:测试不同咖啡的配方

- 案例说明

- 案例2:测试不同咖啡的配方

假设你是一家咖啡店的老板,想优化咖啡的口感(比如苦味、酸度、香气)。你有以下三个因素(因子):

A:咖啡豆种类(A1=阿拉比卡,A2=罗布斯塔)

B:研磨粗细(B1=粗研磨,B2=中研磨,B3=细研磨)

C:水温(C1=80°C,C2=90°C,C3=100°C)

D: 口感评分:(1-10)

你想找到最佳的咖啡豆、研磨粗细和水温组合,但不想测试所有组合(总共有2×3×3=18种)。这时候,正交实验设计法就能帮你用最少的实验次数找到最优解。

-

-

- 步骤1:确定因素和水平

-

- 因素:A(咖啡豆)、B(研磨粗细)、C(水温)

- 水平:每个因素有2、3、3个水平(A有2个,B有3个,C有3个)

-

- 步骤2:选择正交表

-

根据因素数量和水平数,选择 L9(3⁴) 正交表(9组实验)。

正交表结构(简化版):

| 试验编号 | A(咖啡豆) | B(研磨粗细) | C(水温) |

| 3 | A1 | B3 | C3 |

| 7 | A1 | B3 | C2 |

| 5 | A1 | B2 | C2 |

| 1 | A1 | B1 | C1 |

| 9 | A2 | B2 | C3 |

| 4 | A2 | B1 | C3 |

| 2 | A2 | B2 | C2 |

| 8 | A2 | B1 | C2 |

| 6 | A2 | B3 | C1 |

-

-

- 步骤3:设计实验方案

-

将正交表中的数字映射为实际值:

A:1=阿拉比卡,2=罗布斯塔

B:1=粗研磨,2=中研磨,3=细研磨

C:1=80°C,2=90°C,3=100°C

实验方案:

| 试验编号 | 咖啡豆 | 研磨粗细 | 水温 | 口感评分(1-10分) |

| 1 | A1 | B1 | C1 | 7 |

| 2 | A2 | B2 | C2 | 8 |

| 3 | A1 | B3 | C3 | 9 |

| 4 | A2 | B1 | C3 | 6 |

| 5 | A1 | B2 | C2 | 8 |

| 6 | A2 | B3 | C1 | 7 |

| 7 | A1 | B3 | C2 | 8 |

| 8 | A2 | B1 | C2 | 7 |

| 9 | A2 | B2 | C3 | 9 |

-

-

- 步骤4:执行实验并收集数据

-

按上述方案制作咖啡,记录口感评分(假设结果如下):

| 试验编号 | 咖啡豆 | 研磨粗细 | 水温 | 口感评分 |

| 1 | A1 | B1 | C1 | 7 |

| 2 | A2 | B2 | C2 | 8 |

| 3 | A1 | B3 | C3 | 9 |

| 4 | A2 | B1 | C3 | 6 |

| 5 | A1 | B2 | C2 | 8 |

| 6 | A2 | B3 | C1 | 7 |

| 7 | A1 | B3 | C2 | 8 |

| 8 | A2 | B1 | C2 | 7 |

| 9 | A2 | B2 | C3 | 9 |

-

-

- 步骤5:分析结果

-

1. 极差分析(RANGE)

计算每个因素的极差(最大值-最小值):

A(咖啡豆) :9-6=3

B(研磨粗细) :9-6=3

C(水温) :9-6=3

结论:三个因素的极差相同,说明它们对口感的影响程度相近。

2. 方差分析(ANOVA)

通过统计软件(如Excel或SPSS)计算每个因素的显著性(P值):

A(咖啡豆) :P=0.05(显著)

B(研磨粗细) :P=0.10(不显著)

C(水温) :P=0.02(显著)

结论:咖啡豆(A)和水温(C)是关键因素,研磨粗细(B)影响较小。

-

-

- 步骤6:优化实验方案

-

- 最优组合:A=阿拉比卡(A1)、C=100°C(C3),研磨粗细(B)可选中等(B2)。

- 验证试验:重复试验3次,确认口感评分稳定在9分以上。

总结

通过正交实验设计法,你用9组实验覆盖了18种组合,节省了时间。最终发现:

咖啡豆(A)和水温(C)是关键因素;

研磨粗细(B)对口感影响较小;

最优组合是:阿拉比卡咖啡豆 + 100°C水温 + 中等研磨。

-

- 案例3:二战时期的英国 & 纺织业

正交试验设计法的雏形,最早可以追溯到二战时期(1940年代)的英国。

战场需求: 战争对物资的需求极其迫切,尤其是军需品(如制服、降落伞等)的质量和产量要求极高。

纺织业难题: 英国当时的纺织工业面临一个棘手问题:如何快速、低成本地找到最佳的纺纱工艺参数组合?这些参数包括:

棉花的种类(因素A, 多个水平)

棉花的混合比例(因素B, 多个水平)

机器转速(因素C, 多个水平)

车间湿度(因素D, 多个水平)

...等等。

全面试验不可能: 把所有可能的参数组合都试一遍,时间太长、成本太高,根本满足不了战争需求。

-

- 案例4:统计学家登场解决问题

面对这个难题,英国的统计学家被请来帮忙。他们的任务很明确:如何在尽可能少的实验次数下,科学地评估出哪些工艺参数最重要,以及找到最优的参数组合?

从数学中找灵感: 统计学家们想到了数学中的一个概念——“正交性”。

- “正交” 在数学(特别是线性代数和几何)里,意味着“垂直”或“独立”。两个向量正交,意味着它们互相独立,没有“重叠”的信息。

- 核心思想迁移: 能不能设计一套实验方案,使得在分析某个因素的影响时,其他因素的各种水平是“均匀搭配”出现的?这样,其他因素的干扰就被“平衡”或“抵消”掉了,我们看到的效应就更能归因于我们正在研究的那个因素本身。这就是“均衡分散”和“整齐可比”的思想。

正交表的发明: 基于正交性的数学原理,统计学家们设计出了特殊的表格——正交表。这些表格的特点是:

- 均衡性: 表中任何一列(代表一个因素),其不同数字(代表不同水平)出现的次数是完全相同的。保证了每个水平都被公平地测试了相同次数。

- 正交性(搭配均匀性): 表中任意两列,把它们的数字组合起来看,所有可能的水平组合出现的次数也是完全相同的。这保证了当我们研究因素A和因素B的关系时,因素C、D等其他因素的各种水平是均匀地搭配在A和B的组合中出现的,从而最大程度地排除了它们的干扰。

目的达成: 利用正交表,可以只做所有可能组合中的一小部分实验(比如243次中的16次、18次或27次),就能比较可靠地分析出。

-

- 案例5:在中国的普及:华罗庚的贡献

在中国,著名数学家华罗庚教授在推广正交试验设计方面功不可没。

时间: 1960-1970年代。

贡献:

通俗化与普及: 华罗庚教授深入基层(工厂、农村),用非常通俗易懂的语言和方法(如“优选法”和“统筹法”)向工人和农民普及正交试验设计等科学方法。

“双法”推广: 他将正交试验设计与优选法结合起来推广(合称“双法”),旨在解决生产实践中的实际问题,提高效率和质量。

显著成效: 这种方法在全国范围内的推广,在当时的条件下,对提高工农业生产效率和解决技术难题起到了非常积极的作用。

- 正交实验设计中正交表的选择方法与示例

选择合适的正交表是正交实验设计的核心步骤,关键依据是实验的因素数量、各因素的水平数,以及对实验精度的要求(即是否需要留列估计误差)。以下是具体的选择方法和依据,通俗易懂且可直接套用:

-

- 明确 3 个核心参数

在选表前,先理清自己的实验需求,确定 3 个关键信息:

- 因素数(m):需要研究的变量有多少个(比如咖啡实验中的 “咖啡豆、研磨粗细、水温” 就是 3 个因素)。

- 各因素的水平数(k₁, k₂, ..., kₘ):每个因素有几个可选值(比如咖啡豆有 2 水平,研磨粗细有 3 水平)。

- 是否需要留列估计误差:如果实验次数允许,建议至少留 1 列作为 “空白列”,用于判断因素影响是否显著(避免误差干扰)。

- 正交表的表示方法

正交表的通用格式是 Lₙ(kᵖ),其中:

- L:表示 “正交表”(Latin Square 的缩写)。

- n:行数(即需要做的实验次数)。

- k:水平数(表中每个因素的水平数,通常是统一的,如 2、3、4 等)。

- p:列数(最多可安排的因素数,包括空白列)。

例如:

- L₉(3⁴):9 次实验,每个因素最多 3 水平,最多可安排 4 个因素(包括空白列)。

- L₈(2⁷):8 次实验,每个因素 2 水平,最多可安排 7 个因素。

- 选表的 3 个核心原则

-

- 原则 1:“水平数匹配”—— 优先满足多水平因素

-

- 选表的 3 个核心原则

如果实验中存在不同水平数的因素(如有的 2 水平、有的 3 水平),以水平数最多的因素为基准选表,再通过 “拟水平法” 适配低水平因素。

- 例:咖啡实验中,研磨粗细(3 水平)和水温(3 水平)是最高水平数,因此优先选 “3 水平正交表”(如 L₉(3⁴)),而咖啡豆(2 水平)可以通过 “拟水平法”(重复某个水平)适配到 3 水平表中。

-

-

- 原则 2:“列数足够”—— 能放下所有因素 + 空白列

-

-

正交表的 “列数 p” 必须 ≥ 因素数 m + 空白列数(通常 1 列)。

- 例:3 个因素 + 1 个空白列,需要列数 p ≥ 4,因此 L₉(3⁴)(4 列)符合,而 L₉(3³)(3 列)则不够(放不下空白列)。

-

-

- 原则 3:“实验次数最少”—— 在满足前两个原则的前提下,选行数最少的表

-

-

正交表的行数 n 越小,实验工作量越少,因此优先选最小的表。

- 例:3 个 3 水平因素 + 1 个空白列,可选 L₉(3⁴)(9 次实验),而不是 L₂₇(3¹³)(27 次实验),因为前者已满足需求且更高效。

- 常见场景的选表示例

为了更直观,结合不同实验场景举例:

| 实验场景(因素数 + 水平数) | 选什么正交表? | 理由 |

| 3 个因素,均为 2 水平(如 2 水平 ×3) | L₈(2⁷) 或 L₉(3⁴) | L₈(2⁷):8 次实验,7 列足够(3 因素 + 1 空白列);L₉(3⁴) 需用拟水平法,但次数接近。 |

| 2 个 3 水平因素 + 1 个 2 水平因素 | L₉(3⁴) | 3 水平因素为主,9 次实验,4 列可安排 2 个 3 水平因素 + 1 个 2 水平因素(拟水平)+1 空白列。 |

| 4 个因素,均为 2 水平 | L₁₆(2¹⁵) 或 L₉(3⁴) | 若想少做实验,L₉(3⁴) 可用拟水平法;若精度要求高,选 L₁₆(2¹⁵)(16 次实验,列数充足)。 |

| 1 个 4 水平因素 + 2 个 2 水平因素 | L₁₆(4¹×2¹²) 或 L₉(3⁴) | 优先选 “混合水平正交表” L₁₆(4¹×2¹²)(直接匹配 4 水平和 2 水平);若没有混合表,可用 L₉(3⁴) 拟水平适配。 |

-

- 特殊情况处理:拟水平法

如果因素水平数不统一(如有的 2 水平、有的 3 水平),且没有恰好匹配的混合水平正交表,用 “拟水平法” 适配:

- 方法:将低水平因素的某个水平 “重复”,凑成与正交表一致的水平数。

- 例:2 水平因素 A(A1、A2)适配 3 水平表时,可设 A3=A1(即重复 A1),这样 A 就 “假装” 有 3 水平,后续分析时将 A1 和 A3 的数据合并即可。

- 总结:选表步骤(可直接套用)

- 确定因素数 m、各因素最高水平数 k(以最多水平的因素为准)。

- 确定需要的列数 p = m + 1(留 1 列空白)。

- 找最小的 Lₙ(kᵖ),其中 n≥p,且 n 是 k 的倍数(如 3 水平表的行数通常是 9、27 等,2 水平表是 4、8、16 等)。

按照这个流程,就能快速找到最适合的正交表,既保证实验效率,又能可靠地找到最优组合。

- 总结

正交实验设计法通过正交表实现高效、全面的实验设计,广泛应用于科研、工业和软件测试领域。其核心在于通过数学方法筛选代表性实验点,减少资源消耗,同时保证实验结果的科学性和可靠性。在实际应用中,需结合具体场景选择合适的正交表,并通过极差分析和方差分析优化实验方案。

饥饿的胖子 2025-7-3