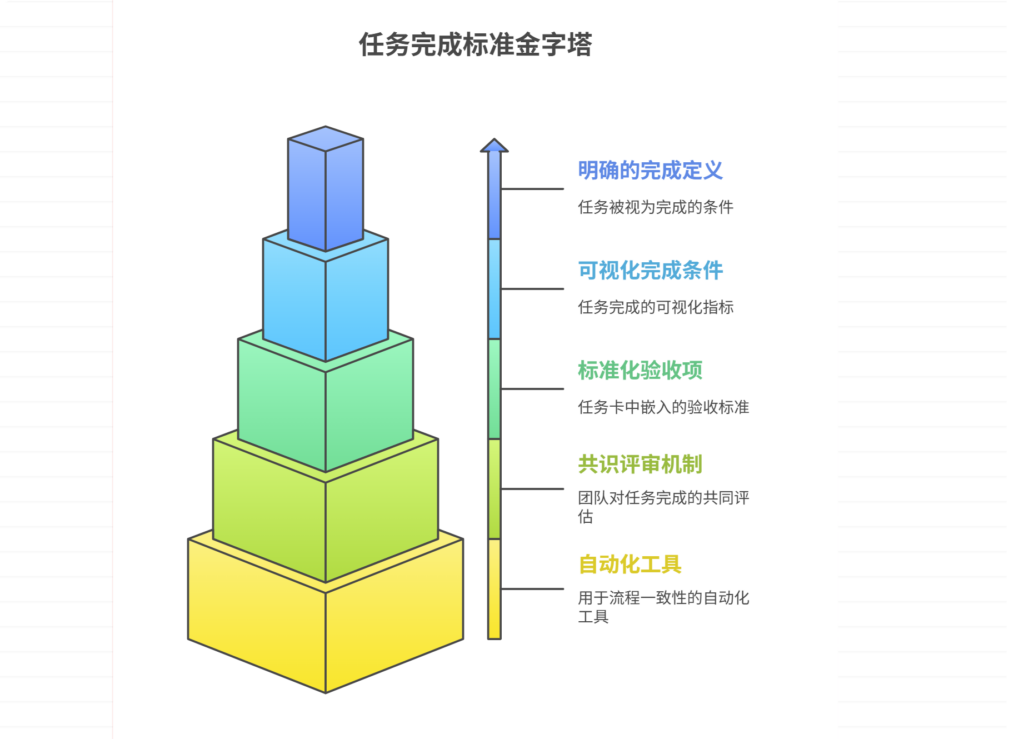

看板如何体现任务完成标准

看板体现任务完成标准的关键在于:设立明确的“完成定义”、配置可视化完成条件、在任务卡中嵌入标准化验收项、引导团队共识评审机制、结合自动化工具推动流程一致性。其中,设立明确的“完成定义”是最核心的一步。这一标准明确了任务被视为“已完成”所需满足的所有条件,如代码通过审查、文档齐全、客户验收通过等,能够有效防止“任务看似完成、实则不合格”的现象,为整个团队建立起统一的任务交付预期。

一、设立明确的“完成定义”(Definition of Done)

“完成定义”(Definition of Done,简称DoD)是敏捷实践中对“任务完成”所做的标准化定义。这一标准帮助团队成员理解任务的最终交付目标,确保交付质量。

例如,一个开发任务的DoD可能包括:代码通过单元测试、功能通过QA验证、文档编写完毕并上传至知识库等。通过将这些标准嵌入看板,每当任务进入“完成”列,系统会提示是否满足所有条件,有效防止“假完成”。

在团队协作过程中,建议定期讨论并更新DoD,使其随团队能力与业务变化持续演进。推荐参考 Scrum.org 的DoD最佳实践。

二、配置可视化完成条件

看板工具(如 Worktile或 PingCode)允许用户在任务卡上可视化添加核对清单(Checklist)、完成状态图标等,用于标识任务完成前必须满足的各项条件。

例如,Trello允许在卡片上添加“设计确认”、“代码评审完成”、“文档上传”三个核对项,团队成员需逐项打勾,确保每一项被完整处理。

这种方式不仅提升透明度,也促进团队成员之间的互相监督,使所有人都能清楚当前任务的完成进度与剩余工作。

三、在任务卡中嵌入标准化验收项

除了整体性的DoD标准,每个任务卡本身也应包含具体的验收标准(Acceptance Criteria)。这些标准由任务创建者设定,通常包括功能要求、用户交互方式、性能指标等,确保交付成果满足预期。

例如,一个新注册功能的任务卡应明确写明:“用户在30秒内未完成注册流程,系统应提示并保留输入内容。”只有在满足这些细节性要求时,任务才可进入“完成”状态。

标准化的验收标准对于提升交付质量具有决定性作用,尤其在多项目并行或远程协作环境下,能避免“理解偏差”引发的重复返工。

四、引导团队共识评审机制

看板不仅仅是管理工具,也是沟通协作的平台。为了体现“完成标准”,团队应设立共识评审机制——如每日站会时检视“完成”列任务是否真实达到预期标准。

通过集体评审,团队可统一对完成标准的理解,增强执行一致性。例如,任务完成后需由QA或项目负责人进行验收确认,确认无误后方可归档或关闭。

这种机制能够在实践中不断完善标准,建立起一种“以标准衡量交付”的工作文化。

五、结合自动化工具推动流程一致性

现代看板工具提供大量自动化功能,用以在任务变更状态时自动检测是否符合完成标准。例如,在Jira中可配置规则:若Checklist未全部完成,则禁止任务移动至“Done”。

此外,还可设置“自动验收测试结果”或“部署状态”的接口连通,实现真正的数据驱动标准验证。这种自动化处理机制极大提升了流程的客观性与一致性。

六、任务完成标准的培训与文档化

仅靠工具设置无法替代团队的统一认知,因此,组织定期的培训与知识文档维护也是保障任务完成标准贯彻的重要手段。

团队应设有“完成标准文档”,并作为新成员入职培训的重要内容。此外,也可借助PingCode知识库、Notion或Confluence等工具,持续更新这些知识资料。

通过不断的培训与文化灌输,“完成标准”逐渐从制度演变为一种习惯性工作方式。

七、结合绩效管理追踪任务完成质量

任务完成不仅是流程问题,更关系到个人与团队绩效。在看板体系中,应将“任务完成质量”纳入绩效考核的一部分。

例如,可以评估成员完成任务前是否符合所有DoD条款、是否满足验收标准、是否出现返工等,以此衡量工作质量,鼓励标准化执行。

通过这种方式,激励机制能与完成标准形成正向闭环,增强其在团队中的地位与执行力。

八、结合客户反馈与持续改进机制

对于面向客户的任务,最终的完成标准还应结合客户满意度与反馈结果。如客户未确认验收、出现问题反馈,即便任务在看板中标记为“完成”,也应被重新激活处理。

建立这种“反馈回流机制”可使看板体系具备自纠能力,持续提升标准的贴合度与实践价值,是高级流程治理的重要体现。

常见问答

Q1:完成定义和验收标准有什么区别?

完成定义是针对所有任务的通用标准,而验收标准是为某一具体任务设定的个性化完成要求,两者互为补充。

Q2:是否所有任务都需要详细的完成标准?

建议对关键任务、客户相关任务、复杂跨职能任务设立明确标准,一些低风险事务性任务可采用简化流程。

Q3:如何推动团队持续执行完成标准?

应通过培训、流程自动化、共识评审与绩效挂钩等机制,将完成标准嵌入团队日常流程,并持续优化。