建筑项目如何管理多方协作风险

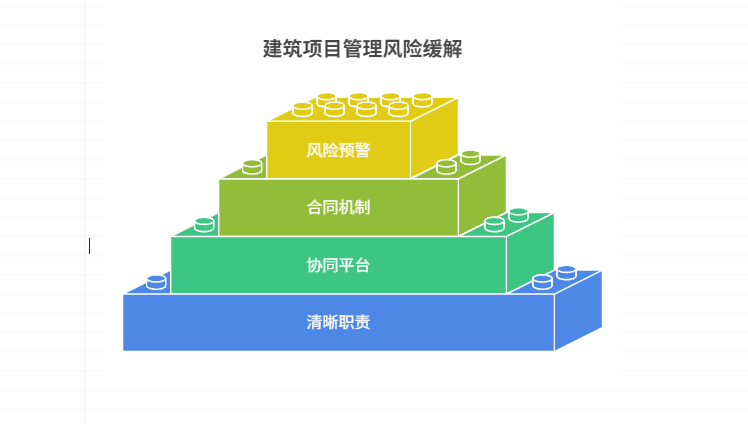

建筑项目管理多方协作风险的关键在于建立清晰职责分工、使用协同管理平台、强化合同机制、建立风险预警机制。 其中,建立清晰职责分工尤为关键。项目初期,项目业主、设计方、施工单位、监理公司等多方需共同确认责任清单,避免在项目推进中因职责重叠或推诿导致冲突与延误。比如在实际项目中,若未明确施工图变更由谁主导审批,就可能导致设计方与施工方因理解偏差产生冲突,严重影响进度与质量。

一、明确多方职责与信息流路径

建筑项目牵涉众多参与方,包括业主、总包单位、分包方、设计院、监理、造价师、政府部门等,每一方在建设周期中扮演着特定角色。

为了防止沟通混乱、职责重叠或遗漏,项目启动阶段应制定详细的项目职责矩阵(RACI表),明确每一方在各个阶段(设计、采购、施工、验收等)中的责任、审批权限及沟通通道。建议采用可视化流程图及合同附件形式,将其嵌入项目合同体系,以便执行与追责。

信息流管理同样关键。采用统一的数据平台(如Worktile),实现文件、进度、设计图纸的实时共享与留痕记录,确保多方在信息上“对齐”,减少误解。

二、强化合同管理与法律边界划分

合同是约束各方行为的核心文件。在实际工程中,协作风险的根源往往来自合同条款不清、边界不明或变更处理机制缺失。

建筑项目应制定分阶段、分工种的合同文件,并设置专门的合同变更流程(如设计变更单、工程量签证等)。每一次变更都必须在系统中形成记录,并明确影响方、执行方与最终确认人,避免出现“口头约定”与“事后否认”问题。

同时,应在合同中明确索赔机制与延误责任认定标准,如参考FIDIC合同条件,建立清晰的违约责任体系,提高合同执行力。

三、使用协同管理工具与技术平台

数字化管理平台能极大降低多方协作中的风险。推荐使用如Procore、Autodesk BIM 360、广联达智慧工地平台等具备任务协同、文档共享、进度管理、质量检查功能的工具。

例如,通过BIM技术实现施工图、施工计划和采购数据的集中管理,可避免施工方因图纸版本不一致产生返工。再如,利用移动端APP记录现场问题,便于项目经理与设计方、监理及时联动解决。

数字化工具还能形成历史数据沉淀,对风险点进行归因分析与模式预测,是推动建筑项目“从经验管理走向数据决策”的关键一步。

四、建立高效的风险识别与预警机制

建筑项目因周期长、参与方多,潜在风险种类丰富,需设立动态的风险识别体系。推荐从六大维度识别风险:技术、进度、资金、环境、合同、人员。

每一风险点需指定责任人,设置监控指标和响应预案。比如进度风险可设立“关键路径计划延误超3天即预警”机制;技术风险则通过审图会与技术交底资料同步推进。

建议引入项目风险管理软件(如Risk Register工具),将风险图谱化、量化,并定期组织项目管理层“风险对账会”,以实现跨方联动响应。

五、推动高频沟通与常态化协同机制

良好的沟通机制是避免协作冲突的保障。建筑项目需设立“多层级、多频次”的沟通机制,包括:日班前会、周进度会、月度汇报会、专项技术协调会等。

每类会议应有明确议题范围、参会角色和纪要责任人,杜绝信息“断层”与“盲传”。此外,项目协作平台应具备任务追踪和留言系统,避免因“微信沟通”导致的问题缺乏记录与证据。

通过项目初期的“沟通机制地图”建设,确保所有角色在正确的时间点上沟通正确的内容,是规避协作风险的基础保障。

六、加强项目全过程质量与绩效协同

质量问题往往是协作失败的集中表现,如设计不落实现场、施工质量返修、监理验收不规范等问题频发。应将质量管理职责清晰分配至多方,并设置交叉审核机制。

例如设计方需提交“施工可视化交底模型”,施工方需提供“材料质检与隐蔽验收记录”,监理则按节点输出“质量巡检报告”。每一环节责任需量化,并与绩效评价绑定,提高协作的闭环能力。

此外,可引入IPD(集成项目交付)模式,将多方协作方绑定在同一成果目标之下,避免“只对己方目标负责”的局部最优行为。

常见问答

1、什么是建筑项目中最常见的协作风险?

最常见的是职责模糊导致的工作交叉或遗漏、图纸不一致导致的返工、进度延误引发的交叉指责,以及合同边界不清导致的责任争议。

2、BIM技术在多方协作中如何体现价值?

BIM可在设计、施工、运维全周期中实现图纸、数据与模型协同,为各方提供统一的信息源,减少沟通误差与施工返工。

3、多方协作时如何应对突发变更?

应按“变更流程图”执行:设计提出—评审确认—合同修订—预算调整—执行对接,确保每一变更都有痕迹、有责任、有审批。

通过系统化的管理机制与科技手段支持,建筑项目可以有效防控多方协作带来的复杂风险,保障项目的顺利高效交付。