工业级FPGA正在推进太空AI的基础设施建设

5月14日,随着太空计算卫星星座当天在酒泉卫星发射中心取得成功,由杭州之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的“三体计算星座”,千星规模的太空计算基础设施,正式进入组网阶段。

该设施将通过在轨实时处理数据,解决传统卫星数据处理效率瓶颈问题,推动人工智能在太空的应用与发展。

无责引用朋友圈的说法,工业级FPGA已置身其中。虽然已非新鲜事,但与网络上远观的感受不同,就在身边发生,仍然颇受震撼。

作为空间飞行器的关键使能技术,加之对数据、图像、算法以原地原位方式,进行近数据源加速处理,正是其强项,完美契合“天数天算”的端侧应用场景。

之所以没有采用宇航级FPGA,原因估计也很简单,芯片价格及综合成本!

既要高性能,也要低成本,商业航天大量涌现的这些“既要又要”的新需求,可能也是其与不计成本保可靠性的传统航天,两者最大不同之处。

按照复旦微《高可靠集成电路产品及应用解决方案(2024【第一版】)》的说法,其对标国外竞品的90nm芯片JFM4VSX55RH,是千万门SRAM型抗辐照FPGA产品,功能上兼容Xilinx XQR4VSX55产品,辐照性能大大增强。

“是国内最强,业界领先的一款抗辐照FPGA产品,可广泛满足航天应用需求。”

但对于“NTN卫星通信网络”等低轨卫星通信市场,很难成为多快好省的“主流”选择。

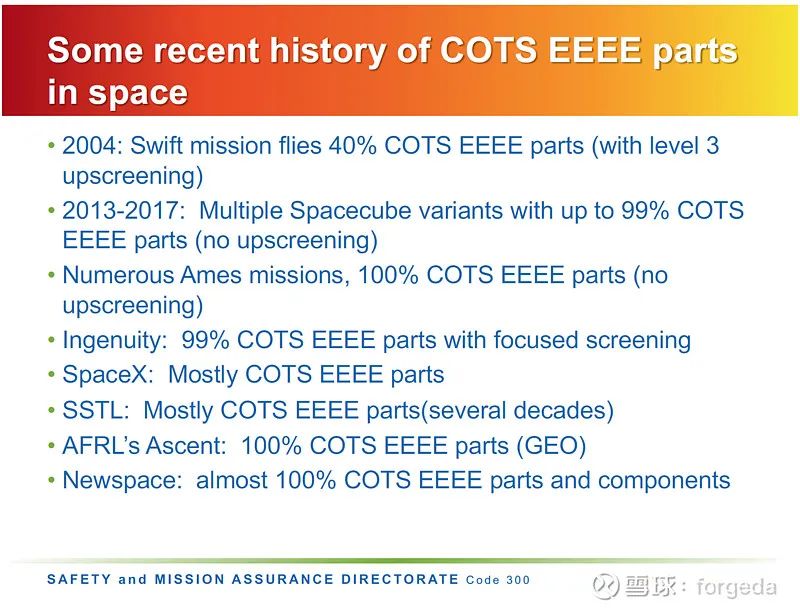

再者包括车规级、工业级、消费级在内的COTS器件,今非昔比,已经成为新型航天Newspace的主流选择,FPGA芯片自然也不会例外。

从聚焦筛选(Screening)进展到拿来即用(Use an it)

毕竟商业航天追求的可是低批快三要素,低成本、批量化和快速生产部署。

能用便宜的就绝不会用贵的,可谓是

“Their Price go High, Our Price go Low”

政治素人、工程巨子的马斯克,无疑是这方面的集大成者,旗下从运输工具,到Starlink星链、Starshield星盾中使用的FPGA。

虽然动辄几十亿的SpaceX火箭说炸就炸,经常放烟花,但对芯片