视频编解码学习二之颜色科学

整理自:色彩学_百度百科,光与颜色——现代颜色科学的前世今生 - 什么都搞的小黄 - 博客园

色彩学(color science)研究色彩产生、接受及其应用规律的科学。因形、色为物象与美术形象的两大要素,故色彩学为美术理论的首要的、基本的课题。它以光学为基础,并涉及心理物理学、生理学、心理学、美学与艺术理论等学科。色彩应用史上,装饰功能先于再现功能而出现。色彩学的研究在19世纪才开始,它以光学的发展为基础,牛顿的日光—棱镜折射实验和开普勒奠定的近代实验光学为色彩学提供了科学依据,而心理物理学解决了视觉机制对光的反映问题。

色彩学是指建立在二十世纪表色体系和定量的色彩调和理论上的一套色彩理论,是重要的基础科学之一。其理论奠立者是德国化学家W·奥斯特瓦尔德(1855~1932)和美国画家A·H·孟塞尔(1855~1918)。色彩学是研究色彩产生、接受及其应用规律的科学。它与透视学、艺术解剖学一起成为美术的基础理论。由于形与色是物象与美术形象的两个基本外貌要素,因此,色彩学的研究及应用便成为美术理论首要的、基本的课题。作为色彩学研究基础的主要是光学,其次涉及心理物理学、生理学、心理学、美学与艺术理论等多门学科。因此它的产生与发展有赖于这些学科(尤其是光学)的长足进展,而色彩学研究的成果又为这些学科提供材料,推动它们的深入。

色彩的错视与幻觉 当外界物体的视觉刺激作用停止以后,在眼睛视网膜上的影像感觉并不会立刻消失,这种视觉现象叫做视觉后像。视觉后像的发生,是由于神经兴奋所留下的痕迹作用,也称为视觉残像。如果眼睛连续视觉两个景物,即先看一个后再看另一个时,视觉产生相继对比,因此又称为连续对比。视觉后像有两种:当视觉神经兴奋尚未达到高峰,由于视觉惯性作用残留的后像叫正后像;由于视觉神经兴奋过度而产生疲劳并诱导出相反的结果叫负后像。无论是正后像还是负后像均是发生在眼睛视觉过程中的感觉,都不是客观存在的真实景像。

正后像

电视机、日光灯的灯光实际上都是闪动的,因为它闪动的频率很高,大约100次/秒上,由于正后像作用,我们的眼睛并没有观察到。电影技术也是利用这个原理发明的,在电影胶卷上,当一连串个别动作以16图形/秒以上的速度移动的时候,人们在银幕上感觉到的是连续的动作。现代动画片制作根据以上原理,把动作分解绘制成个别动作,再把个别动作续起来放映,即复原成连续的动作。

负后像

正后像是神经正在兴奋而尚未完成时引起的,负后像则是经兴奋疲劳过度所引起的,因此它的反映与正后像相反。例如:当你长时间(两分钟以上)的凝视一个红色方块后,再把目光迅速转移到一张灰白纸上时,将会出现一个青色方块。这种现象在生理学上可解释为:含红色素的视锥细胞,长时间的兴奋引起疲劳,相应的感觉灵敏度也因此而降低,当视线转移到白纸上时,就相当于白光中减去红光,出现青光,所以引起青色觉。明度对比也会产生负后像。

色彩与光学

色彩从根本上说是光的一种表现形式。光一般指能引起视觉的电磁波,即所谓“可见光”,它的频率范围约在红光的300太赫兹到紫光的750太赫兹之间。在这个范围内,不同频率的光可以引起人眼不同的颜色感觉,因此,不同的光源便有不同的颜色;而受光体则根据对光的吸收和反射能力呈现千差万别的颜色。由色彩的这个光学本质引发出色彩学这部分内容的一系列问题:颜色的分类(彩色与非色两大类)、特性(色相、纯度、明度)、混合(光色混合,即加色混合;色光三原色,即红、绿、蓝;混合的三定律,即补色律、中间色律、代替律)等。孟赛尔综合了前人在这方面的研究成果,建立了“孟氏颜色系统”。

色彩感知的视觉器官

──眼睛对色彩的接受过程

色彩学的这个部分涉及生理学、感知心理学,并且大量运用心理物理学的方法来研究。人眼主要由棒体和锥体感受器对光发生视觉反应,一般认为,颜色视觉是由锥体感受器作中介的,锥体感受器主要集中于视网膜的中央区,它含有光敏色素,在接受光的刺激后,形成神经兴奋,传达到大脑皮质中的视觉中枢而产生颜色视觉。由这个基本过程出发,色彩学还研究接受过程即颜色视觉中的对比(色相、明度的同时对比与连续对比),常性、辨色能力(也包括色盲、色弱等)等问题。关于颜色的视觉机制及过程的具体研究,20世纪以前主要有“三色说”和“四色说”,现代生理学与心理学的研究分别支持了这两种学说,并试图以“阶段说”的假说来统一二者。此外,为了对颜色特征进行量的分析,20世纪产生了以研究颜色标定和测量的色度学,它在理论上和应用上都具有十分重要的意义。

色彩学与感知个体的关系

色彩会因不同观者、不同条件而有不同的感受,因此引发出色感(冷暖感、胀缩感、距离感、重量感、兴奋感等,由此可将色彩划为积极的与消极的两种倾向)、对色彩的好恶(包括对单色或复色、不同色调的好恶)、色彩的意义(象征性、表情性等)、色听现象(即联觉)等问题。简言之,这部分主要研究在特定条件下色彩与观者的感受、情感的关系。它以个性心理学的研究为基础。

在生活与艺术中的应用

首先,它要研究物象的色彩(光源色、固有色与环境色)、色彩透视、色彩材料(历史、分类、性能、调配规律等),进而讨论色彩的具体应用

历史发展

尽管人类的色彩应用已有几千年的历史,但独立意义上的科学的色彩学研究却晚于透视学、艺术解剖学而到近代才开始,这是因为色彩学的研究须以光学的产生和发展为基础。文艺复兴时代的画家为了取得自然主义的表现效果,曾经研究过光学问题,注意到了色彩透视问题。直到17世纪60年代,牛顿通过有名的“日光-棱镜折射实验”得出白光是由不同颜色(红橙黄绿青蓝紫)光线混合而成的结论之后,颜色的本质才逐渐得到正确的解释,由开普勒奠定的近代实验光学为色彩学的产生提供了科学基础。

感知心理学的研究为解决色彩视觉问题,心理物理学的方法为解决视觉机制对光的反映的问题,都提供了重要的前提条件。而视觉艺术所提出的色彩问题,尤其是印象派出现之后遇到的外光描绘、色彩并置对比、互补色等问题,促使理论家、艺术家运用科学方法探讨色彩产生、接受及应用的规律。到19世纪下半叶,色彩学研究的专门著作开始出现,如薛夫鲁尔的《色彩和谐与对比的原则》(1854)、贝佐尔德的《色彩理论》(1876)等。进入20世纪,色彩学更在现代光学、心理物理学、神经生理学、艺术心理学等基础上获得了长足进展。而色彩学的发展又促进了视觉艺术从19世纪向20世纪多元化时代的转变。

人眼接收色彩的方法:加法混色

人们见到的颜色,如苹果红色,其实都是在一定条件下才出现的色彩。这些条件,主要可归纳为三项,就是光线、物体反射和眼睛。光和色是并存的,没有光,就没有颜色,可以说,色彩就是物体反射光线到人们眼内产生的知觉。很早以前科学家已经发现光的色彩强弱变化,是可以通过数据来描述,这种数据叫频率。人们能见到的光的频率,范围在300至750太赫兹之间(波长在380nm~780nm之间),随着频率由低到高,出现的色彩是由红到紫。不同频率的光所反射的强度是不同的,因此,测量物体所反射的频率分布,便可以确定该物体是什么颜色,例如一个物体在红光频率有较多的反射,则该物体倾向红色,如果在绿光频率有较多的反射,则该物体便倾向绿色。通过测量物体反射光量的方法,科学家可以很精确地推定两件物体的颜色是否相同。 测量光量反射的方法固然很精确,但不好用,因为眼睛并非以频率来认知颜色。人类眼睛的网膜内分布着两种细胞,杆状细胞和椎状细胞,这些细胞对光线作出反应,便形成色彩的知觉。杆状细胞是一种灵敏度很高的接收系统,能够分别极微小的亮度差别,协助人们辨识物体的层次,但是却不能分辨颜色。椎状细胞较不灵敏,但是有分辨颜色的能力。所以在亮度很弱的情况下,物体看起来都是灰灰白白,因为椎状细胞在这时已不能发挥作用,只有杆状细胞在工作。

椎状细胞对光量的反应不是一样的。当一束光线射到眼睛网膜上,椎状细胞灵敏度最大的值分别位于频率为红色、绿色及蓝色的三个区域。即是说,眼睛只需以不同强度和比例的红绿蓝三色组合起来,便能产生任何色彩的知觉,因而红绿蓝可说是人眼的三基色。利用三基色色光的相加叠合,人们基本上能够模拟自然界中出现的各种色彩,这就是著名的光学三色原理。以这种方法产生色彩亦叫做加法混色。屏幕显像和摄影就是这种混色方法的具体应用。(疑问:能不能模拟三维物体?)

印刷四色:减法呈色

印刷的呈色原理和加法混色不同。印刷是以一些微细的网点,把透明的油墨按一定规律分布于纸上来呈现色彩。网点分布较多的部分色彩较浓,分布较少的地方色彩便淡。透明油墨的选择也不是随意的,而是根据最能够吸收红绿蓝三色光的份量来决定。因此,洋红(magenta)、青(Cyan)和黄(Yellow)便成为印刷的三基色。原因是洋红吸收大部分的绿,青吸收大部分的红,黄吸收大部分的蓝。洋红与绿,青与红,黄与蓝这样的组合称作互补关系,或叫补色关系。印在纸上的网点,如果不与其他网点接触,则见到的颜色便是印刷三基色。倘若其中两个基色网点重叠在一起,例如青与黄,由于黄墨吸收了光线中的蓝,青吸收了光线中的红,只有光线中的绿反射到眼内,因此人们便会见到绿色。如果三色网点全部重叠在一起,由于所有光均被吸收,人们便见到黑色。印刷就是采用这种色光递减的方法来产生万千色彩,因此亦叫减法呈色。喷墨打印、热升华打印和水彩绘画等都是这个原理的具体应用。 理论上,同等份量的洋红、青及黄印在一起,能产生灰黑色的,可是由于油墨生产未臻完美,青墨的纯度不及洋红的纯度,这样做出来的灰色总是偏红的。为了弥补油墨工艺的不足,于是便引入黑墨来加强灰色的效果,使印刷品能表现较佳的层次感,这就是人们如今印刷采用四色的原因。在这个基础上,有人甚至以黑墨完全替代同等的洋红、青、黄墨出现的地方,这种技术,分色上称为非彩色结构(GCR),早期的FreeHand软件,把RGB图像转换为CMYK,就是利用这种技术。以专色油墨替换色彩不够理想的地方,除了应用于灰色上,亦可应用于其他颜色。Pantone的HexChome就是向这个方向出发,在传统四色之外加入专绿及专橙,以加强印刷中绿色及橙色不够理想的部分。

光与光源

光源是发光的物体,一般分为自然光源和人造光源,它们都是由单色光组成的复色光,不同的是组成成分的差异,即所谓的光谱分布,下图是一些常见光源的光谱分布:

光度学的概念是定量测定光的明亮程度的,由光度学得到的规格化的明亮度量称为光度量,光度量都是用对应的辐射量乘上光视效能得到,包括了光能量Q、光通量Φ、发光强度I、照度E、光出射度M、亮度L等。其中发光强度是国际单位制中的7个基本单位之一,单位是坎德拉(cd)。1979年10月第十六届国际计量大会将坎德拉定义为:给定一个频率为540.0154×1012 Hz的单色辐射光源(黄绿色可见光),该辐射源在某个方向的辐射强度为1/683瓦特每球面度,则该辐射源在该方向的发光强度为1坎德拉。

物体——颜色的载体

自然界中物体之所以能够呈现不同的颜色其根本原因就在于物体对光具有选择吸收和反射的性质,也就是说物体本身的光谱特性是物体呈现不同颜色的主要原因。一般来说,透明物体的颜色取决于其透射光的光谱,而非透明物体的颜色取决于其反射光谱。根据材料的不同光谱特性,可以分为反射材料、弱透射材料和强透射材料等,在成像领域很多材料都利用不同物体的这些光谱特性来作各种用途。此外,除了反射、透射和吸收外,被吸收的一部分光还会发生散射或者荧光现象。散射现象指的是光被吸收后又以相同的波长发射出去,但传播方向不在统一,而荧光现象指的是荧光材料将吸收的光在更长的波长上以二次发射的形式发射出去,而且发射的光是漫射的。

人眼与相机——颜色的感知器

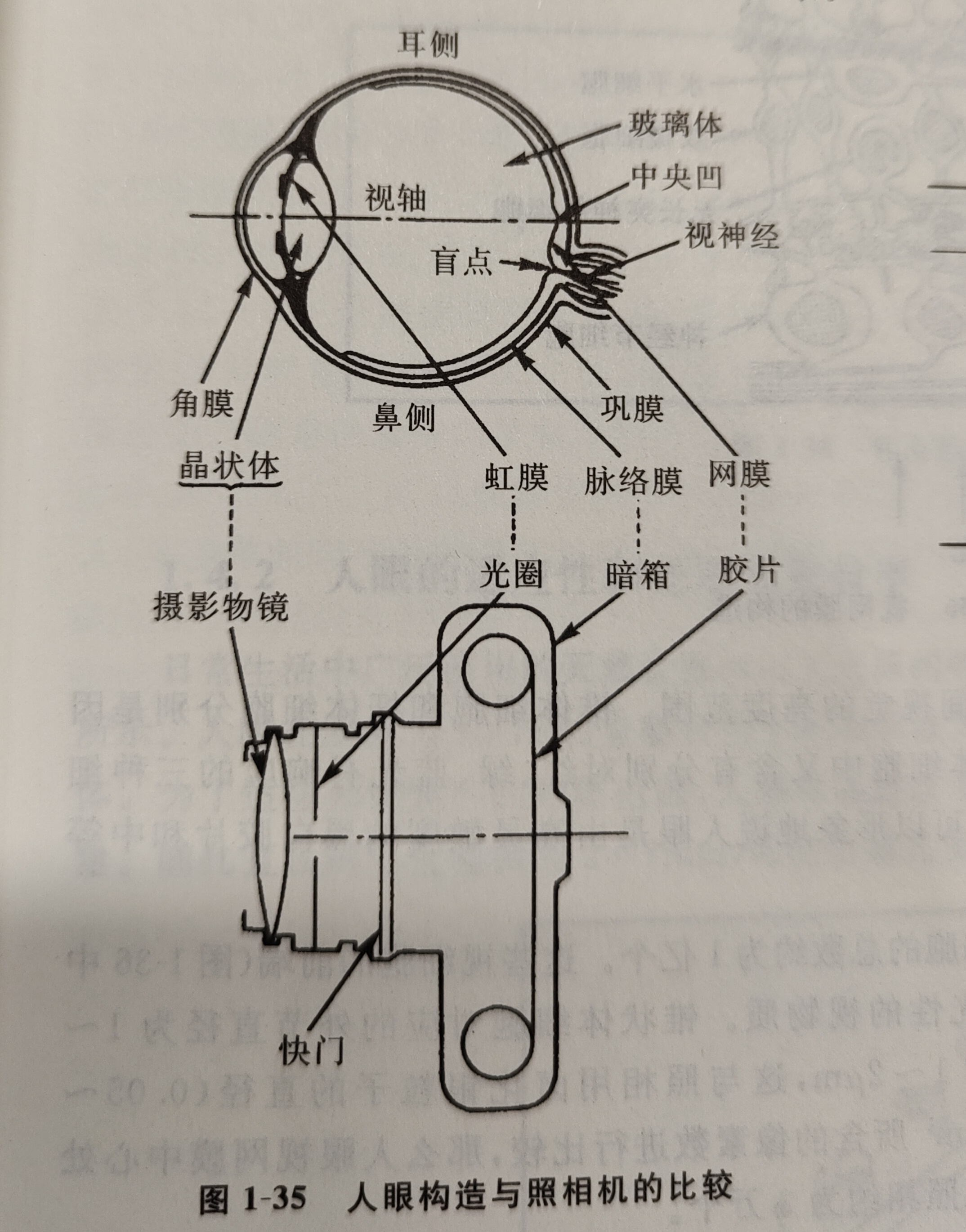

人眼和相机(准确说应该是CCD和CMOS传感器)作为光的感知器,直接对不同波长的光产生刺激值,下面左图展示了人眼和相机的结构比较。

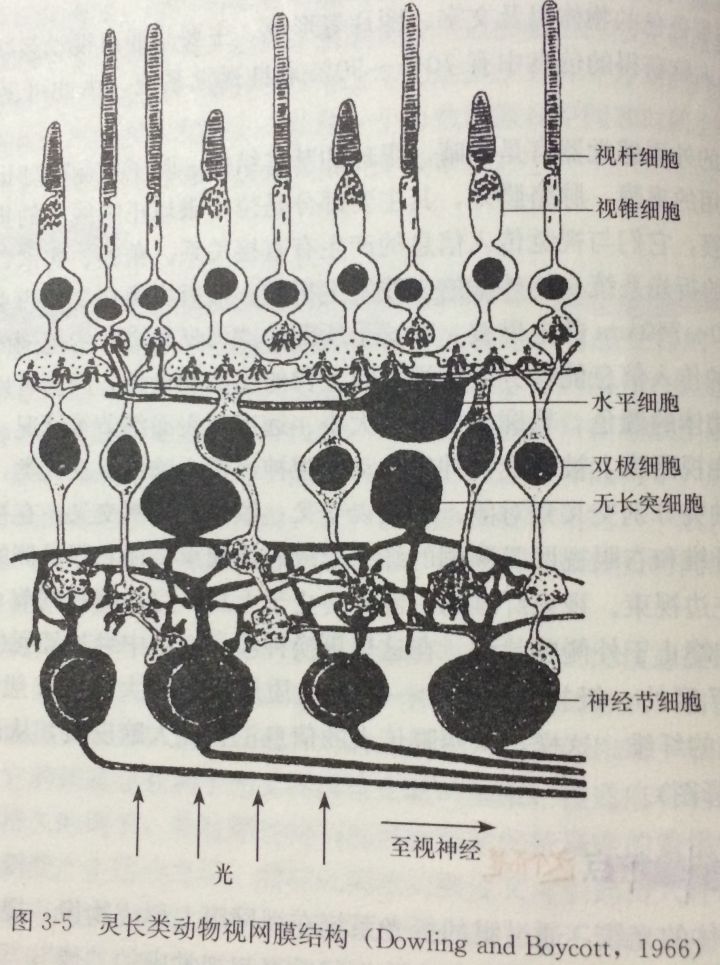

射入人眼的光在相当于照相胶片的视网膜(retina)上产生光化学反应,由此产生的视神经脉冲传至大脑形成视觉。网膜覆盖了眼球内表面的2/3,为一厚度约0.3mm的透明膜,具有由数种细胞组成的复杂内部构造,如上右图所示。入射光沿图下部箭头方向射入,到达具有感光性能的视细胞。视细胞层的侧是视神经层,它由水平细胞、双极细胞、无长突神经细胞、神经节细胞等组成,由视神经层处理来自视细胞的信号。因此,入射光是通过透明的视神经层后才到达视细胞层的。

具有感光性能的视细胞相当于照相胶片上具有感光性能的卤化银(AgCl、AgBr、Agl)微粒。视细胞包括锥体细胞(cone)和杆体细胞(rod)两种视觉感光细胞,它们所含的感光物质不同,所以执行的视觉功能也不同。锥体细胞的感光灵敏度低,在亮度为约5~10cd/m以上的光亮条件下起作用,能够分辨颜色和物体的细节,称为键体视觉或明视觉(photopic vision);杆体细胞只能在亮度为约0.001~0.005cd/m以下的黑暗条件下起作用,其感光灵敏度高,但仅能感知明暗,不能分辨颜色和物体的细节,称为杆体视觉或暗视觉(scotopic vision)。如果亮度介于明视觉与暗视觉所对应的亮度水平之间,视网膜中的锥体细胞和杆体细胞将同时起作用,称为中间视觉或介视觉(mesopic vision)。由于其受到视场内可见物体的大小和位置等诸多因素影响,所以仍难于准确限定中间视觉的亮度范围。锥体细胞和杆体细胞分别是因其

形状为圆状和棒状而命名的。在锥体细胞中又含有分别对红、绿、蓝光有响应的三种细胞,其数量之比大约为32:16:1。因此,可以形象地说人眼是由高灵敏度的黑白胶片和中等灵敏度的彩色胶片所组成的。

锥体细胞的总数约为700万个,杆体细胞的总数约为1亿个。这些视细胞的前端(图1-36中打水平横线的部分)称为外节,它含有感光性的视物质。锥状体细胞对应的外节直径为1~5μm,而杆状体细胞对应的外节其直径为1~2m,这与照相用卤化银粒子的直径(0.05~3pm)大体相同。如对各种成像器件每1mm?所含的像素数进行比较,那么人眼视网膜中心处约为6万个,电子照相机约为2万个,彩色照相约为3万个。

网膜上视细胞的分布也有一定规律,其中维体细胞集中在视轴近旁(中央凹)。中央凹是直径约为1.5mm的极小区域,这里锥体细胞的分布非常密集,约有10万~15万个,分辨能力最高;与此相反,杆体细胞在视轴近旁数量极少,而广泛分布在此区以外的部分。由于杆体细胞在暗视觉条件下起作用,所以用斜视眺望夜里的星星时会感到更明亮就是这个道理。

此外,人眼在暗环境和亮环境下对光谱的感知也是不同的(杆体细胞表现最为明显),这部分的内容可自行查阅人眼的明视觉和暗视觉相关知识

颜色视觉——现代颜色科学研究的历程

1、颜色视觉机理

人的视觉系统感受颜色的机理问题自古以来就是人们致力研究的目标,不同的学者提出了许多不同的假设,其中最具代表性和说服力的主要是杨-亥姆霍兹(Young–Helmholtz)的三色学说和赫林(Hering)的对抗色学说。

三色学说(trichromatic theory)是在1802年由Young首次提出,并于1894年由Helmholtz进行了定量发展形成。该学说的主要论点是认为在视网膜上存在能感受红、绿、蓝色的光接收器(锥体细胞),一切颜色特性都由这些锥体细胞的响应量的比例来表示。例如,按照该学说的观点,黄色是由红色和绿色光接收器同时响应而产生的。在三色学说中的光接收器只有三种,较少且功能比较单一,因而易于理解,它们的光谱灵敏度如图1-43所示。三色学说的实验基础便是由红、绿、蓝三原色可以混合出几乎所有颜色的混色规律,它不是从理论推导出来的学说。但是,彩色电视、照相、印刷等都是基于三色学说研制出来的,而且其颜色的再现性能得到充分的满足,因此三色学说被认为是很现实且有说服力的学说。

对抗色学说(opponent-color theory)是1878年由Hering基于这样的现象而提出的,即有带黄的红色而无带绿的红色,因而认为绿和红是一对对抗色;同理,黄和蓝、白和黑也分别是对抗色。该学说的主要观点认为在视网膜上存在响应红-绿、黄-蓝、白-黑等对抗颜色的三种光接收器,所有的颜色特性都由这些光接收器的响应量的比例来表示。图1-44为所推测的对抗色光接收器的光谱灵敏度曲线,其值的正负并无特殊含义,仅表示红色与绿色、黄色与蓝色分别是对抗色。在对抗色学说中认为有红、绿、黄、蓝四种颜色,因此也称为四色学说。

实际上,经过科学家的实验验证,人类对颜色的感知机理是同时存在以上两种机制的,即:视网膜上的锥体细胞中确实如三色学说描述的那样,存在着红绿蓝三色响应,但其产生的电信号还会通过含有水平细胞、双极细胞和无长突神经细胞的邻接层进行着如对抗色学说的信号处理过程,最终将信号传给大脑。这种将上述两种学说结合的视觉模型称为阶段学说。如图所示,该视觉模型分为两个阶段,第一阶段是杆体细胞对亮度的响应和锥体细胞对红(R)、绿(G)、蓝(B)的颜色响应;第二阶段是在神经兴奋由锥体细胞向视觉中枢的传导过程中,锥体响应R和G输出的一部分合成为黄色(Y)信号,然后进行各信号的减法运算,形成两种对抗色响应(R-G)和(Y-B),同时锥体响应R、G、B输出的适当组合产生明视觉亮度响应V(a),它与由杆体响应直接形成的暗视觉亮度响应V(a)组合成另一种对抗色响应(W-K)。可见,阶段学说将两种古老的对立学说统一了起来,比较满意地说明了颜色视觉的现象。当然,对颜色视觉机理的探索远没有结束,仍然有很多新的现象被发现。

2、颜色的表示与感知特性

定量地表示颜色称为颜色表征或者表色(color specification),所表示的数值称为颜色表征值或表色值(color specification values),而为了表征颜色而采用的一系列规定和定义所形成的体系称为颜色系统(color system)。

颜色系统有色序系统(color order system)和混色系统(color mixing system)之分,色序系统基于如色卡等标准物体的颜色外貌的评价,所以也称为色貌系统(color appearance system),而混色系统则是以通过光的混色(color mixing)达到与某一颜色相匹配所需要的色光混合量为基础,两者的比较如表1-8所示。

色序系统中颜色的外貌是基于心理的(psychological)印象,是主观的感觉,称为颜色感知(color perception)。把作为对象的颜色称为感知色(perceived color),一般包含表面质感、距离感、周围状况等感知因素。根据对象的不同,感知色又可以分为物体色、光源色、孔径色等。物体色(object color)是属于物体本身并为人们感知的颜色,如反射光的表面色(surface color)和透射光的透过色(transmitted color)等;光源色(light-source color)是光源发出的光的颜色;孔径色(aperture color)包括如通过小的孔径看蓝色天空时看到的颜色以及未知发光物体所显示的颜色等。

在色序系统中,采用颜色的三种特征属性即明度、色调、彩度来对各种颜色进行顺序分类。明度(lightness)是人眼对物体的明暗感觉,光源色的亮度越高则其明度越高,物体色的反射比或透射比越高则其明度越高;色调(hue)是彩色彼此相互区分的特性,包括红、黄、绿、蓝、紫等,它们分别对应于不同波长的单色光,所以光源色的色调取决于其光辐射的光谱组成,而物体色的色调则由照明光源的光谱组成和物体本身的光谱(反射或透射)特性决定;彩度(chroma)表示颜色的鲜艳程度,可见光谱中各种单色光的彩度最高,所以物体色的反射或透射光谱带越窄则其彩度就越高。因此,在色序系统中采用与其三属性相对应的一系列数值来表示颜色,并称之为色貌值(color appearance values)。在这种颜色系统中,最典型的代表是采用色卡的孟塞尔(Munsell)颜色系统。

在混色系统中,把从感知色中除去物体特有的感觉因素后得到的颜色作为对象,因而这对于感觉来说是最单纯的,称之为颜色感觉(color sensation)。孔径色也可以说是颜色感觉,其他的感知色在一定的观察条件下也能得到颜色感觉。例如,使眼睛对小孔径调焦并看彩色纸时的感知就是颜色感觉。从孔径色等来的光进入人眼并产生颜色感觉,把这样的光称为颜色刺激(color stimulus)。前面已经提到,任意的颜色刺激都可以用等于三种锥体细胞伪电店量的三种色光的混合与其匹配,所以可以用这三种色光的混合量来表示该颜色洞刺激。因此,基于颜色刺激这一性质的混色系统也称为三色系统(trichromatic system),并把这三种色光的混合量称为三刺激值(tristimulus values),对应该颜色刺激的光谱分布称为颜色刺激函数(colorstimulus function)。三刺激值是由色刺激函数这种物理量和人眼的心理上的光谱响应之组合而得出的,所以是一种心理物理(psychophysical)量。通常将表示颜色刺激特性的三刺激值的三个数值称为色度值(colorimetric values),并把用色度值表示的颜色刺激称为心理物理色(psychophysical color)。色度值便是混色系统的表色值。

最后,再介绍几个基本概念:

色适性与颜色恒常性:

人眼有亮适应和暗适应等视觉现象,而对于颜色也同样存在颜色适应的现象,此时视网膜灵敏度的变化取决于光所含彩色量的多少而不是由照明水平的变化所引起的。例如,当从一间充满阳光的房间进入一间由丝白炽灯照明的房间时,被观察的物体在灯光下的色貌要受到白炽灯的浅橘黄色的色泽影响。几分钟以后当眼睛的灵敏度逐渐适应灯光时,物体的感知色貌将显得与日光照明下非常相似,当然仍会有所差别。当照明条件发生变化时,虽然感知色貌总会有些差别,但是视觉系统有一种尽量使感知色的差别趋于最小的倾向,这种现象称为色觉恒常性或颜色恒常性。

在CIE标准光源C和A照明下,白色和中性灰色表面呈现出几乎完全的颜色恒常特性。在日常生活中,颜色恒常现象随处可见。在一天中,尽管中午时分的照度比日出和日落时大几百倍,同时日光的光谱分布也会发生较大的变化,但是人们看到的自然界中红花永远是红的,绿草始终是绿的。虽然白天阳光照射下的煤块反射出来的光量的绝对值比夜晚的白雪反射出来的光量还大,但白雪永远是白色而煤块始终是黑色的。颜色恒常性是一个复杂的问题,其内在机理至今没有得到全面的解释。个人认为研究人类色彩恒常性的机理将会对影像技术中的白平衡有很大帮助。

记忆色与喜好色:

当提到天空、草地、苹果时,人们自然会想到蓝色、绿色和红色,这就是记忆色。这些都是人们熟悉的物体在日光下的颜色,它们就像一系列参考色样留存在人的头脑中,形成一种相对固定的参照标准。一般来说,记忆色倾向于纯度增加,并且其他相关色彩属性的量值也都会增加。例如,对蓝天的记忆色会显得有些发青,同时其色纯度要高于实际的天空颜色。

记忆色通常会令人更愉快,所以在摄影和绘画中往往偏爱于这种被再现的颜色。同时,记忆色还会影响人们的颜色感知,如将一张黄纸上的香蕉图像剪下来后会觉得它和由同一纸上与该图像不相邻部分剪下来的纸的颜色不相匹配。这是由于对香蕉的记忆色影响了对图像的颜色感知,但是对于纸上其他部分的颜色感知却没有影响,因而产生了不匹配的感觉。

每个人的审美情趣都不相同,其中就包括对颜色的喜好也因人而异。有人认为人们喜爱的是饱和色而不是非饱和色,而另一些人却持相反的观点;还有人曾得出结论说,人们最喜欢的颜色是位于光谱两个极端的颜色即红色和蓝色,而黄色受到的欢迎程度就小一些。事实上,决定颜色喜好的因素很复杂,所以要想对这些观察作出公正的评价或结论是困难的。

相同的颜色对不同的国家、不同的民族会产生不同的情感。如白色的服装、花朵在西方国家象征着爱情的美好与纯洁,因此结婚时常穿白色礼服;可是在东方国家的传统中,白色往往出现在办丧事的场合,它象征着心理上的虚无和失落。从色光的加法混合规律来说,不同颜色的光谱混合起来可以合成白光,而这正是象征着生活的丰富多彩;但当人们注目于无色彩的白色时,又会联想到冷漠与终结。所以,白色既呈现了圆满的状态,又暗示着虚无的情结。然而,随着国家的开放和经济的发展,西方的白色观念已经逐渐在国内特别是年轻人中得到了认同和传播。可见,对颜色的喜好或厌恶不是固定不变的,而会随着社会环境和文化氛围的改变而转移和发展。个人的喜好色还与其人生经历和个性有关联。例如,毕加索在他的绘画生涯中曾经历过“蓝色时期”和“玫瑰色时期”,这与他生活环境和性情的改变有着密切的关系。在1901—1904年毕加索生活贫困,所以他的绘画以冷色调蓝色为主,表现了饥饿与寒冷;此后随着毕加索生N.境况的改善其绘画的主题从盲人、老人和乞丐转向舞蹈演员、女性美和马戏小丑等,同时他画中也常使用以暖色调为主的粉红色。

记忆色和喜好色将有助于影像从业人员更好地将相片的色彩展示给消费者,甚至可以根据用户的喜好自行生成对应的风格,类似现在的滤镜功能。

色觉异常:

世界上90%以上的男性和99%以上的女性都具有正常的颜色视觉,但仍有两亿人由于其色觉存在缺陷而不能正确辨认和区分颜色,被称为色觉异常或色盲。

色觉异常者不能完整或正确地分辨可见光谱花围内的颜色,也不能正确匹配还原出各种不同的颜色,由于人与人之间的色觉感受无法彼此交流,所以色觉异常很难在日常生活中被发现,一般需要进行色觉检查在才能判定出包觉的异常,色觉异常者中,男性的比例约为女性的7~10倍,欧美国家人口的色盲发生率大大高于东方人,而非洲人的色盲发生率极低。