数据智能开发之六 AI原生架构

本文提出了一种基于大模型(LLM)的端云协同车联网业务架构(LLM4V2X),旨在彻底变革传统的、烟囱式的车联网应用开发模式。该架构以“大模型作为业务大脑”为核心范式,通过统一的感知、决策与生成能力,无缝集成车辆故障预测、智能维保、残值评估、零部件健康预测及车主健康提醒等核心业务。方案重点阐述了基于Agent的业务编排、多模态数据融合、以及“快慢系统”协同的技术路径,并提供了从数据准备、模型选型到系统部署的完整实践框架,为车企实现数据驱动的业务闭环与用户体验升级提供蓝图。

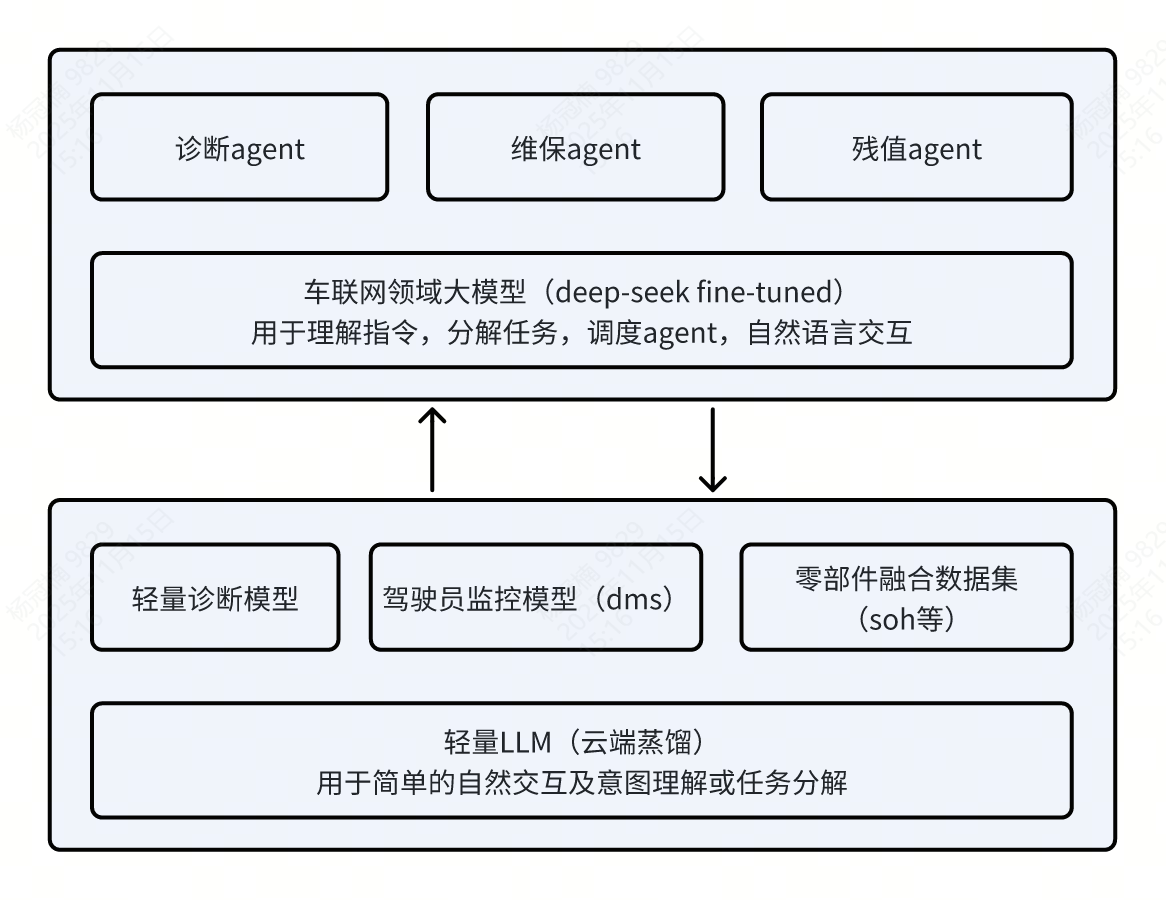

核心架构:LLM-Agent驱动的“车联网业务大脑”

传统的车联网业务每个功能都是一个独立的数据管道和模型孤岛。本方案的核心是构建一个中心化的LLM-Agent调度平台,作为所有业务的总控中心。

架构说明:

云端(慢系统):

车联网领域大模型:基于通用大模型(如LLaMA、ChatGLM),使用海量车辆手册、维修案例、市场报告、健康知识进行领域微调(Fine-tuning),使其具备车联网领域的专业知识。

专业化Agent群:每个Agent都是一个功能模块,封装了特定的工具和知识。

诊断Agent:调用故障知识图谱和预测模型API。

维保Agent:访问维修流程库、配件库存和预约系统。

残值Agent:集成历史交易数据、市场趋势模型。

健康Agent:连接车主健康档案和生理数据模型。

车端(快系统):

边缘轻量LLM:处理实时交互,理解用户语音指令,并执行简单的本地查询(如“检查胎压”),在断网时保持基础能力。

轻量模型与传感器:负责实时数据采集和初步分析,如异常检测、DMS疲劳识别。

工作流:用户通过语音或App提出问题(如“我的车最近油耗有点高,怎么回事?”),请求被发送至云端大模型。大模型理解意图后,调度诊断Agent和零部件健康Agent进行分析,最终生成一段自然语言的、可执行的报告和建议。

核心业务的技术实现路径

2.1 车辆故障预测与智能维保

数据融合:融合CAN总线数据(转速、温度、压力)、传感器数据(振动、音频)、历史维修记录、同款车型群数据。

模型策略:

云端:使用时序预测模型(如LSTM、Transformer)进行故障码发生概率预测。大模型的作用是解释预测结果,将“轴承振动幅度超阈值”翻译为“您的车辆右前轮轴承可能存在磨损风险,建议在下次保养时检查,否则可能导致异响和安全风险”。

Agent行动:维保Agent根据预测结果,自动生成维修建议清单,并调用API查询附近4S店的配件库存和工时,主动推送预约提醒。

价值:变被动维修为预测性维护,降低抛锚风险,提升客户满意度。

2.2 残值预测

数据融合:车辆配置、里程、历史事故记录、维修保养记录、同品牌/车型的市场供需数据、宏观经济指标。

模型策略:

云端:使用梯度提升树(如XGBoost、LightGBM)或融合模型进行精准估价。大模型的作用是提供残值解读和市场洞察,例如:“您的车辆残值低于市场均价15%,主要原因是有一条非4S店维修记录。建议提供完整保养报告以提升买家信任度。”

价值:为车主置换、金融机构贷款、二手车交易提供透明、可信的估值依据。

2.3 零部件健康预测

数据融合:针对关键部件(如电池、轮胎、刹车片)的专用传感器数据(电池内阻、胎纹深度、刹车片厚度)。

模型策略:

车端:运行轻量级回归或分类模型,实时监测部件健康度。

云端:大模型关联多个部件状态,提供综合建议。例如:“根据当前驾驶习惯,您的轮胎磨损速度较快,预计剩余寿命1.2万公里。同时,前轮定位参数略有偏差,建议一同检修,否则会影响新轮胎寿命。”

价值:实现部件级生命周期管理,优化更换周期,节约成本。

2.4 车主健康提醒

数据融合:DMS(驾驶员监测系统)数据(眨眼频率、打哈欠)、车身数据(急刹车、不规则转向)、可穿戴设备数据(心率、睡眠)、日历信息。

模型策略:

车端:实时分析DMS数据,即时触发疲劳警报。

云端:大模型融合多模态数据,提供个性化健康洞察。例如:“监测到您近期夜间驾驶频繁且心率偏高,结合日历信息,您下周有重要会议。建议调整行程,注意休息。现在为您播放舒缓音乐?”

价值:将车从交通工具升级为主动关怀的移动健康空间,增强品牌情感连接。

关键技术挑战与解决方案

数据安全与隐私:

方案:采用联邦学习在本地训练模型参数,仅上传参数更新;对敏感信息(如人脸、GPS)在车端进行脱敏处理;严格遵守数据合规标准。

实时性与可靠性:

方案:采用“端云协同”架构。关键安全告警(如疲劳驾驶)由车端模型毫秒级响应。复杂分析和报告生成由云端处理,通过5G/V2X低延时网络传输。

领域知识注入:

方案:采用检索增强生成(RAG) 技术。为云端大模型连接一个实时更新的车联网知识库(维修手册、技术公告),确保其回答的准确性和时效性,避免“幻觉”。

成本控制:

方案:对车端模型进行量化、剪枝和蒸馏,使其能在高通8295等座舱芯片上高效运行。云端采用模型即服务(MaaS)模式,按需调用,优化计算资源。

实施路线图建议

第一阶段:MVP验证

目标:实现“车辆故障预测”单一场景。

行动:搭建基础数据平台,训练时序预测模型,基于开源大模型构建简单的诊断Agent,在少量试验车上进行POC。

第二阶段:平台化建设

目标:构建完整的LLM4V2X平台,接入残值预测和零部件健康预测。

行动:完成领域大模型的微调,开发多个专业Agent,建立车端轻量LLM的部署能力。

第三阶段:生态化运营

目标:接入第三方服务(保险、维修、二手车交易),实现商业闭环。

行动:开放API,构建开发者生态,持续优化用户体验,探索新的盈利模式。

最后

本文提出的基于大模型的端云协同车联网解决方案,通过将LLM作为“业务大脑”,利用Agent技术对传统烟囱式应用进行重构,实现了从“功能堆砌”到“智能服务”的范式转变。该架构不仅统一了故障预测、维保、残值评估等核心业务流,更通过自然交互和主动服务,极大地提升了用户体验与商业价值。随着芯片算力的提升和模型技术的进步,这一架构将成为智能汽车时代不可或缺的神经中枢。