发电机组和负荷模型

隐极机,凸极机

好的,这是同步电机的两种基本结构类型,它们在转子设计、应用场景和数学模型上有着根本的区别。

核心区别总结

| 特性 | 隐极机 | 凸极机 |

|---|---|---|

| 转子结构 | 转子为圆柱形,气隙均匀 | 转子有突出的磁极,气隙不均匀 |

| 机械强度 | 高,适用于高速旋转 | 较低,适用于中低速旋转 |

| 应用场景 | 汽轮发电机(火电、核电) | 水轮发电机(水电) |

| 同步电抗 | 直轴同步电抗 Xd 等于 交轴同步电抗 XqXq | 直轴同步电抗 Xd 大于 交轴同步电抗 Xq |

| 数学模型 | 简单, | 复杂,电磁功率公式包含附加的磁阻功率项 |

| 代表类型 | 涡轮发电机 | 水轮发电机、多数同步电动机 |

详细解释

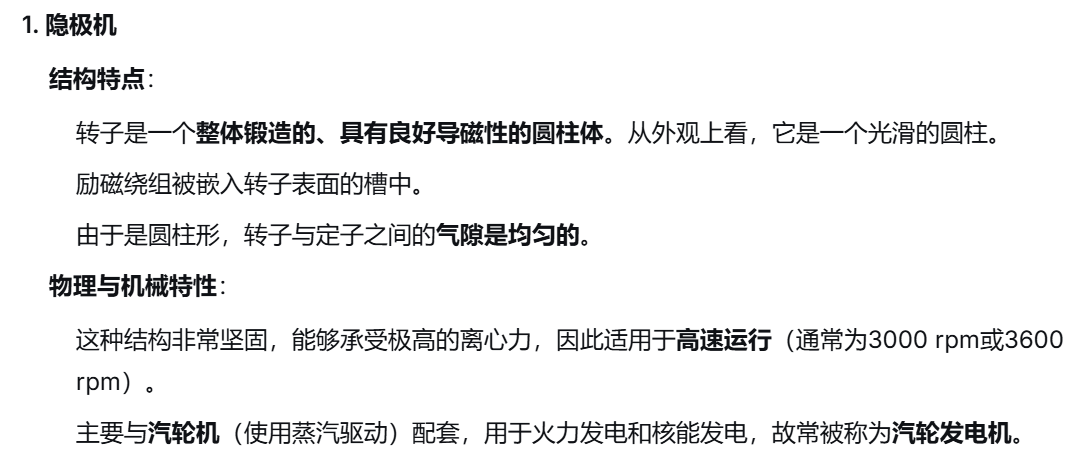

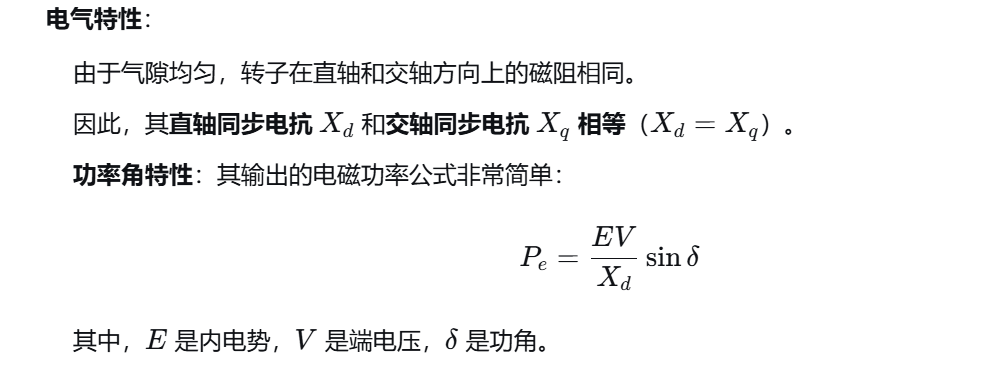

1. 隐极机

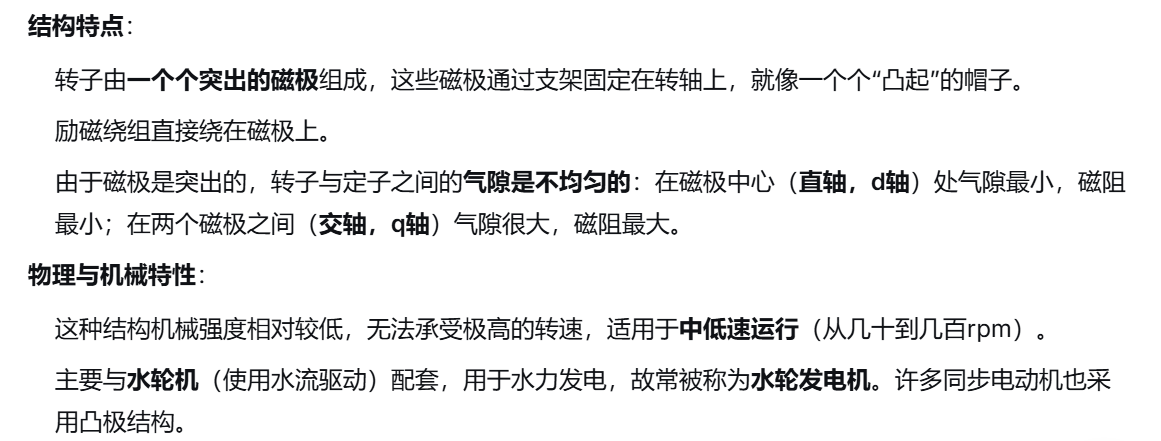

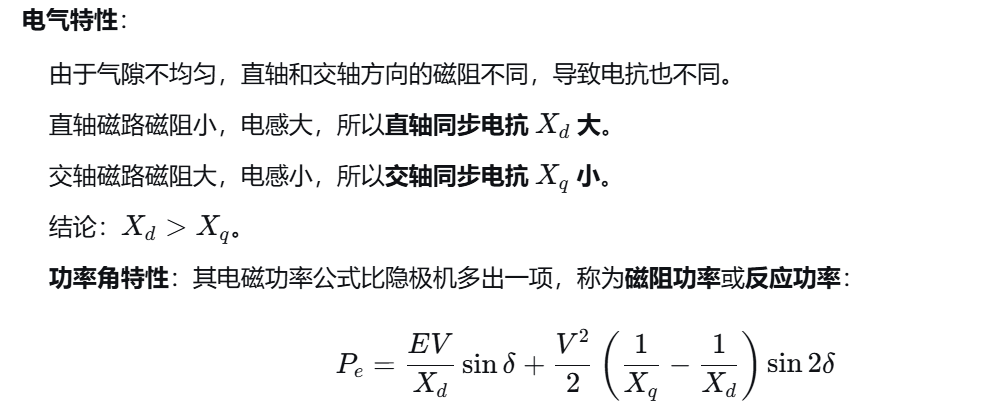

2. 凸极机

一个生动的比喻

隐极机:像一个光滑的、实心的钢制滚筒。它在高速旋转时非常稳定,但无论怎么放,其磁路特性都是一样的。

凸极机:像一个带有多个凸起磁铁的轮子。它转得不能太快,否则凸起部分可能会飞出去。而且,沿着磁铁方向(d轴)和垂直于磁铁方向(q轴)的磁力线路径完全不同,导致了不同的磁特性。

工程意义

理解这种区别至关重要,因为它影响着:

稳定性分析:凸极机的磁阻功率项提供了额外的同步转矩,有助于提高稳定性。

电机设计:根据原动机(汽轮机 vs. 水轮机)的速度和功率要求,决定采用哪种结构。

控制系统建模:在电力系统仿真中,必须使用正确的模型才能准确预测发电机行为。

定子和转子

好的,定子和转子是构成所有电动机和发电机的两个最核心、最基本的部件。它们的名字直接揭示了各自的功能。

核心定义

定子:电机的静止不动 的部分。

转子:电机的旋转 的部分。

简单比喻:想象一个台式电风扇。

定子 = 风扇的外壳和支架(固定不动)。

转子 = 风扇的叶轮和驱动它的内部机构(高速旋转)。

定子

位置与功能:

定子

位置与功能:

位于电机的固定外壳内部。

它的主要功能是产生一个旋转磁场。这个旋转磁场会“拖动”转子跟着它一起旋转(电动机原理),或者反过来,转子转动时,其磁场会“切割”定子绕组,从而在定子中感应出电流(发电机原理)。

结构:

通常由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。

内部开有槽,槽内嵌有定子绕组(铜线或铝线)。当交流电通入这些绕组时,就会产生旋转磁场。

在能量转换中的作用:

在电动机中:定子从电网吸收电能,建立旋转磁场,将电能转换为磁能。

在发电机中:转子拖动磁场旋转,切割定子绕组,在定子中感应出电动势,将机械能(通过磁能)转换为电能输出。

转子

位置与功能:

位于定子的内部,通过轴承支撑,可以自由转动。

它的主要功能是在定子旋转磁场的驱动下输出机械转矩(电动机),或者由外部原动机(如汽轮机、水轮机)驱动旋转,从而建立移动的磁场(发电机)。

结构(主要分为两种类型):

鼠笼式转子:最常见的一种。其绕组像“松鼠笼子”,由嵌入转子铁芯槽中的导条和两端的端环构成。结构简单、坚固、成本低。

绕线式转子:转子绕组也由绝缘导线制成,并通过滑环和电刷与外部电路连接。这种结构更复杂,但启动和调速性能更好。

在能量转换中的作用:

在电动机中:转子感应到定子的旋转磁场后产生电流,进而产生电磁力,驱动转子转动,将磁能转换为机械能。

在发电机中:转子由外部力驱动旋转,其上的励磁绕组(或永磁体)产生一个旋转磁场,将机械能转换为磁能。

它们如何协同工作?

以三相异步电动机为例:

三相交流电通入定子的三相对称绕组。

定子内部产生一个旋转磁场。

这个旋转磁场以相对速度切割转子上的导条。

根据电磁感应定律,转子中产生感应电流。

带电的转子导条在定子的磁场中会受到电磁力(安培力)的作用。

这个电磁力形成电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场的方向转动起来。

总结:定子产生磁场,转子感受磁场并受力转动或产生电流。二者通过电磁感应相互作用,实现了电能与机械能之间的相互转换。

定子与转子对比表

| 特性 | 定子 | 转子 |

|---|---|---|

| 运动状态 | 静止 | 旋转 |

| 核心功能 | 建立磁场(电动机)/ 感应电流(发电机) | 输出机械能(电动机)/ 建立移动磁场(发电机) |

| 典型结构 | 铁芯 + 绕组(固定线圈) | 铁芯 + 鼠笼/绕组(闭合回路或励磁绕组) |

| 能量角色 | 电能 ↔ 磁能 | 磁能 ↔ 机械能 |

| 常见类型 | 结构相对统一 | 鼠笼式、绕线式、永磁式等 |

总而言之,定子和转子是电机中不可分割、相辅相成的一对“搭档”,它们的电磁相互作用是全部电机理论的基石。

电磁暂态,机电暂态

核心区别对比表

| 特性 | 电磁暂态 | 机电暂态 |

|---|---|---|

| 时间尺度 | 微秒 (μs) 到 毫秒 (ms) | 秒 (s) 到 数十秒 |

| 主导物理过程 | 电场与磁场的相互作用(电感、电容中的能量交换) | 机械能与电能的相互转换(发电机转子动能与系统电磁能的交换) |

| 关注变量 | 电压、电流的瞬时波形(幅值、相位、谐波、衰减) | 发电机功角 (δ)、转速 (ω)、系统频率 (f) |

| 主要研究内容 | 过电压、波过程、开关操作、铁磁谐振、电力电子设备 | 发电机是否失步(暂态稳定)、频率能否恢复(频率稳定)、系统振荡 |

| 建模复杂度 | 高:需考虑三相模型、分布参数、元件杂散参数、电力电子开关的细节 | 相对较低:采用正序、基波、集中参数模型,关注整体功率平衡 |

| 典型应用场景 | • 雷电/操作过电压分析 • 断路器开断与重燃弧 • HVDC / FACTS 控制 • 变压器励磁涌流 | • 暂态稳定分析(故障后发电机能否保持同步) • 频率稳定分析 • 低频振荡分析 |

详细解释

1. 电磁暂态

“电磁”指的是什么?

它指的是电路中的电场(由电容产生) 和磁场(由电感产生) 之间的能量快速交换与振荡过程。这个过程决定了电压和电流的瞬时变化。为什么会发生?

当系统状态突然改变时(如雷击、开关操作、短路故障),储存在电感和电容中的能量不会瞬间消失,而是会以高频振荡的形式进行再分配,直到达到新的稳定状态。一个生动的比喻:

将一个重物挂在一根弹簧上。当你突然把重物往下拉然后松开,它会高速上下振荡一段时间才会静止。这个快速的振荡过程就如同电磁暂态。在电力系统中,这个“弹簧”就是电感和电容。工程实例:

雷电波击中输电线路,导致线路电压在微秒级内急剧升高。

投切空载变压器时,由于磁饱和特性,会产生含有大量谐波的励磁涌流。

断路器切断短路电流时,触头间产生的电弧和暂态恢复电压。

2. 机电暂态

“机电”指的是什么?

它指的是电力系统中发电机组的机械旋转部件(转子和原动机)与电网的电磁系统之间的相互作用。为什么会发生?

当系统发生严重故障(如三相短路)时,发电机的输出电磁功率会突然减少,但来自原动机(汽轮机、水轮机)的机械功率输入由于惯性无法瞬间改变。这导致发电机转子加速,转子角度(相对于系统参考点)增大。故障切除后,电磁功率恢复,转子开始减速。这个“加速-减速”的摇摆过程就是机电暂态的核心。一个生动的比喻:

一队人(发电机)用绳子(输电线)拖着一辆重车(负荷)上坡。如果绳子突然松了一下(发生故障),前面的人会猛地向前冲几步(转子加速)。当绳子重新绷紧时,他们会被猛地拉一下(转子减速),整个队伍会摇晃几下才能恢复稳定的步伐。这个队伍的摇晃和恢复同步的过程,就如同机电暂态。工程实例:

分析一条重要输电线路发生短路故障并被切除后,区域内的发电厂是否会失去同步(失稳)。

当一台大容量发电机组突然跳闸时,全系统的频率会如何下降,以及如何通过切负荷等手段恢复频率。

总结与关联

| 视角 | 电磁暂态 | 机电暂态 |

|---|---|---|

| 系统视角 | 局部、设备级的快速现象 | 全局、系统级的慢速现象 |

| 分析工具 | EMTP(电磁暂态程序)等 | PSS/E, BPA, PSASP 等 |

| 关系 | 电磁暂态过程(如短路电流的冲击)是引发机电暂态过程(如发电机加速)的原因。 | 机电暂态过程是电磁暂态过程在系统全局层面的表现和后果。 |

简单来说:

你用高速摄像机去捕捉一颗子弹击穿苹果的瞬间,看到的是汁液飞溅的细节(电磁暂态)。

你用普通摄像机记录苹果被击中后从树上掉落的过程,看到的是它的整体运动轨迹(机电暂态)。

在电力系统设计和运行中,必须同时考虑这两种暂态过程,以确保设备的安全和系统的稳定。

同步电机---直轴 交轴

好的,这是一个非常核心的概念。理解直轴和交轴是掌握同步电机工作原理和分析方法的关键。

简单来说,这是在我们分析同步电机时,为了便于理解和管理其内部不对称的磁路而引入的两个假想的参考轴线。

一、物理定义:建立在转子之上

这两个轴的定义与电机的转子紧密相关。

直轴

方向:沿着转子磁极的中心线方向。也就是N极和S极的连线方向。

特点:这是磁阻最小的路径。磁力线穿过这个轴时,遇到的空气隙最短,磁导最大。

关联部件:转子的励磁绕组就缠绕在直轴上。因此,励磁电流产生的主磁场就是沿着直轴方向的。

交轴

方向:与直轴在空间上相差90度电角度。它位于两个磁极的几何中线上。

特点:这是磁阻最大的路径。磁力线穿过这个轴时,需要绕过转子磁极,遇到的空气隙最长,磁导最小。

关联部件:通常没有直接的励磁绕组与之关联(除非是特殊设计的电机)。

图示帮助理解:

想象一个典型的凸极式同步电机转子(像水轮机那样有明显凸出的磁极):

N 极

|

| <-- 这是**直轴**

|

S 极

那么,交轴就是与这条线垂直的方向(顺时针或逆时针旋转90度)。

二、为什么需要区分直轴和交轴?—— 磁路不对称

区分这两根轴的根本原因在于:对于许多同步电机(尤其是凸极机),沿着直轴和交轴的磁路是不对称的。

凸极机:转子有突出的磁极,直轴和交轴的气隙长度差异巨大,导致磁阻和磁导差异巨大。

隐极机:转子是圆柱形的(如汽轮发电机),气隙均匀,直轴和交轴的磁路参数差异较小,有时可以近似认为相等。

由于这种磁路不对称,定子绕组电流产生的电枢反应磁通所遇到的磁阻,会随着转子位置的不同而剧烈变化。这导致了一个非常复杂的问题:电机的参数(主要是电抗)会随着转子旋转而周期性变化。

为了解决这个问题,天才的工程师们引入了 “双反应理论”。

三、双反应理论与对应的电抗

双反应理论的核心思想是:

将定子电流(电枢反应磁动势)分解到直轴和交轴这两个假想的轴线上,分别进行分析。这样,在每一个轴线上,电机的参数就可以看作是固定的。

于是,我们得到了同步电机三个最重要的参数:

直轴同步电抗

符号:X_d

物理意义:它代表了当电枢反应磁势完全作用在直轴磁路上时,所呈现的总电抗(包括电枢反应电抗和漏电抗)。

大小:由于直轴磁阻小、磁导大,产生的电枢反应磁通就强,因此 X_d 的值很大。它是同步电机最重要的参数,决定了电机的稳态短路电流和最大输出功率。

交轴同步电抗

符号:X_q

物理意义:它代表了当电枢反应磁势完全作用在交轴磁路上时,所呈现的总电抗。

大小:由于交轴磁阻大、磁导小,产生的电枢反应磁通就弱,因此 X_q 的值总是小于 X_d。

关系:对于凸极机,Xd>Xq。对于隐极机,Xd≈Xq。

暂态和次暂态电抗

当考虑转子阻尼绕组和励磁绕组的暂态过程时,在直轴和交轴上还会分别定义更复杂的参数:

直轴暂态电抗 Xd′

直轴次暂态电抗 Xd′′

交轴次暂态电抗 Xq′′

这些参数主要用于分析短路瞬间的电流,其大小关系一般为:

Xd>Xd′>Xd′′

Xq>Xq′′

电力系统分析jp83

四、应用与重要性

区分直轴和交轴,并定义对应的电抗,是分析以下问题的基础:

总结

您可以将同步电机的转子想象成一个具有“方向性”的磁体:

直轴是磁场的“高速公路”,磁通容易通过,对应的电抗 X_d 大。

交轴是磁场的“乡间小路”,磁通不易通过,对应的电抗 X_q 小。

通过双反应理论将复杂的磁场问题分解到这两条“路”上单独分析,极大地简化了同步电机的建模和分析过程,是理解一切同步电机高级话题的基石。

派克变换

好的,派克变换是理解同步电机动态行为和分析电力系统暂态的基石性理论。它非常精妙,但也有一些抽象。

让我们一步步来拆解它。

一、核心问题:我们为什么要需要派克变换?

在派克变换提出之前,分析同步电机的暂态过程(如突然短路)非常困难。其根源在于:

磁路不对称:同步电机的转子在旋转,导致定子绕组(静止)和转子绕组(旋转)之间的互感系数是随时间周期性变化的。

时变系统:描述电机的电压方程是一组系数时变的微分方程,求解极其复杂。

派克变换的核心目的,就是将一个在静止坐标系下、具有时变系数的复杂系统,转换到一个与转子同步旋转的坐标系下,变成一个常系数系统,从而大大简化分析和计算。

二、什么是派克变换?—— 一种坐标变换

您可以将其理解为一种数学上的“视角转换”。

变换前(ABC坐标系):我们站在地面(静止) 上,观察定子的三相绕组(A, B, C)。我们看到的是三相在空间上静止、但电流/电压随时间变化的物理量。这个坐标系下,方程系数是时变的。

变换后(dq0坐标系):我们跳转到转子本身上,跟着转子一起同步旋转。从这个旋转的视角来看,原来那些复杂的相对运动消失了,我们看到了新的物理量。

派克变换就是将静止的ABC三相量,通过一个线性的数学变换,映射到与转子同步旋转的直轴、交轴和零轴上。

三、变换的结果:从ABC到dq0

派克变换将三个静止的交流量,变换为三个旋转的直流量(在稳态对称情况下)。

| 坐标系 | 坐标轴 | 物理量含义 | 特点 |

|---|---|---|---|

| ABC坐标系(静止) | A, B, C 三相 | 定子三相的实际电压、电流、磁链。 | 交流量,且相互耦合。方程系数时变。 |

| dq0坐标系(旋转) | d轴 | 直轴分量,与转子磁场轴线重合。 | 在稳态对称运行时,d、q、0轴分量都是直流量。方程系数恒定。 |

| q轴 | 交轴分量,超前d轴90°电角度。 | ||

| 0轴 | 零轴分量,与接地回路相关。 | 在三相对称时,0轴分量为零。 |

这个关系的威力在于:

将交流变直流:在稳态下,定子三相正弦交流电流变换为d轴和q轴上的恒定直流电流。这极大地简化了稳态和暂态分析。

解耦:它将原本强耦合的三相方程,解耦成了相对独立的d轴和q轴方程。

物理意义清晰:

d轴电流与无功功率和励磁的调节密切相关。

q轴电流与有功功率和转矩的调节密切相关。

四、变换的数学表达

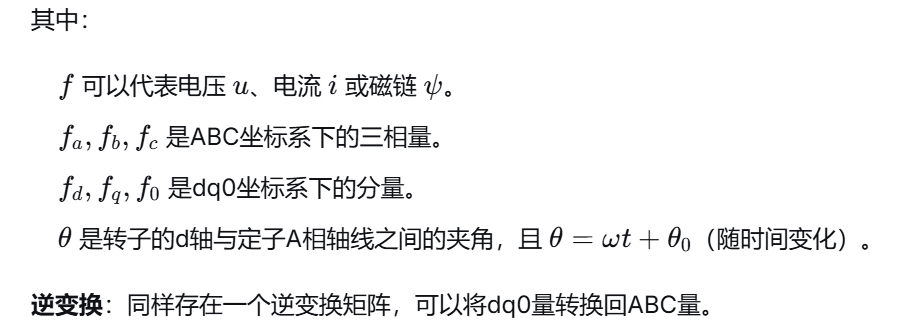

派克变换的矩阵形式为:

[ f_d ] [ cosθ cos(θ-120°) cos(θ+120°) ] [ f_a ]

[ f_q ] = [ -sinθ -sin(θ-120°) -sin(θ+120°) ] [ f_b ]

[ f_0 ] [ 1/2 1/2 1/2 ] [ f_c ]

五、一个形象的比喻

场景: 一个旋转的木马,上面坐着三个固定位置的人(A, B, C),他们同时用手电筒照向远方。

ABC视角(地面观察者):

你站在地上看。由于木马在转,三个人手电筒的光斑在墙上的运动轨迹非常复杂,是三个相互交错、时快时慢的运动。(这就像ABC坐标系下的时变交流量)

派克变换(dq0视角):

你直接跳到旋转的木马中心,跟着它一起转。

从这个视角看,那三个人相对于你是静止的。他们的手电筒光斑在远方形成了两个固定的亮点:一个在你正前方(d轴),一个在你正左侧(q轴)。(这就像dq0坐标系下的恒直流量)

如果三个人的灯光完全对称,那么第三个亮点(0轴)将是看不见的(为零)。

系统发生扰动(如短路):

在地面视角(ABC),光斑的运动会变得一团糟,难以分析。

在木马视角(dq0),你只是看到那两个固定的亮点发生了剧烈的、但规律清晰的跳动(例如,d轴亮点突然变亮,q轴亮点突然变暗)。分析这些跳动的规律要简单得多。

六、重要性与应用

同步电机分析:是建立同步电机基本方程的基础,没有它就无法进行准确的暂态分析。

电力系统暂态稳定计算:所有复杂的电力系统仿真程序(如PSS/E, BPA)内部都使用派克变换后的方程进行计算。

电机控制:现代电机的矢量控制技术,其思想源泉就是派克变换。通过控制d轴和q轴电流(直流量),就可以独立、精确地控制电机的转矩和磁场,实现类似直流电机的控制性能。

次同步振荡分析:用于分析发电机与电网之间复杂的相互作用。

总结

派克变换是一个革命性的数学工具,它通过改变参考坐标系,将时变、耦合、交流的同步电机方程,转化为时不变、解耦、直流的方程。它不仅是理论分析的利器,也是现代电力系统计算和电机控制的基石。理解了派克变换,才算是真正叩开了同步电机动态分析的大门。

什么是凸极效应?

好的,凸极效应是同步电机中一个非常重要且基础的概念。它特指由于转子磁路结构不对称所引起的一系列电磁现象。

为了深入理解,我们将其分解:

一、根源:凸极与隐极的结构差异

凸极效应的根源在于转子结构。

凸极机

结构:转子有明显凸出的磁极,就像一个个马鞍放在转轴上。气隙是不均匀的。

典型应用:水轮发电机(转速较低)、大部分柴油发电机。

磁路特点:沿着不同方向,磁阻不同。

直轴:磁极中心线方向,气隙最小,磁阻最小,磁导最大。

交轴:与直轴相差90°电角度,位于两个磁极之间,气隙最大,磁阻最大,磁导最小。

隐极机

结构:转子是圆柱形的,像一个光滑的滚桶。气隙是均匀的。

典型应用:汽轮发电机(转速极高,需要坚固的转子)。

磁路特点:无论在哪个方向,磁阻基本相等。直轴和交轴的磁路参数近似相同。

二、核心效应:磁路不对称导致双轴反应

凸极效应最核心的体现就是 “双反应理论”。

由于直轴和交轴的磁阻不同,定子绕组产生的电枢反应磁通所遇到的“阻力”也会随着转子位置而变化。这导致:

同样大小的电枢磁动势,作用在直轴上产生的磁通更强(因为磁阻小)。

作用在交轴上产生的磁通则较弱(因为磁阻大)。

因此,我们不能再用一个统一的参数来描述电机的特性,而必须为直轴和交轴分别定义不同的同步电抗:

直轴同步电抗:Xd

交轴同步电抗:Xq

并且,对于凸极机,恒有:Xd>Xq

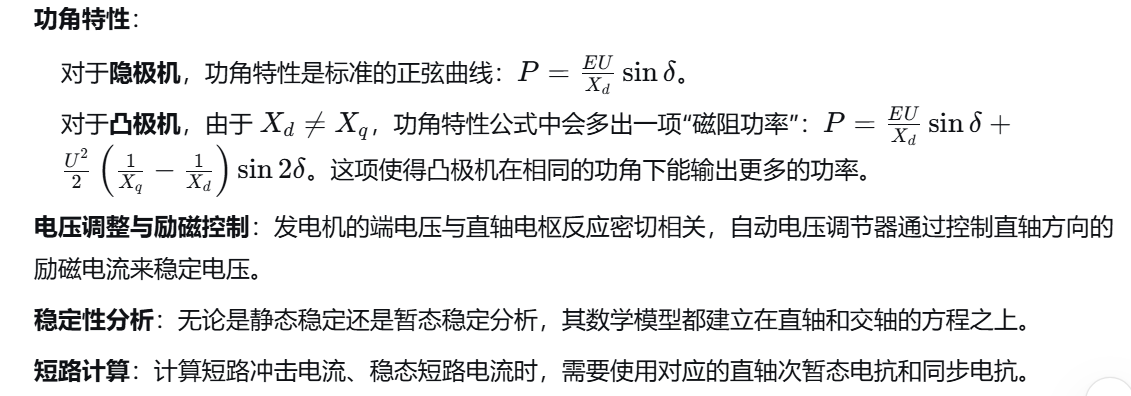

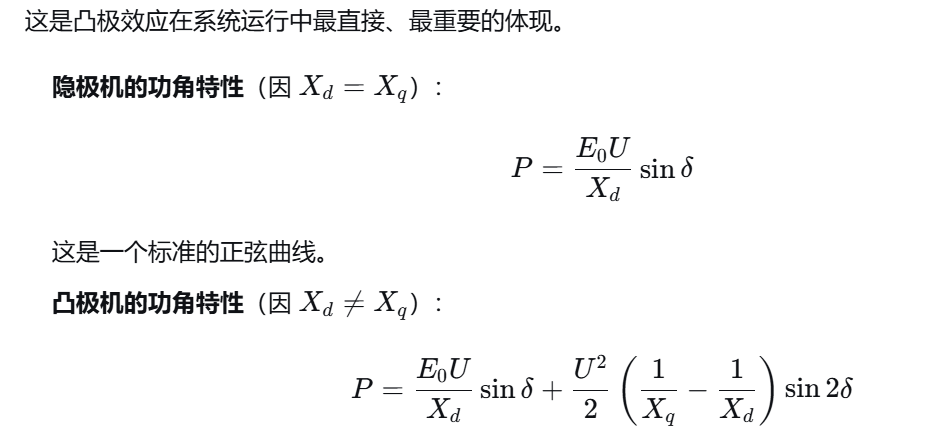

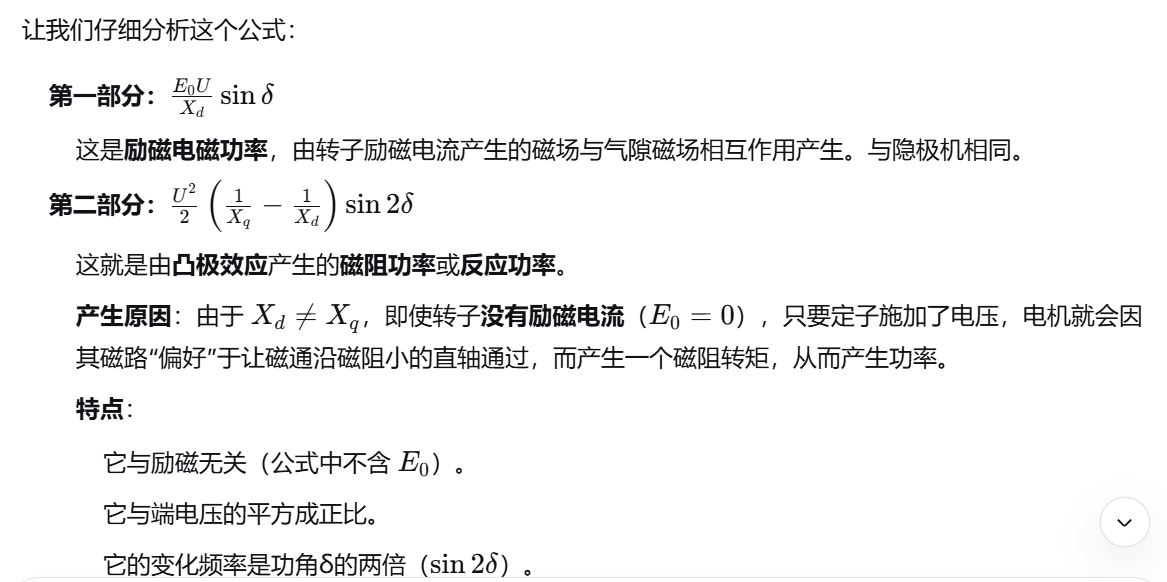

三、最重要的影响:功角特性出现“磁阻功率”

四、凸极效应的影响总结

提高静态稳定极限:由于磁阻功率的存在,在相同的励磁和功角下,凸极机可以比同等条件的隐极机输出更多的有功功率。其最大功率出现在小于90°的功角处。

增加运行稳定性:磁阻功率分量在功角摆动时提供了一个额外的同步转矩,有助于抑制振荡。

使分析复杂化:必须使用双反应理论,并区分 XdXd 和 XqXq,使得计算和分析比隐极机更复杂。

影响电压调整率:由于直轴和交轴磁路参数不同,其电压调整特性也与隐极机有所差异。

一个形象的比喻

想象一下在一条椭圆形的跑道上跑步:

直轴方向:就像跑道的长直道(磁阻小,容易通过)。这是“高速公路”。

交轴方向:就像跑道的急转弯处(磁阻大,不易通过)。这是“乡间小路”。

凸极效应就像是这个椭圆形跑道本身的性质。一个物体(磁通)在这个跑道上运动时,会自然地“偏好”长直道方向。即使没有额外的推力(励磁),仅仅因为跑道形状的不对称,就会影响物体的运动方式,从而产生一种独特的“力量”(磁阻功率)。而隐极机就像一个圆形跑道,各个方向都一样,没有这种效应。

水锤效应

好的,水锤效应,也称为水击,是流体力学和管道工程中一个非常重要且常见的现象。它指的是当管道中流动的液体被突然加速或减速(例如,阀门迅速关闭或水泵突然停机)时,由于液体的惯性和可压缩性,导致管道内压力急剧升高或降低的现象。

这种现象会发出“咚”或“锤击”一样的响声,故名“水锤”。其产生的压力波动可能足以震裂管壁、损坏阀门和接头、甚至导致管道系统完全破坏。

一、物理过程:它是如何发生的?

我们以一个简单的例子(快速关闭阀门)来说明水锤效应的产生过程:

初始状态:水以稳定速度在管道中流动。阀门打开,压力正常。

压缩波的形成与传播(压力上升阶段):

当阀门被瞬间关闭时,紧挨着阀门的一薄层水立即停止流动。

但后面的水流由于惯性,仍然以原来的速度向前冲,挤压这层已经停止的水。

液体虽然是难压缩的,但仍具有一定的可压缩性。这部分动能转化为压力能,导致紧靠阀门上游的液体压力急剧升高,同时液体被轻微压缩、管壁被轻微膨胀。

这个高压区域会像一个波一样,从阀门处向管道上游(如水箱方向)传播。这个波叫做 “水锤波” 或 “压缩波”。

膨胀波的形成与传播(压力下降阶段):

当这个压缩波传播到管道上游的开口端(例如水箱)时,由于水箱压力恒定,高压区的液体会反过来向水箱方向回流。

这种回流导致紧靠水箱处的一薄层水离开管壁,形成局部低压或真空区域。这个 “膨胀波” 或 “低压波” 会从水箱向阀门方向传播。

周期性振荡与衰减:

当低压波传播到关闭的阀门处时,由于阀门已关闭,流动再次被阻止,压力又会下降(如果压力低于液体饱和蒸汽压,还会发生“汽蚀”),从而再次形成一个压缩波向回传播。

如此往复,形成压力的周期性振荡。由于管壁摩擦和液体的粘性,这种振荡会逐渐衰减,最终系统恢复到一个新的平衡状态(流速为零,压力稳定)。

整个过程就像我们拉着一串珠子突然停下,珠子会相互碰撞、挤压一样。

二、影响因素

水锤压力的大小主要取决于:

流速变化的速度:关闭阀门越快,水锤效应越剧烈。这是最关键的因素。

流体的流速:初始流速越大,惯性越大,水锤压力也越大。

管道的长度:管道越长,水锤波的传播时间越长,整个水柱的动能越大,效应越明显。

液体的性质:液体的密度和体积弹性模量(衡量可压缩性的指标)。

管道的材质:管壁越僵硬(如钢管),变形越小,承受的水锤压力越大;管壁越有弹性(如某些塑料管),能通过形变吸收部分能量,缓解水锤效应。

三、危害

水锤效应产生的巨大压力波动会对管道系统造成严重危害:

管道破裂:压力超过管材极限强度。

连接处泄漏或脱开。

损坏阀门、水泵和仪表。

引起管道支撑件的松动或破坏。

产生巨大的噪音和振动。

四、预防与消除措施

在工程设计中,必须考虑如何减轻或消除水锤效应:

延长阀门启闭时间:避免快速操作阀门,使用缓闭阀、电动阀等,使流速变化平缓。

安装水锤消除器/安全阀:在管道关键位置安装一种专用设备,当压力过高时能迅速开启泄压,或吸入空气以填补真空。

设置调压塔/ surge tank:在管道沿线建立高大的水塔,当压力升高时,水流进塔内;压力降低时,塔内水补充回管道,能非常有效地平抑压力波动。

使用空气阀:在管道高点安装,防止负压时形成真空。

合理的管道设计:

在泵出口安装止回阀,防止突然停电时水倒流冲击水泵。

避免管道走向出现急转弯。

在长距离管道中设置分段阀门。

一个生活化的例子

如果您家里有过老式的洗衣机,在它进水结束时,可能会听到水管发出“哐当”一声巨响并伴随剧烈振动。这就是因为洗衣机进水电磁阀迅速关闭,导致水管内流动的水突然停止,产生了水锤效应。现代的高档水管系统或洗衣机通常会配备水锤消除器来解决这个问题。

总结来说,水锤效应是流体惯性动能与压力势能之间剧烈转换的结果,是管道系统设计和运行中必须严肃对待的关键问题。