自动化技术演进:从工具执行到认知决策,AI如何重塑业务自动化?

自动化技术的发展从未停滞,从早期机械执行指令的工具,到如今能自主决策的AI智能体,企业的自动化能力正经历一场从“做什么”到“为什么做”的认知革命。这一技术框架,清晰勾勒出自动化的演进路径,帮我们理解不同技术的价值边界与应用场景。

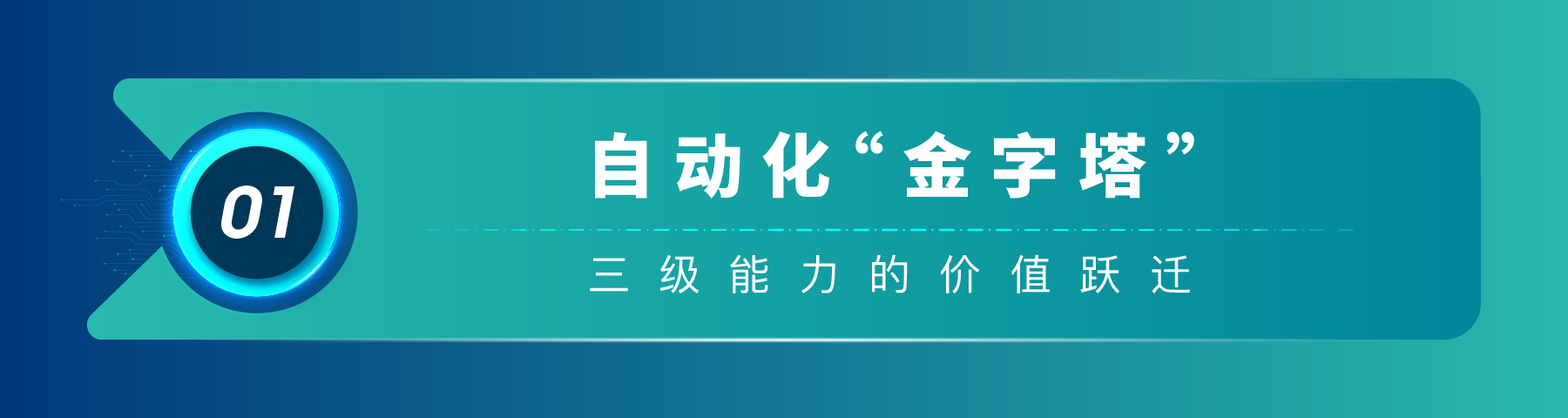

自动化技术并非单一形态,而是呈现“传统自动化→AI自动化→AI智能体”的三级金字塔结构,每一层都解决不同维度的问题,创造差异化价值:

1.传统自动化(1.0工具级):“做什么”的机械执行

这是自动化的“基础层”,核心是机械执行预设规则,没有智能决策能力。比如:

人力资源的“入职流程触发”,新员工录入系统后自动发送入职指引邮件。

它适合流程绝对固定、极少变化的场景,像仓储盘点、固定报销流程的第一步,用“稳定可靠”撑起业务的“基本盘”。

2.AI自动化(2.0数据智能级):“怎么做”的数据驱动

这一层引入AI模型,聚焦半结构化数据处理与规则辅助决策。比如:

智能工单审核:AI识别附件文本后,根据预设规则判断是否合规,给财务人员标红风险点;

客户画像分析:AI整合多源数据,按规则生成客户分层,辅助营销决策。

它像“智能助手”,把人工从数据处理的繁琐中解放出来,让决策更高效。

3.AI智能体(3.0认知智能级):“为什么做”的场景化决策

这是自动化的“天花板”,具备自主决策与推理能力,能模拟人类岗位的全流程服务。比如:

金融智能信贷助理:自主分析客户征信、流水数据,判断风险点,给出授信建议;

智能客服主管:理解客户复杂需求,自主匹配产品营销,甚至预判客户潜在诉求。

它能应对复杂、不确定的场景,实现“岗位级替代”,是企业智能化的核心突破口。

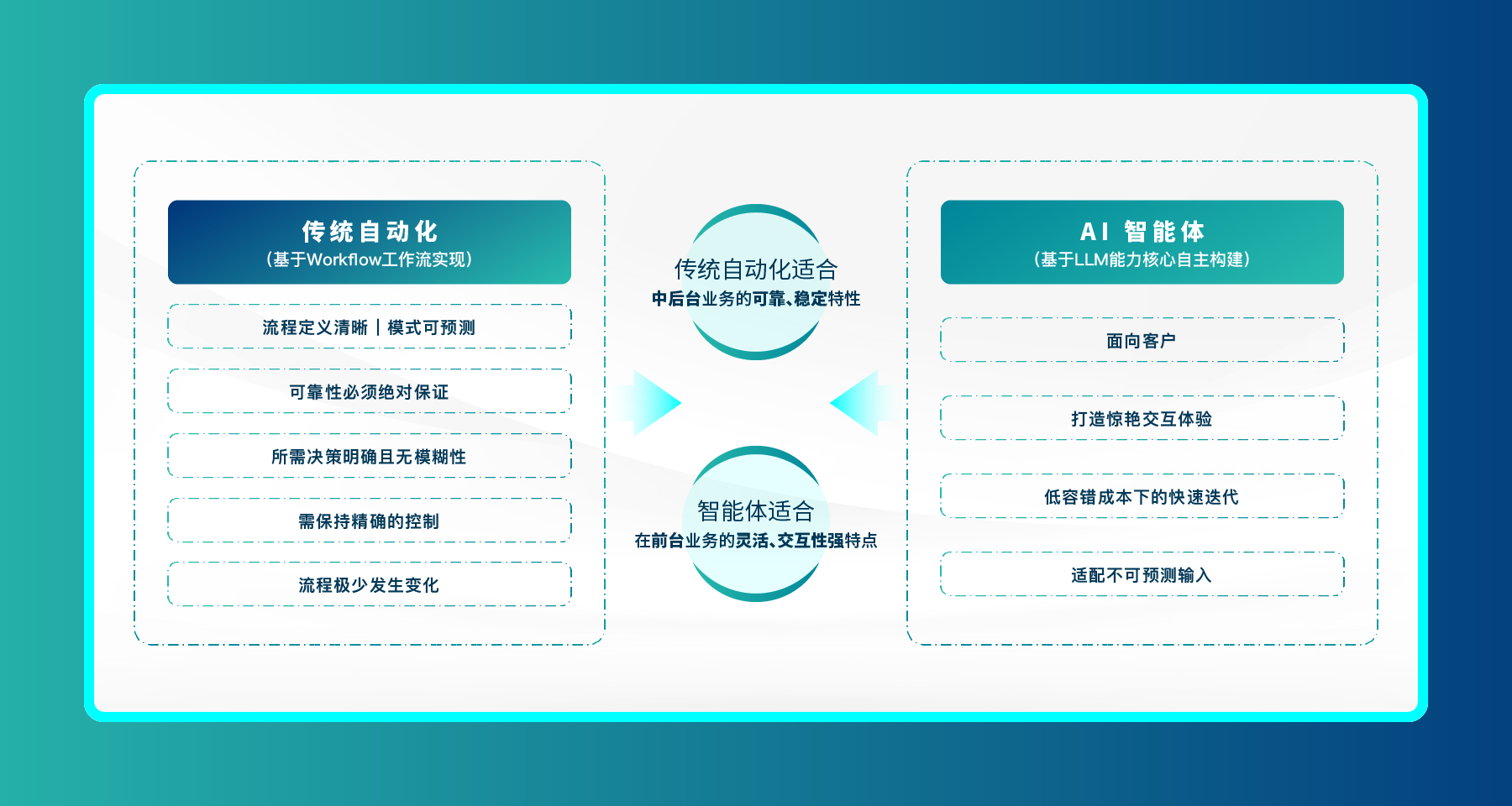

不同自动化技术并非竞争关系,而是根据业务场景选择“最适配方案”。容智信息的对比框架,清晰区分了两者的应用边界:

传统自动化:锚定中后台的“稳定刚需”

基于工作流构建的传统自动化,适合中后台业务的可靠、稳定特性:

流程定义清晰、模式可预测(如每月固定的财务结账流程);

可靠性必须绝对保证(如薪资发放流程,不能有丝毫误差);

决策明确无模糊性(如“库存低于安全线则触发补货”的规则)。

典型场景如仓储管理的库存盘点、核心系统的账务处理,用“精确控制”保障业务的稳定运行。

AI智能体:激活前台的“交互创新”

基于大语言模型(LLM)构建的AI智能体,适合前台业务的灵活、交互性强特点:

面向客户:如智能导购能理解客户“想要一款适合通勤的轻便背包”的隐含需求,自主推荐产品;

快速迭代:营销话术、服务流程可根据反馈快速调整,无需冗长的开发周期;

适配不确定输入:面对客户千奇百怪的咨询问题,能自主推理、生成个性化回应。

典型场景如智能客服、个性化营销、复杂业务的智能助理,用“自主决策”打造惊艳的用户体验。

自动化技术的演进并非“二选一”的替代博弈,而是根据业务场景的特性,精准选择适配技术的效能匹配艺术。企业需锚定场景需求——中后台流程依赖传统自动化保障稳定可靠,前台交互场景依托AI智能体突破体验边界,唯有如此,才能在自动化浪潮中实现全链路效能的最大化跃迁。简言之,没有“万能的自动化技术”,只有“场景适配的最优解”。

互动讨论:

你所在的行业或岗位中,更倾向用传统自动化实现流程固定、决策明确的中后台业务,还是用AI智能体探索创新?欢迎聊聊你对自动化技术应用的思考~