【ZeroRange WebRTC】TLS 底层原理与工作机制(深入解析)

TLS 底层原理与工作机制(深入解析)

本文系统讲解 TLS 的握手、密钥协商、证书校验、密钥派生、记录层加密(AEAD)、重放防护与版本差异(TLS 1.2/1.3),并结合 SVG 图示帮助理解。内容以实践为导向,适合配合 KVS WebRTC 示例日志定位与验证。

说明:TLS(Transport Layer Security,传输层安全协议)是 HTTPS 与 WSS 所依赖的加密与认证基础。HTTPS 即“HTTP over TLS”,WSS 即“WebSocket over TLS”。二者在建立连接后,应用层数据都通过同一个 TLS 信道加密与校验。

目录

- 概览:TLS 的目标与边界

- 握手流程(TLS 1.3)与核心机制

- 证书链校验与主机名匹配(SNI)

- 密钥派生(HKDF)与流量密钥

- 记录层加密:AEAD(AES‑GCM/CHACHA20‑POLY1305)

- 序列号、Nonce 与防重放

- TLS 1.3 vs 1.2 的关键差异

- 实践要点与常见故障定位

- 附:图示(握手、记录层、密钥派生、版本对比)

概览:TLS 的目标与边界

- 目标:

- 保密性:抵御窃听,确保数据仅被通信双方读取。

- 完整性:防篡改,任何比特级修改都会在校验时被发现。

- 真实性:确认服务端真实身份(可选客户端身份)。

- 边界:

- TLS 保护“传输层”;它不做应用层的身份授权与审计(这由 SigV4 等机制提供)。

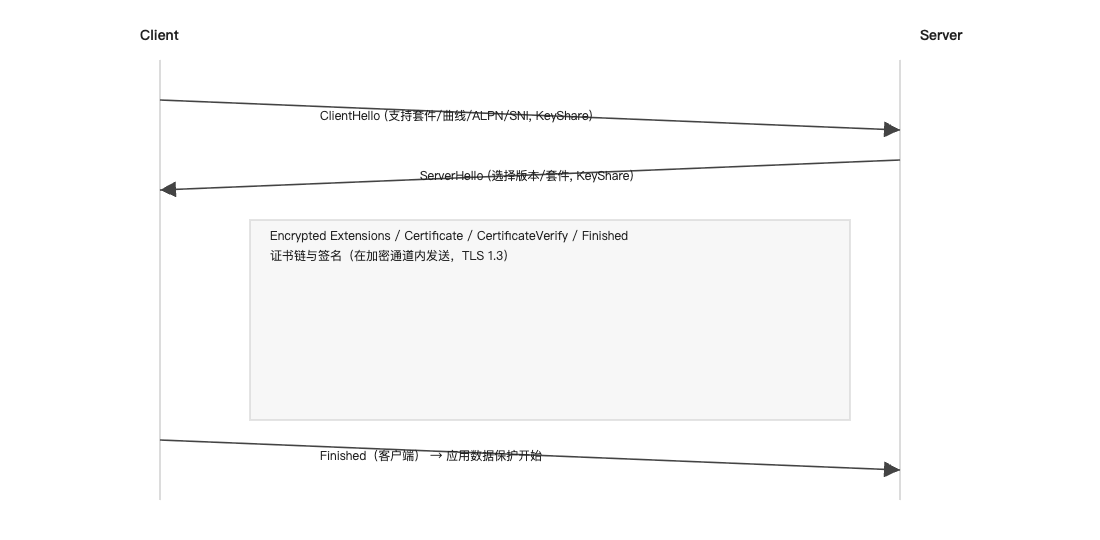

握手流程(TLS 1.3)与核心机制

- ClientHello:

- 提供支持的密码套件、曲线、版本与扩展(SNI/ALPN)。

- 发送 ECDHE 的 KeyShare(如 P‑256/X25519),用于前向保密。

- ServerHello:

- 选择版本与套件,返回服务端 KeyShare。

- 后续握手消息(证书链、签名)在加密通道中发送(1.3 的握手阶段分层更简化)。

- 证书链与签名:

- 服务端发送证书链,客户端用受信任根 CA 验证签发与主机名匹配(SNI 对应)。

- 服务端对握手内容做签名,证明握手信息来自证书主体。

- 证书链组成:叶子证书(站点证书)→ 中间 CA → 根 CA。客户端需持有受信任根 CA(系统或配置路径),并验证链的有效期、签名与撤销(CRL/OCSP)状态。

- 主机名校验:证书的 SAN(Subject Alternative Name)或 CN(Common Name)必须覆盖 SNI 指定的主机名;不匹配则握手失败,防止中间人攻击。

- TLS 1.3 的握手证明:

- Certificate:服务端发送证书链;

- CertificateVerify:服务端用证书私钥对“握手抄本”(Transcript)做数字签名,证明其对证书私钥的持有;

- Finished:双方用握手密钥派生出的 finished_key 对“握手抄本”做 MAC,验证密钥协商与握手内容未被篡改(客户端和服务端各发送一次)。

- 加密阶段:在 TLS 1.3 中,自 ServerHello 之后的握手消息(含证书链与签名)均在加密通道内发送,降低被动监听下的信息泄露。

- 完成密钥协商:

- 双方用 ECDHE 计算共享密钥,经过 HKDF 派生出握手密钥与应用流量密钥。

- 前向保密(PFS):ECDHE 使用临时密钥对(Ephemeral Keys),即便长期私钥泄露,也无法解密过去的会话数据。

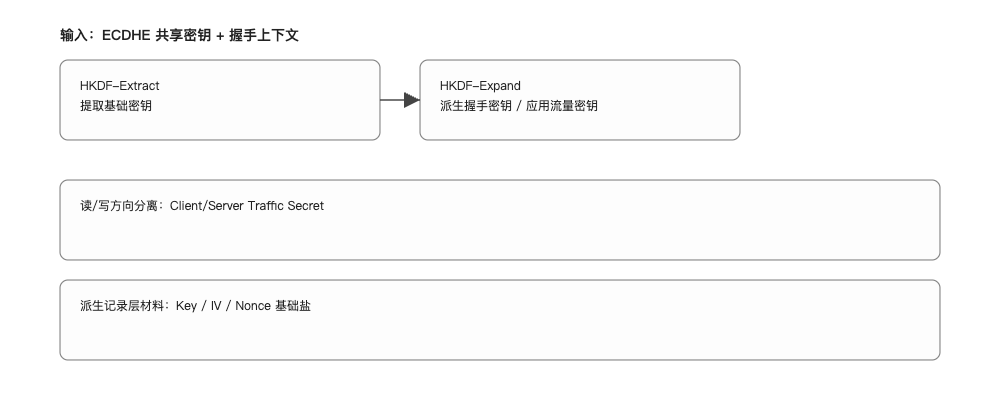

- 密钥日程(Key Schedule):

- HKDF‑Extract → early_secret / handshake_secret / master_secret;

- 从 handshake_secret 派生握手阶段的读/写方向密钥;

- 从 master_secret 派生应用阶段的 Client/Server Traffic Secret(读/写分离),进一步派生记录层 Key/IV/Nonce 基础盐;

- 可通过 KeyUpdate 触发重钥(re‑key),提升长连接下的安全性。

- 应用数据保护开始:双方发送 Finished 成功后,改用应用流量密钥保护后续的 HTTP 报文或 WebSocket 帧(即 HTTPS/WSS 的上层数据)。

证书链校验与主机名匹配(SNI)

- 根 CA 与链验证:

- 客户端加载受信任根 CA(系统或配置文件),验证证书链完整性与有效期。

- 主机名匹配:

- SNI 在握手中声明目标主机名;证书的 CN/SAN 必须覆盖该主机名。

- 失败后果:

- 校验失败/主机名不匹配会导致握手终止,后续 HTTPS/WSS 无法建立。

密钥派生(HKDF)与流量密钥

- 共享密钥 → HKDF:

- 输入:ECDHE 生成的共享密钥 + 握手上下文(含随机数/扩展等)。

- 输出:握手密钥与应用流量密钥(读/写方向分离)。

- 前向保密:

- 即便长期密钥泄露,缺乏会话握手材料也无法还原过去会话。

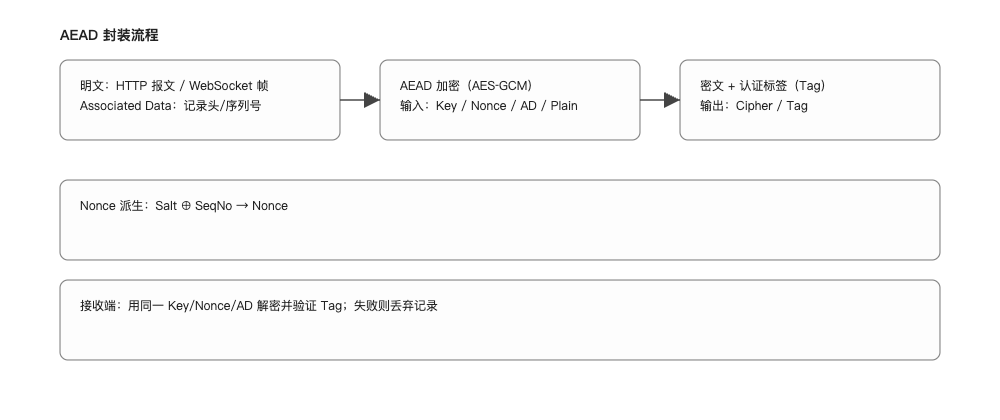

记录层加密:AEAD(AES‑GCM/CHACHA20‑POLY1305)

- AEAD 算法:

- 加密同时生成认证标签(Tag),接收端验证 Tag 确保完整性。

- Nonce 与序列号:

- 每个记录都有唯一 Nonce(由固定盐 + 递增序列号派生),避免重用。

- 完整性与防篡改:

- 解密前先校验认证标签;任何改动会导致校验失败并丢弃。

序列号、Nonce 与防重放

- 序列号:

- 记录层维护递增序列号,作为 Nonce 的派生因子和重放检测基础。

- 防重放:

- AEAD 与序列号机制结合,确保同密钥下每条记录唯一;应用层还可再叠加时间窗口与请求签名(如 SigV4)。

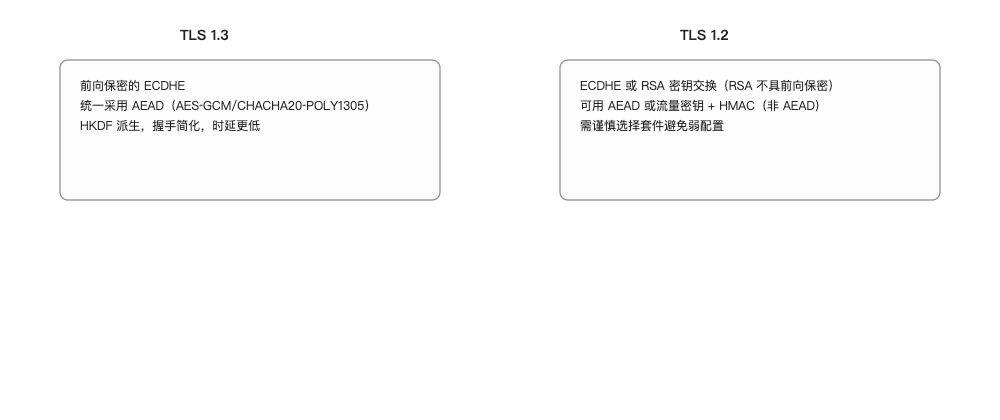

TLS 1.3 vs 1.2 的关键差异

- 1.3:

- 仅支持具前向保密的 ECDHE;统一采用 AEAD;简化握手与密钥派生(HKDF),时延更低、抗攻击更强。

- 1.2:

- 可用 ECDHE 或旧式 RSA 密钥交换;记录层可用 AEAD 或“流量密钥 + HMAC”的非 AEAD;需谨慎选择套件避免弱配置。

实践要点与常见故障定位

- CA 与主机名:确保根 CA 可用、主机名与证书匹配(SNI),否则握手失败。

- 版本与套件:优先 TLS 1.3(AES‑GCM/CHACHA20‑POLY1305);禁用已知弱套件与旧版本。

- 日志对照:

- 握手成功会看到

TLSv1.3与套件日志(例如TLS_AES_256_GCM_SHA384)。 - ALPN 显示

h2/http/1.1协商结果;失败场景下查看证书加载与主机名校验日志。

- 握手成功会看到

- 与应用层鉴权协同:SigV4 提供请求级身份与时间/重放控制,TLS 负责传输层保密与完整性,两者互补。