4.1.8【2014统考真题】

好的,我们来深入剖析这道经典的操作系统文件系统题。您提到了出题人说这里有“陷阱”,这通常意味着题目中隐藏了一些需要仔细思考才能发现的细节,而不能简单地套用公式。参考答案是正确的,我们的目标就是彻底理解它为什么是正确的,以及“陷阱”究竟在哪里。

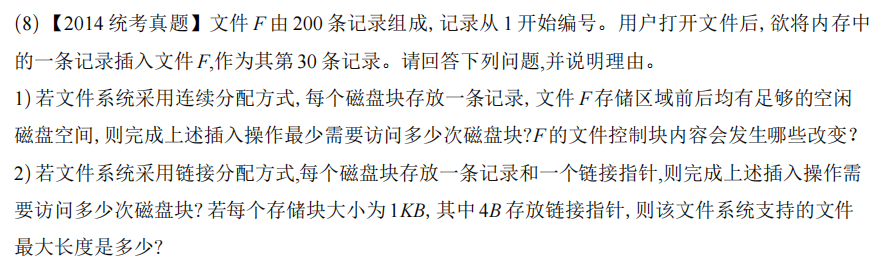

题目原文

(8)【2014统考真题】文件 F 由 200 条记录组成, 记录从 1 开始编号。用户打开文件后, 欲将内存中的一条记录插入文件 F,作为其第 30 条记录。请回答下列问题,并说明理由。

- 若文件系统采用连续分配方式, 每个磁盘块存放一条记录, 文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间, 则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块?F 的文件控制块内容会发生哪些改变?

- 若文件系统采用链接分配方式,每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针,则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块? 若每个存储块大小为 1KB, 其中 4B 存放链接指针, 则该文件系统支持的文件的最大长度是多少?

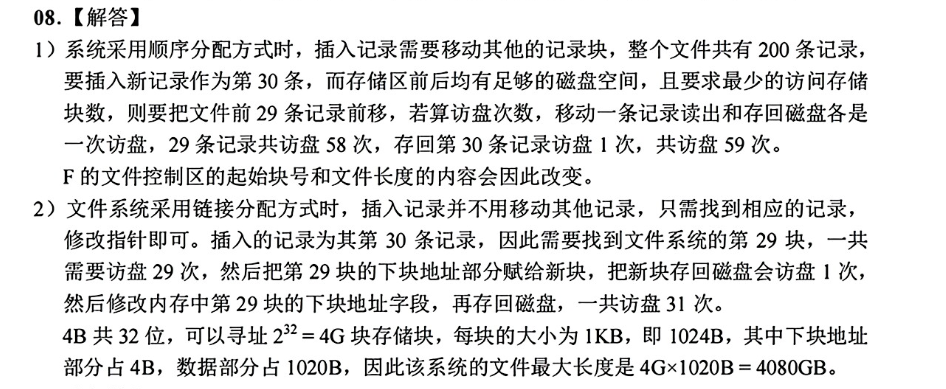

问题1分析:连续分配的“陷阱”

常规思路 (为什么可能是错的)

很多同学的第一反应是:要在第30个位置插入,需要把第30到第200条记录都向后移动一个位置。

- 移动第30条:读1次,写1次。

- 移动第31条:读1次,写1次。

- …

- 移动第200条:读1次,写1次。

- 总共要移动

200 - 30 + 1 = 171条记录。 - 总访问次数 =

171 * 2 = 342次。 - 最后在第30个位置写入新记录:1次。

- 总计

342 + 1 = 343次。

这个思路看起来很直接,但没有利用到题目的关键条件,也没有达到“最少”的要求。

“陷阱”与正确思路 (参考答案的逻辑)

-

关键条件:“文件F存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间”。

-

出题人的意图: 这是一个开放性条件,暗示你可以选择移动成本更低的那部分数据。

-

思考: 既然要在第30个位置插入,我们有两个选择:

- 方案A (向后移): 移动第30~200条记录 (共171条)。

- 方案B (向前移): 移动第1~29条记录 (共29条)。

-

哪个成本更低? 显然,移动29条记录比移动171条记录要快得多。

-

“向前移”的具体操作:

- 找到文件F的起始块。

- 将第1条记录读入内存,写到它前面的一个空闲块。 (2次访问)

- 将第2条记录读入内存,写到它前面的一个空闲块。 (2次访问)

- …

- 将第29条记录读入内存,写到它前面的一个空闲块。 (2次访问)

- 至此,移动了29条记录,总共访问磁盘

29 * 2 = 58次。 - 现在,原来存放第29条记录的那个磁盘块空出来了,而这个位置正是新的第30条记录应该存放的地方。

- 将内存中的新记录写入这个空闲块。(1次访问)

-

总访问次数:

58 + 1 = 59次。 -

FCB内容的变化:

- 因为我们是向前移动的,文件的起始块号改变了,它变成了原来存放第1条记录位置的前一个块。

- 文件总共有200条记录,现在插入了1条,变成了201条。文件的长度 (或块数) 增加了1。

-

结论:

- 最少需要访问 59 次磁盘块。

- FCB中的起始块号和**文件长度 (或总块数)**会发生改变。

问题2分析:链接分配的“陷阱”

常规思路

要在第30个位置插入,我需要找到第29个块,修改它的指针。

- 找到第1块:1次访问

- 通过第1块的指针找到第2块:1次访问

- …

- 通过第28块的指针找到第29块:1次访问

- 总共 29 次访问,找到了第29块。

- 读出第29块的指针,同时将新块的指针指向它。

- 将新块写入磁盘:1次访问。

- 修改第29块的指针,指向新块:1次写访问。

- 总计

29 + 1 + 1 = 31次。

这个思路和参考答案是完全一致的,那么“陷阱”在哪呢?这里的陷阱可能不是计算错误,而是对概念的理解。

“陷阱”与正确思路 (参考答案的逻辑)

-

操作分解:

- 定位: 找到插入点的前一个块,即第29个块。这需要从头开始,沿着指针链顺序访问。

访问次数 = 29次。

- 获取信息: 读出第29个块的内容,特别是它指向第30个块的那个链接指针。这个信息现在在内存里。

- 创建新节点:

- 将内存中的新记录和刚才读出的链接指针(现在是新块的下一个指针)一起写入磁盘上的一个空闲块。

访问次数 = 1次 (写新块)。

- 修改指针:

- 现在需要修改第29个块的指针,让它指向刚刚写入的新块。

- 这需要再次访问第29个块,执行一次写操作。

- 等等,这里是关键! 在第1步我们已经访问了29次,最后一次访问就是读第29块。此时,第29块的内容已经在内存里了。我们可以在内存里直接修改它的指针字段,然后再把它写回磁盘。

- 所以,对第29块的操作是“读一次,修改,写一次”。

- 但是参考答案的计算是

29 (读) + 1 (写新块) + 1 (改指针)。这意味着在修改第29块指针时,可能需要一次独立的写操作。

- 定位: 找到插入点的前一个块,即第29个块。这需要从头开始,沿着指针链顺序访问。

-

让我们严格按照参考答案的

29+1+1 = 31来反推逻辑:- 顺序读取前29个块: 为了找到第29个块,必须从第1个块开始读,每次读操作都获取下一个块的地址。这需要 29次读访问。最后一次读操作后,第29个块的内容(包括记录和指向第30块的指针)在内存中。

- 写入新块: 将内存中的新记录和从第29块读出的指针(指向原第30块),一起写入一个新的空闲磁盘块。这需要 1次写访问。

- 修改前驱指针: 将第29个块的指针(现在还在内存的缓冲区里)修改为指向新块的地址,然后将这个修改后的第29块写回磁盘。这需要 1次写访问。

- 总访问次数 = 29 (读) + 1 (写新) + 1 (写旧) = 31 次。 这个逻辑是严谨且正确的。

-

文件最大长度:

- 思路: 最大长度由指针的大小决定,因为它决定了能寻址到多少个不同的块。

- 指针大小: 4B = 32位。

- 可寻址的块数: 32位指针可以指向

2³²个不同的地址(块)。 - 每个块的有效数据大小:

1KB - 4B = 1024B - 4B = 1020B。 - 最大长度:

总块数 × 每个块的有效数据大小 = 2³² × 1020 B。 2³²= 4G。所以最大长度是4G × 1020 B。- 这大约是

4080 GB或4080 * 2^30 B。

- 这大约是

-

结论:

- 插入操作需要 31 次磁盘访问。

- 文件最大长度是

2³² * 1020字节 (约 4080 GB)。

总结“陷阱”与拉分点

-

Q1的陷阱:思维定势。看到“插入”,就习惯性地想到“向后移动”,而忽略了题目给的“前后均有空闲”这个开放性条件,没有去寻找“最优解”(移动更少的数据)。

- 拉分点: 在答案中明确指出存在两种移动方案(向前/向后),并比较它们的成本(

29*2+1vs171*2+1),然后选择成本最低的方案。这体现了你的算法思维和优化意识。

- 拉分点: 在答案中明确指出存在两种移动方案(向前/向后),并比较它们的成本(

-

Q2的陷阱:对磁盘I/O的理解模糊。可能会漏算修改指针的写回操作,或者对如何计算最大长度感到困惑。

- 拉分点: 在计算磁盘访问次数时,清晰地标明每次访问是“读”还是“写”,并说明其目的(例如:

29次读(定位),1次写(新块),1次写(更新指针))。在计算最大长度时,要明确指出瓶颈在于指针的寻址能力(2^32个块),而不是磁盘本身的大小(虽然这里可能是一致的),并且要记得从块大小中减去指针自身占用的空间。这体现了你对底层细节的精确把握。

- 拉分点: 在计算磁盘访问次数时,清晰地标明每次访问是“读”还是“写”,并说明其目的(例如: