TCP三握四挥TLS握手

在现代互联网通信中,传输控制协议(Transmission Control Protocol)和传输层安全协议(Transport Layer Security)是构建可靠、安全连接的基石。TCP负责数据的可靠传输,而TLS则在此基础上提供了加密和身份验证。理解它们各自的握手(Handshake)过程,是掌握网络通信精髓的关键。本文将介绍TCP的“三次握手”与“四次挥手”的机制,并进一步探讨TLS 1.2和TLS 1.3的握手全过程。

一、TCP的握手与挥手

TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它通过复杂的机制确保数据能够无差错、按顺序地到达目的地。

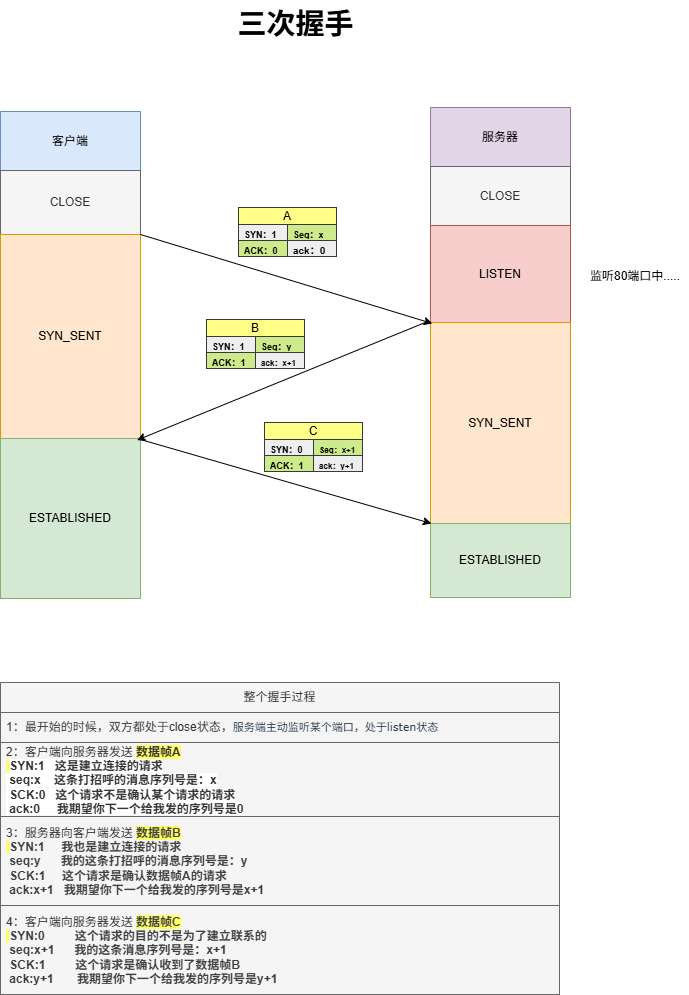

1. TCP三次握手:连接的建立与同步

TCP连接的建立过程被称为“三次握手”(Three-Way Handshake),其核心目标是同步双方的序列号(Sequence Number),并确认双方的发送和接收能力均正常。

过程详解

最终,双方都进入 ESTABLISHED 状态,可以开始数据传输。

为什么必须是三次握手?(Why Three?)

这是TCP设计中最常被问到的问题,其根本原因在于防止“已失效的连接请求报文段”突然出现,并确保双方都具备可靠的发送和接收能力。

防止历史连接的干扰(核心原因):

假设客户端发送了一个连接请求(

SYN1),但该请求在网络中滞留。客户端超时后会重发新的SYN2。如果采用二次握手,服务器收到滞留的

SYN1后会立即建立连接。当客户端收到服务器的确认后,它会忽略这个过期的连接,但服务器却认为连接已建立,并持续等待数据。这会导致服务器资源的浪费。采用三次握手,服务器收到滞留的

SYN1并发送SYN+ACK后,客户端会因为这不是它当前期望的连接而发送一个RST报文(或直接忽略),服务器就不会错误地建立连接。

同步双方的初始序列号(ISN):

TCP是全双工的,双方都需要发送和接收数据。序列号是保证数据有序性的关键。

第一次握手:客户端 -> 服务器(证明了:客户端具有发送能力 客户端序列号:seq:x )

第二次握手:服务器 -> 客户端(证明了:服务器具有接收和发送能力 服务器序列号:seq:y )

第三次握手:客户端 -> 服务器(证明了:客户端具有接收能力)

只有三次握手,才能确保双方都知晓并确认了对方的初始序列号,并确认了自己发送和接收路径的畅通。

为什么不能是二次握手?

如上所述,二次握手无法有效防止“已失效的连接请求报文段”导致的资源浪费,也无法确保客户端的接收能力。

为什么不能是四次握手?

四次握手在理论上是可行的,但它增加了不必要的延迟和开销。三次握手已经足够完成序列号的同步和连接的确认,多一次握手没有带来额外的可靠性或功能提升。TCP的设计原则是在保证可靠性的前提下,追求效率最大化。

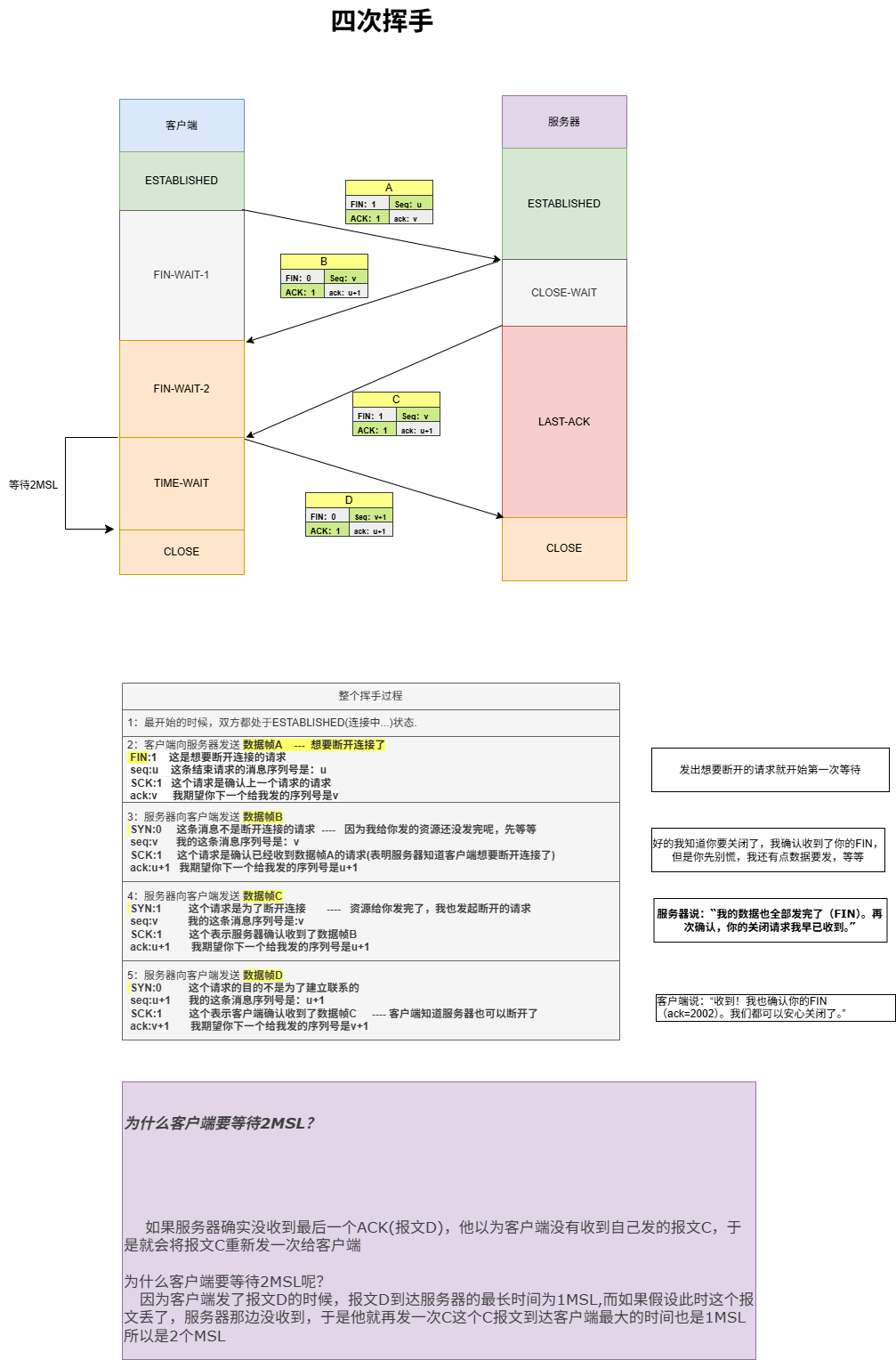

2. TCP四次挥手:连接的优雅关闭

TCP连接是全双工的,这意味着数据流是双向的。当一方完成数据发送任务后,可以发送一个 FIN 报文来终止这一方向的数据流,但另一方向的数据流可以继续。因此,关闭一个TCP连接需要四个步骤,被称为“四次挥手”(Four-Way Wavehand)。

过程详解

假设客户端主动发起关闭:

客户端在发送完第四次挥手后,会进入 TIME-WAIT 状态,等待 2MSL(Maximum Segment Lifetime,最大报文段生存时间)后才进入 CLOSED 状态。

为什么必须是四次挥手?(Why Four?)

四次挥手的根本原因在于TCP的半关闭(Half-Close)特性和全双工(Full-Duplex)连接。

第一次挥手:客户端发送

FIN,表示它不再发送数据,但仍可接收数据。第二次挥手:服务器发送

ACK确认收到FIN。此时,服务器可能还有数据要发送给客户端。服务器的延迟关闭:服务器在收到

FIN后,进入CLOSE-WAIT状态。它会检查自己的发送缓冲区,如果还有数据未发送完毕,它会继续发送。只有当所有数据都发送完毕后,服务器才会发送自己的FIN报文。第三次挥手:服务器发送自己的

FIN,表示它也不再发送数据。第四次挥手:客户端发送

ACK确认。

由于服务器的 ACK(第二次挥手)和 FIN(第三次挥手)是两个独立的动作,它们之间可能存在任意长的时间间隔(取决于服务器是否还有数据要发送),因此不能合并,必须分开发送,从而形成了四次挥手。

为什么不能是三次挥手?

在挥手过程中,服务器不能像三次握手那样将 ACK 和 FIN 合并发送。

在握手时,服务器在收到客户端的

SYN后,可以立即发送SYN+ACK,因为服务器的连接请求(SYN)和对客户端请求的确认(ACK)是同时发生的。在挥手时,服务器收到客户端的

FIN后,它立即发送ACK是为了告诉客户端:“我收到了你的关闭请求,但我可能还有数据要发。” 只有当服务器也完成了所有数据发送后,它才能发送FIN。如果强制合并为三次挥手,服务器在收到

FIN后必须立即发送ACK+FIN。这意味着服务器必须立即停止向客户端发送数据,这违背了TCP的半关闭特性,即允许一端关闭发送,而另一端仍可继续发送数据直到完成。

二、TLS握手

传输层安全协议(TLS),是SSL(Secure Sockets Layer)的继任者,它位于TCP之上,为应用层协议(如HTTP)提供数据加密、身份验证和数据完整性保护。

为什么需要TLS握手?

TCP握手解决了可靠性问题,但它传输的数据是明文的,存在被窃听和篡改的风险。TLS握手的核心目的在于:

身份验证(Authentication):通过数字证书验证服务器(通常也包括客户端)的身份,防止中间人攻击。

密钥协商(Key Exchange):安全地协商出一个会话密钥(Session Key),用于后续的数据加密。

安全参数协商(Parameter Negotiation):确定双方都支持的TLS版本、加密套件(Cipher Suite)等安全参数。

(1)TLS 1.2 握手全过程(经典四次往返)

至此,TLS 1.2握手完成,双方开始使用协商好的会话密钥进行加密通信。

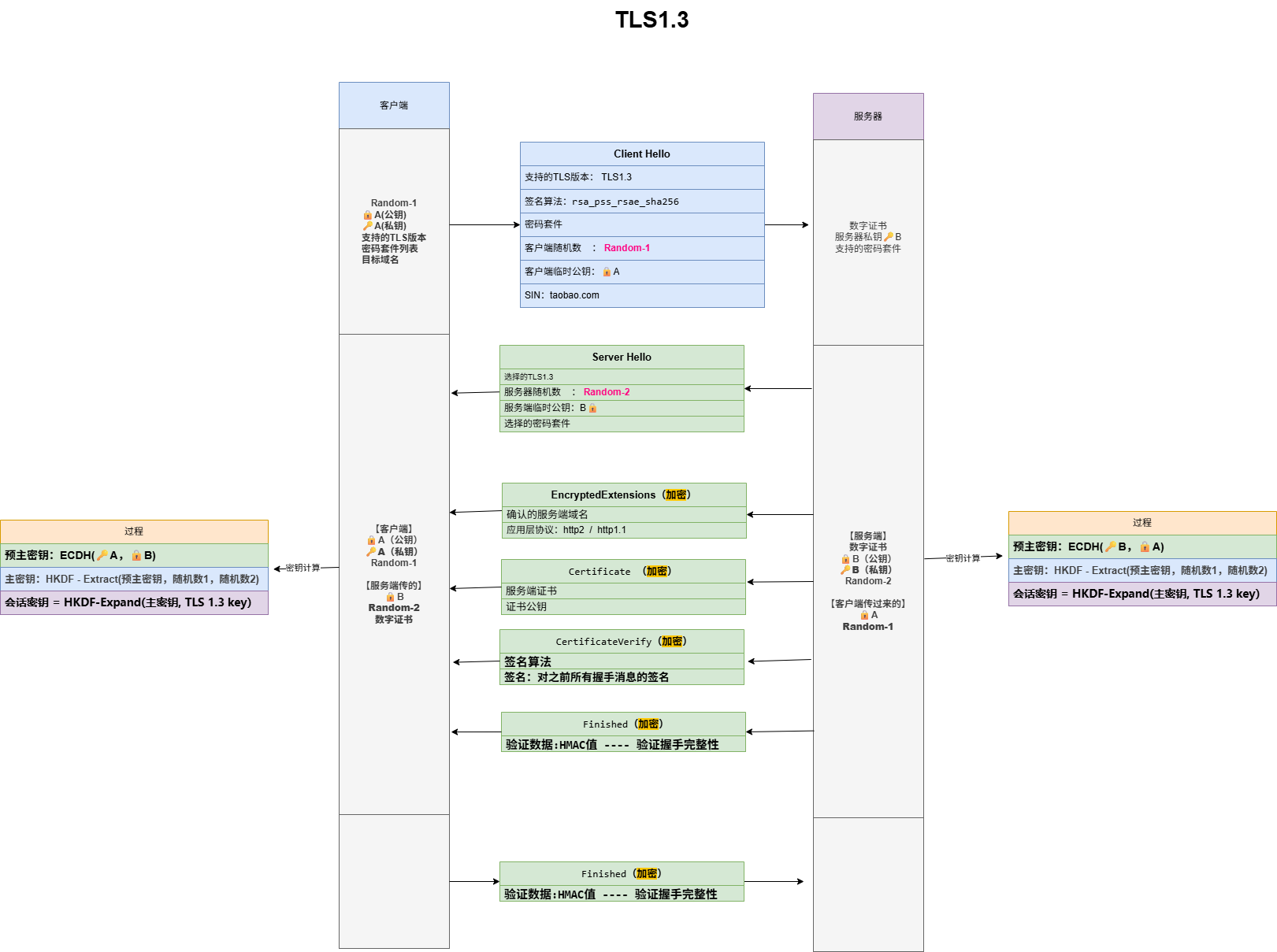

(2)TLS 1.3 握手全过程(高效的一次往返)

TLS 1.3在TLS 1.2的基础上进行了重大改进,核心目标是提高性能和增强安全性。它将握手过程简化为一次往返(1-RTT),甚至在客户端已经访问过服务器的情况下可以实现零次往返(0-RTT)。

核心改进

移除不安全特性:废弃了RSA密钥交换、SHA-1等不安全的加密套件。

强制使用前向保密(Forward Secrecy):强制使用基于Diffie-Hellman(DH)的密钥交换算法,如ECDHE,确保即使私钥泄露,历史会话数据也不会被解密。

1-RTT 握手:通过在

Client Hello中携带密钥交换所需的公钥参数,实现了握手流程的精简。

过程详解(1-RTT)

在TLS 1.3中,服务器在发送 Server Hello 后,立即就可以根据客户端提供的密钥共享计算出主密钥,并使用该密钥加密后续的证书和 Finished 报文。客户端收到 Server Hello 后,也计算出主密钥,并能立即解密后续报文,从而将握手过程从TLS 1.2的两次往返(2-RTT,未优化前)或三次往返(3-RTT,包含TCP握手)优化为一次往返(1-RTT,包含TCP握手)。

尾

在网络协议的精密逻辑中,我们窥见了超越技术的存在智慧。TCP的三次握手恰如文明进程中信任的建立——不是莽撞的一见如故,而是经由试探、回应、确认的仪式感,在不确定的数字旷野中开辟出确定的通途。这三次往复,是对现代社会中廉价连接的优雅反抗。

TLS在可靠连接之上构筑的安全通道,展现了更为深刻的生命哲学。证书验证如同灵魂的相互审视,非对称加密恰似谨慎的自我披露,而前向保密特性,则隐喻着高级的情感智慧——即便关系终结,曾经的亲密仍应保持其神圣不可侵犯。从1.2到1.3的演进,是人类在效率与安全间的永恒求索,也是成熟心智的写照:学会在保持边界的同时,不牺牲连接的深度。

四次挥手的告别艺术,揭示了圆满的退场比热烈的开场更需要智慧。TIME-WAIT状态的设置,是协议设计中最富诗意的留白——它承认信息可能迷失,理解需要时间抵达,给所有未完成的对话以温柔的余韵。这种克制的等待,是对速食时代最优雅的悖离。

在万物互联的喧嚣中,这些底层协议依然保持着古典的节奏。它们不因光速传输而省略必要的确认,不因效率至上而牺牲安全的底线。每一次连接都重新开始,每一次加密都独一无二。这种在即时满足时代的“延迟美学”,正是我们在迷失中急需找回的生活韵律。

或许,我们应当在这些沉默的协议中寻找答案:像TCP般珍视连接的完整,如TLS般懂得边界的艺术,若挥手告别时保有优雅的余韵。在代码的深处,我们意外邂逅了生活的真谛——所有珍贵都需要时间的沉淀,所有信任都需要耐心的构建,所有结束都值得温柔的对待。

这就是协议教给我们的终极智慧:在确定与不确定性的永恒张力中,既保持连接又守护独立的节点,于混沌中建立秩序,在秩序中保留温度。