机器视觉---光学变焦与数字变焦

光学变焦与数字变焦是图像放大领域的两大核心技术,二者在原理、画质、硬件要求上存在本质差异——前者依托物理光学结构实现“真放大”,后者依赖软件算法完成“伪放大”。

一、核心定义:明确“变焦”的本质差异

1. 光学变焦(Optical Zoom)

光学变焦是通过移动镜头组内的光学镜片,改变镜头物理焦距(Focal Length),进而调整视场角(FOV),实现对远处物体“拉近”或“推远”的技术。其核心是“从物理层面改变光线的成像路径”,所有像素均来自镜头真实捕捉的光线,未经过软件裁剪或合成。

例如,单反相机的“24-70mm F2.8”镜头,24mm为广角端焦距(视场角约84°,适合拍风景),70mm为长焦端焦距(视场角约34°,适合拍人像),变焦时镜筒会物理伸出/缩回,本质是镜片间距变化导致焦距改变。

2. 数字变焦(Digital Zoom)

数字变焦不改变镜头任何物理参数,而是通过软件裁切图像中心区域,再将裁切后的小尺寸图像通过插值算法放大到原分辨率,模拟“变焦”效果。其核心是“对已有像素的重新排列与填充”,未增加任何新的图像细节,本质是“从原图中剪一块放大,再用算法补全缺失像素”。

例如,一部4800万像素(8000×6000)的手机,开启2倍数字变焦时,会先裁切中心4000×3000区域(1200万像素),再通过双三次插值将1200万像素放大到4800万像素,最终画面看似“拉近”,实则细节已损失。

目前手机大多采用混合变焦,高端机会带有光学变焦(混合变焦);低端机一般没有光学变焦

二、技术原理:拆解“放大”的实现逻辑

(一)光学变焦:靠硬件镜头组实现“真清晰”

光学变焦的技术门槛集中在精密光学设计与机械控制,需掌握5个核心细节:

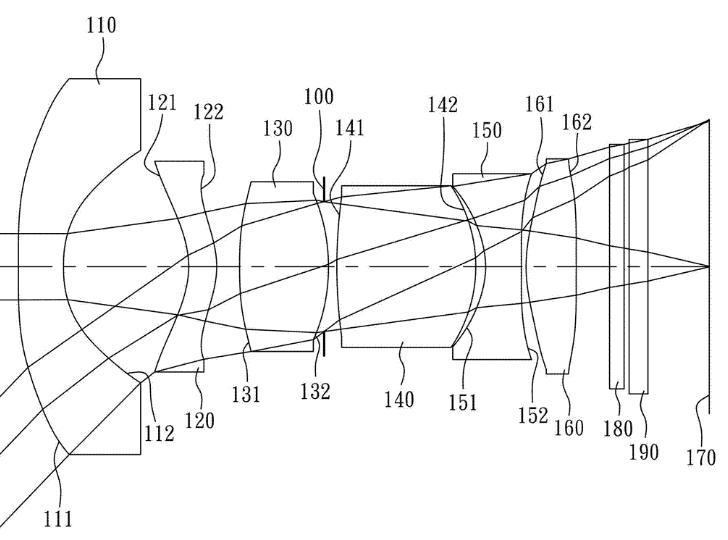

1. 镜头组的核心构成:3组镜片协同工作

光学变焦镜头并非单一镜片,而是由多组功能不同的镜片组成,核心包括三类:

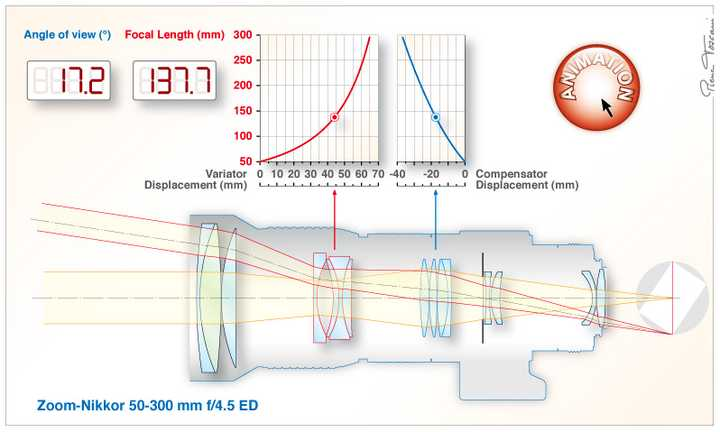

- 变焦镜组:由2-4片凹透镜与凸透镜组合而成,通过步进电机驱动沿光轴移动,改变镜片间距,直接调整镜头的物理焦距(如从16mm广角→80mm长焦),是“变焦”的核心执行部件;

- 对焦镜组:与变焦镜组同步移动,通过微调镜片位置补偿焦距变化带来的失焦,确保变焦过程中画面始终清晰(避免“变焦后糊片”);

- 补偿镜组:部分高端镜头会增加1-2片特殊镜片(如ED超低色散镜片、Aspherical非球面镜片),用于矫正变焦过程中产生的像差(如球差导致的边缘模糊、色差导致的色彩偏移),保证全焦段画质一致性。

2. 焦距、视场角与成像范围的定量关系

光学变焦的“拉近能力”由“焦距变化”决定,而焦距与视场角、成像范围呈固定数学关系:

视场角(对角线)≈ 2×arctan(传感器对角线长度/(2×焦距))

- 焦距越短:视场角越大,成像范围越广(如16mm焦距对应视场角约100°,可拍全景风景);

- 焦距越长:视场角越小,成像范围越窄,但物体在画面中占比越大(如200mm焦距对应视场角约12°,可拍远处的鸟类)。

以全画幅传感器(对角线长度43.3mm)为例:16mm焦距视场角约100°,50mm焦距视场角约46°,200mm焦距视场角约12°——焦距每增加4倍,视场角缩小至1/4,物体在画面中占比扩大4倍,这就是“光学变焦拉近”的本质。

3. 光学变焦比的计算与实际意义

“光学变焦比”是衡量拉近能力的核心指标,计算公式为:光学变焦比=长焦端焦距÷广角端焦距。

- 例1:手机镜头“16mm-80mm”,变焦比=80÷16=5倍(标注为“5x Optical Zoom”),意味着长焦端可将物体“拉近5倍”,画面中物体大小是广角端的5倍;

- 例2:单反镜头“70-200mm”,变焦比=200÷70≈2.86倍,虽变焦比小,但长焦端200mm的绝对焦距更长,实际拉近能力比手机5倍光变更强(因手机16mm广角端焦距短,80mm长焦端绝对焦距仍小于200mm)。

需注意:“变焦比”≠“放大倍数”,而是“视场角的缩小比例”,但视觉上呈现为“物体放大”,且绝对焦距越长,相同变焦比下的拉近效果越明显。

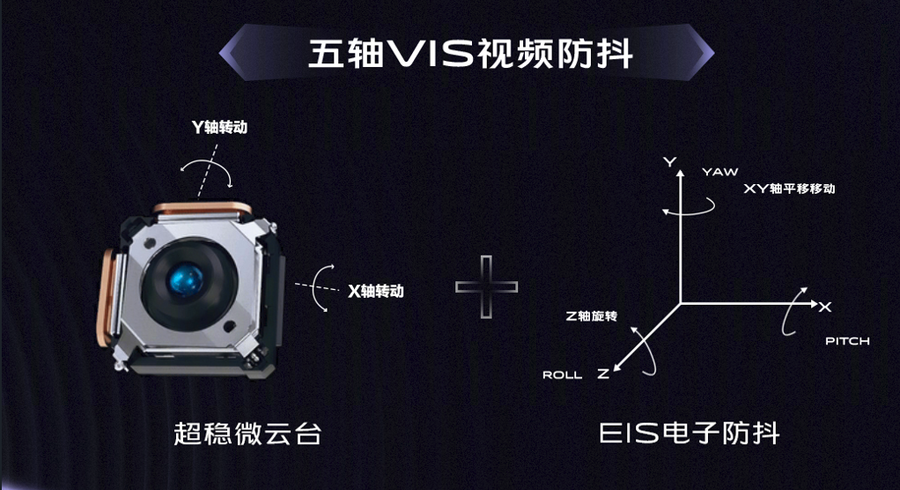

4. 光学防抖(OIS):高倍光变的“画质保障”

长焦端焦距越长,轻微手抖造成的画面偏移越明显(“手抖放大效应”)——例如,200mm焦距下,1mm的手抖会导致画面偏移约0.5°,相当于在画面中偏移50个像素,远大于16mm焦距下的偏移量。因此,高倍光学变焦镜头必须搭配光学防抖技术:

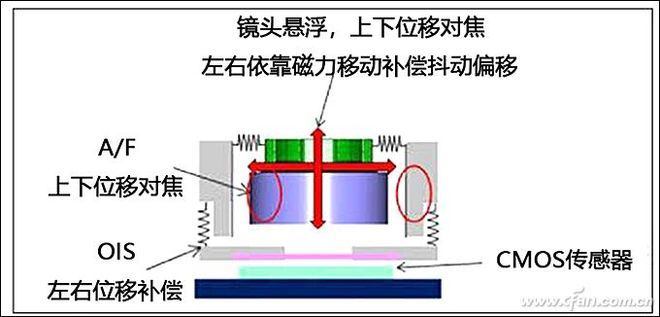

- 镜片位移式OIS:通过陀螺仪实时检测手抖方向,驱动补偿镜组反向移动(如手抖向左,镜片向右移),抵消抖动对成像的影响,常见于单反、微单镜头;

- 传感器位移式OIS:镜头不动,通过电机驱动图像传感器反向移动,原理与镜片位移一致,常见于手机、卡片相机(可节省镜头体积)。

光学防抖可将高倍光变的安全快门速度降低2-3档(如200mm焦距下,无防抖需1/200s快门,有防抖可降至1/50s),大幅减少糊片概率。

5. 光学变焦的技术局限:体积、成本与光圈的权衡

光学变焦虽画质优秀,但存在三大局限:

- 体积大:多组可移动镜片需足够空间,如20倍光学变焦的单反镜头长度可达20cm,重量超1kg,无法适配手机等小型设备;

- 成本高:精密镜片(如ED镜片、非球面镜片)的加工难度大,步进电机的控制精度要求高,一套高端光学变焦镜头成本可达数千元;

- 光圈缩小:长焦端焦距越长,镜头光圈越难做大(因光圈=焦距/镜片直径,焦距变长需更大镜片才能保持大光圈),如20倍光变镜头的长焦端光圈常为F5.6-F8,弱光环境下进光量少,画质易下降。

(二)数字变焦:靠软件算法实现“伪放大”

数字变焦的技术核心是“裁切+插值”,看似简单,实则包含算法细节与画质损失的关键逻辑:

1. 第一步:像素裁切(Crop)—— 丢失边缘像素

数字变焦的第一步是“从原始图像中裁切中心区域”,裁切比例与变焦倍数正相关:

- 假设传感器分辨率为4800万像素(8000×6000):

- 2倍数字变焦:裁切中心4000×3000区域(1200万像素),保留原图像1/4的像素;

- 4倍数字变焦:裁切中心2000×1500区域(300万像素),保留原图像1/16的像素;

- 10倍数字变焦:裁切中心800×600区域(48万像素),仅保留原图像1/100的像素。

裁切阶段的本质是“丢弃边缘像素,聚焦中心区域”,此时画面已丢失大量细节,但未进行像素合成,若直接输出裁切后的小尺寸图像(如1200万像素),画质虽下降但无“模糊感”;但实际应用中,设备会将裁切后的小图像放大到原分辨率(如4800万像素),这就需要第二步“插值”。

2. 第二步:插值放大(Interpolation)—— 生成“假像素”

插值算法的作用是“将低分辨率图像放大到高分辨率”,核心是通过周围像素的信息“预测”缺失像素的数值,不同算法的画质差异极大:

- 最近邻插值(Nearest Neighbor):直接取距离目标像素最近的像素值填充,算法简单但画质最差,会出现明显的“块状锯齿”,仅用于早期低端设备;

- 双线性插值(Bilinear):取目标像素周围4个像素的平均值填充,画质比最近邻平滑,但仍有模糊感,常见于入门级相机;

- 双三次插值(Bicubic):取周围16个像素的加权平均值(距离越近权重越高)填充,细节保留更优,是当前主流算法(如手机、电脑自带的图像放大功能);

- Lanczos插值:取周围32个像素进行加权计算,对高频细节(如边缘、纹理)的保留效果优于双三次,但算法复杂度高,耗时较长,常见于专业图像编辑软件(如Photoshop);

- AI超分插值(AI Super Resolution):通过深度学习模型(如CNN、GAN)学习大量“低分辨率-高分辨率”图像对,预测缺失细节,可减少模糊感、增强边缘锐度,是当前数字变焦的主流优化方向(如手机的“100倍数码变焦”多基于此技术)。

但需明确:无论何种插值算法,生成的像素都是“计算值”,而非镜头捕捉的“真实光线信息”——例如,AI可预测“树叶的边缘形状”,但无法还原“树叶上的纹理细节”,本质仍是“伪细节”。

3. 数字变焦的“倍数陷阱”:看似无限,实则有限

理论上,数字变焦倍数可无限大(如手机标注“100倍数码变焦”),但实际画质会随倍数增加急剧下降,存在两个关键阈值:

- 低倍数(2-3倍):若传感器分辨率足够高(如4800万像素),裁切后的像素数量仍能满足日常需求(如1200万像素),插值痕迹不明显,画质接近原片,适合临时放大(如看远处路标);

- 中倍数(4-10倍):裁切后的像素数量大幅减少(如300-1200万像素),插值像素占比升高,画面边缘开始模糊,噪点增多,仅适合社交媒体分享(如朋友圈);

- 高倍数(10倍以上):裁切后的像素数量极少(如48-300万像素),插值算法无法弥补细节损失,画面充满“油画感”(边缘模糊、色彩断层),仅能“看清物体大致轮廓”,无实际画质意义。

例如,一部1200万像素(4000×3000)的手机,10倍数字变焦后仅保留400×300像素(12万像素),放大到1200万像素后,画质甚至不如早期功能机。

三、全方位性能对比:12个维度分清优劣

| 对比维度 | 光学变焦(Optical Zoom) | 数字变焦(Digital Zoom) |

|---|---|---|

| 核心原理 | 物理镜片移动改变焦距,捕捉真实光线 | 软件裁切+插值,无物理参数变化 |

| 画质表现 | 全焦段保持原分辨率,细节清晰,无画质损失 | 分辨率随倍数下降,细节丢失,出现模糊/噪点/油画感 |

| 变焦倍数限制 | 受物理镜头结构限制(常见3-10倍,长焦镜头可达20倍+) | 理论无限,实际受传感器分辨率限制(倍数越高画质越差) |

| 硬件成本 | 高(多组精密镜片、步进电机、防抖模块) | 极低(纯软件算法,无额外硬件成本) |

| 设备体积 | 大(如单反长焦镜头长度超15cm) | 小(无额外硬件,适合手机、小型监控相机) |

| 功耗消耗 | 较高(电机驱动镜片移动,单次变焦功耗约10-50mW) | 极低(仅软件计算,单次变焦功耗<1mW) |

| 弱光表现 | 依赖光圈大小(大光圈镜头弱光画质优) | 差(插值放大后噪点被同步放大,弱光下更明显) |

| 视频拍摄适配 | 变焦过程流畅,支持实时追焦,适合专业视频 | 变焦易卡顿,画质模糊,仅适合临时监控 |

| 后期裁剪灵活性 | 原片分辨率高,后期可二次裁剪,保留更多细节 | 已裁切过,后期再裁剪会进一步损失画质 |

| 技术门槛 | 高(需光学设计、精密机械制造、防抖控制) | 低(算法成熟,易集成到设备中) |

| 适用设备 | 单反、微单、高端手机(带潜望镜头)、专业摄像机 | 普通手机、卡片相机、监控相机、行车记录仪 |

| 成本性价比 | 低(画质优但成本高) | 高(成本低但画质差) |

四、常见误区与实际应用建议

1. 必须纠正的3个核心误区

-

误区1:“数字变焦=手动裁剪图片”

本质逻辑相同,但设备的数字变焦会“实时插值放大到原分辨率”,而手动裁剪是“保留小尺寸图像”——例如,4800万像素手机2倍数字变焦,输出的是4800万像素的“插值图”;手动裁剪中心区域,输出的是1200万像素的“真实图”,若手动将1200万像素放大到4800万像素,效果与数字变焦完全一致。 -

误区2:“混合变焦=光学变焦”

手机宣传的“混合变焦”(如5倍混合变焦)是“光学变焦+数字变焦”的结合:若手机有3倍光学变焦镜头,当用户调到5倍时,会先用3倍光变镜头捕捉画面,再对画面进行1.67倍数字变焦(5÷3≈1.67),最终实现5倍放大。其画质优于纯数字变焦,但仍不如纯5倍光学变焦(因包含数字插值环节)。 -

误区3:“变焦倍数越大越好”

光学变焦倍数越大,镜头体积越大、光圈越小,弱光画质越差——例如,手机的10倍潜望光学变焦镜头,长焦端光圈常为F4.9,弱光下进光量仅为3倍光变镜头(F2.4)的1/4,画质反而更差;数字变焦倍数越大,画质越模糊,100倍数码变焦仅能“看清轮廓”,无实际意义。

2. 实际应用场景的选择建议

- 专业摄影/摄像(如人像、风光、体育赛事):优先选光学变焦,搭配大光圈镜头(如24-70mm F2.8),确保画质清晰、细节丰富;

- 日常记录/社交媒体分享(如聚餐、旅行):若设备有2-3倍光学变焦,优先用光学变焦;若无,可用2倍以内数字变焦,避免高倍数放大;

- 远距离临时观察(如看远处路标、舞台表演):可用5倍以内数字变焦,满足“看清大致内容”的需求,无需追求画质;

- 监控/安防场景:可搭配“光学变焦+数字变焦”——日常用光学变焦覆盖大范围,发现异常时用数字变焦临时放大细节,平衡覆盖范围与观察精度。

3. 如何快速辨别设备的变焦类型

- 看参数标注:正规设备会明确标注“光学变焦X倍”(Optical Zoom Xx),数字变焦可能标注为“Digital Zoom Yx”,若仅标注“Zoom Xx”未提“Optical”,大概率是数字变焦;

- 看镜头形态:变焦时镜头有物理伸出/缩回(如单反镜筒变长、手机镜头模组凸起),是光学变焦;镜头无任何移动,仅屏幕画面放大,是数字变焦;

- 看画质变化:变焦后画面细节清晰、文字可辨,是光学变焦;画面模糊、文字边缘发虚,是数字变焦。

五、技术发展趋势:从“单一优化”到“混合融合”

1. 光学变焦的“小型化革命”

为解决传统光学变焦体积大的问题,两大技术方向成为主流:

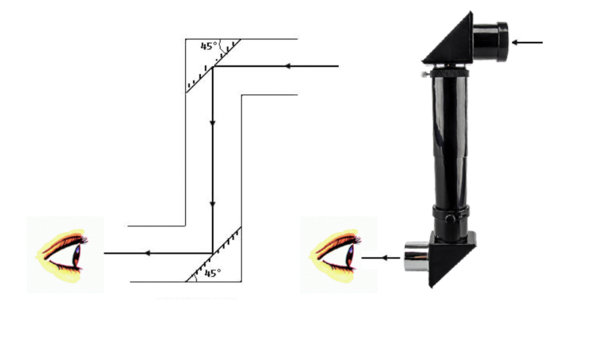

- 潜望式镜头:将镜头横向放置(与传感器垂直),通过棱镜将光线折射到传感器上,实现“光轴折叠”——例如,手机的5倍潜望镜头,物理长度仅10mm(传统纵向镜头需20mm以上),在小体积内实现高倍光学变焦,已成为高端手机的标配;

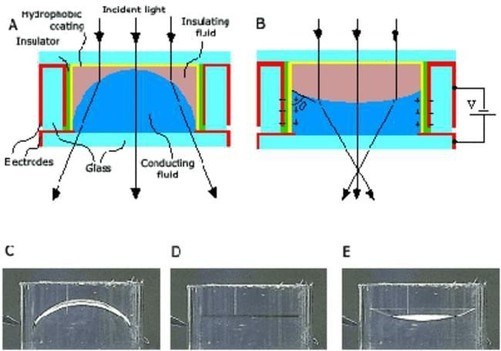

- 液态镜头:用可变形的液态材料(如硅油)替代传统玻璃镜片,通过电压控制液态材料的形状,改变焦距——无需移动镜片,体积仅为传统镜头的1/3,且变焦速度更快,目前已应用于部分监控相机和手机。

2. 数字变焦的“AI画质升级”

AI技术正在大幅改善数字变焦的画质,核心方向是“多帧合成+超分重建”:

- 多帧合成:拍摄时连续捕捉多张同场景图像,通过算法对齐并融合多张图像的细节,减少噪点(如夜间数字变焦时,融合多张图像降低暗部噪点);

- 超分重建:基于GAN(生成对抗网络)模型,学习海量“低清-高清”图像对,可更精准地预测细节(如将模糊的文字边缘还原为清晰轮廓)——例如,手机的“100倍数码变焦”,通过AI超分可让50倍放大后的画面仍能看清物体轮廓,虽非真实细节,但视觉效果大幅提升。

3. 未来方向:“光学+数字”的无缝融合

未来的变焦技术将不再是“非光即数”的选择,而是二者的深度融合:设备会根据场景自动切换模式——低倍数(1-3倍)用纯光学变焦,中倍数(3-10倍)用“光学变焦+AI数字变焦”,高倍数(10倍以上)用“多帧合成+AI超分”,在体积、成本、画质间找到最佳平衡,满足不同场景的需求。

光学变焦是“靠硬件说话的真清晰”,适合追求画质的专业场景;数字变焦是“靠算法凑数的伪放大”,适合低成本的临时需求。二者没有绝对的“优劣”,只有“场景适配”——理解其技术本质,才能在选购设备(如相机、手机)、使用变焦功能时不被宣传误导,做出符合需求的选择。