React 12

1 事件绑定的核心逻辑与常见陷阱

一、React 事件绑定的本质:传递「函数本身」而非「函数调用结果」

React 事件(如 onClick、onChange 等)的本质是等待某个触发时机(如点击、输入)再执行指定函数。因此,事件绑定需要传递的是「函数本身」(函数引用),而不是「立即执行函数并返回结果」。

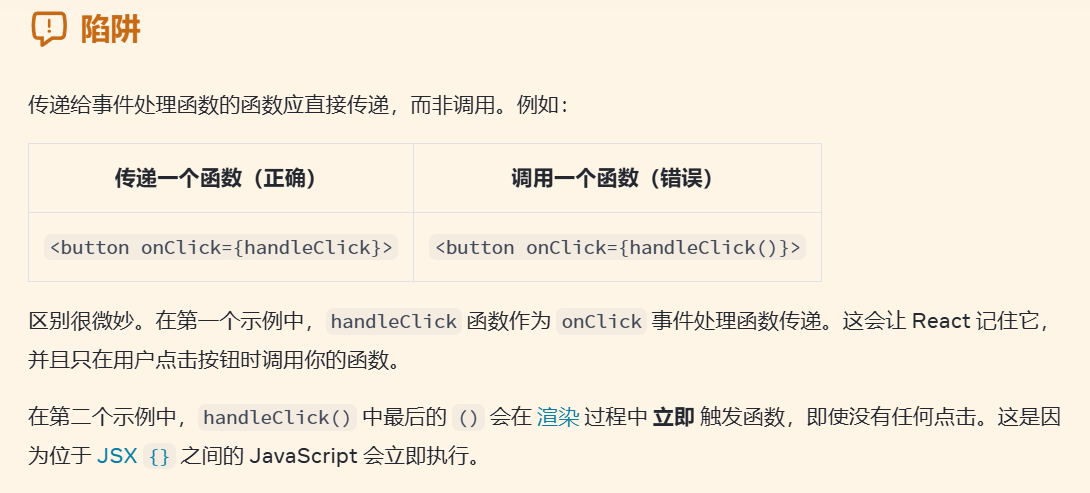

二、常见错误与正确写法对比

1. 绑定命名函数时

正确写法:

onClick={handleClick}直接传递函数名handleClick(函数引用),React 会在用户点击时才调用它。错误写法:

onClick={handleClick()}加了()会导致函数在组件渲染时立即执行(因为 JSX 中{}内的代码会被立即执行),而非点击时触发。function App() {const handleClick = () => {console.log("点击了按钮");};// 正确:点击时执行return <button onClick={handleClick}>点击我</button>;// 错误:渲染时立即执行,点击无反应(除非函数返回另一个函数)// return <button onClick={handleClick()}>点击我</button>; }

2. 绑定内联函数时

正确写法:

onClick={() => alert('点击了')}用匿名箭头函数包裹逻辑,传递的是「箭头函数本身」,React 会在点击时执行箭头函数内的代码(alert)。错误写法:

onClick={alert('点击了')}直接写alert(...)会导致渲染时立即执行alert(因为alert(...)是函数调用),点击时反而无反应。// 正确:点击时弹出提示 <button onClick={() => alert('点击了')}>点击我</button>// 错误:渲染时立即弹出提示,点击无反应 <button onClick={alert('点击了')}>点击我</button>

三、为什么会出现这种陷阱?

JSX 中 {} 内的代码是「立即执行的 JavaScript 表达式」。

- 当你写

onClick={handleClick()}或onClick={alert(...)}时,handleClick()和alert(...)会被当作表达式立即执行,结果(通常是undefined)会被赋值给onClick,导致事件失效。 - 只有传递「函数本身」(如

handleClick或() => {...}),onClick才能在触发时调用该函数。

四、React 事件绑定的完整实现方式

根据是否需要传递参数、是否使用类组件等场景,常见的绑定方式有以下几种:

1. 无参数的命名函数绑定

直接传递函数名(适用于不需要额外参数的场景)。

function App() {const handleClick = () => {console.log("按钮被点击");};return <button onClick={handleClick}>点击</button>;

}

2. 需要传递参数的绑定(内联箭头函数包裹)

如果需要向事件处理函数传递参数,用箭头函数包裹调用(确保函数在点击时执行,而非渲染时)。

function App() {const handleDelete = (id) => {console.log("删除 ID 为", id, "的数据");};// 点击时传递参数 123 给 handleDeletereturn <button onClick={() => handleDelete(123)}>删除</button>;

}

3. 类组件中的绑定(需注意 this 指向)

类组件中函数的 this 默认指向 undefined,需要通过以下方式绑定:

- 在构造函数中绑定(推荐,避免重复创建函数):

class App extends React.Component {constructor(props) {super(props);this.handleClick = this.handleClick.bind(this); // 绑定 this}handleClick() {console.log("this 指向组件实例:", this);}render() {return <button onClick={this.handleClick}>点击</button>;} } - 使用箭头函数定义方法(ES6 类字段语法,自动绑定 this):

class App extends React.Component {// 箭头函数的 this 指向组件实例handleClick = () => {console.log("this 指向组件实例:", this);};render() {return <button onClick={this.handleClick}>点击</button>;} }

4. 绑定事件对象(event)

如需获取事件对象(如鼠标位置、输入值等),可直接在函数中接收,或通过箭头函数传递。

// 方式 1:命名函数直接接收 event

const handleInput = (e) => {console.log("输入值:", e.target.value);

};

<input onChange={handleInput} />// 方式 2:内联箭头函数同时传递参数和 event

const handleChange = (id, e) => {console.log("ID:", id, "输入值:", e.target.value);

};

<input onChange={(e) => handleChange(123, e)} />

五、总结

- 核心原则:事件绑定需传递「函数本身」,而非「函数调用结果」。

- 避免陷阱:不要在

onClick={}中直接写函数名()或执行语句()(如alert()),除非用箭头函数包裹。 - 灵活使用:根据是否需要参数、是否为类组件,选择命名函数、箭头函数包裹或绑定

this的方式。

按照以上规则,就能正确实现 React 事件绑定,避免渲染时误执行、点击无反应等问题。

2 详细解释事件处理函数处理中的props

由于事件处理函数声明于组件内部,因此它们可以直接访问组件的 props。示例中的按钮,当点击时会弹出带有 message prop 的 alert:

function AlertButton({ message, children }) {return (<button onClick={() => alert(message)}>{children}</button>);

}export default function Toolbar() {return (<div><AlertButton message="正在播放!">播放电影</AlertButton><AlertButton message="正在上传!">上传图片</AlertButton></div>);

}

一、先看懂整体结构:两个组件的分工

这段代码定义了两个组件,它们的关系是「父子组件」:

AlertButton:子组件,负责渲染一个按钮,点击时弹出提示框(核心功能是「带提示的按钮」)。Toolbar:父组件,负责组合多个AlertButton子组件,形成一个工具栏(核心功能是「组织按钮布局」)。

最终页面会显示两个按钮,点击第一个弹出 “正在播放!”,点击第二个弹出 “正在上传!”。

二、逐行解析 AlertButton 子组件

function AlertButton({ message, children }) {return (<button onClick={() => alert(message)}>{children}</button>);

}

1. 函数参数:{ message, children }(接收父组件传递的数据)

这是「解构赋值」语法,意思是从组件的

props(父组件传递的参数对象)中提取两个属性:message:父组件传递的 “提示文本”(比如 “正在播放!”)。children:父组件在标签中间写的内容(比如<AlertButton>播放电影</AlertButton>中的 “播放电影”)。

可以理解为:

AlertButton组件需要两个 “原材料”,一个是点击时要显示的文字(message),一个是按钮上要显示的文字(children)。

2. 返回值:渲染一个按钮(button 标签)

<button onClick={() => alert(message)}>{children}

</button>

button标签:就是普通的 HTML 按钮,但由 React 控制渲染。onClick={() => alert(message)}:按钮的点击事件绑定(核心逻辑):onClick是 React 的事件属性(类似 HTML 的onclick,但首字母大写),用于监听按钮点击。() => alert(message)是一个匿名箭头函数,当按钮被点击时,会执行alert(message)(弹出提示框,内容是message的值)。- 为什么要用箭头函数包裹?如果直接写

onClick={alert(message)},会导致组件一渲染就弹出提示(因为alert(...)会被立即执行),而不是点击时才弹出。箭头函数在这里的作用是 “延迟执行”—— 只有点击时才会调用alert。

{children}:按钮上显示的文字,由父组件通过标签内容传递(比如 “播放电影”“上传图片”)。{}是 React 中插入 JavaScript 变量的语法,这里会把children的值(字符串)显示在按钮上。

三、逐行解析 Toolbar 父组件

export default function Toolbar() {return (<div><AlertButton message="正在播放!">播放电影</AlertButton><AlertButton message="正在上传!">上传图片</AlertButton></div>);

}

1. export default:对外暴露组件

表示这个 Toolbar 组件可以被其他文件导入使用(比如在 App.js 中导入并渲染)。

2. 返回值:渲染一个包含两个 AlertButton 的容器

外层

div:作为容器,把两个按钮放在一起(类似 HTML 中用div组织布局)。第一个

AlertButton组件:<AlertButton message="正在播放!">播放电影 </AlertButton>- 向子组件

AlertButton传递了两个数据:message="正在播放!":通过属性传递,子组件会用这个值作为提示文本。- 标签中间的 “播放电影”:会被子组件的

children接收,作为按钮上显示的文字。

- 向子组件

第二个

AlertButton组件:<AlertButton message="正在上传!">上传图片 </AlertButton>- 同理,传递

message="正在上传!",按钮文字为 “上传图片”。

- 同理,传递

四、完整执行流程(从渲染到点击)

渲染阶段:

- 当

Toolbar组件被渲染时,会生成两个AlertButton组件。 - 第一个

AlertButton拿到message="正在播放!"和children="播放电影",渲染成:<button onClick={...}>播放电影</button>。 - 第二个

AlertButton拿到message="正在上传!"和children="上传图片",渲染成:<button onClick={...}>上传图片</button>。 - 最终页面显示两个按钮,文字分别是 “播放电影” 和 “上传图片”。

- 当

点击阶段:

- 当用户点击 “播放电影” 按钮时,触发

onClick事件,执行箭头函数() => alert(message)。 - 此时

message的值是 “正在播放!”,所以弹出提示框显示 “正在播放!”。 - 点击 “上传图片” 按钮时,同理,弹出 “正在上传!”。

- 当用户点击 “播放电影” 按钮时,触发

五、核心亮点:组件复用

AlertButton 被设计成一个 “通用组件”—— 只负责 “点击按钮弹出提示” 这个核心功能,而具体的提示文本(message)和按钮文字(children)由父组件动态传递。这样一来:

- 如果需要第三个按钮(比如 “下载文件”,提示 “正在下载!”),只需要在

Toolbar中再写一个<AlertButton message="正在下载!">下载文件</AlertButton>即可,无需修改AlertButton的代码。 - 这就是 React 组件化的核心思想:封装可复用的功能,通过 props 传递动态数据。

【还是没看懂,props没引入啊,为什么{message}这种语法,这是js语法吗】

!{message} 这种写法确实和 JavaScript 语法直接相关,而且 props 其实隐藏在代码里了,只是用了更简洁的写法。我们一步步拆开来,保证你能看懂:

一、先明确:props 是什么?它在哪里?

在 React 中,props 是父组件传递给子组件的数据的 “总称”,本质是一个 JavaScript 对象。比如父组件写 <AlertButton message="正在播放!">播放电影</AlertButton>,子组件会收到一个 props 对象,长这样:

props = {message: "正在播放!",children: "播放电影"

}

那代码里为什么没写 props 呢?因为子组件用了 “解构赋值”(JavaScript 的语法),直接从 props 里提取了需要的属性。

二、function AlertButton({ message, children }) 其实是简写!

这句话完整的写法应该是:

function AlertButton(props) { // 这里的 props 就是父组件传递的所有数据const message = props.message; // 从 props 里取出 messageconst children = props.children; // 从 props 里取出 children// ... 后面的代码

}

而 { message, children } 是 JavaScript 的 “对象解构赋值” 语法,是上面三行代码的简写。它的意思是:“从传入的 props 对象中,直接提取 message 和 children 这两个属性,作为变量使用”。

就像你有一个快递箱(props),里面装了两个东西(message 和 children),解构赋值就相当于直接把这两个东西从箱子里拿出来,不用每次都打开箱子(props.xxx)再取。

三、{message} 在 JSX 中是什么意思?

当你在 JSX 里看到 {},它的作用是 “插入 JavaScript 变量或表达式”。比如:

<button onClick={() => alert(message)}>{children}

</button>

这里的 {message} 和 {children},就是把前面从 props 里解构出来的 message 和 children 变量,插入到 JSX 中:

alert(message)里的message:是 JavaScript 变量,对应父组件传递的message值(比如 “正在播放!”)。{children}:在 JSX 中插入children变量,对应父组件在标签中间写的内容(比如 “播放电影”)。

举个例子:当父组件传递 message="正在播放!" 和 children="播放电影" 时,子组件的 JSX 会被 “翻译” 成:

<button onClick={() => alert("正在播放!")}>播放电影

</button>

这就是为什么点击按钮会弹出 “正在播放!”,按钮上显示 “播放电影”。

四、总结:核心语法链

- 父组件通过

<AlertButton message="xxx">文字</AlertButton>传递数据,形成props对象:{ message: "xxx", children: "文字" }。 - 子组件用

function AlertButton({ message, children })(对象解构)从props中提取变量,相当于const message = props.message; const children = props.children;。 - JSX 中用

{变量名}插入这些变量,比如alert(message)用了message变量,{children}显示了children变量。

整个过程完全基于 JavaScript 语法(对象、解构赋值)和 React 对 JSX 的规定({} 插入变量),没有任何 “魔法”。

如果还是哪里绕不过来,可以试着把代码改回 “不简写” 的版本,对比着看:

// 不简写的 AlertButton 组件

function AlertButton(props) { // 显式写出 propsreturn (<button onClick={() => alert(props.message)}> // 用 props.message{props.children} // 用 props.children</button>);

}

这样是不是就清晰多了?{message} 其实就是 {props.message} 的简写呀!

3 React 事件传播

要理解事件传播,我们可以从概念定义、React 中的表现(含 onScroll 的特殊情况)两个维度来解析:

一、事件传播的核心概念

事件传播是指用户操作(如点击、鼠标移动)触发事件后,事件会在 DOM 元素之间 “传递” 的过程,分为三个阶段:

- 捕获阶段:事件从最外层的根元素开始,向目标元素 “穿透”。

- 目标阶段:事件到达触发的目标元素。

- 冒泡阶段:事件从目标元素开始,向最外层的根元素 “回弹”。

我们可以用一个生活场景类比:

把 DOM 元素想象成 “嵌套的盒子”,比如 <div><button>点击我</button></div>。

当你点击按钮时,事件会先从 div(外层盒子)“捕获” 到 button(目标盒子),再从 button“冒泡” 回 div。

在这个过程中,你可以在 div 或 button 上监听事件,从而实现事件委托(用父元素统一处理子元素的事件)等功能。

二、React 中大多数事件的传播逻辑

在 React 中,除了 onScroll,其他事件(如 onClick、onChange、onMouseMove 等)都遵循事件传播机制。

举个例子:

function App() {const handleDivClick = () => {console.log("div 被点击了");};const handleButtonClick = () => {console.log("button 被点击了");};return (<div onClick={handleDivClick} style={{ padding: "20px", border: "1px solid #000" }}><button onClick={handleButtonClick}>点击我</button></div>);

}

当你点击按钮时:

- 按钮的

handleButtonClick会执行(目标阶段)。 - 事件会 “冒泡” 到外层的

div,触发handleDivClick(冒泡阶段)。最终控制台会先打印button 被点击了,再打印div 被点击了。

三、onScroll 的特殊之处(不传播)

onScroll 事件仅会在你绑定的 JSX 标签上触发,不会向父元素或子元素传播。

比如:

function App() {const handleDivScroll = () => {console.log("div 滚动了");};const handleInnerDivScroll = () => {console.log("内部 div 滚动了");};return (<divonClick={handleDivClick}onScroll={handleDivScroll}style={{ height: "200px", overflow: "auto", border: "1px solid #000" }}><divonScroll={handleInnerDivScroll}style={{ height: "400px", background: "#f0f0f0" }}>滚动我...</div></div>);

}

- 当你滚动 “内部 div” 时,只会触发

handleInnerDivScroll,外层的div的handleDivScroll不会被触发(因为onScroll不传播)。 - 只有当你滚动外层

div时,才会触发handleDivScroll。

总结来说,事件传播是事件在 DOM 元素间 “传递” 的过程,React 中大部分事件都支持这种传递,方便做事件委托等操作;但 onScroll 是例外,它只在绑定的元素自身触发,不会向外传播。

【是不是就是事件响应了?】

可以这么理解,但 “事件传播” 和 “事件响应” 是两个相关但不同的概念,前者是后者的 “传递过程”,后者是 “最终结果”。我们用一个具体的例子说清楚:

1. 事件响应:“谁被触发了”

当你点击一个按钮时,按钮的点击事件处理函数(比如 onClick 绑定的函数)执行了,这就是 “事件响应”—— 某个元素对事件做出了反应。

比如:

<button onClick={() => console.log("按钮被点击")}>点我</button>

点击按钮后,console.log 执行了,这就是 “事件响应”。

2. 事件传播:“事件怎么传到这里的”

但事件不会凭空被响应,它有一个 “传递路径”。比如:

<div onClick={() => console.log("div 响应了")}><button onClick={() => console.log("按钮响应了")}>点我</button>

</div>

当你点击按钮时:

- 首先,按钮的

onClick执行(按钮响应了事件)。 - 接着,事件会 “冒泡” 到外层的

div,div的onClick也会执行(div 也响应了事件)。

这个 “按钮 → div” 的传递过程,就是 “事件传播”。传播的目的是让事件沿途的元素都有机会响应事件。

总结

- 事件响应:单个元素对事件做出的具体处理(比如执行函数)。

- 事件传播:事件在元素之间传递的过程,决定了哪些元素有机会响应事件。

简单说,事件传播是 “事件走的路”,事件响应是 “路上的元素做的事”。没有传播,很多元素可能没机会响应事件;没有响应,传播也就没有意义啦。

4 冒泡

【冒泡是什么,这个是不是就是多次连击click不会产生多个弹窗,优化了交互】

要理解冒泡,我们需要结合 React 事件传播的三个阶段,以及它和 “多次交互优化” 的区别来解析:

一、什么是「事件冒泡」?

事件冒泡是事件传播的 “第三阶段”:当事件在 “目标元素”(比如按钮)触发后,会从目标元素开始,向父元素逐层向上传递,沿途的父元素如果绑定了对应事件(如 onClick),就会依次执行。

举个例子:

<div onClick={() => console.log("div 被点击")}><button onClick={() => console.log("按钮被点击")}>点我</button>

</div>

当你点击按钮时:

- 先执行按钮的

onClick(目标阶段)→ 打印 “按钮被点击”。 - 事件冒泡到外层

div,执行div的onClick→ 打印 “div 被点击”。

这就是 “冒泡”—— 事件像水泡一样从底部(目标元素)往顶部(父元素)“冒”,让父元素也能响应事件。

二、它和 “多次点击不产生多个弹窗” 无关

你提到的 “多次点击不产生多个弹窗” 是 “防止重复触发” 的交互优化 ,和事件冒泡的逻辑没有直接关系。

事件冒泡是 “事件传递的机制”,而 “防止重复弹窗” 是业务逻辑层面的控制(比如用状态 isClicked 标记是否已触发,或者防抖 / 节流)。

比如,如果你想点击按钮只弹一次窗,可以这样写:

function App() {const [clicked, setClicked] = React.useState(false);const handleClick = () => {if (!clicked) {alert("只弹一次!");setClicked(true);}};return <button onClick={handleClick}>点我</button>;

}

这里是通过状态 clicked 来控制是否触发弹窗,和事件冒泡的机制无关。

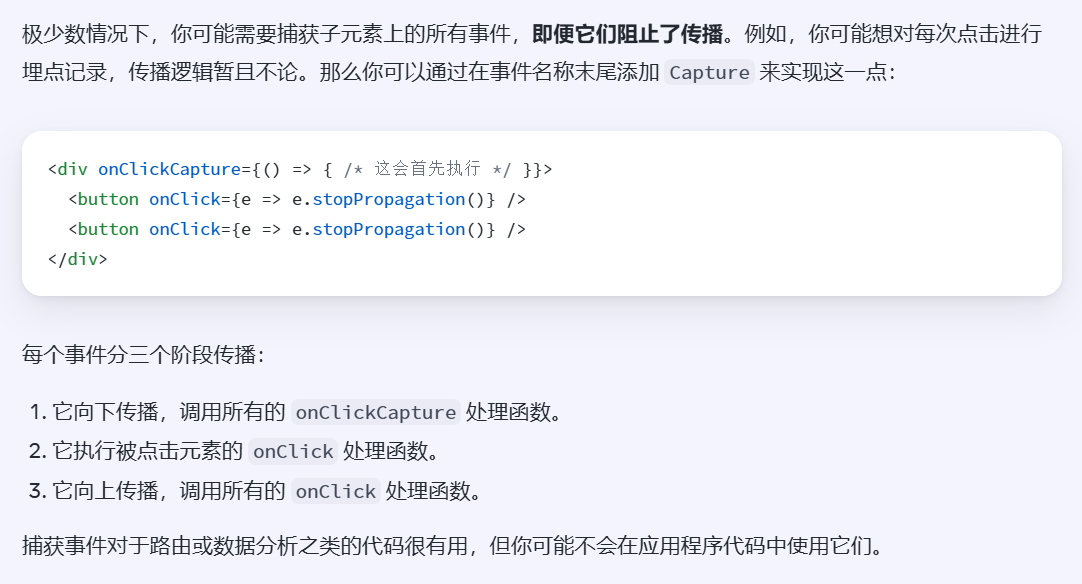

三、再结合你提供的 “捕获阶段” 理解事件传播全流程

React 事件传播分为三个阶段,冒泡是其中最后一个阶段:

- 捕获阶段:事件从根元素向下传递,执行所有带

Capture后缀的事件(如onClickCapture)。 - 目标阶段:事件到达触发的目标元素,执行它的事件(如

onClick)。 - 冒泡阶段:事件从目标元素向上传递,执行所有父元素的事件(如

onClick)。

比如代码中的例子:

<div onClickCapture={() => { /* 捕获阶段执行 */ }}><button onClick={e => e.stopPropagation()} /><button onClick={e => e.stopPropagation()} />

</div>

- 点击按钮时,先执行

div的onClickCapture(捕获阶段)。 - 再执行按钮的

onClick,但e.stopPropagation()会阻止事件继续冒泡,所以父元素的onClick(如果有的话)不会再执行。

总结:

- 「冒泡」是事件传播的一个阶段,让父元素能响应子元素的事件。

- 它和 “防止多次弹窗” 是两个不同层面的逻辑,前者是事件机制,后者是业务交互优化。

5 阻止冒泡和阻止默认行为

一、e.preventDefault():阻止 “默认行为”

它的作用是阻止浏览器对该事件的 “默认操作”,但不会阻止事件传播(冒泡 / 捕获)。

举几个常见的默认行为例子:

- 点击

<a href="https://xxx.com">时,浏览器会默认跳转到目标链接。 - 提交

<form>时,浏览器会默认刷新页面并提交数据。 - 按下空格键时,页面会默认向下滚动。

如果我们想 “自定义这些行为”,就可以用 e.preventDefault() 阻止默认操作。

示例:

// 点击链接时,不跳转,只执行自定义逻辑

<ahref="https://example.com"onClick={(e) => {e.preventDefault(); // 阻止默认跳转console.log("链接被点击,但不跳转");}}

>点我

</a>

二、阻止冒泡的 API:e.stopPropagation()

它的作用是阻止事件在 DOM 中继续传播(包括冒泡和捕获阶段),但不会影响浏览器的默认行为。

示例(结合之前的冒泡场景):

<div onClick={() => console.log("div 被点击")}><buttononClick={(e) => {e.stopPropagation(); // 阻止事件冒泡到 divconsole.log("按钮被点击");}}>点我</button>

</div>

此时点击按钮,只会打印 “按钮被点击”,外层 div 的 onClick 不会执行(因为冒泡被阻止了)。

三、总结:两者的核心区别

| 特性 | e.preventDefault() | e.stopPropagation() |

|---|---|---|

| 作用 | 阻止浏览器的默认行为 | 阻止事件的传播(冒泡 / 捕获) |

| 不影响的逻辑 | 事件仍然会继续传播(冒泡 / 捕获) | 浏览器默认行为仍然会执行 |

| 典型场景 | 自定义链接跳转、表单提交等 | 避免父元素重复响应子元素的事件 |

简单来说:

- 如果你想 “不让浏览器自动干某件事”(比如不跳转、不刷新),用

e.preventDefault()。 - 如果你想 “不让事件传到父元素”(比如子元素点击了,父元素别再触发),用

e.stopPropagation()。

6 摘要

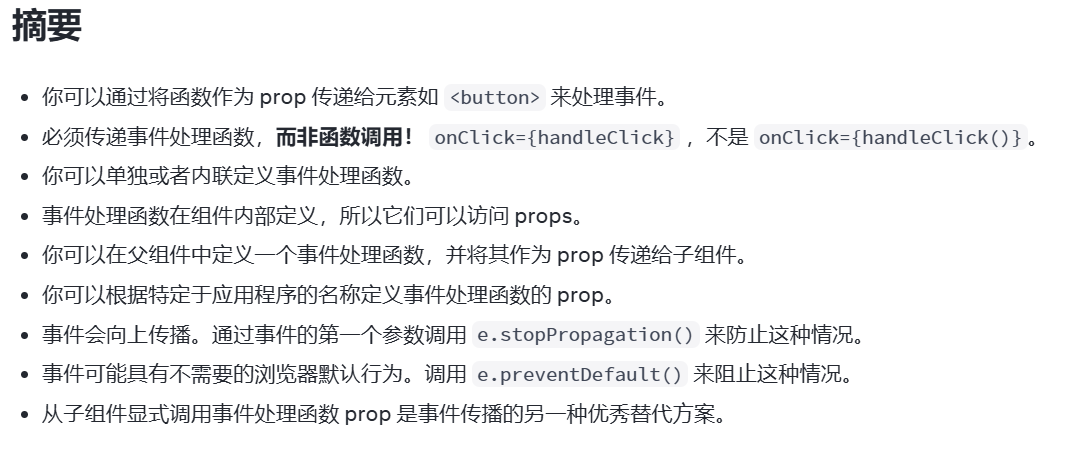

这篇摘要围绕 React 事件处理,从绑定方式、传播控制、函数传递、默认行为等维度,系统总结了核心规则,以下是详细拆解:

一、事件处理函数的绑定与定义

- 绑定形式:需将函数本身作为

prop传递给元素(如<button>),格式为onClick={handleClick},而非onClick={handleClick()}(后者会在渲染时立即执行函数,而非点击时触发)。 - 定义方式:可单独定义(命名函数)或内联定义(箭头函数,如

onClick={() => { ... }})。 - 作用域优势:事件处理函数在组件内部定义时,可直接访问组件的

props,便于读取父组件传递的数据。

二、事件的 “跨组件传递” 与自定义

- 父传子传递逻辑:可在父组件中定义事件处理函数,再将其作为

prop传递给子组件(子组件通过该prop触发父组件的逻辑)。 - 自定义事件名称:事件处理函数的

prop名称可根据业务自定义(不局限于onClick等 React 内置事件名)。

三、事件传播与默认行为的控制

- 传播控制:React 事件默认会 “向上传播”(冒泡),若需阻止,可在事件处理函数中调用

e.stopPropagation()(e是事件对象参数)。 - 默认行为阻止:若需取消浏览器对事件的默认操作(如链接跳转、表单刷新),可调用

e.preventDefault()。

四、事件处理的替代方案

若想避免事件传播的复杂度,可采用“子组件显式调用父组件传递的事件处理函数 prop”的方式,这是一种更可控的 “事件交互” 替代方案。

简言之,React 事件处理的核心逻辑是“函数作为 prop 传递、按需控制传播与默认行为、灵活支持跨组件交互”,这些规则确保了事件逻辑的可维护性与交互的精准性。