第三方软件测试机构:【“Bug预防”比“Bug发现”更有价值:如何建立缺陷根因分析与流转机制?】

传统的软件测试是“消防员”,四处灭火(找Bug)。而缺陷预防机制要求我们成为“建筑师”,在蓝图阶段就考虑如何防火。

Bug发现:是事后补救,成本随发现阶段的推后而呈指数级增长。

Bug预防:是事前规划和事中控制,为了从源头减少甚至消除缺陷的引入,是最高效、最经济的质量保障手段。

建立缺陷根本原因分析和流转机制,就是将这种理念制度化、流程化、可操作化。

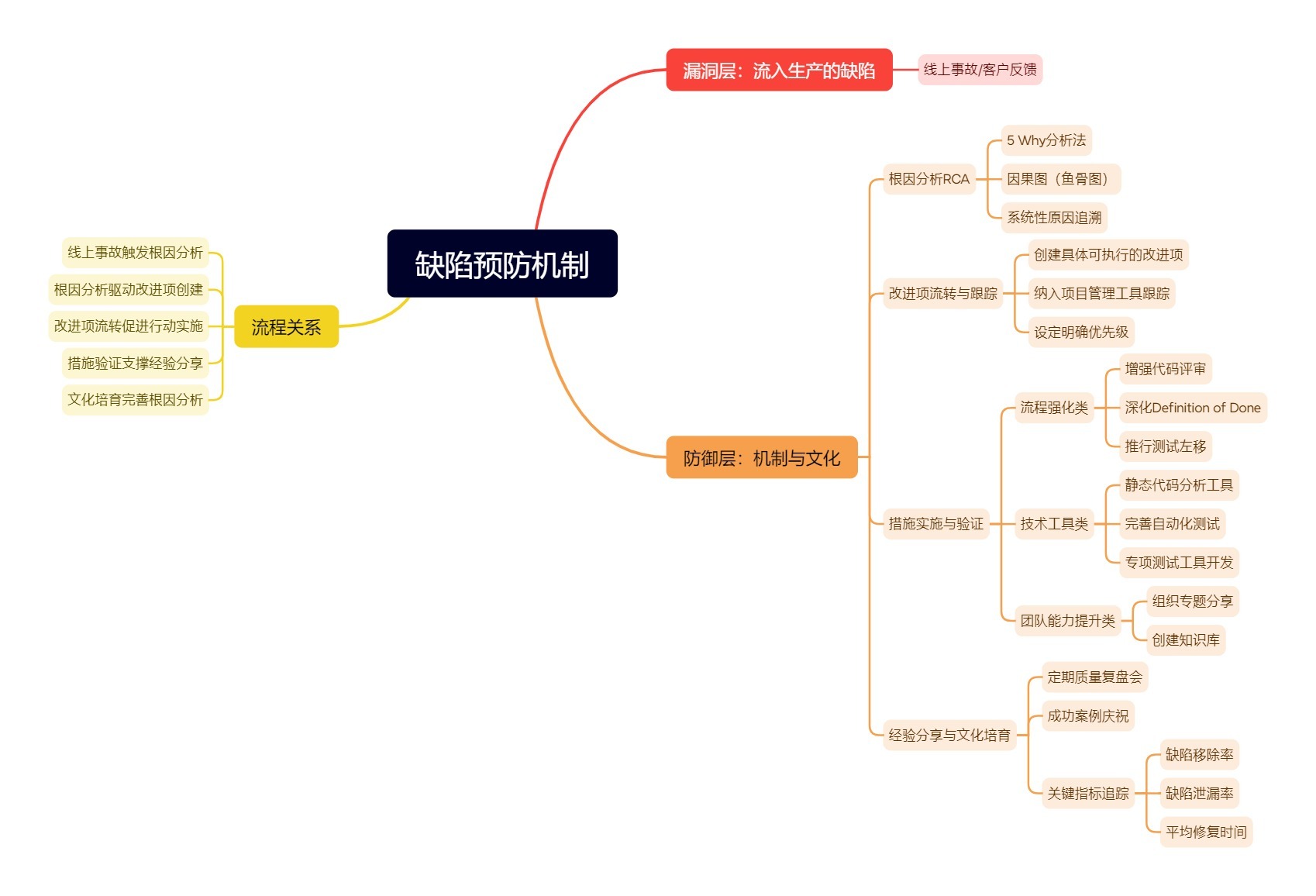

机制蓝图:缺陷预防的闭环系统

一个有效的缺陷预防体系,不止是分析bug本身。是一套将技术、流程和人紧密结合起来,从事故中学习并系统性改进的开发的闭环过程。

如上图所示,整个机制始于线上漏洞,并通过一个由四个环节构成的持续循环,不断强化自身的防御层。

根本原因分析

找到问题的根本原因,而非表面症状。推荐使用 “5 Why分析法” 结合 “因果图(鱼骨图)”。

案例:

问题:用户下单时,页面提示“系统繁忙,请稍后再试”。

1 Why:为什么报错?-因为创建订单时,调用积分服务超时了。

2 Why:为什么超时?-积分服务的接口响应时间超过了5秒的网关超时设置。

3 Why:为什么响应慢?-数据库查询某用户的历史积分记录时,执行缓慢。

4 Why:为什么查询慢?-因为该用户积分变动记录高达百万条,而查询语句未使用高效索引。

5 Why(根因):为什么没加索引?

选项A:开发人员不熟悉索引设计规范。(能力问题)

选项B:代码评审和CR环节未发现此问题。(流程问题)

选项C:没有对大数据量的表进行常态化性能巡检。(工具/制度问题)

只有追溯到类似A、B、C这样的系统性原因,才算触及根因。

改进制度和跟踪

找到根本原因后,必须转化为可执行、可跟踪、可验证的改进项。

如何实施:

创建改进项:每个根因都应对应至少一个改进项。改进项必须是具体的、可衡量的、有责任人的、有截止日期的。

错误示例:“提高代码质量。”

正确示例:“由张三在下一迭代(v1.5)结束前,为points_transaction表user_id字段添加索引,并提交李四进行代码评审。”

纳入跟踪系统:不要用Excel或邮件! 必须将改进项录入团队正在使用的项目管理工具(如Jira、Asana)中,和需求、开发任务同等对待。可以创建一个专用的“质量改进”项目或标签。

明确优先级:根据根因的影响范围和严重程度,为改进项设定优先级(P0/P1/P2),确保高优先级的改进项被优先解决。

系统措施和验证

改进措施通常分为以下几类:

流程强化

增强代码评审(CR):引入评审检查清单,其中必须包含“SQL性能和索引设计”、“异常处理”、“边界条件”等重要项。

深化Definition of Done:在DoD中明确要求,例如“新功能或改动涉及到的SQL查询,必须经过Explain命令分析”。

推行测试左移:在需求和设计阶段引入测试人员,进行基于需求的测试设计。

技术工具

引入静态代码分析工具:如SonarQube,并将其集成到CI流水线中,对代码坏味道、潜在Bug、安全漏洞进行强制卡点。

完善自动化测试:针对此次暴露的薄弱环节,补充相应的单元测试、集成测试。

开发或引入专项测试工具:如,针对上述案例,可以开发一个数据库索引自动巡检脚本。

团队能力提升

组织专题分享:针对本次根因,开展一次关于“数据库索引设计和优化”的内部分享。

创建知识库:将典型Bug、根因分析和解决方案沉淀到团队知识库(如Confluence)中,避免重复踩坑。

持续的培训和复盘会议反馈

定期复盘会议:每月或每季度召开一次质量复盘会,向全员展示本周期内的缺陷数据分析、根因分布、改进项完成情况及其成效。

当某个改进项成功拦截了潜在缺陷时,应公开表扬相关团队和个人,让质量贡献被看见。

指标衡量和反馈:

重要指标:追踪缺陷移除率、缺陷泄漏率、平均修复时间等。观察这些指标在机制运行后的变化趋势。

建立反馈环:验证改进措施是否真的有效。如,在引入SQL评审清单后,跟踪后续软件迭代中是否还有类似的SQL性能缺陷出现。