算法:从特殊到一般——拆解两两交换链表节点的递归解法

文章目录

- 从特殊到一般:拆解两两交换链表节点的递归解法

- 一、从简单场景开始:1-2-3 个节点的交换逻辑

- 1. 特殊情况 1:空链表或只有 1 个节点

- 2. 特殊情况 2:有 2 个节点(`1→2→null`)

- 3. 特殊情况 3:有 3 个节点(`1→2→3→null`)

- 4. 特殊情况 4:有 4 个节点(`1→2→3→4→null`)

- 二、从特殊到一般:抽象通用递归逻辑

- 1. 明确终止条件

- 2. 拆解问题:前 2 个节点与剩余节点

- 步骤 1:定义三个关键节点

- 步骤 2:交换前 2 个节点

- 步骤 3:递归处理剩余节点,并连接两部分

- 步骤 4:返回新的头节点

- 三、完整代码解析与验证

- 验证示例 1:输入`1→2→3→4→null`

- 四、总结:递归的核心是 “拆分与连接”

从特殊到一般:拆解两两交换链表节点的递归解法

力扣链接

在链表操作中,“两两交换相邻节点” 是一道经典题目。要求不修改节点值,只通过指针操作完成交换,且返回交换后的头节点。很多人初次接触时会被指针的指向关系绕晕,其实只要从最简单的场景入手,逐步推演规律,就能轻松掌握其核心逻辑。本文将从 1 个、2 个、3 个节点的特殊情况开始,带你抽象出通用的递归解法。

一、从简单场景开始:1-2-3 个节点的交换逻辑

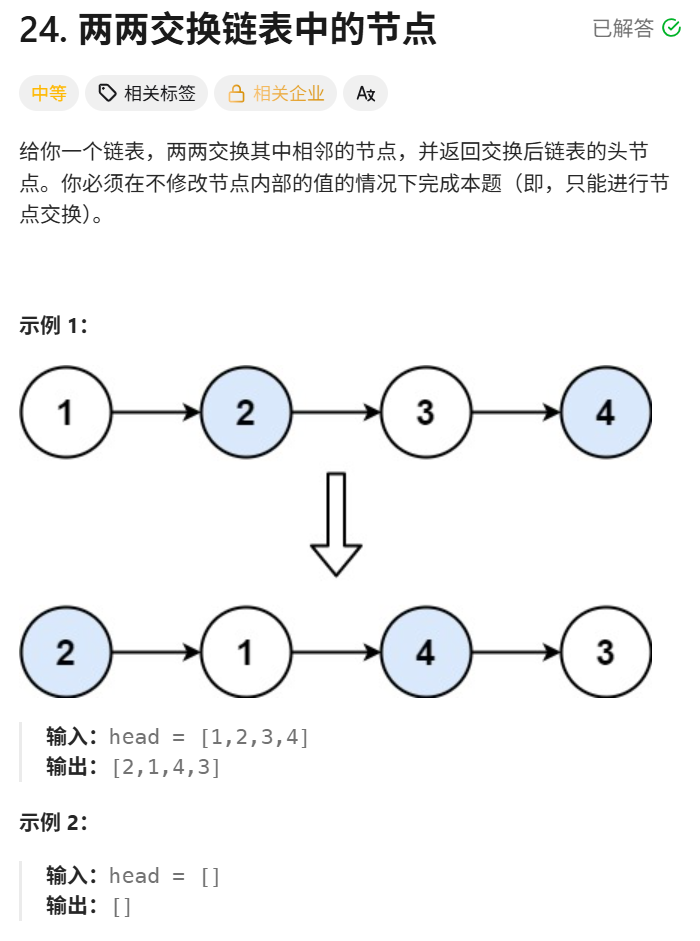

先明确问题:给定一个单链表,需要两两交换相邻的节点。例如输入1→2→3→4,输出2→1→4→3。交换时只能操作指针,不能修改节点的val值。

1. 特殊情况 1:空链表或只有 1 个节点

这是最基础的场景,无需任何交换操作:

- 若链表为空(

head = null),直接返回null; - 若只有 1 个节点(

head→null),直接返回该节点。

这就是递归的终止条件—— 当剩余节点不足 2 个时,无法交换,直接返回当前头节点。

2. 特殊情况 2:有 2 个节点(1→2→null)

这是能进行交换的最小场景,步骤如下:

- 定义

cur = 1(当前节点),next = 2(下一个节点); - 交换指针:让

next的next指向cur(即2→1); - 让

cur的next指向null(因为交换后1成为尾节点); - 返回新的头节点

next(即2)。

交换后结果为2→1→null,符合预期。此时我们发现:处理 2 个节点时,只需交换两者的指向,并让第一个节点指向后续剩余节点(这里后续为空)。

3. 特殊情况 3:有 3 个节点(1→2→3→null)

当节点数为 3 时,需要先处理前 2 个节点,再处理剩余的 1 个节点(无需交换)。步骤分解如下:

- 交换前 2 个节点:

cur = 1,next = 2,剩余节点tail = 3;- 交换后

2→1,此时需要让1的next指向剩余节点的处理结果;

- 处理剩余节点:

- 剩余节点

tail = 3(只有 1 个节点),根据终止条件,直接返回3; - 因此

1的next指向3,形成2→1→3→null;

- 剩余节点

- 返回新头节点

2。

最终结果为2→1→3→null,符合两两交换的规则(前两个交换,第三个保持原位)。

4. 特殊情况 4:有 4 个节点(1→2→3→4→null)

这是示例中的场景,更能体现递归的思路:

- 交换前 2 个节点:

cur = 1,next = 2,剩余节点tail = 3→4;- 交换后

2→1,1的next需要指向tail的处理结果;

- 递归处理剩余节点:

- 对

tail = 3→4调用交换逻辑,得到4→3→null; - 因此

1的next指向4,形成2→1→4→3→null;

- 对

- 返回新头节点

2。

这里明显看到:处理 4 个节点时,先交换前 2 个,再递归处理后 2 个,最后把两部分结果连接起来。

二、从特殊到一般:抽象通用递归逻辑

通过上述场景推演,我们可以总结出通用规律:对于任意链表,都可以拆成 “前 2 个节点” 和 “剩余节点” 两部分,先交换前 2 个,再递归处理剩余节点,最后将两部分结果连接。

1. 明确终止条件

当链表剩余节点不足 2 个时(head == null或head->next == null),无法交换,直接返回head。这是递归的 “出口”,对应代码:

if(head == nullptr || head->next == nullptr)return head;

2. 拆解问题:前 2 个节点与剩余节点

对于有至少 2 个节点的链表,按以下步骤处理:

步骤 1:定义三个关键节点

cur:当前链表的第一个节点(需要被交换到第二个位置);next:当前链表的第二个节点(需要被交换到第一个位置,成为新头节点);tail:剩余节点的头(即next->next,需要递归处理的部分,需要考虑为空的特殊情况)。

代码对应:

ListNode* cur = head; // 第一个节点

ListNode* next = head->next; // 第二个节点

ListNode* tail = next ? next->next : next; // 剩余节点的头

步骤 2:交换前 2 个节点

让next成为新的头节点,且next的next指向cur(完成前两个节点的交换):

next->next = cur; // 第二个节点指向第一个节点(交换)

步骤 3:递归处理剩余节点,并连接两部分

剩余节点tail的处理结果是一个 “已交换完成的子链表”,需要让cur的next指向这个子链表的头,从而将两部分连接:

cur->next = swapPairs(tail); // 连接交换后的剩余节点

步骤 4:返回新的头节点

交换后,next成为当前链表的新头节点,因此返回next:

return next;

三、完整代码解析与验证

将上述逻辑整合,得到完整代码:

class Solution {

public:ListNode* swapPairs(ListNode* head) {// 终止条件:节点不足2个,直接返回if(head == nullptr || head->next == nullptr)return head;// 定义三个关键节点ListNode* cur = head; // 第一个节点ListNode* next = head->next; // 第二个节点ListNode* tail = next ? next->next : next; // 剩余节点的头// 交换前两个节点next->next = cur;// 递归处理剩余节点,并连接cur->next = swapPairs(tail);// 返回新头节点return next;}

};

验证示例 1:输入1→2→3→4→null

- 第一层递归:

cur=1,next=2,tail=3→4;- 交换后

2→1; - 递归处理

tail=3→4,得到返回值4(新头节点); 1->next = 4,形成2→1→4→3→null;- 返回

2。

- 交换后

- 第二层递归(处理

3→4):cur=3,next=4,tail=null;- 交换后

4→3; - 递归处理

tail=null,返回null; 3->next = null,形成4→3→null;- 返回

4。

最终结果为2→1→4→3→null,完全符合预期。

四、总结:递归的核心是 “拆分与连接”

两两交换链表节点的递归解法,本质是将大问题拆成 “前 2 个节点” 和 “剩余节点” 两个子问题:

- 前 2 个节点:直接交换指针,完成局部处理;

- 剩余节点:通过递归复用相同的处理逻辑,得到已交换的子链表;

- 最后将两部分连接,形成完整的交换结果。

这种 “从特殊到一般” 的思考方式,是解决递归问题的通用技巧:先分析最小规模的场景(终止条件),再找到 “拆分问题” 的规律(如何将 n 规模的问题转化为 n-2 规模),最后通过连接子问题的结果得到最终答案。掌握了这种思路,面对复杂的链表操作时,就能化繁为简,轻松应对。