硬件-射频学习DAY3——高频电流的“恐深症”:趋肤效应解密

每日更新教程,评论区答疑解惑,小白也能变大神!"

目录

一、趋肤效应的物理本质:高频电流的“恐深症”

1. 现象类比:河水流速的启示

2. 电磁学机制:涡流与磁场的博弈

二、趋肤效应的核心影响因素

1. 频率:决定性因素

2. 导体几何结构

3. 材料特性

三、工程实践中的负面效应与应对策略

1. 三大负面效应

2. 四大应对策略

四、趋肤效应的创造性应用

1. 电磁屏蔽设计

2. 感应加热技术

3. 特高压直流输电(HVDC)

五、未来挑战与材料革新

1. 太赫兹频段的困境

2. 新材料路径

结语:趋肤效应中的辩证法则

一、趋肤效应的物理本质:高频电流的“恐深症”

1. 现象类比:河水流速的启示

当人在河流中游泳时:

-

水面区域:水流速度快(类比导体表面电流密度高)

-

深水区域:水流速度慢(类比导体中心电流密度低)

电流在高频下的分布与此类似——频率越高,越倾向于在导体表面流动。

2. 电磁学机制:涡流与磁场的博弈

-

涡流抵消效应:

交变电流产生交变磁场 → 磁场在导体内部感应出涡流 → 涡流方向与中心原电流相反(楞次定律),削弱中心电流。

-

表面电流增强:

导体边缘的涡流方向与原电流相同,强化表面电流密度。

-

电感分布差异:

导体中心磁通链大 → 感抗高;表面磁通链小 → 感抗低 → 电流自然选择低感抗路径(表面)。

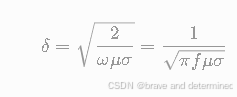

关键公式:趋肤深度(δ)

其中:

f:电流频率(Hz)

μ:材料磁导率(H/m)

σ:材料电导率(S/m)

物理意义:电流密度降至表面值37%的穿透深度。

二、趋肤效应的核心影响因素

1. 频率:决定性因素

| 频率范围 | 趋肤深度(铜) | 电流分布特征 |

|---|---|---|

| 直流(0 Hz) | ∞(全截面均匀) | 中心与表面电流密度相同 |

| 工频(50 Hz) | 9.3 mm | 表面电流略高于中心 |

| 射频(1 MHz) | 0.066 mm | 表面电流占主导 |

| 微波(10 GHz) | 0.66 μm | 电流几乎完全集中于表面 |

规律:频率每增加100倍,趋肤深度缩小10倍。

2. 导体几何结构

-

实心导体:

中心区域利用率低(如直径5mm铜线在1MHz时,中心40%截面无电流)。

-

多股绞线(利兹线):

多根细导线并联 → 总表面积增加 → 有效降低交流电阻(比同截面积实心线电阻低70%)。

-

薄片导体:

厚度≤趋肤深度时(如PCB的1oz铜箔厚35μm,适用于≤100MHz),电流可穿透全厚度。

3. 材料特性

| 材料 | 电导率(S/m) | 磁导率 | 1GHz趋肤深度 |

|---|---|---|---|

| 铜 | 5.96×10⁷ | ≈1 | 2.06 μm |

| 金 | 4.10×10⁷ | ≈1 | 2.38 μm |

| 镍 | 1.43×10⁷ | 100 | 0.17 μm |

镍的启示:高磁导率显著加剧趋肤效应,导致射频损耗激增。

三、工程实践中的负面效应与应对策略

1. 三大负面效应

-

电阻倍增:

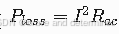

有效截面积减小 → 交流电阻

(d为导体直径) → 10MHz时铜线电阻可达直流电阻的50倍。

(d为导体直径) → 10MHz时铜线电阻可达直流电阻的50倍。 -

功率损耗:

能量以焦耳热耗散(

)→ 变压器绕组温升超限。

)→ 变压器绕组温升超限。 -

信号衰减:

高频信号传输距离受限(如5G毫米波PCB走线,28GHz时每米衰减>100dB)。

2. 四大应对策略

| 策略 | 原理 | 应用场景 |

|---|---|---|

| 利兹线 | 多股细线增加表面积 | 高频变压器绕组、天线线圈 |

| 表面镀银 | 银电导率更高(6.3×10⁷ S/m)→ 降低表面电阻 | 微波波导、卫星通信馈线 |

| 空心导体 | 去除中心无电流区域 → 减重且节省材料 | 基站天线振子 |

| 低粗糙度铜箔 | 表面粗糙度<趋肤深度 → 减少电流路径曲折 | 高速PCB(如服务器主板) |

案例:

开关电源变压器用利兹线替代单股线 → 温升降低40%,效率提升5%。

四、趋肤效应的创造性应用

1. 电磁屏蔽设计

-

原理:高频干扰电流被限制在屏蔽层表面 → 无法穿透金属壳体。

-

实现:0.1mm镀铜钢带(μₓ=1000)在1MHz时趋肤深度仅15μm → 可阻挡99%电磁干扰。

2. 感应加热技术

-

表面选择性加热:

200kHz交变磁场 → 钢铁趋肤深度0.1mm → 表面瞬间升温至800℃(核心保持低温) → 用于齿轮表面淬火。

3. 特高压直流输电(HVDC)

-

规避趋肤效应:

直流电流无频率 → 电流均匀分布 → 1000km输电损耗比交流系统低30%。

五、未来挑战与材料革新

1. 太赫兹频段的困境

-

趋肤深度极限:

300GHz时铜趋肤深度≈38nm → 接近晶格尺寸(0.3nm),量子隧穿效应导致经典公式失效。

2. 新材料路径

-

碳纳米管导线:

表面原子占比>90% → 天然适应趋肤效应(实验表明10GHz时电阻比铜低60%)。

-

超导薄膜:

液氮温区超导带材(如YBCO)→ 趋肤效应消失(电阻=0),可承载1000A/mm²电流密度。

结语:趋肤效应中的辩证法则

趋肤效应揭示电磁场与物质的深层博弈:

-

尺度辩证:当导体尺寸(如铜线直径)从厘米缩减至微米,同一物理现象从“可忽略”变为“主导因素”;

-

矛盾转化:电阻倍增的负面效应,在感应加热中转化为精准控温的核心优势;

-

工程智慧:利兹线以空间换表面的策略,诠释“以柔克刚”的东方哲学。

正如趋肤深度公式中频率与深度的平方反比律——技术演进的本质,是在物理极限与人类需求间寻找动态平衡点。