AI如何赋能EDI?智能映射与EDI异常自动处理新趋势

前言

在传统认知的电子数据交换(EDI, Electronic Data Interchange)中,格式映射与异常处理一直是最耗时费工的环节。IT团队需要手动编写映射规则,将不同客户、供应商的文档格式(如ANSI X12、EDIFACT、XML、JSON)一一匹配,同时还要人工排查各种异常:字段缺失、数据不符、编码错误、重复传输……等需耗费大量人工的动作。

然而随着AI(人工智能)与机器学习技术的兴起,EDI这一传统领域正在发生深刻变革。

越来越多企业开始探索 “智能映射(AI Mapping)” 与 “异常自动处理(AI Exception Handling)” 的解决方案,让EDI真正走向 智能化、自愈化、低维护化。

EDI智能映射与异常自动处理发展趋势

在供应链数字化与B2B集成快速发展的需求背景下,AI赋能EDI呈现出以下三大趋势:

1. 智能映射成为主流:AI通过语义理解和模式学习,自动识别不同文档结构间的对应关系,大幅减少人工配置。

2. 异常处理自动化:系统通过机器学习模型自动识别数据异常模式,提供修复建议甚至自动修复,提高系统自愈能力。

3. AI与iPaaS/ESB融合:新一代B2B集成平台将AI嵌入ESB和iPaaS中,实现从数据接入、转换、验证到异常处理的全流程智能化。

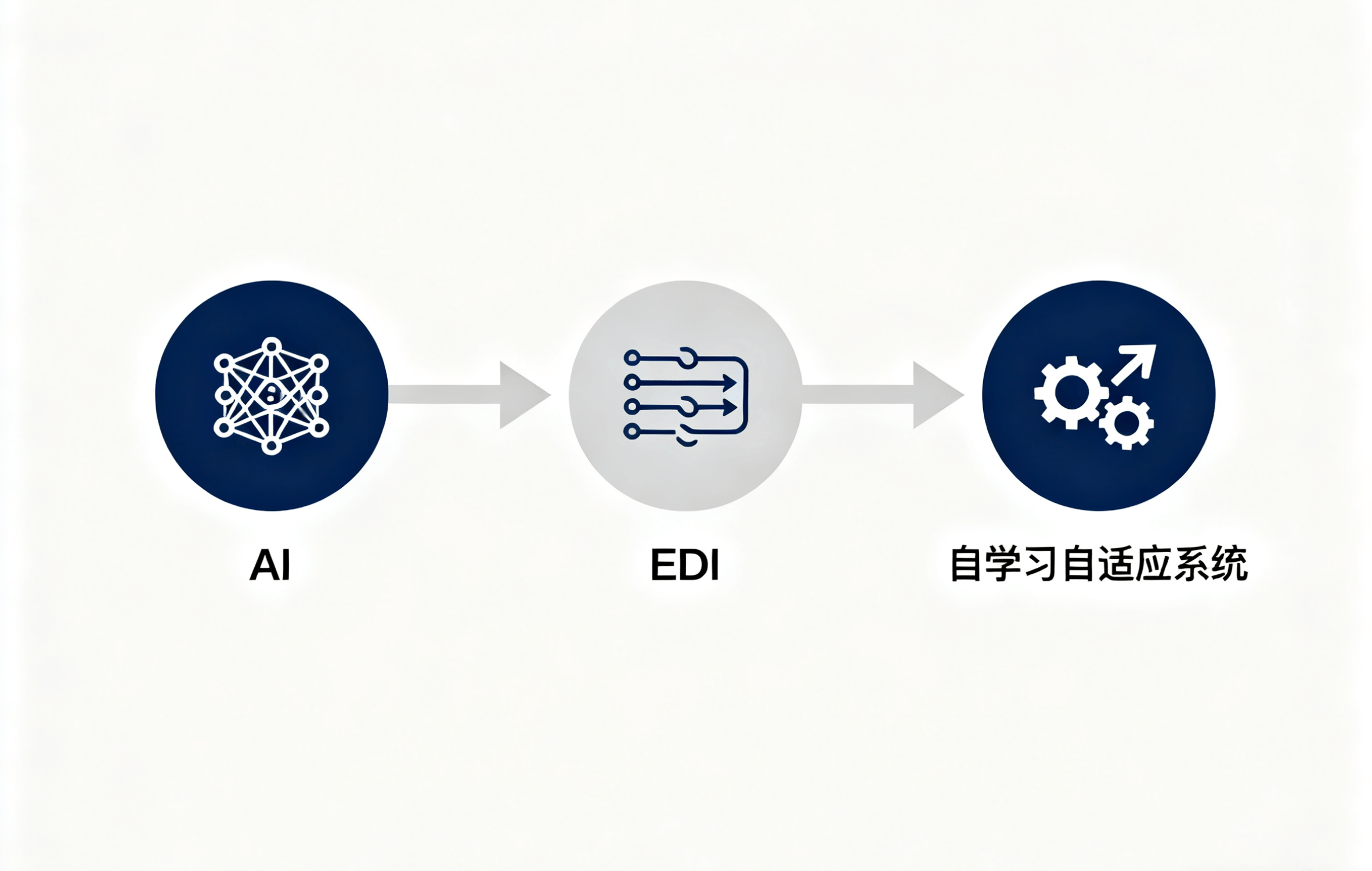

简而言之,AI让EDI从“工具型系统”升级为“自主学习型系统”。

EDI智能映射与异常自动处理技术分析

1. 智能映射(AI Mapping)技术原理

● 语义匹配:AI模型利用自然语言处理(NLP)技术,理解字段含义,如识别“InvoiceDate”与“BillingDate”是等价字段。

● 模式学习:通过对历史映射案例进行机器学习,系统能自动预测新的字段匹配规则。

● 自适应规则生成:AI根据上下文生成映射脚本(Mapping Script),实现“零代码映射”。

2. 异常自动处理(AI Exception Handling)技术原理

● 智能检测:通过统计模型或异常检测算法识别不符合规范的数据,如数值越界、格式缺失等。

● 自愈修复:结合历史修复数据,AI可自动判断错误类型并执行修复动作。

● 反馈学习:每次人工干预都会被模型学习,以优化未来判断的准确率。

上述这些AI技术的本质,是让系统具备“自学习”和“主动修复”能力,从而降低人工参与度。

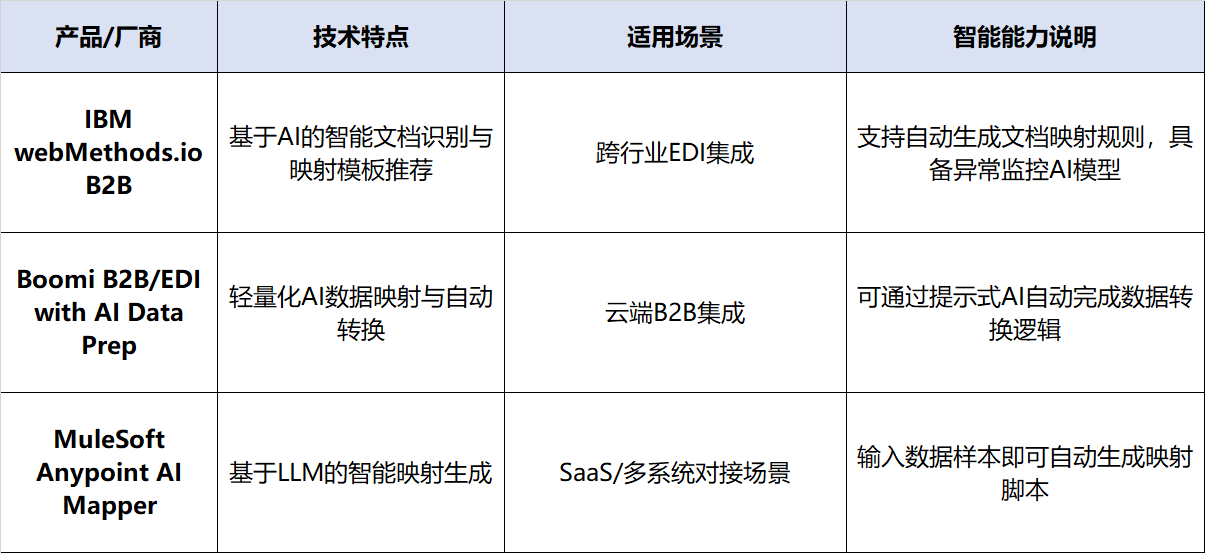

EDI智能映射与异常自动处理有哪些产品

市场上代表性的几类产品与方案:

这些产品共同特征是:

● 利用AI自动识别数据模式

● 提升EDI对接速度

● 通过自学习持续优化映射精度与异常修复率

EDI智能映射与异常自动处理的技术挑战

尽管AI赋能EDI带来诸多优势,但在实践中仍存在几项核心挑战:

1. 数据样本不足:AI模型需要大量样本来训练,但部分企业历史EDI数据质量不高或是新导入EDI没有历史数据,样本稀缺。

2. 语义歧义问题:同一字段在不同企业语义不同,AI容易误判,需要人工复核机制。

3. 模型可解释性:在合规审计中,AI自动修复的决策路径需要可追溯。

4. 跨系统兼容性:AI模块需嵌入到不同ESB/iPaaS平台中,存在集成难度。

5. 安全与隐私:在使用AI训练过程中,企业数据如何脱敏、如何防止数据泄露,是合规重点。

因此,AI在EDI中的落地不能“一步到位”,而应采用“人机协同+分阶段引入”的策略。

导入EDI智能映射与异常自动处理技术注意事项

1. 明确应用边界:AI负责高重复度、低风险的映射和异常处理,关键逻辑仍应由人工审核。

2. 建立数据基线:先通过数据清洗、标准化提升基础数据质量,否则AI效果会打折。

3. 分阶段引入:从单一客户或单一文档类型开始实验,逐步扩大范围。

4. 监控与反馈机制:建立异常反馈与人工确认环节,确保模型学习方向正确。

5. 合规与安全控制:确保AI模块符合企业安全策略与数据合规要求。

成功的智能EDI导入过程,往往是 “AI增强人工” 的过程,而不是“AI替代人工”。

总结

● AI赋能EDI的核心价值,在于让数据交换从“被动执行”走向“智能协同”。

● 通过智能映射,企业可以在几小时内完成过去需要几天甚至几周的对接任务;

● 通过异常自动处理,系统可以主动发现并修复问题,从而降低运营风险。未来3–5年,AI驱动的EDI平台将成为B2B集成的标准能力,就像今天的自动驾驶辅助一样,逐渐从“可选”变成“默认配置”。

但我们也应保持理性——AI只是放大了数据价值的“放大镜”,前提仍是企业的数据质量、流程规范与治理意识。

FAQ

Q1:AI映射是否能完全取代人工配置?

A1:目前还不能完全取代。AI可以自动生成初版映射规则,但关键字段仍需人工确认,属于“AI辅助式”模式。

Q2:是否所有EDI系统都支持AI异常处理?

A2:目前仅部分新一代云端B2B平台(如webMethods.io、Boomi、MuleSoft等)原生支持AI模块,传统系统需通过API扩展。

Q3:导入AI映射功能需要哪些前提条件?

A3:需具备较高质量的历史EDI样本数据、标准化的文档模板,以及开放的API或集成接口。

Q4:AI能否跨行业通用?

A4:可以,但不同产业(制造、零售、医药等)需针对行业标准格式进行定制化训练。

Q5:引入AI模块是否会增加成本?

A5:短期内AI模块可能增加许可费用,但长期可大幅节省人工维护成本,ROI通常能在半年内体现。