单片机与边缘计算机的软硬协同差异分析

摘要

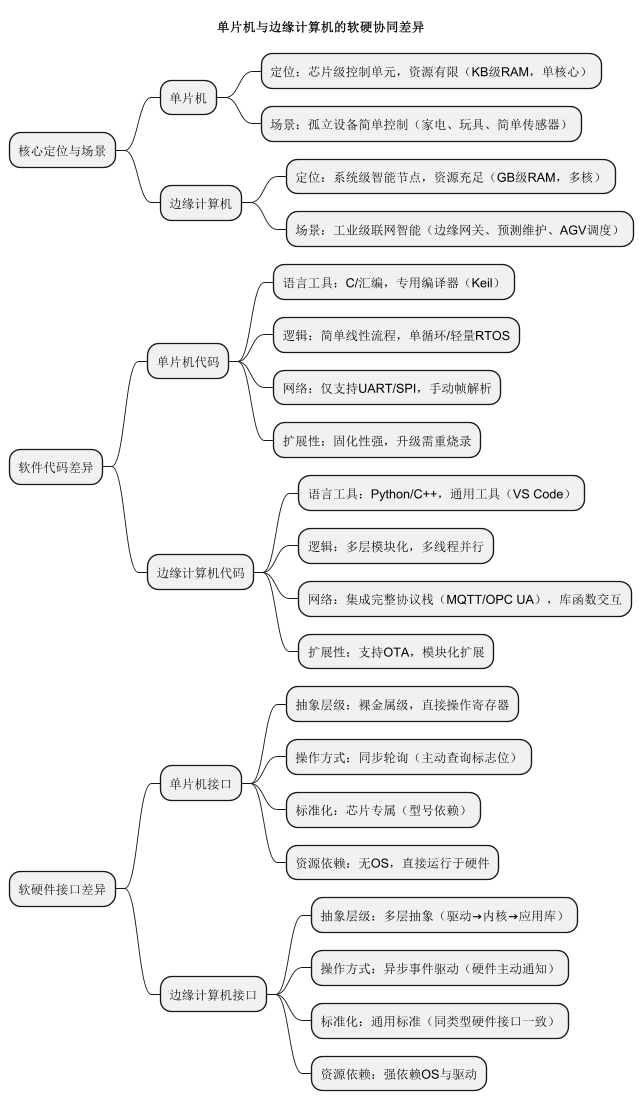

本文聚焦工业物联网领域中两类核心硬件载体 —— 单片机与边缘计算机,从核心定位、软件代码特性、软硬件接口机制三个维度,梳理两者在软硬协同方面的关键差异。单片机以 “轻量控制” 为核心,依赖直接操作硬件的极简逻辑;边缘计算机以 “复杂智能互联” 为目标,通过多层抽象与系统级协同实现高效数据处理与云端交互。差异根源在于硬件资源约束与应用场景复杂度的分化。

一、核心定位与应用场景

1. 单片机

- 定位:作为 “芯片级” 控制单元,聚焦单一或简单控制任务,资源有限(RAM 通常为 KB 级、单核心)。

- 场景:适用于孤立设备的基础控制,如家电按钮响应、简单传感器数据采集(温湿度记录仪)、玩具电机驱动等,无需联网或复杂计算。

2. 边缘计算机

- 定位:作为 “系统级” 智能节点,集成多模块(处理器、通信、存储),支持本地复杂计算与云端交互,资源充足(RAM 为 GB 级、多核)。

- 场景:适用于工业级联网场景,如智慧工厂的边缘网关(协议转换、数据预处理)、预测性维护套件(本地 AI 分析)、AGV 集群调度(实时通信与决策)等。

二、软件代码差异

| 维度 | 单片机代码 | 边缘计算机代码 |

|---|---|---|

| 编程语言与工具 | 以 C 语言 / 汇编为主,依赖专用编译器(如 Keil) | 支持 Python/C++/Java,依赖通用工具(如 VS Code) |

| 处理逻辑 | 简单线性流程(采集 - 判断 - 控制),单循环或轻量 RTOS | 多层模块化(采集 - 预处理 - 云端交互 - 执行),多线程并行 |

| 网络能力 | 仅支持 UART/SPI 等简单通信,需手动处理帧解析 | 集成完整协议栈(MQTT/OPC UA),通过库函数实现复杂交互 |

| 可维护性与扩展性 | 固化性强,升级需重新烧录,扩展需重构代码 | 支持 OTA 远程升级,模块化扩展(新增功能无需修改核心逻辑) |

三、软硬件接口差异

| 维度 | 单片机接口 | 边缘计算机接口 |

|---|---|---|

| 抽象层级 | 裸金属级,直接操作硬件寄存器(无中间层) | 多层抽象级,通过驱动→内核→应用库间接访问硬件 |

| 操作方式 | 同步轮询(主动查询硬件状态标志位) | 异步事件驱动(硬件事件主动通知软件) |

| 标准化程度 | 芯片专属(不同型号寄存器定义不同) | 通用标准化(同类型硬件接口一致,移植性强) |

| 资源依赖 | 不依赖操作系统,软件直接运行在硬件上 | 强依赖操作系统与驱动(无驱动则接口失效) |

小结

单片机与边缘计算机的软硬协同差异,本质是 “资源约束下的简单控制” 与 “充足资源下的系统级智能” 的分化。单片机通过直接操作硬件实现高效极简控制,边缘计算机通过抽象与协同支撑复杂互联与智能决策,两者分别适配工业物联网中 “点” 与 “链” 的不同需求。