AI驱动嵌入式软件全链路变革:从芯片到系统的深度智能重构

嵌入式软件正处于一场静默革命的中心。长期以来,它深陷于资源瓶颈、实时性苛求与碎片化硬件的桎梏中。如今,AI技术正以其强大的泛化与自动化能力,穿透开发、测试与部署的全链条,从根本上重塑着嵌入式软件的范式与价值。本文将系统性地剖析这场变革,揭示其从开发开发工具到行业场景的深刻影响。

一、开发效率的革命:AI工具链从“辅助”走向“主导”

传统嵌入式开发中,大量精力消耗在底层底层驱动编写、硬件寄存器配置和协议栈调试上。AI工具的引入,正将开发者从这些重复性劳动中解放出来,转向更具价值的系统架构与算法创新。

(一)智能编码助手:从“程序员”到“系统描述员”

以 GitHub Copilot、通义灵码为代表的智能编程伙伴,其价值不再局限于补全单行代码,而是进化为了解硬件特性的“嵌入式专家”。开发者只需用自然语言描述功能意图,AI便能生成精准、可靠且优化的代码片段。

1. 实战实战案例:STM32 HAL库配置

- 开发者输入:“初始化STM32F407的ADC1,使用通道5,12位分辨率,软件触发。”

- AI生成代码:

// AI Generated Code for STM32F4 ADC Initialization

void MX_ADC1_Init(void) {ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};hadc1.Instance = ADC1;hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) {Error_Handler();}sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;sConfig.Rank = 1;sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) {Error_Handler();}

}此过程将原本需要查阅数据手册、反复调试的15分钟工作,压缩至10秒钟。

2. 主流工具能力象限分析 下图直观展示了不同AI编码工具在嵌入式领域的核心竞争力与适用场景:

| 工具名称 | 硬件亲和度 | 嵌入式专项优化 | 核心优势 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 专用嵌入式插件 | 0.9 | 0.9 | 直接嵌入芯片厂商知识库,寄存器级精度 | ST/TI/NXP官方开发环境 |

| GitHub Copilot | 0.5 | 0.7 | 海量开源嵌入式项目训练数据 | 通用驱动、RTOS任务调度 |

| 通义灵码 | 0.7 | 0.6 | 对国产芯片深度优化 | 华为海思、平头哥生态 |

| Sourcegraph Cody | 0.6 | 0.4 | 项目级代码结构理解能力强 | 大型嵌入式项目重构 |

| 普通代码助手 | 0.4 | 0.5 | 基础代码补全 | 简单单片机程序 |

| GPT-4 | 0.2 | 0.3 | 强逻辑推理能力 | 算法原型验证 |

- 专用嵌入式插件(如ST AI Toolchain配套工具):占据霸主地位,直接内嵌芯片厂商的权威知识库,代码生成精确到寄存器位。

- GitHub Copilot:凭借海量开源嵌入式项目数据,在通用驱动和算法逻辑上表现出色。

- 通义灵码:在对国产芯片(如平头哥、兆易创新)的支持上独具优势。

(二)低代码/无代码平台的工业化渗透

低代码平台通过图形化编排与AI驱动的自动代码生成,正在嵌入式领域开辟出一条“高速通道”。

典型案例:工业物联网网关配置

- 传统流程:资深工程师编写C代码解析Modbus RTU协议(3-5天) -> 调试与不同PLC的兼容性(2-3天) -> 集成至网关系统。

- AI低代码流程:在平台上拖拽“Modbus采集”组件 -> AI自动识别设备型号并加载对应协议栈 -> 自动生成最优化的C代码并编译烧录(总计2小时)。

效益对比表:

| 指标 | 传统开发模式 | AI低代码模式 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 开发周期 | 7-8人日 | 0.5人日 | 约94% |

| 所需技能 | 精通C、硬件原理、协议 | 了解业务逻辑、会操作界面 | 门槛大幅降低 |

| 后续修改 | 需重新编码、编译、测试 | 通过界面配置,AI实时重新生成 | 灵活性质变 |

某大型水务集团采用此方案后,成功将5000个老旧水泵站接入物联网,项目交付时间缩短70%,并实现了对水泵能耗的AI实时优化,年度节电超过100万千瓦时。

二、质量体系的涅槃:AI构建嵌入式软件可信赖基座

在功能安全至关重要的领域,任何一个未被发现的缺陷都可能导致灾难性后果。AI将测试从“下游质检”推动为“全流程护航”,构筑起嵌入式软件的坚固防线。

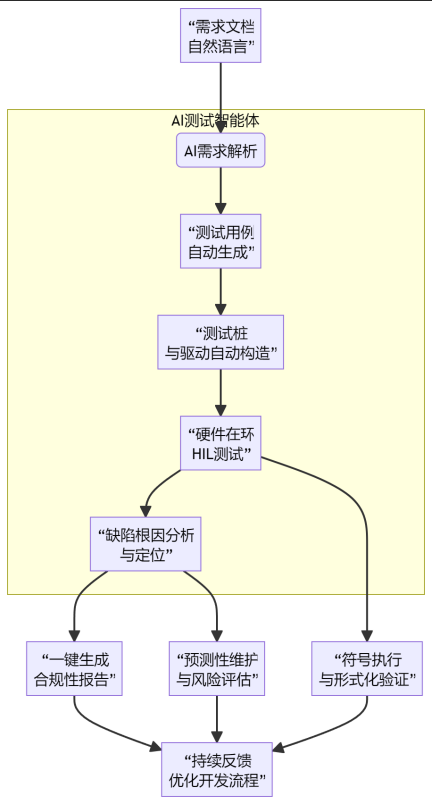

(一)智能测试全流程框架

现代AI测试框架已形成贯穿嵌入式软件开发生命周期的完整体系。

该框架体现了三大突破:

- 需求直达测试:AI直接解析自然语言需求文档,自动生成边界、压力、异常测试用例,覆盖率提升40%以上。

- 虚实结合测试:在虚拟环境中利用并行计算执行百万次测试,在物理HIL系统中进行最关键的确认,效率倍增。

- 洞察未知风险:通过学习海量缺陷数据,AI能预测哪些代码模块在特定条件下易发故障,实现从“消除已知缺陷”到“预防潜在风险”的跨越。

(二)合规性认证的“自动驾驶”

对于汽车(ISO 26262)、航空(DO-178C)等行业,合规性认证是耗时费力的巨大成本。AI工具实现了:

- 自动追溯:将代码、测试用例与需求条款一一关联。

- 规则自查:自动检查代码是否符合MISRA C等安全规范。

- 文档自生成:自动生成所需的认证证据和报告。

成果速览:一家 Tier 1 汽车供应商在其新一代车身控制器项目中,引入AI辅助测试与合规工具,将认证准备工作量从18人月削减至5人月,且审计一次性通过率100%。

三、价值边界的无限拓展:大模型点亮边缘智能

大规模语言模型(LLMs)的轻量化与边缘部署,为嵌入式设备赋予了前所未有的认知、理解和决策能力,使其从单纯的“执行单元”进化为“智能节点”。

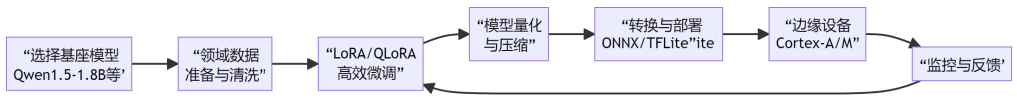

(一)端侧大模型落地的标准化流水线

业界已形成高效、可靠的端侧大模型部署方法论,其核心流程如下:

关键步骤解读:

- 精挑细选基座模型:放弃追求千亿参数的“巨无霸”,转而选用参数量在1B~7B的“小钢炮”模型,在精度与效率间取得平衡。

- 高质量数据制备:构建贴合场景的指令集,这是模型实用化的基石。

- 高效微调(Fine-tuning):采用LoRA (Low-Rank Adaptation) 等技术,仅训练极少量参数,即可让通用模型精通特定领域知识。

- 极致优化与部署:通过量化(如INT8/INT4)、剪枝等技术,将模型尺寸与计算需求降低数倍,使其能在资源受限的嵌入式环境中流畅运行。

(二)垂直行业解决方案全景图

1. 智能制造:预测性维护生态系统

- 架构剖析:

- 边缘层:在ARM Cortex-M7内核内核上部署轻量级时序模型,实时分析振动、温度信号,提取故障征兆。

- 平台层:微调后的行业大模型汇聚多设备数据,进行综合诊断与寿命预测。

- 应用层:通过DataEase等工具生成动态运维看板,指导生产计划。

成效:国内某高端机床厂商部署该系统后,实现了主轴轴承的早期预警,避免了数次计划外停机,单个产线年均节约维护成本超过200万元。

2. 智慧农业:自适应灌溉决策系统

- 方案亮点:

- 多源感知:土壤湿度传感器、气象站、无人机遥感图像。

- 大模型推理:端侧模型综合土壤墒情、天气预报、作物生长周期信息,做出是否灌溉、灌溉多少的决策。

- 结果:在宁夏某节水灌溉示范区,该系统在保证产量的前提下,节水30%以上,化肥使用量减少15%。

3. 智能汽车:舱驾融合体验

- 典型应用:

- 语音助手:本地部署的大模型处理车内语音指令,响应迅捷且保护隐私。

- 场景理解:模型能够同时理解驾驶员指令(“我冷了”)和车辆状态(环境温度20℃),然后协调执行“关闭空调A/C,提高座椅加热功率”这类复杂任务。

四、未来展望与开发者进化

嵌入式AI的浪潮方兴未艾,其未来发展将呈现出三条清晰的脉络:

- 工具链的“超融合”:未来的嵌入式AI IDE将打通从需求分析、AI编码、虚拟仿真、自动化测试到OTA更新的所有环节,形成无缝集成的“一站式”解决方案。

- 行业模型的“积木化”:将涌现出面向工业预测性维护、车载语音、智能家居等场景的预训练、轻量化模型库,开发者可以像搭积木一样快速构建应用。

- 开发范式的“根本转移”:嵌入式开发将从“手工编写每一行代码”转变为“引导、训练和组装AI模型”,并与传统C代码高效协同。

给开发者的行动指南:

- 近期:主动拥抱AI编码助手,将其作为日常开发的“副驾驶”,提升效率。

- 中期:深入学习模型压缩、剪枝、量化知识,理解如何在嵌入式硬件上高效部署AI。

- 长期:培养“软硬兼施”的系统架构能力,成为定义下一代智能终端的关键人物。

结语:AI对嵌入式软件的重塑,绝非简单的工具叠加,而是一场从思维方式、工作流程到价值创造的深度范式转移。它没有淘汰嵌入式软件,反而让其站在了新时代的中心舞台。那些率先掌握AI化开发、具备软硬协同设计能力的开发者与企業,将成为这场智能革命的主导者与最大受益者。