GPT结构剖析:从“词袋”到“思想”的魔法之旅

引子:从“鹦鹉学舌”到“举一反三”

在GPT出现之前,很多AI聊天机器人更像是一个高级的“词袋”匹配器。你问“今天天气怎么样?”,它就从数据库里找一堆和“天气”相关的句子,挑一个最像的回复你。这种模式僵硬、死板,稍微换个问法,它就懵了。我们来看下面这个例子:

假设有两句话:

句子A:"狗追猫"

句子B:"猫追狗"

词袋处理:

1.拆分单词

句子A的词袋:{"狗", "追", "猫"}

句子B的词袋:{"猫", "追", "狗"}

2.忽略顺序后,两句话的词袋完全相同,因此匹配器会认为它们高度相似。

代码示例:

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer# 输入文本

documents = ["狗追猫", "猫追狗"]# 创建词袋模型

vectorizer = CountVectorizer(token_pattern=r"(?u)\b\w+\b")

X = vectorizer.fit_transform(documents)# 输出词频矩阵

print(vectorizer.get_feature_names_out()) # 显示所有单词

print(X.toarray()) # 显示每句话的词频统计

单词列表:['猫', '狗', '追']

词频矩阵:

[[1 1 1] (句子A:猫1次, 狗1次, 追1次)

[1 1 1]] (句子B:猫1次, 狗1次, 追1次)

可见,虽然"猫吃鱼" 和 “鱼吃猫” 词袋相同,但含义完全相反。

而GPT的出现,带来了一场革命。它不再只是匹配,而是理解。它能理解你话语背后的意图,能根据上下文进行推理,甚至能“举一反三”,创造出全新的内容。这种能力的飞跃,其核心秘密就藏在它的结构里——Transformer。

所以,要理解GPT,我们首先要理解Transformer。而要理解Transformer,我们得先看看它要解决的核心问题是什么。

第一章:核心挑战——如何理解“上下文”?

想象一下,你读到一句话:“苹果发布了新款手机。” 这里的“苹果”显然指的是科技公司。但如果下一句是:“我咬了一口,真甜。” 那么“苹果”就变成了水果。

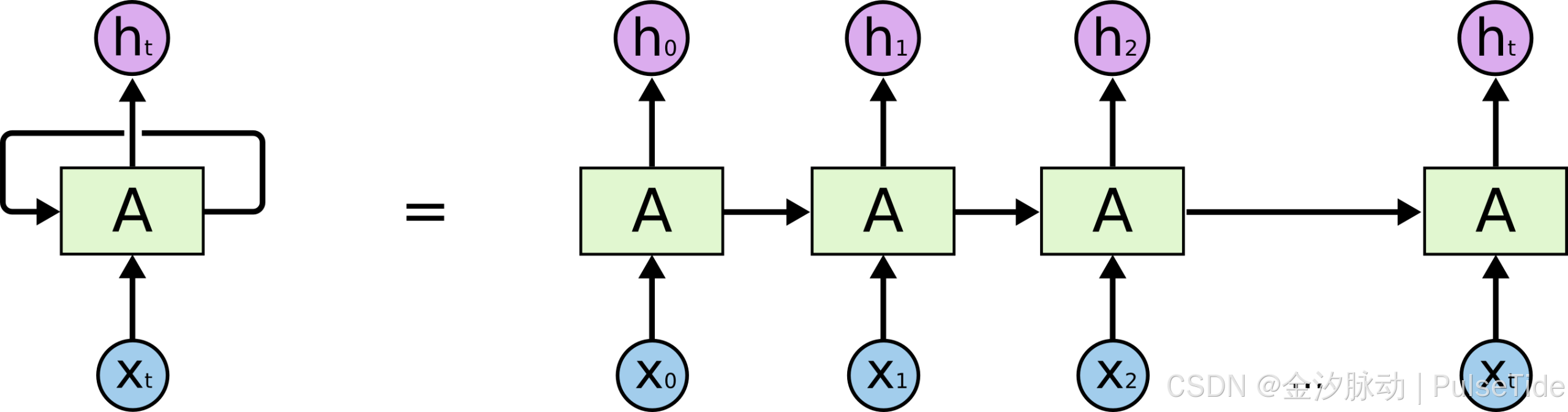

人类能轻松理解这种语义的变化,因为我们能综合整句话甚至整段话的信息。但对于早期的AI模型(比如RNN,循环神经网络)来说,这非常困难。RNN像一个流水线工人,它只能记住最近处理过的几个“零件”(词),离得越远的词,对当前决策的影响就越小,甚至完全遗忘。这就是所谓的“长期依赖问题”。

GPT要解决的,就是如何让AI模型像人一样,无论一个词离得多远,只要它对理解当前词有帮助,就能被“看见”并加以利用。这个“看见”和“利用”的机制,就是Transformer的精髓。

第二章:基石——词嵌入(Word Embedding)

在拆解Transformer之前,我们得先搞清楚,AI是怎么“认识”文字的。

对计算机来说,文字本身是毫无意义的符号。它只认得0和1。所以,第一步就是把文字“翻译”成计算机能理解的数字。最原始的方法是“独热编码”(One-Hot Encoding),比如字典里有1万个词,那么“苹果”这个词就用一个1万个元素的向量表示,其中第1234个位置是1,其余都是0。

但这种方法有个致命缺点:它无法表达词与词之间的关系。“苹果”和“香蕉”在向量空间里是完全正交的,距离和“苹果”与“汽车”一样远。这显然不符合现实。

于是,词嵌入(Word Embedding)技术应运而生。它的核心思想是:“一个词的意义,由它周围的词决定。”(语言学家J.R. Firth的名言)

具体怎么做呢?我们可以训练一个神经网络,让它学会预测一个词周围的词(比如Word2Vec模型)。在这个过程中,每个词都会被映射到一个稠密的、低维度的向量上(比如512维、768维)。神奇的是,在这个向量空间里,语义相近的词会自动聚集在一起。

比如,“国王 - 男人 + 女人 ≈ 女王”。这个向量运算在嵌入空间里是成立的!这意味着,词嵌入不仅把词变成了数字,还编码了丰富的语义信息。

下方是一个非常小的语料库(6 个单词)的词嵌入简版示例,其中每个单词都表示为一个 3 维向量:

cat [0.2, -0.4, 0.7]

dog [0.6, 0.1, 0.5]

apple [0.8, -0.2, -0.3]

orange [0.7, -0.1, -0.6]

happy [-0.5, 0.9, 0.2]

sad [0.4, -0.7, -0.5]

在此示例中,每个单词(例如,“cat”、“dog”、“apple”)都与一个唯一的向量相关联。向量中的值表示单词在连续的三维向量空间中的位置。具有相似含义或上下文的单词应具有相似的向量表示。例如“cat”和“dog”的向量靠得很近,反映了它们的语义关系。同样,“快乐”和“悲伤”的向量具有相反的方向,表明它们的含义截然不同。

为便于说明,上述示例已经过高度简化。实际的词嵌入通常具有数百个维度,以捕获更复杂的关系和含义中的细微差别。

大白话总结: 词嵌入就像是给每个词发了一张“身份证”,这张身份证不仅是一个编号,还包含了这个人的性格、爱好、社交圈等丰富信息。GPT的第一步,就是给输入的每个词都办一张这样的“身份证”。

第三章:核心引擎——Transformer架构

好了,现在我们有了每个词的“身份证”(词嵌入向量)。接下来,GPT要做的,就是把这些身份证放在一起,开个“圆桌会议”,让每个词都能充分了解其他所有词的信息,从而决定自己最终应该“扮演”什么角色。

这个“圆桌会议”的组织者,就是Transformer。它的结构可以分为两大块:编码器(Encoder)和解码器(Decoder)。不过,GPT系列模型(Generative Pre-trained Transformer)比较特殊,它只用了Transformer的解码器部分。这一点非常重要,我们后面会详细解释。

为了讲清楚,我们先来看看完整的Transformer是什么样的,然后再聚焦到GPT的“纯解码器”结构。

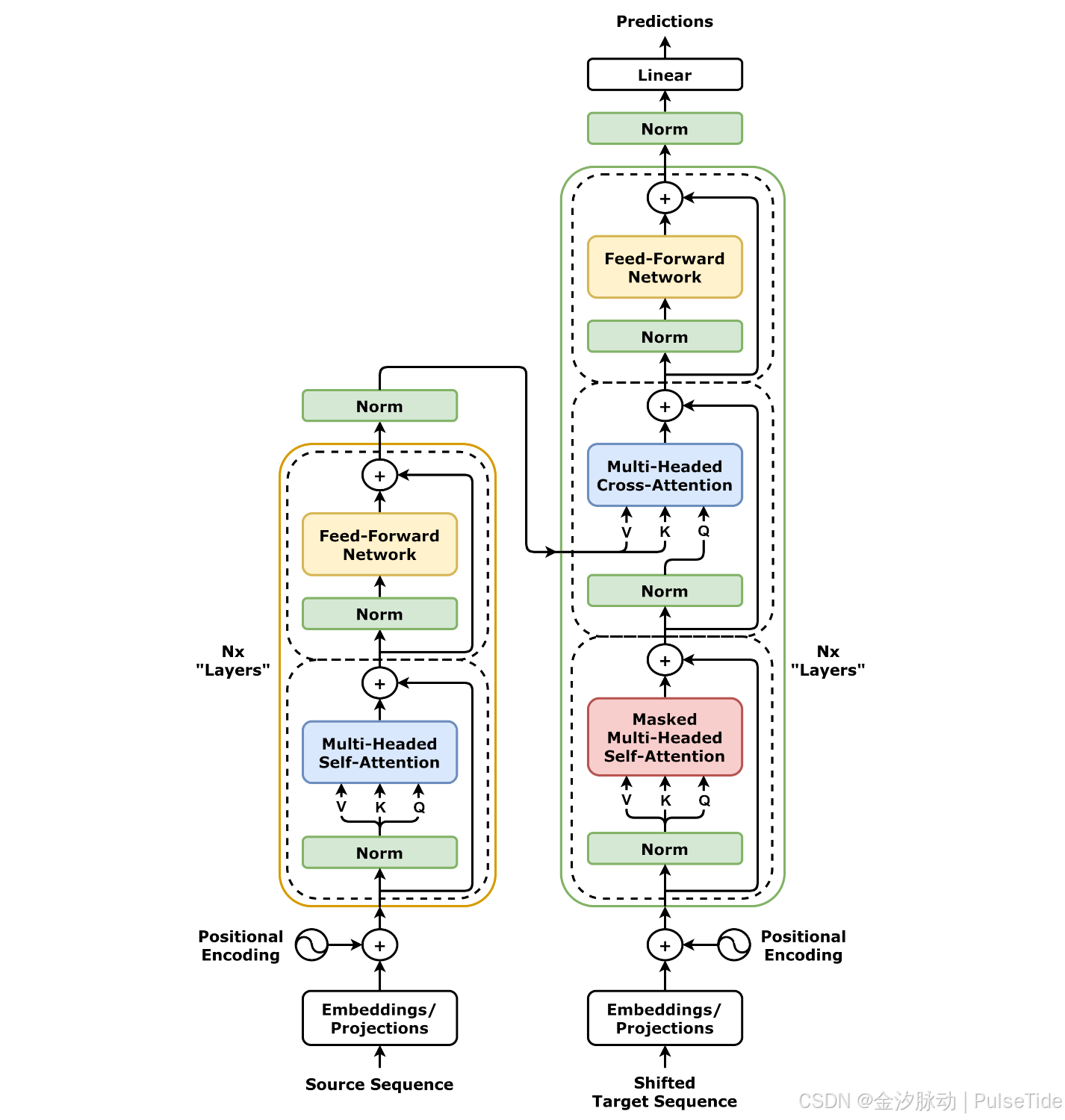

3.1 完整的Transformer:编码器-解码器

完整的Transformer最初是为机器翻译设计的。比如,把英文“I love you”翻译成中文“我爱你”。

- 编码器(Encoder) 负责“读懂”输入的英文句子。它接收“I love you”的词嵌入,经过多层处理,输出一个包含了整句话完整语义信息的“上下文向量”序列。

- 解码器(Decoder) 负责“生成”目标语言的中文句子。它一边看着编码器输出的上下文信息,一边逐个生成中文词“我”、“爱”、“你”。

编码器和解码器内部,都由多个相同的层(Layer)堆叠而成。每一层的核心,就是我们今天要重点剖析的——自注意力机制(Self-Attention)。

3.2 魔法核心:自注意力机制(Self-Attention)

自注意力机制,是Transformer的灵魂,也是它能解决“长期依赖问题”的关键。

大白话解释:

想象你是一个侦探,面前有一堆线索(词)。你的任务是弄清楚“苹果”到底指什么。自注意力机制就像是让你给每个线索分配一个“关注度权重”。你会想:“‘发布了新款手机’这个线索很重要,权重高;‘咬了一口’这个线索更重要,权重更高;而‘天空是蓝色的’这个线索完全无关,权重为0。”

通过这种方式,模型在处理“苹果”这个词时,能动态地、有选择地关注到句子中所有与之相关的部分,无论它们在句子的开头还是结尾。

稍微专业一点:

对于输入序列中的每一个词,自注意力机制会计算它与序列中所有词(包括自己)的相关性得分。这个得分决定了在生成该词的最终表示时,其他词应该贡献多少信息。

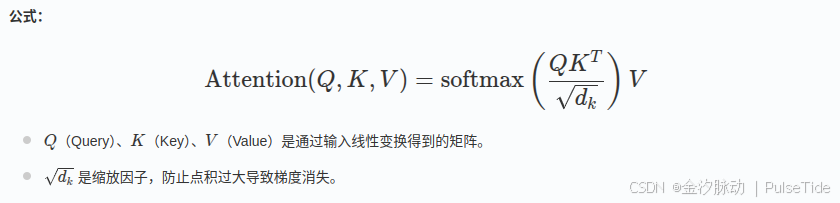

具体怎么算呢?这里引入三个关键概念:

- Query(Q) 可以理解为“我想找什么?”(当前词的查询向量)。

- Key(K) 可以理解为“我有什么?”(其他词的标识向量)。

- Value(V) 可以理解为“我的内容是什么?”(其他词的实际信息向量)。

计算过程如下:

- 将每个词的嵌入向量分别通过三个不同的线性变换(其实就是乘以三个不同的权重矩阵),得到对应的Q、K、V向量。

- 计算当前词的Q向量与所有词(包括自己)的K向量的点积。点积越大,说明相关性越强。

- 将这些点积结果通过一个Softmax函数,变成一个注意力权重分布。所有权重加起来等于1。

- 最后,用这个权重分布去加权求和所有的V向量,得到当前词的新的、富含上下文信息的表示。

这个过程,让每个词都能“看到”全局,并根据全局信息来重新定义自己。这就是Transformer并行处理能力超强的原因——它不需要像RNN那样一步步来,所有词可以同时进行这个“圆桌会议”。

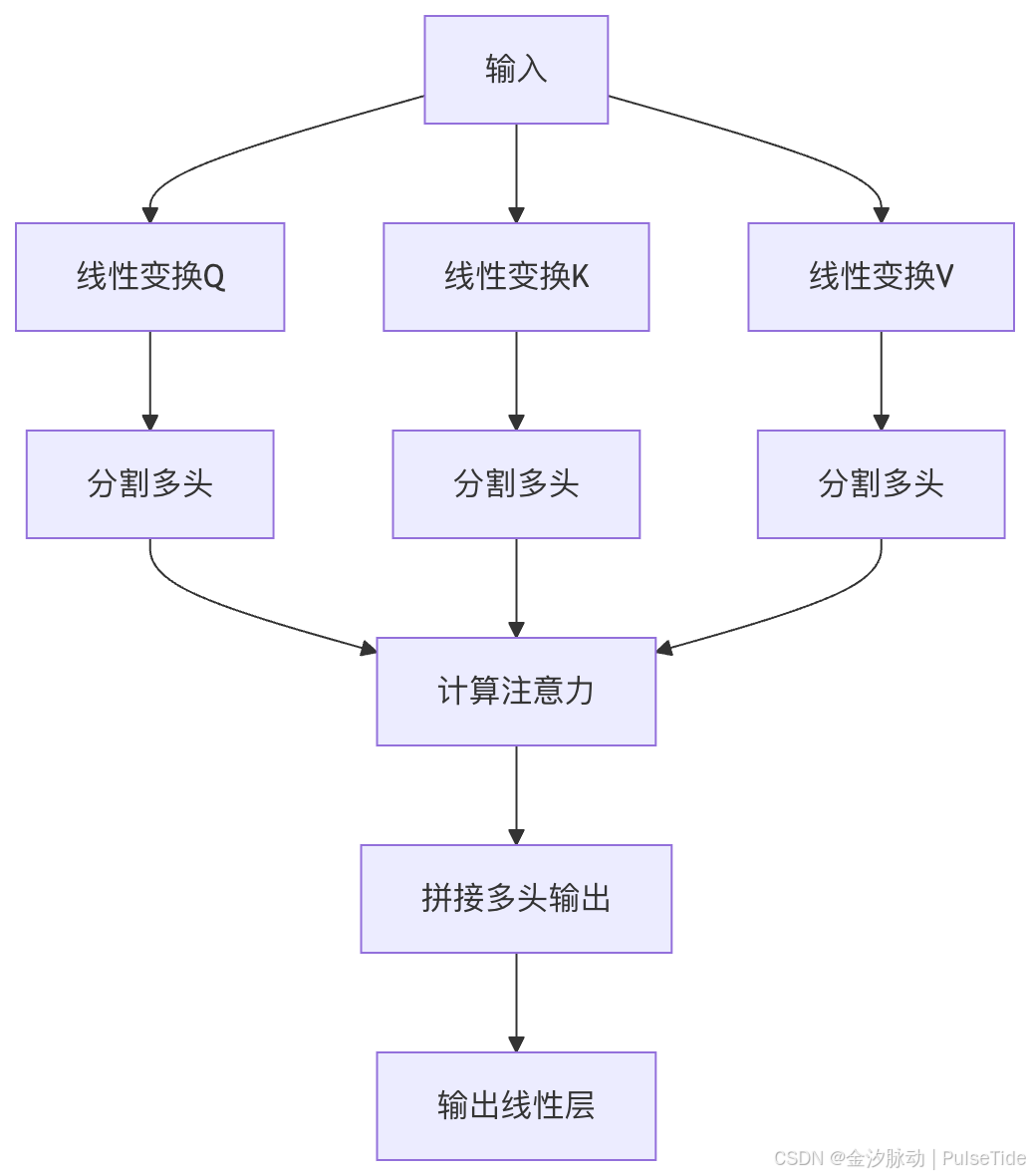

3.3 多头注意力(Multi-Head Attention)

单一的自注意力机制虽然强大,但它可能只关注到一种类型的关联。比如,它可能只学会了关注主谓宾关系,却忽略了情感色彩。

为了解决这个问题,Transformer引入了“多头”(Multi-Head)的概念。简单说,就是同时开好几个“圆桌会议”(比如8个、12个、16个头)。

每个“会议”(头)都有自己独立的Q、K、V变换矩阵,因此会关注到输入序列中不同子空间、不同方面的信息。有的头可能关注语法结构,有的头可能关注指代关系,有的头可能关注情感倾向。

最后,把所有“会议”的结果拼接(Concatenate)起来,再通过一个线性变换,得到最终的输出。这极大地增强了模型捕捉复杂模式的能力。

大白话总结: 多头注意力就像是让一个团队里的不同专家(语法专家、语义专家、情感专家等)同时分析同一个问题,然后把他们的意见汇总起来,做出一个更全面、更准确的判断。

3.4 前馈神经网络(Feed-Forward Network, FFN)

在每一层Transformer中,自注意力机制之后,还会接一个前馈神经网络(FFN)。这是一个简单的两层全连接网络,作用是对自注意力输出的每个位置的向量进行非线性变换和特征提炼。

你可以把它想象成一个“个人思考”环节。在“圆桌会议”(自注意力)听取了大家的意见后,每个词还需要自己“消化”一下,整合信息,形成自己最终的观点。

3.5 残差连接与层归一化(Residual Connection & Layer Normalization)

Transformer的每一层都包含了两个关键的“稳定器”:

- 残差连接(Residual Connection):将输入直接加到输出上(Output = Layer(Input) + Input)。这有助于解决深度网络中的梯度消失问题,让信息可以更顺畅地在网络中流动。

- 层归一化(Layer Normalization):对每个样本在特征维度上进行归一化,使得数据分布更稳定,加速训练过程。

这两个技术是现代深度学习模型能堆叠得非常深(比如GPT-3有96层)的关键保障。

第四章:GPT的独门秘籍——纯解码器架构

前面我们提到了,GPT只用了Transformer的解码器部分。为什么?

因为GPT的核心任务是生成(Generation),而不是翻译。它的目标是:给定一个开头(比如“从前有座山”),预测下一个最可能出现的词(“山”),然后再用“从前有座山,山”去预测下一个词(“上”),如此循环,直到生成一整段连贯的文本。

解码器的关键特性:掩码自注意力(Masked Self-Attention)

在标准的Transformer解码器中,为了防止在生成第N个词时“偷看”到未来的词(第N+1, N+2…个词),引入了掩码(Mask)。

具体来说,在计算注意力权重时,会把未来位置的权重强制设为负无穷(经过Softmax后就变成了0)。这样,模型在生成当前词时,只能看到它左边(之前)的所有词,而看不到右边(未来)的词。

这正是GPT工作的核心逻辑! GPT在预训练阶段,玩的就是一个“填空”游戏,更准确地说,是“下一个词预测”(Next Token Prediction)游戏。

- 输入: “The cat sat on the ___”

- 目标: 预测出“mat”。

通过在海量文本上反复玩这个游戏,GPT学会了语言的统计规律、世界知识、逻辑推理能力。它知道“cat”后面大概率跟着“sat”,“sat on the”后面大概率跟着一个表示地点的名词。

大白话总结: GPT就像一个超级学霸,它把人类有史以来写过的大部分书、文章、网页都读了一遍,并且做了一个终极练习题:遮住每个句子的最后一个词,然后猜它是什么。猜对了就加分,猜错了就扣分。经过无数次的练习,它就变得无所不知、无所不能了。

第五章:GPT的完整工作流程

现在,让我们把所有零件组装起来,看看GPT是如何工作的。

1. 输入处理(Tokenization)

首先,用户的输入文本(比如“你好啊!”)会被一个分词器(Tokenizer)切成一个个小的单元,叫做“Token”。Token可以是单词(“hello”)、子词(“un”、“##believable”)甚至是单个字符。这解决了词汇表过大和处理未登录词的问题。每个Token都会被映射成一个唯一的ID。

2. 词嵌入 + 位置编码(Embedding + Positional Encoding)

- 词嵌入: Token ID通过一个嵌入查找表(Embedding Lookup Table),变成一个稠密的向量(比如768维)。

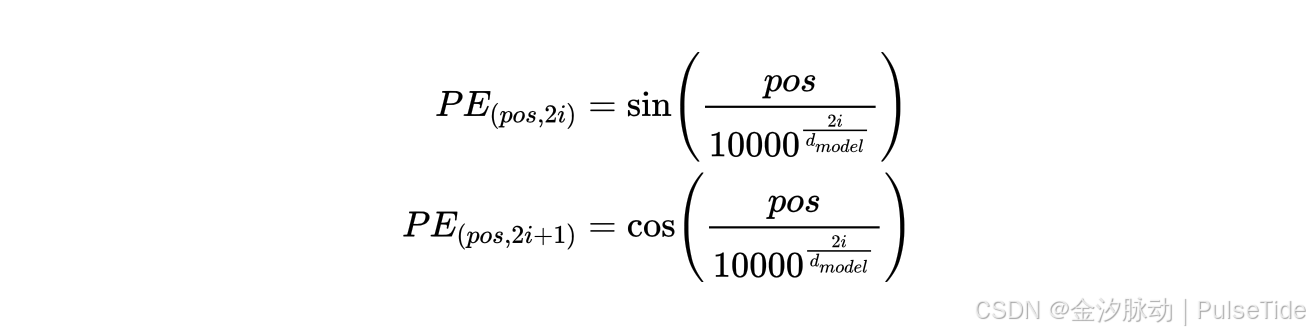

- 位置编码(Positional Encoding): 由于Transformer本身没有序列顺序的概念(所有词是并行处理的),我们必须显式地告诉模型每个词在句子中的位置。位置编码是一个与词嵌入维度相同的向量,它包含了位置信息(比如用正弦和余弦函数生成)。最后,词嵌入向量和位置编码向量会相加,作为模型真正的输入。

3. 多层解码器堆叠(Stacked Decoder Layers)

这个融合了词义和位置信息的向量序列,会依次通过N个(GPT-3是96层)相同的解码器层。每一层都包含:

- 掩码多头自注意力机制(Masked Multi-Head Self-Attention)

- 残差连接 + 层归一化

- 前馈神经网络(FFN)

- 残差连接 + 层归一化

经过这么多层的“圆桌会议”和“个人思考”,最初的词嵌入已经变成了一个极其丰富、上下文感知的最终表示。

4. 输出预测(Output Prediction)

最后一层解码器的输出,会通过一个线性变换(通常与词嵌入层共享权重),映射回一个大小为词汇表(Vocab Size)的向量。这个向量的每个元素代表对应词成为下一个词的得分(Logits)。

然后,通过一个Softmax函数,将这些得分转换成概率分布。模型会根据这个概率分布,选择一个词作为输出(可以是概率最高的词,也可以是根据概率随机采样)。

5. 自回归生成(Autoregressive Generation)

输出的第一个词会被添加到输入序列的末尾,然后整个过程(从第2步开始)会重复进行,生成下一个词。如此循环,直到模型生成一个特殊的结束符(End-of-Sequence token),或者达到预设的最大长度。

第六章:为什么GPT如此强大?

- 规模效应(Scaling Laws) OpenAI的研究发现,当模型的参数量、训练数据量和计算量按比例增加时,模型的性能会以一种可预测的方式提升。GPT-3拥有1750亿参数,训练数据高达570GB,这种巨大的规模让它涌现出许多小模型不具备的能力(比如上下文学习、指令遵循)。

- 自注意力机制的全局视野: 如前所述,它能有效捕捉长距离依赖。

- 预训练+微调/提示(Pre-training + Fine-tuning/Prompting) 的范式: 先在海量无标签数据上进行“下一个词预测”的预训练,获得通用的语言能力;然后可以通过少量标注数据微调,或者直接通过精心设计的提示(Prompt)来完成特定任务。这极大地降低了应用门槛。

- 并行化能力: Transformer的架构天然适合GPU/TPU等硬件的并行计算,使得训练超大模型成为可能。

第七章:局限与未来

尽管GPT强大,但它并非完美无缺。

- 幻觉(Hallucination): 它会自信地编造事实,因为它本质上是在模仿语言模式,而不是在检索事实。

- 缺乏真正的理解: 它没有物理世界的经验,它的“理解”是基于统计关联的。

- 偏见与有害内容: 训练数据中的偏见会被模型放大。

- 推理能力有限: 对于复杂的逻辑推理或多步数学计算,它仍然会出错。

未来的方向可能包括:

- 与外部工具结合(如搜索引擎、代码解释器),弥补知识和计算的不足。

- 引入更强大的推理模块,比如链式思维(Chain-of-Thought)提示。

- 多模态融合,让模型不仅能理解文字,还能理解图像、声音等。

结语:理解是为了更好地驾驭

通过这次“拆解”,我们看到,GPT的魔法并非来自单一的奇迹,而是源于精巧的架构设计(Transformer)、海量的数据、巨大的算力以及巧妙的训练目标(下一个词预测)的共同作用。

理解它的结构,不仅能让我们对AI的能力边界有更清醒的认识(知道它能做什么,不能做什么),也能帮助我们在使用它时,设计出更有效的提示(Prompt),从而更好地驾驭这个强大的工具。