网工综合知识总结

第一章 计算机网络概论

本章是网络知识的基石,主要考查网络体系结构、互联设备功能和综合布线规范。

重点考察点 1:OSI与TCP/IP参考模型

OSI七层模型

- 物理层 (Physical Layer):负责在物理介质上传输原始的比特流。定义了电气、机械、过程和功能特性,如电压、接口、线缆标准。设备:集线器、中继器。

- 数据链路层 (Data Link Layer):负责在相邻节点间建立数据链路,进行成帧、差错控制、流量控制和介质访问控制(MAC)。将不可靠的物理链路变为可靠的逻辑链路。协议:PPP、HDLC、以太网(802.3)。设备:交换机、网桥。

- 网络层 (Network Layer):负责将数据包从源主机路由到目的主机,跨越多个网络。核心功能是逻辑寻址(IP地址)和路由选择。协议:IP、ICMP、ARP、RIP、OSPF。

- 传输层 (Transport Layer):负责源端到目的端的端到端可靠或不可靠数据传输。提供流量控制、差错控制、分段与重组。协议:TCP(面向连接、可靠)、UDP(无连接、不可靠)。

- 会话层 (Session Layer):负责建立、管理和终止表示层实体之间的会话。提供会话同步和检查点功能。

- 表示层 (Presentation Layer):负责数据的表示、编码、解码、加密、解密和压缩。确保不同系统间数据格式的兼容性。

- 应用层 (Application Layer):为应用程序提供网络服务接口。协议:HTTP、FTP、SMTP、DNS、Telnet。

TCP/IP四层模型

- 网络接口层 (Network Interface Layer):对应OSI的物理层和数据链路层,负责在物理网络上传输数据帧。

- 网际层 (Internet Layer):对应OSI的网络层,负责逻辑寻址和路由。核心协议是IP。

- 传输层 (Transport Layer):与OSI传输层功能相同。

- 应用层 (Application Layer):对应OSI的会话层、表示层和应用层,为用户提供各种网络应用服务。

两者的对应关系

- TCP/IP模型更侧重于实际实现,是互联网的基础;OSI模型是理论框架,更完整但实现复杂。

- TCP/IP的网络接口层融合了OSI的物理层和数据链路层。

- TCP/IP的应用层涵盖了OSI的上三层功能。

重点考察点 2:网络互联设备

集线器 (Hub)

- 工作在OSI模型的物理层。

- 功能是对接收到的信号进行放大和再生,然后广播到所有其他端口。

- 所有端口共享同一冲突域和广播域,本质上是一个多端口的中继器。

交换机 (Switch)

- 工作在OSI模型的数据链路层。

- 根据数据帧中的目的MAC地址进行转发和过滤。

- 通过学习源MAC地址构建MAC地址表。

- 每个端口是一个独立的冲突域,但所有端口默认处于同一广播域。

- 支持全双工通信,极大地提高了网络性能。

路由器 (Router)

- 工作在OSI模型的网络层。

- 根据数据包中的目的IP地址进行路径选择和转发。

- 连接不同的网络(不同的IP子网),能够隔离广播域。

- 维护路由表,通过静态配置或动态路由协议(如RIP、OSPF)学习路由。

网关 (Gateway)

- 工作在OSI模型的应用层。

- 实现不同体系结构或协议的网络之间的互连,进行协议转换。

- 例如,邮件网关、语音网关、安全网关等。

第二章 数据通信基础

本章是计算题的核心,重点考查信道容量的计算。

重点考察点 1:奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem)

- 适用条件:理想、无噪声的信道。

- 核心公式:

- 最大码元速率(波特率)Bmax=2W,其中 W 为信道带宽(Hz)。

- 最大数据速率 C=2Wlog2N,其中 N 为码元的离散状态数(即调制方式的电平数或相位数)。

- 关键理解:奈奎斯特定理给出了在无噪声情况下,信道所能达到的极限数据速率,该速率取决于带宽和调制方式。它关注的是码元的传输极限。

重点考察点 2:香农公式 (Shannon's Theorem)

- 适用条件:有噪声的信道。

- 核心公式:信道容量 C=Wlog2(1+S/N),其中:

- W 为信道带宽(Hz)。

- S/N为信噪比(必须是线性值,不是分贝dB)。

- 信噪比换算:若信噪比为 x dB,则线性值 S/N=10^x。

- 例如:30dB → S/N=1000。

- 关键理解:香农公式给出了在有噪声信道中,理论上可以实现的无差错传输的最大数据速率(信道容量)。它揭示了带宽和信噪比对信道容量的共同影响。

重点考察点 3:调制与编码技术

- 调制方式与状态数 (N)

- QPSK (四相相移键控):N=4,每个码元携带 2 比特。

- 16-QAM:N=16,每个码元携带 log216=4 比特。

- 64-QAM:N=64,每个码元携带6 比特。

- 数据速率计算:数据速率 R=B×log2N,其中 B 为波特率(码元速率)。

- 编码效率:衡量编码方案的效率,即每个码元平均携带的比特数。

重点考察点 4:信道延迟

- 总延时 = 发送延时 + 传播延时

- 发送延时 = 数据帧长度 / 信道带宽

- 例如:发送一个1000bit的帧,在1Mbps的信道上,发送延时 = 1000 / 1,000,000 = 1ms。

- 传播延时 = 传输距离 / 信号传播速度

- 信号在铜缆或光纤中的传播速度约为 2×10^8 m/s 或 200,000 km/s。

- 关键理解:在高速、短距离网络中,发送延时是主要因素;在低速、长距离网络中,传播延时可能占主导。

第三章 广域网与接入网技术

本章考查各种广域网和用户接入技术的特点。

重点考察点 1:ADSL与PPPoE

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

- 利用现有电话线提供宽带接入。

- 非对称:下行速率(下载)远大于上行速率(上传),符合家庭用户需求。

- 通过分离器 (Splitter) 将语音和数据信号分离。

- 典型速率:下行8-24Mbps,上行1-3Mbps。

- PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

- 在以太网上承载PPP会话的协议。

- 用于DSL、小区宽带等接入场景,实现用户认证(PAP/CHAP)、计费和动态IP分配。

- 包含发现阶段(Discovery)和会话阶段(Session)。

重点考察点 2:HFC与CMTS

- HFC (Hybrid Fiber-Coaxial)

- 混合光纤同轴电缆网络,将光纤主干和同轴电缆分支结合。

- 用于有线电视网络提供宽带上网服务。

- 网络拓扑:星形/树形。

- CMTS (Cable Modem Termination System)

- 位于运营商头端(Headend)的设备。

- 负责将来自IP网络的数据转换为可以在同轴电缆上传输的射频信号(下行),并接收来自用户Cable Modem的上行信号。

- 管理和控制网络中的所有Cable Modem。

- CM (Cable Modem)

- 用户端设备,连接用户的PC和同轴电缆。

重点考察点 3:PON技术

- PON (Passive Optical Network)

- 无源光网络,ODN(光分配网络)中不含任何有源电子器件,仅由光纤和分光器组成。

- 主要类型:EPON(以太网PON)、GPON(千兆PON)。

- 网络组成:

- OLT (Optical Line Terminal):光线路终端,位于局端(中心机房),提供与核心网络的接口,并管理、测距和控制所有ONU。

- ODN (Optical Distribution Network):光分配网络,包括光纤和分光器(Splitter),实现点到多点的连接。

- ONU (Optical Network Unit) / ONT (Optical Network Terminal):光网络单元/终端,位于用户侧,终结来自OLT的光信号,并为用户提供业务接口(如以太网口、电话口)。

- 关键技术:

- 下行:OLT广播数据,所有ONU都能收到,但通过LLID(逻辑链路标识)识别属于自己的数据。

- 上行:采用TDMA(时分多址)方式,OLT通过动态带宽分配(DBA)算法为每个ONU分配上行时隙,避免冲突。

重点考察点 4:其他接入技术

- FTTx (Fiber To The x)

- 光纤到户(FTTH)、光纤到楼(FTTB)、光纤到路边(FTTC)等统称。

- “x”代表光纤敷设的终点位置,是宽带接入的演进方向。

- WLAN (Wireless Local Area Network)

- 无线局域网,标准为IEEE 802.11系列(如802.11n, 802.11ac, 802.11ax)。

- 组网模式:Ad-hoc(点对点)、Infrastructure(有AP的集中式)。

- 蜂窝移动通信

- 3G(WCDMA, CDMA2000)、4G(LTE)、5G,提供广域无线接入。

第四章 局域网技术

本章是考试的核心,重点考查交换机原理、VLAN和STP。

重点考察点 1:交换机原理

- 交换方式

- 存储转发 (Store-and-Forward):交换机接收完整个数据帧后,进行CRC校验,若无错则根据目的MAC地址查找转发表进行转发。优点:能检查和丢弃坏帧。缺点:延迟较大。

- 直通式 (Cut-through):交换机在接收到数据帧的目的MAC地址后,立即开始转发,无需等待整个帧接收完毕。优点:延迟极小。缺点:不进行差错校验,坏帧会被转发。

- 碎片过滤式 (Fragment-Free):一种改进的直通式,交换机会缓存数据帧的前64字节(一个冲突窗口),检查是否有冲突碎片,若无则立即转发。兼顾了速度和一定的差错检查。

- MAC地址表

- 交换机通过学习数据帧的源MAC地址和接收端口来构建。

- 转发决策:收到帧后,查找目的MAC地址对应的端口,若找到则单播转发,若找不到则泛洪(Flooding)到除接收端口外的所有端口。

- 地址表有老化时间(通常300秒),超时未活动的条目会被删除。

重点考察点 2:VLAN技术

- VLAN (Virtual Local Area Network)

- 逻辑上将一个物理交换机划分为多个独立的广播域。

- 作用:控制广播流量、增强安全性、简化网络管理。

- VLAN划分方式

- 基于端口:最常用,将交换机的物理端口划分到不同的VLAN。

- 基于MAC地址:根据设备的MAC地址划分VLAN。

- 基于协议:根据帧的协议类型(如IP、IPX)划分。

- 基于子网:根据设备的IP地址划分。

- VLAN端口类型

- Access端口:连接终端设备(PC、打印机)或路由器。只允许一个VLAN的流量通过,发送和接收的帧都是不带标签的。

- Trunk端口:连接交换机之间或交换机与路由器。允许多个VLAN的流量通过,发送和接收的帧都带有802.1Q标签。

- Hybrid端口:华为/华三特有,可以同时作为Access和Trunk端口使用,灵活控制哪些VLAN的帧带标签、哪些不带标签。

- 802.1Q协议

- VLAN标记标准,在以太网帧的源MAC地址之后、类型/长度字段之前插入一个4字节的Tag字段。

- Tag字段包含:TPID(标签协议标识符,0x8100)、PRI(优先级)、CFI(规范格式指示符)、VID(VLAN ID,12位,范围1-4094)。

重点考察点 3:生成树协议 (STP)

- STP (Spanning Tree Protocol)

- 由IEEE 802.1D定义,用于在存在物理环路的交换网络中,通过逻辑阻塞某些端口来构建一个无环的树状拓扑。

- 作用:防止广播风暴和MAC地址表不稳定。

- RSTP (Rapid STP)

- 由IEEE 802.1w定义,对STP的改进,实现了快速收敛(通常在1秒内)。

- 引入了新的端口角色(替代端口、备份端口)和状态(丢弃、学习、转发),取消了监听和阻塞状态。

- MSTP (Multiple STP)

- 由IEEE 802.1s定义,将多个VLAN映射到一个生成树实例(Instance),实现负载分担。

- 核心概念:MST域(Region)、实例(Instance)、CST(公共和内部生成树)、CIST(公共和内部生成树)。

- STP工作过程

- 选举根桥 (Root Bridge):所有交换机中,桥ID(BID = 优先级+MAC地址)最小的成为根桥。

- 选举根端口 (Root Port):每台非根桥交换机上,到根桥路径成本最低的端口。

- 选举指定端口 (Designated Port):每条链路上,到根桥路径成本最低的端口。根桥上的所有端口都是指定端口。

- 阻塞其他端口:除根端口和指定端口外的端口被阻塞,进入阻塞状态。

- BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

- STP/RSTP/MSTP使用的协议报文,用于交换拓扑信息。

- 包含:根桥BID、到根桥的成本、发送者BID、发送端口ID等。

第五章 网络互联与互联网

本章是重中之重,涵盖IP协议、ICMP、ARP、路由协议和子网划分。

重点考察点 1:IP协议与报文格式

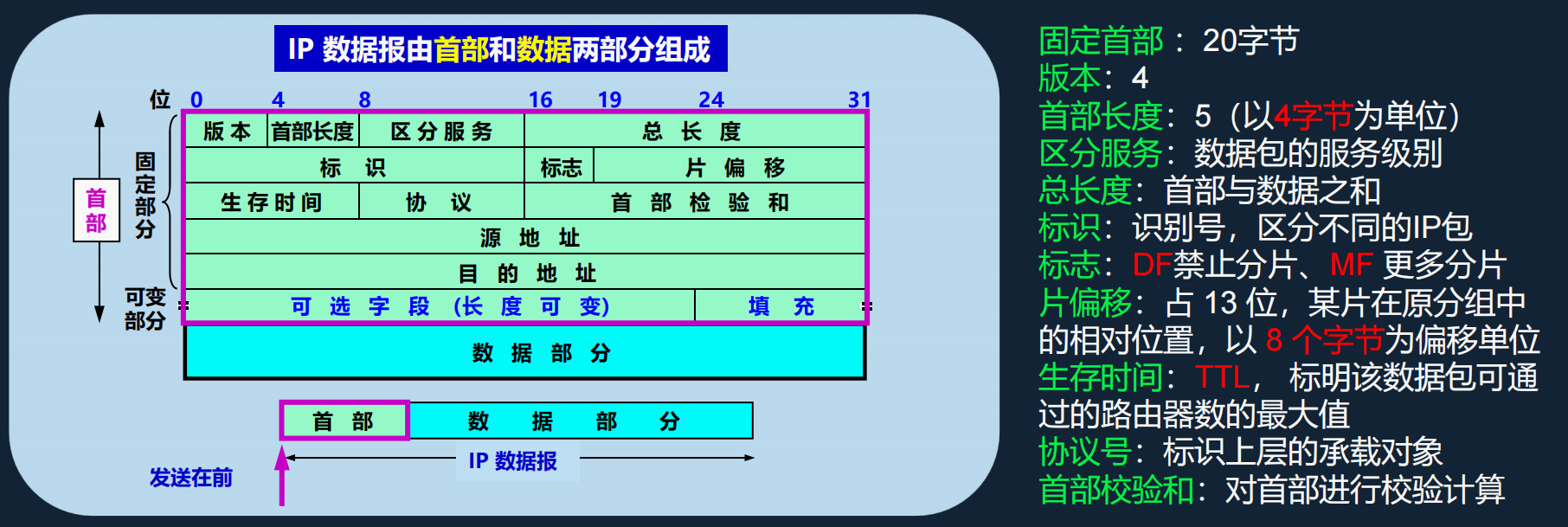

- IP报文首部

- 版本 (Version):4位,IPv4为4,IPv6为6。

- 首部长度 (IHL):4位,单位是4字节,最小值为5(即20字节),因此IP首部最短20字节。

- 服务类型 (ToS) / 区分服务 (DS):用于QoS(服务质量)。

- 总长度 (Total Length):整个IP数据报的长度(首部+数据),单位字节。

- 标识 (Identification)、标志 (Flags)、片偏移 (Fragment Offset):用于IP分片和重组。

- 生存时间 (TTL):8位,每经过一个路由器减1,为0则丢弃,防止数据包无限循环。

- 协议 (Protocol):8位,标识上层协议类型,如TCP(6)、UDP(17)、ICMP(1)。

- 首部校验和 (Header Checksum):只校验IP首部,不校验数据部分。每经过一个路由器都需要重新计算。

- 源IP地址和目的IP地址:各32位。

- 选项 (Options):可选字段,用于安全、记录路由等。

- 填充 (Padding):确保整个首部是32位(4字节)的整数倍。

- IP地址分类

- A类:1.0.0.0 - 126.255.255.255,网络号8位,主机号24位。

- B类:128.0.0.0 - 191.255.255.255,网络号16位,主机号16位。

- C类:192.0.0.0 - 223.255.255.255,网络号24位,主机号8位。

- D类:224.0.0.0 - 239.255.255.255,用于组播。

- E类:240.0.0.0 - 255.255.255.255,保留。

- 特殊IP地址

- 网络地址:主机号全0,表示一个网络。

- 广播地址:主机号全1,用于向网络内所有主机广播。

- 回送地址 (Loopback):127.0.0.1,用于测试本机TCP/IP协议栈。

- 私有地址:10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16,用于内部网络,不能在互联网上路由。

- APIPA地址:169.254.0.0/16,当主机无法从DHCP服务器获取IP时自动分配的地址。

重点考察点 2:ICMP协议

- ICMP (Internet Control Message Protocol)

- 网络层协议,用于在IP主机和路由器之间传递控制消息。

- 功能:报告差错、查询网络状态。

- ICMP报文类型

- 差错报告报文:

- 目的地不可达 (Destination Unreachable):当路由器无法转发或主机无法交付数据包时发送。

- 超时 (Time Exceeded):当数据包的TTL减为0时发送。

- 参数问题 (Parameter Problem):当IP首部有错误时发送。

- 查询报文:

- 回送请求/应答 (Echo Request/Reply):

ping命令的基础,用于测试网络连通性。 - 时间戳请求/应答 (Timestamp Request/Reply):用于同步时钟。

- 回送请求/应答 (Echo Request/Reply):

- 差错报告报文:

- 相关工具

- ping:利用ICMP回送请求/应答报文测试主机间的连通性。

- tracert (Windows) / traceroute (Linux):利用ICMP超时报文和目的地不可达报文,跟踪数据包从源到目的所经过的路由器路径。

重点考察点 3:ARP与RARP

- ARP (Address Resolution Protocol)

- 将IP地址解析为对应的MAC地址。

- 工作过程:

- 主机A需要与IP为192.168.1.2的主机B通信。

- A检查自己的ARP缓存,若无B的MAC地址,则广播发送一个ARP请求报文(“谁有192.168.1.2?请告诉我”)。

- 网络内所有主机收到广播,只有IP为192.168.1.2的B会响应,单播发送ARP应答报文(“我是192.168.1.2,我的MAC是xx:xx:xx:xx:xx:xx”)。

- A收到应答后,将B的IP-MAC映射存入ARP缓存,并开始通信。

- RARP (Reverse ARP)

- 将MAC地址解析为对应的IP地址。

- 主要用于无盘工作站启动时获取IP地址。

- 现已被DHCP协议取代。

重点考察点 4:子网划分与CIDR

- 子网划分 (Subnetting)

- 将一个大的IP网络划分为多个较小的子网,以提高IP地址利用率和网络管理效率。

- 方法:借用主机位作为子网位。

- 计算:

- 子网数量 = 2^n (n为借用的主机位数)。

- 每个子网可用主机数 = 2^m−2 (m为剩余的主机位数,减2是去掉全0的网络地址和全1的广播地址)。

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- 无类域间路由,取代了传统的分类编址。

- 表示法:

IP地址/前缀长度,如192.168.1.0/24,表示前24位为网络号。 - 优点:支持可变长子网掩码(VLSM),可以更灵活地分配IP地址,减少浪费。

- 超网 (Supernetting)

- 将多个连续的小网络合并成一个大的网络(聚合)。

- 通过减少网络号的位数来实现。

- 例如,将四个C类网络

192.168.0.0/24到192.168.3.0/24聚合成一个超网192.168.0.0/22。

重点考察点 5:路由协议

- 路由协议分类

- 内部网关协议 (IGP):用于AS(自治系统)内部。

- RIP (Routing Information Protocol):距离矢量协议,基于跳数(Hop Count)作为度量值,最大15跳,16跳为不可达。使用UDP 520端口,周期性(30秒)广播更新。收敛慢,有环路风险。

- OSPF (Open Shortest Path First):链路状态协议,基于带宽计算开销(Cost),收敛快。支持分层设计(Area 0为骨干区域),支持VLSM和CIDR。使用组播地址224.0.0.5和224.0.0.6。

- 外部网关协议 (EGP):用于AS之间。

- BGP (Border Gateway Protocol):路径向量协议,用于互联网核心。基于路径属性(AS_Path、Local_Pref等)进行复杂的策略路由选择。非常稳定,收敛慢。使用TCP 179端口。

- 内部网关协议 (IGP):用于AS(自治系统)内部。

第六章 网络互联与互联网

本章在第五章IP基础之上,深化路由机制、IPv6及网络地址转换技术,是理解大型网络运作的核心。

重点考察点 1:路由原理与路由表

路由基本概念

- 路由:指数据包从源主机跨越多个网络到达目的主机的路径选择过程。该过程由路由器执行。

- 路由器:工作在OSI模型网络层的核心设备,其主要功能是根据目的IP地址查询路由表,并将数据包转发到正确的出接口。

- 路由表 (Routing Table):路由器内存中维护的数据库,是数据包转发的决策依据。它记录了已知网络的可达信息。

路由表项详解

- 目的网络/子网掩码:标识一个IP网络或子网,是路由查找的匹配依据。例如

192.168.1.0/24。 - 下一跳地址 (Next Hop):数据包被转发到的下一个路由器的接口IP地址。若目的网络直连,则此字段可能为空或为“直连”。

- 出接口 (Outgoing Interface):数据包离开本路由器所使用的物理或逻辑接口(如GigabitEthernet0/0)。

- 管理距离 (Administrative Distance, AD):衡量路由来源可信度的值,范围0-255,值越小越可信。例如,直连路由AD=0,静态路由AD=1,OSPF AD=110,RIP AD=120。

- 度量值 (Metric):衡量到达目的网络的路径开销,由具体的路由协议计算得出。例如,RIP使用跳数(Hop Count),OSPF使用带宽开销(Cost)。在AD相同的情况下,选择度量值最小的路径。

- 路由来源:标识该路由条目的生成方式,如直连(C)、静态(S)、RIP(R)、OSPF(O)、BGP(B)等。

- 目的网络/子网掩码:标识一个IP网络或子网,是路由查找的匹配依据。例如

路由查找原则:最长前缀匹配

- 当路由器收到一个数据包时,会提取其目的IP地址,在路由表中进行查找。

- 路由器会选择与目的IP地址匹配的比特数最长(即子网掩码最长)的路由条目进行转发。

- 这是CIDR(无类域间路由)能够实现灵活子网划分和路由聚合的基础。

重点考察点 2:静态路由与动态路由协议

静态路由 (Static Routing)

- 定义:由网络管理员通过命令行手动配置的路由条目。

- 配置要素:目的网络、子网掩码、下一跳地址或出接口。

- 优点:

- 配置简单,不产生路由协议开销(不占用带宽和CPU)。

- 安全性高,控制精确。

- 缺点:

- 无法自动适应网络拓扑变化(如链路故障),需要管理员手动调整。

- 在大型网络中维护工作量巨大。

- 应用场景:小型、结构简单的网络;配置默认路由;作为动态路由的补充或备份。

默认路由 (Default Route)

- 定义:一种特殊的静态路由,其目的网络地址为

0.0.0.0,子网掩码为0.0.0.0,即0.0.0.0/0。 - 作用:当路由表中没有其他更具体的匹配条目时,数据包将按照默认路由进行转发。

- 应用:常用于企业网络的边界路由器,将所有未知目的地的流量指向ISP的路由器,实现访问互联网。

- 定义:一种特殊的静态路由,其目的网络地址为

动态路由协议

- 定义:路由器之间通过运行相同的路由协议,自动交换网络可达信息,动态生成路由表。

- 优点:能自动发现和适应网络拓扑变化,减轻管理员负担。

- 缺点:消耗网络带宽和设备资源,配置相对复杂。

- 分类与对比:

- 距离矢量 (Distance-Vector):

- 代表协议:RIP (Routing Information Protocol)。

- 工作原理:路由器周期性地向邻居通告自己的整个路由表。邻居根据收到的信息和自身的度量值(跳数)更新自己的路由表。

- 特点:收敛慢,存在“计数到无穷”问题,通过水平分割、毒性逆转、触发更新等机制缓解环路。

- 度量值:跳数(Hop Count),最大15跳,16跳为不可达。

- 链路状态 (Link-State):

- 代表协议:OSPF (Open Shortest Path First)。

- 工作原理:每台路由器向整个区域内的所有路由器泛洪自己的链路状态信息(LSA)。每台路由器收集所有LSA,构建相同的链路状态数据库(LSDB),然后运行SPF(最短路径优先)算法,独立计算到达每个网络的最短路径树。

- 特点:收敛快,无环路,支持VLSM和CIDR,支持分层设计(Area)。

- 度量值:基于带宽计算的开销(Cost = 10^8 / 带宽(bps))。

- 路径矢量 (Path-Vector):

- 代表协议:BGP (Border Gateway Protocol)。

- 应用:用于自治系统(AS)之间的路由选择,是互联网的骨干路由协议。

- 特点:基于路径属性(如AS_Path、Local_Pref、MED)进行策略路由,非常稳定,但收敛慢。

- 距离矢量 (Distance-Vector):

重点考察点 3:IPv6技术

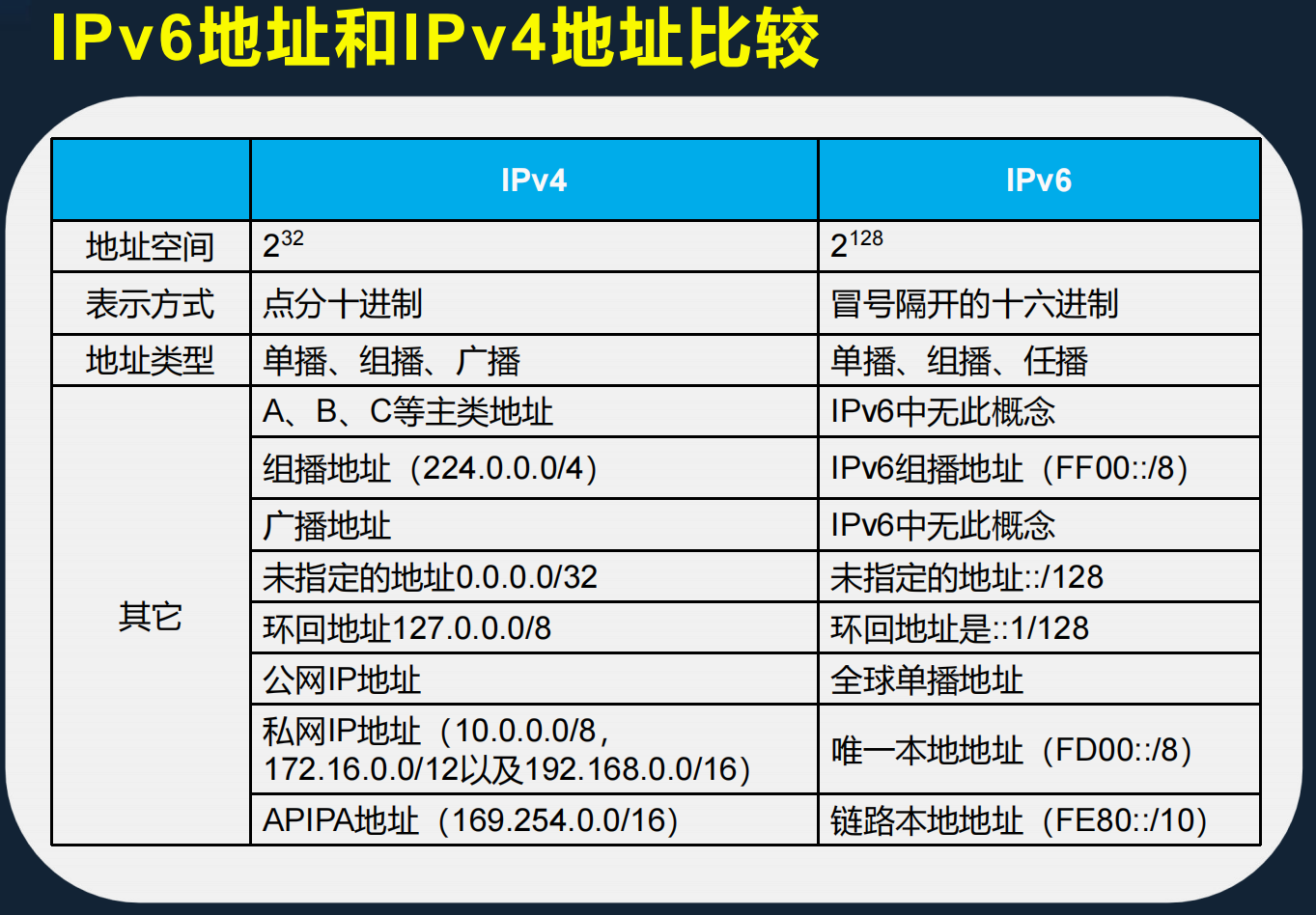

IPv6地址体系

- 地址长度:128位,采用十六进制表示,每16位用冒号

:分隔,如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。 - 地址压缩规则:

- 每段前导零可省略(如

0db8→db8)。 - 连续的一个或多个全零段可用双冒号

::表示,但一个地址中只能使用一次(如2001:db8:0:0:0:0:1428:57ab→2001:db8::1428:57ab)。

- 每段前导零可省略(如

- 地址类型:

- 单播 (Unicast):一对一通信,标识单个接口。

- 组播 (Multicast):一对多通信,标识一组接口,地址以

FF00::/8开头。 - 任播 (Anycast):一对最近的多,标识一组接口,数据包发送到其中路由距离最近的一个。

- 常用单播地址:

- 全球单播地址 (Global Unicast):全球唯一,相当于IPv4公网地址,前缀通常为

2000::/3。 - 链路本地地址 (Link-Local):仅在本地链路内有效,用于邻居发现和无状态地址配置,前缀

FE80::/10。格式为FE80::+ EUI-64接口标识符。 - 唯一本地地址 (Unique Local):相当于IPv4私有地址,用于本地网络,前缀

FC00::/7。

- 全球单播地址 (Global Unicast):全球唯一,相当于IPv4公网地址,前缀通常为

- 地址长度:128位,采用十六进制表示,每16位用冒号

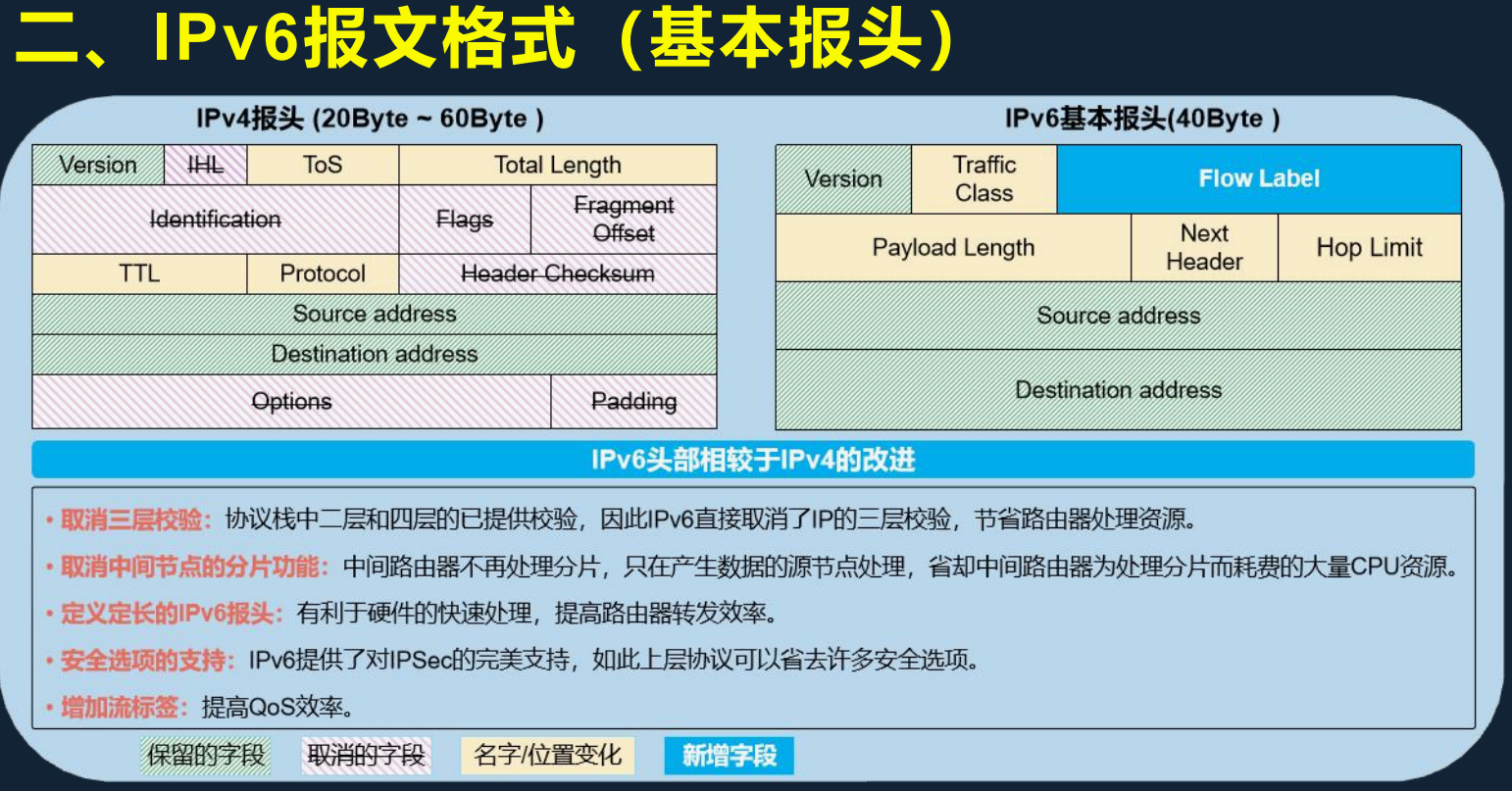

IPv6报文格式

- 基本首部:固定40字节,结构简化。

- 字段包括:版本、流量类别、流标签、有效载荷长度、下一个首部、跳数限制(相当于TTL)、源地址、目的地址。

- 移除了校验和、分片字段(由扩展首部处理)。

- 扩展首部:用于实现IPv4首部中的一些功能,如逐跳选项、路由、分片、认证、封装安全载荷(ESP)。扩展首部是链式结构,由“下一个首部”字段指向下一段。

- 基本首部:固定40字节,结构简化。

IPv6地址配置

- 无状态地址自动配置 (SLAAC):主机通过接收路由器发送的路由器通告 (Router Advertisement, RA) 报文,获取网络前缀,结合自身的接口标识符(EUI-64)自动生成IPv6地址。无需服务器。

- 有状态地址配置 (DHCPv6):通过DHCPv6服务器分配IPv6地址和其他配置参数(如DNS服务器)。

IPv6与IPv4共存技术

- 双栈 (Dual Stack):设备同时运行IPv4和IPv6协议栈。

- 隧道技术 (Tunneling):将IPv6数据包封装在IPv4数据包中传输,如6to4、ISATAP、GRE隧道。

- 协议转换 (Translation):如NAT64,将IPv6报文转换为IPv4报文,实现IPv6网络访问IPv4资源。

重点考察点 4:NAT技术

NAT (Network Address Translation)

- 将私有IP地址转换为公有IP地址的技术,解决IPv4地址枯竭问题。

- 通常部署在企业网络的边界路由器或防火墙上。

NAT类型

- 静态NAT (Static NAT):建立一对一的永久映射。一个内部私有IP地址映射到一个外部公有IP地址。常用于对外提供服务的服务器。

- 动态NAT (Dynamic NAT):从一个公有IP地址池中动态分配地址给内部主机。当内部主机发起连接时,从池中分配一个公有IP。池中地址耗尽时,新连接将失败。

- NAPT (Network Address Port Translation) / PAT (Port Address Translation):最常用的形式。多个内部私有IP地址通过不同的端口号共享一个或少数几个公有IP地址。转换时修改IP地址和端口号。

NAPT工作原理

- 内部主机(192.168.1.100:1234)访问外部服务器(203.0.113.10:80)。

- NAT设备将数据包的源IP和源端口替换为NAT设备的公有IP和一个唯一的端口号(如203.0.113.1:5000),并记录映射关系(192.168.1.100:1234 ↔ 203.0.113.1:5000)。

- 外部服务器响应数据包发往

203.0.113.1:5000。 - NAT设备根据目的端口号查找映射表,还原为

192.168.1.100:1234,再转发给内部主机。

优缺点

- 优点:节省公有IP地址,隐藏内部网络结构,增强安全性。

- 缺点:破坏端到端通信,可能影响某些应用(如FTP、P2P、VoIP),增加了延迟和处理开销。

第七章 网络应用服务

本章深入解析DNS、DHCP、Web及电子邮件等核心应用层服务的协议机制与工作流程。

重点考察点 1:域名系统 (DNS)

DNS功能与架构

- 功能:实现域名到IP地址的解析,是互联网的“电话簿”。

- 架构:分布式、层次化的数据库。

- 根域 (.):最高层,由13组根服务器管理。

- 顶级域 (TLD):如

.com、.org、.net、.cn、.edu等。 - 二级域:用户注册的域名,如

example.com。 - 子域:二级域下的进一步划分,如

mail.example.com。

DNS服务器类型

- 根域名服务器 (Root Server):知道所有顶级域服务器的地址。

- 顶级域名服务器 (TLD Server):管理其顶级域下的所有二级域名。

- 权威域名服务器 (Authoritative Server):管理特定域名(如

example.com)的DNS记录,由域名所有者配置。 - 本地域名服务器 (Local DNS Server):用户配置的DNS服务器(如ISP提供或公共DNS),负责代表用户进行递归查询。

DNS查询过程

- 递归查询 (Recursive Query):客户端向本地DNS服务器发出请求,要求其必须返回最终答案。本地DNS服务器会代为向其他服务器查询。

- 迭代查询 (Iterative Query):服务器在无法回答时,返回一个可能知道答案的服务器地址,让客户端自己去问。根服务器和TLD服务器通常采用迭代查询。

- 典型流程:主机 → 本地DNS → 根服务器 → TLD服务器 → 权威服务器 → 返回结果。

DNS资源记录 (RR)

- A记录:将主机名映射到IPv4地址。

- AAAA记录:将主机名映射到IPv6地址。

- CNAME记录:别名记录,将一个域名指向另一个域名(规范名称)。

- MX记录:邮件交换记录,指定接收该域名邮件的邮件服务器及其优先级。

- NS记录:名称服务器记录,指定负责该域名的权威DNS服务器。

- PTR记录:指针记录,用于反向DNS查询(IP地址到域名),存放在

in-addr.arpa域中。 - SOA记录:起始授权记录,包含权威服务器的名称、管理员邮箱、序列号等信息。

重点考察点 2:动态主机配置协议 (DHCP)

DHCP功能

- 为网络中的主机自动分配IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器等TCP/IP参数。

- 基于客户端/服务器模型,使用UDP协议,客户端使用68端口,服务器使用67端口。

DHCP工作过程 (DORA)

- Discover:客户端广播发送

DHCP Discover报文,寻找可用的DHCP服务器。 - Offer:DHCP服务器收到后,从地址池中选择一个IP地址,通过

DHCP Offer报文(单播或广播)提供给客户端。 - Request:客户端选择一个Offer(通常是第一个收到的),广播发送

DHCP Request报文,表示接受该IP。 - Ack:DHCP服务器发送

DHCP Ack报文,确认租约,客户端可以开始使用该IP地址。

- Discover:客户端广播发送

IP地址租约管理

- 租期 (Lease Time):DHCP分配的IP地址是临时的,有租期限制(如24小时)。

- 续租 (Renewal):在租期过半时,客户端会直接向原DHCP服务器发送

DHCP Request尝试续租。 - 重新绑定 (Rebinding):如果续租失败,在租期达到7/8=87.5%时,客户端会广播

DHCP Request,寻找任何可用的DHCP服务器。 - 租约释放:客户端正常关机时,会发送

DHCP Release报文释放IP。租期到期后,IP地址自动释放回地址池。

重点考察点 3:万维网服务 (WWW)

HTTP协议

- 超文本传输协议,用于Web浏览器和Web服务器之间的通信。

- 基于请求/响应模型,使用TCP 80端口(HTTPS为443)。

- 无状态 (Stateless):每个HTTP请求都是独立的,服务器不保留之前请求的信息。通过Cookie、Session、URL重写等机制实现状态保持。

HTTP请求方法

- GET:请求获取指定资源。请求参数在URL中。

- POST:向指定资源提交数据(如表单)。数据在请求体中。

- PUT:上传或更新资源。

- DELETE:删除指定资源。

- HEAD:获取资源的元信息(响应头),不返回实体主体。

- OPTIONS:查询服务器支持的请求方法。

HTTP状态码

- 1xx:信息性状态码(如

100 Continue)。 - 2xx:成功(如

200 OK)。 - 3xx:重定向(如

301 Moved Permanently永久重定向,302 Found临时重定向)。 - 4xx:客户端错误(如

404 Not Found页面未找到,403 Forbidden禁止访问)。 - 5xx:服务器错误(如

500 Internal Server Error服务器内部错误,503 Service Unavailable服务不可用)。

- 1xx:信息性状态码(如

HTTPS协议

- HTTP over SSL/TLS,为HTTP通信提供加密和身份认证。

- 使用SSL/TLS协议在TCP之上建立安全通道。

- 端口:443。

- 通过数字证书验证服务器身份,防止中间人攻击。

重点考察点 4:电子邮件服务

电子邮件系统组成

- 用户代理 (UA, User Agent):邮件客户端软件,如Outlook、Thunderbird、Foxmail。

- 邮件服务器 (Mail Server):

- MTA (Mail Transfer Agent):邮件传输代理,负责在服务器之间传递邮件,使用SMTP协议。

- MDA (Mail Delivery Agent):邮件投递代理,将收到的邮件存入用户的邮箱。

核心协议

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

- 用于发送邮件,基于TCP 25端口。

- 采用ASCII命令交互(如

HELO,MAIL FROM,RCPT TO,DATA)。 - 支持邮件中继(Relay)。

- POP3 (Post Office Protocol version 3):

- 用于从邮件服务器下载邮件到本地客户端,基于TCP 110端口。

- 默认下载后删除服务器上的邮件。

- 不支持多设备同步。

- IMAP (Internet Message Access Protocol):

- 用于在服务器上管理和访问邮件,基于TCP 143端口。

- 邮件保留在服务器上,支持多设备同步。

- 功能更强大,可操作服务器上的文件夹。

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

邮件格式与编码

- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions):

- 扩展了SMTP,允许邮件包含非ASCII字符、二进制附件、HTML内容等。

- 在邮件头部添加MIME版本、内容类型(Content-Type)、编码方式(Content-Transfer-Encoding)等字段。

- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions):

第八章 网络安全技术

本章全面覆盖防火墙、入侵检测、VPN及密码学等网络安全核心技术。

重点考察点 1:防火墙技术

防火墙功能与部署

- 功能:位于内部网络与外部网络之间,根据预设的安全策略控制数据流的进出。

- 核心功能:访问控制、网络地址转换(NAT)、日志审计、应用层过滤。

- 部署位置:通常部署在网络边界,如企业网与互联网之间。

防火墙类型

- 包过滤防火墙 (Packet Filtering):

- 工作在网络层和传输层。

- 根据IP地址、端口号、协议类型(TCP/UDP/ICMP)等规则过滤数据包。

- 优点:速度快,对用户透明。

- 缺点:无法检测应用层攻击,不支持状态检测。

- 应用代理防火墙 (Application Proxy):

- 工作在应用层。

- 作为客户端和服务器之间的“中间人”,客户端连接代理,代理再连接真实服务器。

- 优点:能深入检查应用层数据,安全性高。

- 缺点:性能开销大,每个应用都需要专用代理。

- 状态检测防火墙 (Stateful Inspection):

- 工作在传输层。

- 跟踪连接状态(如TCP三次握手、会话建立),检查数据包是否属于一个已建立的合法会话。

- 优点:兼顾了安全性和性能,能有效防止某些DoS攻击。

- 下一代防火墙 (NGFW):

- 集成了传统防火墙、IPS、应用识别与控制、用户身份识别、URL过滤等功能。

- 提供更细粒度的安全策略。

- 包过滤防火墙 (Packet Filtering):

重点考察点 2:入侵检测与防御系统 (IDS/IPS)

IDS (Intrusion Detection System)

- 功能:检测网络中的恶意活动或策略违规行为。

- 部署方式:通常以旁路 (SPAN端口或分光器) 方式接入网络,监听流量。

- 工作模式:发现攻击时发出警报 (Alert),但不主动阻断流量。

- 定位:主要用于安全监控和事后分析。

IPS (Intrusion Prevention System)

- 功能:检测并主动阻断确认的攻击流量。

- 部署方式:串联在网络中,所有流量必须经过IPS。

- 工作模式:实时分析流量,一旦匹配攻击特征,立即采取阻断、丢弃数据包等措施。

- 定位:作为主动防御屏障。

检测技术

- 基于特征的检测 (Signature-based):

- 将网络流量与已知攻击的特征库(如Snort规则)进行匹配。

- 优点:对已知攻击检测准确率高。

- 缺点:无法检测新型攻击(零日攻击),特征库需不断更新。

- 基于异常的检测 (Anomaly-based):

- 建立正常流量的行为模型(基线),检测偏离正常模式的异常流量。

- 优点:可发现新型攻击。

- 缺点:误报率较高,需要学习期。

- 基于特征的检测 (Signature-based):

重点考察点 3:虚拟专用网 (VPN)

VPN概念与类型

- 概念:利用公共网络(如互联网)建立安全、加密的专用通信通道。

- 目的:实现远程访问、分支机构互联,保证数据机密性、完整性。

- 类型:

- 远程访问VPN:移动用户通过客户端软件连接企业内网。

- 站点到站点VPN:连接两个或多个固定地点的网络(如总部与分公司)。

VPN技术

- IPSec VPN:

- 层次:网络层(Layer 3)安全协议。

- 模式:

- 传输模式:只加密和认证IP数据部分,用于端到端通信。

- 隧道模式:加密整个原始IP包,并封装在新的IP包中,用于站点到站点VPN。

- 协议:

- AH (Authentication Header):提供数据源认证和完整性,但不提供加密。

- ESP (Encapsulating Security Payload):提供加密、认证和完整性。

- 密钥管理:通常使用IKE(Internet Key Exchange)协议自动协商密钥。

- SSL/TLS VPN:

- 层次:应用层(通常在传输层之上)。

- 优势:无需安装专用客户端(通过浏览器即可),易于部署,适合远程访问。

- 安全基础:依赖于SSL/TLS协议和数字证书。

- IPSec VPN:

重点考察点 4:密码学与公钥基础设施 (PKI)

加密技术

- 对称加密 (Symmetric Encryption):

- 加密和解密使用同一个密钥。

- 优点:速度快,适合加密大量数据。

- 缺点:密钥分发困难,密钥管理复杂。

- 算法:DES(已不安全)、3DES、AES(推荐)。

- 非对称加密 (Asymmetric Encryption):

- 使用一对密钥:公钥(公开)和私钥(保密)。

- 加密:公钥加密,私钥解密(用于保密)。

- 签名:私钥签名,公钥验证(用于认证和不可否认性)。

- 优点:解决了密钥分发问题,可实现数字签名。

- 缺点:速度慢,不适合加密大量数据。

- 算法:RSA、DSA、ECC。

- 对称加密 (Symmetric Encryption):

数字签名与证书

- 数字签名:

- 发送方对消息计算摘要 (Hash)(如SHA-256)。

- 用发送方的私钥加密该摘要,生成数字签名。

- 接收方用发送方的公钥解密签名,得到摘要A。

- 接收方对收到的消息计算摘要B。

- 若A等于B,则消息完整且来源可信。

- 数字证书 (Digital Certificate):

- 由权威的CA (Certificate Authority) 颁发。

- 包含:用户身份信息、用户的公钥、CA的数字签名、有效期等。

- 用于证明“公钥属于谁”。

- PKI (Public Key Infrastructure):

- 提供密钥和证书全生命周期管理的框架。

- 组成:CA、RA(注册机构)、证书库、CRL(证书吊销列表)、客户端软件。

- 数字签名:

第九章 网络管理技术

本章聚焦网络管理模型、SNMP协议及故障排查方法论。

重点考察点 1:网络管理模型与功能

FCAPS模型

- 国际标准化组织定义的网络管理五大功能:

- F - 故障管理 (Fault Management):检测、隔离和纠正网络故障,如设备宕机、链路中断。

- C - 配置管理 (Configuration Management):管理设备的配置信息,如IP地址、路由协议、访问控制列表。

- A - 计费管理 (Accounting Management):记录网络资源的使用情况,用于计费或审计。

- P - 性能管理 (Performance Management):监控网络性能指标(带宽利用率、延迟、丢包率、CPU/内存使用率),进行容量规划和优化。

- S - 安全管理 (Security Management):管理用户权限、访问控制、安全策略、审计日志。

- 国际标准化组织定义的网络管理五大功能:

管理者-代理模型

- 管理者 (Manager):运行网络管理软件(如SolarWinds、Zabbix)的中心服务器。

- 代理 (Agent):运行在被管理设备(如路由器、交换机、服务器)上的软件,负责收集本地信息并响应管理者的请求。

- 管理信息库 (MIB, Management Information Base):被管理设备上存储的、标准化的管理信息数据库。MIB以树状结构组织,每个对象有唯一的对象标识符(OID)。

- 网络管理协议:管理者和代理之间通信的规则,如SNMP。

重点考察点 2:简单网络管理协议 (SNMP)

SNMP协议概述

- 应用最广泛的网络管理协议,基于UDP传输。

- 端口:代理监听161端口,管理者监听162端口(用于接收Trap)。

- 版本:

- SNMPv1:基础版本,使用团体名进行简单认证,不安全。

- SNMPv2c:在v1基础上增加了GetBulk等操作,仍使用团体名。

- SNMPv3:增加了用户认证、数据加密和访问控制,安全性高。

SNMP操作原语

- GetRequest:管理者从代理获取一个或多个MIB对象的值。

- GetNextRequest:获取指定OID的下一个MIB对象的值,用于遍历MIB树。

- SetRequest:管理者设置代理上某个MIB对象的值(用于配置管理)。

- GetBulkRequest:(SNMPv2c/v3) 高效地获取大量连续的MIB对象值。

- Response:代理对Get、GetNext、Set、GetBulk请求的响应。

- Trap:代理主动向管理者发送的异步通知,报告重要事件(如接口状态变化、设备重启)。

- InformRequest:(SNMPv2c/v3) 类似Trap,但需要管理者发送Response确认收到。

团体名 (Community String)

- SNMPv1/v2c中的认证机制,类似于密码。

- 只读团体名 (Read-Only):允许执行Get、GetNext、GetBulk操作。

- 读写团体名 (Read-Write):允许执行所有操作,包括Set。

- 安全性:团体名以明文传输,应避免使用默认值(如public/private)。

重点考察点 3:网络故障排查方法

系统性排查方法

- 自顶向下法 (Top-Down):从应用层开始排查,逐步向下。适用于“应用无法访问”类故障(如网页打不开)。检查应用→表示层→会话层→传输层→网络层→数据链路层→物理层。

- 自底向上法 (Bottom-Up):从物理层开始排查,逐步向上。适用于“网络完全不通”类故障。检查物理连接→数据链路层→网络层→传输层→应用层。

- 分治法 (Divide and Conquer):在故障路径的中间点进行测试,根据结果快速缩小故障范围。

常用网络诊断工具

- ping:使用ICMP回送请求/应答报文,测试主机间的连通性。可判断网络是否可达。

- tracert (Windows) / traceroute (Linux):利用ICMP超时报文,跟踪数据包从源到目的所经过的每一跳路由器,用于定位网络中断点。

- ipconfig / ifconfig:查看本机IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器等配置信息。

- nslookup / dig:查询DNS服务器,测试域名解析是否正常。

- arp -a:查看本机ARP缓存表,检查IP与MAC地址的映射关系。

- netstat:显示本机的网络连接、路由表、接口统计、协议统计等信息。

- telnet / nc (netcat):测试目标主机的特定TCP端口是否开放。

第十章 网络规划与设计

本章是综合应用,考查从需求到实施的完整网络工程流程。

重点考察点 1:网络生命周期

- 五阶段模型

- 需求分析 (Requirements Analysis):

- 收集用户业务需求、功能需求、性能需求(带宽、延迟)、安全需求、可扩展性需求、预算等。

- 是整个设计的基础,直接影响后续决策。

- 逻辑设计 (Logical Design):

- 基于需求设计网络的逻辑架构。

- 内容包括:IP地址规划(VLSM/CIDR)、VLAN设计、路由协议选择(OSPF/RIP)、安全策略设计(防火墙、ACL)、QoS策略等。

- 不涉及具体设备型号。

- 物理设计 (Physical Design):

- 将逻辑设计转化为物理实现方案。

- 内容包括:设备选型(路由器、交换机、防火墙)、布线系统设计(综合布线)、机房环境(电源、空调、防雷)、设备布局图、IP地址分配表等。

- 实施 (Implementation):

- 采购设备、安装布线、设备上架、系统配置、连通性测试、应用测试。

- 需要详细的实施计划和文档。

- 维护 (Maintenance):

- 网络交付后的持续工作。

- 内容包括:日常监控、故障处理、性能优化、配置变更管理、备份与恢复、文档更新、用户支持等。

- 需求分析 (Requirements Analysis):

重点考察点 2:网络设计原则

- 可扩展性 (Scalability):网络设计应能方便地增加用户、设备、带宽或新应用,适应未来业务发展。

- 可靠性 (Reliability):通过冗余设计(设备冗余、链路冗余、电源冗余、路由冗余)提高网络可用性,减少单点故障。

- 安全性 (Security):在设计阶段融入安全策略,如划分安全区域(DMZ)、部署防火墙、实施访问控制列表(ACL)、网络隔离(VLAN)。

- 可管理性 (Manageability):设计应便于网络的监控、配置、故障排查和性能分析,如启用SNMP、日志服务器。

- 经济性 (Cost-Effectiveness):在满足需求的前提下,选择性价比高的技术和设备,控制总体拥有成本(TCO)。

重点考察点 3:典型网络拓扑与分层架构

网络拓扑结构

- 星型:所有节点连接到中心节点。优点:易于管理、故障隔离。缺点:中心节点是单点故障。

- 环型:节点首尾相连。优点:路径确定。缺点:单点故障影响全网。

- 总线型:所有节点连接到一条公共总线。已基本淘汰。

- 网状:节点间有多条路径。优点:高可靠性。缺点:成本高,布线复杂。

- 混合型:多种拓扑的组合,如星型-总线型。

三层网络架构 (Three-Tier Architecture)

- 核心层 (Core Layer):

- 功能:高速数据交换骨干,提供高带宽、低延迟的传输。

- 设备:高性能核心交换机或路由器。

- 设计要点:高可靠性、高冗余、高吞吐量,避免在此层进行策略控制。

- 汇聚层 (Distribution Layer):

- 功能:连接接入层和核心层,进行策略控制、VLAN间路由、访问控制、QoS策略实施。

- 设备:三层交换机。

- 设计要点:汇总接入层流量,实施路由和安全策略。

- 接入层 (Access Layer):

- 功能:连接终端用户设备(PC、打印机、IP电话),提供网络接入。

- 设备:二层交换机。

- 设计要点:高端口密度,支持VLAN划分、端口安全、PoE(供电)。

- 核心层 (Core Layer):

重点考察点 4:IP地址与VLAN规划

IP地址规划

- 合理划分公有和私有地址空间。

- 使用CIDR和VLSM进行子网划分,提高地址利用率,减少浪费。

- 按部门、功能、地理位置或安全级别分配不同的地址段。

- 预留地址用于未来扩展。

VLAN规划

- 划分依据:按部门(如财务VLAN、人事VLAN)、按功能(如语音VLAN、数据VLAN)、按安全级别(如访客VLAN、内部VLAN)、按地理位置。

- Trunk链路设计:在交换机之间或交换机与路由器之间配置Trunk端口,允许多个VLAN的流量通过。

- VLAN间路由:设计不同VLAN间通信的方案,如使用单臂路由(路由器+子接口)或三层交换机(SVI接口)。

重点考察点 5:综合布线系统

六个子系统

- 工作区子系统 (Work Area Subsystem):由终端设备(如PC、电话)到信息插座(RJ45)的连接线缆和适配器组成。

- 水平子系统 (Horizontal Subsystem):从楼层配线间(FD)到工作区信息插座的布线。通常使用非屏蔽双绞线 (UTP),最大长度为90米。

- 管理子系统 (Administration Subsystem):指配线架、跳线、标识系统等,用于线路的管理和跳接。位于楼层配线间。

- 干线子系统 (Backbone Subsystem / Riser):连接主设备间(MDF)与各楼层配线间(IDF)的骨干线路。通常使用大对数双绞线或光缆。

- 设备间子系统 (Equipment Room Subsystem):放置建筑物或建筑群的主网络设备(如核心交换机、服务器、路由器)的房间,即主配线间(MDF)。

- 建筑群子系统 (Campus Subsystem):连接不同建筑物之间的通信线路。通常使用光缆。

布线规范

- 水平子系统UTP最大长度90米,工作区跳线最大长度10米,总长不超过100米。

- 光缆测试参数:衰减、回波损耗、波长。

- 双绞线测试参数:近端串扰(NEXT)、衰减、回波损耗、特性阻抗、连接图、长度。