微米级光斑分析仪市场报告:政策、趋势与前景深度解析

一、市场规模:政策与需求双轮驱动增长

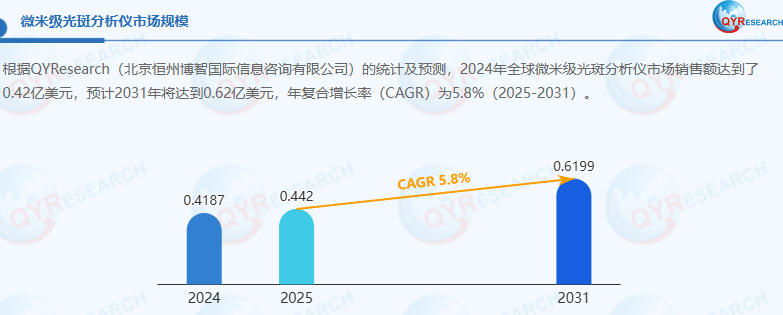

根据QYResearch的统计及预测,2024年全球微米级光斑分析仪市场销售额达到了0.42亿美元,预计2031年将达到0.62亿美元,年复合增长率(CAGR)为5.8%(2025-2031)。2024 年,中国微米级光斑分析仪市场规模已达到 1.2 亿美元,同比增长率高达 15%,这一增速远超普通光学仪器行业平均水平。驱动增长的核心动力来自两方面:下游应用领域的刚性需求与国家政策的强力扶持。

政策层面,2024 年国家发改委、科技部等多部门联合发布《关于推动高端仪器设备自主创新发展的指导意见》,将微米级光斑分析仪纳入战略性新兴产业支持范畴。当年中央财政安排专项研发资金约 1.8 亿元,重点支持其核心技术突破,地方政府亦同步跟进 —— 北京对相关企业给予最高 15% 的所得税减免,深圳则提供设备购置 30% 的财政补贴。

需求端,半导体晶圆检测、激光切割质量控制等传统领域需求持续旺盛,2024 年贡献了超过 70% 的市场销量。同时,新能源汽车激光焊接检测、AR/VR 光学校准等新兴场景快速崛起,这类新兴需求将在 2025 年带动市场规模突破 1.38 亿美元,同比增长 13.3%。

二、产品与区域格局:结构优化与分布集中并存

(一)产品结构:数字型设备主导市场

市场报告显示,2024 年微米级光斑分析仪产品结构呈现显著分化:基于 CCD 传感器的数字型设备占据 75% 的市场份额,而基于热电探测器的模拟型设备占比仅为 25%。数字型设备凭借 0.5-1 微米的测量精度、实时数据处理能力,成为半导体制造、高端科研等场景的首选;模拟型设备则因成本优势,主要应用于对精度要求较低的工业现场检测。

技术升级进一步拉大产品差距。2024 年国产厂商推出的新型数字设备分辨率已达 0.5 微米,较上年提升 20%,且价格仅为进口产品的 60%。预计 2025 年数字型设备占比将进一步提升至 80%,产品向 "高精度 + 智能化" 方向演进。

(二)区域分布:产业集群效应凸显

2024 年华东地区以 40% 的市场占比稳居第一,苏州、上海、南京等地聚集的半导体与激光设备企业形成完整产业链,带动设备需求持续攀升;华南地区紧随其后,占比 25%,深圳、东莞的光学仪器产业集群成为核心驱动力;华北地区以 15% 的占比位列第三,需求主要来自高校与科研机构,如清华大学、中科院等单位的光学实验室。

这种区域分布与产业基础高度匹配,华东、华南的制造业集群提供了工业级需求,华北的科研资源则支撑了高端测试需求,这一格局在市场报告预测中短期内将保持稳定。

三、竞争格局:进口替代进入加速期

当前市场呈现 "国际品牌主导、国产品牌崛起" 的态势。2024 年,德国 Coherent、美国 Thorlabs、日本 Hamamatsu Photonics 等国际厂商凭借核心技术优势,占据 65% 的市场份额,主要垄断高端市场。进口额达 0.8 亿美元,印证了高端市场对进口设备的依赖。

但国产替代趋势已不可逆转。北京凌云光、上海瀚宇光纤等企业通过技术突破,2024 年市场占有率已提升至 35%。市场报告指出,国产厂商的突破集中在三个领域:核心传感器国产化率从 2023 年的 40% 提升至 55%;算法优化实现测量速度提升 30%;软件生态适配国内工业场景需求。随着专利申请量同比增长 23.7%(2024 年达 427 项),国产设备竞争力将持续增强,预计 2025 年市场占有率将突破 40%。

四、未来展望:2025-2030 年增长路径清晰

微米级光斑分析仪市场将保持稳健增长,2030 年市场规模预计达到 2.69 亿美元,较 2024 年实现翻倍增长。增长动力将来自三个维度:

一是应用领域拓展。除传统场景外,医疗光学成像中的光斑校准、新能源电池激光加工检测等新兴领域,将在 2026 年后成为主要增长点,市场报告预测这类场景需求增速将达 20% 以上。

二是技术迭代驱动。更高精度(0.1 微米级)、更便携的设备将成为研发重点,同时 AI 算法的融入将实现 "测量 - 分析 - 反馈" 全流程自动化,这类高端产品溢价空间显著。

三是政策持续加码。2025 年国家将建立高端光学仪器产业创新联合体,吸纳 50 家以上企业与科研机构参与,同时国家级测试平台将投入使用,为国产设备提供标准认证支撑,这些举措将进一步加速进口替代。