从传统架构到云原生,如何应对数据增长挑战?

在数字时代,每一次点击、每一次页面滑动,背后都依赖着快速且可靠的数据支撑。而谈及数据,就绕不开数据库—— 这个存储、管理信息的核心载体。如今,随着云计算的普及与数据库类型(SQL、NoSQL、云原生数据库)的多元化发展,数据库性能调优已成为保障应用稳定运行的关键课题。

本系列文章将分两部分,带大家深入探索数据库优化的核心方法,以满足当下应用对数据处理的高要求。在第一部分中,我们将聚焦SQL、NoSQL 及云数据库系统的性能调优思路,重点解析适用于现代应用的工具与策略;第二部分则会进一步探讨提升查询效率、优化资源管理的具体方法。想要做好数据库调优,首先得了解数据库的演进历程 —— 这是理解当前挑战与应对策略的基础。

一、传统数据库:结构化数据的“可靠基石”

数据库本质是对海量结构化数据的系统化存储,其核心目标是让信息更准确、可靠,且易于调用。提到传统数据库,就不得不说SQL 数据库(又称关系型数据库),它的存储逻辑与电子表格类似,通过 “表格” 这种结构化格式有序组织数据,像大家熟知的 Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle Database,都属于这类经典产品。

直到现在,SQL 数据库仍是众多应用的 “技术 backbone”。尤其在需要高数据准确性与可靠性的事务类应用中,它的优势尤为明显 —— 严格遵循原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)、持久性(Durability)的 ACID 原则,能最大程度保障数据完整性。比如银行转账、电商订单支付等场景,每一步数据操作都必须精准无误,SQL 数据库的事务机制恰好能满足这类需求。

但优势背后也存在局限:SQL 数据库的结构化特性使其灵活性不足。当应用场景需要处理非结构化数据、或对系统扩展性有更高要求时,传统架构便难以适配 —— 这也推动了数据库技术的下一次革新。

二、NoSQL 数据库:为灵活性与扩展性而生

为解决传统SQL 数据库的灵活性短板,NoSQL 数据库应运而生。与 “关系型” 的 SQL 不同,NoSQL(Not Only SQL)数据库采用非关系型结构,支持灵活的 schema(数据模式),无需提前定义固定的数据表结构,这让它能轻松处理非结构化数据(如社交媒体的用户评论、物联网设备采集的实时日志等)。

除了数据格式的灵活性,NoSQL 数据库的另一大亮点是 “水平扩展” 能力。传统 SQL 数据库通常依赖 “垂直扩展”—— 即通过升级服务器的硬件(如增加 CPU、内存)来提升性能,这种方式不仅成本高,还存在性能瓶颈;而 NoSQL 数据库可通过增加服务器节点的方式实现 “水平扩展”,将数据分散存储在多个节点上,既能承载更大的数据量,也能应对突发的流量高峰,非常适合互联网、大数据等场景。

可以说,NoSQL 的兴起并非单纯的技术趋势,而是对数据形态变化、业务扩展性需求的直接回应 —— 当应用不再局限于结构化数据处理,当用户规模从百万级增长到亿级,NoSQL 数据库成为了关键的技术支撑。

三、云时代:Database as a Service(DBaaS)的变革

随着云计算技术的成熟,数据库领域迎来了又一次重要转变——Database as a Service(DBaaS,数据库即服务)模式的普及。在传统架构中,企业需要自行搭建数据库服务器、负责硬件维护、软件安装与版本更新,不仅消耗大量 IT 资源,还需应对硬件故障、数据备份等风险;而在 DBaaS 模式下,云服务提供商(如 AWS、Azure、Google Cloud)会全面负责数据库的基础设施管理,包括服务器部署、系统维护、安全更新等。

这一模式让企业得以“轻装上阵”—— 无需投入精力管理底层硬件,只需专注于数据的使用与业务逻辑开发。目前主流的云数据库产品,如 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)、Azure SQL Database、Google Cloud SQL,都具备三大核心优势:

高可靠性:数据库数据会分布在全球多个区域的节点上,即使某一区域出现故障,也能通过灾备机制快速恢复,保障业务连续性;

自动化运维:支持自动备份、自动故障转移,减少人工操作失误,降低数据丢失风险;

弹性扩展:可根据业务需求灵活调整数据库的计算、存储资源,避免资源浪费,同时应对业务高峰期的流量压力。

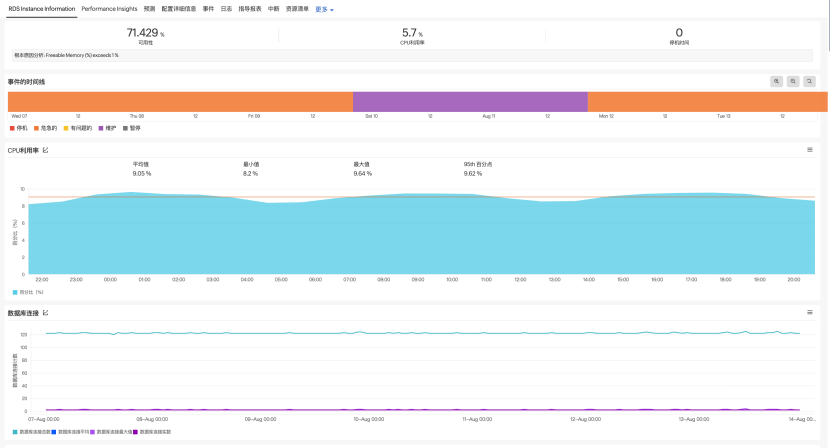

不过,DBaaS 也存在一定局限:由于底层硬件与配置由云厂商管控,企业对数据库的 “深度调优” 空间会受到限制 —— 比如无法直接修改服务器的内核参数、存储 IO 调度策略等,这也为云时代的数据库性能调优提出了新的挑战。

AWS RDS的实例信息

四、数据库市场:云成为增长核心动力

从市场规模来看,数据库行业正处于快速增长阶段。根据Gartner(高德纳)的数据,去年全球数据库市场同比增长 12.8%,年市场规模达到约 1020 亿美元,而这一增长的主要驱动力来自云计算领域。

更值得关注的是,Gartner 最新预测显示,2024 年全球终端用户在公共云服务上的支出将增长 20.4%,总额达到 6754 亿美元,较 2023 年的 5610 亿美元实现大幅提升。背后的关键因素有两个:一是生成式 AI 技术的快速落地,AI 模型训练、推理需要大量数据存储与计算资源,推动了云数据库的需求增长;二是企业 “应用现代化” 转型 —— 越来越多企业将传统本地部署的应用迁移到云端,而云数据库作为应用的核心组件,自然成为转型中的关键一环。

当前,企业对云数据库的采纳率持续上升,核心原因在于其“降本增效” 的价值:一方面,无需投入巨资建设本地数据中心,降低了初期硬件成本;另一方面,云数据库的弹性扩展能力,能让企业根据业务节奏灵活调整资源,避免资源闲置。同时,市场也呈现出三大新趋势:无服务器数据库(Serverless DB)—— 按实际使用量计费,进一步降低成本;容器化数据库—— 与 Kubernetes 等容器技术结合,提升部署灵活性;多云 / 混合云架构—— 企业同时使用多个云厂商的数据库服务,或结合本地数据库与云数据库,以降低厂商锁定风险。

这些趋势也对数据库性能调优提出了新要求:由于无法直接管理底层硬件,“可观测性”(即实时监控数据库的性能指标、资源使用情况、错误日志等)成为云时代调优的关键 —— 只有全面掌握数据库的运行状态,才能精准定位性能瓶颈。

五、现代应用复杂度:microservices 架构下的数据库挑战

如今,越来越多企业的应用开始采用microservices(微服务)架构 —— 将一个完整的应用拆分为多个独立的微服务模块(如用户服务、订单服务、支付服务等),每个模块可独立开发、部署与扩展。这种架构的优势很明显:系统更健壮(单个微服务故障不会影响整体应用)、扩展性更强(可针对高负载模块单独扩展)、开发效率更高(多团队可并行开发不同模块)。

但在微服务架构下,数据库的使用逻辑也发生了变化:一个应用不再依赖单一数据库,而是根据不同微服务的需求,选择最适配的数据库类型—— 比如,订单服务需要处理事务性数据,可采用 SQL 数据库;用户服务需要存储大量非结构化的用户画像数据,可采用 NoSQL 数据库;甚至部分场景会同时使用多种数据库,形成 “多数据库架构”。

这种架构虽然提升了灵活性,但也增加了数据库管理与调优的复杂度:一方面,需要针对不同类型的数据库制定差异化的调优策略;另一方面,微服务之间的数据流交互频繁,若某一个数据库出现性能瓶颈(如查询延迟过高、连接数不足),可能会引发“连锁反应”,影响整个应用的稳定性。因此,对微服务架构下的数据库而言,“精细化管理” 至关重要 —— 哪怕是微小的性能问题,都可能影响用户体验(如页面加载延迟、操作响应缓慢),进而对业务造成损失(如电商平台因卡顿导致用户流失)。

六、数据库性能调优:IT 管理的核心命题

无论是传统数据库、NoSQL 数据库,还是云数据库,“性能调优” 都是保障系统稳定运行的关键。简单来说,数据库性能调优的目标是:通过优化数据库的配置、查询语句、数据存储结构等,让数据库在 “高效运行” 的同时,实现三大核心价值:

降低响应时间:减少用户操作(如点击查询按钮)到获取结果的等待时间,提升用户体验;

减少资源消耗:优化CPU、内存、存储 IO 的使用效率,避免资源浪费;

保障可扩展性:当数据量从100 万条增长到 1 亿条、用户流量从 1000QPS(每秒查询次数)增长到 10 万 QPS 时,数据库仍能保持稳定性能。

需要注意的是,数据库性能问题具有“传导性”—— 初期可能只是某一个查询语句执行缓慢,若未及时处理,随着数据量增长,缓慢的查询会占用更多 CPU 与内存资源,进而导致其他查询排队、连接数耗尽,最终引发整个数据库服务不可用。这种问题不仅会影响用户满意度(如 App 频繁闪退、页面加载失败),还可能直接冲击业务(如直播平台因数据库故障导致直播中断、金融平台因交易延迟引发用户投诉)。

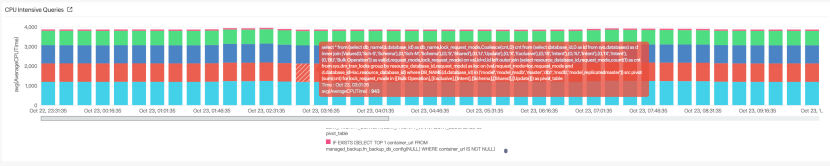

而解决这些问题的核心,在于“主动调优”—— 而非等到性能问题爆发后再被动修复。通过定期监控数据库性能指标、分析查询日志、优化数据结构,可提前识别潜在瓶颈,避免性能问题扩大化。

图为MS Sql 查询语句对CPU的平均使用时间表

结语

关于具体如何实现主动调优?如何通过技术手段提升数据库的可用性与可靠性?我们将在本系列的第二部分详细展开,带你掌握查询优化、资源管理的实操方法,敬请期待。