【机器学习入门】9.1 神经元模型 —— 从生物神经元到人工神经网络基础

对于刚入门机器学习的同学来说,“神经网络” 可能是最具神秘感的模型之一,但它的核心单元 ——“人工神经元”,其实是对生物神经元的简化模仿。今天我们从生物神经元的结构和工作原理出发,拆解人工神经元(感知机)的模型、神经网络的构建逻辑,以及前向传播、反向传播等核心概念,帮你搭建起 “神经元→神经网络” 的完整认知框架,为后续深入学习深度学习打下基础。

一、先理解:生物神经元是如何工作的?

人工神经元的设计灵感完全来源于生物神经元,要搞懂人工模型,首先得清楚生物神经元的结构和信号传递逻辑 —— 这是理解神经网络的 “源头”。

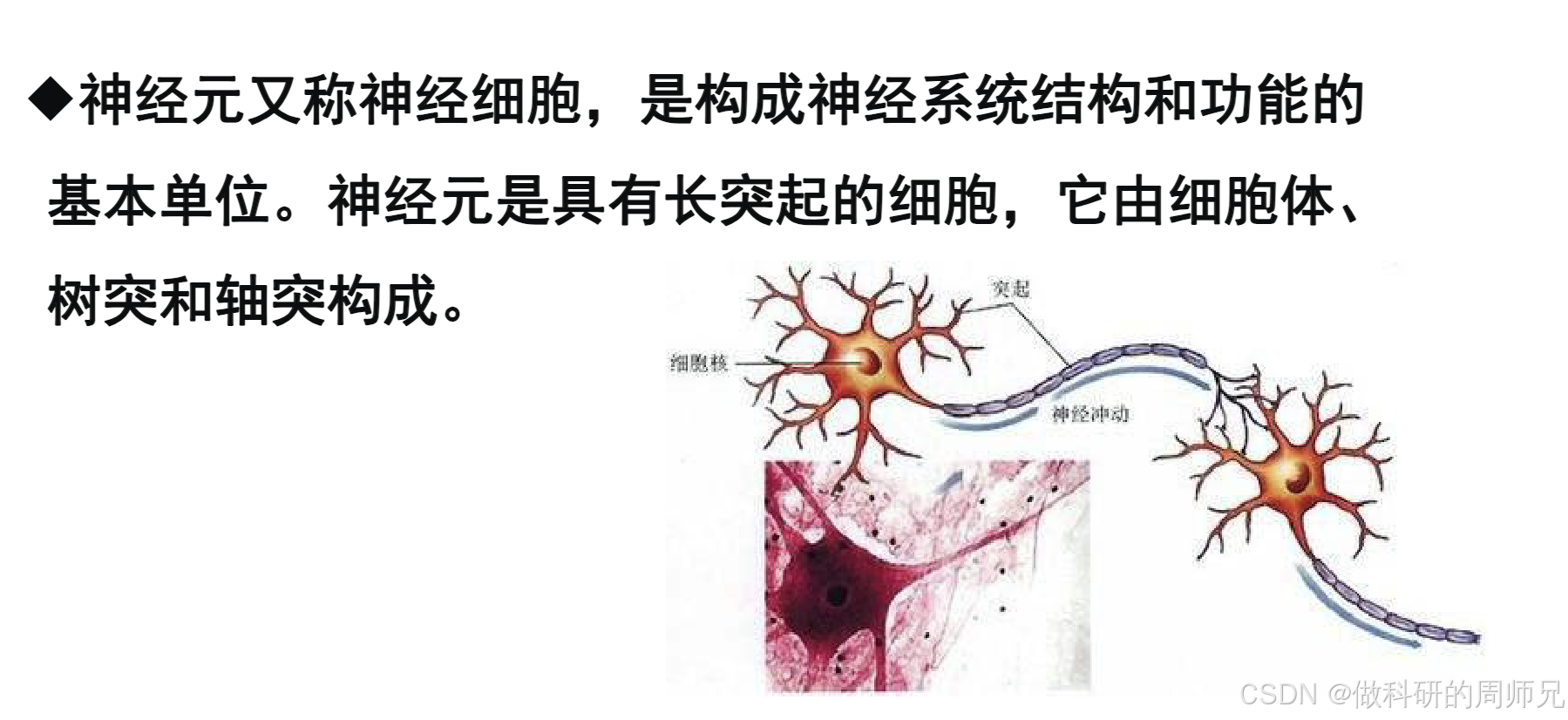

1. 生物神经元的基本结构

生物神经元(神经细胞)是构成人体神经系统的基本单位,每个神经元都有三个核心部分,分工明确:

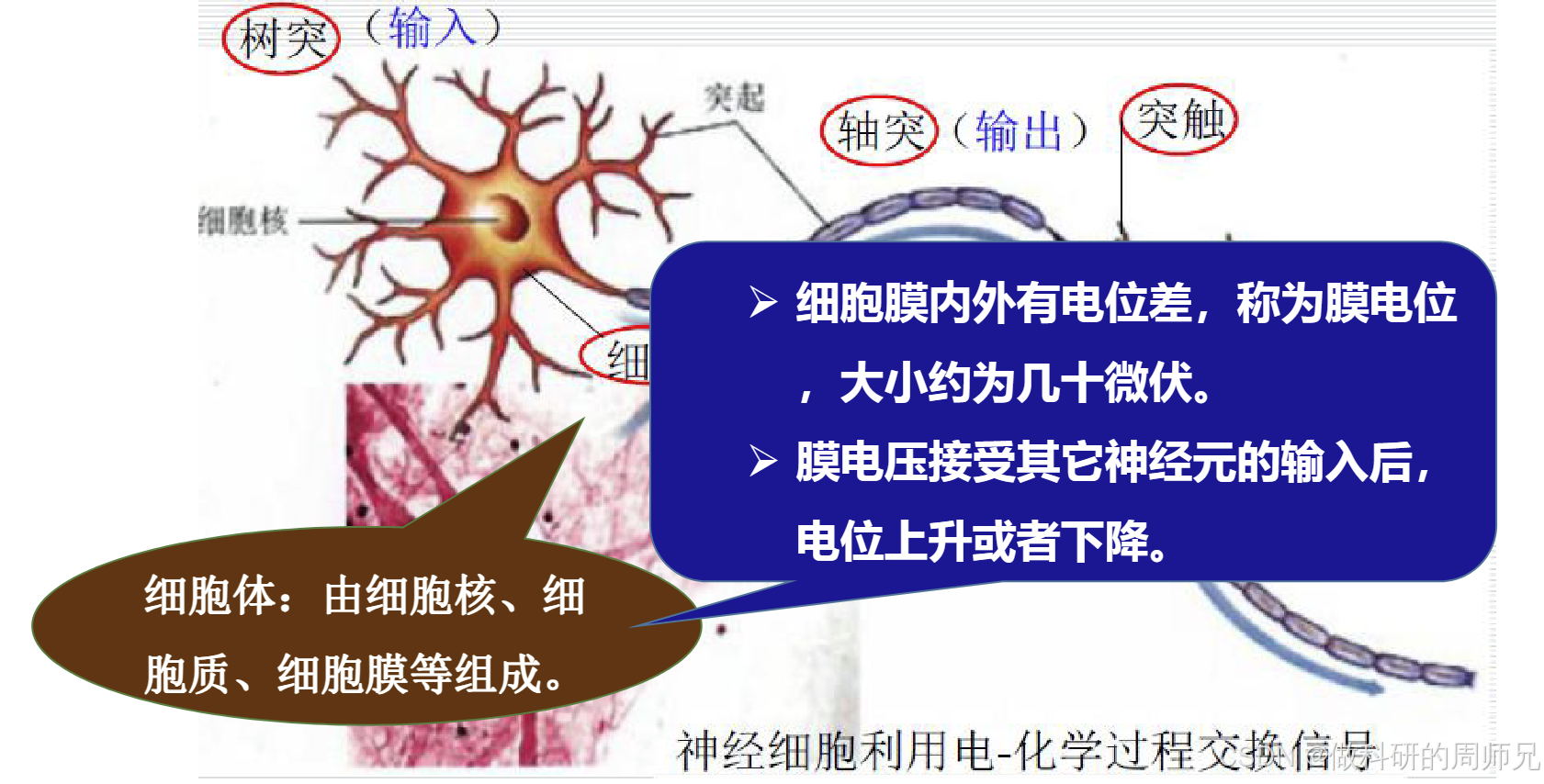

- 树突(输入端):像 “树枝” 一样的突起,负责接收来自其他神经元的信号(化学信号或电信号)。一个神经元可能有多个树突,就像有多个 “信号接收器”,能同时接收多个神经元的输入。

- 细胞体(处理中心):包含细胞核、细胞质等,相当于神经元的 “大脑”。它会把树突接收的多个信号进行整合(比如判断信号的强弱、总和是否达到阈值),决定是否产生 “神经冲动”(即是否传递信号)。

- 轴突(输出端):像 “电线” 一样的长突起,负责将细胞体产生的神经冲动传递出去。轴突的末端有 “突触”,能将电信号转化为化学信号,传递给下一个神经元的树突 —— 这样就形成了神经元之间的 “信号通路”。

2. 生物神经元的信号传递逻辑

神经元之间的信号传递遵循 “输入→整合→输出” 的简单规则,关键在于 “膜电位” 和 “阈值”:

- 膜电位:神经元的 “信号储备”:细胞膜内外存在微小的电位差(约几十微伏),称为膜电位。当树突接收其他神经元的信号时,膜电位会上升或下降(接收兴奋信号时上升,接收抑制信号时下降)。

- 阈值:信号传递的 “开关”:细胞体会持续整合所有树突的信号,当膜电位的总和超过某个 “阈值” 时,神经元会被 “激活”,产生神经冲动;若未达到阈值,则不产生冲动,信号被 “阻断”。

- 信号传递:电 - 化学转换:激活后的神经冲动会沿着轴突传递,到达突触时转化为化学信号(神经递质),跨越 “突触间隙” 传递给下一个神经元的树突,完成一次信号传递。

简单来说,生物神经元的工作逻辑是:多个输入信号整合→判断是否达到阈值→达到则输出信号,否则不输出—— 这正是人工神经元设计的核心灵感。

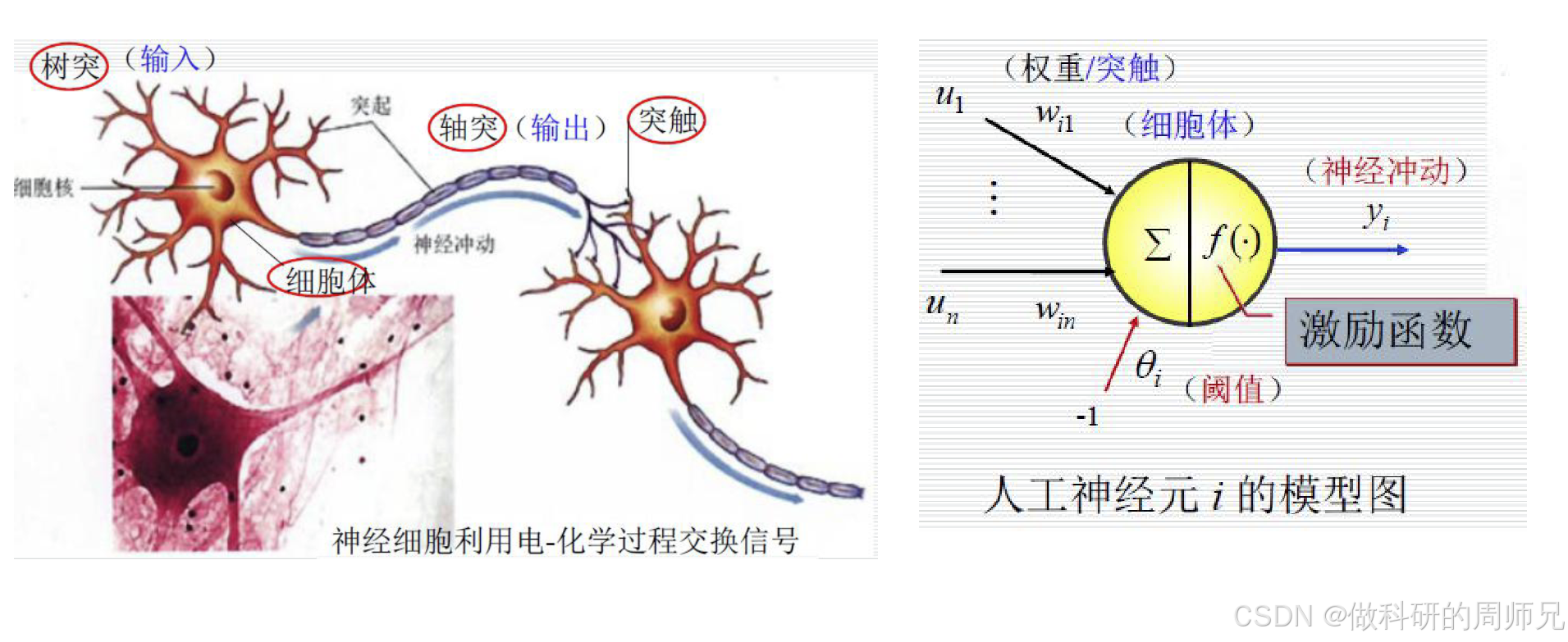

二、人工神经元:生物神经元的数学简化模型

人工神经元(也叫 “感知机”,是最简单的人工神经元模型)用数学公式模拟生物神经元的 “输入→整合→输出” 过程,将复杂的生物信号转化为可计算的数值运算。

1. 人工神经元的模型结构

一个标准的人工神经元模型包含 4 个核心组件,对应生物神经元的功能,结构非常直观:

- 输入(对应树突):用

x₁, x₂, ..., xₙ表示,对应来自其他神经元的输出信号(或原始数据特征,比如 “好瓜” 的色泽、根蒂等特征)。每个输入都有一个 “权重”,用w₁, w₂, ..., wₙ表示。 - 权重(对应突触):权重

wᵢ代表 “第 i 个输入信号的重要程度”—— 权重越大,该输入对神经元输出的影响越强;权重为正表示 “兴奋信号”(促进输出),为负表示 “抑制信号”(阻碍输出),这对应生物突触传递信号的强弱差异。 - 细胞体(整合与激活):分为两步操作:

- 加权求和:先计算所有输入与对应权重的乘积之和,再减去一个 “阈值”

θ(也叫偏置b,通常用-b替代θ,公式更简洁),结果称为 “净输入”z,公式为:z = w₁x₁ + w₂x₂ + ... + wₙxₙ - b(或z = Σ(wᵢxᵢ) - b)这一步对应生物神经元整合树突信号的过程。 - 激活函数:将净输入

z代入 “激活函数”f(·),得到神经元的最终输出y,公式为:y = f(z)激活函数的作用是 “引入非线性”—— 如果没有激活函数,无论多少个神经元叠加,最终还是线性模型,无法拟合复杂数据(比如图像、文本)。常见的简单激活函数是 “阶跃函数”:f(z) = 1(若z ≥ 0,神经元激活,输出 1);f(z) = 0(若z < 0,神经元不激活,输出 0)。

- 加权求和:先计算所有输入与对应权重的乘积之和,再减去一个 “阈值”

- 输出(对应轴突):用

y表示,作为当前神经元的结果,传递给下一层的神经元(或作为最终预测结果,比如 “好瓜 = 1,坏瓜 = 0”)。

2. 人工神经元的工作流程(以 “好瓜分类” 为例)

用一个具体案例能更直观理解人工神经元的计算过程:假设用一个人工神经元判断 “是否为好瓜”,输入特征为 “根蒂(x₁)、纹理(x₂)、敲声(x₃)”,具体步骤如下:

-

输入与权重设定:

- 输入

x:根蒂(蜷缩 = 1,稍蜷 = 0.5,硬挺 = 0)、纹理(清晰 = 1,稍糊 = 0.5,模糊 = 0)、敲声(浊响 = 1,沉闷 = 0.5,清脆 = 0); - 权重

w:根蒂w₁=0.4(关键特征,权重高)、纹理w₂=0.3(重要特征)、敲声w₃=0.2(次要特征); - 偏置

b=0.5(阈值转化而来)。

- 输入

-

加权求和计算净输入:假设某样本的输入为

x₁=1(根蒂蜷缩)、x₂=1(纹理清晰)、x₃=1(敲声浊响),则:z = (0.4×1) + (0.3×1) + (0.2×1) - 0.5 = 0.4+0.3+0.2-0.5 = 0.4。 -

激活函数输出结果:用阶跃函数判断:因

z=0.4 ≥ 0,所以y=f(z)=1,最终输出 “好瓜”。

如果另一个样本的输入为x₁=0(根蒂硬挺)、x₂=0(纹理模糊)、x₃=0.5(敲声沉闷),则:z = (0.4×0) + (0.3×0) + (0.2×0.5) - 0.5 = 0+0+0.1-0.5 = -0.4 < 0,输出y=0,判断为 “坏瓜”—— 这完全符合我们对好瓜的判断逻辑。

三、从单个神经元到神经网络:如何搭建多层结构?

单个人工神经元(感知机)只能处理 “线性可分” 的问题(比如用一条直线区分两类样本),但现实中的数据大多是 “非线性” 的(比如用曲线区分好瓜和坏瓜)。要解决非线性问题,就需要将多个人工神经元按 “层” 排列,组成 “神经网络”—— 这就是 “多层感知机” 的基础。

1. 神经网络的基本结构:三层全连接网络

最基础的神经网络是 “输入层→隐藏层→输出层” 的三层结构,且层与层之间的神经元 “全连接”(即上一层的每个神经元都与下一层的所有神经元相连),称为 “全连接网络”:

- 输入层(Input Layer):对应原始数据的特征,每个神经元代表一个特征,只负责传递输入,不做任何计算。比如 “好瓜分类” 中,输入层有 3 个神经元,分别对应 “根蒂、纹理、敲声”3 个特征。

- 隐藏层(Hidden Layer):位于输入层和输出层之间,是神经网络的 “计算核心”。隐藏层可以有一层或多层(多层时称为 “深度神经网络”),每层包含多个神经元 —— 每个神经元都会接收上一层所有神经元的输出作为输入,进行加权求和 + 激活函数计算,再将结果传递给下一层。比如隐藏层有 2 个神经元,输入层的 3 个神经元都会与这 2 个隐藏神经元相连,形成 3×2=6 个连接(每个连接对应一个权重)。

- 输出层(Output Layer):接收隐藏层的输出,进行最终计算,输出模型的预测结果。比如 “好瓜分类” 是二分类任务,输出层可以只有 1 个神经元,输出 1 表示 “好瓜”,0 表示 “坏瓜”;若为多分类任务(如区分 “好瓜、中瓜、坏瓜”),输出层则有 3 个神经元,每个神经元对应一类的预测概率。

2. “全连接” 的含义:层间连接无遗漏

“全连接” 是神经网络中最基础的连接方式,核心特点是 “上一层每个神经元都连接下一层所有神经元”:

- 假设输入层有

n个神经元,隐藏层有m个神经元,则两层之间共有n×m个连接,每个连接都有一个独立的权重(比如输入层 3 个神经元、隐藏层 2 个神经元,就有 6 个权重); - 这种连接方式能让下一层神经元充分整合上一层的所有信息,比如隐藏层神经元能同时利用 “根蒂、纹理、敲声” 三个特征的信息,比单个神经元的判断更全面。

四、神经网络的核心过程:前向传播与反向传播

神经网络的训练和预测依赖两个关键过程:“前向传播”(从输入到输出的预测过程)和 “反向传播”(从输出到输入的参数优化过程)—— 这是神经网络能 “学习” 的核心。

1. 前向传播:从输入到输出的预测流程

前向传播是 “已知参数(权重和偏置),计算预测结果” 的过程,按 “输入层→隐藏层→输出层” 的顺序逐层计算,和单个神经元的工作流程一致,但需要逐层迭代:

- 输入层传递:输入层神经元直接将原始特征(如

x₁=1, x₂=1, x₃=1)传递给隐藏层; - 隐藏层计算:隐藏层的每个神经元接收输入层所有神经元的输出,计算加权求和 + 激活函数,得到隐藏层输出(如隐藏层神经元 1 的输出

h₁=f(w₁₁x₁ + w₁₂x₂ + w₁₃x₃ - b₁),神经元 2 的输出h₂=f(w₂₁x₁ + w₂₂x₂ + w₂₃x₃ - b₂)); - 输出层计算:输出层神经元接收隐藏层所有神经元的输出,再次计算加权求和 + 激活函数,得到最终预测结果(如

y=f(w₃₁h₁ + w₃₂h₂ - b₃))。

简单来说,前向传播就是 “逐层代入公式计算”,最终得到预测值 —— 这是模型进行预测时的核心流程(比如用训练好的神经网络判断一个新西瓜是否为好瓜)。

2. 反向传播:从误差到参数的优化流程

反向传播是 “已知预测误差,调整参数(权重和偏置)” 的过程,核心是 “通过误差反向推导,修正权重和偏置,减少误差”—— 这是神经网络 “学习” 的关键,步骤如下:

- 计算预测误差:用输出层的预测结果

y_pred和真实标签y_true计算误差(比如用 “均方误差”Loss=(y_pred - y_true)²),误差越大,说明当前参数越差; - 反向计算误差梯度:从输出层开始,反向计算每个参数(权重

w、偏置b)对误差的 “梯度”(即参数变化一点点时,误差变化多少)—— 梯度的方向表示 “参数如何调整能减小误差”(比如梯度为正,说明参数需要减小;梯度为负,说明参数需要增大); - 更新参数:根据梯度方向和 “学习率”(控制每次参数调整的幅度,比如 0.01),更新所有参数(公式为

w_new = w_old - 学习率×梯度,b_new = b_old - 学习率×梯度); - 迭代优化:重复 “前向传播计算误差→反向传播更新参数” 的过程,直到误差减小到预设值,或迭代次数达到上限 —— 此时神经网络的参数(权重和偏置)已优化完成,能准确预测新样本。

五、神经网络的优化:如何让模型更稳定?

训练神经网络时,很容易出现 “过拟合”(训练集精度高,测试集精度低)或 “训练不稳定”(误差波动大)的问题,需要通过 “正则化” 等方法优化 —— 这是让神经网络实用化的关键。

1. 正则化:防止过拟合的核心手段

正则化的本质是 “限制参数的大小,避免模型过度复杂”,常用的有两种方式:

- L2 正则化(权重衰减):在误差函数中加入 “所有权重的平方和”,公式为

Loss = 原始误差 + λ×Σ(wᵢ²)(λ是正则化强度,越大对权重的限制越强)。这样训练时,模型会倾向于选择更小的权重,避免某些权重过大导致过拟合(比如避免过度依赖 “根蒂” 特征,忽略其他特征); - Dropout(随机失活):训练过程中,随机 “关闭” 一部分隐藏层神经元(比如每次训练关闭 50% 的神经元),让模型不依赖某个特定神经元的输出,迫使模型学习更通用的特征(比如即使 “根蒂” 特征的神经元被关闭,模型仍能通过 “纹理”“敲声” 判断好瓜)。

2. 其他优化技巧

- 学习率调整:初始学习率不宜过大(避免参数震荡不收敛),也不宜过小(避免训练过慢),可采用 “学习率衰减”(随着迭代次数增加,逐渐减小学习率);

- 批量训练(Batch Training):每次不使用全部训练样本,而是随机选择一小批样本(比如 32 个或 64 个)进行训练,既能加快训练速度,又能让参数更新更稳定;

- 激活函数选择:除了简单的阶跃函数,实际中常用 “ReLU 函数”(

f(z)=max(0,z))或 “Sigmoid 函数”(f(z)=1/(1+e⁻ᵢ)),这些函数能更好地处理非线性问题,避免 “梯度消失”(反向传播时梯度越来越小,参数无法更新)。

六、入门总结与神经网络的应用场景

- 核心逻辑回顾:神经网络是由人工神经元按层组成的模型,人工神经元模仿生物神经元的 “输入→整合→输出” 逻辑,通过前向传播实现预测,通过反向传播优化参数,最终能学习复杂的非线性规律。

- 关键概念记忆:

- 人工神经元:输入 + 权重 + 加权求和 + 激活函数 + 输出;

- 神经网络结构:输入层(特征)→隐藏层(计算核心)→输出层(预测),层间全连接;

- 核心过程:前向传播(预测)、反向传播(优化参数);

- 优化方法:正则化(L2、Dropout)、学习率调整、批量训练。

- 常见应用场景:

- 图像识别:如人脸识别、物体检测(用深度神经网络提取图像特征,判断图像内容);

- 自然语言处理:如文本分类、情感分析(将文本转化为向量输入神经网络,判断文本情感是正面还是负面);

- 推荐系统:如商品推荐、视频推荐(用神经网络学习用户行为特征,推荐用户可能喜欢的内容);

- 回归预测:如房价预测、销量预测(输出层为连续值,预测未来的数值结果)。

对于刚入门的同学,不需要一开始深入反向传播的复杂数学推导(如梯度下降、链式法则),重点是理解 “人工神经元的结构”“神经网络的层间关系” 以及 “前向传播的流程”。后续我们会通过代码实践,带你用 Python 搭建简单的神经网络,直观感受模型的训练和预测过程。

简单神经网络 Python 实践代码模板(好瓜分类数据集适配)

以下代码基于numpy手动实现全连接神经网络,包含网络搭建、前向传播计算、反向传播参数优化(梯度下降),全程贴合 “好瓜分类” 任务,代码注释详细,可直接复制到 CSDN 推文的实践部分,帮助入门学生亲手体验神经网络的 “学习” 过程。

一、环境依赖

确保安装所需 Python 库,未安装则执行以下命令:

pip install numpy pandas matplotlib

二、完整代码实现

1. 导入所需库

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler

from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

2. 构建 “好瓜分类” 数据集

基于神经网络输入需求,整理 “好瓜” 核心特征(含分类特征与数值特征),标签设为 “好瓜 = 1,坏瓜 = 0”,确保数据贴合实际分类场景:

# 设置随机种子,保证结果可复现

np.random.seed(42)# 构建好瓜分类数据集(4个分类特征+2个数值特征,共6个输入特征)

good_melon_data = {# 分类特征(文本类型,需编码)"色泽": ["青绿", "乌黑", "乌黑", "青绿", "乌黑", "青绿", "浅白", "乌黑", "浅白", "青绿","青绿", "浅白", "乌黑", "乌黑", "浅白", "浅白", "青绿", "乌黑", "青绿", "浅白","乌黑", "青绿", "浅白", "乌黑", "青绿", "浅白", "乌黑", "青绿", "浅白", "乌黑"],"根蒂": ["蜷缩", "蜷缩", "蜷缩", "稍蜷", "稍蜷", "硬挺", "稍蜷", "稍蜷", "蜷缩", "蜷缩","蜷缩", "蜷缩", "稍蜷", "稍蜷", "硬挺", "蜷缩", "稍蜷", "蜷缩", "稍蜷", "硬挺","蜷缩", "稍蜷", "蜷缩", "稍蜷", "硬挺", "稍蜷", "蜷缩", "稍蜷", "硬挺", "稍蜷"],"敲声": ["浊响", "沉闷", "浊响", "浊响", "浊响", "清脆", "沉闷", "浊响", "浊响", "沉闷","沉闷", "浊响", "浊响", "沉闷", "清脆", "浊响", "浊响", "沉闷", "浊响", "清脆","浊响", "浊响", "沉闷", "浊响", "清脆", "沉闷", "浊响", "浊响", "清脆", "沉闷"],"纹理": ["清晰", "清晰", "清晰", "清晰", "稍糊", "清晰", "稍糊", "清晰", "模糊", "稍糊","清晰", "清晰", "清晰", "稍糊", "模糊", "模糊", "稍糊", "清晰", "清晰", "模糊","清晰", "稍糊", "清晰", "稍糊", "清晰", "稍糊", "清晰", "稍糊", "清晰", "稍糊"],# 数值特征(模拟好瓜关键属性,已标准化前处理)"糖度": np.random.normal(loc=[6.0, 4.0], scale=0.8, size=30).round(2), # 好瓜糖度更高"酸度": np.random.normal(loc=[2.5, 3.5], scale=0.6, size=30).round(2), # 好瓜酸度更低# 标签(1=好瓜,0=坏瓜)"好瓜": [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0,1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

}# 转换为DataFrame格式

df = pd.DataFrame(good_melon_data)# 查看数据集基本信息

print("数据集形状(样本数, 特征数):", df.shape) # 30个样本,6个特征(含标签前5个)

print("\n数据集前5行:")

print(df.head())

print("\n好瓜/坏瓜样本分布:")

print(df["好瓜"].value_counts())

3. 数据预处理(分类特征编码 + 数值特征标准化)

神经网络对输入数据格式和量纲敏感,需将文本特征转为数值,数值特征标准化(消除量纲干扰):

# 1. 分离特征(X)与标签(y)

X = df.drop("好瓜", axis=1)

y = df["好瓜"].values.reshape(-1, 1) # 转为列向量,适配神经网络输出维度# 2. 分类特征编码(LabelEncoder)

label_encoders = {}

for col in ["色泽", "根蒂", "敲声", "纹理"]:le = LabelEncoder()X[col] = le.fit_transform(X[col])label_encoders[col] = le # 保存编码规则(如:色泽-青绿=0,乌黑=1)# 3. 数值特征标准化(糖度、酸度)

scaler = StandardScaler()

X[["糖度", "酸度"]] = scaler.fit_transform(X[["糖度", "酸度"]])# 4. 划分训练集(70%)与测试集(30%)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X.values, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y

)# 查看预处理后的数据

print("\n预处理后训练集形状:", X_train.shape) # (21, 6):21个样本,6个输入特征

print("预处理后测试集形状:", X_test.shape) # (9, 6):9个样本,6个输入特征

print("训练集标签形状:", y_train.shape) # (21, 1):21个样本,1个输出标签

4. 手动实现全连接神经网络(核心代码)

定义神经网络类,包含 “权重初始化”“激活函数”“前向传播”“反向传播”“模型训练” 核心功能:

class SimpleFullyConnectedNN:def __init__(self, input_dim, hidden_dim, output_dim, learning_rate=0.01):"""初始化全连接神经网络参数:input_dim: 输入特征维度(如6:6个好瓜特征)hidden_dim: 隐藏层神经元数量(经验值,如8)output_dim: 输出维度(二分类任务设为1)learning_rate: 学习率(控制参数更新幅度,默认0.01)"""# 1. 初始化权重和偏置(随机初始化,服从正态分布)# 输入层→隐藏层:权重shape=(input_dim, hidden_dim),偏置shape=(1, hidden_dim)self.W1 = np.random.normal(loc=0, scale=0.1, size=(input_dim, hidden_dim))self.b1 = np.zeros((1, hidden_dim)) # 偏置初始化为0# 隐藏层→输出层:权重shape=(hidden_dim, output_dim),偏置shape=(1, output_dim)self.W2 = np.random.normal(loc=0, scale=0.1, size=(hidden_dim, output_dim))self.b2 = np.zeros((1, output_dim))# 2. 超参数设置self.lr = learning_rateself.loss_history = [] # 记录训练过程的损失值,用于可视化def sigmoid(self, z):"""激活函数:sigmoid(将输出映射到0-1,适合二分类)"""# 避免z过大导致exp(-z)下溢,添加数值稳定处理z = np.clip(z, -500, 500)return 1 / (1 + np.exp(-z))def sigmoid_derivative(self, a):"""sigmoid函数的导数(用于反向传播计算梯度)"""# a是sigmoid的输出,导数公式:a*(1-a)return a * (1 - a)def forward_propagation(self, X):"""前向传播:计算预测结果参数:X: 输入数据(shape=(样本数, input_dim))返回:hidden_out: 隐藏层输出,output: 输出层预测结果"""# 1. 输入层→隐藏层:z1 = X*W1 + b1,hidden_out = sigmoid(z1)self.z1 = np.dot(X, self.W1) + self.b1self.hidden_out = self.sigmoid(self.z1)# 2. 隐藏层→输出层:z2 = hidden_out*W2 + b2,output = sigmoid(z2)self.z2 = np.dot(self.hidden_out, self.W2) + self.b2self.output = self.sigmoid(self.z2)return self.hidden_out, self.outputdef compute_loss(self, y_true, y_pred):"""计算损失:二分类交叉熵损失(比均方误差更适合分类任务)"""# 避免log(0)或log(1)导致数值错误,添加微小值y_pred = np.clip(y_pred, 1e-10, 1 - 1e-10)loss = -np.mean(y_true * np.log(y_pred) + (1 - y_true) * np.log(1 - y_pred))return lossdef backward_propagation(self, X, y_true):"""反向传播:计算参数梯度并更新权重和偏置参数:X: 输入数据,y_true: 真实标签"""# 1. 计算输出层误差(y_true - y_pred)与梯度m = X.shape[0] # 样本数量output_error = y_true - self.output # 输出层误差(shape=(m, 1))# 输出层权重W2的梯度:hidden_out.T * (output_error * sigmoid_derivative(output))dW2 = np.dot(self.hidden_out.T, output_error * self.sigmoid_derivative(self.output)) / m# 输出层偏置b2的梯度:均值化误差(因偏置对每个样本的影响相同)db2 = np.mean(output_error * self.sigmoid_derivative(self.output), axis=0, keepdims=True)# 2. 计算隐藏层误差与梯度(误差反向传递)# 隐藏层误差:(output_error * sigmoid_derivative(output)) * W2.Thidden_error = np.dot(output_error * self.sigmoid_derivative(self.output), self.W2.T)# 隐藏层权重W1的梯度:X.T * (hidden_error * sigmoid_derivative(hidden_out))dW1 = np.dot(X.T, hidden_error * self.sigmoid_derivative(self.hidden_out)) / m# 隐藏层偏置b1的梯度:均值化隐藏层误差db1 = np.mean(hidden_error * self.sigmoid_derivative(self.hidden_out), axis=0, keepdims=True)# 3. 更新权重和偏置(梯度下降:参数 = 参数 - 学习率×梯度)self.W1 += self.lr * dW1self.b1 += self.lr * db1self.W2 += self.lr * dW2self.b2 += self.lr * db2def train(self, X_train, y_train, epochs=1000, print_interval=100):"""模型训练:迭代执行前向传播、损失计算、反向传播参数:X_train: 训练集特征y_train: 训练集标签epochs: 训练迭代次数(默认1000)print_interval: 每多少轮打印一次训练信息(默认100)"""for epoch in range(1, epochs + 1):# 1. 前向传播计算预测结果_, y_pred_train = self.forward_propagation(X_train)# 2. 计算训练损失train_loss = self.compute_loss(y_train, y_pred_train)self.loss_history.append(train_loss)# 3. 反向传播更新参数self.backward_propagation(X_train, y_train)# 4. 定期打印训练信息if epoch % print_interval == 0:# 计算训练精度(预测值>0.5视为1,否则视为0)train_pred = (y_pred_train > 0.5).astype(int)train_acc = accuracy_score(y_train.astype(int), train_pred)print(f"Epoch {epoch:4d} | 训练损失:{train_loss:.4f} | 训练精度:{train_acc:.4f}")def predict(self, X):"""模型预测:输入数据,输出预测标签(0或1)"""_, y_pred = self.forward_propagation(X)return (y_pred > 0.5).astype(int) # 二分类阈值设为0.5

5. 模型训练与测试(好瓜分类任务)

初始化神经网络,设置超参数,执行训练并验证测试集效果:

# 1. 初始化全连接神经网络

# 输入维度=6(6个好瓜特征),隐藏层神经元=8(经验值),输出维度=1(二分类)

nn_model = SimpleFullyConnectedNN(input_dim=X_train.shape[1],hidden_dim=8,output_dim=1,learning_rate=0.05 # 调整学习率,加速收敛

)# 2. 训练模型(迭代1000轮,每100轮打印信息)

print("\n开始训练全连接神经网络...")

nn_model.train(X_train, y_train, epochs=1000, print_interval=100)# 3. 测试集预测与评估

y_test_pred = nn_model.predict(X_test)

test_acc = accuracy_score(y_test.astype(int), y_test_pred)

test_loss = nn_model.compute_loss(y_test, nn_model.forward_propagation(X_test)[1])# 输出测试集结果

print("\n" + "="*50)

print("全连接神经网络测试集评估结果")

print("="*50)

print(f"测试集损失:{test_loss:.4f}")

print(f"测试集精度:{test_acc:.4f}")

print("\n测试集分类报告:")

print(classification_report(y_test.astype(int), y_test_pred,target_names=["坏瓜", "好瓜"],zero_division=0 # 避免无预测样本时的警告

))

6. 结果可视化(训练损失曲线 + 精度对比)

通过图表直观展示模型训练过程的损失变化,以及训练集 / 测试集精度对比:

# 设置中文字体(避免中文乱码)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'DejaVu Sans']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False# 创建画布(1行2列,左侧损失曲线,右侧精度对比)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))# 1. 训练损失曲线(左侧子图)

ax1.plot(range(1, len(nn_model.loss_history)+1), nn_model.loss_history, color='#2E86AB', linewidth=2, label='训练损失')

ax1.set_xlabel("训练迭代次数(Epoch)", fontsize=12)

ax1.set_ylabel("交叉熵损失值", fontsize=12)

ax1.set_title("神经网络训练损失变化曲线", fontsize=14)

ax1.legend()

ax1.grid(alpha=0.3)# 2. 训练集/测试集精度对比(右侧子图)

# 计算训练集精度

y_train_pred = nn_model.predict(X_train)

train_acc = accuracy_score(y_train.astype(int), y_train_pred)

# 测试集精度(已计算)

accs = [train_acc, test_acc]

labels = ["训练集", "测试集"]

colors = ['#A23B72', '#F18F01']# 绘制柱状图

bars = ax2.bar(labels, accs, color=colors, alpha=0.8, edgecolor='black', linewidth=1)

# 添加数值标签

for bar, acc in zip(bars, accs):height = bar.get_height()ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height + 0.01,f'{acc:.4f}', ha='center', va='bottom', fontsize=12, fontweight='bold')ax2.set_ylabel("分类精度", fontsize=12)

ax2.set_title("神经网络训练集与测试集精度对比(好瓜分类)", fontsize=14)

ax2.set_ylim(0.5, 1.05) # 调整y轴范围,突出差异

ax2.grid(axis='y', alpha=0.3)# 调整子图间距,保存图片(可直接插入CSDN推文)

plt.tight_layout()

plt.savefig("simple_nn_melon_classification.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

plt.show()

三、代码使用说明与结果解读

1. 代码适配性

- 超参数调整:若训练损失下降缓慢,可增大

learning_rate(如 0.05→0.1);若损失震荡不收敛,可减小学习率或增加hidden_dim(如 8→12); - 数据集替换:若用自定义数据集,需确保输入特征维度

input_dim与数据匹配(如 10 个特征则input_dim=10),二分类任务output_dim固定为 1。

2. 关键结果解读

- 训练损失曲线:随着迭代次数增加,损失值应逐渐下降并趋于平稳(如从 1.0 降至 0.2 以下),说明模型在持续学习;若损失不降反升,需检查学习率或权重初始化;

- 精度对比:训练集精度通常高于测试集(正常现象),若两者差异过大(如训练集 1.0、测试集 0.6),可能存在过拟合,可减少

hidden_dim或增加训练样本; - 业务意义:模型能通过 “根蒂、纹理” 等关键特征的权重学习,自动识别好瓜特征,证明神经网络可通过数据 “自主学习” 分类规律,无需手动设计规则。