MySQL 核心复制技术全解析:从日志格式到 GTID 实践

在 MySQL 数据库运维中,复制技术是实现数据备份、读写分离、高可用架构的核心基础。从早期的异步复制到现代的组复制、GTID 复制,MySQL 复制机制不断迭代,以平衡数据一致性、性能与可靠性。本文将系统梳理 MySQL 中 7 类关键复制技术,包括日志格式对复制的影响、异步 / 半同步 / 增强半同步复制、组复制、并行复制及 GTID 复制,结合实操命令与原理分析,帮助读者理解并落地各类复制方案。

一、三种 Binlog 日志格式对复制的影响

MySQL 的 Binlog(二进制日志)是复制的核心载体,其日志格式直接决定主从数据一致性与复制效率。MySQL 历史上推出过 3 种日志格式,分别对应不同的复制需求。

1.1 statement 格式:早期默认,存在一致性风险

-

支持版本:MySQL 3.23 ~ 5.1.5(仅支持此格式)

-

核心特点:记录 SQL 语句本身(如

insert into...),而非数据行的变更;日志量小,性能开销低。 -

关键问题:涉及非确定性操作(如

uuid()、now())或跨库更新时,主从执行结果可能不一致 —— 因为 SQL 语句在主从库执行时的上下文不同。

实操验证:主从数据不一致场景

- 设置日志格式:主从库均切换为 statement 格式(需先停止复制)

stop slave; -- 停止从库复制set global binlog_format=statement; -- 全局生效日志格式start slave; -- 重启复制

- 主库创建测试数据:使用

uuid()生成随机值

use martin; -- 切换到测试库-- 创建测试表create table statement_t1(id int not null auto_increment primary key,a varchar(100) -- 存储uuid值);-- 插入含非确定性函数的数据insert into statement_t1(a) values (uuid());

- 对比主从数据:执行

select * from statement_t1;后发现,主从库中a字段的 uuid 值完全不同 —— 这就是 statement 格式的一致性风险。

恢复操作:实验后切回安全格式

为避免后续问题,需将日志格式改回row(下文会讲):

stop slave;set global binlog_format=row;start slave;

1.2 row 格式:保证一致性,日志量较大

-

支持版本:MySQL 5.1.5 及以上

-

核心特点:记录每一行数据的变更细节(如 “将 id=1 的行的 a 字段从 ‘xxx’ 改为 ‘yyy’”),而非 SQL 语句;完全规避非确定性操作的一致性问题。

-

缺点:日志量远大于 statement 格式(尤其是批量更新时),会增加磁盘 IO 与网络传输开销。

实操验证:主从数据一致

- 切换日志格式:主从库均设置为 row 格式

stop slave;set global binlog_format=row;start slave;

- 主库插入数据:再次使用

uuid()

insert into statement_t1(a) values (uuid());

- 对比主从数据:执行查询后,主从库的

a字段值完全一致 ——row 格式通过记录数据行变更,保证了复制一致性。

1.3 mixed 格式:折中方案,自动适配场景

-

支持版本:MySQL 5.1.8 及以上

-

核心特点:结合 statement 与 row 的优势,动态选择日志格式:

-

当 SQL 语句无一致性风险(如简单

update、delete)时,用 statement 格式(节省日志量); -

当 SQL 语句含非确定性操作(如

uuid()、limit+order by)时,自动切换为 row 格式(保证一致性)。

-

-

适用场景:既想减少日志量,又需避免一致性问题的场景(如普通业务系统的读写分离)。

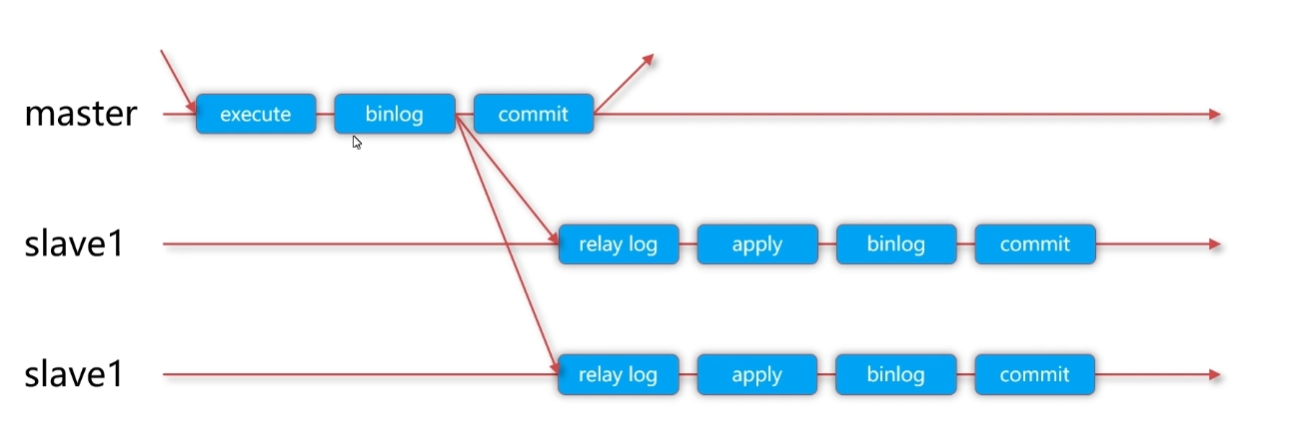

二、异步复制:基础方案,存在数据丢失风险

异步复制是 MySQL 最早的复制模式,也是默认复制方式,其核心特点是 “主库不等待从库”。

2.1 原理架构

-

主库侧:事务提交后,立即写入 Binlog,通过IO 线程将 Binlog 发送到从库的中继日志(Relay Log),无需等待从库确认,直接向客户端返回 “commit 成功”。

-

从库侧:通过SQL 线程读取中继日志,将 Binlog 解析为 SQL 语句并执行,最终同步数据。

(架构示意:主库 → [IO 线程] → 从库中继日志 → [SQL 线程] → 从库数据)

2.2 关键问题:数据丢失风险

若主库突然宕机(如断电、硬件故障),可能存在 “主库已提交但未同步到从库” 的事务 —— 此时从库提升为主库后,这部分数据会永久丢失,无法满足高可用场景的一致性要求。

为解决此问题,MySQL 5.5 引入了半同步复制。

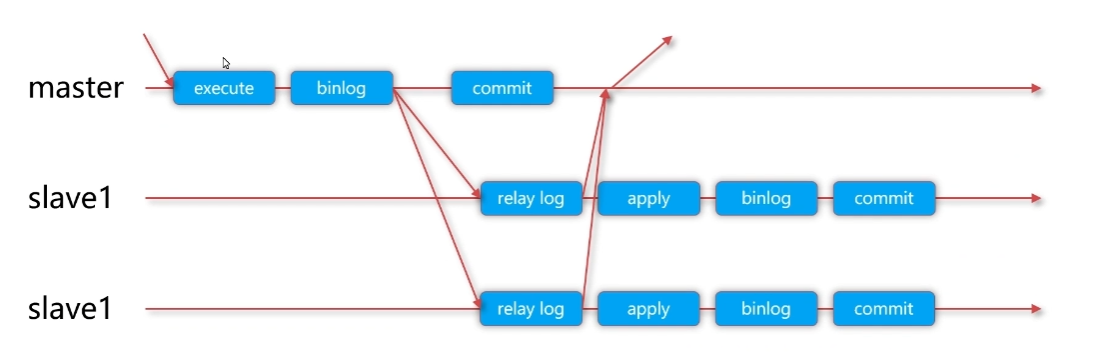

三、半同步复制:确保日志至少同步到一个从库

半同步复制在异步复制基础上增加了 “主库等待从库确认” 的逻辑,核心目标是减少数据丢失风险。

3.1 原理改进

-

主库提交事务后,写入 Binlog,通过 IO 线程发送到从库;

-

主库等待从库确认 “已接收 Binlog 并写入中继日志”(至少一个从库确认);

-

主库收到确认后,才向客户端返回 “commit 成功”;

-

从库仍通过 SQL 线程解析中继日志并执行。

相比异步复制,半同步复制保证了 “至少有一个从库持有最新 Binlog”,即便主库宕机,从库也能基于已接收的 Binlog 恢复数据,减少丢失概率。

3.2 实操配置:主从库分步部署

3.2.1 主库配置

- 安装半同步主库插件:

install plugin rpl_semi_sync_master soname 'semisync_master.so';

- 验证插件安装:查看

mysql.plugin表,确认插件存在:

select * from mysql.plugin; -- 应显示rpl_semi_sync_master

- 开启半同步复制:

set global rpl_semi_sync_master_enabled=1; -- 临时生效

- 配置文件持久化(避免重启失效):

vim /data/mysql/conf/my.cnf# 添加以下内容plugin_load="rpl_semi_sync_master=semisync_master.so;rpl_semi_sync_slave=semisync_slave.so"rpl_semi_sync_master_enabled = 1rpl_semi_sync_slave_enabled = 1 # 主库也可作为从库,提前配置# 重启MySQL生效/etc/init.d/mysql.server restart

3.2.2 从库配置

- 安装半同步从库插件:

install plugin rpl_semi_sync_slave soname 'semisync_slave.so';

- 开启半同步复制:

set global rpl_semi_sync_slave_enabled=1; -- 临时生效

- 配置文件持久化(同主库,需包含插件加载与启用参数),并重启 MySQL。

3.2.3 查看半同步状态

主从库均执行以下命令,确认Rpl_semi_sync_master_status或Rpl_semi_sync_slave_status为ON:

show global status like '%semi%';

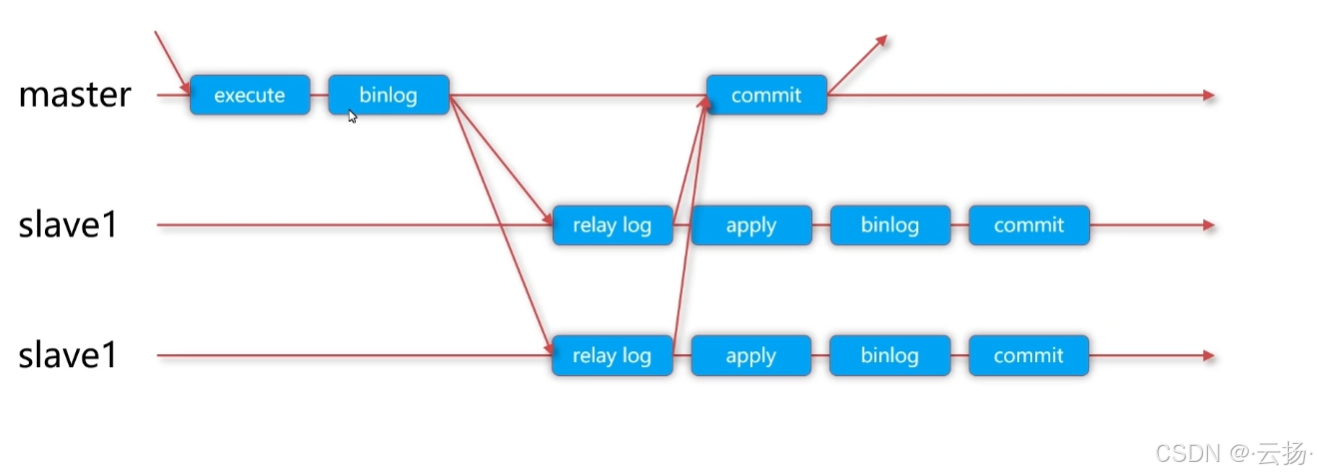

四、增强半同步复制:进一步降低数据丢失

MySQL 5.7 在半同步复制基础上,推出增强半同步复制,通过调整 “主库等待时机”,进一步降低数据丢失风险。

4.1 核心改进:调整等待点

半同步复制与增强半同步复制的核心区别在于主库的等待时机(由参数rpl_semi_sync_master_wait_point控制):

-

普通半同步(AFTER_COMMIT):主库先执行事务提交(修改存储引擎数据),再等待从库确认 Binlog;若主库等待超时,退化为异步复制 —— 此时主库已修改数据,但从库可能未收到 Binlog,仍有少量数据丢失风险。

-

增强半同步(AFTER_SYNC):主库先写入 Binlog,再等待从库确认 “Binlog 已写入中继日志并刷盘”,确认后才执行事务提交;若等待超时,主库不提交事务 —— 此时主库未修改数据,从库若已收到 Binlog,数据完全一致,无丢失风险。

注:参数默认值为

AFTER_SYNC(MySQL 5.7+),即默认启用增强半同步复制。

4.2 查看与切换等待点

- 查看当前等待点:

show global variables like 'rpl_semi_sync_master_wait_point';

- 切换等待点(如需回退到普通半同步):

set global rpl_semi_sync_master_wait_point='AFTER_COMMIT';

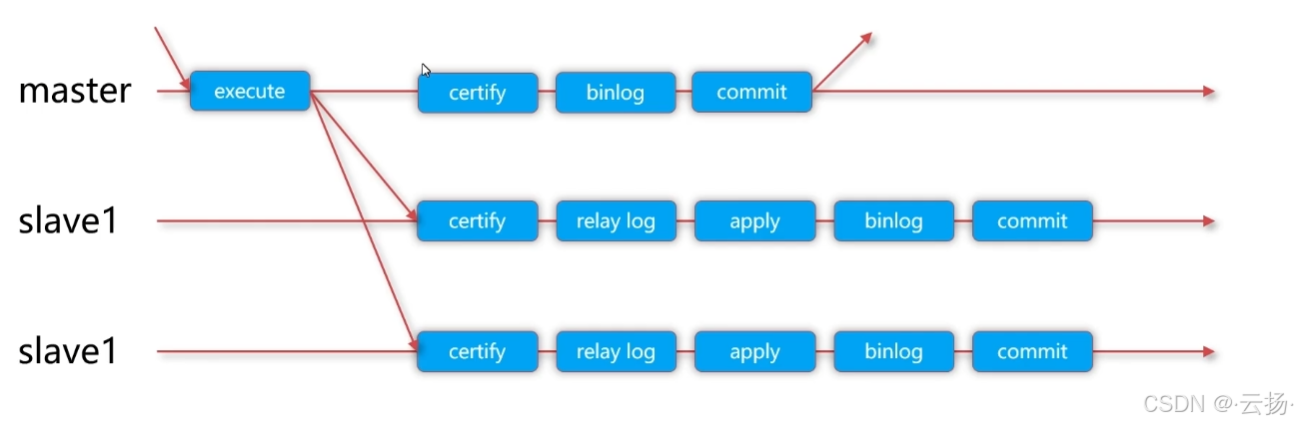

五、组复制:分布式集群的一致性保障

MySQL 5.7 推出组复制(Group Replication),适用于分布式集群场景,通过 “原子广播” 与 “冲突监测”,保证集群中多数节点的数据一致性。

5.1 核心原理

-

原子广播:主库(或发起节点)的事务变更,通过 “原子广播协议” 发送给集群中所有节点,确保 “要么所有节点收到,要么都不收到”。

-

冲突监测:每个节点收到事务后,按相同规则排序,并检查事务是否与本地已执行事务冲突:

-

主库侧:冲突监测通过后,写入本地 Binlog,执行事务提交;若冲突,事务回滚。

-

从库侧:冲突监测通过后,将 Binlog 写入中继日志,通过 SQL 线程重放并提交;若冲突,丢弃该事务(避免数据不一致)。

-

-

多数派确认:事务需得到集群中多数节点(超过一半)的确认,才会最终提交 —— 确保集群分区时,仍能维持数据一致性。

5.2 适用场景

-

分布式数据库集群(如多主架构);

-

对数据一致性要求高的高可用场景(如金融、电商核心业务)。

六、并行复制:提升从库同步效率

传统复制中,从库仅用单个 SQL 线程重放中继日志,当主库写入压力大时,从库易出现 “复制延迟”。MySQL 通过并行复制,让从库用多个线程同时重放日志,降低延迟。

6.1 各版本并行复制演进

-

MySQL 5.6:仅支持库级别并行—— 不同数据库的事务,可由不同 SQL 线程重放;同一数据库的事务仍串行执行(局限性大)。

-

MySQL 5.7:支持表级别并行(基于

WRITE_SET)—— 通过分析事务修改的表,不同表的事务可并行重放;部分场景下支持行级别并行。 -

MySQL 5.7.22+:支持基于 WRITE_SET 的行级别并行—— 通过分析事务修改的数据行(WRITE_SET 是行的哈希值),无行冲突的事务可并行重放,效率大幅提升。

七、基于 GTID 的复制:简化故障转移

MySQL 5.6 引入GTID(全局事务 ID),用 “全局唯一的事务 ID” 替代传统的 “Binlog 文件 + 位点”,简化复制架构的故障转移与维护。

7.1 GTID 的核心优势

传统 “基于位点的复制” 存在明显痛点:主库切换时,需手动查找新主库的 Binlog 文件与位点,操作复杂且易出错。GTID 通过以下特性解决此问题:

-

全局唯一:每个事务在集群中对应一个唯一的 GTID(格式:

uuid:事务序号),如65c07f5e-1e37-11ed-b657-fa163e0d61f4:101。 -

自动定位:从库只需知道主库的 GTID 集合,即可自动找到需同步的事务,无需手动指定位点。

-

一致性校验:通过对比主从库的 GTID 集合,可快速判断数据是否一致(若集合相同,数据一致)。

7.2 GTID 复制的核心价值

-

简化故障转移:主库宕机后,从库切换为主库时,新从库可直接基于 GTID 同步,无需人工干预。

-

易于维护:无需记录与传递 Binlog 文件和位点,降低运维成本。

总结:复制技术选型建议

MySQL 复制技术的选型,需结合业务对 “一致性、性能、延迟” 的需求:

| 场景需求 | 推荐技术 |

|---|---|

| 简单读写分离,容忍少量延迟 | 异步复制 + mixed 日志格式 |

| 降低数据丢失风险 | 增强半同步复制(AFTER_SYNC) |

| 分布式集群,需强一致性 | 组复制 |

| 主库写入压力大,避免从库延迟 | 并行复制(MySQL 5.7.22+) |

| 频繁主从切换,简化运维 | 基于 GTID 的复制 |

通过合理选择复制技术,可在 “数据一致性”“性能”“运维成本” 之间找到最佳平衡,为 MySQL 架构的稳定性与可靠性提供保障。