从HIDL到AIDL:Android HAL架构的演进与抉择

从HIDL到AIDL:Android HAL架构的演进与抉择

在Android系统的硬件抽象层(HAL)发展历程中,接口定义语言的选择始终影响着硬件适配效率、系统稳定性与开发体验。Google在Android 11正式推动用AIDL(Android Interface Definition Language)替代HIDL(Hardware Interface Definition Language)作为HAL层的核心接口规范,这一转变并非偶然,而是基于系统演进需求的必然选择。本文将从技术本质出发,解析这两种接口语言的核心差异,深入探讨架构更迭的底层逻辑。

https://source.android.com/devices/architecture/aidl/aidl-hals

一、前置认知:AIDL与HIDL的本质定位

在剖析替代原因前,我们首先需要明确两者的核心定位与技术特性。作为Android系统中跨进程通信(IPC)的关键工具,它们诞生于不同的时代背景,承担着截然不同的使命。

1. AIDL:Android生态的"原生IPC语言"

AIDL自Android系统诞生之初便已存在,是基于Binder内核驱动的轻量级IPC接口定义语言。其设计初衷是解决应用层与框架层、服务与客户端之间的进程间通信问题,经过十余年迭代已形成成熟稳定的技术体系。

核心特性可概括为:

- 跨层通用性:可用于Android系统任意进程间通信,无论是应用层组件交互还是框架层服务调用均能适配。

- 多语言支持:原生兼容Java、C++,后续逐步扩展对Kotlin、Rust的支持,契合Google推动现代语言生态的战略。

- 动态运行时绑定:通过Binder驱动直接实现进程间调用,无需中间服务代理,通信链路更简洁。

- 自动代码生成:编译器可自动生成Stub(服务端)与Proxy(客户端)代码,封装序列化/反序列化逻辑,降低开发成本。

2. HIDL:为HAL解耦而生的"专用接口规范"

HIDL是Android 8.0(Oreo)为解决传统HAL缺陷而引入的专用接口语言,核心目标是实现"框架层与硬件层的解耦",支撑Google推行的"Treble架构"。在Treble架构下,HIDL承担着隔离Android框架(System)与厂商实现(Vendor)的关键角色。

其技术特点表现为:

- 场景局限性:专为HAL层设计,仅用于硬件抽象层与框架层之间的通信,无法复用至应用层。

- 语言偏向性:主要支持C++,对Java等语言的兼容性不足,适配纯Java实现的HAL模块存在障碍。

- 静态编译时绑定:依赖

hwservicemanager进行服务注册与发现,编译阶段即生成接口代码,运行时灵活性较弱。 - 强版本化机制:通过接口继承实现版本扩展,支持同一系统中并存多个版本的HAL模块,理论上可保障兼容性。

3. 核心差异对比

为更清晰地展现两者的本质区别,我们通过下表进行维度化对比:

| 对比维度 | AIDL | HIDL |

|---|---|---|

| 诞生背景 | Android原生IPC需求 | Treble架构下HAL解耦需求 |

| 适用场景 | 全系统跨进程通信 | 仅限HAL层与框架层通信 |

| 依赖服务 | 直接基于Binder驱动 | 依赖hwservicemanager代理 |

| 语言支持 | Java/C++/Kotlin/Rust | 主要支持C++ |

| 版本管理 | Stable AIDL注解式管理 | 接口继承式多版本并存 |

| 工具链复杂度 | 轻量,复用系统原生工具链 | 复杂,需专用hidl-gen编译器 |

| 通信效率 | 轻量调用,开销较低 | 代理层存在额外性能损耗 |

二、替代的核心逻辑:为何HIDL终将被淘汰?

Google选择用AIDL替代HIDL,本质上是对"系统复杂性、开发效率、性能表现"三者平衡的优化。HIDL虽解决了传统HAL的解耦问题,但自身引入的新矛盾已成为系统演进的阻碍。

1. 简化开发:降低跨层协作的学习与维护成本

HIDL的专用性导致了显著的"技术割裂"问题。在HIDL主导的架构下,开发者需要同时掌握两种接口语言:应用层与框架层通信使用AIDL,框架层与HAL层交互又需切换至HIDL,学习成本与心智负担倍增。

更关键的是维护效率的差异:

- HIDL的强版本化机制看似灵活,实则带来冗余工作。厂商升级HAL版本时,需创建独立子目录维护不同版本接口,重复开发成本高。

- AIDL通过

@VintfStability注解实现稳定接口标记,配合Stable AIDL的扩展机制,可直接在原接口基础上迭代升级,无需重构版本目录。

统一使用AIDL后,开发者只需掌握一套接口规范即可覆盖从应用层到HAL层的全链路开发,跨团队协作效率显著提升。

2. 降低系统复杂度:消解"双重IPC机制"的内耗

HIDL的引入使得Android系统中同时存在两套独立的IPC机制:应用层用AIDL,HAL层用HIDL。这种"双重机制"不仅增加了系统设计的复杂性,还带来了额外的性能与维护开销。

具体表现为:

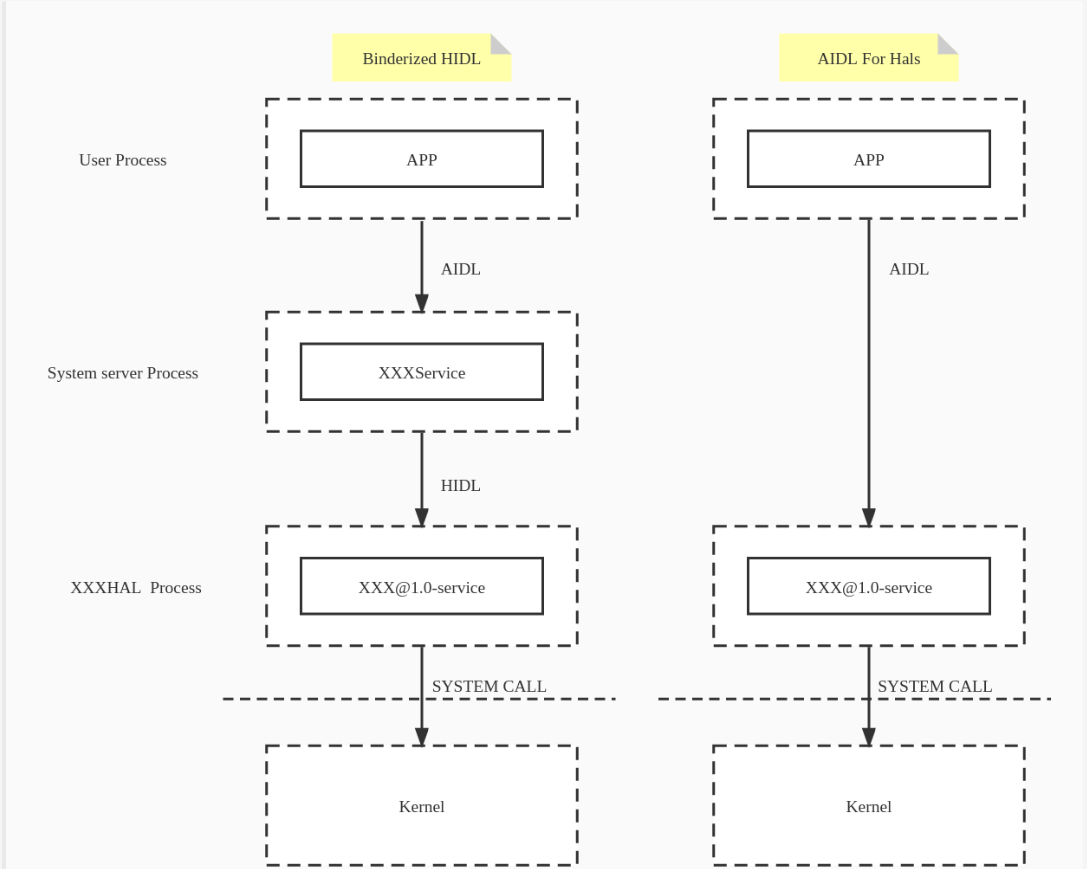

- 服务链冗余:HIDL依赖

hwservicemanager作为中间代理,而AIDL直接基于Binder通信,两者并存导致服务管理链路冗长。例如应用层访问HAL服务时,需经过"应用→AIDL→System Server→HIDL→HAL"的多层转发。 - 工具链碎片化:HIDL需要专用的

hidl-gen编译器与Soong构建系统(Android.bp),而AIDL可复用系统原生工具链,双重工具链增加了编译系统的维护成本。

AIDL的统一化使用,实现了全系统IPC机制的"归一化",消除了跨层通信的中间代理,使系统架构更简洁高效。

3. 性能优化:轻量设计适配HAL通信需求

尽管HIDL的强版本化机制被认为是其核心优势,但在实际应用中,这种设计带来的性能损耗往往超过其价值。

对比两者的通信性能差异:

- 序列化效率:AIDL的传输格式更精简,序列化/反序列化过程开销更低,在高频接口调用场景下优势明显。

- 通信链路长度:AIDL直接通过Binder实现进程间调用,而HIDL需经过

hwservicemanager转发,单次调用增加约10%-20%的延迟。 - 资源占用:HIDL的静态绑定机制需要预加载更多运行时组件,内存占用比AIDL高30%以上。

对于大多数硬件接口调用场景(如传感器数据采集、音频参数配置),AIDL的性能足以满足需求,HIDL的复杂机制反而显得冗余。

4. 生态兼容:支撑多语言与跨层调用需求

随着Android生态的技术演进,HIDL在生态兼容性上的短板日益凸显:

- 语言生态滞后:HIDL对Kotlin、Rust等现代语言的支持不足,而Google正大力推动Rust在系统底层的应用以提升安全性,HIDL的语言局限性成为技术瓶颈。

- 跨层调用障碍:HIDL无法支持应用层直接调用HAL服务,必须通过System Server进程中转,增加了调用延迟与系统复杂度。AIDL的通用性可实现"应用层→HAL层"的直接通信,简化了智能家居、硬件控制等场景的开发流程。

此外,AIDL的Stable机制已实现对接口兼容性的完善支持。通过明确的稳定性注解与扩展规则,AIDL可满足框架层与厂商层的版本同步需求,完全替代HIDL的版本管理功能。

三、实践落地:从HIDL到AIDL的迁移案例

理论层面的优势最终需要通过实践验证。以Android音频HAL的迁移为例,我们可以清晰看到AIDL带来的架构优化效果。

1. 接口设计的精简与重构

在HIDL音频HAL中,系统级参数需通过XML文件定义,框架层需解析文件才能获取配置;而AIDL音频HAL引入IConfig接口,框架可直接通过IConfig.getSurroundSoundConfig等方法读取环绕声格式列表等参数,消除了对外部配置文件的依赖。

同时,AIDL架构对冗余接口进行了优化:

- 移除

IPrimaryDevice接口,将音频模式、屏幕旋转方向等更新直接推送至IModule实例; - 取消

IDevicesFactory接口,HAL模块直接以名称(如bluetooth、r_submix)在Service Manager中注册; - 拆分专用功能接口,将蓝牙音频、电话控制等逻辑分别封装至

IBluetooth、ITelephony接口。

2. 调用链路的简化

HIDL架构下,应用层获取音频效果列表需经过"应用→System Server→HIDL代理→音效HAL"的四层链路;而AIDL架构中,框架层可直接通过IFactory.queryEffects方法获取效果实例列表,调用链路缩短50%,响应延迟显著降低。

3. 接口包结构的统一

迁移后,音频HAL的接口包结构实现了规范化:

- HIDL接口分散在

android.hardware.audio@N.M(N.M为版本号)等带版本后缀的包中; - AIDL接口统一归入

android.hardware.audio.core等无版本后缀的包,通过注解实现版本管理,结构更清晰。

四、总结:Android HAL架构的演进启示

Google用AIDL替代HIDL的决策,本质上是对"系统统一性、开发效率、性能平衡"的综合考量。这一转变不仅解决了HIDL带来的技术割裂与复杂度问题,更构建了"全系统统一IPC规范"的技术底座。

从架构演进的角度看,这一变革带来三点核心启示:

- 复杂性守恒原则:技术设计需避免"为解决一个问题而引入更多问题",HIDL的专用化设计虽解决了解耦问题,但带来的学习成本与维护负担最终超过其价值。

- 统一性提升效率:全系统复用同一接口规范,可显著降低开发门槛与协作成本,这也是AIDL能够替代HIDL的核心优势。

- 生态适配优先:接口规范必须契合系统生态的演进方向,AIDL对多语言的支持与跨层调用能力,使其更能适配Android生态的长期发展需求。

对于Android开发者与硬件厂商而言,理解这一架构变迁的底层逻辑,不仅能更好地适配新系统版本,更能在技术选型中把握"简单性、统一性、适配性"的核心原则,构建更具韧性的技术方案。

注:本文基于Android 11及后续版本的架构特性撰写,不同版本可能存在细节差异,实际开发中需结合官方文档进行适配。

参考

https://blog.csdn.net/qq_40731414/article/details/126823262

https://source.android.com/docs/core/architecture/aidl/aidl-hals?hl=zh-cn

https://source.android.com/docs/core/architecture/hidl?hl=zh-cn

https://source.android.com/docs/core/architecture/aidl/stable-aidl?hl=zh-cn

https://source.android.com/docs/core/architecture/aidl/aidl-backends?hl=zh-cn