CI/CD流水线实战:从零搭建到高效部署

一文搞懂 CI/CD 流水线部署:从框架到落地实践

在 DevOps 飞速发展的今天,CI/CD 流水线已成为企业提升研发效率、保障产品质量的核心工具。它通过自动化流程打通 “代码开发” 到 “产品上线” 的全链路,减少人工干预、降低出错概率,让软件交付像 “工厂流水线” 一样高效、稳定。本文将从 CI/CD 流水线的核心框架入手,结合实际工具与操作流程,带你全面掌握流水线部署的关键要点。

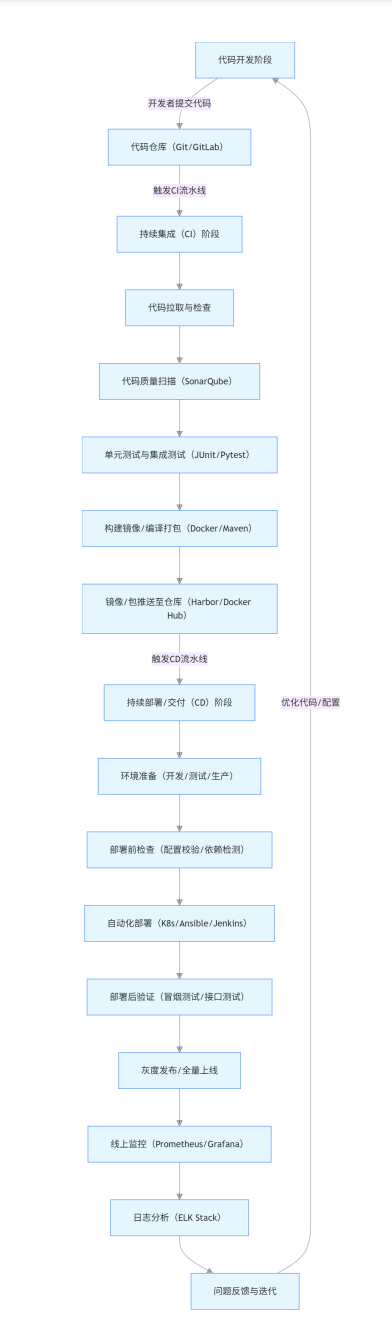

一、CI/CD 流水线核心框架图

要理解 CI/CD,首先需要明确其 “持续集成(CI)” 与 “持续部署 / 交付(CD)” 的核心逻辑。以下是完整的 CI/CD 流水线框架图,涵盖从代码提交到线上运维的全流程:

从框架图中可清晰看到:CI/CD 并非 “单向流程”,而是通过 “线上监控 - 问题反馈 - 代码迭代” 形成闭环体系,确保软件在快速交付的同时,能持续响应业务需求与线上问题。

二、CI/CD 流水线各阶段详解

1. 代码开发与提交:流水线的 “起点”

- 核心动作:开发者通过 Git 工具(Git CLI/SourceTree)编写代码,完成功能开发或 Bug 修复后,提交至代码仓库(如 GitLab、GitHub、Gitee)。

- 关键操作:

- 提交前执行git pull拉取最新代码,避免冲突;

- 提交时填写清晰的commit message(如 “feat: 新增用户登录接口”“fix: 修复订单支付超时问题”),便于后续追溯;

- 多人协作时建议使用 “分支管理策略”(如 Git Flow),通过feature分支开发功能,hotfix分支修复线上问题。

- 工具推荐:Git(版本控制)、GitLab(私有代码仓库)、GitHub(开源项目仓库)。

2. 持续集成(CI):保障代码 “可构建、可测试”

CI 阶段是流水线的 “质量守门人”,核心目标是在代码提交后,快速验证代码的可用性,避免问题堆积到后续阶段。

(1)代码拉取与检查

- 当代码提交至仓库后,CI 工具(如 Jenkins、GitLab CI)会自动触发流水线,从代码仓库拉取最新代码;

- 执行 “基础检查”:如代码格式校验(使用 ESLint for JavaScript、Pylint for Python)、依赖包完整性检查(npm install/mvn clean install)。

(2)代码质量扫描

- 通过静态代码分析工具扫描代码,检测潜在问题(如语法错误、安全漏洞、冗余代码);

- 工具示例:SonarQube(支持多语言,可配置质量门禁,如 “代码覆盖率低于 80% 则阻断流水线”)、FindSecBugs(专注安全漏洞扫描)。

- 核心价值:提前发现 “隐性问题”,例如未授权访问漏洞、SQL 注入风险,避免上线后引发安全事故。

(3)单元测试与集成测试

- 执行自动化测试用例,验证代码逻辑的正确性:

- 单元测试:测试单个函数 / 类(如 JUnit for Java、Pytest for Python);

- 集成测试:测试模块间的交互(如使用 Postman/Newman 测试接口调用);

- 关键指标:代码覆盖率(建议核心业务代码覆盖率≥80%),若测试失败,流水线会自动中断并通知开发者。

(4)构建镜像 / 编译打包

- 若测试通过,将代码 “转化为可部署的产物”:

- 后端服务:使用 Maven/Gradle 编译为 JAR/WAR 包,或通过 Docker 构建镜像;

- 前端项目:使用 npm/yarn 打包为静态资源(HTML/CSS/JS),再构建 Docker 镜像;

- 优势:通过 Docker 镜像打包,确保 “开发环境” 与 “生产环境” 的一致性(即 “一次构建,到处运行”)。

(5)镜像 / 包推送至仓库

- 将构建好的镜像 / 包推送至 “私有仓库”,便于后续 CD 阶段调用;

- 工具示例:Harbor(企业级 Docker 镜像仓库,支持权限管理与镜像扫描)、Docker Hub(公共镜像仓库)、Nexus(Maven 包仓库)。

3. 持续部署 / 交付(CD):实现 “自动化上线”

CD 阶段分为 “持续交付(Continuous Delivery)” 与 “持续部署(Continuous Deployment)”:

- 持续交付:自动化部署到 “测试 / 预发环境”,最终需人工确认是否上线生产;

- 持续部署:全流程自动化,测试通过后直接上线生产(适合迭代频率高、质量管控成熟的团队)。

(1)环境准备

- 提前配置多套环境(开发环境、测试环境、预发环境、生产环境),确保各环境配置隔离;

- 环境管理工具:Kubernetes(容器编排,支持环境一键复制)、Ansible(自动化运维,批量配置服务器)。

(2)部署前检查

- 校验 “部署产物” 与 “环境配置” 的兼容性:

- 检查镜像版本是否正确(避免部署旧版本);

- 验证环境变量(如数据库地址、API 密钥)是否配置完整;

- 若检查失败,流水线中断并发送告警(如邮件、企业微信通知)。

(3)自动化部署

- 根据环境类型选择部署工具:

- 容器化项目:通过 Kubernetes 的kubectl apply部署镜像,或使用 Helm Charts 管理应用配置;

- 传统项目:通过 Ansible 批量分发 JAR 包,执行systemctl restart重启服务;

- 核心工具:Jenkins(流水线编排)、GitLab CI(与代码仓库无缝集成)、ArgoCD(K8s 原生 CD 工具,支持 “声明式部署”)。

(4)部署后验证

- 执行 “冒烟测试”(快速验证核心功能是否可用):如访问首页、调用核心接口;

- 若验证失败,触发 “自动回滚”(如 Kubernetes 回滚到上一版本),避免影响线上业务。

(5)灰度发布 / 全量上线

- 为降低上线风险,推荐采用 “灰度发布” 策略:

- 先将新版本部署到 10% 的服务器 / 用户,观察线上指标;

- 若无异常,逐步扩大范围(30%→50%→100%),最终全量上线;

- 工具示例:Kubernetes 的 Ingress-Nginx(配置权重路由)、Istio(服务网格,支持流量控制)。

4. 线上监控与反馈:形成 “迭代闭环”

CI/CD 并非 “上线即结束”,而是通过线上监控持续跟踪应用状态,为下一轮迭代提供依据。

(1)线上监控

- 实时监控应用性能与资源使用情况:

- 性能指标:接口响应时间、错误率、QPS;

- 资源指标:CPU 使用率、内存占用、磁盘空间;

- 工具示例:Prometheus(指标采集)+ Grafana(可视化面板),可配置告警(如 “CPU 使用率超过 90% 时发送短信通知”)。

(2)日志分析

- 收集全链路日志,便于排查线上问题:

- 前端日志:通过 Sentry 捕获前端报错;

- 后端日志:通过 ELK Stack(Elasticsearch+Logstash+Kibana)收集、分析日志;

- 核心价值:当用户反馈 “支付失败” 时,可通过日志快速定位问题(如 “数据库连接超时”“第三方 API 调用失败”)。

(3)问题反馈与迭代

- 将线上问题、业务需求转化为 “迭代任务”,开发者基于反馈优化代码,再次提交至 CI/CD 流水线,形成 “开发 - 交付 - 监控 - 迭代” 的闭环。

三、CI/CD 流水线的核心优势

- 提升交付效率:传统部署需人工执行 “拉代码→测试→打包→部署”,耗时数小时;CI/CD 流水线可将全流程缩短至分钟级,支持一天多次上线。

- 降低人为风险:自动化流程避免 “人工操作失误”(如配置写错、部署漏文件),同时通过测试与扫描提前阻断问题代码。

- 增强团队协作:开发者、测试、运维人员通过流水线协同工作,测试人员可提前编写自动化用例,运维人员无需手动部署,职责更聚焦于 “环境稳定性”。

- 支持快速迭代:通过 “小步快跑” 的方式,每次上线少量功能,即使出现问题也能快速回滚,降低试错成本。

四、新手入门 CI/CD 的实践建议

- 从简单场景入手:先搭建 “代码提交→自动测试→打包” 的基础 CI 流水线,再逐步扩展到 CD 阶段;

- 选择轻量工具组合:新手推荐使用 “GitLab + GitLab CI + Docker + Harbor”,无需额外部署 Jenkins,降低复杂度;

- 重视测试与监控:不要为了 “快” 而忽略质量,初期可先保障核心功能的测试覆盖率,再逐步完善监控告警;

- 文档化流水线配置:将流水线的 “触发条件、工具版本、配置参数” 记录到文档,便于团队协作与后续维护。

CI/CD 流水线不是 “一次性搭建完成” 的工具,而是需要根据团队规模、业务需求持续优化的体系。随着实践深入,你会发现:它不仅能提升交付效率,更能推动团队形成 “以质量为核心、以迭代为导向” 的 DevOps 文化。