Petrel三维地质建模01

本文根据B站上李海燕老师讲课视频整理的。

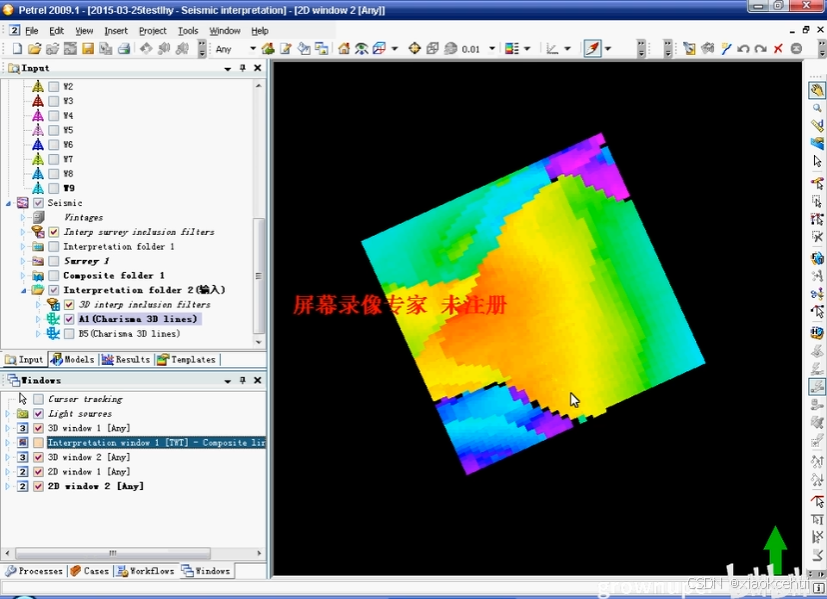

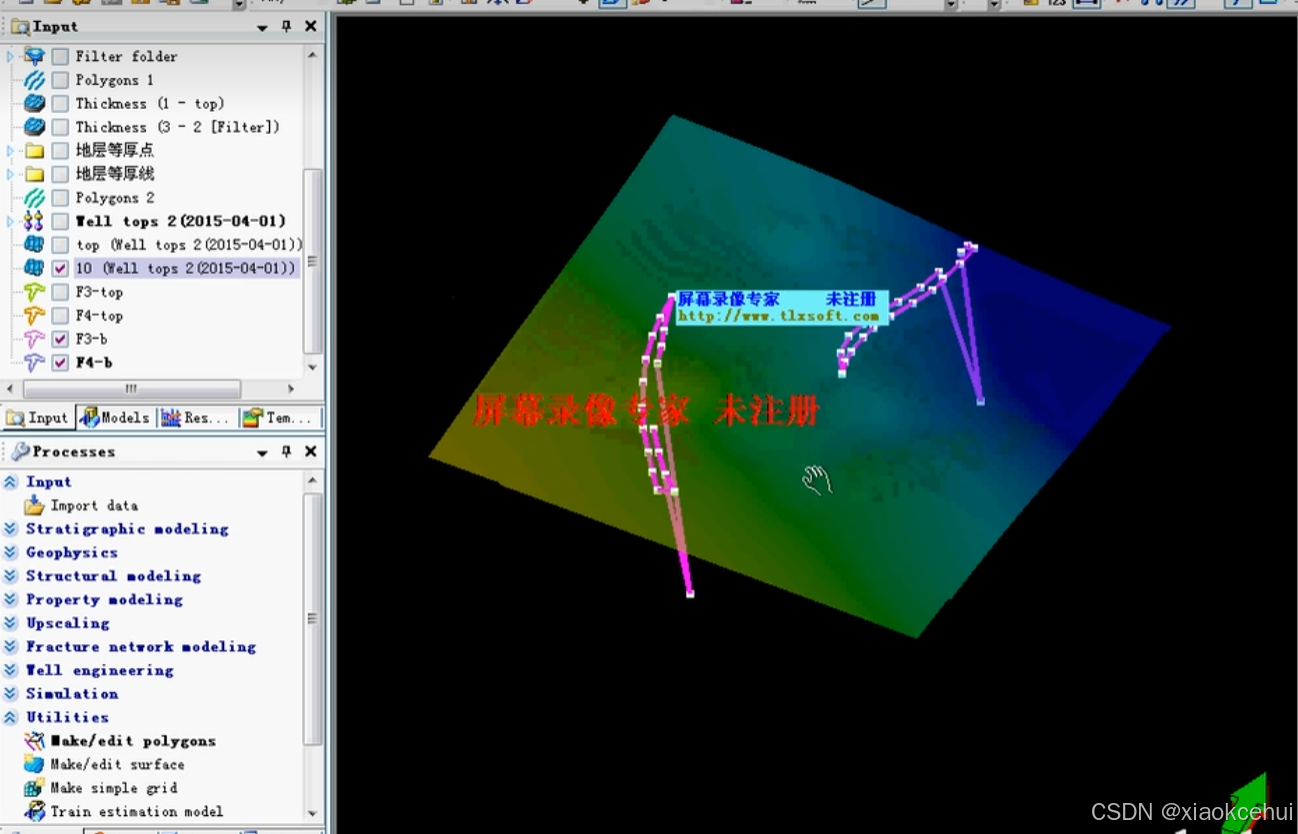

1、导入地震解释数据,生成面(Petrel2009)

导入地震层位解释数据

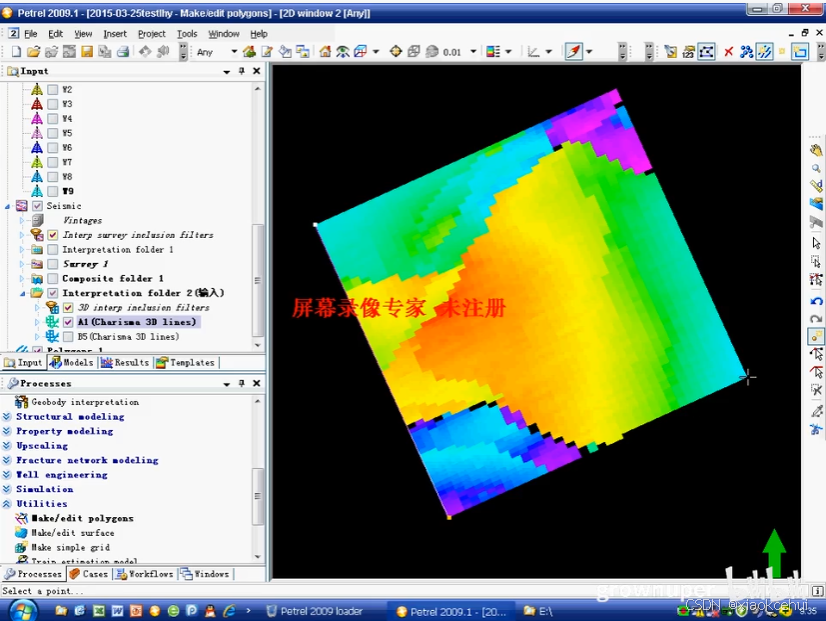

建立边界范围

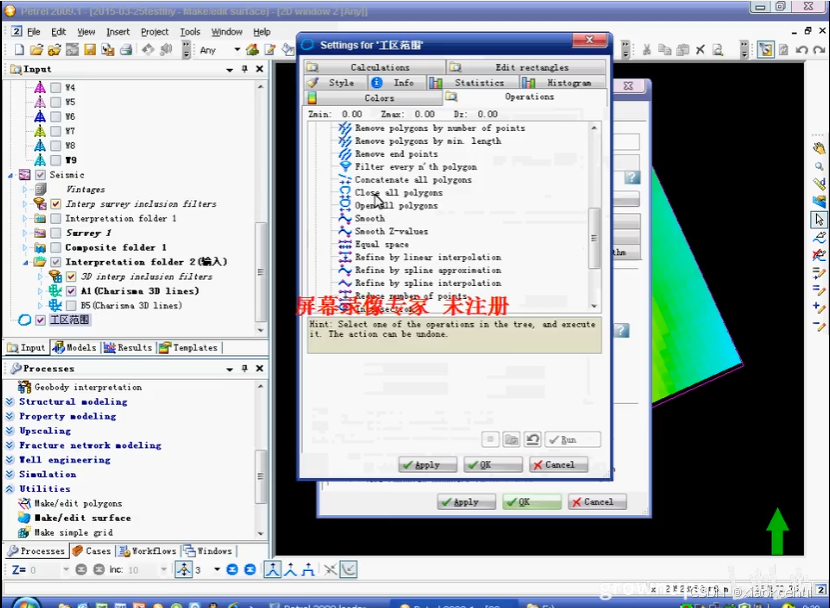

生成面时,若提示边界没有闭合,在Operations面板中先Run,Open all polygons,然后Run,Close all polygons。

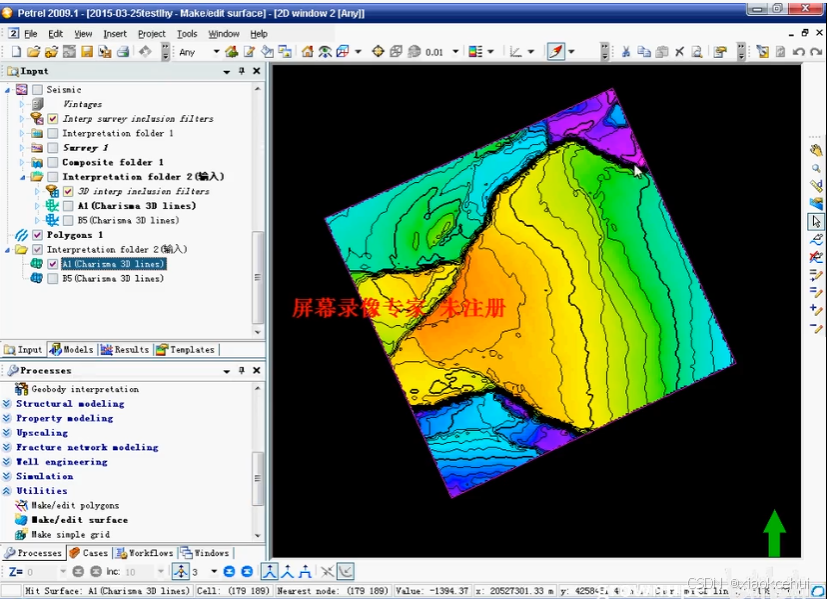

生成面,若颜色不合适,可以调整一下。

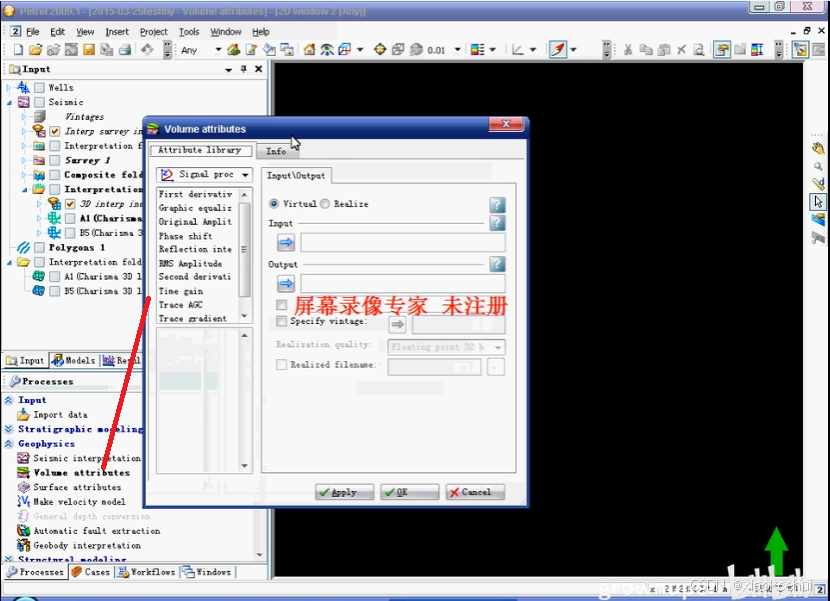

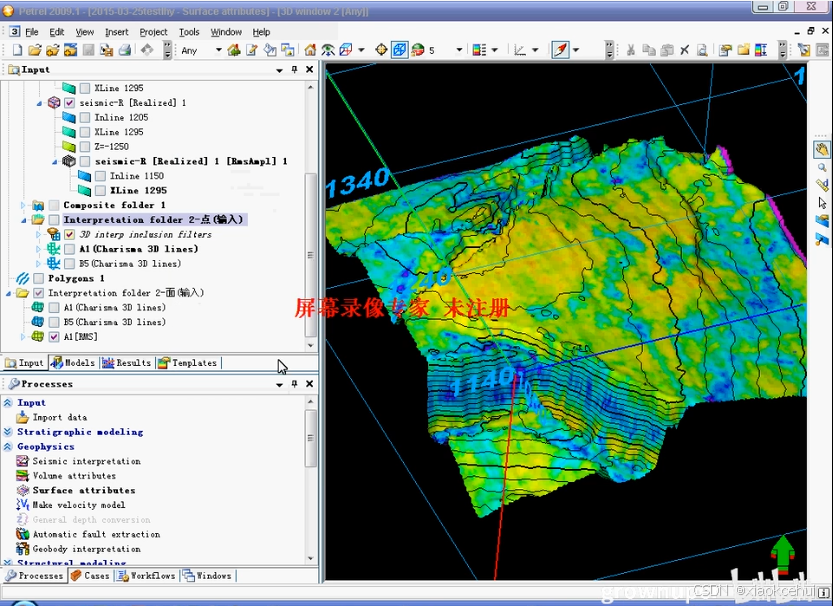

2、如何提取地震体的属性

前提是三维地震数据。

选择要提取的体属性RMS Amplitude,振幅的均方根。

用之前生成的地层面约束生成此面上的RMS Amplitude值。

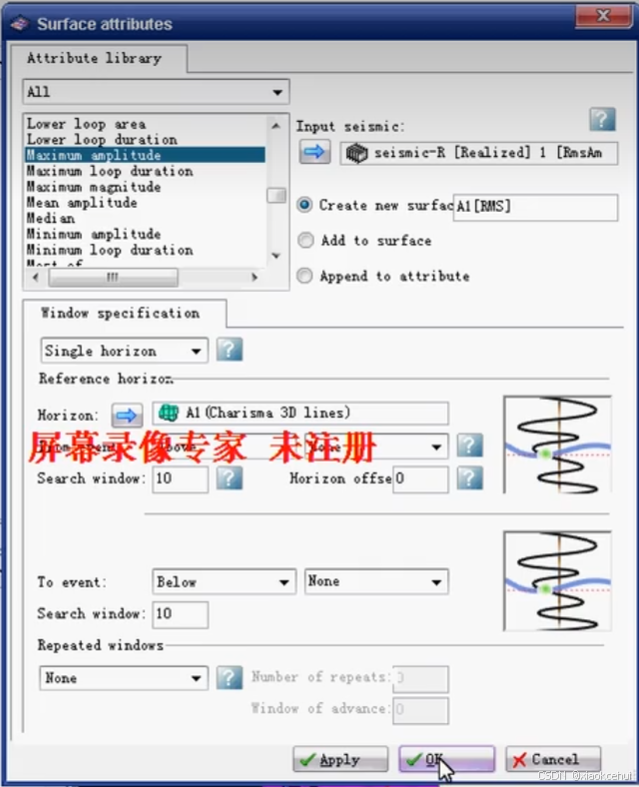

Maximum amplitude,选择三维地震体,命名要输出的面,选择约束面,设定此约束面上下10ms搜索最大振幅值。

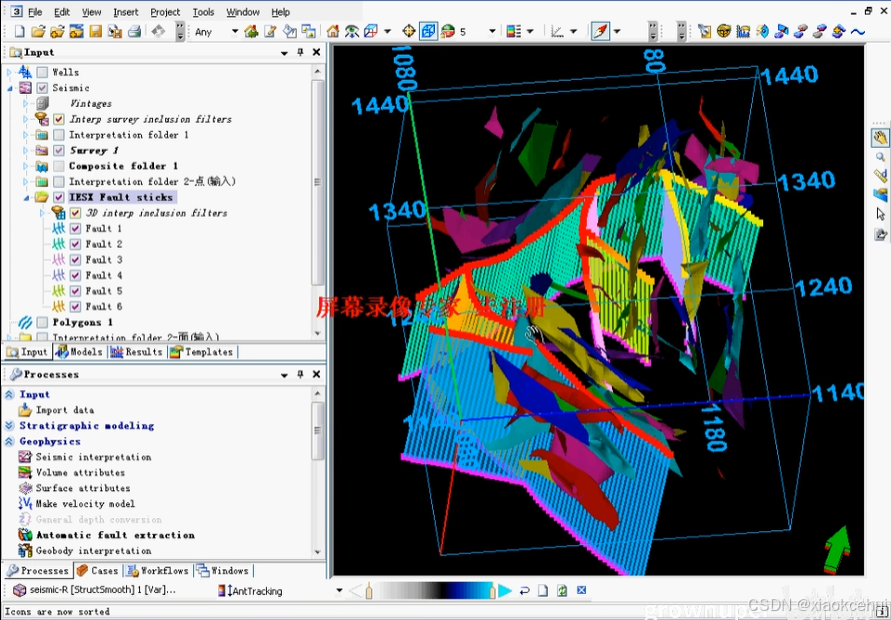

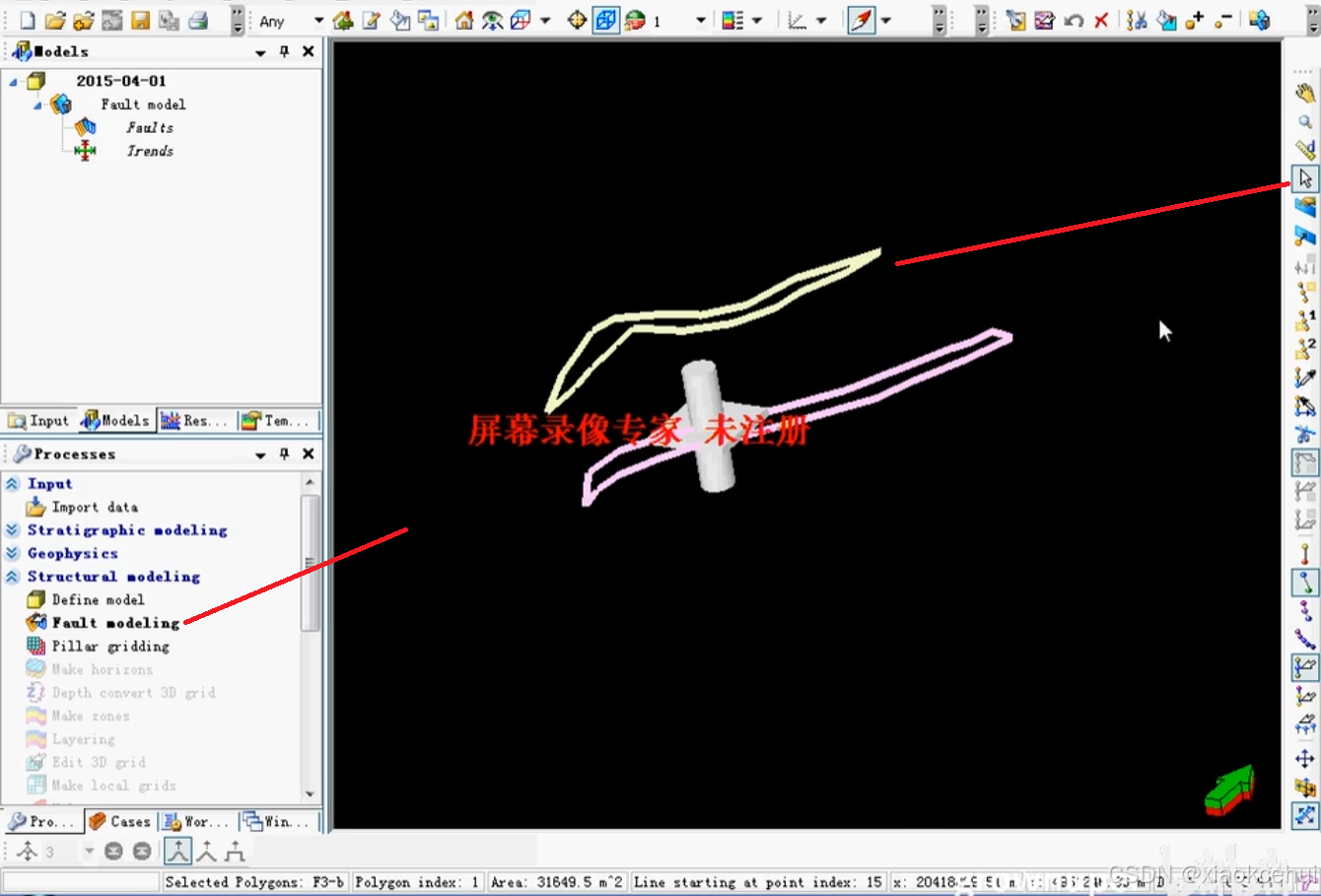

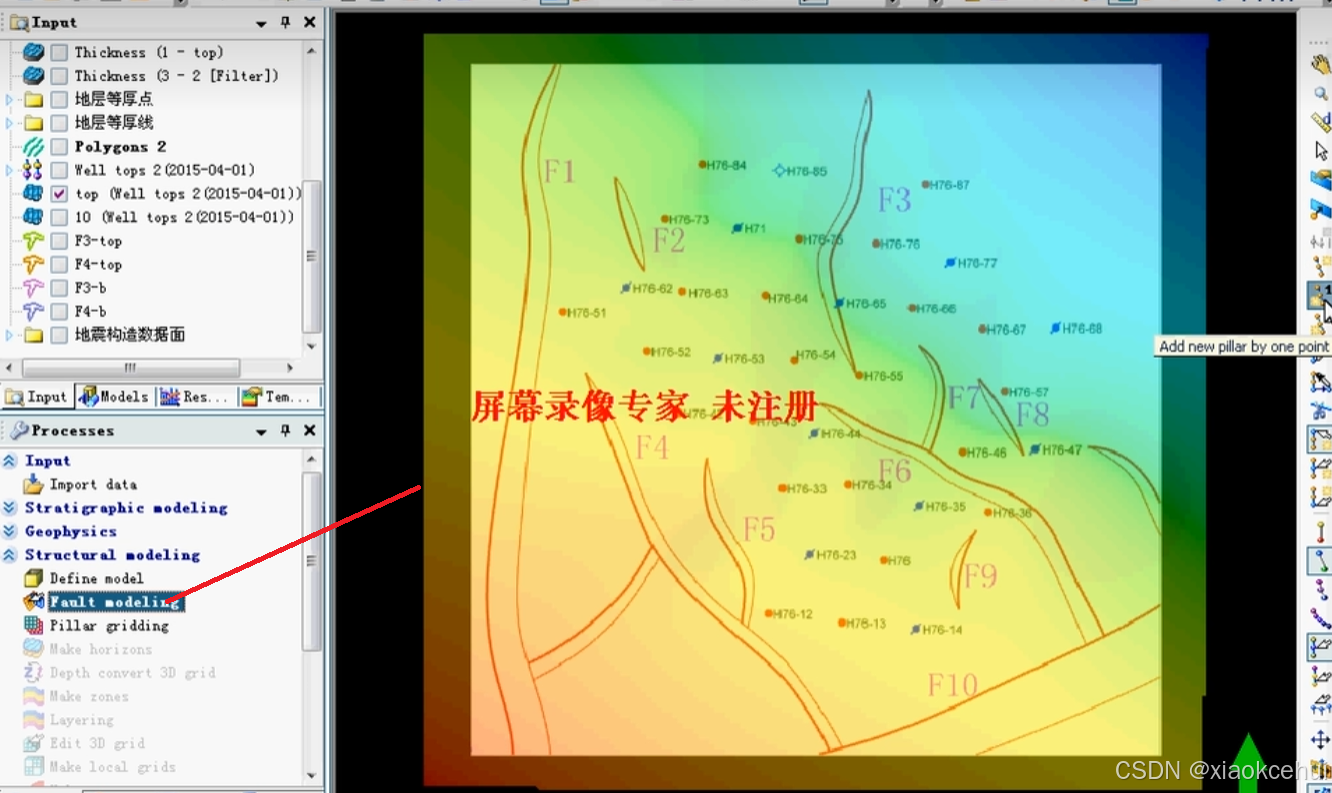

3、断层

断层解释

剖面上手工解释

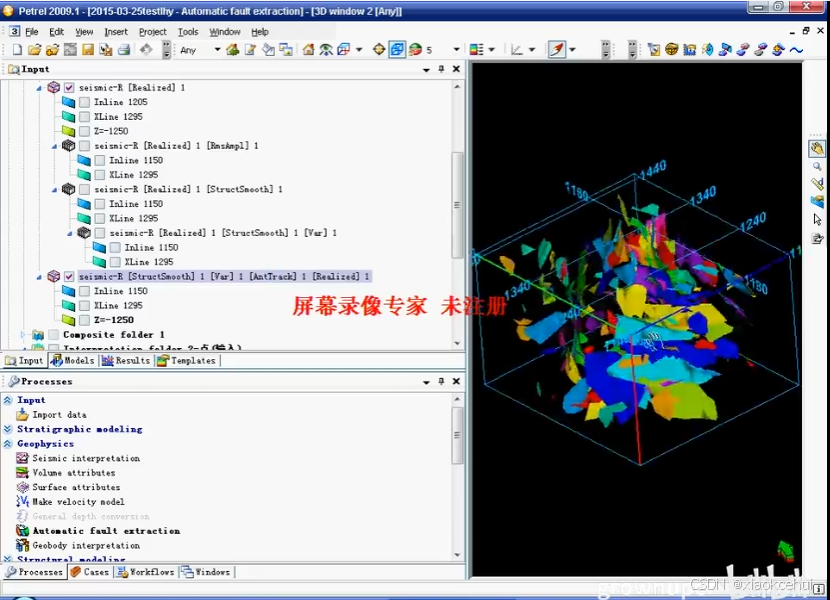

自动从三维地震体上提取(蚂蚁追踪自动提取)这是啥?效果也太差了。

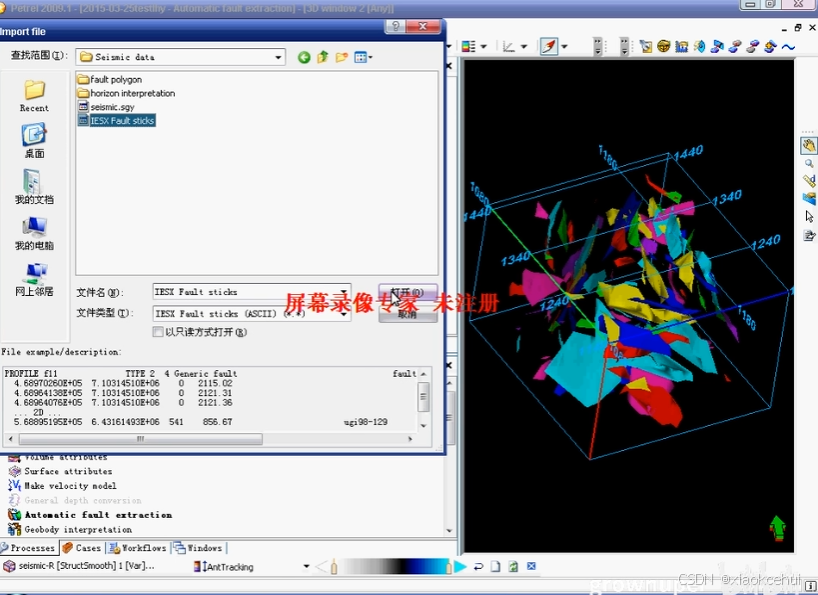

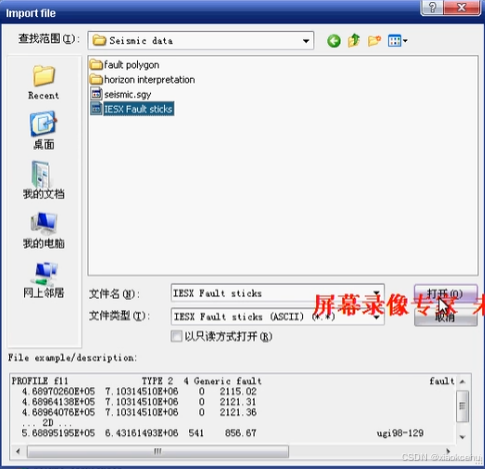

导入IESX fault sticks(ASCII)

之前解释的断层文件。

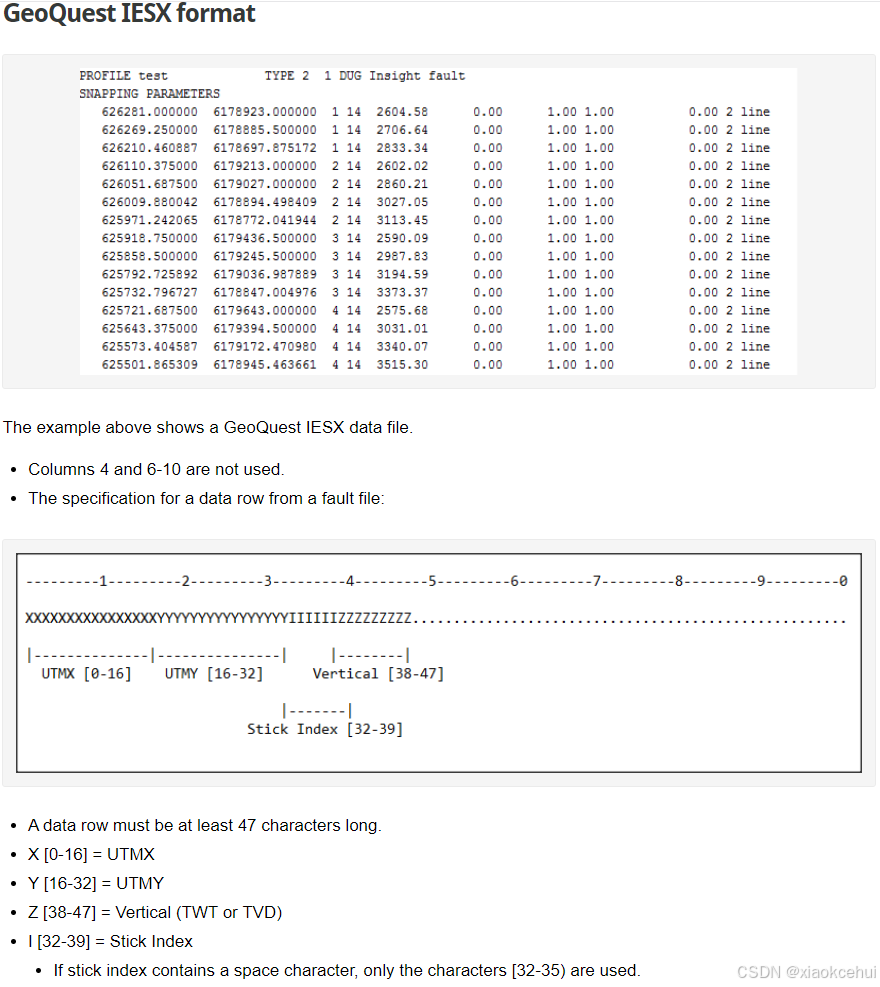

IESX默认格式是XYIZ,XY表示位置,I表示Pillar的上中下,Z是深度。

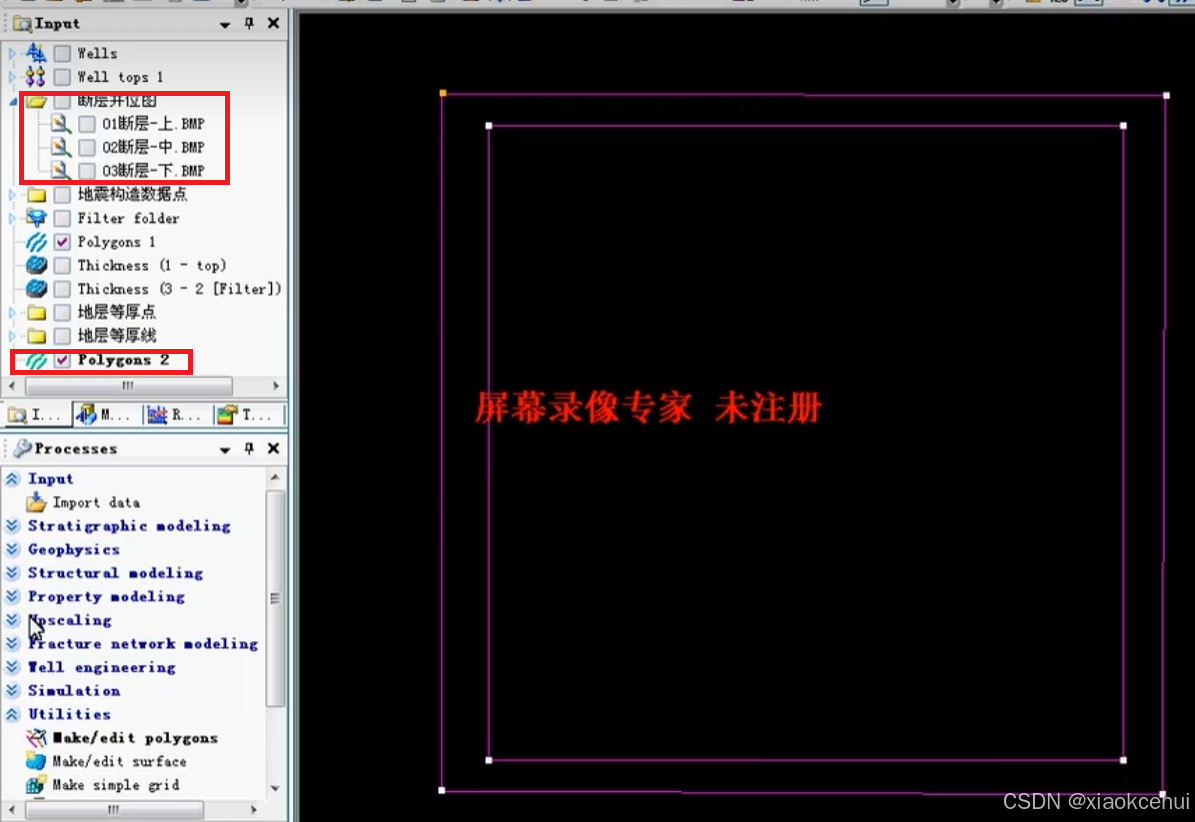

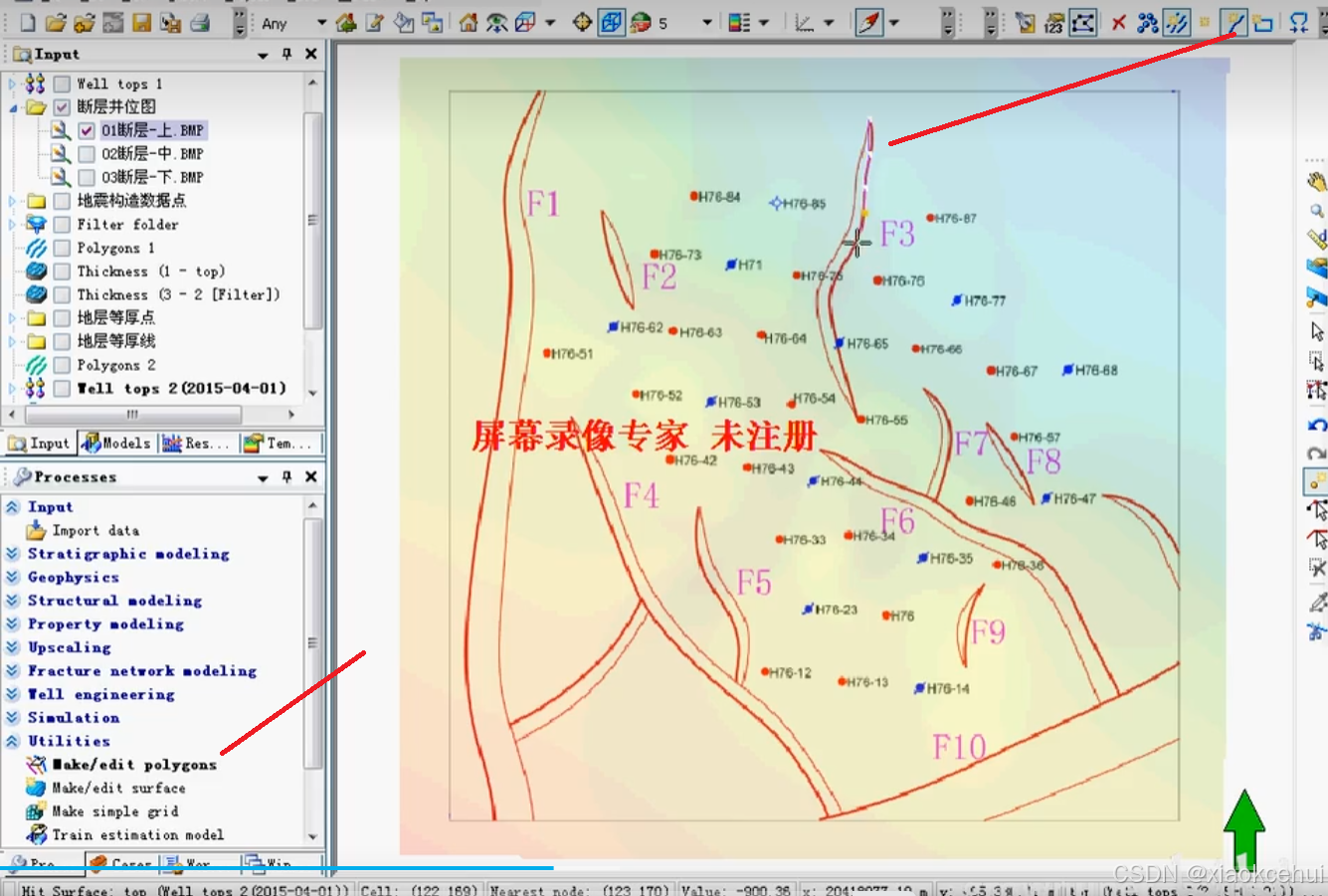

如果有三张上中下断层分布图,配准后导入Petrel中

首先生成一个比位图大一些的polygon

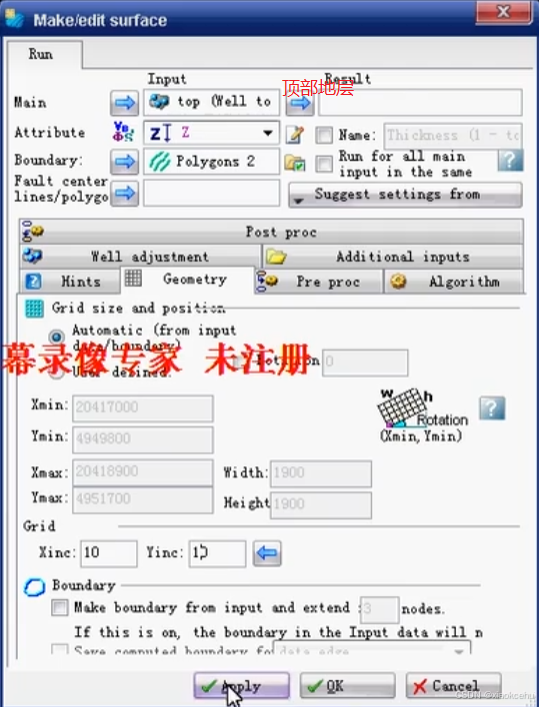

生成顶底面

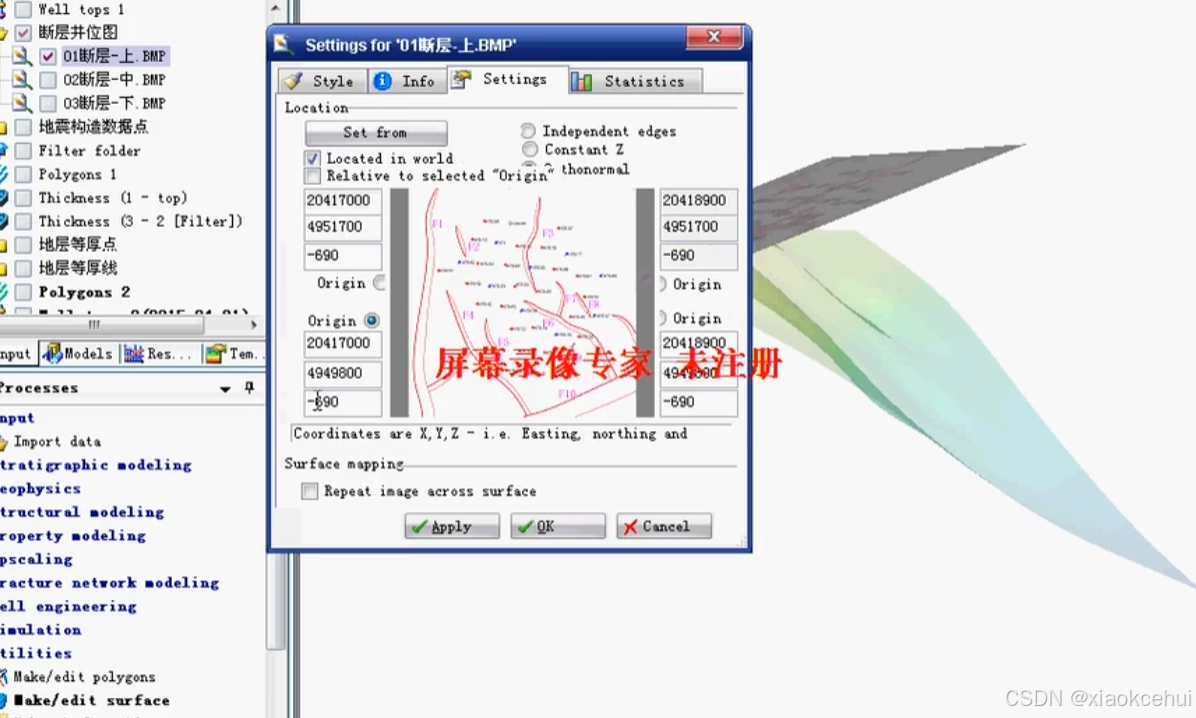

选择顶面,上位图,并设置位图的深度,让位图位于顶面的下方,顶面设置为透明

Map view from above,提取断层面

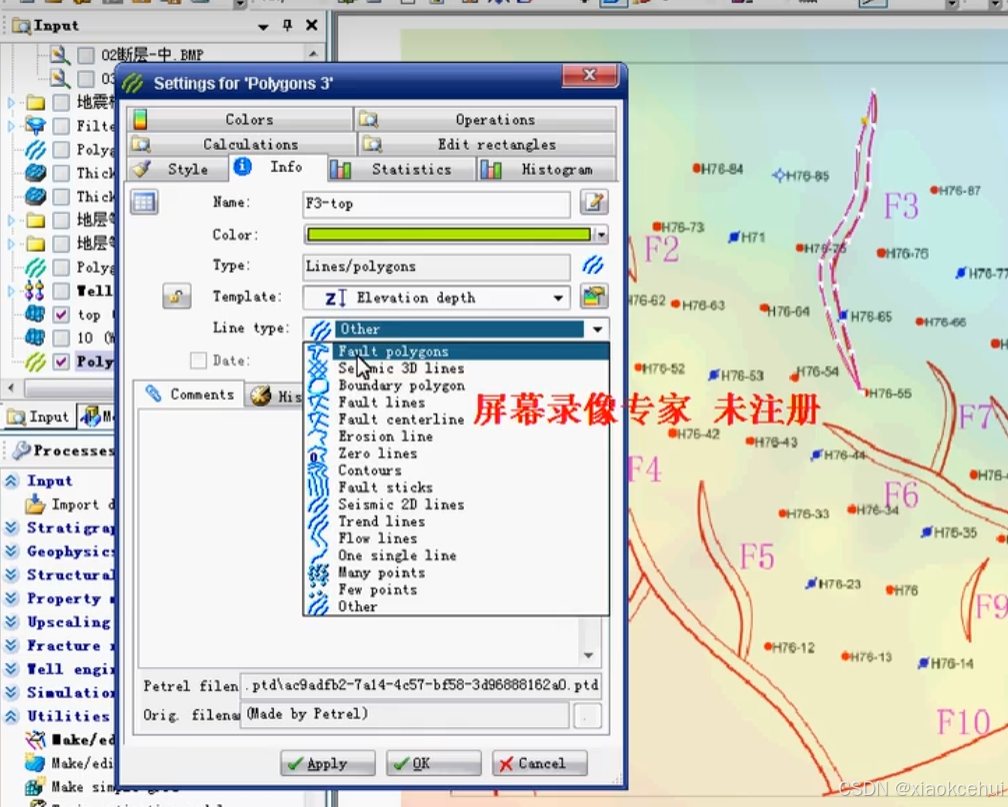

画好的polygon改名,设置其属性为Fault Polygon

选择底面,下位图,并设置位图的深度,让位图位于底面的下方,底面设置为透明,断层polygon要画出位图范围

Fault Polygon可以调整编辑

加点时,没有选中底面,点跑掉了。

先选中上面Polygon,按住shift,选中下面的polygon

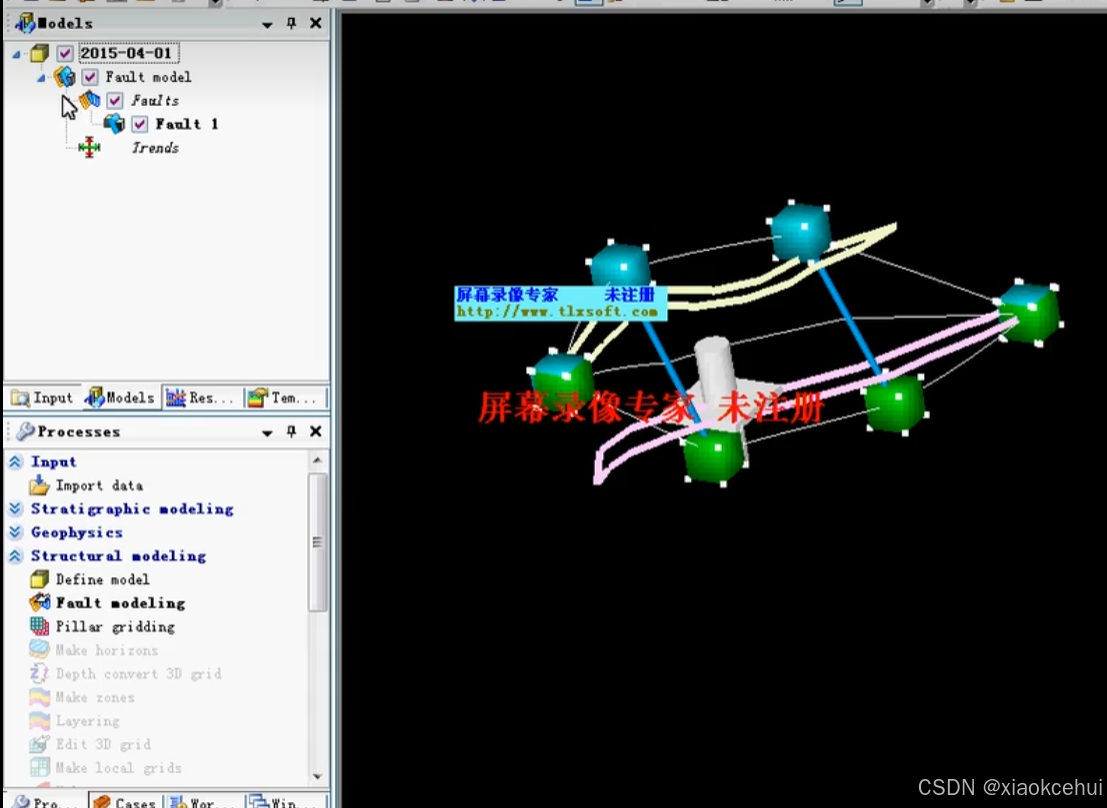

然后点击右边按钮,Create Fault from fault polygons

编辑Fault模型,删除左右两个点,延长到两端

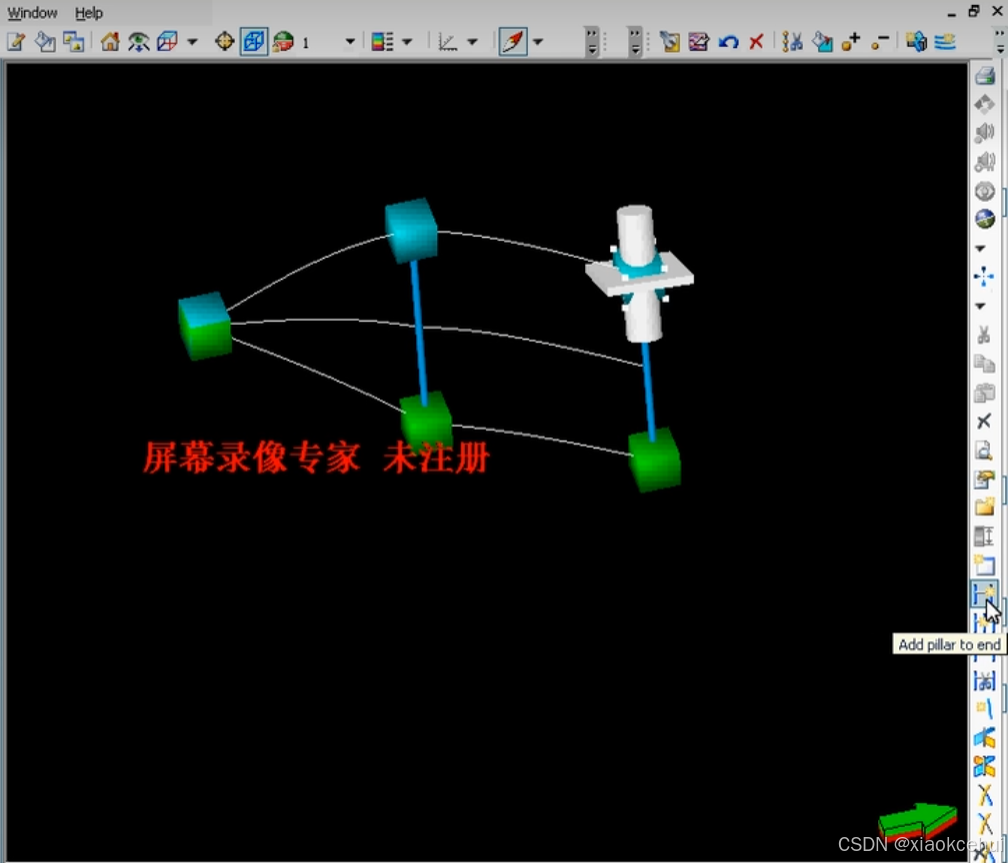

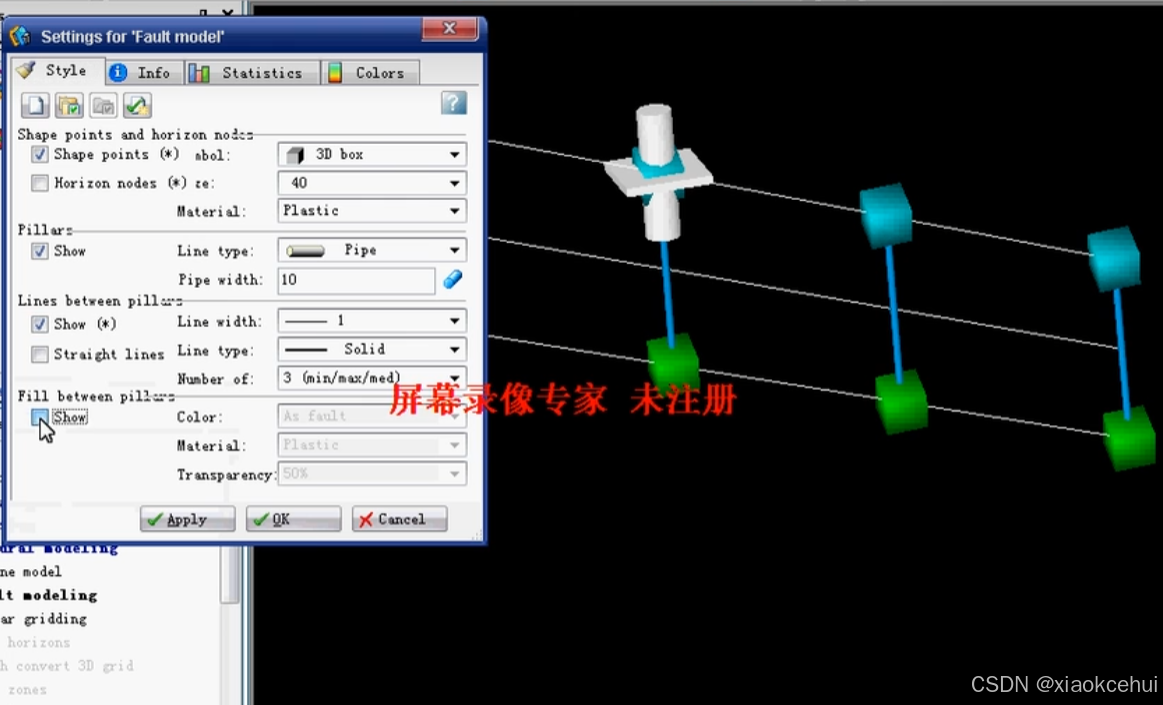

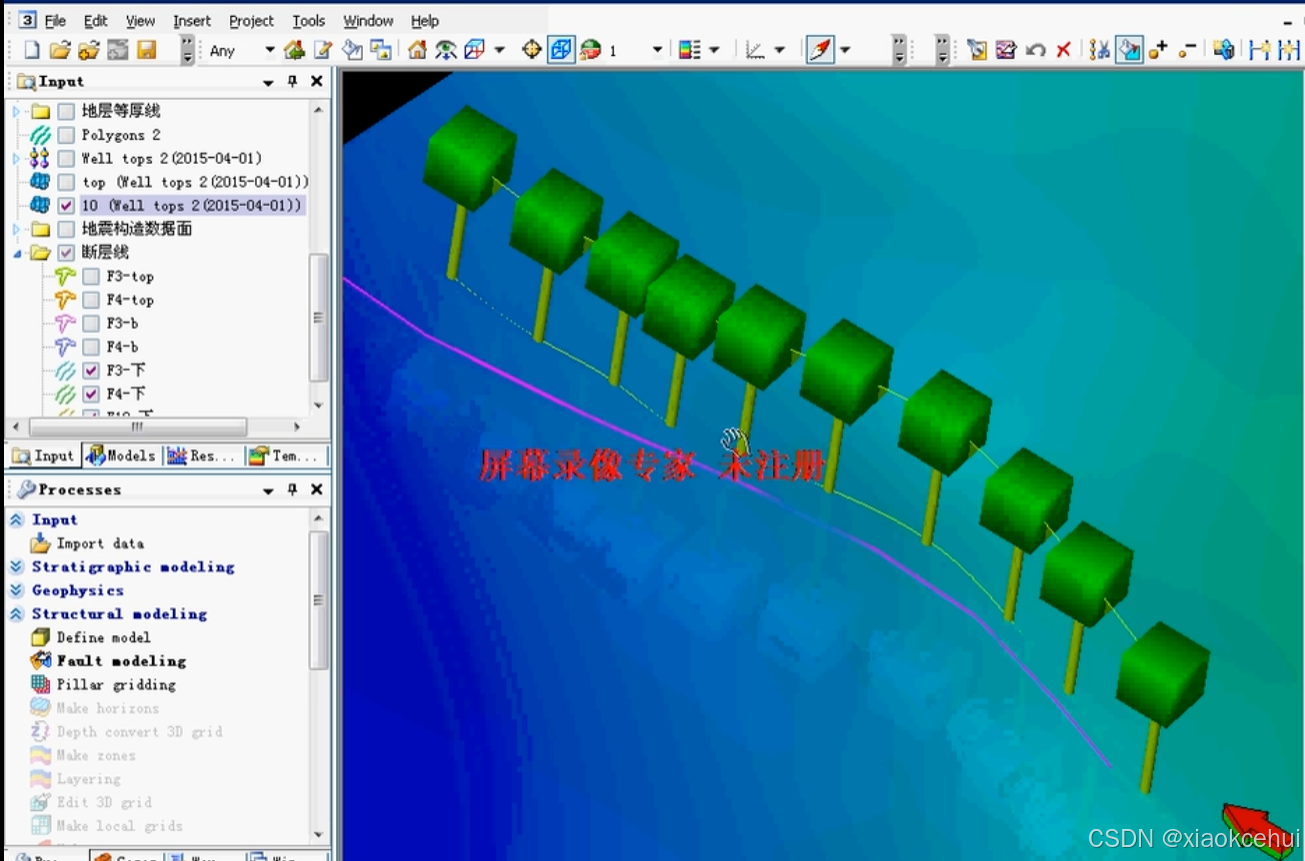

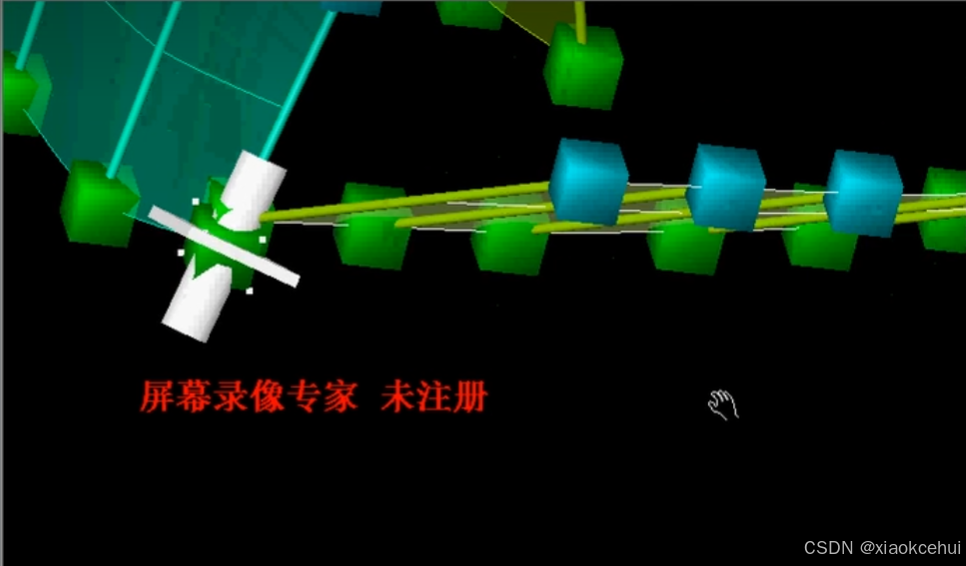

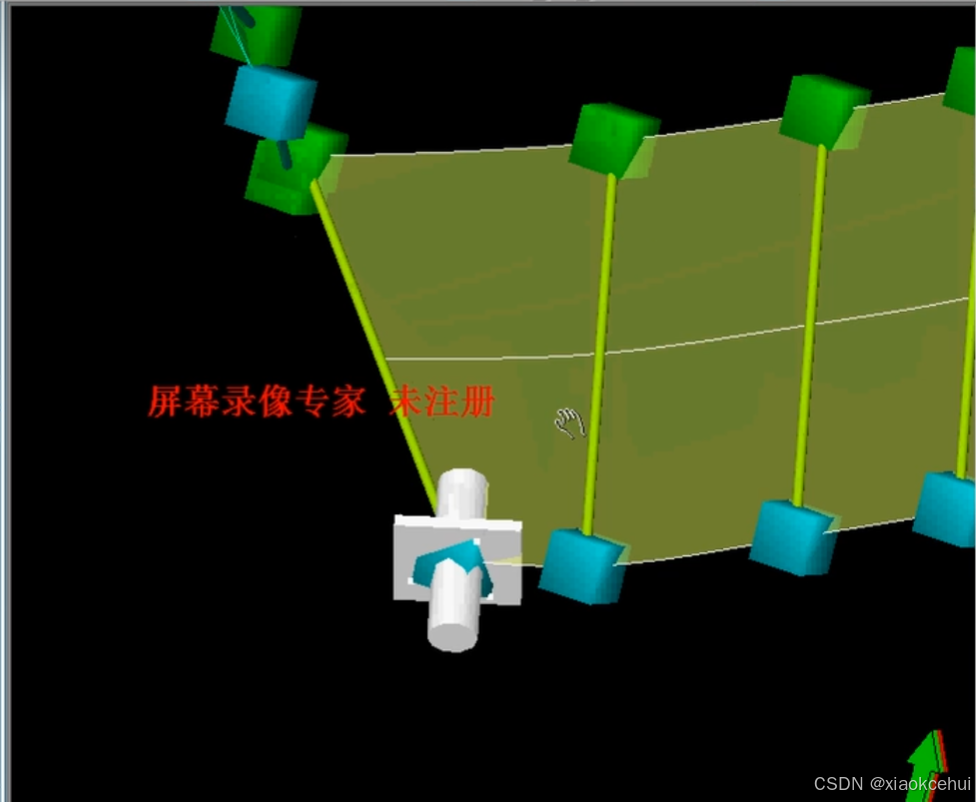

填充Pillar

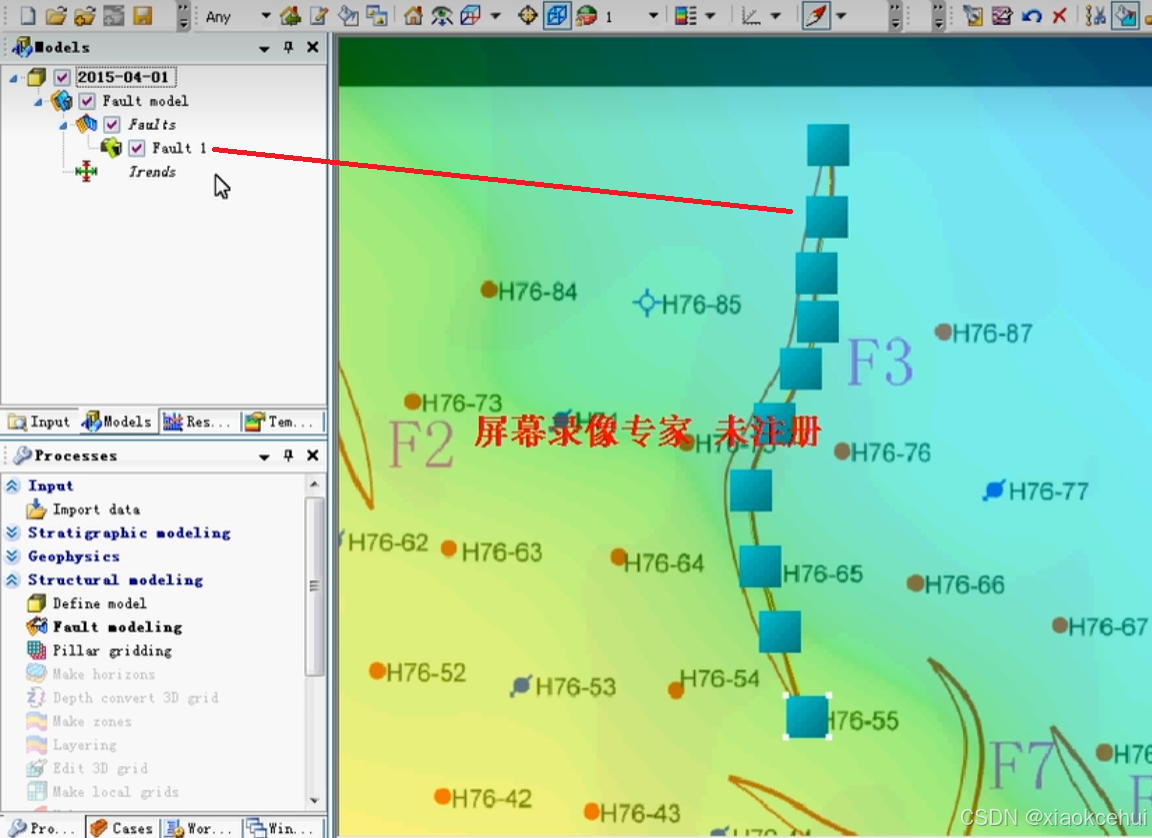

手工绘制断层

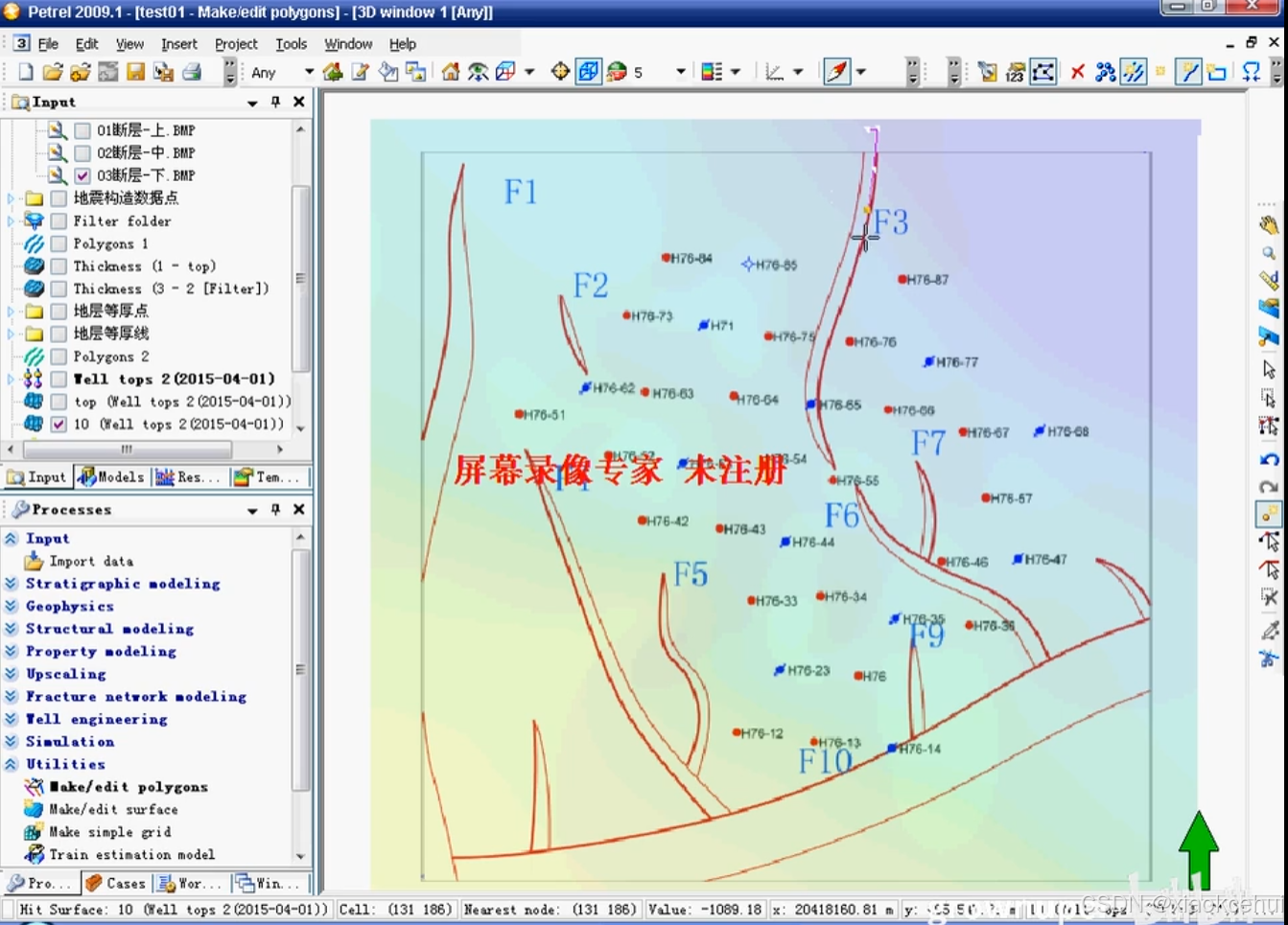

选择顶面

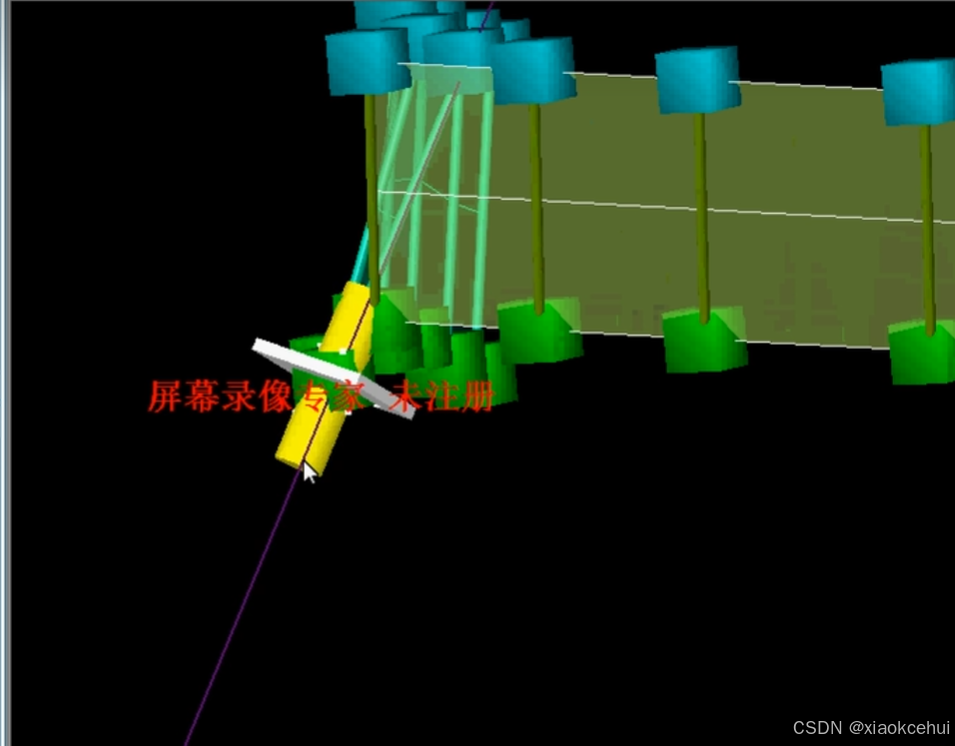

画完了后,显示的是垂直断层,实际上我们的断层很少是完全垂直的。选择底面。

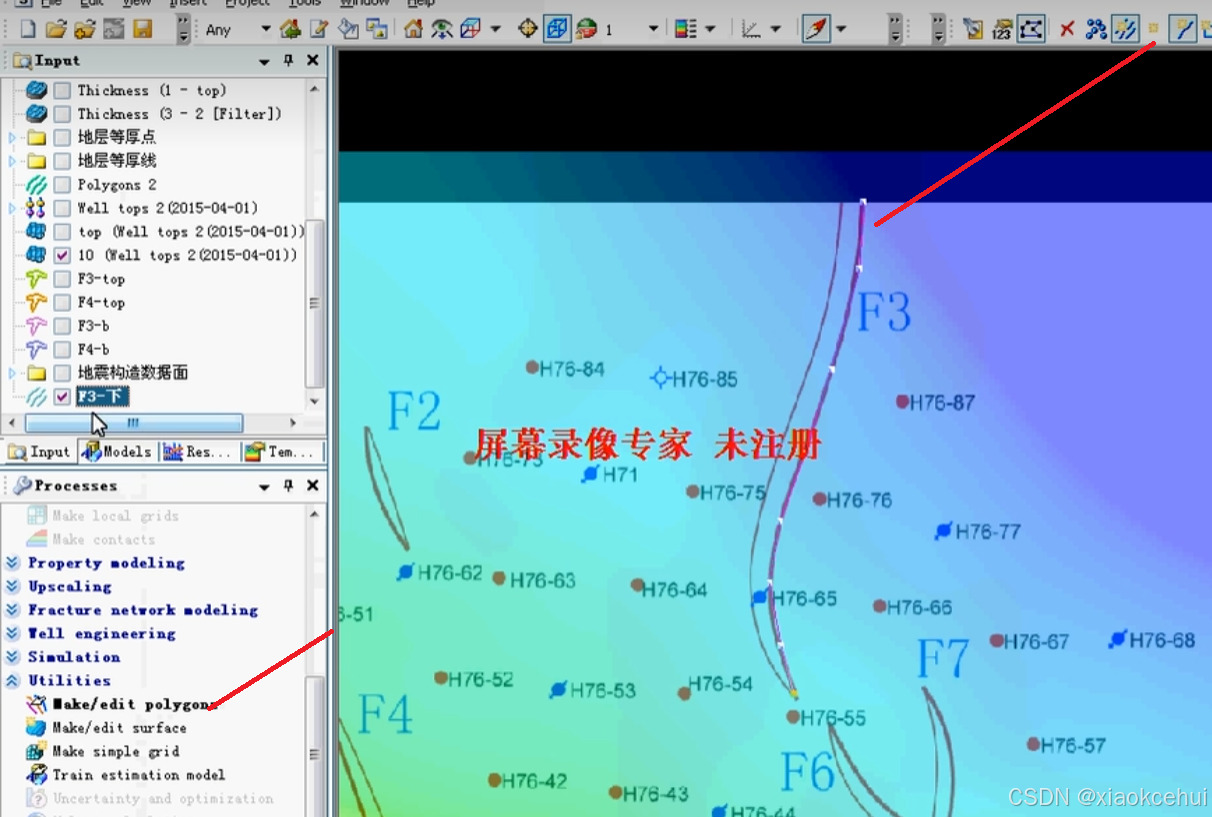

再选择下位图,map view from above,make/edit polygon编辑断层下部线,不是polygon

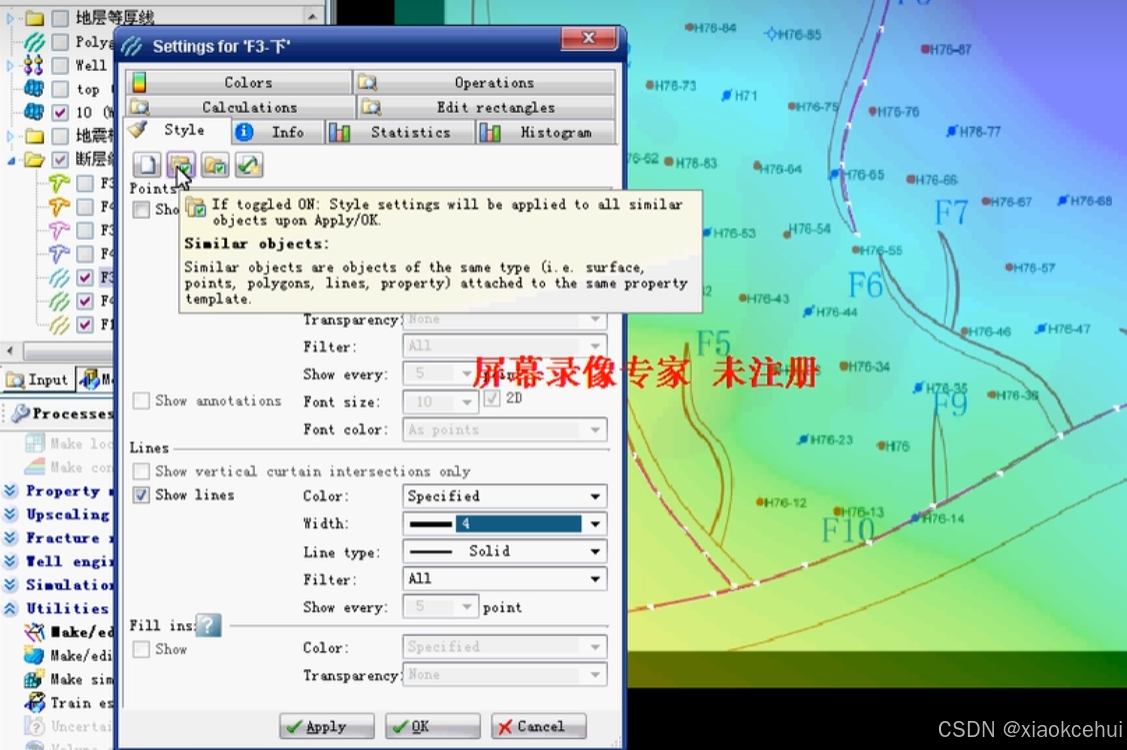

上面的断层线进行归类到文件夹,修改断层线的宽度,选择同步到所有属性线。

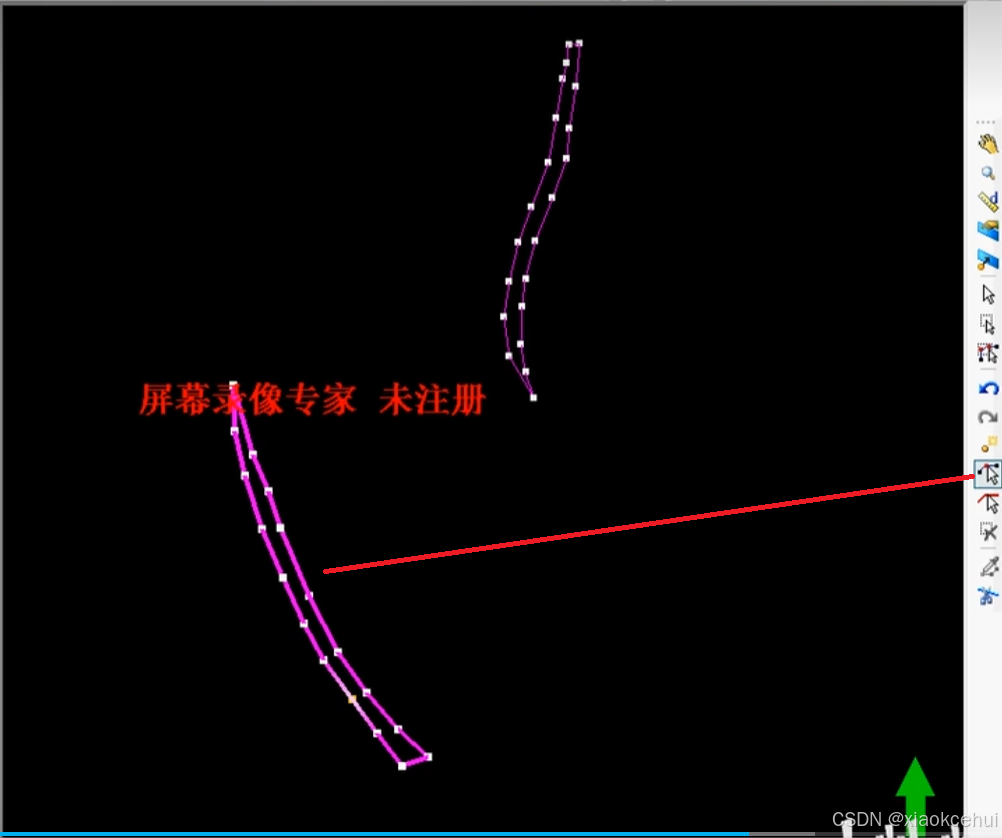

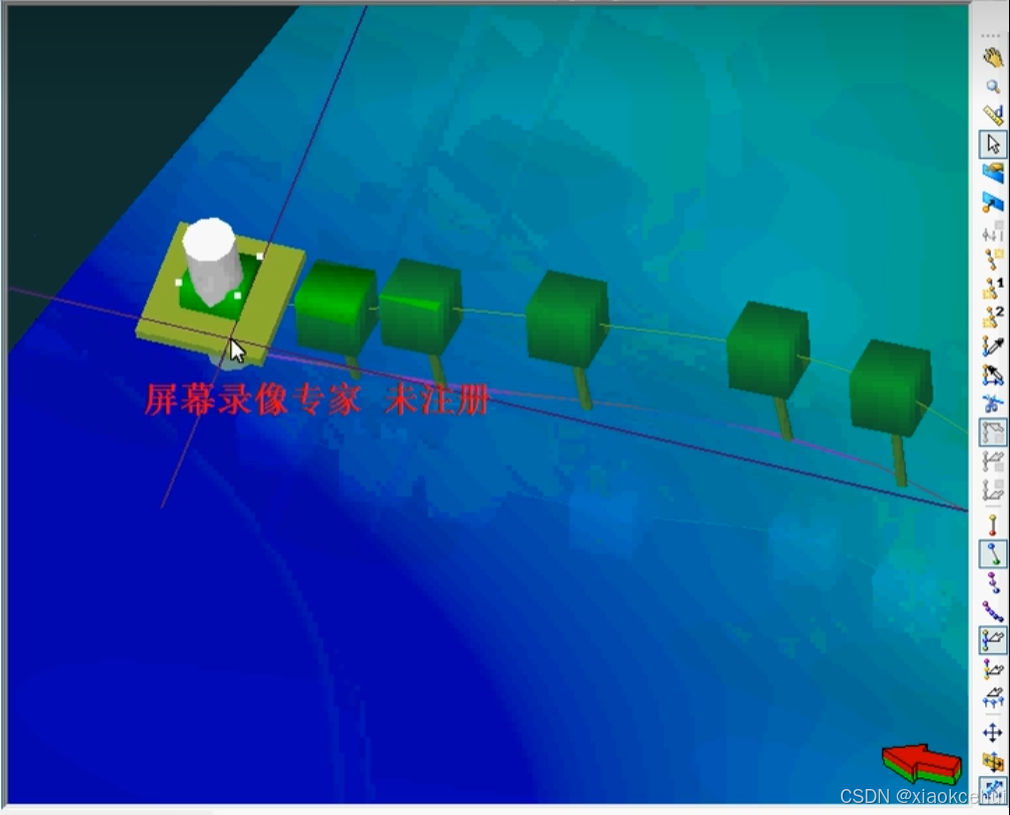

选中其中1个垂直断层

底面设置透明,垂直断层底面朝上

拖动垂直断层底面点,与底断层线重合

也可以拖动整个垂直断层全部底面点,然后再逐个点调整。

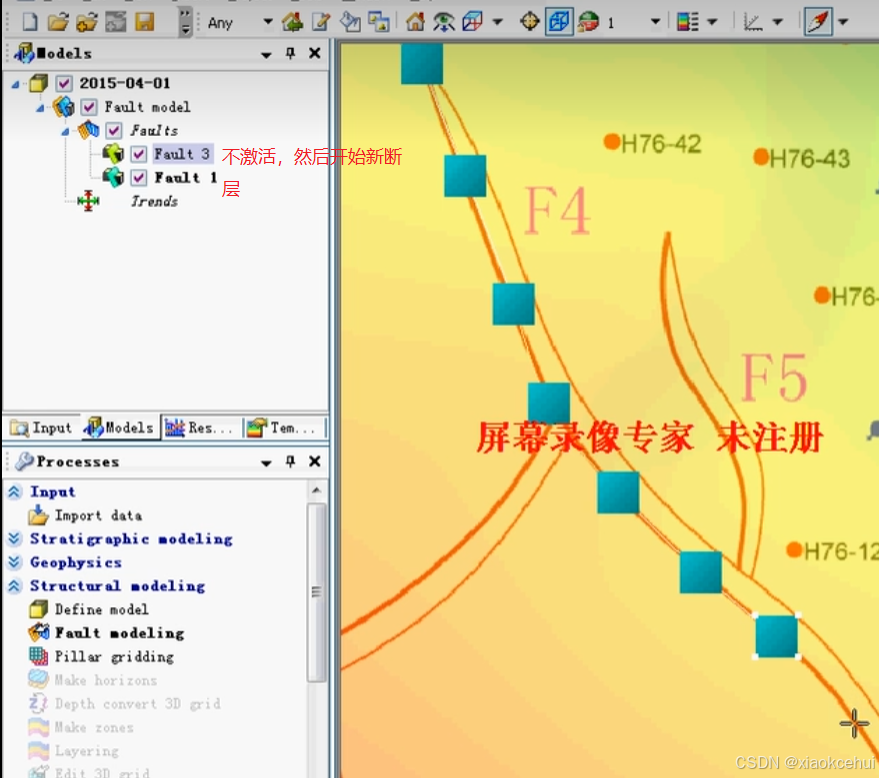

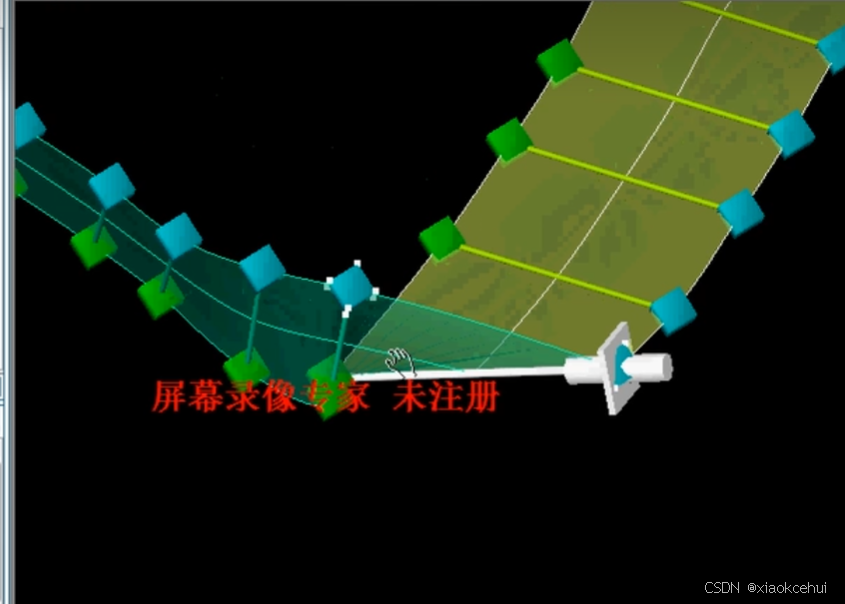

选中1个,按住shift,选中另外1个,在中间再增加一个。

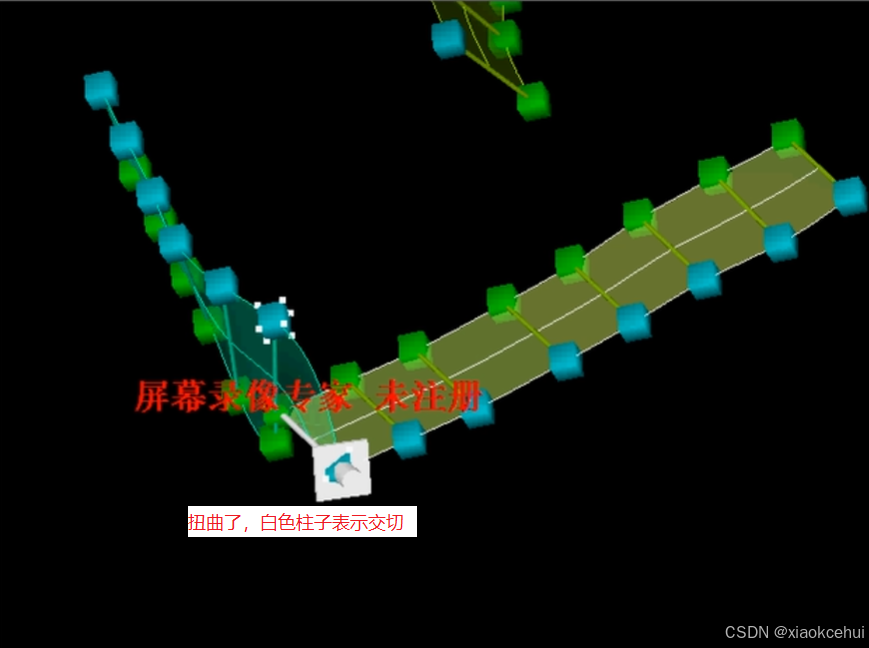

两个断层交切,选择两个断层的最后1个点,Connect two faults,扭曲了,不合理

删除白色柱子、不合理的柱子,调整柱子的高度、角度和方向。

再次链接,合理了。

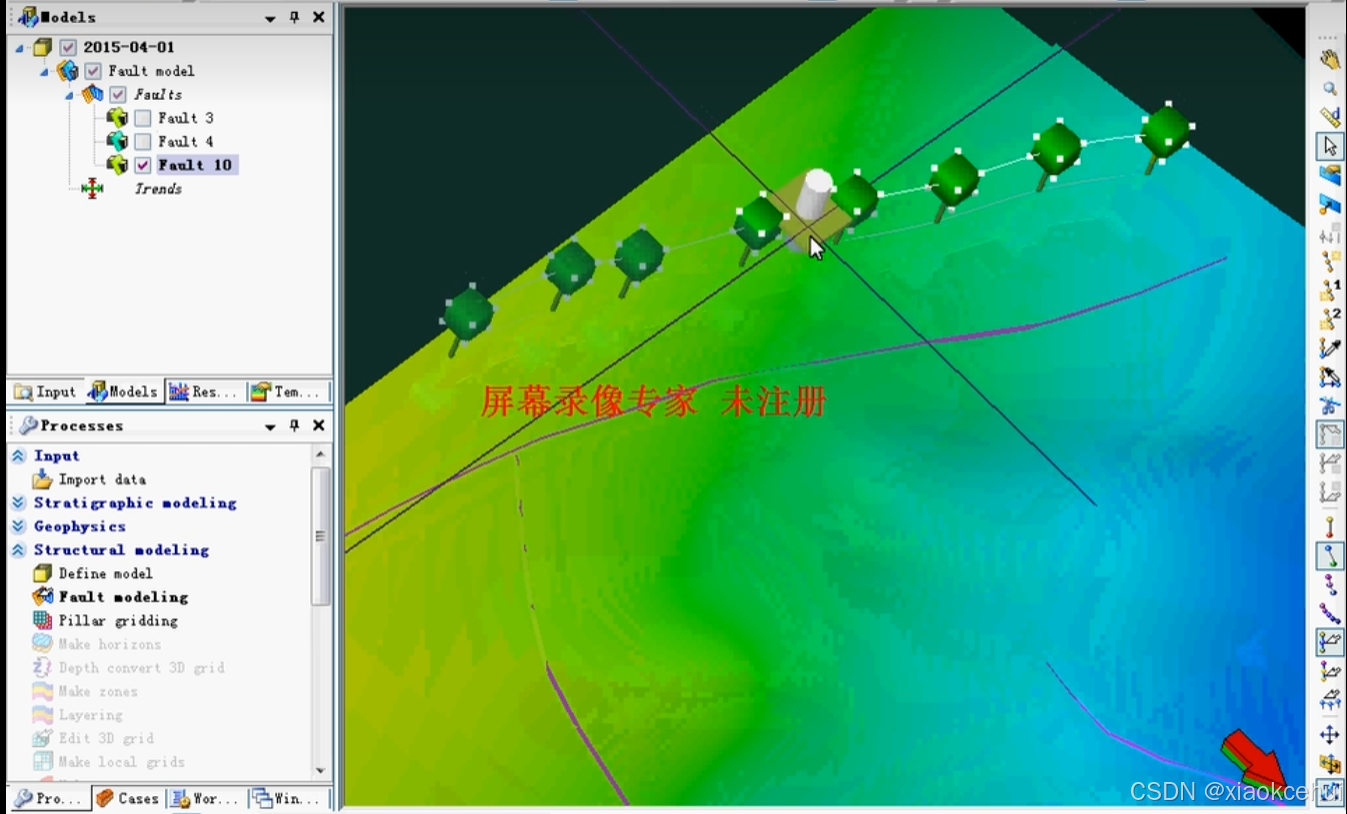

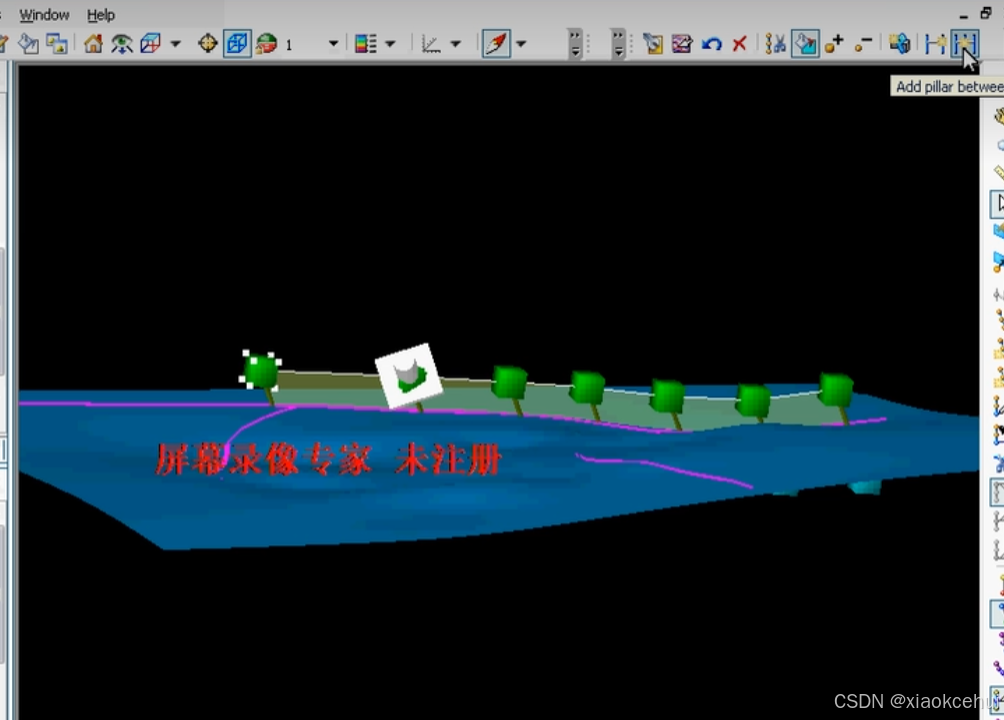

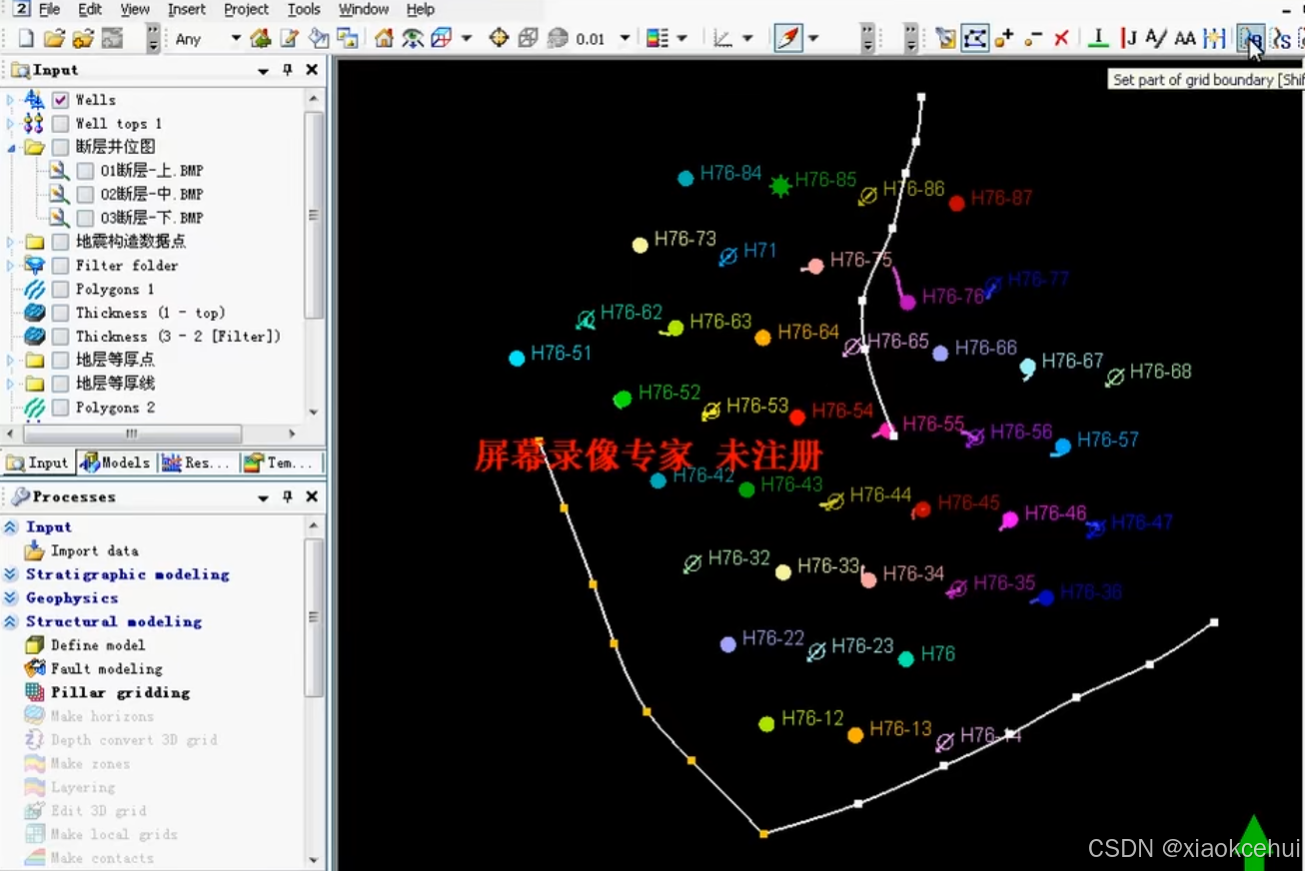

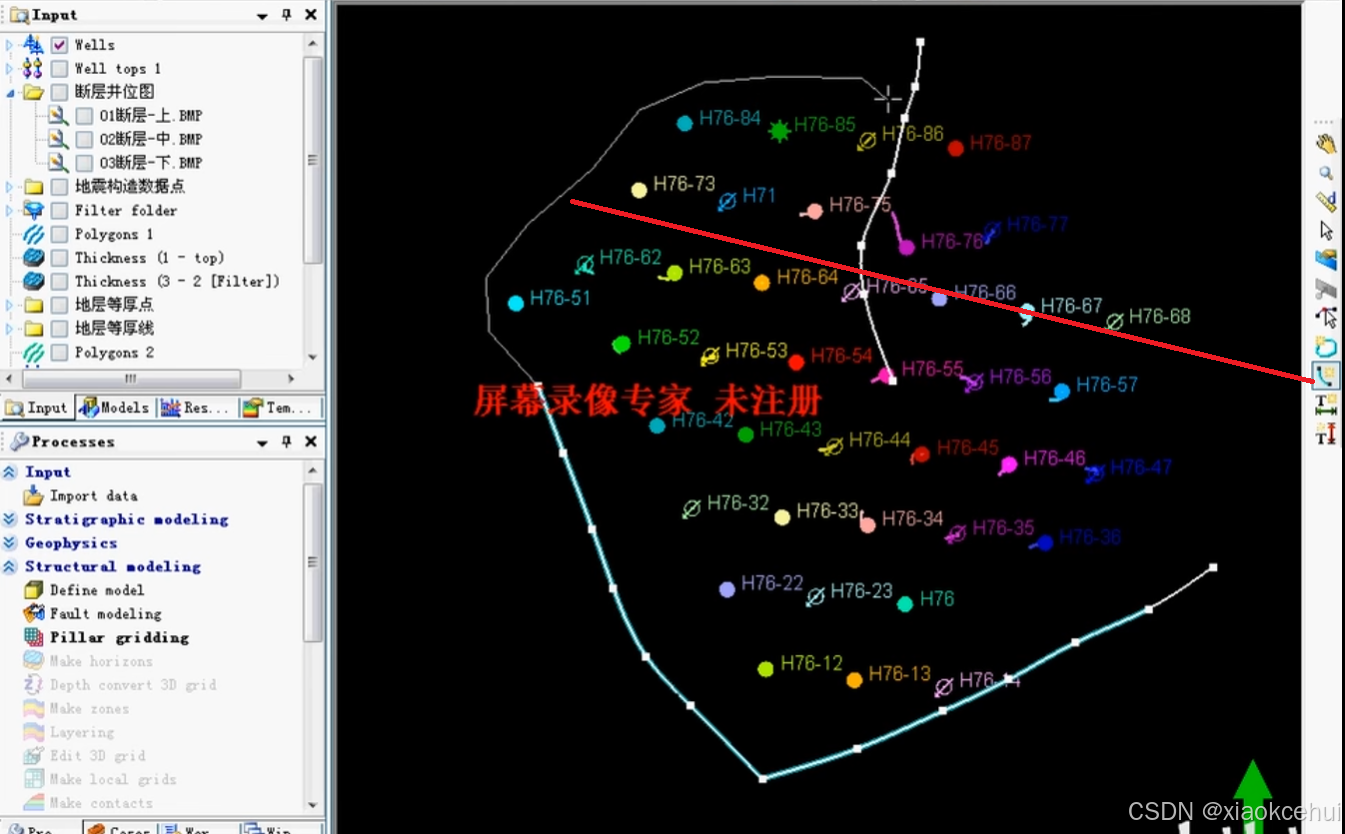

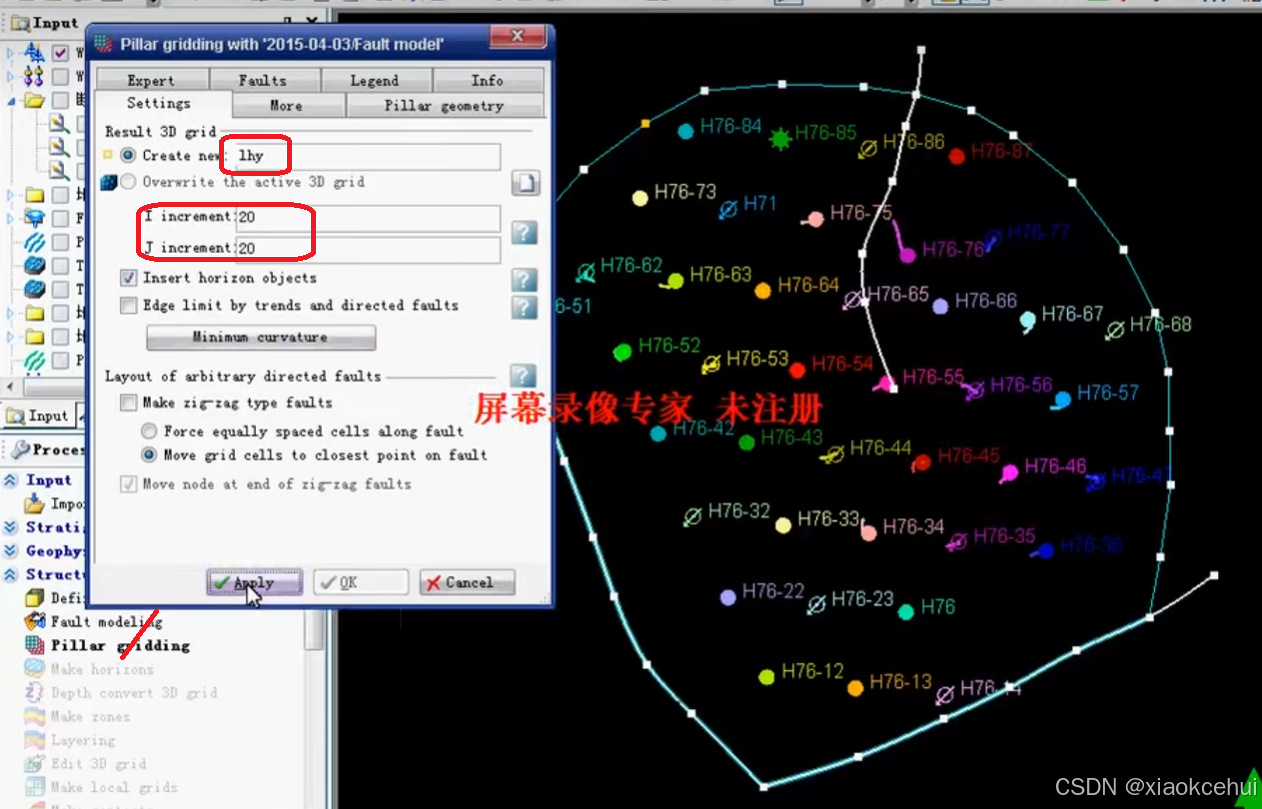

Pillar gridding 断层网格化

选择边界,可以用断层做为边界,也可以以断层部分点作为边界(选择点),边界线会变成蓝色。

也可以做新边界线

双击Pillar gridding

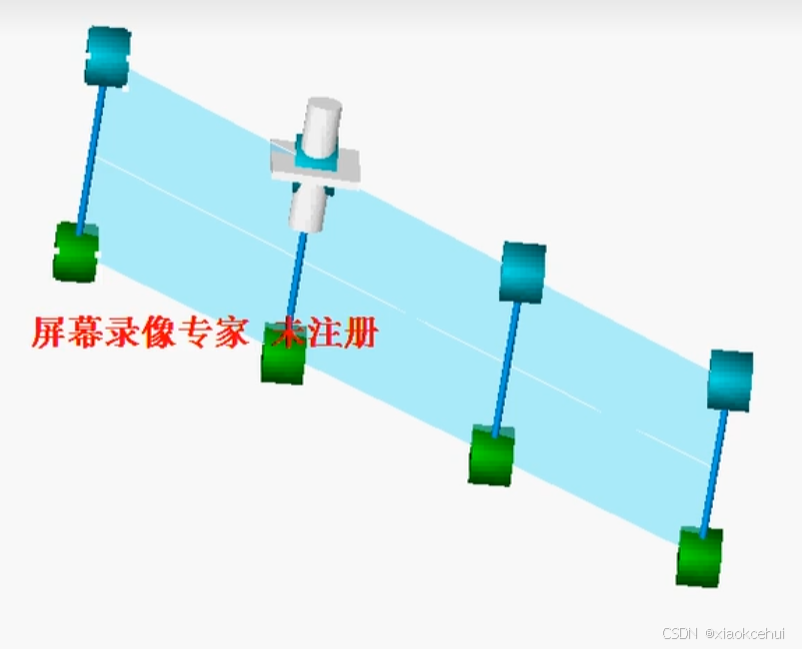

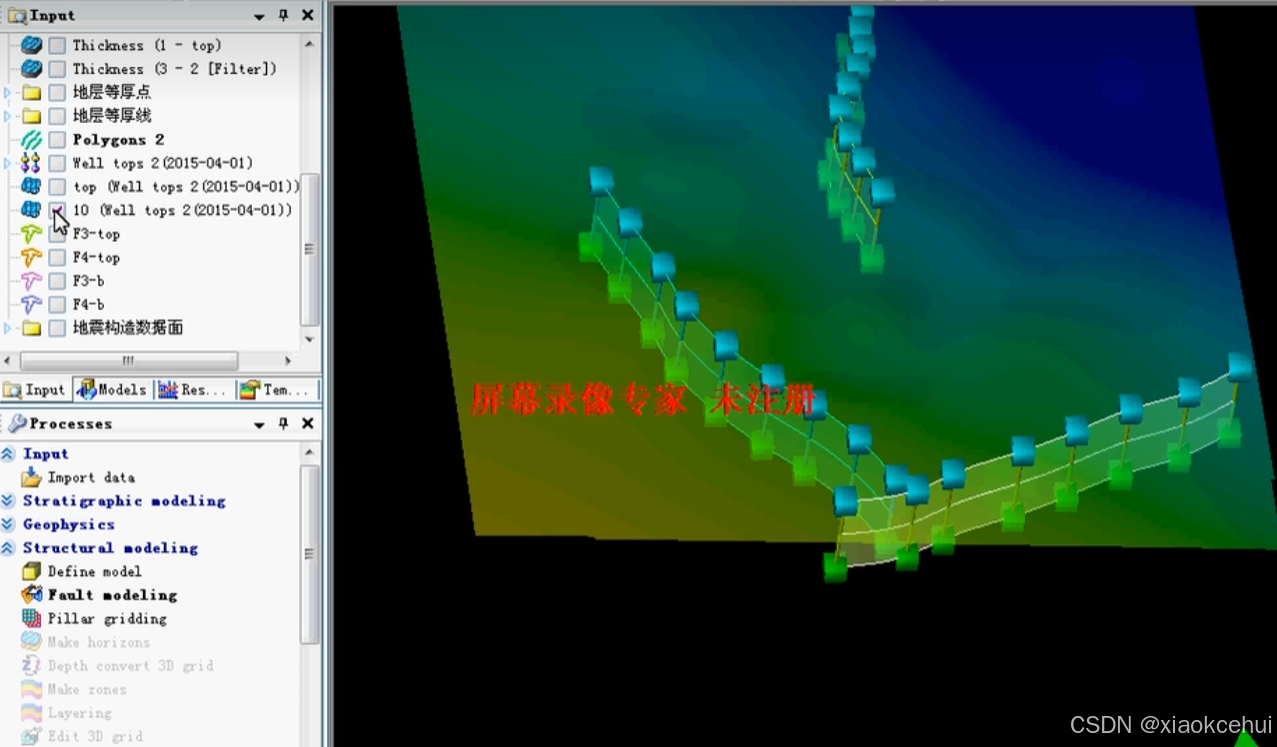

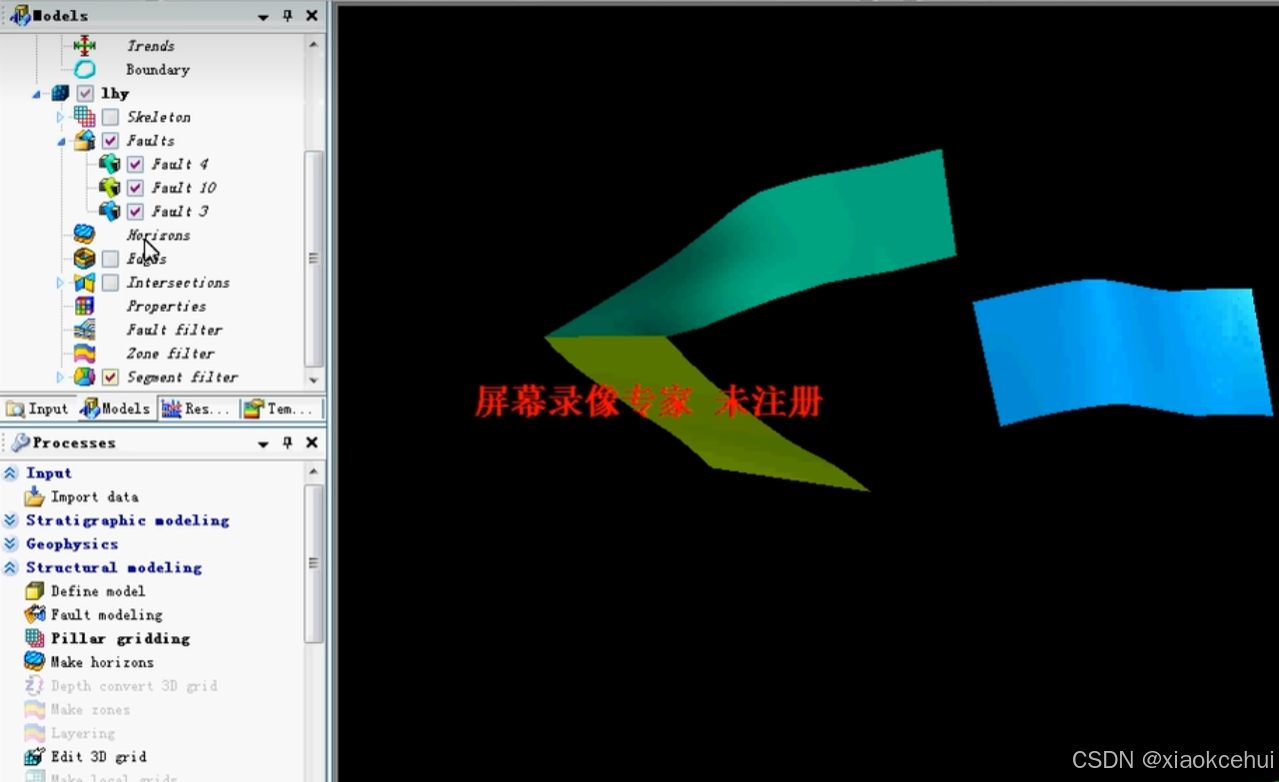

生成了断层面

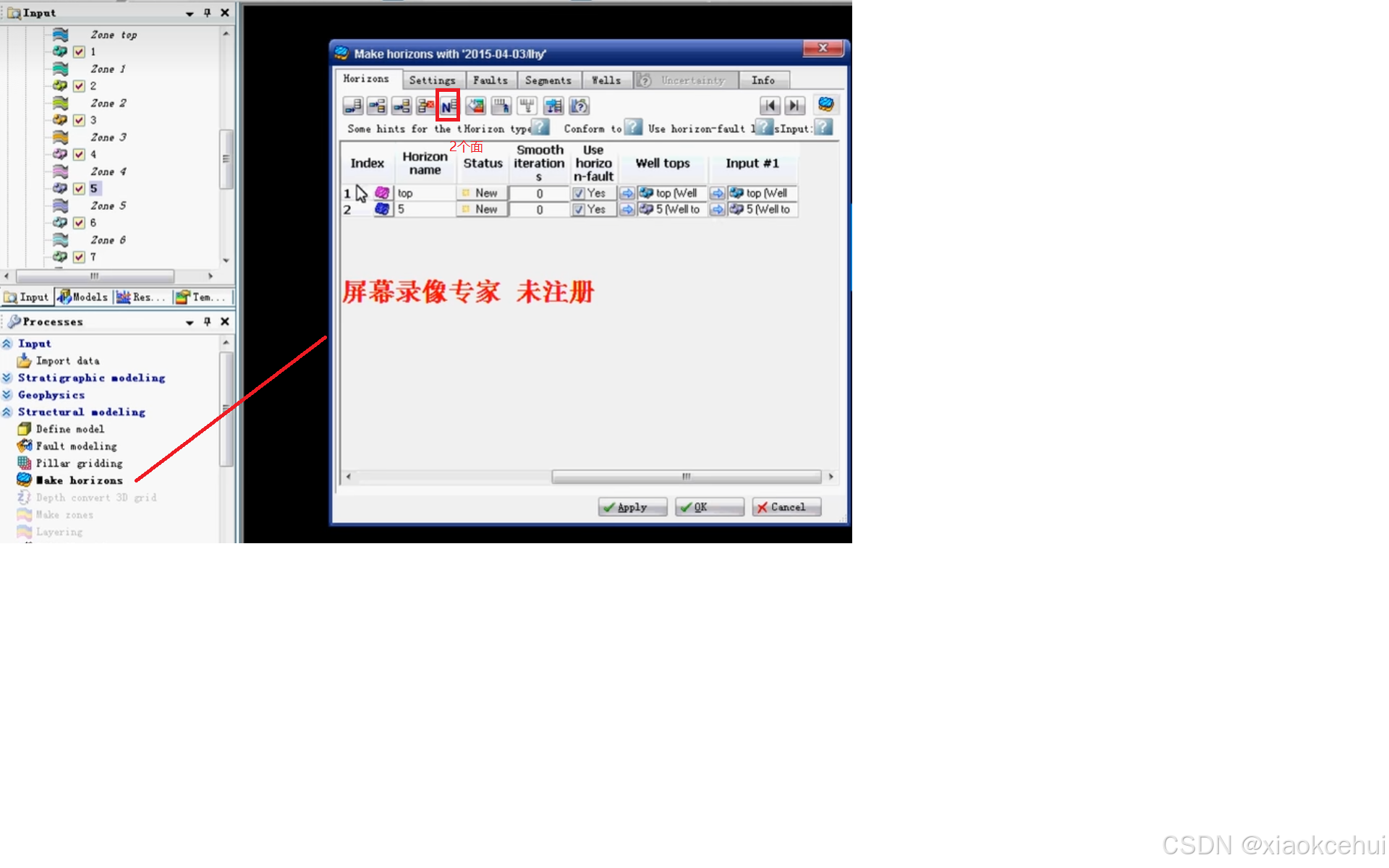

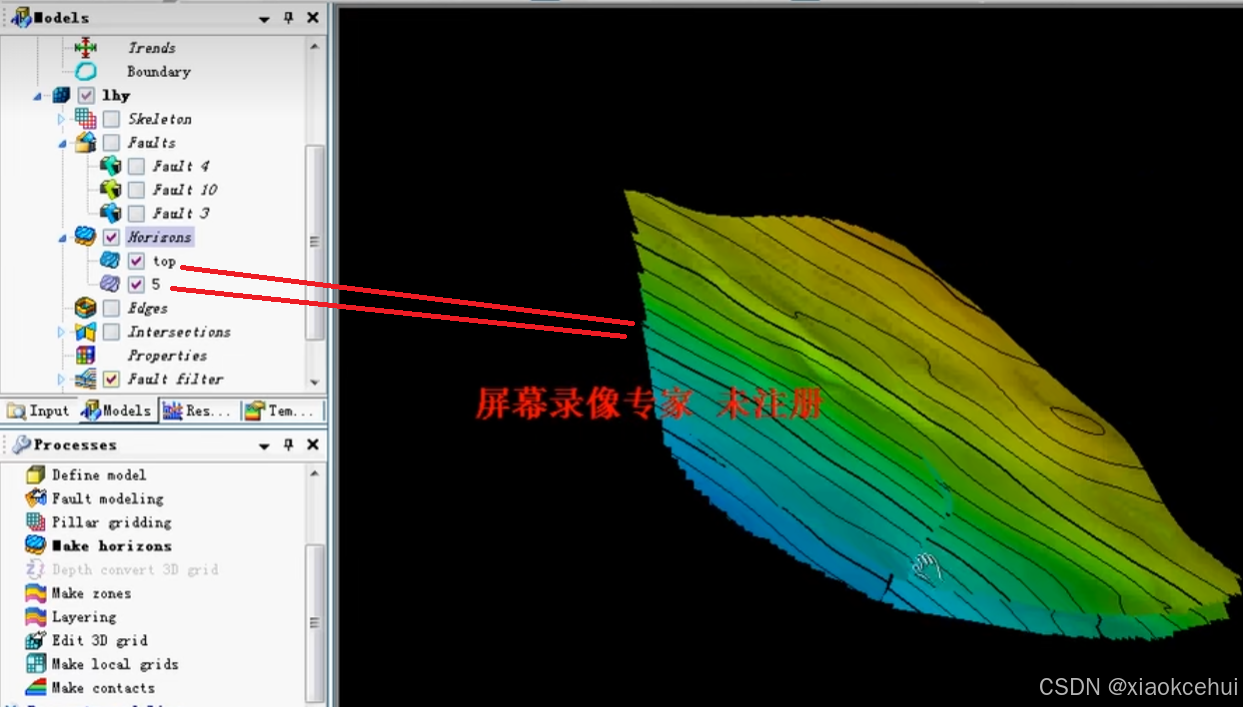

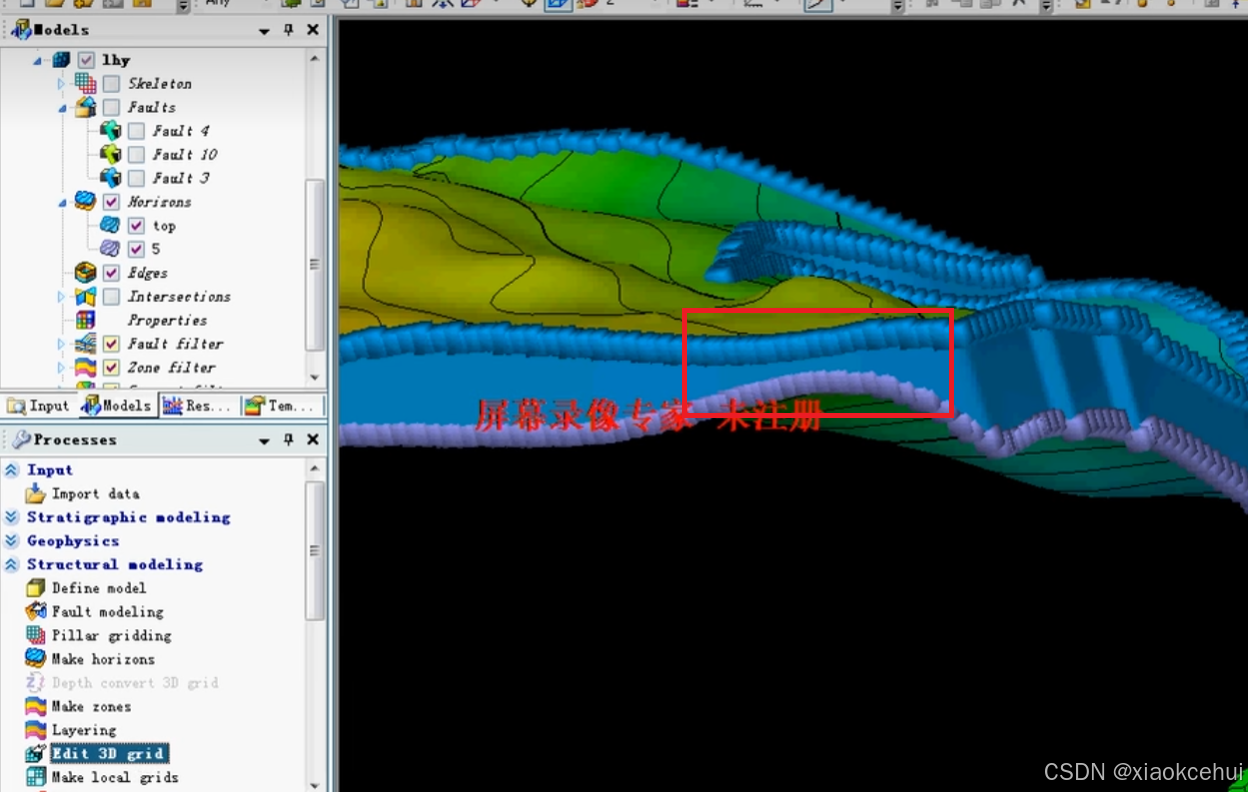

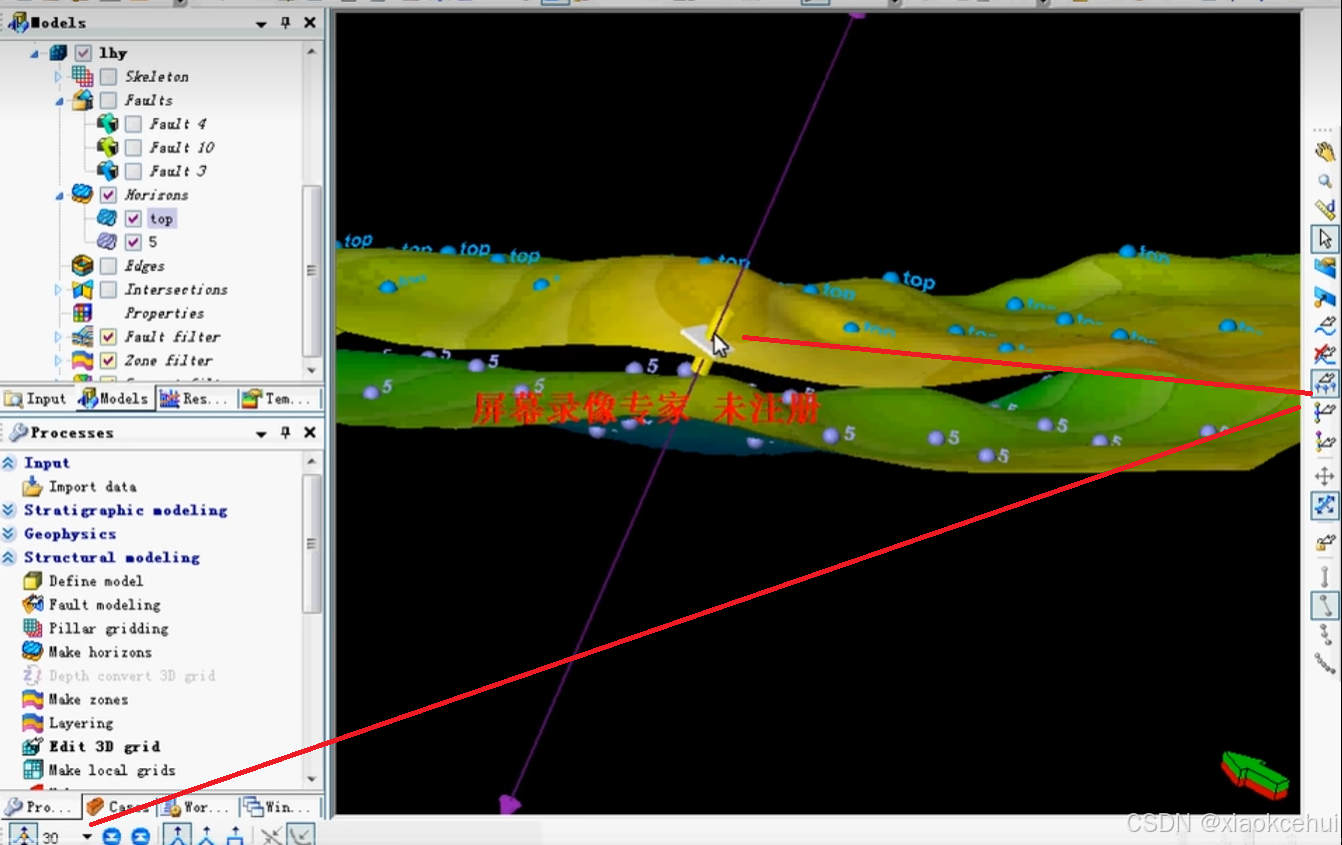

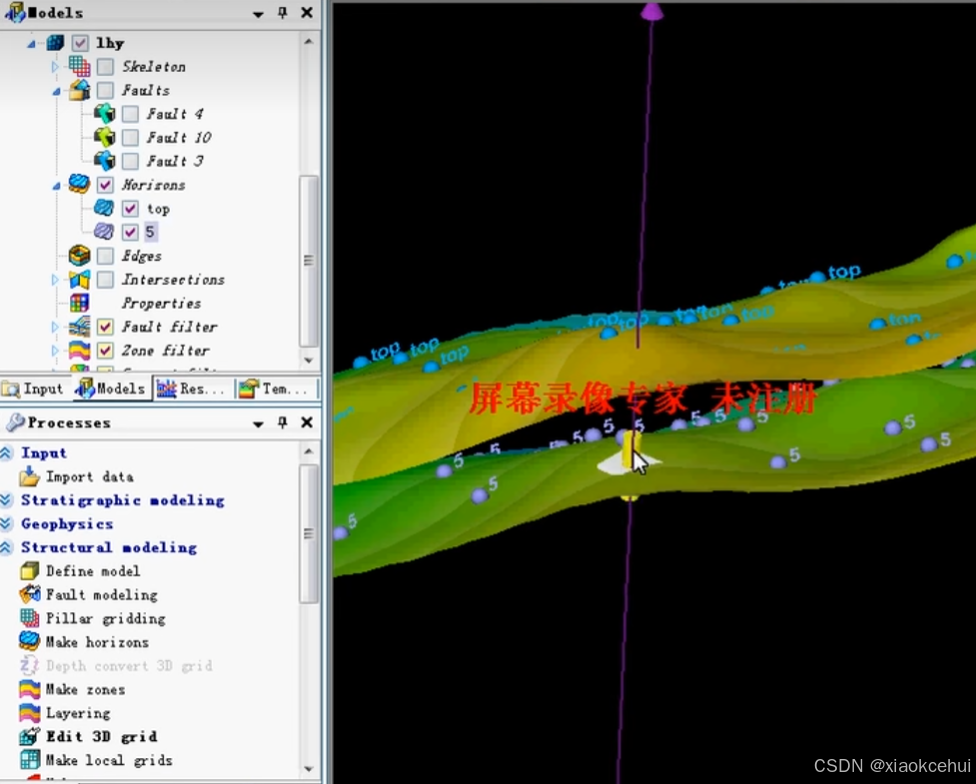

生成地层面,先生成两个,1个顶面,1个层面5

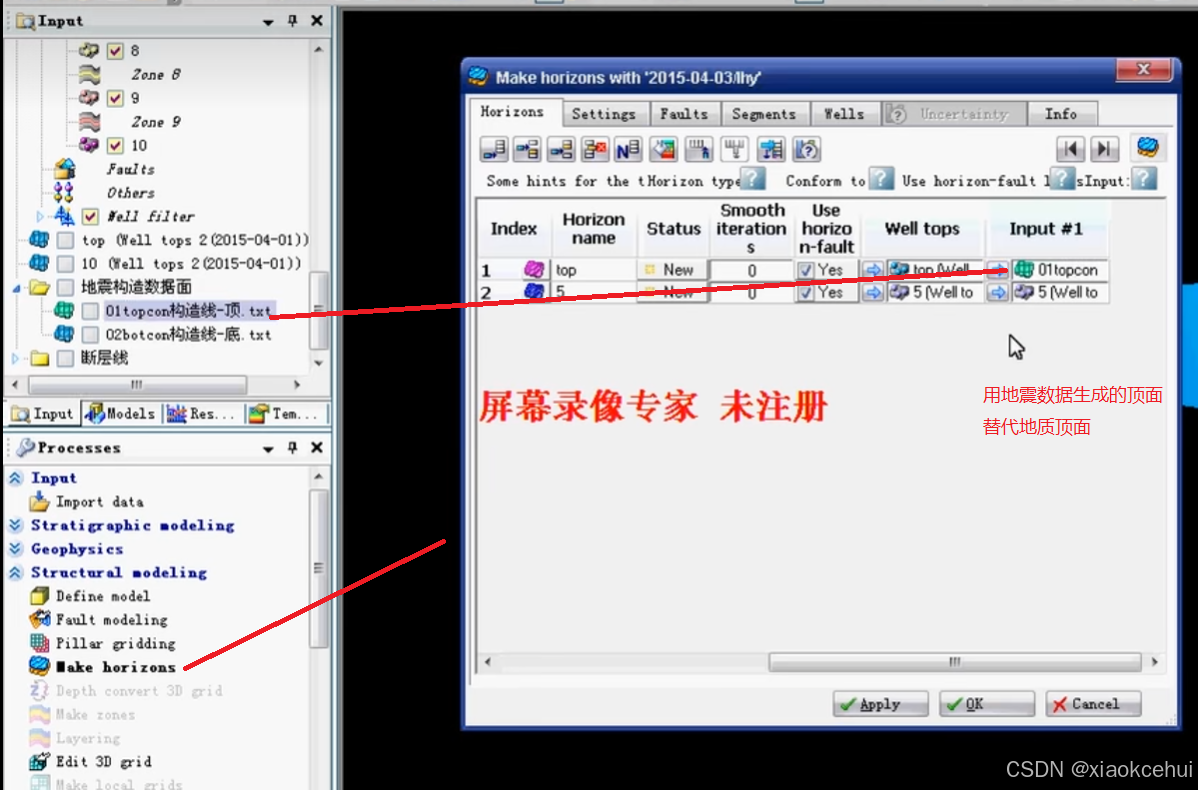

用地震数据生成的顶面替代地质顶面。

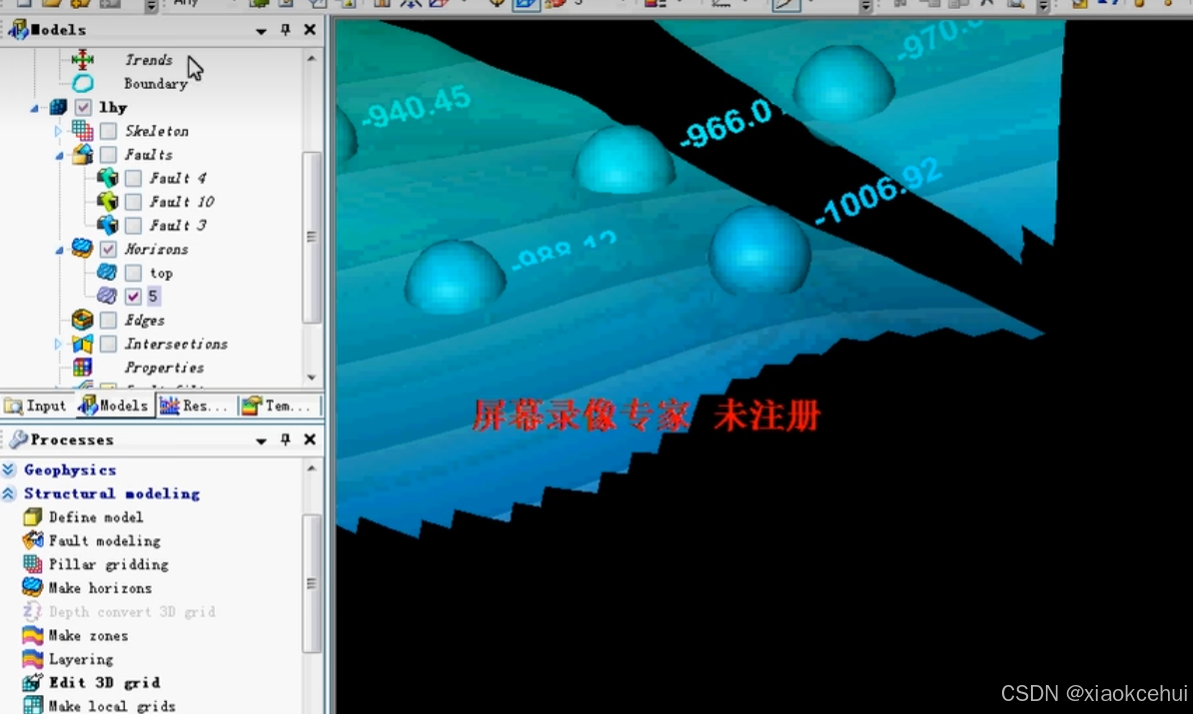

被断层断开的地层面

加上边界Edge的效果

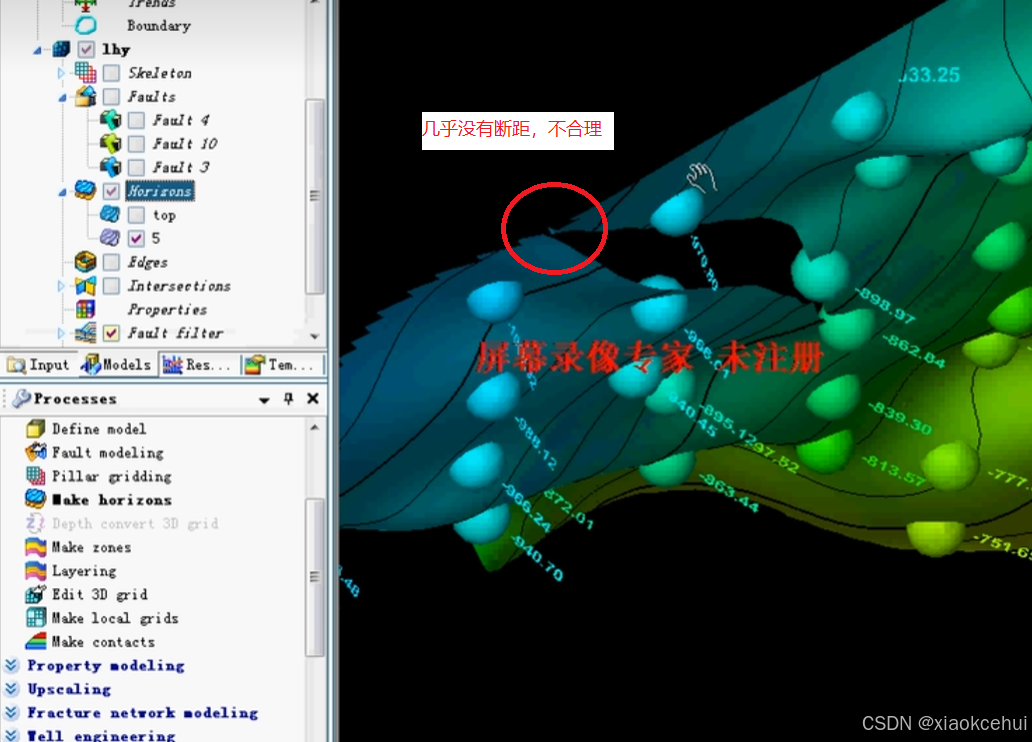

发现不合理的地方,层面5的断距不合理

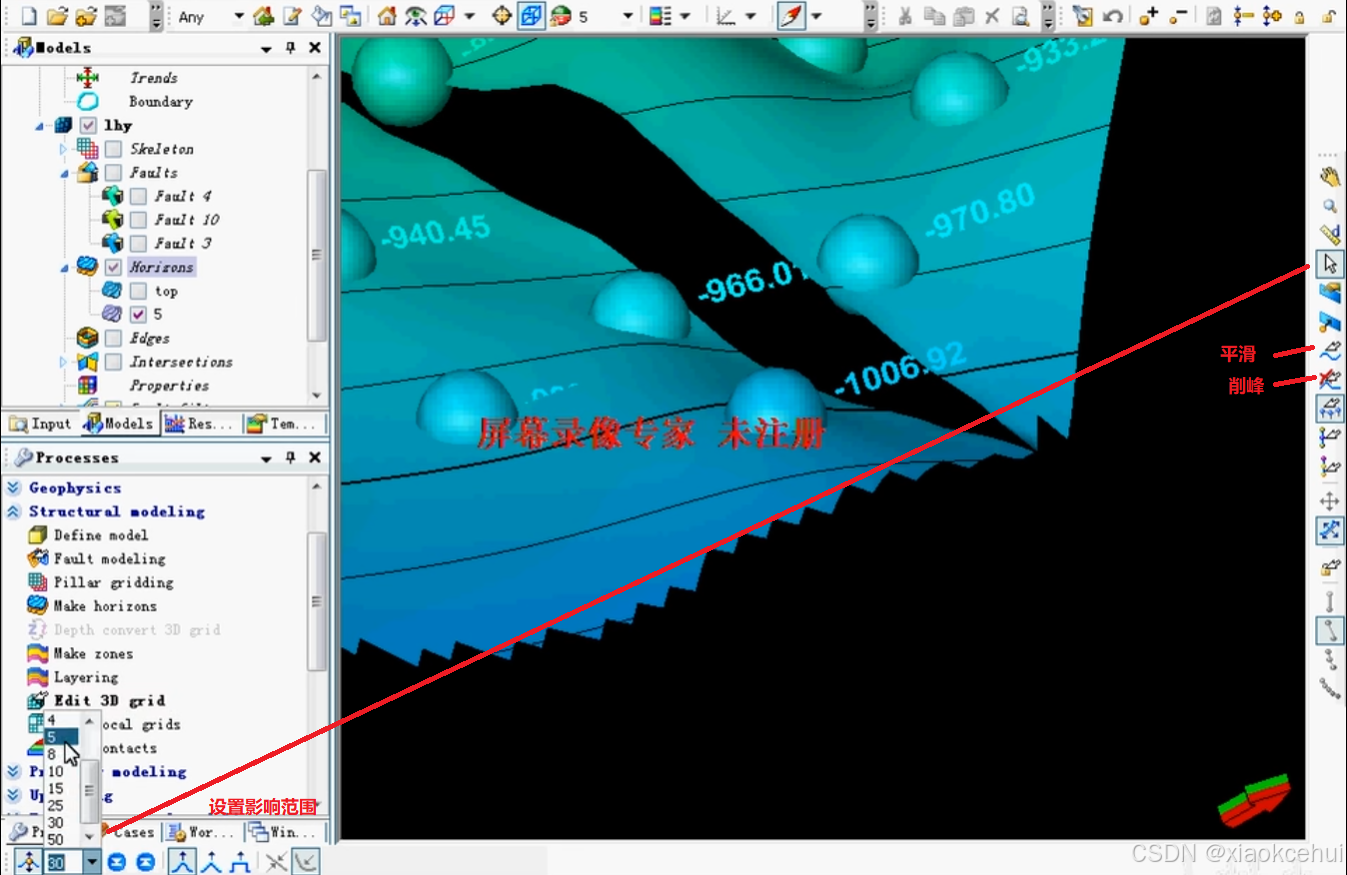

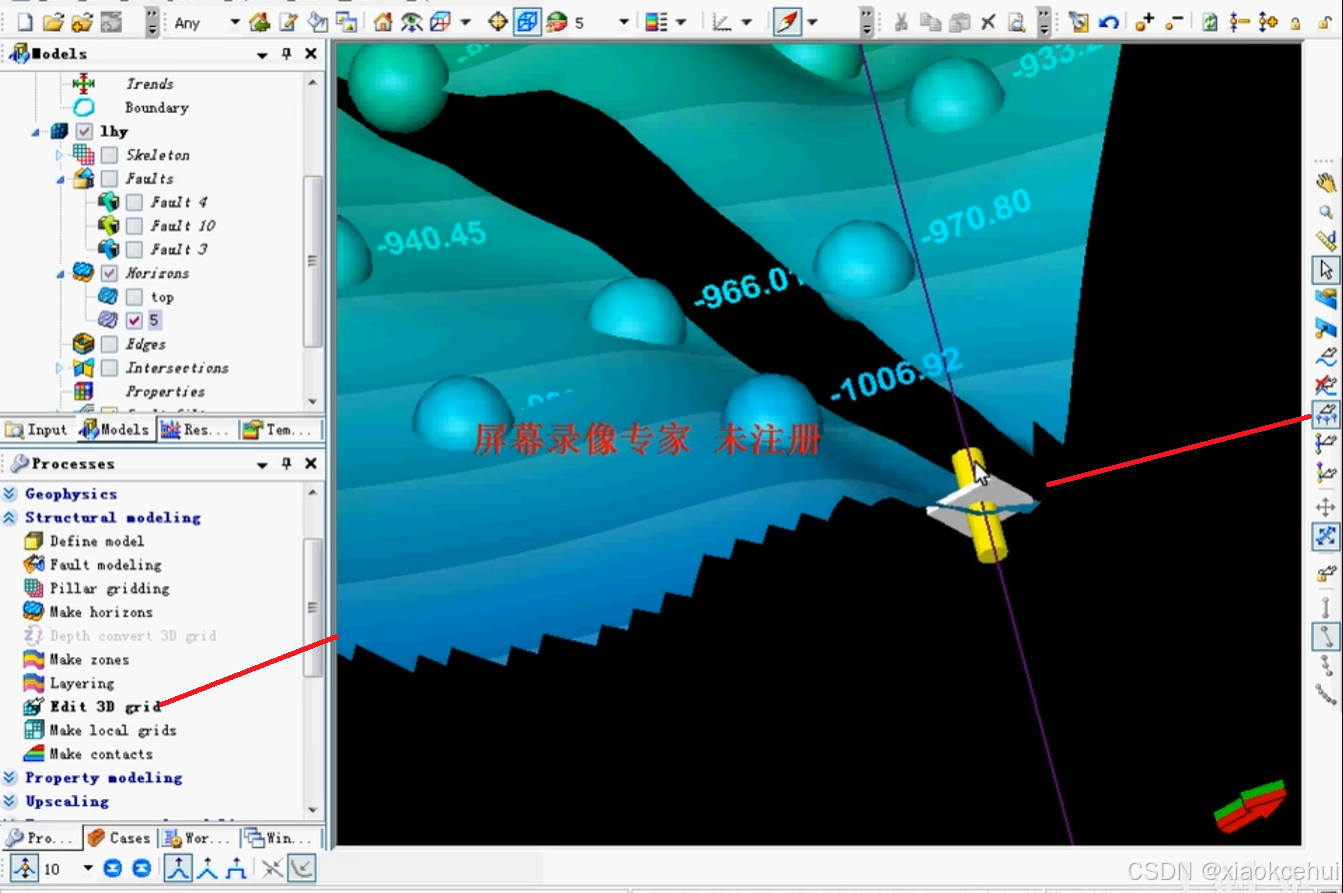

编辑3D格网

直接往下拽,保证地层点附近的面不变。

削峰,效果更好一些,结果如下。

发现地层厚度不合理,需调整。

顶底面调整,拉大地层厚度,注意不要影响钻孔位置的面。

如果不小心将钻孔点与面分离了,可以拉动面保证钻孔点位于面上。

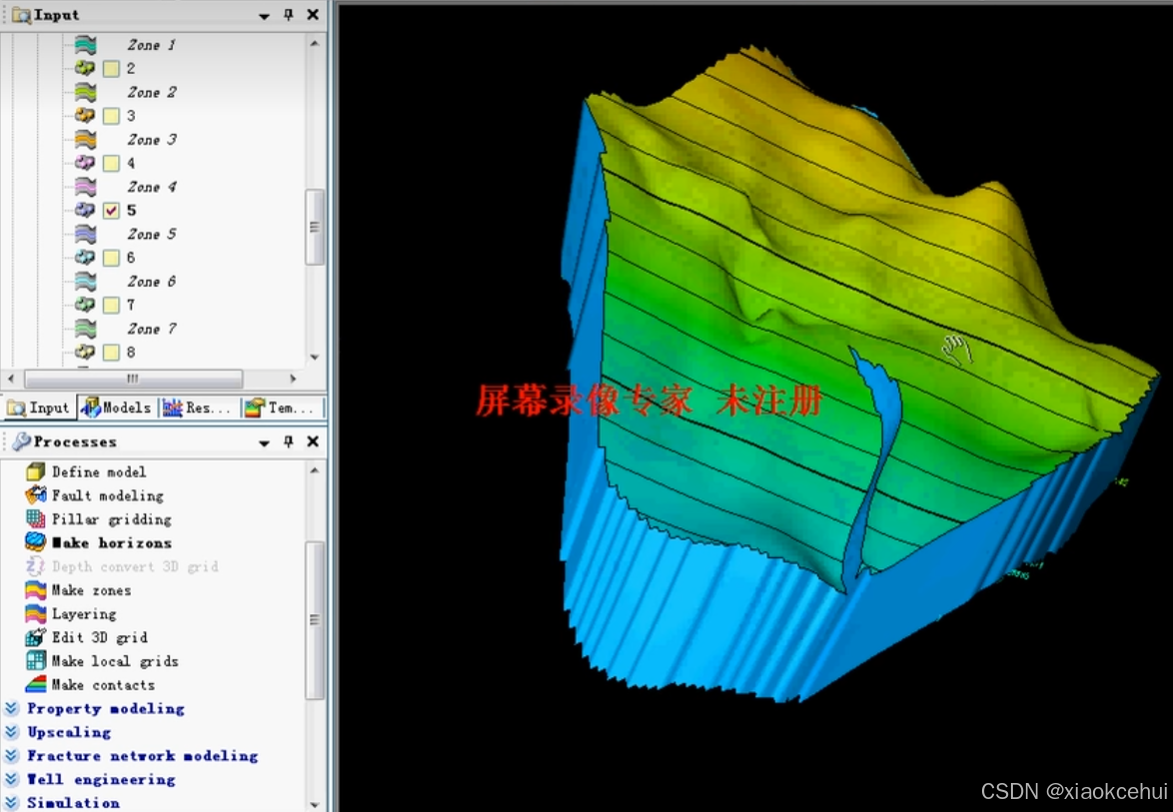

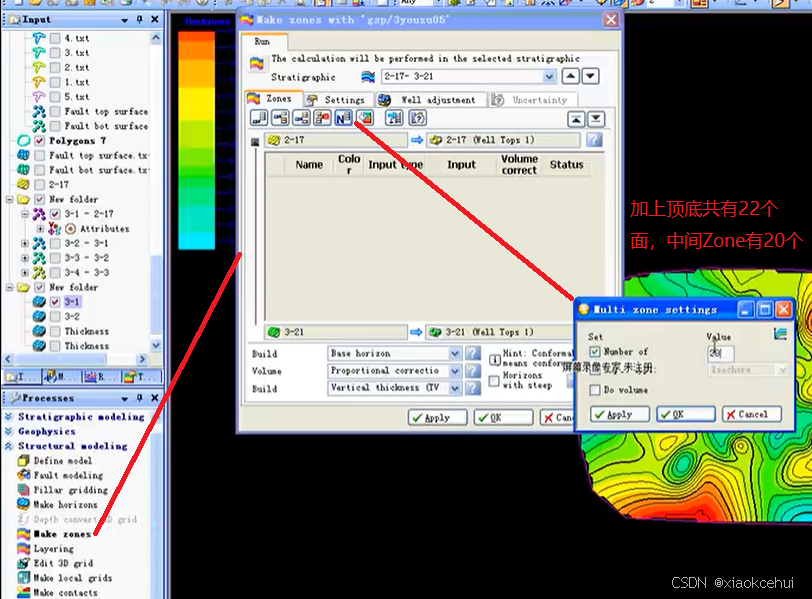

Make Zone制作小层,就是在大层中的小层。由于这部分的教程视频是白茫茫一片,用另一个视频代替

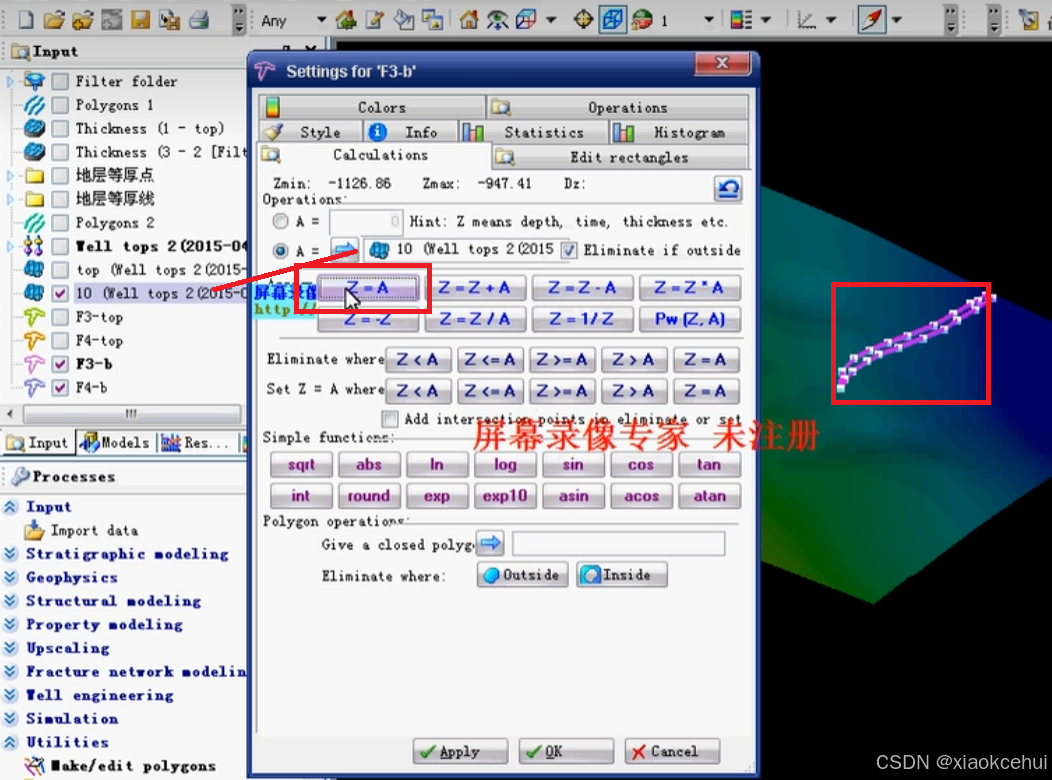

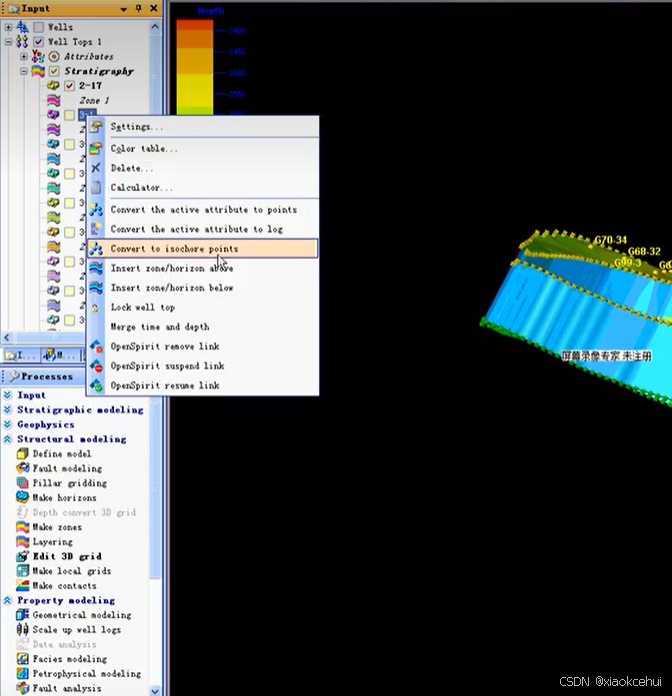

生成Zones之前需要,生成厚度层。

先选中2-17,然后右键单击3-1,选择convert to isochore points

玫红色就是厚度值

然后,依次做3-1,3-2,。。。。。。厚度值。

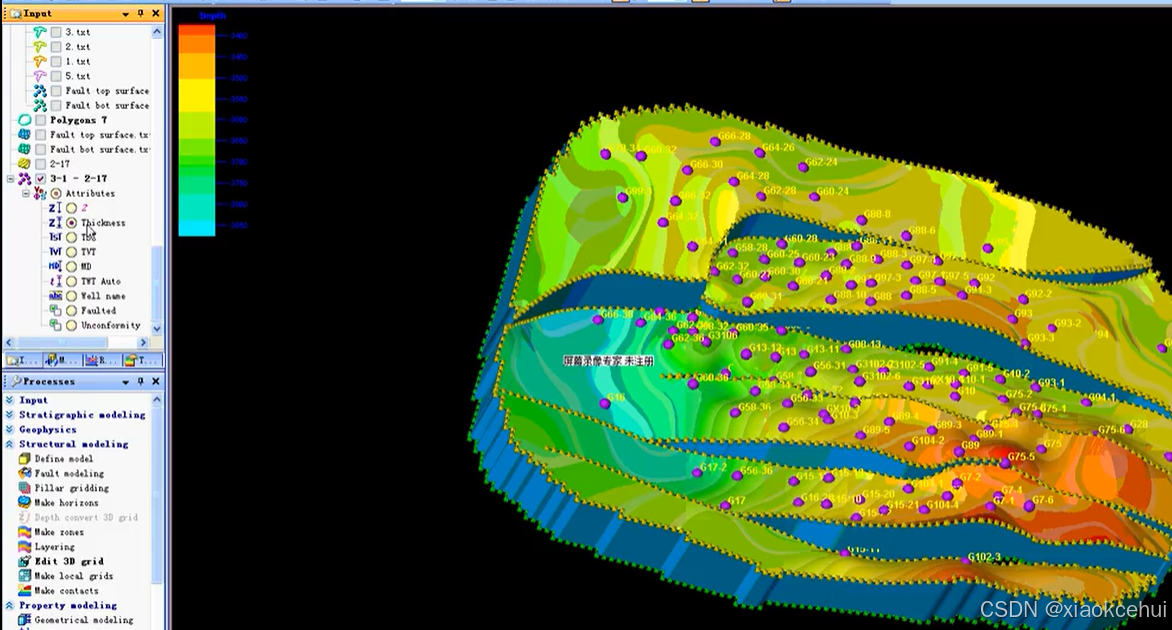

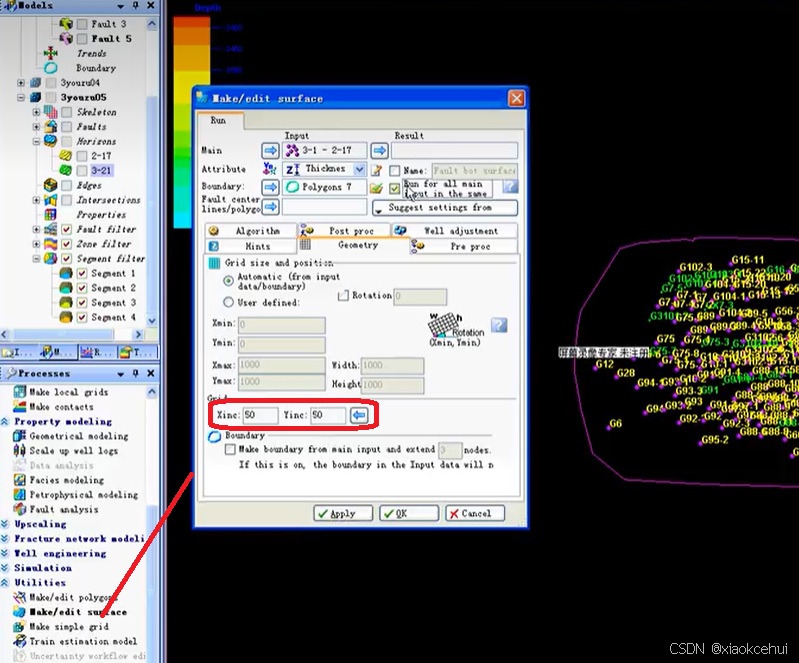

厚度值生成面,格网大小与建模一致。Result如有值,按del键删除。

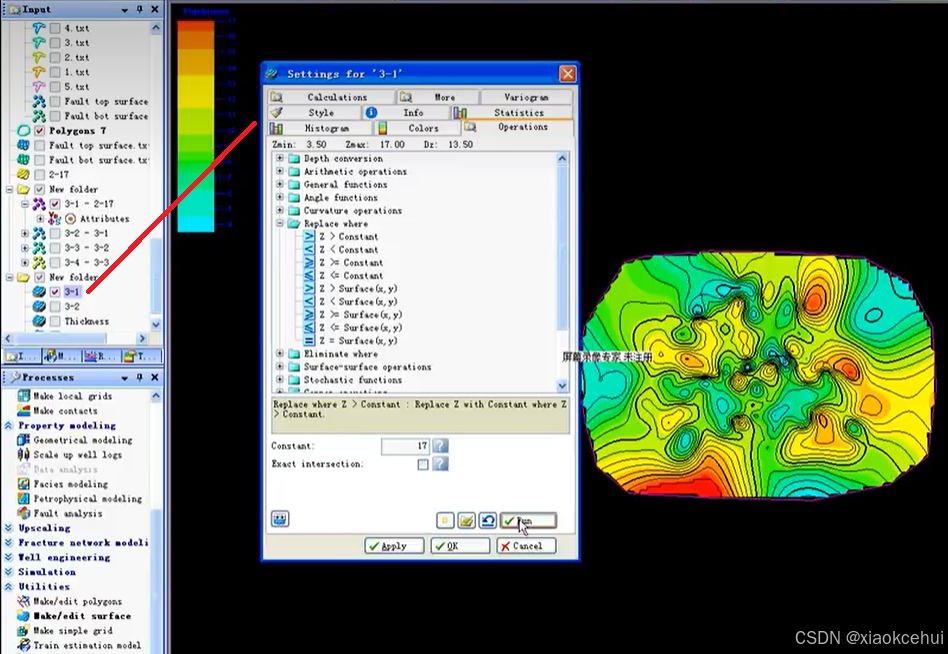

生成的面的极值与厚度文件不一致,通过Setting的Operations进行操作,小于最小值等于最小值,大于最大值等于最大值。Surface Operations中用Smooth平滑一下。颜色也对应调整一下。

加上顶底共有22个面,中间Zone有20个。

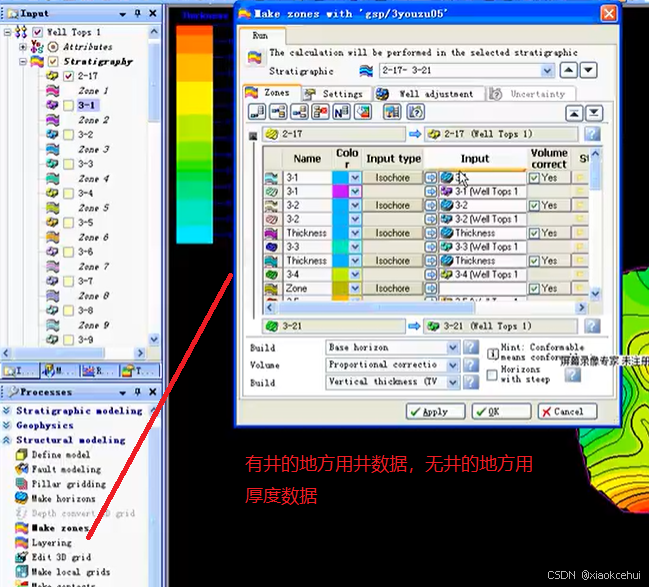

有井的地方用井数据,无井的地方用厚度数据。

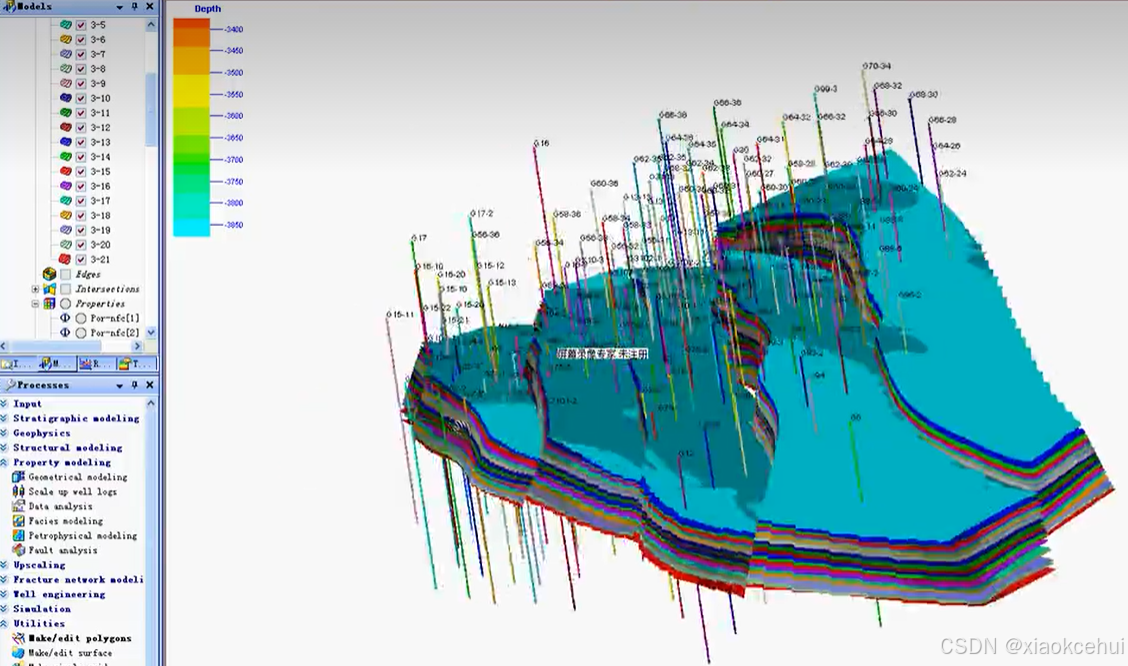

层顶底+小层的模型如下图。

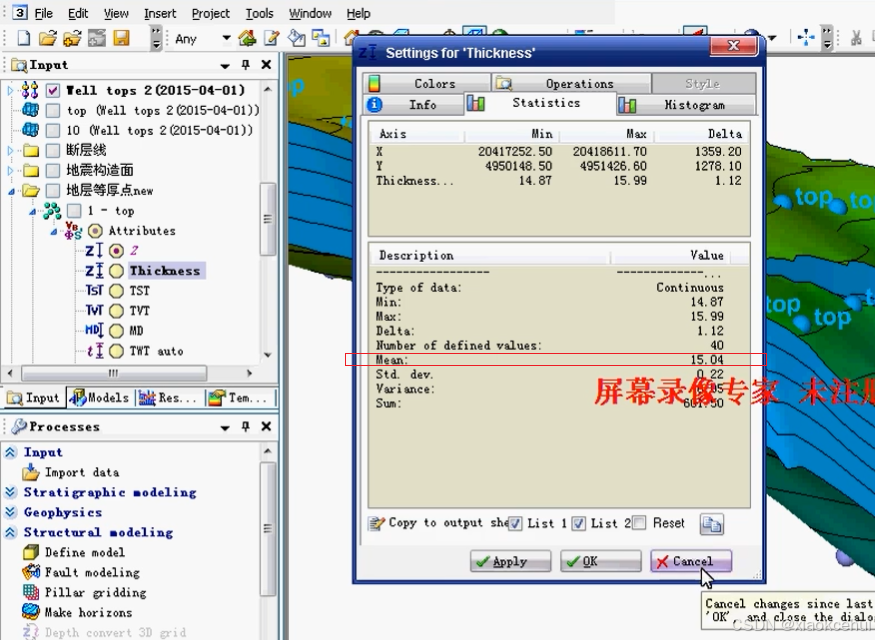

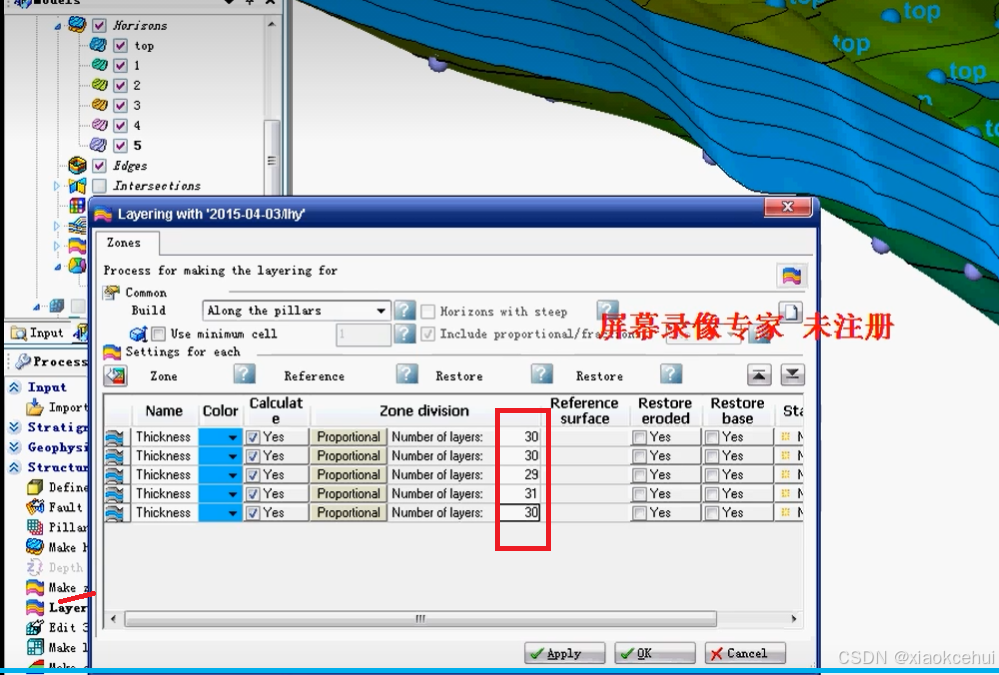

垂直分辨率,厚度层平均值15.04m,要想0.5m分辨率,需要分成30份。

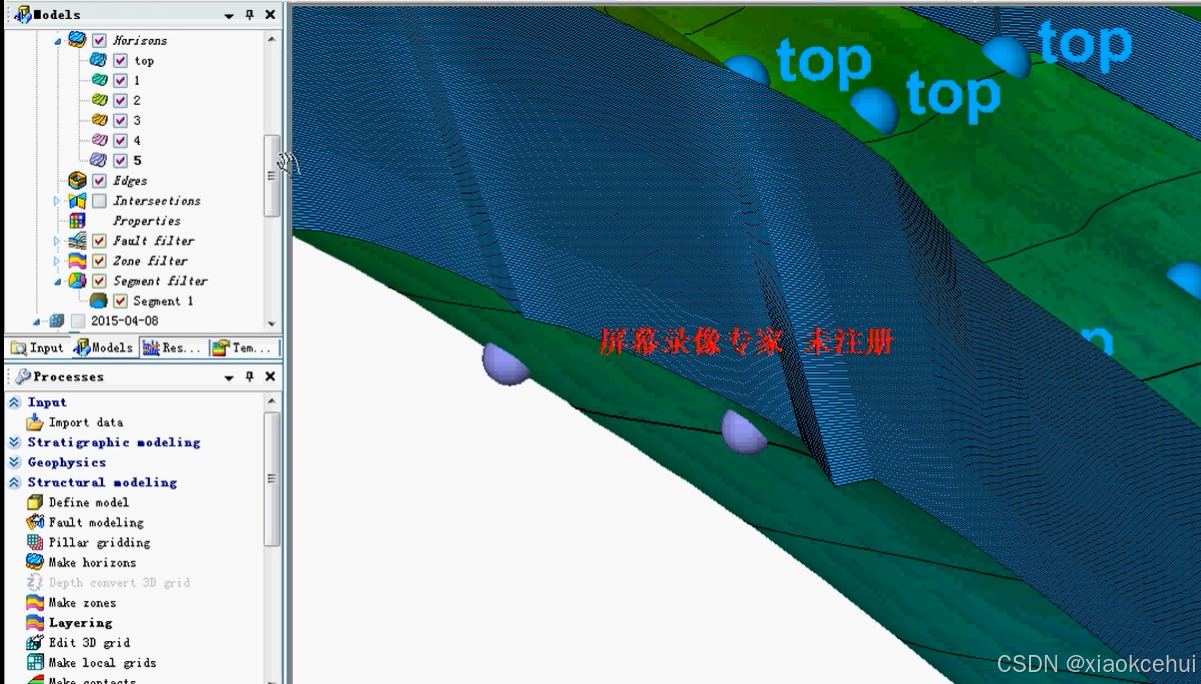

点击Layering,进一步细分。

由于细分层以后占用内存较大,可以先取消edge的显示,再放大,再显示edge。

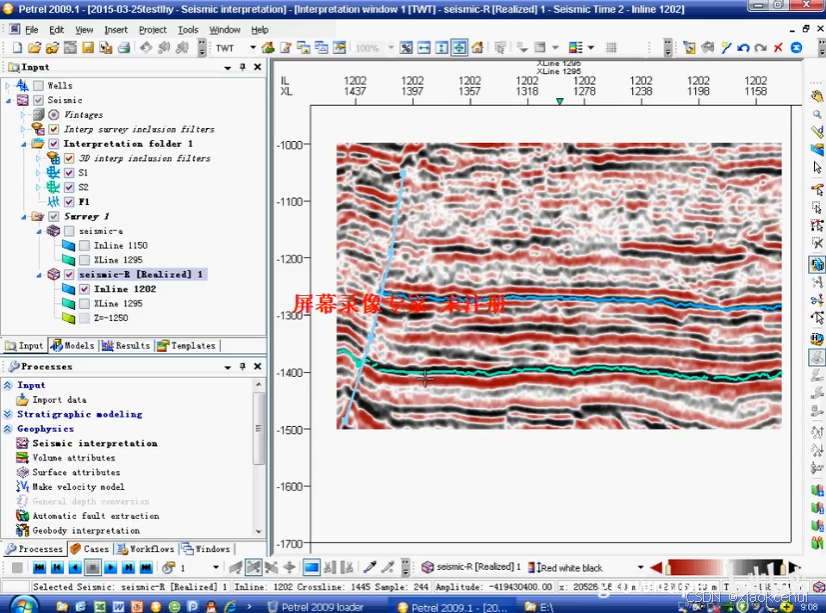

4、地震层位和地质层位解释

在地震资料解释工作中,首先要确定地震剖面上与反射层位相当的地质层位是什么,这是地震资料地质解释的基础。通过追踪这套反射层位并制成平面图就可以知道这套地质层位的分布范围和形态。那么地震反射层位与地质层位有关系吗?回答是肯定的。因为地下地层大多是层状结构,也就是一层一层的,每一层的岩石密度和地震波的传播速度都不一样,如致密的石灰岩和疏松的砂岩的速度和密度就有很大的差别。专业上把速度与密度等称为地层的岩石物理性质。当相邻两个地层的物理性质有明显差别时,其间的接触面便是一个很好的反射界面,也可能是一个明显的地质界面。当地震波传播到这个反射界面时便发生反射,返回到地面并被仪器接收下来,经过处理以后,这个地质界面在地震剖面上就反映为一个振幅比较强,比较连续的地震反射层。有时两层之间虽然是一个地质界面,但它们的速度、密度差别却不大,这样就不可能形成一个明显的地震反射层。所以说不是所有的地质界面都能在地震剖面上反映出来,它与上下地层的物理性质的差别大小有关,差别越大,形成的地震反射层越强,越清楚。所以,一般来说,地震剖面上的反射层能够代表地下的某个地质层位。

怎样才能知道地震剖面上的反射层是哪个具体的地质时代呢?我们可以将钻井资料、电测井资料和地震剖面资料进行相关对比,钻井资料可以告诉你各个地层的地质时代、埋藏深度及岩性;电测井资料可以把钻井的这些结果与通过这口井的地震剖面连接起来,这样就知道了与地震剖面上的反射层相当的具体的地质层位、埋藏深度和岩性了。这个过程专业上叫层位标定。

从层位标定示意图中可以看出,经过层位标定以后,地震反射层Tg相当于地质层位三叠系底的反射,经钻井取心证明,该井三叠系底埋藏深度为5600米。不同地区地震反射层位对应的地质层位是不同的。

参考文献

https://www.cnpc.com.cn/syzs/ktkf/201801/f348513070a84ee6802800f30b9b6304.shtml

https://help.dugeo.com/m/Insight/l/438710-importing-a-fault