核心概念

- 反思模式:让 Agent 对自身输出或过程进行评估,并基于反馈进行优化。

- 与链式(顺序执行)或路由(路径选择)不同,反思模式引入 反馈循环,实现自我纠正与改进。

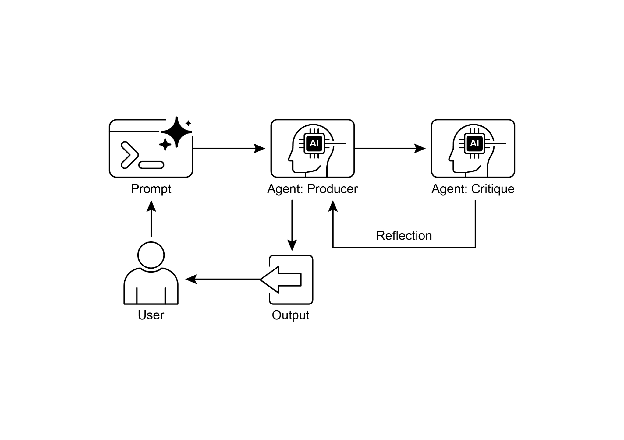

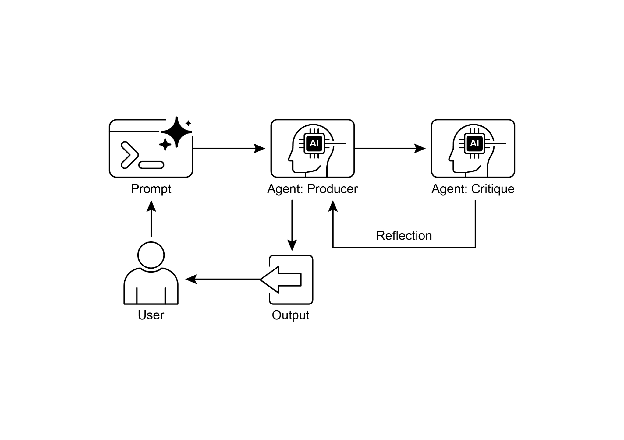

- 可由单个 Agent 自我反思,也可采用 生产者-评审者模型(更常见、更稳健)。

反思流程

- 执行:Agent 生成初始输出。

- 评估/评审:通过另一个 LLM 调用或规则集分析结果,检查准确性、完整性、风格、逻辑等。

- 反思/优化:根据评审意见改进输出或调整策略。

- 迭代(可选):重复上述过程,直到结果满意或达到停止条件。

生产者-评审者模型

- 生产者 Agent:负责生成初稿(代码、文章、计划等)。

- 评审者 Agent:负责严格评估,角色可设定为“高级工程师”“事实核查员”等,专注发现问题并提出改进建议。

- 优点:避免自我审查的偏差,提升客观性和质量。

技术实现

- LangChain 示例:使用

reflector_prompt 创建评审者角色,支持迭代优化。 - ADK 示例:通过

SequentialAgent 串联生成器与评审者,形成结构化的写作与审查流程。 - 循环机制:需状态管理与条件控制,支持多轮迭代。

- 注意事项:反思提升质量,但增加计算成本、延迟和内存消耗。

应用场景与价值

- 创意写作:生成草稿 → 评审流畅度/语气 → 重写 → 达到高质量。

- 代码生成与调试:写代码 → 测试/分析 → 修复错误 → 生成健壮代码。

- 复杂问题求解:逐步推理 → 检查逻辑 → 回溯或修正 → 提升解题能力。

- 摘要与信息综合:初稿摘要 → 与原文对比 → 补全缺失 → 提升准确性。

- 规划与策略:生成计划 → 模拟执行/评估可行性 → 修订 → 更现实有效。

- 对话 Agent:检查上下文与历史 → 修正误解 → 提升对话自然度。

优势与权衡

- 优势:

- 输出更高质量、更准确、更符合复杂要求。

- 提升 Agent 的自适应性和“元认知”能力。

- 劣势:

- 成本更高(多次 LLM 调用)。

- 延迟增加,不适合强实时场景。

- 内存消耗大,可能超出上下文窗口。

经验法则

- 当 质量、准确性和细节 比 速度和成本 更重要时,使用反思模式。

- 特别适合:长篇内容生成、代码调试、复杂计划制定。

- 若需高度客观或专业评估,推荐使用独立评审者 Agent。