Oracle 数据库在海光平台上运行表现如何?附兼容性验证、性能优化与迁移实践

在近期研讨会中,SmartX 技术专家钟锦锌分享了基于 SmartX 超融合信创平台(海光)运行 Oracle 数据库的兼容性验证、性能优化探索及跨平台迁移实践,为企业基础设施信创转型提供思路与参考。

重点结论

- 兼容性:在海光平台下分别验证 Oracle 单库以及 ADG 数据库集群均可稳定运行。

- 性能优化:启用 Boost 模式后,Oracle 在海光平台的性能提升 50%~98%;在集群缓存不足的情况下,启用常驻缓存后,相比缓存击穿的情况下数据加载时间缩短 67%,整体性能提升 118%。

- 跨平台迁移:利用超融合跨集群冷迁移功能,可实现 Oracle 虚拟机在 Intel/Hygon 平台间互相迁移;通过 ADG 集群可实现 Intel/Hygon 数据库主备复制。

- 同等配置下,在海光平台运行 Oracle 数据库可达到 x86 环境的 60%-70%。

点击链接,即可观看研讨会回放视频。

下载《SmartX 产品在数据库场景下的测试与实践合集》,了解更多数据库场景性能评测与探索实践!

(以下为根据视频整理的文字内容)

背景介绍

当下, “信创改造” 已经成为企业 IT 架构转型过程中的共识。信创落地范围已经从早期的 “2+8” 行业向更广泛的 “2+8+N” 类行业扩展,信创改造也正全面加速,信创改造的覆盖面和硬件市场规模日益扩大,标志着信创改造的第一步顺利完成。

当企业部署了信创硬件之后,更重要的任务是将现有的 IT 业务系统迁移到这些新平台上。企业通常有两种选择:

- 一是重构式改造:即基于信创软、硬件生态,重新开发应用系统,构建全栈信创的改造方案。这种方案虽然最彻底,但存在改造成本高、开发周期长以及维护困难等问题。

- 二是跨硬件平台的应用迁移:即在不改变现有业务逻辑的前提下,将当前系统整体迁移至兼容的信创硬件上运行。相比业务重构的方式,这种方式无需对应用重新开发,成本低、周期短,更加适用于规模化业务系统的信创改造。

现实中,企业用户更希望结合两种改造方案优势:将大部分现有业务系统通过迁移的方式进行信创改造,尽可能消除业务侧运行风险;而对于符合条件的新业务系统,则基于信创生态全新开发。双轨并行,逐步实现全栈信创的目标。

在数据库系统的信创改造上,可以采用同样的思路:将部分现存的业务系统数据库系统整体迁移至信创硬件上运行,避免应用改造,快速实现生产业务的整体迁移。其中,Oracle 数据库的迁移是不少用户都很关注的方案,尤其是 Oracle 数据库在信创硬件平台上的性能、可靠性以及迁移相关事项。

基于此,SmartX 将重点验证这一方案的可行性:在不触动业务系统的情况下,将运行于 Intel x86 服务器上的 Oracle 数据库迁移至基于海光芯片的平台,并对数据库的兼容性、性能表现以及生态支持等多个方面进行验证,确保迁移方案符合生产业务的基本需求。验证时我们将重点关注用户普遍存在的一些顾虑:

- Oracle 在海光平台上运行是否存在兼容性问题?

- 数据库性能是否会出现明显下降?

- 迁移过程有哪些注意事项或风险点?

- 是否有相应的优化手段保障运行效率?

测试项目

- Oracle 数据库与基于海光平台多个国产操作系统的兼容性

- 如何基于海光平台优化 Oracle 数据库性能

- Oracle 数据库从 x86 平台迁移至海光平台的方案可行性

硬件与测试环境

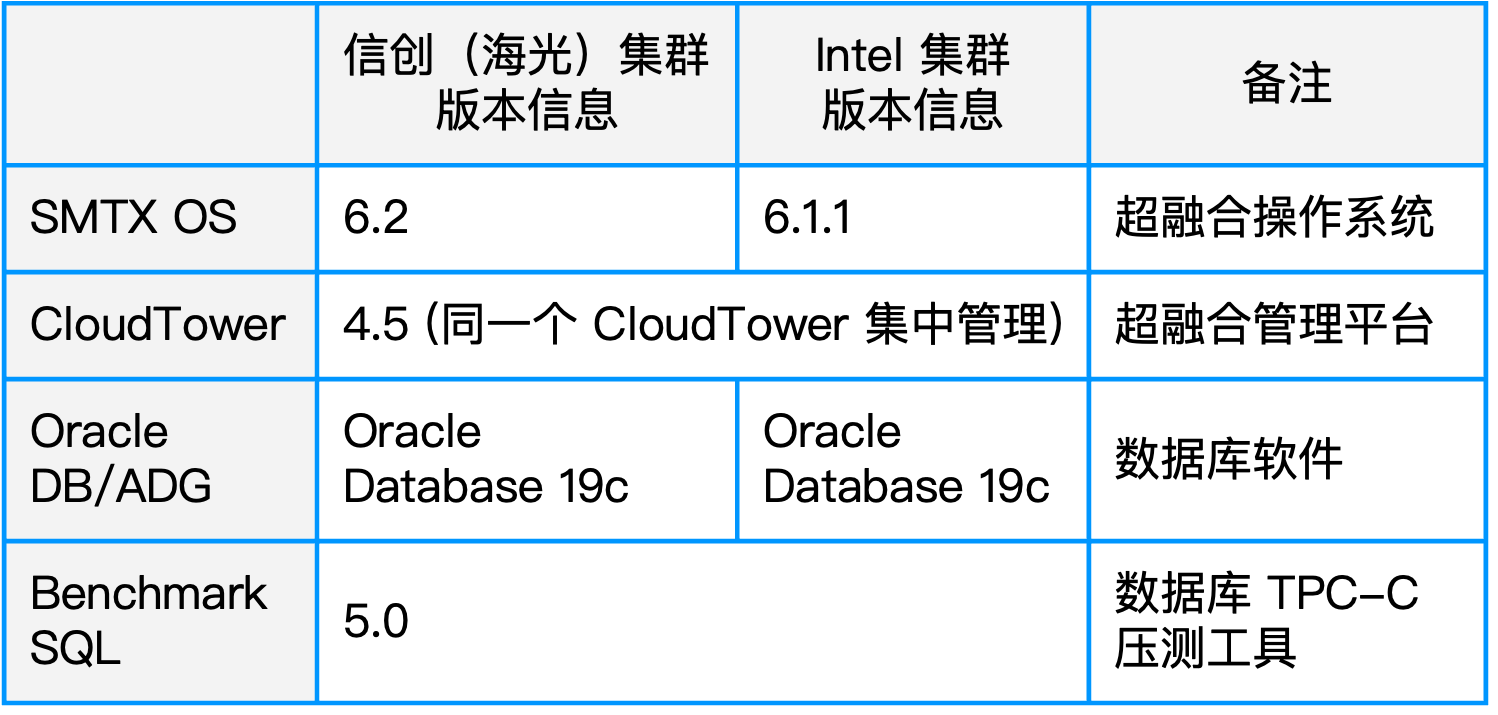

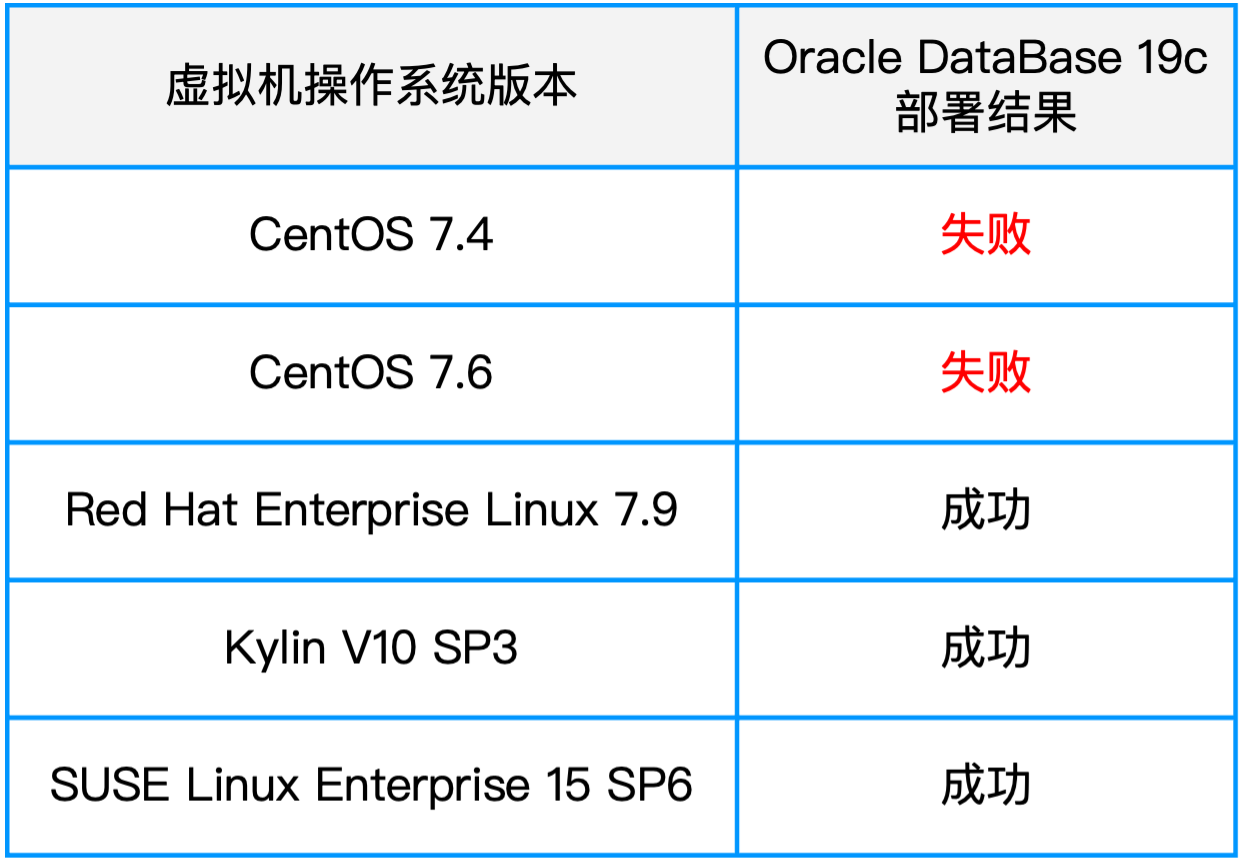

本次测试在两套超融合集群环境下进行:一套是基于海光二号处理器的服务器(3 台)组成,另外一套集群是基于 Intel x86 服务器(3 台)组成。共计 6 台服务器用于对比测试,具体配置如下图所示。

兼容性验证

SmartX 团队选取了 5 个常见版本的 Linux 操作系统进行部署测试。其中,Red Hat Enterprise Linux 7.9、Kylin V10 SP3 和 SUSE Linux Enterprise 15 SP6 三款操作系统能够正确识别海光 CPU,并正常完成安装和运行 Oracle 19c 数据库。

从测试结果可以看到:Oracle 19c 数据库在海光芯片上运行,对于操作系统的要求相对 Intel 芯片更加严格;Linux 内核版本较低容易导致安装失败,建议使用 Red Hat Linux/CentOS 7.9 或以上版本。

基于海光芯片的性能优化措施

在完成 Oracle 数据库在海光平台上的兼容性验证后,我们进一步探索了性能优化措施,具体从物理主机与集群层面的优化和虚拟机层面的优化两部分展开。

物理主机与集群层面的优化措施

1. 开启 BIOS 性能模式

海光 CPU 默认处于节能模式,易导致 CPU 主频动态降低,影响数据库实时响应能力。建议在 BIOS 中将电源策略设置为“Performance”(性能模式),防止降频运行带来的性能衰减。

2. CPU 选型建议

Oracle 数据库既需要良好的多核并行能力,也对单核主频依赖较高。因此在选择海光 CPU 时,需重点关注以下三项指标:

- 主频:Oracle 单线程操作依赖高主频以降低延迟,建议使用至少 2.0Ghz 主频的 CPU。

- 核心数:Oracle 数据库对多核并行处理能力敏感,建议配置双路处理器,且每路具有 12 个或以上核心。

- L3 缓存容量:对于访问内存的效率影响大,建议选择拥有更大 L3 cache 容量的 CPU。

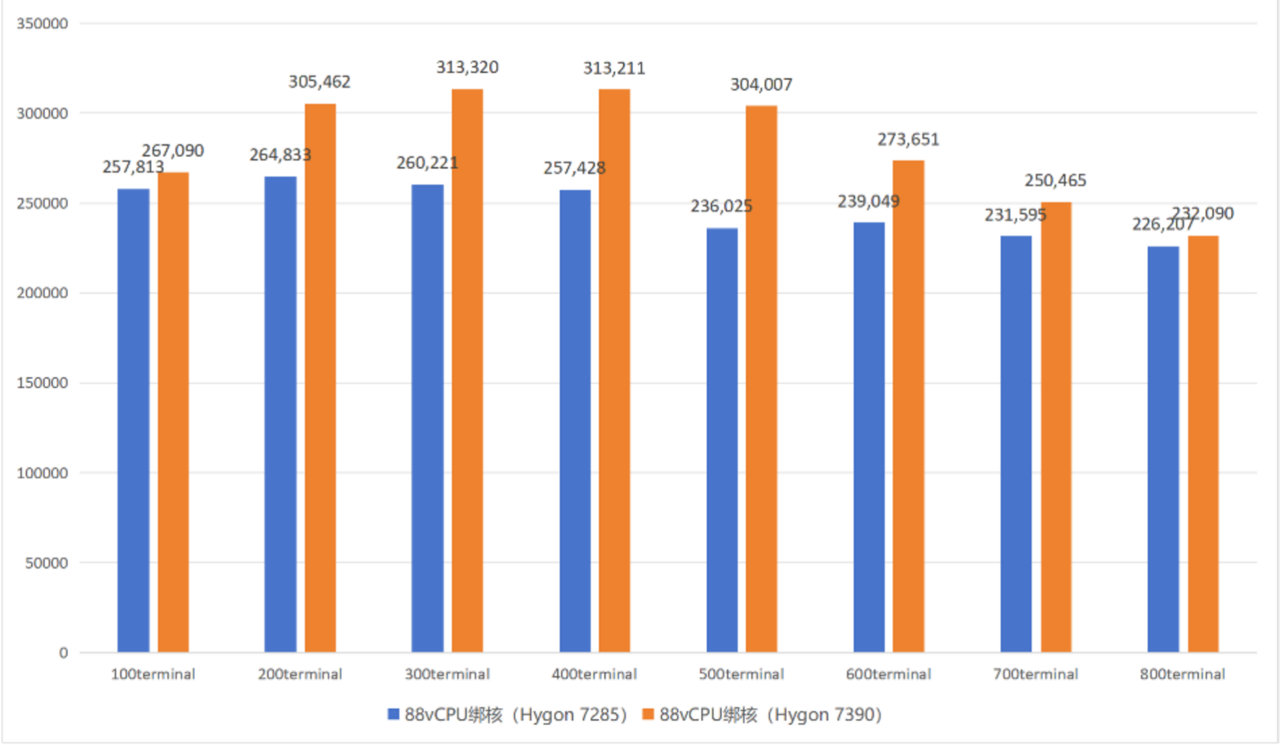

实测显示,海光 7390(2.7GHz,256MB L3 缓存)相比 7285(2.0GHz,128MB L3 缓存)在 Oracle 数据库的 TPC-C 压测中性能平均提升 14.38%,最高性能差距可达 28%。

3. 物理主机性能对比测试

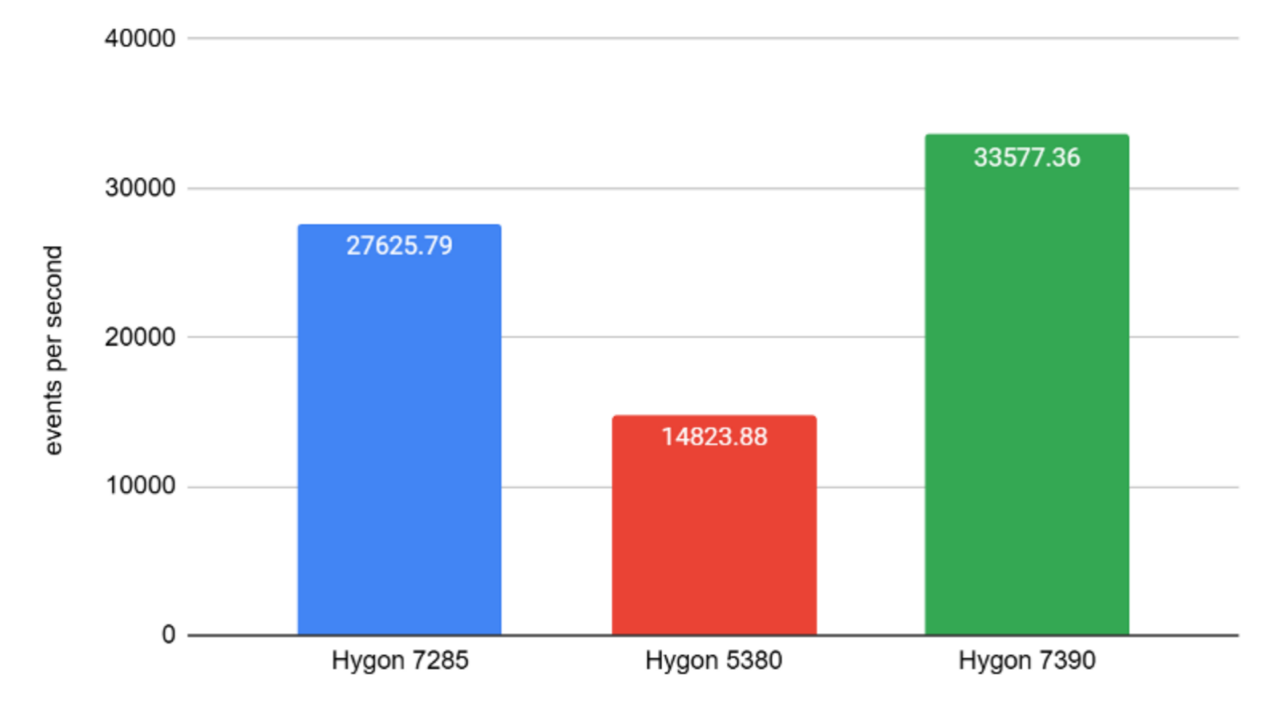

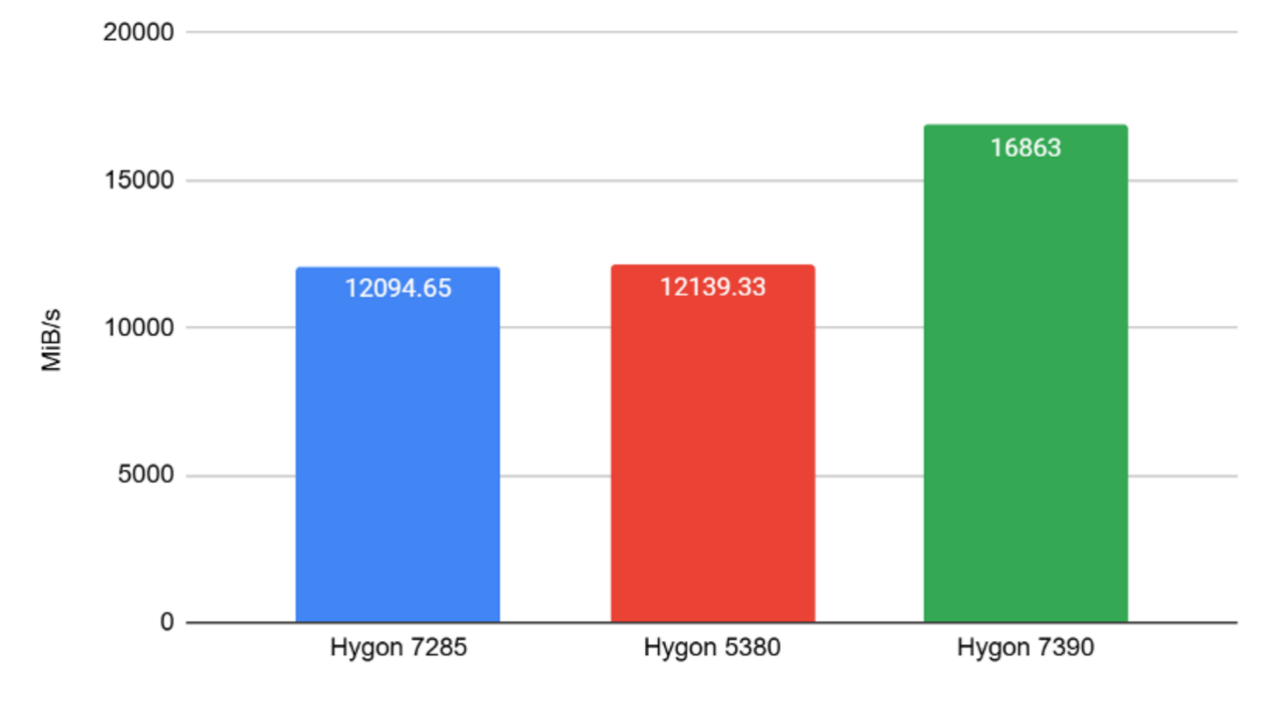

在裸金属测试中,海光 7390 的事务处理能力及内存带宽均优于同系列的 7285 与 5380:

- 与 7285 相比,CPU 性能提升约 30%。

- 与 5380 相比,差距更为明显,不建议将数据库部署于海光 5 系列 CPU 上。

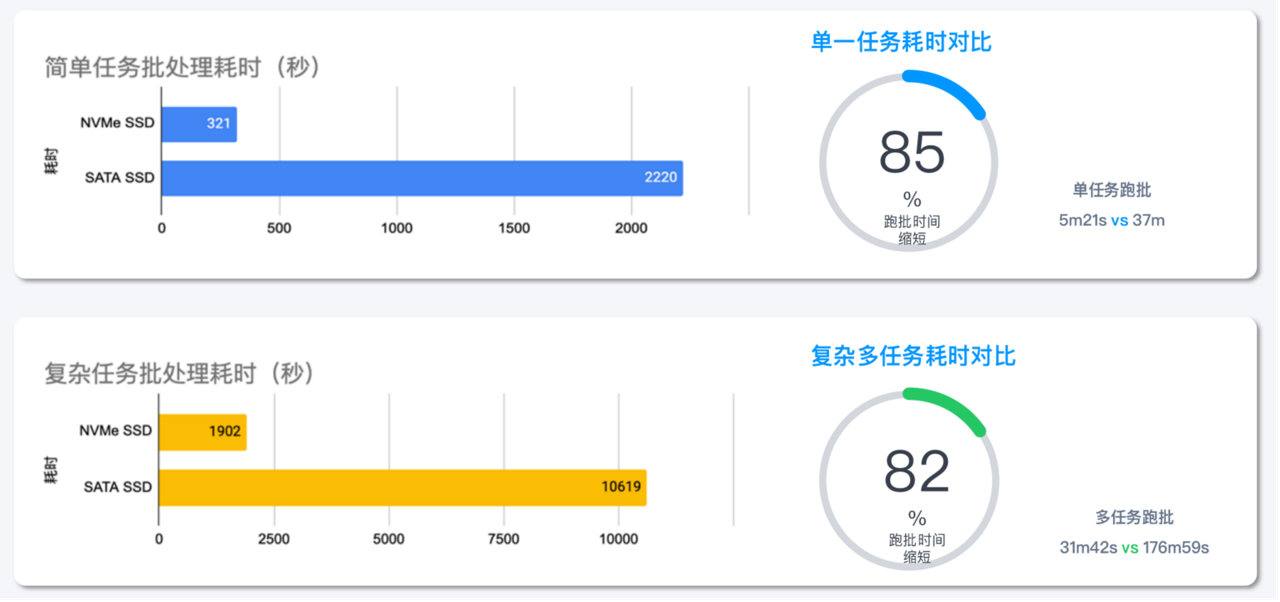

4. 高性能 SSD 带来性能提升

实际客户案例表明,采用 NVMe SSD 作为缓存层,性能提升显著。在数据库简单场景中,跑批时间可以缩短 85%;在复杂场景中,跑批时间可以缩短 82%。因此,我们建议在数据库业务场景下优先采用 NVMe SSD 构建缓存层。

5. 启用 Boost 模式

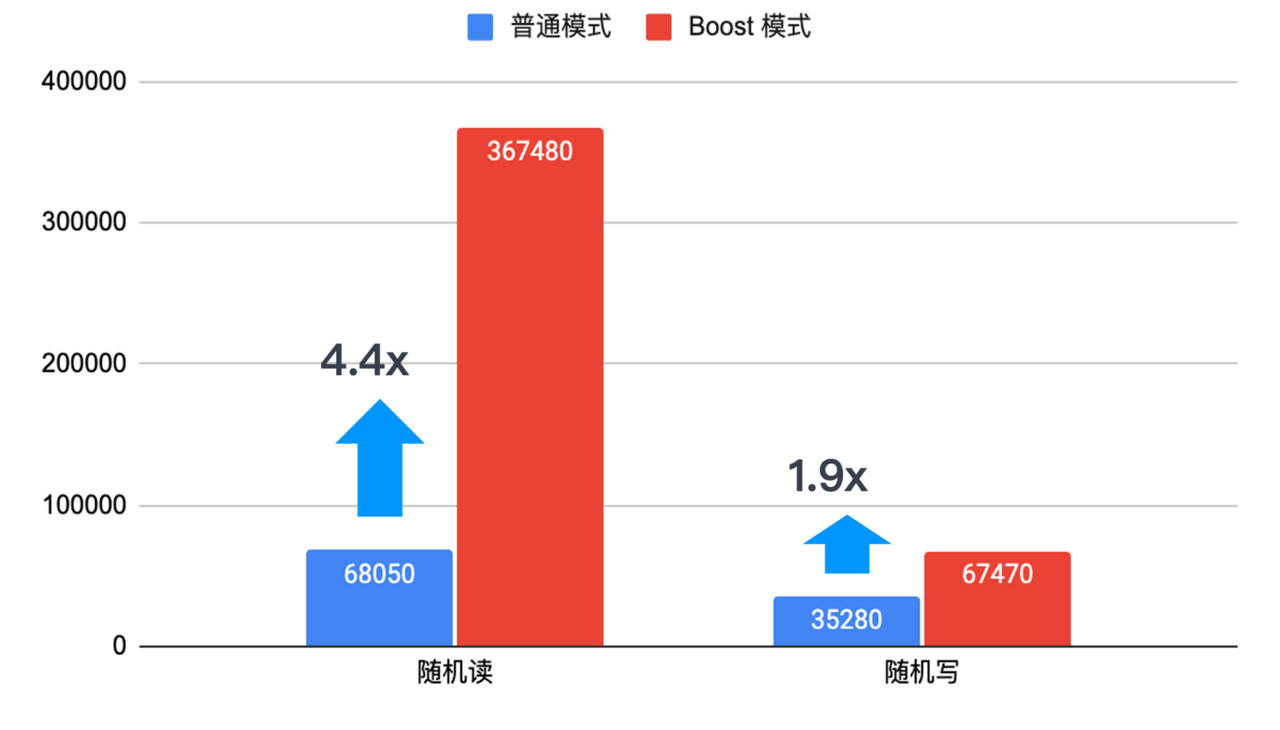

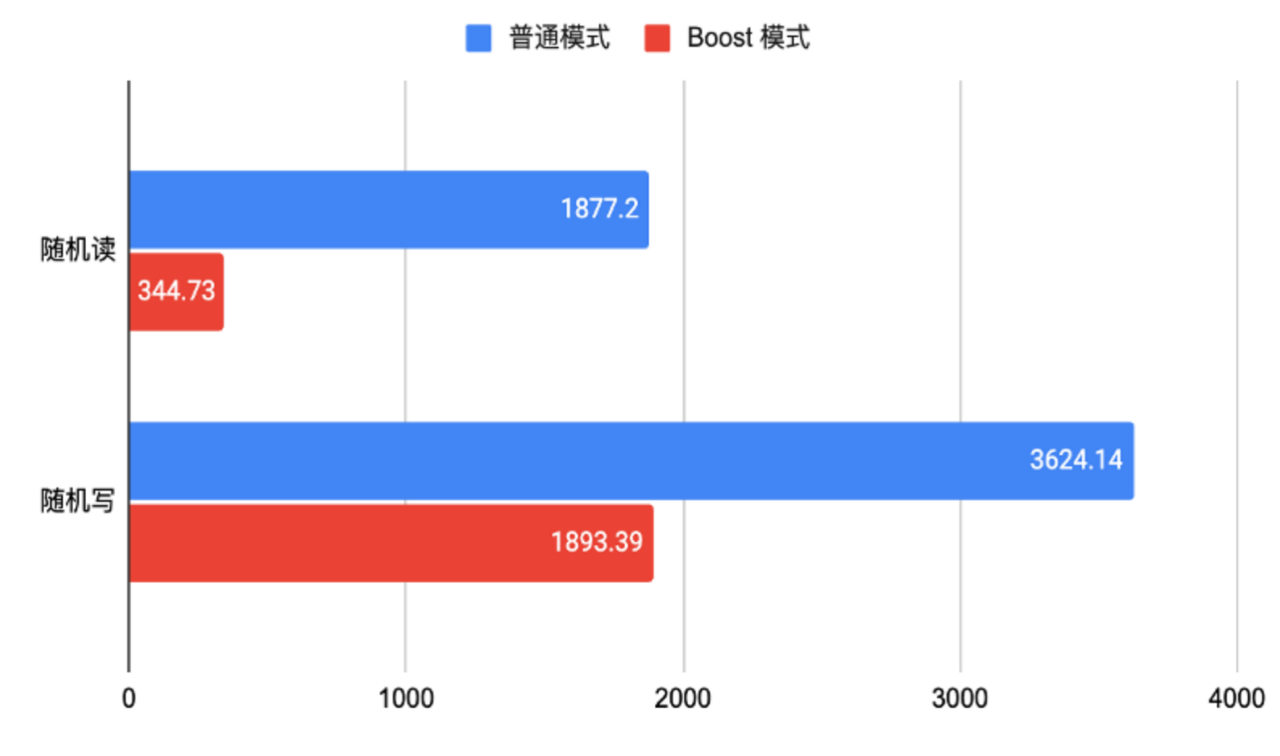

SmartX 超融合的 Boost 模式通过将计算与存储功能部署在同一台主机,打通虚拟机内存与存储引擎内存的数据通路,实现 I/O 请求的“零拷贝”路径,加速存储访问性能。通过实测,使用 Boost 模式后,随机读 IOPS 提升超 4 倍,延迟降低 80%;随机写 IOPS 提升 1.9 倍,延迟降低 48%。

此外,启用 Boost 模式后,数据库性能提升同样明显,提升比例在 50%~98% 之间。

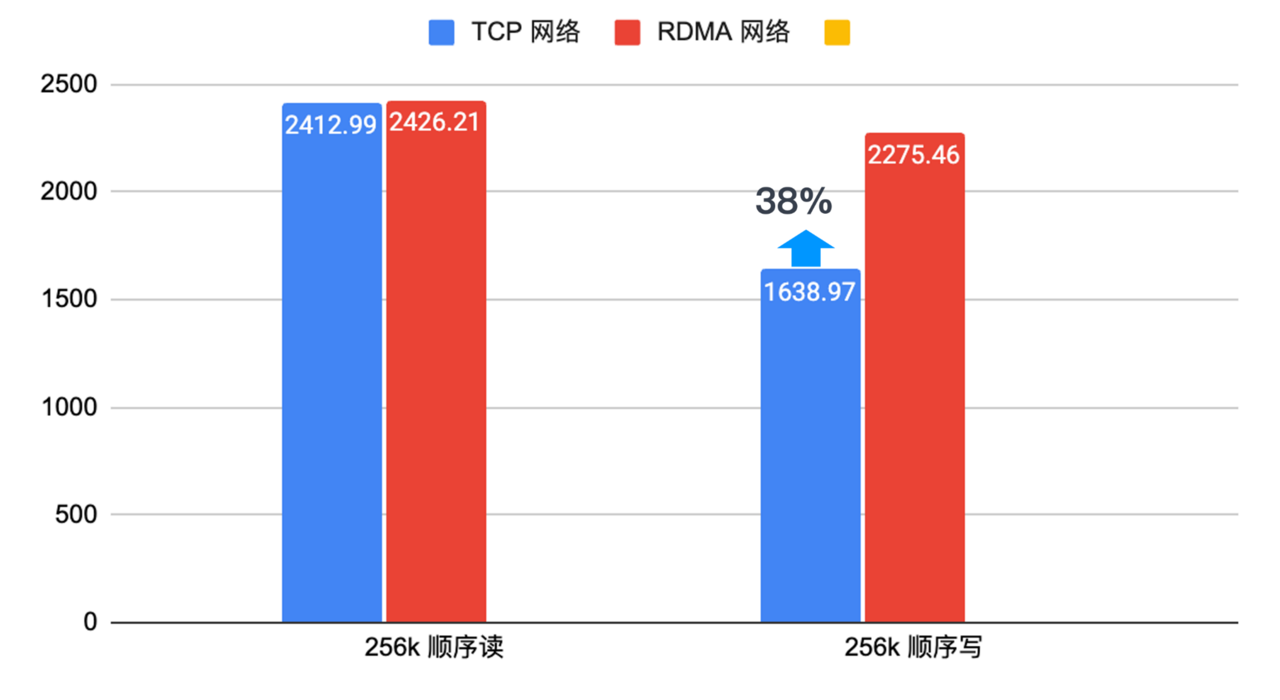

6. RDMA 存储网络优化

启用 RDMA 网络协议有助于进一步减少分布式存储软件中的网络延时,并提升带宽。启用 RDMA 以来,我们对比了顺序读和顺序写的性能,发现数据库在分布式存储环境下的顺序写带宽提升高 38%,有助于解决高并发写入性能瓶颈。

虚拟机层面的优化措施

我们还探索了在虚拟机及虚拟化配置层面进一步提升 Oracle 数据库在海光平台运行效率的方案。

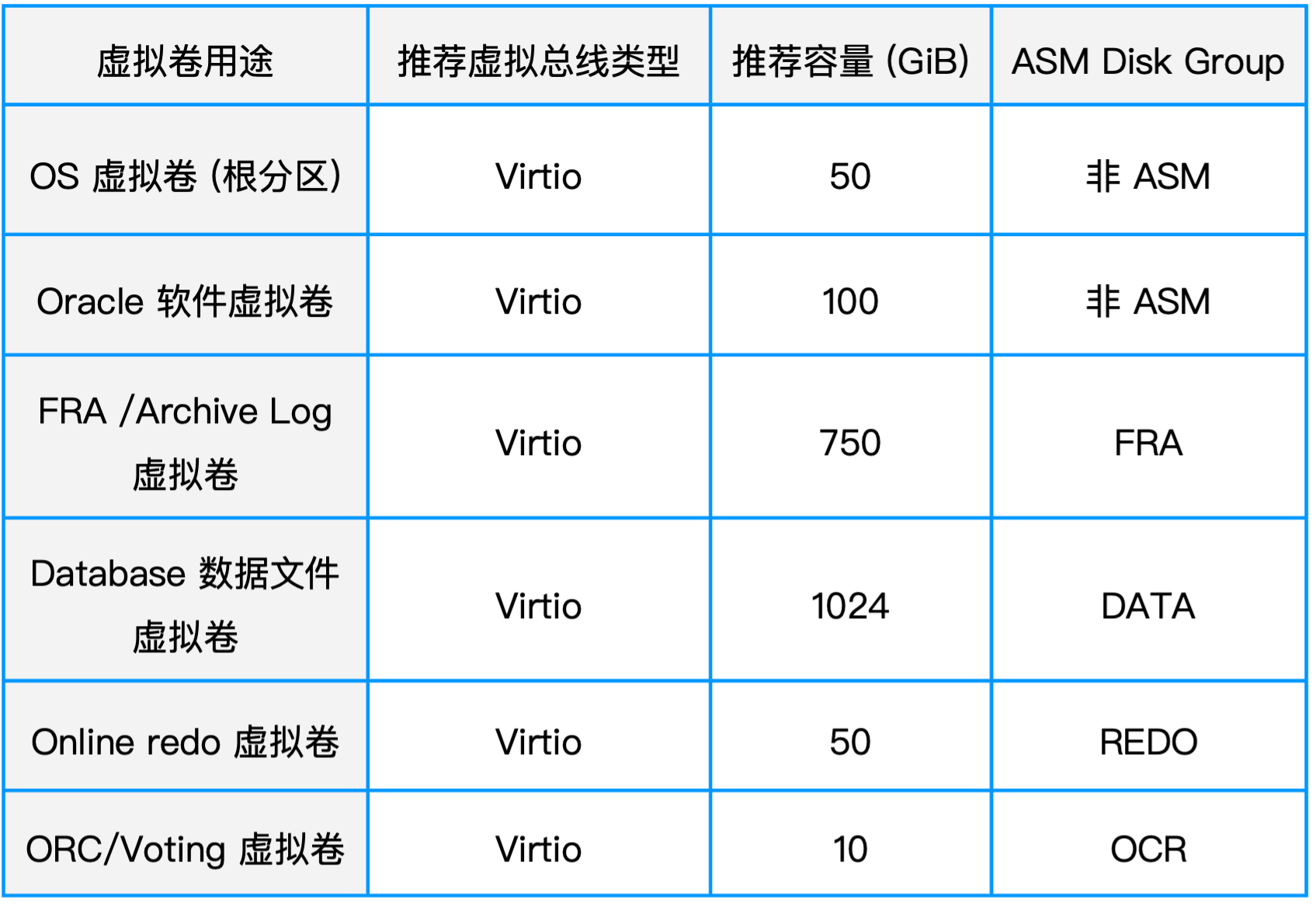

1. 虚拟磁盘优化

- 分卷存储不同功能文件:建议将数据库的不同类型文件(如 Oracle 日志卷、数据库数据文件卷等)分布在独立的虚拟卷中,以提高 I/O 并发能力;

- 选择高性能虚拟磁盘总线:推荐使用 Virtio 虚拟磁盘总线,相较 SCSI 虚拟总线,性能提升约 9.7%。

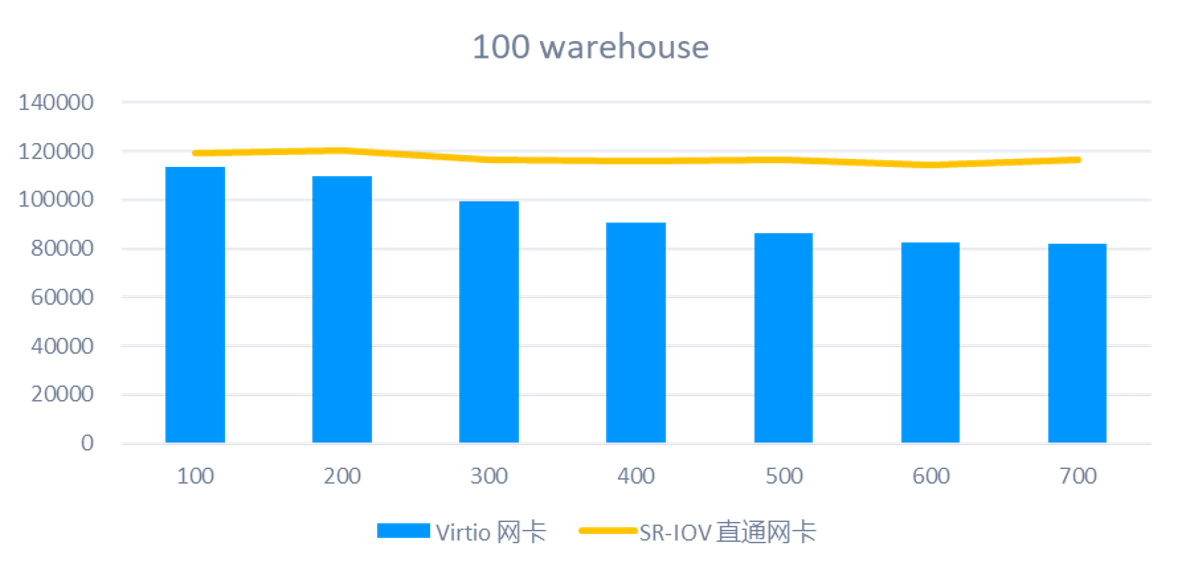

2. 虚拟网卡优化

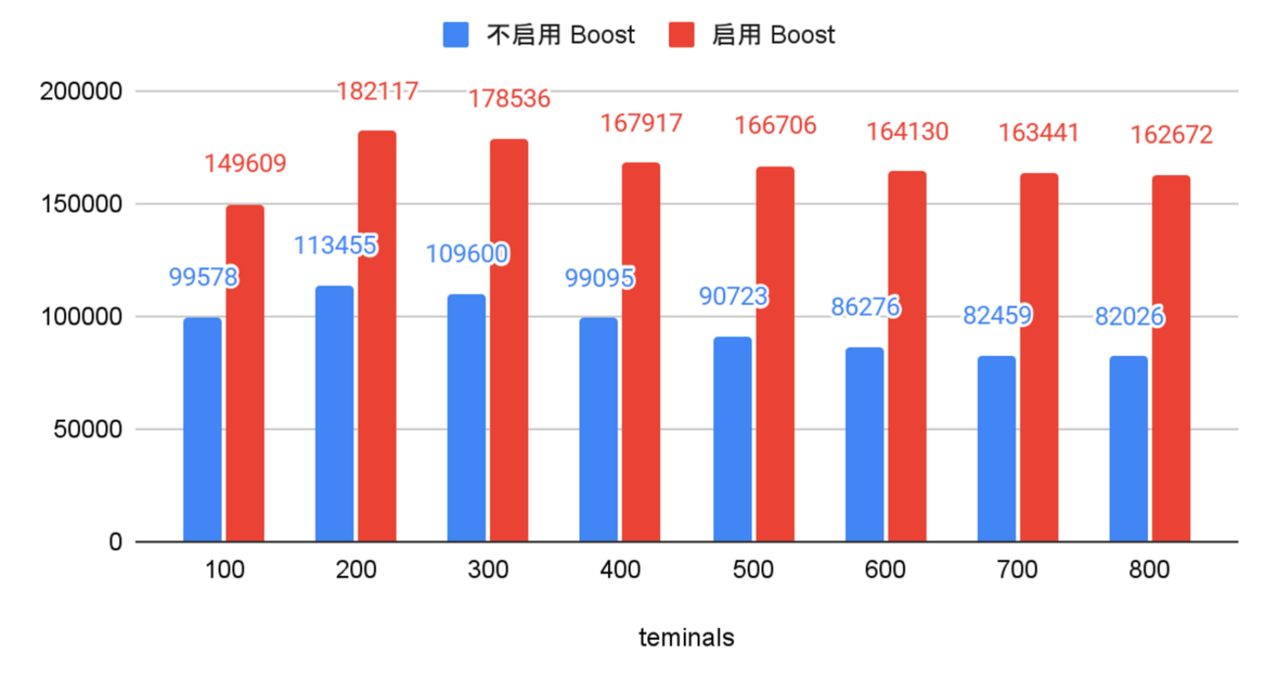

我们对比测试了 SR-IOV 直通网卡和默认的 Virtio 虚拟网卡在数据库压测下的性能表现。从测试数据来看,在所有测试场景中,SR-IOV 的性能都优于 Virtio。

不过,在并发数比较低的时候,两者的性能差距并不明显;随着并发的增加,差距会逐渐拉大,SR-IOV 的性能最高可以领先 42%。另外,在同样的 Warehouse 规模下,使用 SR-IOV 时性能波动更小,表现更稳定。基于这些结果,我们的建议是:

- 对于一般的数据库业务:可以直接使用 Virtio 虚拟网卡,配置灵活、硬件成本低;

- 对于性能要求极高的数据库:尤其是需要部署数据库集群的场景,可以考虑采用 SR-IOV 直通网卡,以显著提升网络性能。

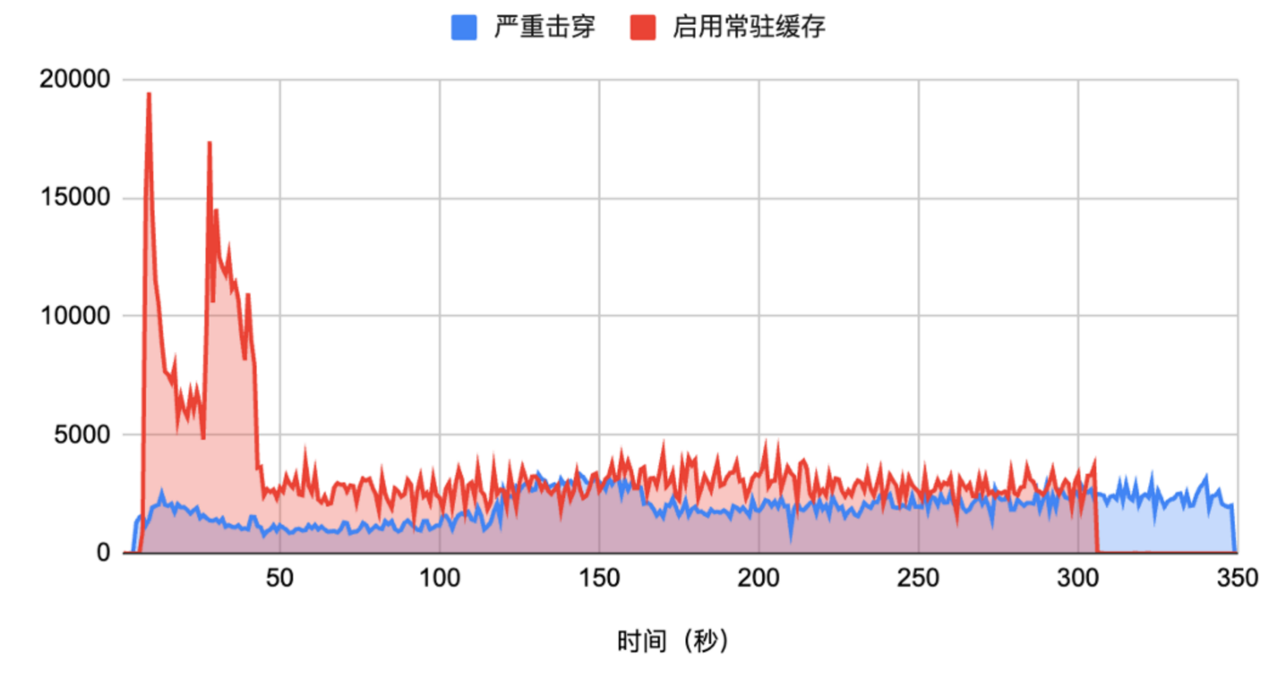

3. 常驻缓存

我们再来看 SmartX 超融合的另一个特色功能——常驻缓存。在分层存储架构中,当集群缓存空间不足,或者数据变冷并下刷到机械盘、低性能盘的情况下,业务请求需要重新访问这些数据,就可能发生缓存击穿(部分数据无法在缓存层命中,导致 I/O 访问延时增大),数据库的 I/O 性能将受到严重影响。常驻缓存功能可以针对某个虚拟机,甚至某个虚拟卷进行设置,把其中的数据持久化固定在缓存层,确保数据不会被交换至容量层,从而保证关键虚机或关键数据库始终在缓存中运行,性能更有保障。

我们基于 Swingbench 对比了两种情况严重击穿和启用常驻缓存情况下的性能差异:

- 启用常驻缓存时,数据库载入阶段 I/O 吞吐可达 2 万 IOPS,且始终维持较高吞吐;

- 击穿情况下,性能只有峰值的 1/10,差距非常明显。

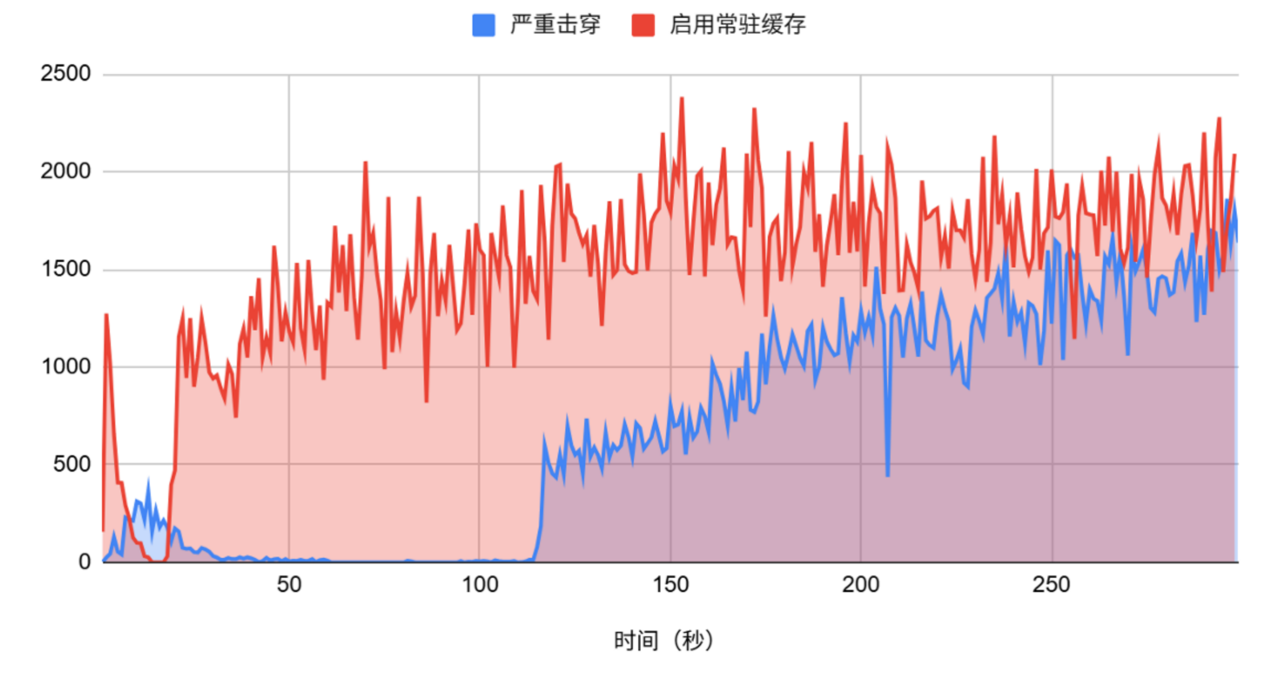

再通过数据库的 TPS 实际性能评估严重击穿和启用常住缓存后的不同表现:

- 击穿场景下,TPS 在加载初期一直很低,直到数据被加载到内存才逐步提升;

- 启用常驻缓存后,TPS 从一开始就保持高水平,数据加载时间缩短 67%,整体性能提升 118%。

因此,对于在 SmartX 平台上承载的关键数据库,我们建议开启常驻缓存,以确保 I/O 性能的稳定与高效。

4. CPU 与内存绑定(NUMA 优化)

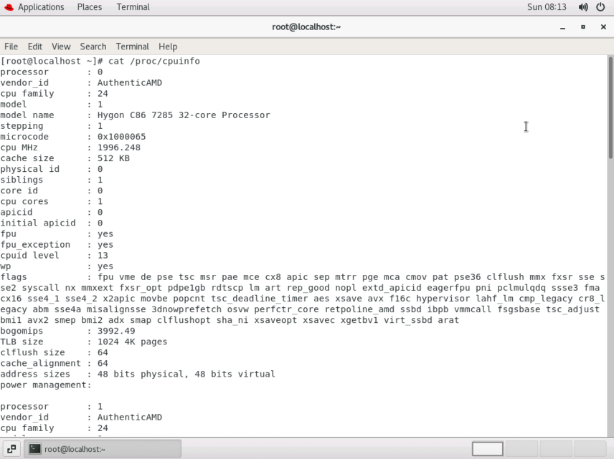

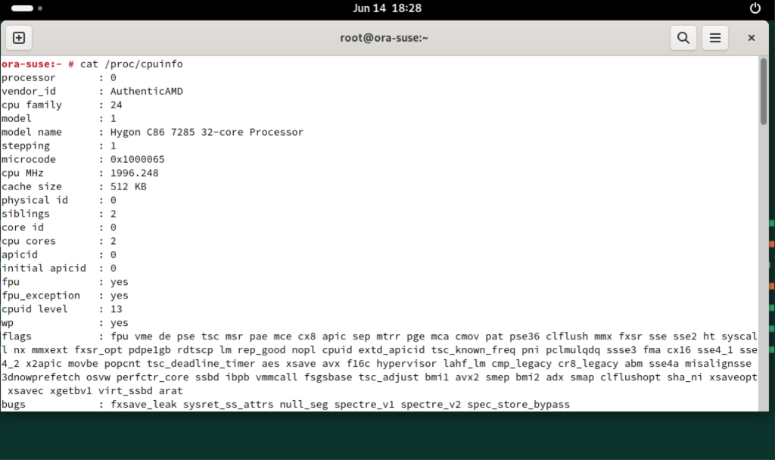

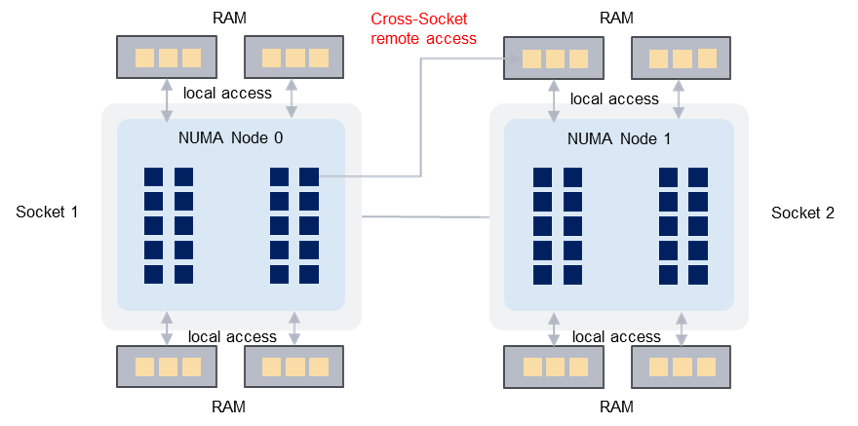

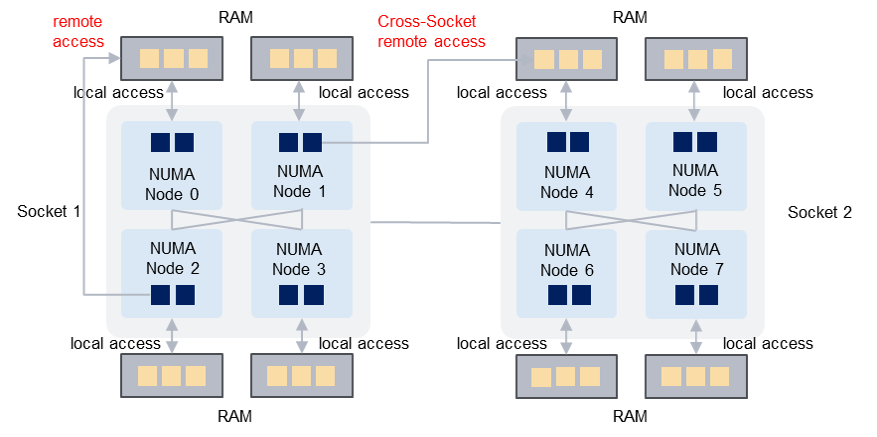

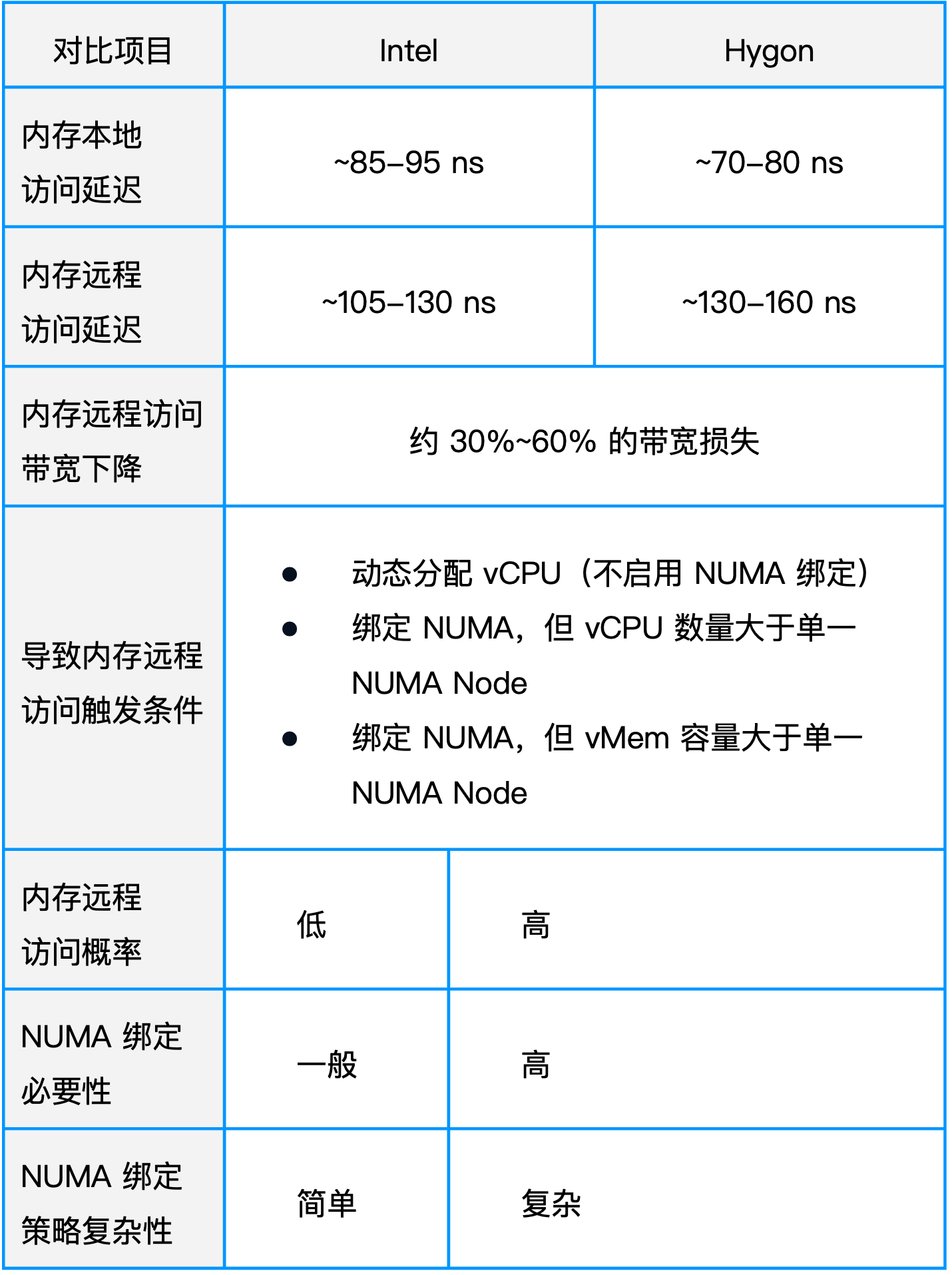

接下来我们关注到 CPU 的 NUMA 差异。通过对比 Intel 和海光的 NUMA Node,发现二者存在明显差异。

- Intel CPU:结构相对简单。每个处理器仅包含一个 NUMA 节点,所有核心访问本节点内存的延迟相同,只有在跨节点访问(如 Node0 访问 Node1 内存)时,延迟才会增加。此外,Intel 的每个 NUMA 节点可直接访问整机 50% 的内存资源。

- 海光 CPU:结构更为复杂。单个 CPU 内含四个 NUMA 节点,每个节点对应一定数量的核心及一组内存资源。由于 NUMA 节点数量多,远程访问的概率也更高。在均匀分布情况下,每个 NUMA 节点仅拥有全机 12% 的内存,远低于Intel 架构。

这两种结构差异也会对数据库性能带来影响。其中,两者本地访问内存的延迟均约为 80ns,Intel 跨节点访问延迟约为 130ns,而海光可达到 160ns;同时,跨节点还会带来 30%~60% 的内存带宽损失。因此,尽可能避免跨 NUMA 节点访问是提升性能的关键。在实际部署中,vCPU 动态分配、超出单节点核心数和内存分配超限均容易引发跨 NUMA 访问。

鉴于海光 NUMA 结构复杂,其对 NUMA 绑定的依赖程度远高于Intel 。因此我们建议:

- 在允许的情况下启用 NUMA 绑定,并尽量将虚拟机的全部 vCPU 固定在同一节点中;

- 当确需使用大量核心时,优先保证 vCPU 位于同一 CPU 插槽,以缩短节点访问距离。内存分配时也应尽量避免超出单节点可用内存上限。

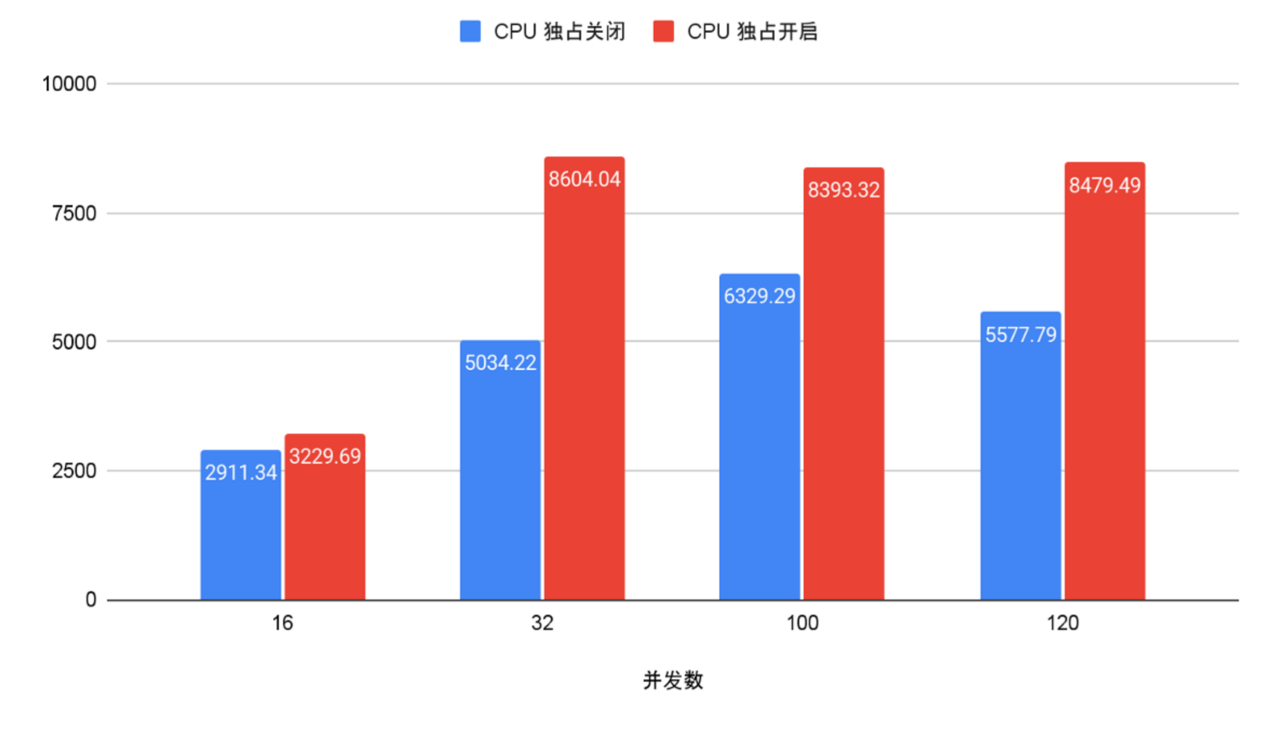

实际测试表明,在 SmartX 集群中为 Oracle 数据库开启 CPU 独占后,整体性能明显高于未启用时,且运行稳定性更佳。

Oracle 数据库跨平台迁移验证

接下来,我们围绕 Oracle 数据库从 x86 平台迁移至海光平台进行了一系列验证。

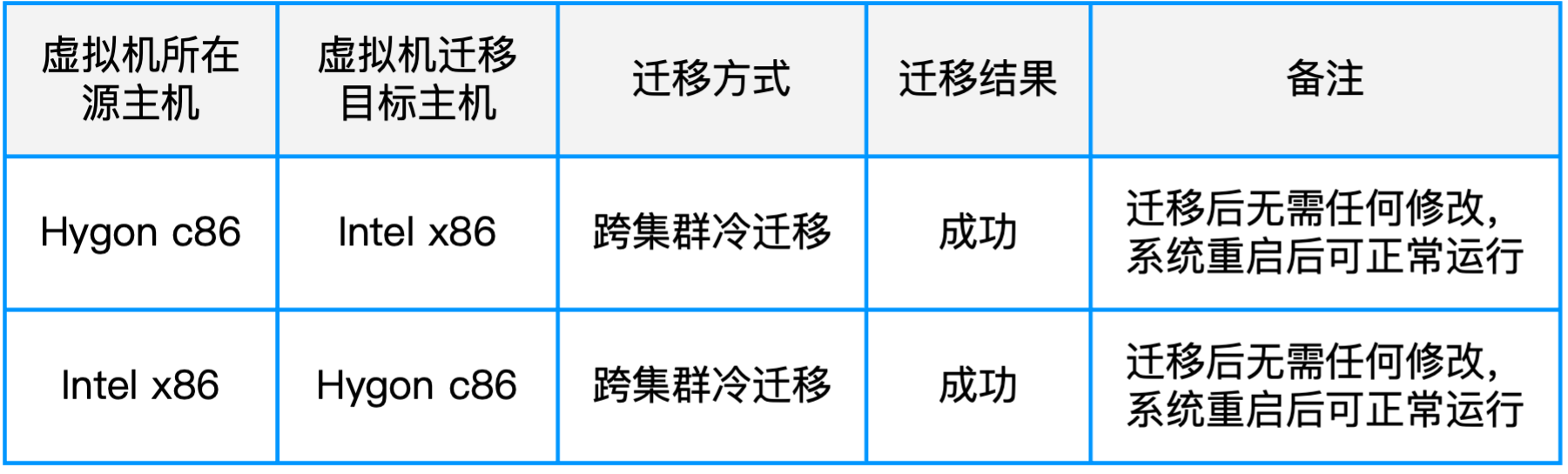

使用跨集群迁移功能实现 Intel/Hygon 平台间互相迁移

首先,我们验证了现有 Oracle 虚拟机从 x86 平台迁移至海光平台的可行性。对于已经在 x86 平台运行的 Oracle 虚拟机,我们提供了跨集群迁移功能,可以将其直接从 Intel x86 的 SmartX 集群迁移至海光平台。测试结果表明,无论迁移方向如何,通过跨集群冷迁移均能成功完成,且无需对数据库做任何改动,迁移后的数据库可直接启动并正常运行。

通过 ADG 集群实现 Intel/Hygon 数据库主备复制

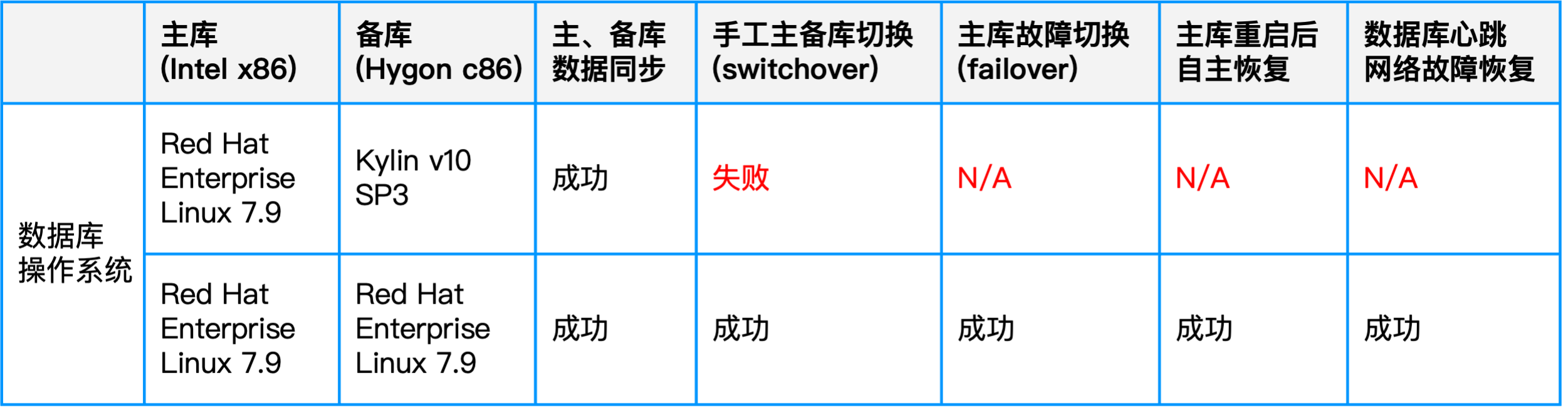

具体验证方案是将主库部署在 Intel 平台,备库部署在海光平台,主备之间通过 ADG 实现复制与故障切换。

- 测试一:主库使用Red Hat Enterprise Linux 7.9,备库使用 KylinOS v10。在该组合下,数据同步与一致性均无问题,但在主备切换、网络故障等场景中出现失败。

- 测试二:主库与备库均使用 Red Hat Enterprise Linux 7.9。在此环境下,ADG 不仅能正常完成主备同步,还能顺利执行手动切换、故障切换与恢复任务。

从测试结论看,在海光平台上部署 ADG 时,主备节点建议使用相同版本的 Linux 7.9 操作系统。

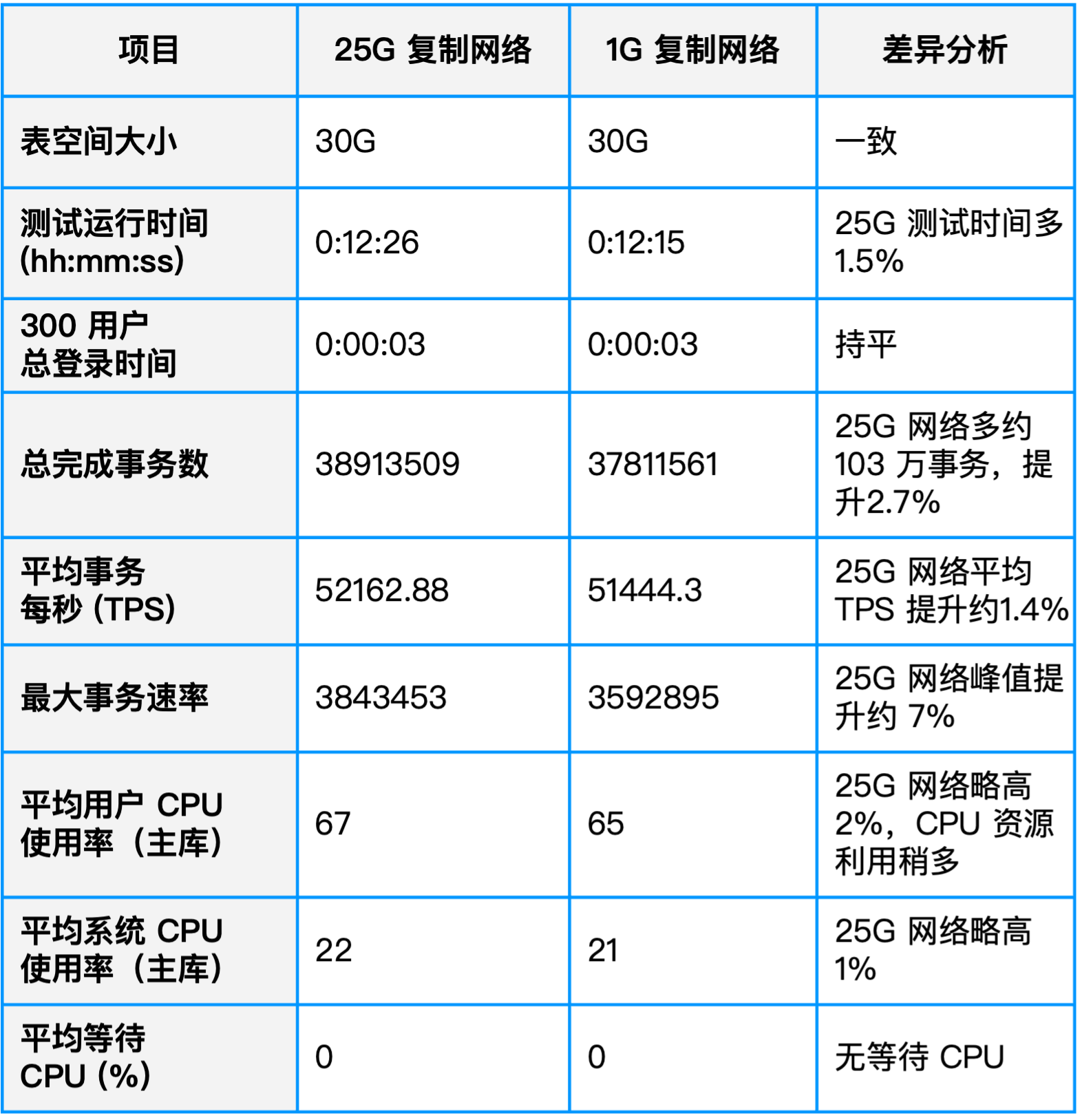

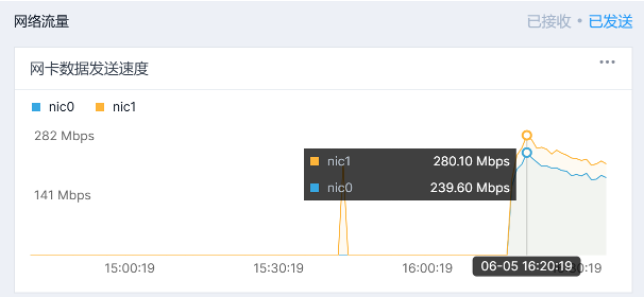

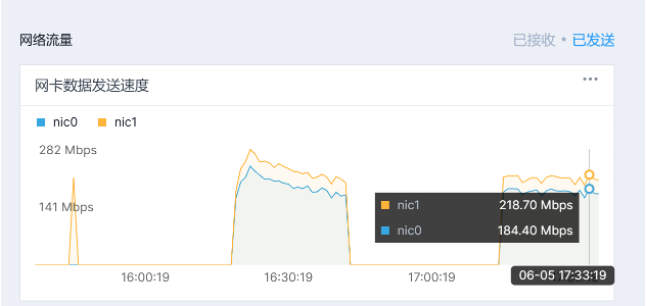

进一步的网络带宽测试表明,在 25G 网络与 1G 网络下,ADG 复制带宽占用均约为 200+ Mbps,性能差距不大,说明 1G 网络即可满足大多数场景的需求。

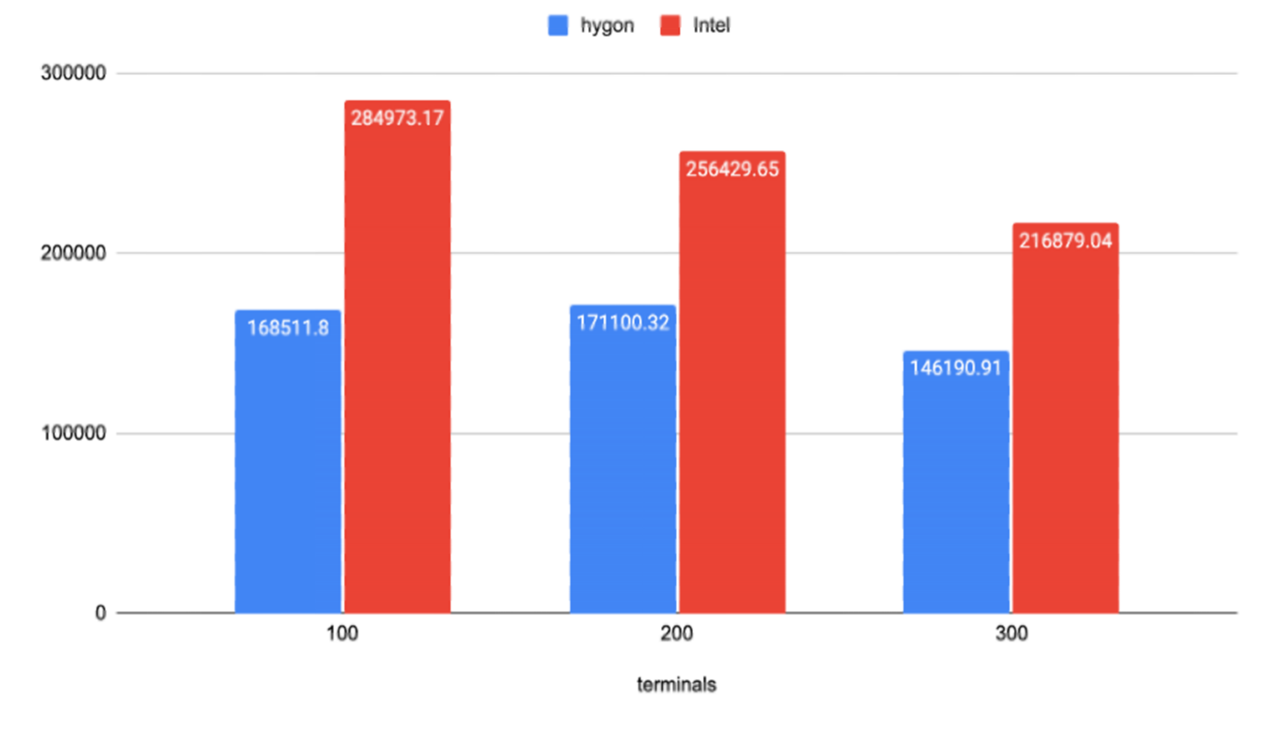

Intel -> Hygon 迁移前后 Oracle 性能对比

最后,我们再提供一组将 Oracle 数据库从 Intel 平台迁移到海光平台前后的性能对比,供读者参考。

测试环境中,Intel 集群与海光集群的硬件配置并不是完全对等,但总体接近: 首先,两者的 CPU 主频接近(Intel Xeon 5218R 主频为 2.1GHz,而海光 7285 主频为 2.0GHz);此外,SSD 缓存盘型号虽有差异,但两者性能上也是比较接近的,Intel 集群上的 SSD 随机读写性能上略优。

测试利用 Cloudtower 跨集群迁移功能将 Oracle 虚拟机从 Intel 平台整机迁移至海光平台,配置保持不变的情况下对数据库进行压力测试。结果显示,Oracle 迁移至海光平台后,在多个并发场景下仍旧能维持原有性能的 60%-70%,且整体运行平稳,可满足一般业务运行要求。

更多数据库场景性能评测与探索实践,欢迎下载《SmartX 产品在数据库场景下的测试与实践合集》电子书!

推荐阅读:

GaussDB + SmartX:国产分布式数据库在超融合信创平台上的调优测试

SMTX ZBS+OceanBase 性能测试,揭秘国产分布式存储+分布式数据库真实表现!

某基金用户:超融合信创平台支持金仓数据库性能评测

金融业务场景下,Oracle 数据库与数据仓库在不同基础架构上表现如何?|评测合集