AI+机器人浪潮已至:是方舟还是巨浪?

目录

引言:未来已来,只是尚未流行

一、两种未来的碰撞:AI是“慈母”还是“猛兽”?

1.1 观点一:AI如“慈爱的父母”——乐观派的解放叙事

1.2 观点二:AI是“经济掠夺者”——悲观派的生存警示

二、当AI拥有身体:机器人,从工厂走进家庭

三、普通人的“破局指南”:在AI时代,如何让自己“不可替代”?

3.1 法则一:角色转变——从“知识的执行者”到“智慧的提问者”

3.2 法则二:投资“非数据资本”——在情感、关系与文化中构建壁垒

3.3 法则三:掌握“元技能”——学会“如何学习”

3.4 法则四:警惕“AI乐观主义”陷阱——用“反脆弱”思维布局人生

结语:驾驭浪潮,而非随波逐流

🎬 攻城狮7号:个人主页

🔥 个人专栏:《AI前沿技术要闻》

⛺️ 君子慎独!

🌈 大家好,欢迎来访我的博客!

⛳️ 此篇文章主要介绍 AI+机器人浪潮已至

📚 本期文章收录在《AI前沿技术要闻》,大家有兴趣可以自行查看!

⛺️ 欢迎各位 ✔️ 点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝!

引言:未来已来,只是尚未流行

“到2030年底,如果我们还没能开发出超级智能,我会感到非常意外。”

“在不远的将来,经济活动中30%到40%的任务都将由AI执行。”

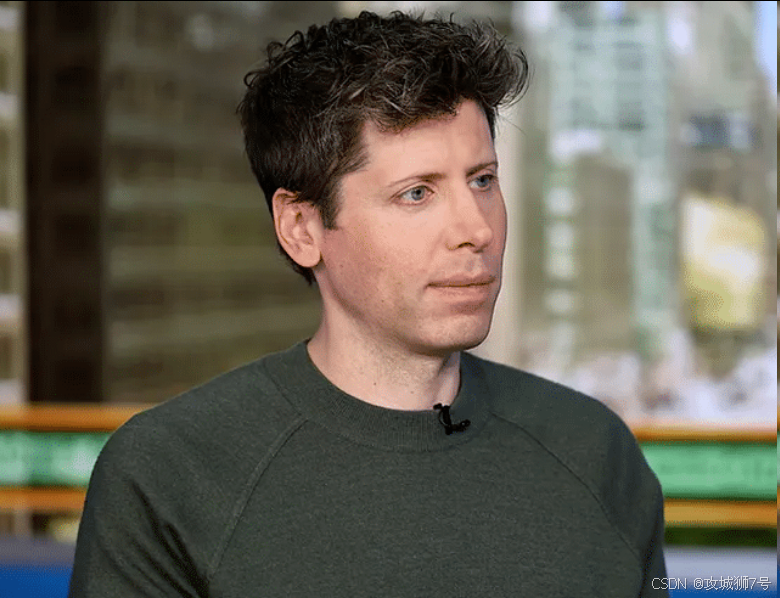

说出这些话的人,是OpenAI的CEO萨姆·奥特曼。他平静地为人类的“智力霸权时代”划定了一个五年倒计时。这不是科幻电影的预告,而是正在发生的现实。与此同时,在物理世界,宇树科技的创始人王兴兴也给出了明确的时间表:通用人形机器人最早在2026年底就能实现“自主干活”。

一边是能够解决“量子引力”难题的超级智能,另一边是能在你家里为你递水杯的人形机器人。数字世界与物理世界的智能化浪潮正以前所未有的速度交汇、融合,并向我们每个人席卷而来。

当机器不仅能思考,还能行动时,一个根本性的问题摆在了我们面前:作为普通人,我们该何去何从?是会被这股浪潮无情吞没,还是能找到驾驭它的冲浪板?

一、两种未来的碰撞:AI是“慈母”还是“猛兽”?

对于AI将如何对待人类,当今科技界存在两种截然不同,甚至可以说是针锋相对的观点。

1.1 观点一:AI如“慈爱的父母”——乐观派的解放叙事

以萨姆·奥特曼为代表的乐观派认为,AI是一个不可思议的强大工具,其最终形态将像“慈爱的父母”一样对待人类。这个比喻的核心思想是:AI的强大力量将被用来引导、赋能和保护人类,而不是统治或毁灭。

在这个愿景中,AI接管的不是“工作岗位”,而是繁琐的“任务”。那30%-40%由AI执行的任务,将把人类从重复性、机械性的劳动中解放出来。这就像工业革命用机器取代了人类的体力一样,人工智能革命将极大地延伸人类的智力。

届时,人类将有更多的时间和精力专注于那些机器无法编码的核心价值:人与人之间的情感连接、深刻的洞察力、无边的创造力以及独特的同理心。奥特曼给为人父母者的建议是,教给孩子“如何学习”的元技能和洞察他人需求的能力,因为这才是人类永恒的价值所在。这是一种人机协作、共同进化的美好图景。

1.2 观点二:AI是“经济掠夺者”——悲观派的生存警示

然而,硬币的另一面则暗淡得多。Stability AI前CEO伊马德·莫斯塔克(Emad Mostaque)就提出了一个令人不寒而栗的观点:未来1000天内,AI将使人类的智力价值归零。

他的逻辑简单而残酷:AI的本质是一个无情的“优化机器”,其目标是最小化预测误差、最大化效率。在这个逻辑下,人类劳动者成了一个“成本负债”。因为人需要工资、会犯错、会罢工、情绪不稳定,而AI则可以7x24小时不间断工作,成本极低且能不断自我复制和迭代。

莫斯塔克认为,AI正在对所有智力工作进行“无差别绞杀”。当一台35美元的树莓派运行的AI模型,其诊断准确率都能超过专业医生时,律师、程序员、金融分析师等传统意义上的“金领”工作,其不可替代性正在迅速瓦解。

他甚至尖锐地指出,在AI主导的经济体中,企业为了追求“经济合理性”,大规模“去人类化”将是必然选择。掌握算力的科技寡头将成为新的统治者,而大多数普通人可能沦为无足轻重的“数字乞丐”,依赖少数人设计的“AI福利”生存。

这两种观点,一个温暖如春,一个冰冷如冬,共同构成了我们对未来的复杂想象。现实,很可能介于这两者之间。

二、当AI拥有身体:机器人,从工厂走进家庭

如果说关于超级智能的讨论还略显抽象,那么人形机器人的发展则让这场变革变得具体可感。

过去,机器人大多被禁锢在工厂的流水线上,执行着高度结构化的固定任务。但现在,它们正在学习走进我们混乱、非结构化的日常生活。

宇树科技的王兴兴描绘的路线图非常清晰:

(1)当前:机器人能听懂复杂指令,做出流畅的固定动作。

(2)2025上半年:机器人能响应实时指令,做出能力范围内的任意动作。

(3)2026年底:机器人能在陌生环境中自主理解指令,并与物理世界交互。比如,你对它说“我渴了”,它能自己在家中找到水杯、接水、然后递给你。

实现这一目标的核心挑战,不再仅仅是算法,而是硬件层面的“能量”与“神经”。王兴兴特别强调了功耗和线缆问题。你无法把一个需要持续散热、功耗高达数百瓦的大家伙塞进一个灵活的机器人体内。因此,低功耗、高性能的芯片(类似手机芯片)成为了关键。同时,如何设计稳定可靠、如同“血管和神经”般的内部线缆,也成了决定机器人能否走出实验室的命门。

当这些工程难题被逐一攻克,一个会思考、能行动的物理实体将真正进入我们的生活。它既可以是不知疲倦的家庭保姆、养老护工,也可以是深入险境的救援队员。当然,它也可能让快递员、服务员等大量依赖体力和简单交互的岗位面临真正的“终结”。

三、普通人的“破局指南”:在AI时代,如何让自己“不可替代”?

面对一个“智力”和“体力”都可能被机器超越的未来,焦虑是正常的,但躺平认输绝不是选项。综合各位先行者的思考,我们可以提炼出以下四条核心生存法则:

3.1 法则一:角色转变——从“知识的执行者”到“智慧的提问者”

过去,我们的价值体现在拥有多少知识、能多快地解决一个已知问题。但在AI时代,AI是终极的“知识执行者”,它能瞬间调取全球的知识库,并给出最优解。

我们新的价值锚点,在于**定义和提出复杂问题的能力**。

AI擅长在给定的框架内寻找答案,而人类的独特之处在于能够跳出框架、发现真正重要的问题,并洞察那些AI无法量化的人性变量。例如,AI可以生成100份完美的市场分析报告,但只有你能从中嗅到消费者因怀旧、恐惧或热爱而产生的非理性情感偏好,并将其转化为商业洞察。**停止与AI比拼“知道什么”,开始专注于“想问什么”和“为何而问”**。

3.2 法则二:投资“非数据资本”——在情感、关系与文化中构建壁垒

AI的世界是数据的世界,但人类的世界远不止于此。伊马德·莫斯塔克的MIND框架(物质、智力、网络、多样性资本)中,后两者——“网络资本”(人脉、影响力)和“多样性资本”(多元技能、跨领域经验),是AI难以复制的。

这意味着我们需要刻意投资那些无法被轻易数据化的资产:

(1)情感连接能力:一个能与AI协同工作的心理咨询师,其价值远超一个纯粹的AI问诊程序,因为他能提供真实的共情与温暖。

(2)跨界整合能力:一个既懂AI技术,又精通传统手工艺,还了解乡村文化的“新农人”,他创造出的产品和服务将带有独特的文化印记和人情味,这是AI无法生成的。

(3)信任与关系:深厚的人际关系、团队协作中的默契、谈判桌上的博弈,这些基于信任和复杂人性互动的能力,是我们在AI时代的“护城河”。

3.3 法则三:掌握“元技能”——学会“如何学习”

这是奥特曼给儿子的建议,也适用于我们每一个人。在一个技术半衰期可能缩短到一两年的时代,任何单一的、具体的“硬技能”都可能迅速过时。唯一不变的,就是变化本身。

因此,比学习任何特定知识更重要的,是学习“如何学习”的能力。这包括:

(1)快速适应新技术和新工具的韧性。

(2)持续保持好奇心和开放的心态。

(3)在海量信息中辨别真伪、提炼价值的批判性思维。

(4)面对不确定性时,仍能保持行动力和心理弹性的能力。

3.4 法则四:警惕“AI乐观主义”陷阱——用“反脆弱”思维布局人生

我们需要在两种极端观点之间找到一个理性的平衡点。既不能对AI的潜力视而不见,也不能盲目陷入“AI工具依赖”的陷阱。

(1)修炼“软技能”:当我们用AI高效完成写文案、做PPT、分析数据等工作时,决不能忽视沟通、协作、谈判、领导力等“软技能”的修炼。这些是AI的“认知盲区”,也是我们组织和驱动他人、将想法变为现实的关键。

(2)拥抱“小而美”:在AI可能主导“大而全”的零和竞争领域时,深耕一个需要高度人性化、定制化服务的细分领域,或许是更聪明的选择。例如“AI+非遗传承”、“AI+养老护理”、“AI+社区营造”,在这些领域,用“小而美”的服务可以构建AI难以渗透的价值壁垒。

结语:驾驭浪潮,而非随波逐流

我们正站在一个新时代的门槛上。人工智能和机器人技术带来的,既是前所未有的挑战,也是无法想象的机遇。未来并非一个被预设好的终点,它正在被我们今天的每一个选择所塑造。

与其被动地担忧“哪些工作会被取代”,不如主动地思考“我们可以创造哪些新的价值”。这场变革的核心,不是人与机器的对抗,而是人类智慧与机器智能的协同。

最终,决定我们未来的,不是AI有多强大,而是我们有多智慧地使用它。在这个伟大的序章中,我们每个人,都是执笔者。

看到这里了还不给博主点一个:

⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注!

💛 💙 💜 ❤️ 💚💓 💗 💕 💞 💘 💖

再次感谢大家的支持!

你们的点赞就是博主更新最大的动力!