【反应原理二】化学反应平衡

基本的概念还有知识点还是要知道的——所以下面的内容还是先看看,能记住的最好记下来。

一、课本上的

①定义

在一定条件下,可逆反应的正反应速率与逆反应速率相等,反应体系中各物质的浓度(或含量)不再随时间变化的状态。

②特征(逆、等、定、动、变)

- 逆:研究对象为可逆反应。

- 等:\(v_{\text{正}} = v_{\text{逆}} \neq 0\),反应动态进行。

- 定:各物质浓度、质量分数等保持恒定。

- 动:正、逆反应持续进行,是动态平衡。

- 变:外界条件(温度、压强、浓度)改变时,平衡会发生移动。

③判断依据

- 速率:同一物质的正、逆反应速率相等。

- 浓度:各物质浓度、物质的量等不再变化;若反应前后气体分子数不同,压强、密度(恒容时)也恒定。

- 其他:体系颜色、绝热容器中温度等宏观性质不变。

④影响因素(勒夏特列原理)

平衡会向 “减弱外界条件改变” 的方向移动:

- 浓度:增反应物(或减生成物)浓度,平衡正移;反之逆移。

- 温度:升温,平衡向吸热反应方向移动;降温则向放热方向移动。

- 压强:仅影响有气体且反应前后气体分子数变化的反应。加压,平衡向气体分子数减少的方向移动;减压则向分子数增多的方向移动。

⑤化学平衡常数(K)

- 表达式:一定温度下,生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值(固体、纯液体不列入),如\(\text{E(g)} + \text{F(s)} \rightleftharpoons 2\text{G(g)}\),\(K = \frac{[\text{G}]^2}{[\text{E}]}\)。

- 意义:K越大,反应正向进行程度越大。

- 特点:只与温度有关。正反应吸热,升温K增大;正反应放热,升温K减小。

如果不好记下来,可以尝试进行比较感性的理解,为什么化学反应出现了平衡?

你可以理解成某种妥协的结果,高不成低不就。

二、化学平衡:不是 “停”,是 “两边力气一样”

以反应 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ 为例:

- 正反应:左边→右边(拔河右队发力);逆反应:右边→左边(拔河左队发力)。

- 初始时,反应物多(右队人多),右队拉得动,反应往生成 SO₃的方向走。

- 随着反应进行,右队力气变小(反应物减少),左队力气变大(生成物增多),直到同一物质的正、逆反应速率相等(比如 SO₃生成和分解速度一样)。

- 此时表面看浓度不变,实则正逆反应仍在进行,这就是 “动态平衡”。

所谓“正”和“逆”,只是基于书面上写出来的方程式来说的,写左边叫做反应物,写在右边叫做生成物,对于平衡而言,两边实际上是等效的。

正反应就是向右进行,逆反应就是向左进行。如果左右刚刚好抵消(同一物质的正、逆反应速率相等),就叫做平衡。

三、平衡移动:三个因素打破 “力气平衡”

接下来的就是各种做题的技巧和注意事项了,为什么题目看起来很晕?因为一个反应是否达到平衡,一般都是由很多因素的影响。都有哪些因素呢?

1. 浓度

哪侧浓度高(人多),平衡就往浓度低(人少)的一侧挪,直到两边 “人数匹配”。

- 加反应物(左队加人):平衡右移;

- 抽走生成物(右队减人):平衡也右移。

2. 压强

压强 = 拔河场地宽度,只影响有气体的反应:

- 气体分子数少的一侧,“占空间小”。

- 增大压强(场地变窄):平衡往 “空间需求小”(分子数少)的一侧移;减小压强则相反。

3. 温度

温度 = 拔河环境阻力,反应分放热、吸热两类:

- 放热反应(如 2H₂+O₂=2H₂O + 热):升温→平衡往吸热的逆反应移(抵消热量);降温→往放热的正反应移。

- 吸热反应(如 CaCO₃分解):升温→平衡往吸热的正反应移;降温则相反。

总之还是夏勒特列原理——平衡会向 “减弱外界条件改变” 的方向移动:

为了方便考虑,题目在考虑压强对平衡的影响的时候一般都会规定“某一温度下”、同理,如果考虑热量对平衡的影响,那么多半也会告诉你是恒压绝热。

四、来几个题吧

把错题放上来一点吧——

①

对于气体反应,其他条件不变,增大压强反应速率加快,与活化分子百分数无关——增大压强是通过缩小体积使单位体积内活化分子数增多(活化分子浓度变大),碰撞概率增加,速率加快;而活化分子百分数只与温度、催化剂有关,压强变化不改变其比例。

②

可逆反应——如果总键能反应物>生成物,则升高温度不利于提高反应物的欧平衡转化率

反应物总键能大,意味着断键吸收的能量多于成键释放的能量,反应物能量更低,生成物能量更高,正反应为吸热反应(ΔH>0);升温会使平衡向吸热的正反应方向移动,能提高反应物平衡转化率,故 “不利于” 的表述错误。

③

将E和F加入密闭容器中,在一定条件下发生反应:\(E(g)+F(s)\rightleftharpoons 2G(g)\)。忽略固体体积,平衡时G的体积分数(%)随温度和压强的变化如下表所示

压强 / MPa 温度 /\(^{\circ}C\) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

|---|---|---|---|

| 810 | 54.0 | a | b |

| 915 | c | 75.0 | d |

| 1000 | e | f | 83.0 |

①\(b\lt f\)

②\(915^{\circ}C\)、\(2.0MPa\)时E的转化率为\(60\%\)

③该反应的\(\triangle S\gt 0\)

④\(K(1000^{\circ}C)\gt K(810^{\circ}C)\)

结论①:

- F是固体,反应前后气体分子数增大(1 mol 气体生成 2 mol 气体)温度相同时,增大压强,平衡逆移(气体分子数减小的方向)所以对于每一行,都是左边的数大于右边的数,即54大于a。

- 第二行75大于54,而54大于a,所以75也大于a,这样说来同样的压强下,温度升高平衡正移G的体积分数增大,同一列上面的数小于下面的数,所以b小于83小于f,这很合理。

结论②:

设起始时E的物质的量为x,F为固体忽略体积,平衡时G的体积分数为\(75.0\%\)。反应式:\(\text{E(g)} + \text{F(s)} \rightleftharpoons 2\text{G(g)}\)起始:x 0转化:y 2y平衡:\(x - y\) 2y体积分数\(= \frac{2y}{(x - y) + 2y} \times 100\% = 75.0\%\),解得\(\frac{y}{x} = 0.6\),即E的转化率为\(60\%\),正确。

结论③:

反应后气体分子数从1 mol 变为2 mol,混乱度增大,熵变\(\Delta S > 0\),正确。

结论④:

平衡常数K只与温度有关,正反应是吸热反应,升高温度平衡正向移动,K增大。因此\(1000^\circ\text{C}\)时的K大于\(810^\circ\text{C}\)时的K,结论④正确。

④

方程式:C (s) + H₂O (g) ⇌ CO (g) + H₂(g)

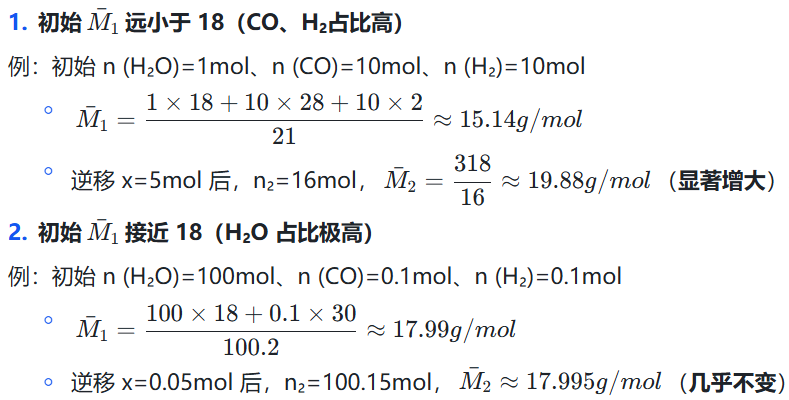

C与水蒸汽生成CO(g)与氢气的反应,恒温压缩达到新平衡,容器中混合气体的平均相对分子质量无法确定。

为什么不是增大呢?

- 反应物侧气体:仅 H₂O (g),1mol H₂O 的质量 = 18g,气体分子数 = 1;

- 生成物侧气体:CO (g) + H₂(g),1mol CO(28g)+1mol H₂(2g)= 总质量 30g,气体分子数 = 2;

反应物只有水蒸气为气体,生成物两种都是气体,如果压缩,那么反应会往气体分子数减小的方向移动,但平均相对分子质量 M=混合气体总质量(m)/总物质的量(n) 却无法确定,因为是初始平衡时混合气体组成未知。

⑤

恒温平衡,aX(g) ⇌ bY(g)+cZ(g) 容器体积压缩到原来的一半达到新平衡,X的物质的量浓度从0.1mol/L增长到0.19mol/L 则 a>b+c

恒温,故不考虑反应放热与否;体积减半,那么如果平衡不移,物质的量浓度加倍变为0.2mol/L,然而最后加倍还少了一点,所以平衡右移了,压缩平衡会右移,说明右边的气体加起来的系数小,左边系数大,a>b+c