Redis rdb持久化

目录

一:Redis持久化

二:Rdb介绍

dump.rdb文件:

保存触发的方式:

自动保存:

手动保存:

保存过程

阻塞保存:

非阻塞式保存:

三:优缺点

优点:

缺点:

一:Redis持久化

众所周知,redis是基于内存的高效数据库。而内存的其中的一个特点就是 断电失效,所以为了防止redis服务崩溃,机器断电等导致数据丢失。redis提供了两种持久化方式:RDB和AOF,今天我们来详细介绍 RDB方式持久化。

二:Rdb介绍

Rdb是redis的默认持久化方式,它实现持久化的方式是在特定时间点(可以自己设置)将内存中的redis数据以二进制压缩的方式存储到一个特定目录下的文件中,默认文件名为:dump.rdb;这个文件中保存了redis中所有的键值对数据。

dump.rdb文件:

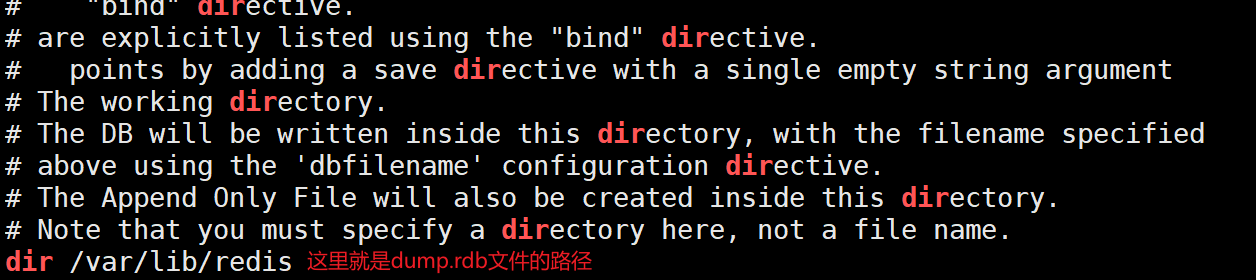

1,我们先要找到这个文件的位置,它的路径保存在redis的配置文件中:/etc/redis/redis.conf。我们可以用下面的命令来查看路径

//用grep过滤信息 cat /etc/redis/redis.conf | grep dir运行该命令:

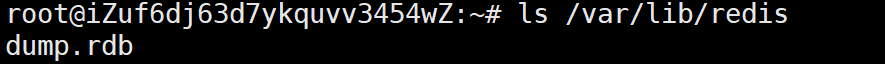

使用vi命令查看dump.rdb:

vi /var/lib/redis/dump.rdb

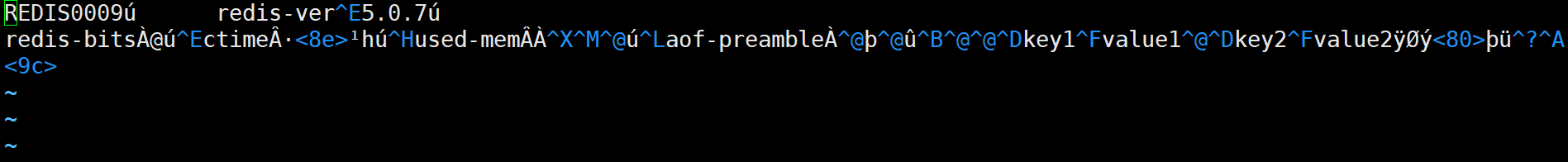

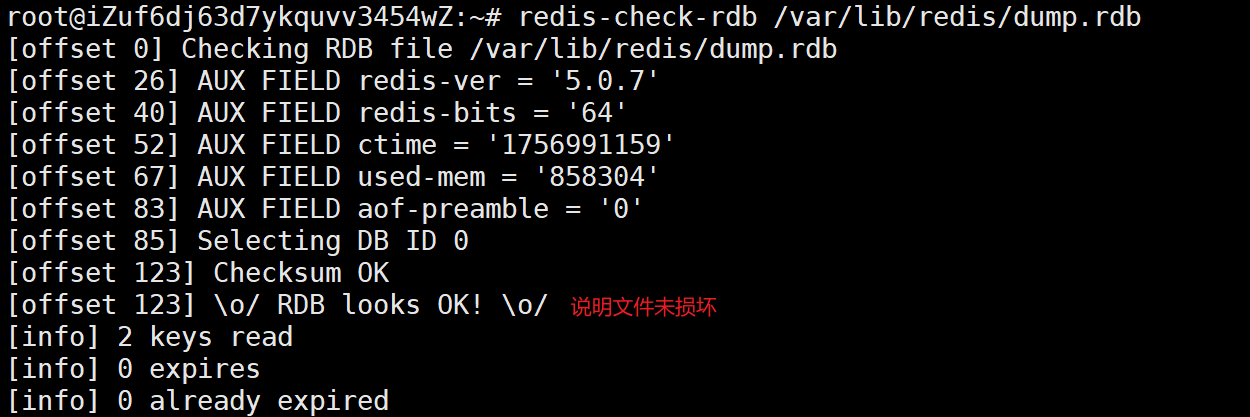

这里我们可以看出dump.rdb里面存储的是不可读的二进制文件。redis服务在启动的时候就会加载该文件中的内容来恢复数据。如果该文件损坏就会导致redis服务无法启动,我们可以通过redis-check-rdb命令来检查

redis-check-rdb /var/lib/redis/dump.rdb

如果文件损坏了要如何修复这里就不介绍了。

保存触发的方式:

我们现在知道了redis服务读取dump.rdb文件来恢复数据,那我们什么时候将数据写入到dump文件中呢?分为自动保存和手动保存。

自动保存:

redis服务的一个核心服务就是定时备份数据,它有许多备份策略存储在redis配置文件中:

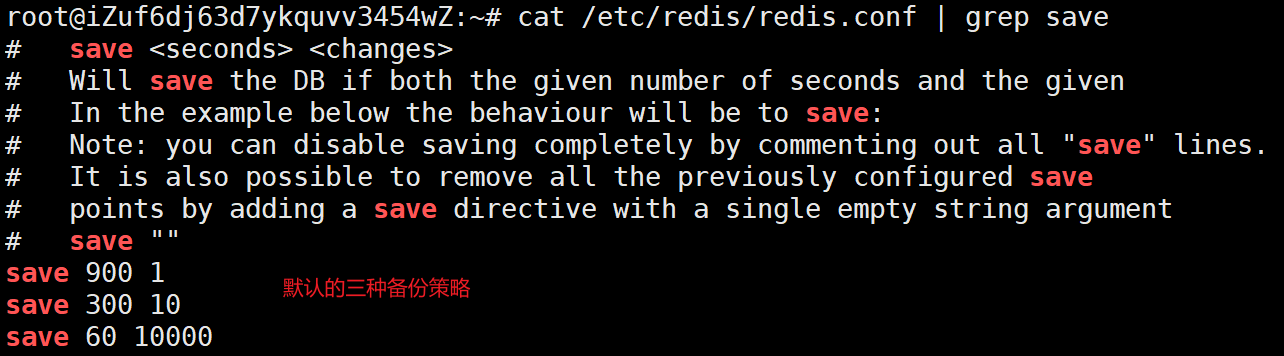

cat /etc/redis/redis.conf | grep save #运行该命令

- save 900 1 : 900秒内有1次修改就保存一次

- save 300 10:300秒内有10次修改就保存一次

- save 60 10000:60秒内有10000次修改就保存一次

当然大家可以自己修改保存策略,至于这个高效策略就需要通过具体的业务来测试寻找了。而如果不需要自动保存的话可以删除这三条并且添加:save ""(空字符串)。

redis服务在"优雅的退出"(systemctl stop redis-server 或者redis自带的退出命令:redis-cli shutdown)的情况下会自动保存一次,"不优雅的退出"(kill -9 或者断电等)就不会触发。

手动保存:

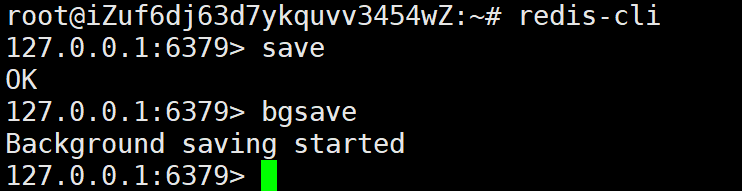

连接上redis客户端后,我们可以运行save(阻塞式)和bgsave(非阻塞式)两个命令来保存

保存的具体过程我们下面再讲。

保存过程

保存分为阻塞式保存和非阻塞式。

阻塞保存:

阻塞式保存很好理解,redis是单线程的,直接往dump.rdb文件写入数据就好了。但是数据如果过大就会造成长时间阻塞,这不符合redis平常任务的短平快的特点,会影响redis的效率,所以一般不推荐使用。

非阻塞式保存:

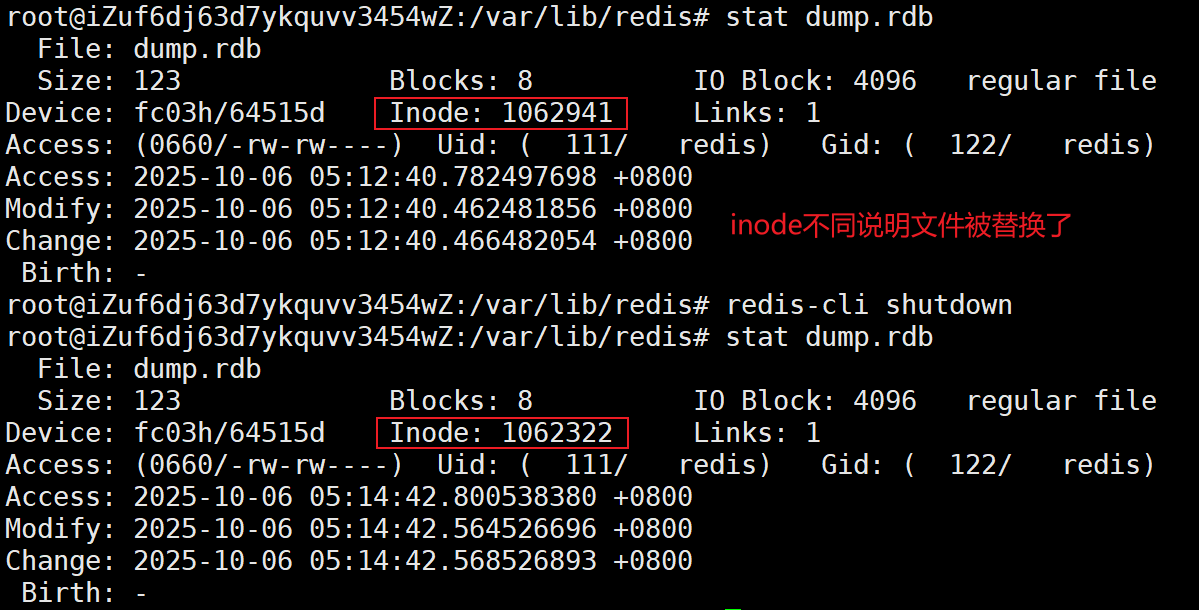

redis是单线程的,所以不能通过多线程来实现后台功能,于是redis选择了多进程,其原理就是linux系统中的 fork() 来创建子进程并将任务交给子进程来实现,同时父进程继续提供redis服务。子进程会生成临时的dump.rdb文件并写入数据,生成完毕后会替换旧的dump文件,有效防止在修改dump文件时程序崩溃导致dump文件被破坏。

效率方面,因为父子进程共享数据和写时拷贝技术,效率并不会低,可以放心使用。

两种保存方式在启动前都会先检测是否已经在保存的过程中了,如果有的话会保存失败。

大家可能看不到文件被替换的过程,我们可以通过stat命令来验证文件被替换了,原理是不同的文件inode编号也不同

这里redis-cli shutdown就是一个bgsave的过程

三:优缺点

优点:

- rdb文件是二进制的,二进制格式紧凑,适合备份,数据转移,灾难恢复

- 加载快,计算机天生适合二进制,读取数据的速度远快于文本存储的AOF

缺点:

- 同样因为是二进制的,导致rdb文件和redis版本相关,不同的版本之间rdb文件可能会失效,这种场景下一般都是写一个服务将旧的内容一条条读取并插入新redis服务

- 无法实时持久化,在两个bgsave过程中如果服务宕机就会丢失这个时间内的数据,这在对于安全性要求极高的服务中是不可取的。

rdb和aof两中方式并不是完全独立的,很多场景rdb会被aof影响,大家可以先去找aof的博客看看,也可以等我下一篇博客。