2025-10-06 Python不基础12——class原理

文章目录

- 1. 表面代码与字节码

- 2. `build_class`

- 2.1. 传入两个关键参数

- 2.2. 执行流程

- 步骤1:初始化元类(`meta`)与命名空间(`namespace`)

- 步骤2:执行类内部的`code object`,填充命名空间

- 步骤3:调用元类(`type`)创建类对象

- 步骤4:返回类对象,赋值给类名变量

- 3. 元类`type`:创建类的“类”

- 3.1. 类的“类型”

- 3.2. `type`创建流程

- 步骤1:`type.__new__`:创建类对象的“骨架”

- 步骤2:`type.__init__`:初始化类对象的“细节”

- 4. 动态创建类

- 5. 流程总结

本文参考视频链接:

- https://www.bilibili.com/video/BV1mB4y1m7FT

当我们在Python中写class定义类时,底层究竟经历了哪些步骤?

1. 表面代码与字节码

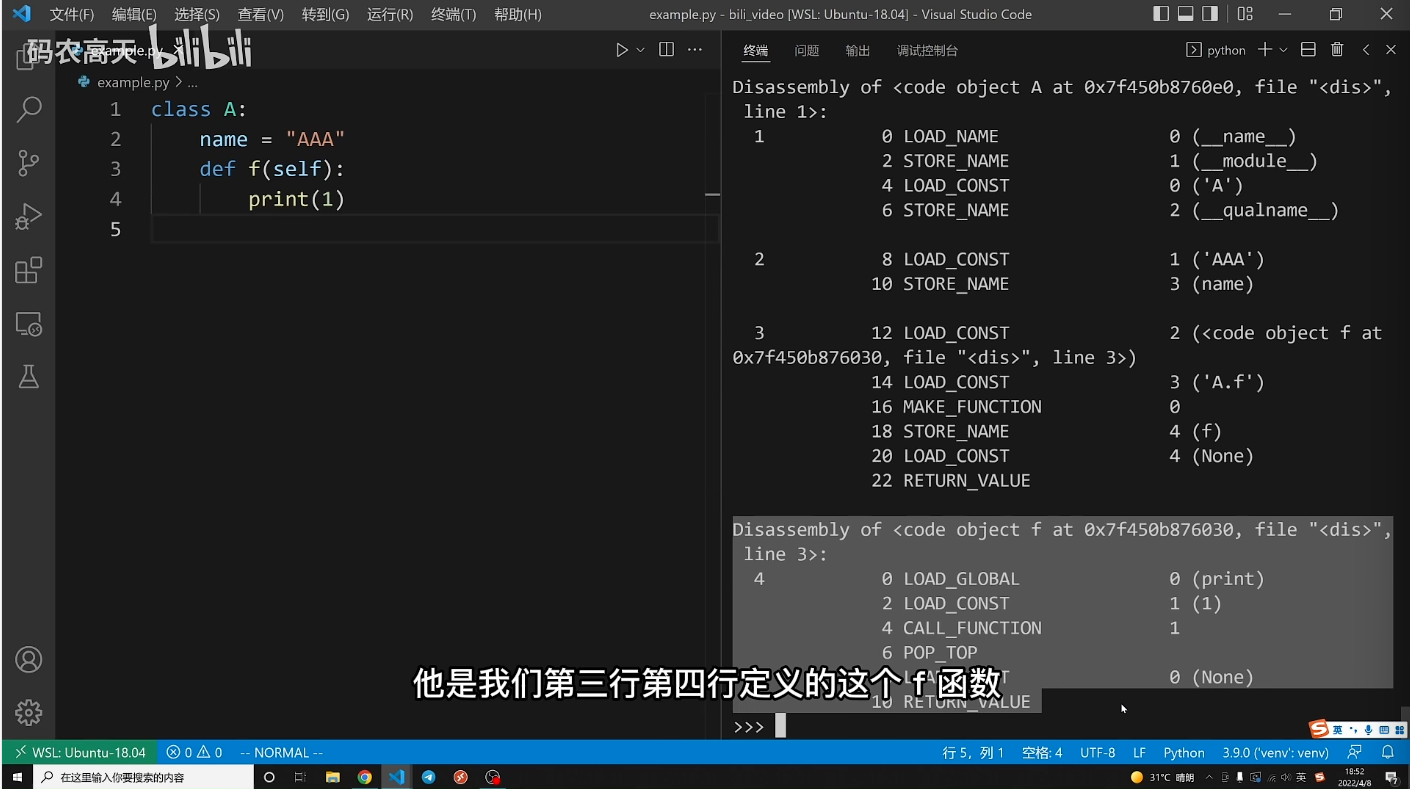

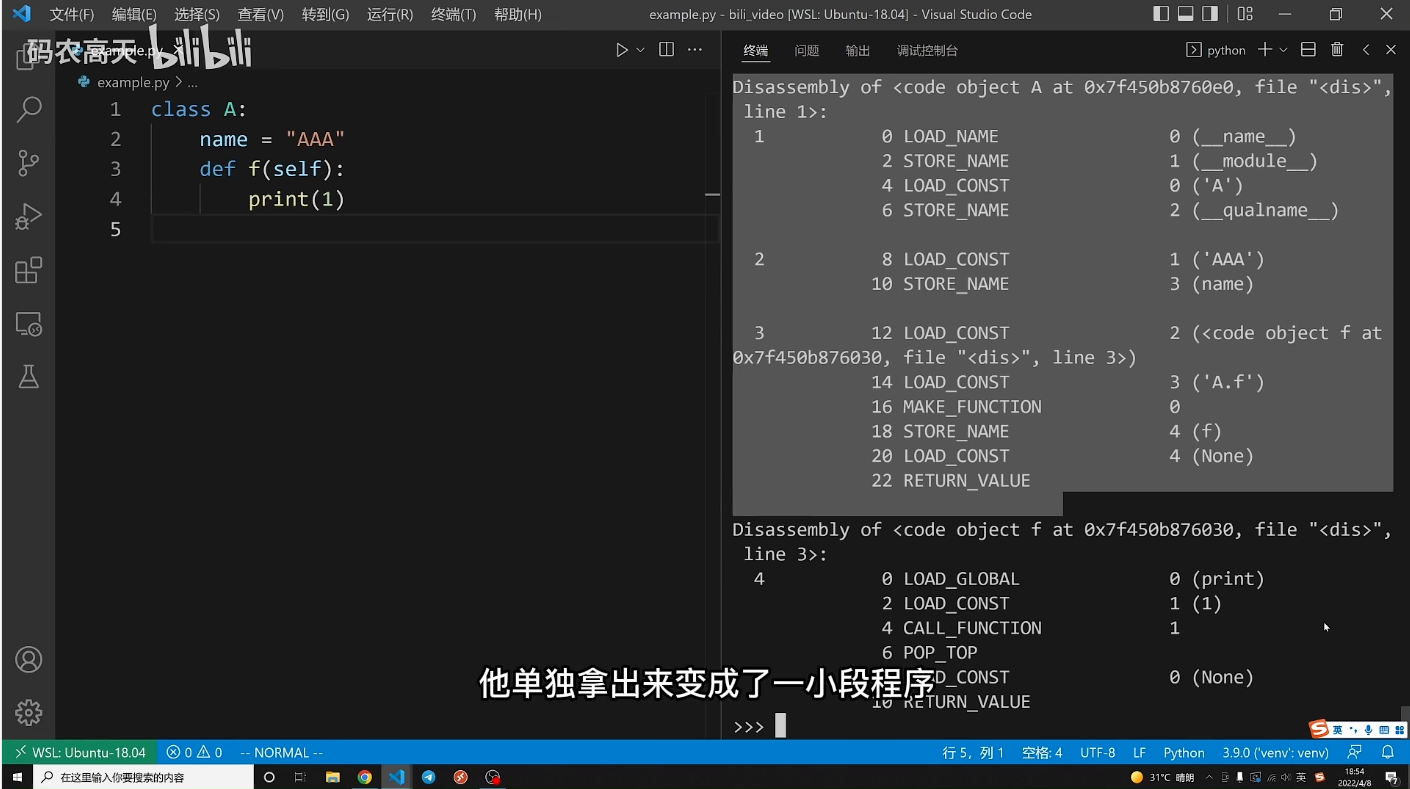

先从一个最简单的类定义示例切入,通过字节码分析,初步发现类定义的“不简单”——类内部代码会被编译为特殊的字节码对象,且依赖内置函数完成最终创建。

# 定义一个简单的类A

class A:name = "AAA" # 类属性def F(self): # 类方法print(1)

通过查看上述代码的字节码,发现两个核心特点:

① 类内部的函数与外部函数无差异

- 类中定义的

F方法,其字节码与在类外部定义的普通函数(如def F(): print(1))完全一致; - 结论:类内部的函数本质仍是普通函数,只是后续会被“挂载”到类上,成为类方法。

② 类内部代码被编译为code object

- 类

A的内部代码(name = "AAA"和def F(...))会被单独编译成一个code object(字节码对象),可理解为“一段可执行的代码片段”; - 这个

code object的作用:后续会被执行,其产生的变量(name、F)会成为类的属性/方法。

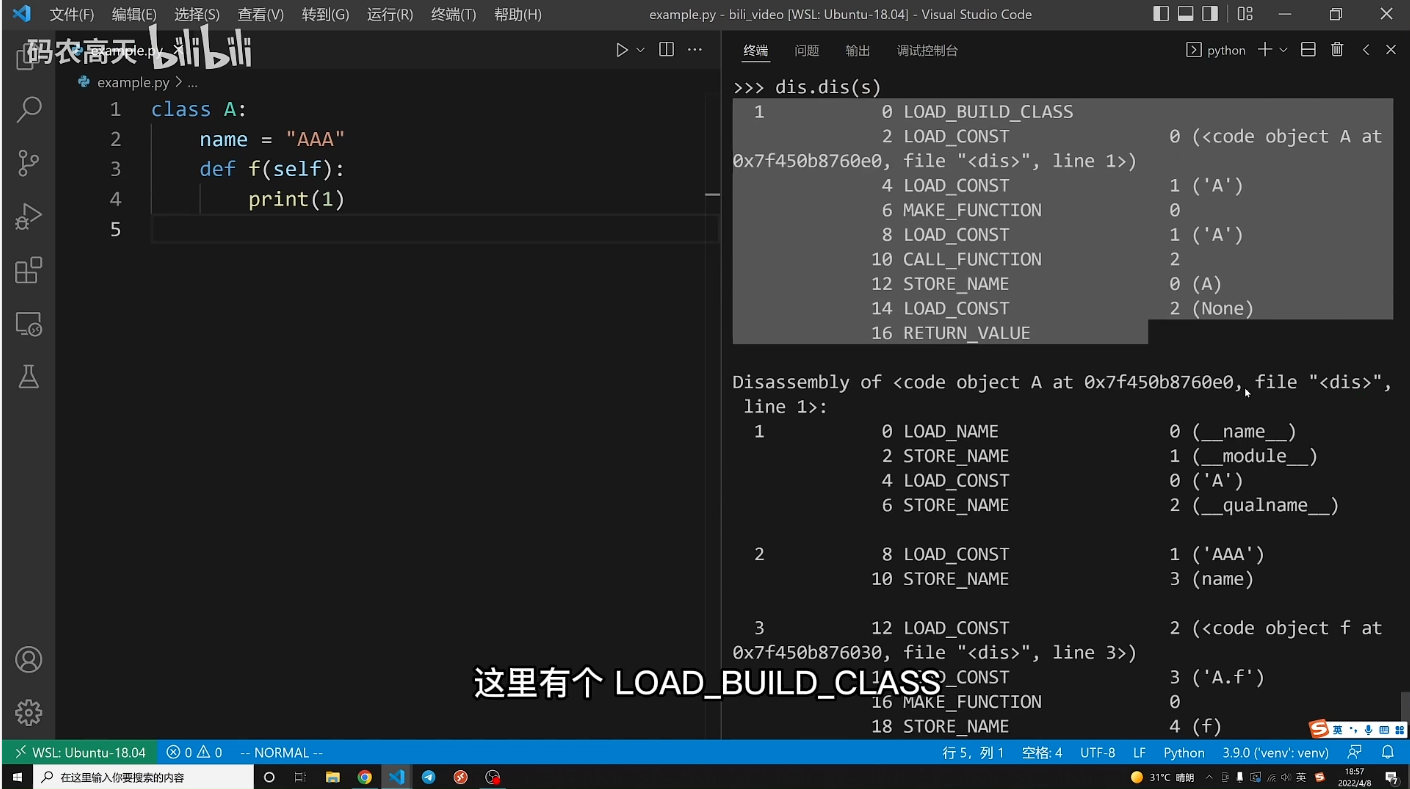

字节码中出现了load_build_class指令,该指令的作用是:将Python内置的build_class函数压入栈中,而build_class是类创建的“核心协调者”。

2. build_class

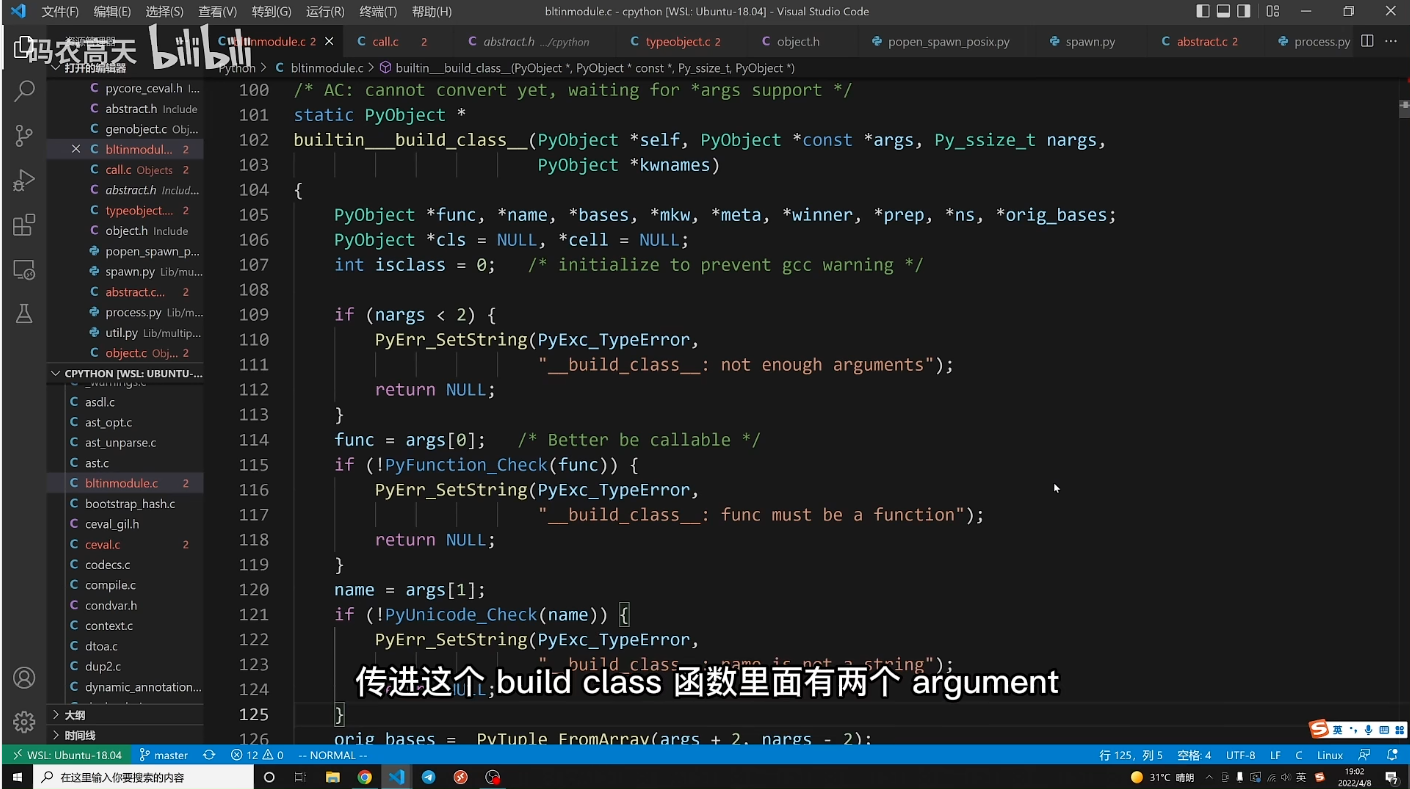

build_class函数是连接“类内部代码”与“最终类对象”的桥梁,其核心工作是处理类内部变量、创建命名空间,并调用元类创建类。

2.1. 传入两个关键参数

当Python执行class A:时,会自动调用build_class函数,且传入两个核心参数:

| 参数类型 | 具体内容 |

|---|---|

code object | 类内部代码(name = "AAA"、def F(...))编译后的字节码对象 |

| 类名(字符串) | 即"A",用于后续给类对象命名 |

| (可选)父类 tuple | 若类有继承(如class A(B):),则传入父类组成的tuple,默认是空tuple(()) |

2.2. 执行流程

build_class函数的执行分4步,最终为类创建“命名空间”,并触发元类的调用:

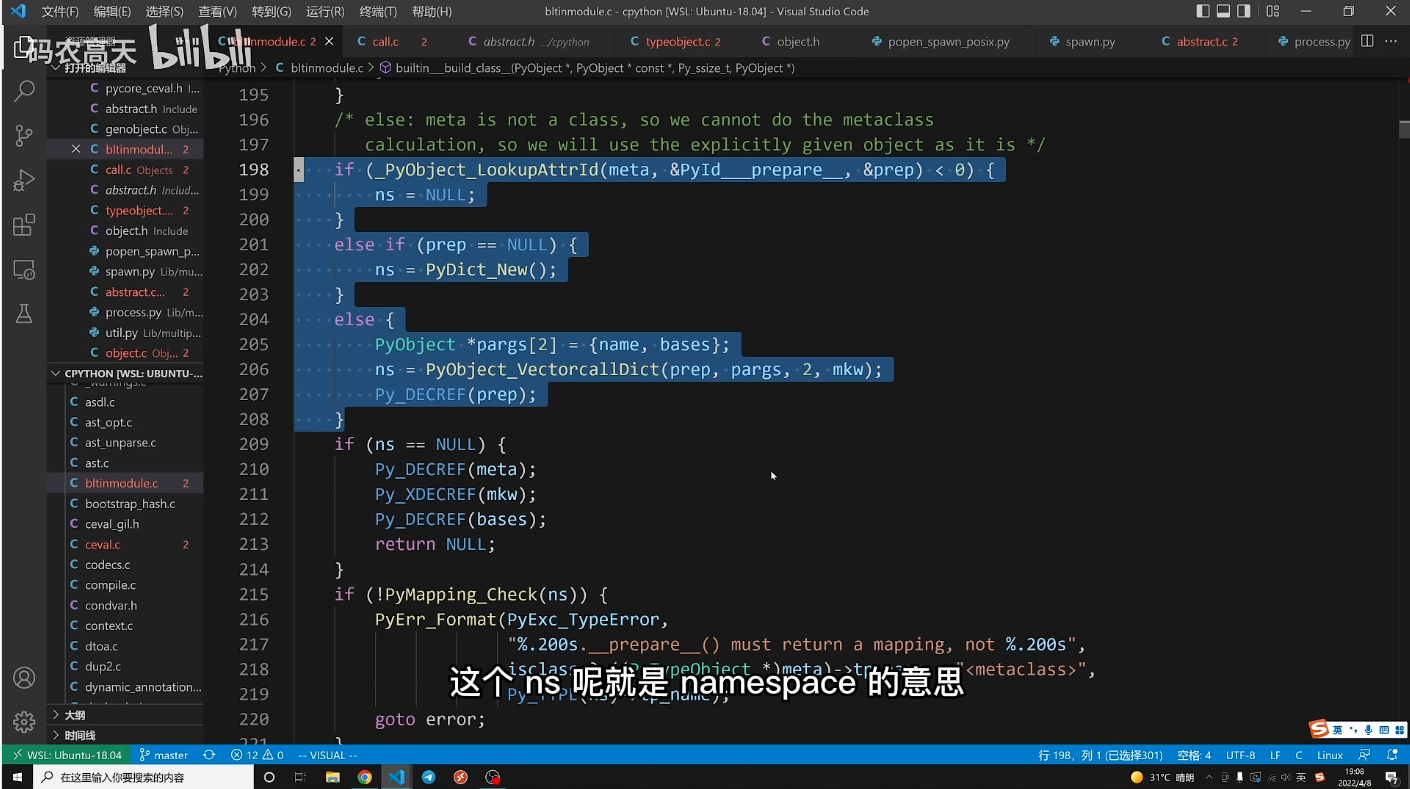

步骤1:初始化元类(meta)与命名空间(namespace)

- 元类(

meta):在无显式指定元类、无父类的情况下,meta默认被赋值为type(Python的内置元类,所有普通类的“类”都是type);- 补充:“元类”即“创建类的类”,后续会进一步解析

type的作用。

- 补充:“元类”即“创建类的类”,后续会进一步解析

- 命名空间(

namespace):创建一个空字典({}),用于保存类内部代码执行后产生的所有变量(如name、F)。

步骤2:执行类内部的code object,填充命名空间

build_class会调用exec(或类似执行逻辑),运行类内部的code object,并将执行过程中产生的局部变量存入namespace;- 执行细节:

- 执行

name = "AAA":向namespace中添加键值对{"name": "AAA"}; - 执行

def F(self): print(1):定义函数F,向namespace中添加键值对{"F": <function F at 0x...>}; - 自动添加内置属性:除了显式定义的变量,还会自动向

namespace添加__module__(类所在模块,如"__main__")和__name__(类名,如"A")。

- 执行

- 执行后

namespace的结构:{"__module__": "__main__","__name__": "A","name": "AAA","F": <function A.F at 0x...> }

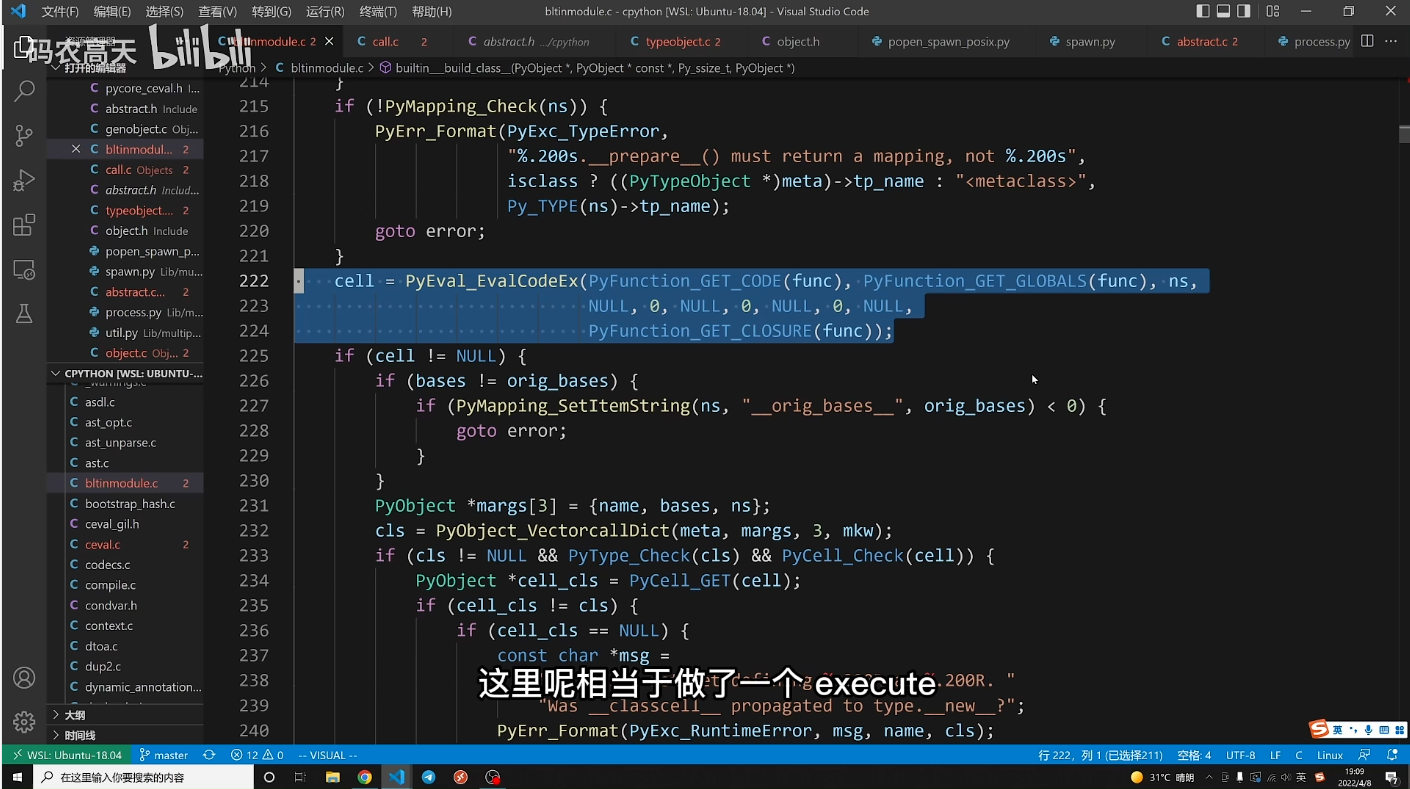

步骤3:调用元类(type)创建类对象

这是类创建的“重头戏”——build_class会调用meta(默认是type),传入3个参数创建类对象:

- 类名(字符串):

"A"; - 父类 tuple:默认

()(无父类时,Python会自动让其继承object,即最终父类是(object,)); - 命名空间(字典):即步骤2中填充好的

namespace。

- 代码层面的等价操作:

type("A", (), namespace),这也是“动态创建类”的核心写法(第 3 章详解)。

步骤4:返回类对象,赋值给类名变量

type调用后返回的结果是一个类对象(即我们平时用的A);build_class将这个类对象返回,并赋值给变量A;- 最终:

A成为类对象,我们可以通过A.name访问类属性,A.F访问类方法,A()创建实例。

3. 元类type:创建类的“类”

Python中所有通过class关键字定义的普通类,其“类”都是type(即type是创建类的元类)。这部分将拆解type如何接收参数并生成类对象。

3.1. 类的“类型”

-

对于实例:

a = A(),type(a)返回A(实例的类型是类); -

对于类:

type(A)返回type(类的类型是元类type);class A:passa = A() print(type(a)) # 输出:<class '__main__.A'>(a的类型是A) print(type(A)) # 输出:<class 'type'>(A的类型是type)

3.2. type创建流程

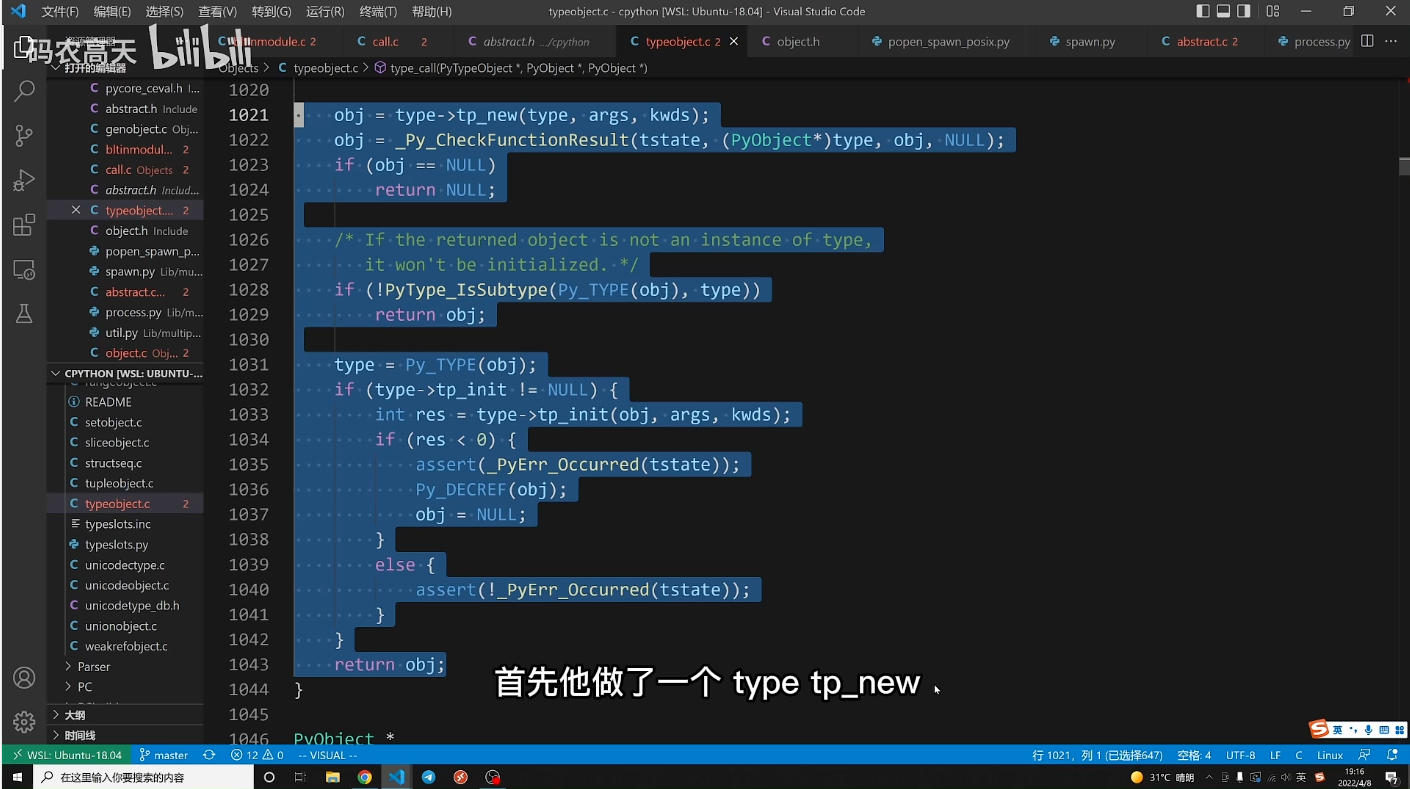

当build_class调用type(类名, 父类, 命名空间)时,type会通过两个核心方法完成类创建:type.__new__和type.__init__(对应Python中的魔术方法__new__和__init__)。

步骤1:type.__new__:创建类对象的“骨架”

-

作用:分配类对象的内存空间,初始化类的核心属性(如

__name__、__bases__、__dict__); -

关键操作:

- 将传入的“类名”赋值给类的

__name__属性; - 将传入的“父类tuple”(默认

(object,))赋值给类的__bases__属性(类的父类集合); - 将传入的“命名空间”复制一份,赋值给类的

__dict__属性(类的属性字典,后续访问A.name就是从这里查找)。

- 将传入的“类名”赋值给类的

-

返回值:创建好的“空”类对象(骨架已搭好,属性已初始化)。

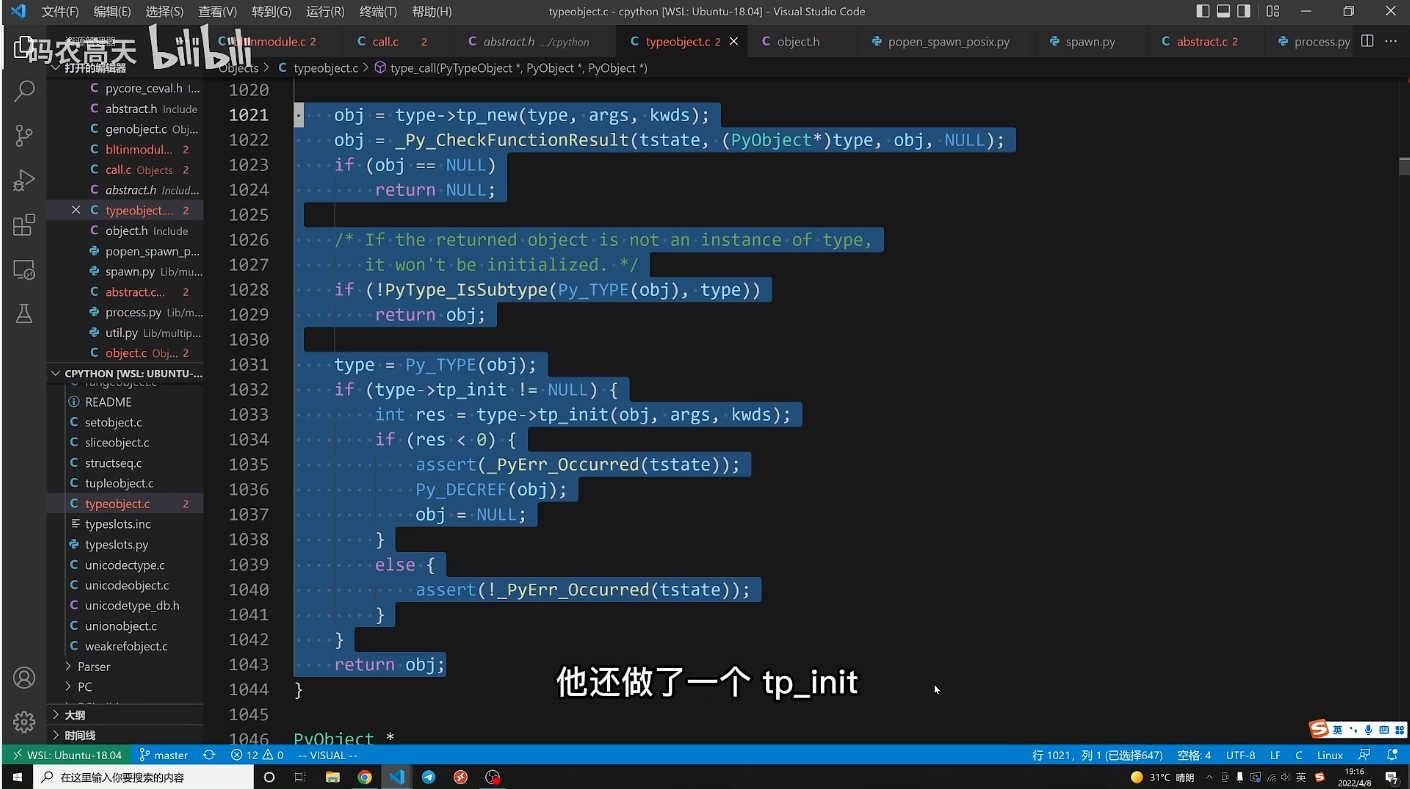

步骤2:type.__init__:初始化类对象的“细节”

- 作用:对

type.__new__创建的类对象进行进一步初始化(如处理类的特殊属性、魔术方法等); - 示例:若类中定义了

__init__、__str__等魔术方法,type.__init__会确保这些方法被正确挂载到类的__dict__中,供后续实例调用。

经过type的处理,最终的类对象A包含以下核心属性:

| 类属性名 | 内容 |

|---|---|

A.__name__ | 类名:"A" |

A.__bases__ | 父类集合:(object,)(默认继承object) |

A.__dict__ | 类的属性字典:包含name、F、__module__等(即步骤2的namespace) |

A.__module__ | 类所在模块:"__main__"(从__dict__中继承) |

4. 动态创建类

静态定义类(class A:)与动态创建类(type(...))完全等价,这进一步验证了类创建的底层逻辑——本质是调用type传入3个参数。

以下代码与前文的class A:完全等价,且执行结果一致:

# 步骤1:定义类内部的变量(对应class A:内部的代码)

def F(self):print(1)

namespace = {"__module__": "__main__", # 自动添加的内置属性"__name__": "A", # 自动添加的内置属性"name": "AAA", # 类属性"F": F # 类方法

}# 步骤2:调用type创建类对象,传入3个参数:类名、父类、命名空间

A = type("A", (), namespace) # 等价于class A: ...# 验证结果:与静态定义的类完全一致

print(A.name) # 输出:AAA

a = A()

a.F() # 输出:1

print(type(A)) # 输出:<class 'type'>

type有两种不同的用法,这是Python的“历史包袱”,但本质都与“类型”相关:

| 用法 | 传入参数数量 | 作用 | 示例 |

|---|---|---|---|

| 查看对象的类型 | 1个 | 返回传入对象的类型(即“实例→类”的映射) | type(A()) → <class '__main__.A'> |

| 创建新的类对象 | 3个 | 作为元类,创建新的类(即“元类→类”的映射) | type("A", (), {}) → 类对象A |

5. 流程总结

将前面的字节码、build_class、type串联起来,类定义的完整流程可分为5步,每一步都有明确的“执行者”和“目标”:

- 编译阶段:类内部代码(属性、方法)被编译为

code object,等待执行; - 协调阶段:

build_class接收code object,创建namespace并执行代码,收集类的所有变量; - 创建阶段:

type(元类)接收3个核心参数,生成类对象,最终赋值给类名(如A)。