驾驭涌现的艺术:自组织系统——解锁复杂世界的创新与适应力

开篇引言:

在一个充满不确定性和相互依赖的时代,我们正面临前所未有的复杂挑战。传统的、线性的、自上而下的解决方案往往力不从心,甚至适得其反。我们不禁要问:是否存在一种更优雅、更自然的方式来应对这种复杂性?一种能够让最深刻的洞察、最坚韧的结构、最创新的方案,从系统内部组件的自然交互中涌现出来的方法?

本文将带您深入探索『自组织系统』——一个强大而独特的实践框架。它并非旨在强加刚性指令,而是致力于巧妙地创造条件,激发系统固有的智能,让模式自然形成、知识自动整合、解决方案自主演化。这不是关于控制,而是关于培养;不是关于预设,而是关于发现。准备好,一同踏上这场从混沌到涌现的思维变革之旅!

导言:驾驭复杂性——自组织的力量

人类文明的进步历程,很大程度上是与我们驾驭和理解周围世界复杂性的能力紧密相连的。从狩猎采集社会到农业文明,从工业革命到信息时代,每一次重大的飞跃都伴随着新的思维范式和工具,帮助我们应对日益增长的复杂性。然而,进入21世纪,我们所面临的挑战——气候变化、全球疫情、经济波动、社会极化、技术颠覆——已远远超越了传统线性思维和自上而下控制所能处理的范畴。

在企业层面,市场竞争愈发激烈,消费者需求瞬息万变,创新周期不断缩短。在个人层面,知识爆炸带来的信息焦虑、职业路径的不确定性、决策的复杂性,也让许多人感到无所适从。传统的管理方法、僵化的组织结构、预设的解决方案,在面对这些“根深蒂固”的复杂问题时,往往显得笨拙、低效,甚至可能因为过度干预而破坏了系统本身的适应能力。

一个核心问题浮出水面:当目标模糊、路径未知、组件繁多且相互纠缠时,我们如何才能有效地行动和创新?

答案可能蕴藏在自然界中一个普遍存在且异常强大的现象之中——自组织 (Self-Organization)。

鸟群在空中盘旋时,没有一个领头鸟指挥每一只鸟的动作,它们却能形成令人惊叹的、流动的队形;蚁群在觅食时,没有中央控制器分配任务,却能高效地构建巢穴并寻找食物;生命从简单的化学物质中涌现,大脑的意识从亿万神经元的连接中浮现……这些看似奇迹的背后,都隐藏着自组织的逻辑:通过大量简单组件之间的局部交互,无需外部集中控制,就能在宏观层面涌现出全局性的有序结构或复杂行为。

自组织并非仅仅是一种被动观察的自然现象。本指南旨在揭示,它更是一种可主动学习和应用的方法论。通过理解其基本原理,并应用一个结构化的自组织模板,我们可以有意识地为系统创造条件,让知识、思想、方案和行动在没有僵化预设的情况下,自然而然地组织起来,从而产生出乎意料的洞察、更具适应性的结构和更加稳健的解决方案。

自组织模板的引入,正是为了将这一强大的自然智慧,转化成为一个可操作、可实践的工具。它不是去命令什么,而是去观察和培养什么。它不是去设计一个终极方案,而是去设计一个能够孕育最佳方案的过程。通过这一模板,我们能够:

- 探索复杂的未知领域:当最优结构未知时,让知识自然聚合。

- 激发深层次的创新:打破固有的思维模式,允许新颖的关联涌现。

- 解决“棘手”的问题:通过多维度的视角和涌现的协同效应找到突破口。

- 构建适应性强的系统:在不确定性中保持灵活性和恢复力。

本文将带领您踏上一段深度探索之旅,内容涵盖:

- 核心理论基石:揭示自组织背后的科学原理,理解复杂系统、涌现与反馈循环。

- 模板深度剖析:详细解读自组织模板的每一个构成要素,包括如何选择元素、设计规则和引导过程。

- 可复现实战案例:通过多个精心设计的、高精度的案例,手把手演示模板在知识管理、问题解决和创新策略等领域的实际应用,包括两个全新设计的超深度案例。

- 变体与高级应用:探讨模板的不同运用方式,以及如何在更复杂的场景中驾驭涌现。

- 最佳实践与陷阱:分享成功应用的关键要素,并指出常见的误区及规避策略。

- 整合与其他方法论:探讨自组织思维如何与其他主流方法论(如设计思维、敏捷开发)协同增效。

无论您是寻求提升个人认知效率的知识工作者,还是致力于激发团队创新活力的组织领导者,亦或是应对复杂社会难题的研究者或政策制定者,本指南都将为您提供一个崭新的视角和一套实用的工具,让您从容驾驭复杂性,发现涌现的无限可能。

第一章:自组织现象的理论基石

要真正掌握自组织模板,仅仅了解其操作流程是远远不够的。我们需要深入理解其背后的科学逻辑,即复杂系统、涌现、反馈循环等理论概念。这些理论不仅解释了自组织为何发生,更重要的是,它们为我们如何有效地“设计”自组织提供了深层次的指导。本章将为您构建一个坚实的理论基础,帮助您从根本上理解自组织的力量。

1.1 复杂系统:一个多维度的世界

在讨论自组织之前,我们必须首先理解“复杂系统”这一核心概念。我们身处的世界,从微观的原子到宏观的宇宙,从生物体到社会经济,都充满了各式各样的系统。但并非所有系统都是“复杂”的。

什么是系统?

系统是由相互关联和相互作用的组件(或称“元素”、“主体”)构成的一个整体,其整体具有组件本身不具备的属性或行为。

简单系统与复杂系统

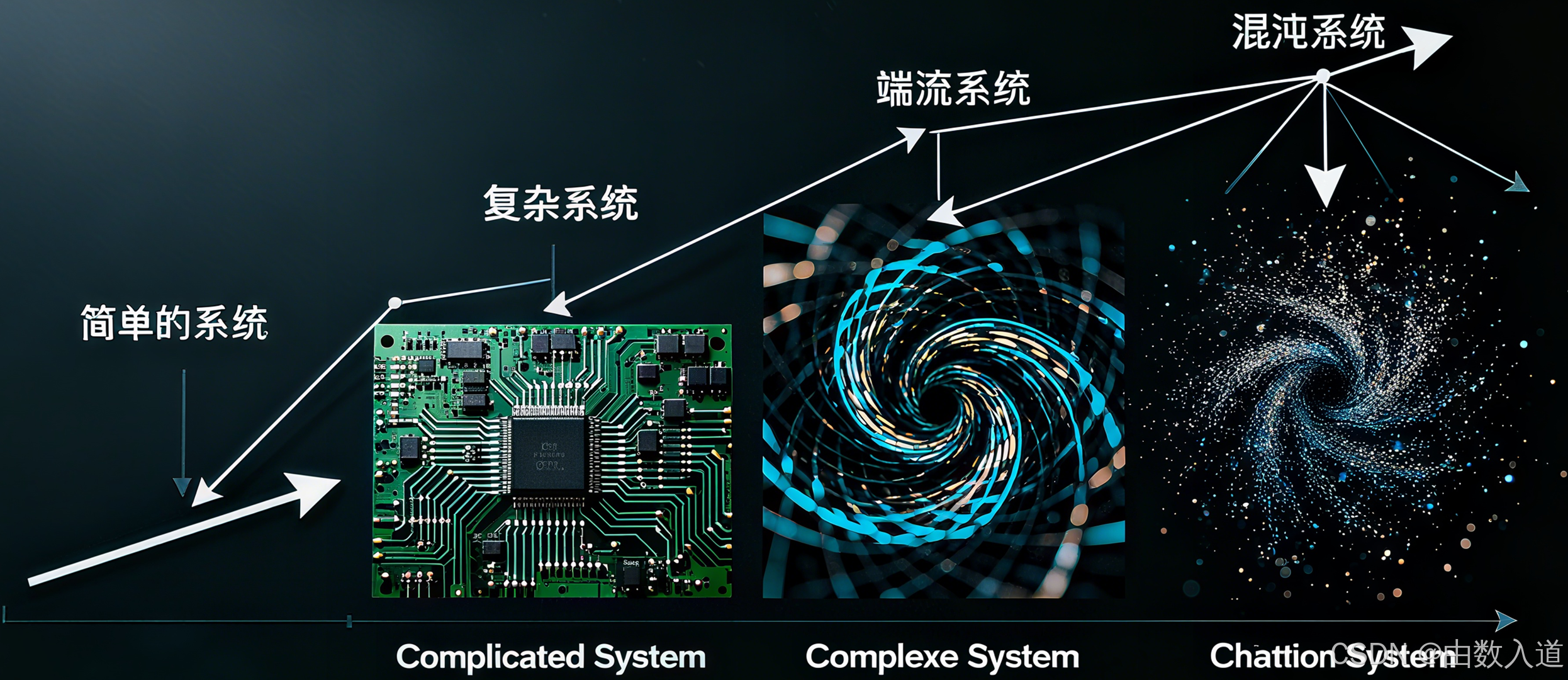

为了更好地理解复杂系统,我们可以将其与“简单系统”、“复杂但非复杂系统”和“混沌系统”进行对比。

-

简单系统 (Simple Systems):

- 特征:组件数量少,相互作用方式固定且易于预测。线性关系为主。

- 行为:可完全预测,可以通过分析各个组件及其交互来理解整个系统。

- 例子:一个简单的杠杆、一个传统的固定齿轮装置、一个线性方程式。

- 管理:易于规划和控制,可精确设计。

-

复杂但非复杂系统 (Complicated Systems):

- 特征:组件数量可能很多,相互作用也可能很复杂,但这些交互是可明确定义的、可重复的,且通常是线性的或可分解为线性部分。

- 行为:可预测(如果拥有足够的信息和计算能力),但难以通过直觉理解。需要专家才能理解和维护。

- 例子:一架波音747飞机、一台现代计算机、一个复杂的传统工厂流水线。

- 管理:需要专业知识和工程设计,通过分解和精细协调来管理。

-

复杂系统 (Complex Systems):

- 特征:

- 多主体 (Many Interacting Agents):由大量独立的、相互作用的组件组成(这些组件可以是人、细胞、思想、公司等)。

- 局部交互 (Local Interactions):组件之间主要进行局部而非全局的交互。没有中央控制器来指挥所有组件的行为。

- 非线性 (Non-linearity):系统的输出与输入不成比例。微小的初始变化可能导致巨大的、不可预测的后果(蝴蝶效应)。

- 涌现 (Emergence):系统整体的行为和属性无法简单地从其各个组件的属性总和中预测或推导出来。整体大于部分之和。

- 适应性 (Adaptability):系统能够根据环境的变化调整其结构和行为,以保持生存或优化性能。被称为“复杂适应系统”(Complex Adaptive Systems, CAS)。

- 反馈循环 (Feedback Loops):系统自身的输出会反过来影响其未来的输入。

- 自组织 (Self-organization):无需外部指导,系统自身就能形成有序的结构和行为模式。

- 开放性 (Openness):系统通常不是孤立的,它会与环境交换能量、物质和信息。

- 行为:通常不可预测,或只能在统计学意义上预测。行为模式是非确定性的,涌现是其标志性特征。

- 例子:生态系统、大脑、社会经济系统、城市交通、全球互联网、蚁群、人脑中的神经网络、创新社群。

- 管理:无法通过传统控制来管理。需要通过修改其环境、局部规则或边界条件来“引导”其涌现行为。

- 特征:

-

混沌系统 (Chaotic Systems):

- 特征:对初始条件极其敏感的非线性系统。

- 行为:虽然是确定性的(未来状态完全由当前状态决定),但在实践中是不可预测的,因为任何微小的测量误差都会被迅速放大。

- 例子:天气系统(短期可预测,长期不可预测)。

- 管理:几乎无法控制或预测。

复杂系统在现实中的意义

理解复杂系统至关重要,因为它揭示了我们所面临的许多挑战的本质:

- 经济危机:并非单一原因,而是市场参与者互动、政策、心理预期等多因素的非线性涌现。

- 社会变革:个体的意见和行动通过社交网络传播、放大,形成宏观的社会运动。

- 癌症研究:单个细胞层面基因突变,通过复杂的细胞间交互,最终导致肿瘤的涌现。

- 项目管理:团队成员间沟通、任务依赖、外部干扰等形成了复杂的相互作用网络,线性计划常常失效。

传统的科学和工程学偏爱将问题分解为简单部分,然后分别解决。但在复杂系统中,这种“还原论”的方法常常失败,因为整体的属性并不仅仅是部分的总和。我们需要一种能够从全局视角出发,理解并利用系统内在生成性的方法。自组织,正是这样一种方法。

1.2 涌现:部分交互与整体智能

在复杂系统的核心,存在一个最具吸引力也最难以捉摸的现象——涌现 (Emergence)。涌现是自组织最显著的标志,也是我们积极寻求通过自组织模板去激发和捕获的宝贵结果。

什么是涌现?

简单来说,涌现指的是一个系统或实体展现出它组成部分所不具备的属性、行为或结构。这些宏观层面的属性、行为或结构,无法通过简单地加总或预测其微观组成部分的行为来推导。

诺贝尔物理学奖得主菲利普·安德森 (Philip W. Anderson) 在其著名论文《多者异矣 (More Is Different)》中深刻阐述了涌现的理念:系统层次结构中的每一级都可能展现出在其下级无法解释的全新定律和现象。

涌现的核心特征:

- 非还原性 (Non-reducibility):整体的性质不能完全还原为部分的性质。

- 不可预测性 (Unpredictability):给定所有底层组件及其交互,你可能依然无法精确预测或推断出宏观涌现的模式。

- 自发性 (Spontaneity):涌现的结构和模式通常是自发形成的,而不是由外部实体设计或强制产生的。

- 因果反向 (Downward Causation - sometimes):宏观的涌现模式反过来可以影响其微观组成部分的行为。例如,一个城市的交通流量模式(涌现)会影响单个司机的驾驶选择(微观行为)。

涌现的类型

涌现现象可以分为不同的层次:

-

弱涌现 (Weak Emergence):

- 理论上,如果能获取足够多的信息,并拥有无限的计算能力,我们可以从微观层面预测或推导出宏观现象。只是这种预测在实践中极其困难或不可能。

- 例子:水分子行为导致水的流动性、温度;交通拥堵模式;细胞的自噬过程。

-

强涌现 (Strong Emergence):

- 宏观现象具有完全新颖的性质,即使拥有所有微观信息和无限计算能力,也无法从微观层面预测或推导出。它代表了一种真正的“新奇性”。

- 例子:意识(从神经元交互中涌现)、生命的起源、意义的产生。

- 强涌现在哲学和科学界仍有争议,但它凸显了复杂系统能够创造出超出其组件简单叠加的全新存在。

自然界与社会中的涌现案例

- 物理学:

- 温度:单个分子没有温度,但大量分子的平均动能构成了温度这一宏观性质。

- 磁性:单个电子的自旋在特定条件下可以集体涌现出强大的宏观磁场。

- 生物学:

- 鸟群、鱼群:数以万计的个体,通过简单的“避开邻居”、“跟随邻居”、“靠近邻居”等局部规则,形成了高度协调、灵活变化的宏大队形,没有领袖,没有中央控制。

- 蚁群智能:单个蚂蚁智能有限,但通过信息素(费洛蒙)的局部交互,整个蚁群能找到最短路径、分配任务、构建复杂巢穴。

- 生命:从无生命的分子中涌现出具有自我复制、代谢和适应能力的生命体。

- 大脑与意识:千亿个神经元通过突触连接和电化学信号进行局部交互,最终涌现出思维、情感、学习和意识。

- 社会学与经济学:

- 市场经济:无数消费者和生产者的局部交易和决策,共同形成了商品价格、供求关系和宏观经济波动。没有一个中央经济计划者能完全控制或预测市场。

- 城市交通:数百万车辆和行人的独立决策,共同形成了交通拥堵、疏导模式。

- 流行文化:个体的喜好和传播,通过社交网络扩散,形成时尚潮流、网络热点。

涌现与自组织模板

自组织模板的核心目的,正是有意识地为涌现创造条件。通过精心选择Elements和设计Local Interaction Rules,我们并非直接设计最终的“涌现结果”,而是设计一个能够让宏观洞察、新型结构和协同效应自然浮现的微观环境。我们扮演的角色不是建筑师,而是园丁——播下种子,提供养分,去除杂草,然后耐心观察和培育,让生命(涌现)自主成长。

在复杂的知识域进行探索时,我们常常发现难以找到最佳的分类方法。强行分类可能限制了我们的思维,忽略了更深层次的联系。自组织模板允许我们从散乱的“元素”中,发现它们之间自然的引力,让它们“自行”聚类,形成意想不到但富有意义的知识“星系”。

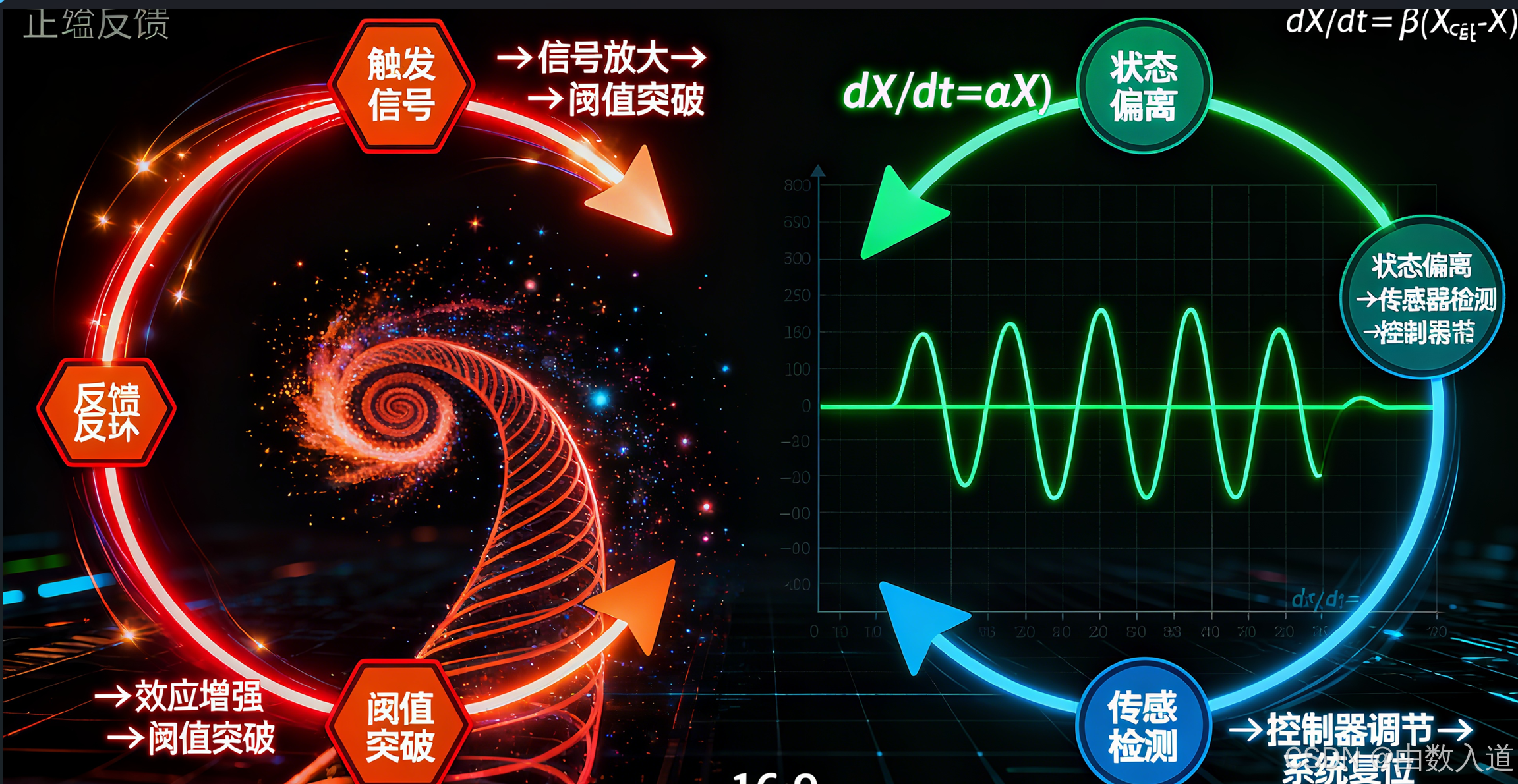

1.3 反馈循环:系统演化的动力源

理解自组织和涌现,离不开对反馈循环 (Feedback Loops) 的认识。反馈是所有复杂系统中的核心机制,它决定了系统如何响应内部和外部的变化,如何演化,以及是趋于稳定还是趋于极端。

什么是反馈?

反馈指的是一个系统在运行时,其输出会反过来影响其未来的输入。这形成了一个循环的因果链。

反馈循环的两种基本类型:

-

正反馈循环 (Positive Feedback Loop / Reinforcing Loop):

- 特征:输出的增加会导致更大幅度的输出增加,或者输出的减少会导致更大幅度的输出减少。它会放大系统中的变化,推动系统向一个方向加速发展,导致指数级增长或崩溃、失控。

- 作用:是系统成长、衰退、变革的动力源,会导致系统的“脱缰”行为。

- 例子:

- 经济:股市上涨吸引更多投资者,进一步推高股价(泡沫形成)。

- 社会:网络热点话题被更多人讨论和分享,进一步提升其流行度。

- 生物:火灾的蔓延(火势越大,可燃物燃烧越快,火势越猛)。

- 学习:学习效果好->自信心增加->学习动力更强->学习效果更好(良性循环)。

- 在自组织中,正反馈可以加速某些模式的巩固或新兴结构的生长。如果某些元素的连接被强化,它们会吸引更多相关元素,形成更强的聚类。

-

负反馈循环 (Negative Feedback Loop / Balancing Loop):

- 特征:输出的增加会导致输入减少,从而抑制输出的进一步增加;反之,输出的减少会导致输入增加,从而抵抗输出的进一步减少。它会抵制系统中的变化,将系统拉回平衡点或目标状态。

- 作用:是系统保持稳定、自我调节、实现目标(Goalkeeper)的机制。

- 例子:

- 生物:人体体温调节系统(体温升高时,身体出汗散热以降温;体温降低时,身体颤抖产热以升温)。

- 工程:恒温器控制取暖器(温度低于设定值时开启,高于设定值时关闭)。

- 市场:商品价格过高导致需求下降,从而迫使价格下降。

- 组织:质量监控系统(发现产品缺陷->返工->减少缺陷产品流入市场)。

- 在自组织中,负反馈可以阻止某些模式无限制地增长,引入多样性,或将系统引导至一个稳定的宏观结构。例如,“避免过度连接”的规则可以防止所有元素都聚在一起形成一个无意义的巨型集群。

反馈循环与自组织模板的设计

自组织模板中的Local Interaction Rules,本质上就是设计微观层面的反馈机制。

- 当我们设计“考虑元素如何相互补充或增强”的规则时,我们是在引入正反馈,鼓励元素形成更紧密的群组或协同效应。

- 当我们设计“识别元素之间的潜在张力或权衡”的规则时,我们是在识别可能阻止某些结合过度膨胀的负反馈,或者找到需要平衡的地方。

- “寻找在相似尺度或时间范围运作的元素”可以帮助构建不同层次的负反馈,保证结构的多样性而非单一片面的增长。

通过巧妙地设计这些局部规则,我们可以引导系统在宏观上涌现出我们期望的秩序,而不会导致混乱或僵化。成功的自组织并非完全放任自流,而是在初期阶段精心设置边界条件和反馈机制,然后让系统自由演化。

理解反馈循环,能让我们更好地预测和影响自组织过程。一个看似简单的规则,如果引入了强大的正反馈,可能会迅速导致某个模式的统治性地位;而一个恰当的负反馈,则可能维持系统的多样性,防止偏见,或者引导系统达到一个稳定的、富有创造力的“甜点”。

1.4 自组织与显式控制:两种范式之争

在人类历史上,我们长期以来习惯于通过“显式控制”(或称“自上而下控制”、“中心化控制”)来管理系统。这种模式假设我们可以预测系统的行为,并能通过明确的指令和等级结构来管理它。然而,随着我们对复杂系统的理解加深,以及所面临挑战的性质发生变化,我们不得不重新审视这种控制范式。自组织则代表了一种截然不同的方法。

显式控制范式 (Explicit Control Paradigm)

- 核心理念:系统可以通过设计、规划和指令来管理。存在一个拥有全局知识并能发出命令的中央控制器。

- 假设前提:系统行为是可预测的、线性的,或者可以通过分解为可预测的子系统来处理。信息可以集中。

- 典型特征:

- 中心化:决策权和信息位于少数几点。

- 等级制度:命令从顶层向下流动。

- 规划性:强调预先制定详细计划和蓝图。

- 分解性:将大问题分解为小问题,然后独立解决。

- 例子:军事指挥、传统公司管理(泰勒制)、大型工程项目(瀑布模型)、法律法规。

- 优点:

- 在简单和复杂但非复杂系统(Complicated Systems)中非常高效。

- 确保一致性和可预测性。

- 当需要快速、统一的决策时具有优势。

- 缺点:

- 僵化性:难以适应快速变化的环境,因为改变需要自上而下的批准。

- 低效性:在复杂系统中,中央控制器难以获得实时、全面的信息,决策速度慢且容易出错。

- 扼杀创新:缺乏局部自主性,可能会压制基层的创造力和实验精神。

- 抗脆弱性差:中央节点的故障可能导致整个系统崩溃。

自组织范式 (Self-Organization Paradigm)

- 核心理念:系统通过其组成部分之间的局部交互,无需外部或内部的中央代理控制,就能自发地、涌现地形成宏观结构和行为。

- 假设前提:系统是复杂的、非线性的,信息是分布式且不完全的。整体的智慧高于个体。

- 典型特征:

- 去中心化:决策和信息分布在各个组件中。

- 局部规则:组件遵循简单的局部交互规则。

- 涌现性:宏观结构和行为是自发形成的。

- 适应性:能灵活应对环境变化。

- 恢复力:单个组件的失效不会导致整个系统崩溃,系统能从局部扰动中恢复。

- 高效利用信息:信息在局部生成和使用,无需昂贵的集中收集和处理。

- 优点:

- 适应性强:能迅速响应环境变化,灵活调整。

- 创新性高:鼓励局部实验和新模式的涌现。

- 恢复力强:分布式特性使其不易受单一故障点影响。

- 高效利用信息:信息在局部生成和使用,无需昂贵的集中收集和处理。

- 缺点:

- 初期混乱感:缺乏明确的中央指令,过程看起来可能无序。

- 难以预测:结果是涌现的,可能与预期有所不同。

- 需要时间:有效结构形成需要一定的探索和学习时间。

- 边界条件设计挑战:需要精心设计初始条件和局部规则,否则可能导致无效或有害的涌现。

两种范式的平衡与协同

在现实世界中,纯粹的显式控制或纯粹的自组织都很少见。更有效的策略是认识到它们的适用场景,并寻求两者之间的平衡与协同。

- 在稳定、可预测的环境下,显式控制可以提供效率和一致性。

- 在动态、不确定、需要创新的复杂环境下,自组织则展现出其独特的优势。

自组织模板正是这种混合策略的体现。它并非完全放弃引导,而是通过**“设计涌现的条件”**来间接引导。模板中的{{exploration_task}}和Expected Output提供了方向和目标(某种程度上的“控制”),而Elements、Local Interaction Rules和Process则为自组织提供了微观动力学机制(“自由”)。

我们的任务是成为一名“引导涌现的建筑师”,而非“强制控制的指挥官”。这要求我们从“告诉系统做什么”转变为“为系统创造一个能让正确事情自然发生的有利环境”。

1.5 开放系统与耗散结构:通往有序之路

自组织并非“无中生有”,它需要一定的物理和信息条件。其中,开放系统 (Open Systems) 和 耗散结构 (Dissipative Structures) 是理解自组织如何在远离平衡态的条件下产生秩序的关键概念,这主要归功于比利时物理化学家伊利亚·普利高津 (Ilya Prigogine) 的工作,他因此于1977年获得了诺贝尔化学奖。

什么是热力学平衡?

在物理学中,一个系统如果被隔离起来,最终会趋向于热力学平衡——即达到最大熵状态,内部没有任何宏观上的变化,所有差异都趋于消失(如,一杯热水最终会和室温冷水混合直至温度均匀)。这是一个无序、均匀、死寂的状态。根据热力学第二定律,孤立系统的熵(无序度)总是增加的。

开放系统 (Open Systems)

与孤立系统相对的是开放系统。开放系统能够与环境进行能量和物质(或信息)的交换。

- 特征:持续地从外部输入能量和物质,同时也向外部耗散能量和物质。

- 例子:活着的生物体(从食物中获取能量,排出废物)、城市(输入资源,输出产品和废弃物)、一个团队(输入信息,输出结果)。

- 意义:开放性是系统能够维持自身存在、抵抗熵增的前提。没有能量和物质的持续输入,系统将必然趋于平衡和无序。

耗散结构 (Dissipative Structures)

普利高津指出,在远离热力学平衡的开放系统中,如果存在持续的能量和物质流动,系统可以在宏观层面自发地形成和维持有序的结构,即便这些结构本身是不稳定的,需要持续地耗散能量来维持。这种在能量和物质交换中形成的、需要耗散能量才能维持的有序结构,被称为耗散结构。

- 特征:

- 远离平衡态:系统内部存在显著的非均匀性、不平衡状态。

- 开放性:需要持续与环境进行能量和物质交换。

- 非线性:微小扰动可能导致宏观结构的变化。

- 自维持性:通过耗散外部输入的能量来维持自身的有序结构。

- 例子:

- 贝纳德对流 (Bénard Convection Cells):在一个底部加热的液体层中,当温度梯度足够大时,液体会从无序的运动转变为规则的六边形对流胞,形成稳定图案。这是一个宏观有序结构,通过耗散热能来维持。

- 化学振荡 (Belousov-Zhabotinsky Reaction):一种具有周期性颜色变化的化学反应,形成波动的图案。

- 生命体:从细胞到复杂的生物体,都是典型的耗散结构,通过新陈代谢不断从环境中获取能量和物质,维持生命活动。

- 社会组织:公司、城市等也都可以视为耗散结构,通过信息、资源和人员的流动来维持其结构和功能。

耗散结构与自组织模板

理解耗散结构对自组织模板的应用具有深刻的指导意义:

- 创造“能量流”:在应用自组织模板时,我们的“元素” (

Elements) 可以被视为系统中的“物质流”,而Local Interaction Rules和Process则提供了“能量流”和“信息流”。持续地审视元素、识别连接、允许模式出现,这个过程本身就是在进行信息和认知的“耗散”,从而形成新的知识结构。 - 拥抱不平衡:不要害怕“混乱”或“未组织”的初始状态。正是这种远离平衡的“不平衡”状态,为自组织的发生提供了必要条件。模板鼓励我们在不施加预设结构的情况下开始探索。

- 维持开放性:在探索过程中,保持对新元素、新规则、新观点的开放性,不断将外部信息引入系统,这能确保涌现的结构是适应性的,而非僵化的。

- 关注边界:耗散结构往往在系统的边界处形成,即与环境交互最频繁的地方。在自组织模板中,这意味着我们需要关注

{{exploration_task}}与外部世界的接口,以及Elements之间的“摩擦点”和“连接点”。

简而言之,自组织模板并非只是将一堆东西随机堆在一起。它通过设计一套机制,模拟了开放系统在远离平衡态下,如何通过持续的“信息耗散”和“局部交互”,自发涌现出有意义、有序的“知识耗散结构”或“解决方案耗散结构”。

1.6 临界点与相变:系统转型的奥秘

在复杂系统的演化过程中,有时系统会突然从一种行为模式或结构状态,迅速转变为另一种行为模式或结构状态,这种现象被称为相变 (Phase Transition)。而引发相变的关键时刻或条件,则称为临界点 (Critical Point)。

什么是相变?

相变是物理学中的一个概念,最常见的例子是水从液态变为固态(结冰)或气态(蒸发)。在相变过程中,系统的一些宏观性质会发生剧烈变化,但构成系统的微观粒子本身并没有改变。

- 特征:

- 非连续性:在临界点附近,系统的行为会发生突然的、非线性的转变。

- 整体性:相变是整个系统的宏观行为,而非局部行为。

- 新旧模式的对立:系统从一种稳定的组织模式转变为另一种。

- 例子:水的结冰或沸腾、铁磁材料的磁化、人群中的突然恐慌或狂热、社会革命。

什么是临界点?

临界点是系统参数达到某个特定阈值时,可能发生相变的条件。在临界点附近,系统对微小的扰动变得异常敏感,一个微小的“推力”就可能导致系统做出巨大的响应。

- 雪崩现象 (Sandpile Model):物理学家巴克 (Per Bak) 提出的沙堆模型很好地说明了临界点的概念。当沙子一粒一粒地落在沙堆上时,沙堆会逐渐增高。在大多数情况下,一粒沙子只会导致很小的局部塌陷。但当沙堆的高度和坡度达到某个临界状态时,再加一粒沙子,就可能引发一场覆盖整个沙堆的大型雪崩。在这个模型中,沙堆的坡度或高度就是“临界参数”。

- 自组织临界性 (Self-Organized Criticality, SOC):这是复杂系统的一个重要概念,指的是许多自然系统会自发地演化到一种临界状态,在这种状态下,它们会处于持续的、不稳定的平衡之中,并显示出幂律分布的事件(即小事件频繁,大事件稀少但不可避免)。例如,地震模型的断裂、森林火灾的蔓延,都是自组织临界性的表现。

临界点与自组织模板

在自组织模板的应用中,理解临界点和相变具有重要的实践意义:

- 寻找突破机会:在知识探索、问题解决的过程中,我们常常会感到进展缓慢,陷入某种“僵局”。这可能意味着系统(或我们的认知系统)正处于一个稳定的、但并非最优的模式中。我们需要识别并创造条件,将系统推向其临界点,以期触发出更优的相变,涌现出突破性的洞察。

- 微调规则的重要性:在临界点附近,微小的

Local Interaction Rules调整或Elements的引入/移除,都可能对最终涌现的结构产生巨大影响。这要求我们对规则的设计保持敏感,并愿意进行小范围的实验。 - 耐心与等待:相变的发生往往需要一定的积累。在自组织的过程中,可能需要经过多次迭代和看似无序的探索,才能达到一个“量变引起质变”的临界点,最终涌现出清晰的模式。

- 警惕路径依赖:一旦系统进入某个相变后的稳态,要改变它会变得非常困难,因为它会表现出强大的“路径依赖”和“抗拒改变”的惯性。因此,在初期保持开放性,探索多种潜在的组织模式至关重要。

通过巧妙地设置Elements和Local Interaction Rules,我们可以促使思维或信息系统达到一个“智能”的临界点,从而让真正具有价值的模式和认知结构浮现出来。这就像在正确的温度下加热物质,期望它能够晶化,形成完美的结构。

第二章:自组织模板:驾驭涌现的实用工具

在第一章,我们已经深入探讨了自组织背后的理论基石——复杂系统、涌现、反馈循环、耗散结构和相变。这些概念为我们提供了一幅宏大的图景,解释了秩序如何在混沌中诞生。现在,我们将把这些抽象的理论转化为一个具体的、可操作的工具:自组织模板。

本章将详细解读自组织模板的每一个构成要素,包括其设计理念、适用场景,以及在实践中如何最大化其效用。理解这些要素,将使您能够有意识地“设计”一个环境,让知识、想法和解决方案在其中蓬勃发展,自发地形成优雅而富有洞见的结构。

2.1 模板总览:设计理念与应用场景

自组织模板的设计初衷,是为了应对那些传统线性、“自上而下”方法难以处理的复杂性问题。它提供了一个框架,通过设置微观的元素和简单的交互规则,来培养宏观层次上的智能和秩序。它的核心不是“告诉系统应该是什么样子”,而是“创造条件让系统自行发现最佳面貌”。

模板的整体结构:

# Task: {{exploration_task}}## Elements

- {{element_1}}

- {{element_2}}

- ...## Local Interaction Rules

1. {{interaction_rule_1}}

2. {{interaction_rule_2}}

3. {{interaction_rule_3}}...## Process

1. Examine all elements without imposing structure

2. Allow natural groupings and patterns to emerge

3. Identify connections and relationships between elements

4. Observe what structure naturally forms

5. Refine and articulate the emergent organization## Expected Output

{{output_specifications}}

设计理念的核心支柱:

- 去中心化与分布式智能:假设个体元素拥有局部信息和决策能力,通过它们的交互,而非一个中心大脑,来形成宏观智能。

- 涌现优先:刻意避免提前设定僵化结构,以最大化新颖和意想不到的洞察出现的可能性。

- 最小干预原则:只提供必要的引导(任务、元素、局部规则),让系统自我组织,避免过度控制。

- 适应性与韧性:涌现的结构通常比预设结构更具适应性,更能应对不确定性。

- 过程导向,而非结果导向:虽然定义了

Expected Output,但更强调探索和发现的过程,因为最优结果可能超出初始预期。

模板的理想应用场景:

自组织模板并非万能药,它在特定类型的复杂任务中能够发挥出巨大的价值:

- 知识探索与管理:

- 应对信息爆炸:当面对海量、多元且缺乏清晰分类的知识碎片时(例如,新研究领域的文献,不同来源的数据)。

- 发现深层关联:在跨学科、多领域知识融合时,帮助发现传统分类体系下容易被忽略的创新性连接。

- 构建适应性知识体系:让知识体系能够随着新信息的涌入而自然演化,而非僵化不变。

- 复杂问题解决与创新:

- 探索未知解决方案:当问题定义比较清晰,但最优解决方案路径未知,甚至可能需要颠覆性思维时。

- 多利益相关者协作:在涉及多方利益和视角的问题中,促进不同维度的元素协同,发现共赢策略。

- 创意发散与集成:在设计冲刺、头脑风暴后期,将散乱的创意点自然地聚集成有意义的产品特性或服务流程。

- 战略规划与未来预测:

- 情景分析:面对高度不确定性的未来,将各种宏观趋势、技术因素、社会变量作为元素,探索可能涌现的未来图景。

- 企业战略调整:当市场和竞争格局发生范式性变化时,通过自组织发现新的业务模式或竞争优势。

- 个人学习与认知提升:

- 构建个人知识图谱:将零散的笔记、阅读内容、思考点等作为元素,让它们在意识中自然形成网状结构,提高知识检索和联想能力。

- 提升批判性思维:通过比较、联系、识别矛盾等局部规则,促进对复杂概念的深度理解和内化。

总而言之,无论何时,当你感到被复杂性所困,被既有框架所限,或者需要从大量零散信息中提炼出非凡洞察时,自组织模板都将是一个值得信赖的强大工具。

2.2 模板的五大核心要素深度解读

本节将逐一剖析自组织模板的五个核心组成部分,并提供详细的指导原则和实践建议。

2.2.1 {{exploration_task}}:锚定你的探索域

exploration_task(探索任务)是自组织过程的起点和锚点。它定义了你希望解决的问题、探索的主题或希望产生的洞察的领域。尽管自组织过程是开放和涌现的,但一个清晰、聚焦的任务描述至关重要,它为整个过程提供了方向和边界,防止探索变成漫无目的的游荡。

如何清晰界定任务:

- 具体但不过度限定:

- 好的示例:

- “探索和组织可持续农业领域”(聚焦领域,但允许广泛探索)。

- “开发减少城市食物浪费的跨部门解决方案”(聚焦目标,但开放解决方案形式)。

- “识别并分类未来十年影响在线教育的颠覆性技术”(聚焦时间、领域和输出类型)。

- 不好的示例:

- “组织所有知识”(太宽泛,无从下手)。

- “创建一个基于区块链的农业食品供应链溯源系统”(过度限定了解决方案,扼杀了涌现)。

- “思考未来”(过于抽象)。

- 好的示例:

- 明确目标或目的:任务应指明最终希望达到的效果或洞察类型。例如,“探索并组织……”通常意味着对现有知识形成结构化的理解;“开发方法……”意味着要形成可操作的策略或方案。

- 避免范围蔓延:在复杂性探索中,很容易从一个任务跳到另一个。任务描述应足够清晰,以便在过程中判断哪些元素或交互是相关的,哪些是偏离主题的。如果一个元素无法与任务建立任何联系,那么它可能不属于当前探索。

- 可操作性表述:使用动词来定义任务,如“探索”、“组织”、“识别”、“发展”、“生成”等。这不仅有助于聚焦,也暗示了这是一个主动的、需要付出努力的过程。

案例分析与实践

- 如果任务太模糊:元素可能会无序连接,形成难以解读的“噪音”,无法产生有意义的涌现结构。

- 策略:尝试使用“主语 + 动词 + 宾语”的句式来限定任务。例如,从“Web3”到“探索Web3技术对数字内容创作生态的影响”。

- 如果任务太限定:它可能会预设了答案,从而限制了自组织过程发现真正新颖模式的能力。

- 策略:检查任务描述中是否包含具体的解决方案、产品名称或单一的技术路线。如果包含,尝试将其提升到更抽象或目标导向的层面。例如,将“设计一个App Store的推荐算法”提升为“优化App发现机制,提升用户满意度”。

exploration_task就像一张地图的标题,它告诉我们正在探索哪个区域,但具体的地形、河流、山脉如何分布,则需要通过后续的自组织过程来填充。一个好的任务定义,是成功自组织探索的第一步。

2.2.2 Elements:构建涌现的基石

Elements(元素)是自组织模板中最核心的组成部分,它们是系统进行交互的基本“原子”或“细胞”。元素的质量、多样性和数量直接影响了自组织过程能否成功涌现出有意义的模式和结构。这些元素可以是概念、想法、数据点、事件、项目、技术、人、资源、约束条件等等,只要它们是与exploration_task相关的独立实体。

选择元素的原则:

- 多样性 (Diversity) 是关键:

- 提供不同性质、不同层面、不同角度的元素。避免所有元素都属于同一类别,因为同质性可能导致无聊或预设的结构。

- 例如,在探索“未来城市”时,不仅要有技术元素(如“AI交通灯”、“智能电网”),还要有社会元素(如“社区参与”、“公民隐私”)、经济元素(如“共享经济模式”、“碳税”)、环境元素(如“垂直农场”、“水循环利用”)。

- 相关性 (Relevance) 与任务匹配:

- 所有元素都必须与

exploration_task紧密相关。无关的元素只会增加噪音,稀释有效信息。 - 如果某个元素看起来与核心任务无关,但你直觉认为它可能很重要,可以短暂保留,并在

Local Interaction Rules中寻找它可能被连接的路径。如果始终无法找到有意义的连接,则应考虑移除。

- 所有元素都必须与

- 适当的粒度 (Appropriate Granularity):

- 元素既不能太抽象(比如“创新”、“效率”),也不能太具体到微不足道的细节。

- 理想的粒度是,每个元素本身都是一个有意义的概念或实体,且能与其他元素形成联系。它们应该是“可交互”的单位。

- 例如,在“可持续农业”中,“作物轮作”是合适的元素,而不是“播种玉米的方式”(太具体)或“农业方法”(太抽象)。

- 数量要足够支撑复杂性 (Sufficient Quantity):

- 通常建议提供比你预设的类别更多的元素(例如给定模板中的15-20个)。这为涌现提供了足够的“原材料”,允许系统探索意想不到的组合。

- 如果元素太少,可能只会形成一些显而易见的连接,无法产生深层洞察。

- 但也不是越多越好,过多无关或低质量的元素只会增加处理负担,降低效率。

- 避免预设结构或分类 (Avoid Pre-categorization):

- 在列出元素时,避免使用任何暗示分类的名称或顺序。它们应该以一种“中立”的方式呈现,就像一堆散落在桌子上的乐高积木,等待被组装。

- 例如,不要写“环保技术:太阳能板、风力发电”,而是直接写“太阳能板”、“风力发电”。

构建有效元素列表的实践方法:

- 头脑风暴 (Brainstorming):针对

exploration_task,进行开放式头脑风暴,尽可能收集所有相关的概念、数据、观点。鼓励“量而非质”的初期阶段。 - 专家访谈/文献回顾:查阅相关领域的文献、报告,或与领域专家交流,提取关键概念和事实。

- 关键词提取:从已有的文本资料中提取频繁出现的关键词或概念。

- “如果……会怎样?”思维实验:考虑在任务领域中,如果发生某种变化,会有哪些新的元素出现?

- 反向思考:如果任务目标失败了,可能有哪些因素导致?这些因素是否可以作为负面元素?

- 清洗与筛选:

- 剔除重复或意义含糊不清的元素。

- 合并粒度过细或过于相似的元素。

- 移除与任务无关的噪音元素。

- 确保元素表述清晰、简洁。

在自组织模板中,Elements就如同一个化学反应中的各种试剂。只有当试剂种类多样、浓度适中、且与反应目的相关时,才有可能在适当的条件下发生有趣而有益的化学反应,最终形成新的化合物(涌现结构)。

2.2.3 Local Interaction Rules:涌现的催化剂

Local Interaction Rules(局部交互规则)是自组织模板的“算法”或“DNA”。它们定义了Elements之间应该如何相互作用,共同决定了宏观模式如何从微观交互中涌现。这些规则必须满足三个核心特征:简单、局部、可执行。它们不是全局性的指令,而仅仅指导单个元素或少量元素之间的行为。

交互规则的设计哲学:简单、局部、可执行

- 简单 (Simple):

- 规则应该易于理解和应用。过于复杂的规则会增加认知负担,阻碍流畅的交互。

- 就像自然界的物理法则一样,基础规则往往非常简单,但它们组合起来却能产生令人难以置信的复杂性。

- 例如:“如果两个元素具有相似功能,考虑它们是否可以合并或增强?”比“评估每个元素的SWOT,然后根据其战略契合度进行排名,并提出集成方案”要简单得多。

- 局部 (Local):

- 规则描述的是元素与其直接邻居或其他少数元素之间的交互,而不是所有元素与所有元素之间的交互,也不是由一个中央控制器来执行的。

- 这意味着不需要全局信息来执行规则。单个元素只需要知道它自己和几个邻近元素的信息。

- 例如:“寻找与当前元素直接相关的其他元素”是局部规则;“找到所有元素中最具通用性的核心元素”则需要全局洞察,不适合作为局部规则。

- 可执行 (Executable):

- 规则必须是行动导向的,能够指导思考者(或模拟系统)进行具体的“操作”,如“连接”、“分离”、“增强”、“比较”、“识别”。

- 它不是一个结果,而是一个过程中的步骤或判断。

针对不同场景的交互规则设计示例:

以下是针对不同任务类型设计局部交互规则的一些启发性建议:

-

知识发现与组织 (Knowledge Discovery & Organization):

- 互补性/协同性:考虑哪些元素共同构成一个更完整的概念或功能?它们能否相互验证或增强?

- 概念包容性/层级性:一个元素是否是另一个元素更广泛概念下的具体实践或组成部分?(例如,A是B的一种方式,A属于B的范畴。)

- 目标一致性:哪些元素共同服务于一个更宏大的可持续发展目标(如环境健康、社会公平、经济韧性)?

- 潜在张力/权衡:哪些元素之间可能存在内在矛盾、需要权衡取舍,或者代表了不同的观点?(例如,追求短期经济效益与长期生态健康之间的平衡。)

- 地理/尺度相关性:哪些元素在相同的地理尺度(如区域、社区、农场)或实施层级上紧密相关?

- 相似性/共性:哪些元素共享共同的属性、特征或功能?

- 因果关系:一个元素是否可能导致或影响另一个元素的发生或表现?

- 应用场景:哪些元素可能在相同的实践领域或问题空间中共同应用?哪些是其先决条件或伴随条件?

-

问题解决与解决方案生成 (Problem Solving & Solution Generation):

- 协同增效:哪些解决方案组合起来能产生1+1>2的效果?

- 利益相关者:哪些解决方案会涉及相同或不同的利益相关者(如消费者、餐厅、零售商、政府),从而便于联合推广?

- 实施复杂性/可行性:哪些方案相对容易实施?哪些需要大量资源或时间?

- 冲突/权衡:哪些方案可能互相冲突,或需要在一个方案的优势与另一个的劣势之间做出取舍?

- 核心症结:是否有某些解决方案能够解决多个元素指出的核心问题?

- 资源共享:哪些方案可以共享类似的基础设施、技术平台或宣传渠道?

设计交互规则的常见误区:

- 规则太少或太笼统:不足以激发足够的交互和复杂性。

- 规则太多或太复杂:使用者难以记住和应用,导致过程停滞。

- 规则具有全局性:要求对所有元素都有了解才能执行,这违背了自组织的精神。

- 规则预设结果:例如:“将所有元素分为A、B、C三类”——这直接提供了结构,而非让结构涌现。

实践建议 (Practical Advice):

- 从小处着手:开始时可以只用2-3条非常简单的规则,然后在过程中根据需要进行调整或添加。

- 具象化规则:将规则想象成元素之间的“引力”或“斥力”。

- 迭代与优化:没有“完美”的规则集。在应用模板的过程中,你可能会发现某些规则效果不佳,或者需要新的规则来引导涌现。

交互规则是自组织模板的灵魂所在。它们将静态的Elements转化为动态的系统,使其能够自我组织,从而解锁我们期望的涌现洞察。

2.2.4 Process:引导与观察的循环艺术

Process(过程)是自组织模板的执行层,它描述了一系列迭代的思维行动,旨在从混乱的Elements中识别出涌现的模式和结构。这个过程并非线性的,而是一个循环往复、通过观察和反思不断深化的“引导-观察-提炼”循环。

详细阐述过程的五个核心步骤:

-

不施加结构地审视所有元素 (Examine all elements without imposing structure)

- 目的:打破预设偏见,建立对所有元素的“中立”认知。

- 如何做:将所有元素视为独立的、平等的个体,避免按照任何预设的分类、标签或等级来理解它们。

- 实践技巧:

- 将元素写在独立的卡片/便利贴上(物理或数字)。

- 将它们随意散布在桌子或画布上,避免整齐排列。

- 快速浏览,感受每个元素的存在,但不急于理解或分类。

- 暂时放下所有先验知识,像一个初次接触这些信息的孩子。

- 禁忌:直接将元素归入现有文件夹、表格列,或心里默默给它们贴标签。

-

允许自然分组和模式出现 (Allow natural groupings and patterns to emerge)

- 目的:培养对涌现的敏感性,捕捉最初的“引力”和“斥力”。

- 如何做:在脑海中或物理上,根据

Local Interaction Rules中设定的简单判断,开始让元素之间形成初步的联系。不要强求,而是像观察云朵形状一样,等待模式自然浮现。 - 实践技巧:

- 物理操作:移动便利贴,将似乎相关的元素移近,将不相关的元素移远。

- 心智操作:问自己:“这个元素旁边自然应该是什么?”“哪些元素天生就应该在一起?”

- 遵循直觉:在这一步,直觉往往是遵循局部交互规则的快速计算结果。

- 标记初步连接:可以用线条或简单的符号表示元素之间的初步关联。

- 禁忌:强行将元素塞进你已知的类别框架中。

-

识别连接和关系 (Identify connections and relationships between elements)

- 目的:深化对初步分组的理解,揭示其背后的逻辑和互作机制。

- 如何做:进一步审视已经形成的分组或邻近的元素,明确地识别它们之间存在的具体连接类型(因果、互补、依赖、冲突、类比等),并可以辅以文字描述。

- 实践技巧:

- 提问:“A和B为什么会在一起?它们之间有什么关系?”

- 应用规则:再次对照

Local Interaction Rules,看这些规则如何在这些连接中体现。例如,如果规则是“识别互补的元素”,那么在这一步就要明确“A和B在功能上互补,共同构成了一个X”。 - 使用可视化工具:用不同颜色的笔画线,或在数字工具上创建标签和链接(如在Obsidian、Notion等双向链接笔记工具中创建页面和链接)。

- 禁忌:只看到连接,而不去理解连接的性质。

-

观察自然形成的结构 (Observe what structure naturally forms)

- 目的:从微观连接中抽离出来,识别宏观层面的模式、层次、中心概念和边界。

- 如何做:退后一步(物理上的,也是认知的),从整体角度审视所有元素和它们之间的连接。你会开始看到“山脉”、“河流”、“城市”,而不仅仅是零散的树木。

- 实践技巧:

- 寻找中心:哪些元素扮演着枢纽作用,连接了多个不同的群组?

- 寻找集群:哪些元素形成了高密度连接的“知识簇”或“解决方案包”?

- 寻找层次:有没有自然的上下级关系或包含关系?(如,某些元素是基础,某些是应用)。

- 寻找边界:不同的集群之间是否存在自然的界限?哪些元素是连接这些界限的桥梁?

- 命名涌现模式:为这些新形成的集群或结构赋予有意义的名称。

- 禁忌:停留在单个元素或局部连接的层面,未能看到整体的涌现模式。强行将模式归入预设的分类。

-

提炼和阐明涌现的组织 (Refine and articulate the emergent organization)

- 目的:将观察到的涌现结构转化为清晰、可沟通、有价值的洞察和行动方案。

- 如何做:系统地总结、描述和解释所发现的结构。这包括描绘其组成部分、连接方式、层次关系、核心枢纽以及最关键的,从中获得的意想不到的洞察。

- 实践技巧:

- 使用清晰的语言:用简明扼要的文字描述结构。

- 绘制图表:将涌现的结构可视化(如思维导图、网络图、概念图、力场图等)。

- 总结关键洞察:在涌现的结构中,有哪些是你此前未曾发现的规律、协同效应、风险或机会?

- 制定行动建议:这些涌现的组织结构为解决最初的任务提供了哪些新的视角或具体行动方案?

- 迭代循环:提炼后,可以再次审视整个系统,看看是否有新的涌现、是否需要调整元素或规则,从而进入下一轮循环。

- 禁忌:只是“介绍”结构,而未能“解释”其意义和价值;未能指出从中获得的具体洞察。

这个Process是一个动态的、探索性的旅程。它的美妙之处在于,通过看似简单的局部步骤,它能引导我们发现超越自身认知限制的宏观秩序与智慧。耐心、开放和敏锐的观察力,是成功驾驭这一过程的关键。

2.2.5 Expected Output:从涌现到可操作的洞察

Expected Output(预期输出)定义了自组织过程完成后,你希望获得的结果形式和内容。这部分与{{exploration_task}}紧密关联,它将抽象的涌现转化为具体的、可消费的、有价值的信息或行动。一个清晰的Expected Output能帮助你在整个自组织过程中保持焦点,并明确最终成功的标准。

如何清晰定义输出形式和标准:

- 具体化输出形式:

- 明确你想要的是什么类型的产物:一份报告、一个概念图、一份战略建议、一个任务优先级列表、一份产品路线图、一个决策树,或是一个新的知识分类体系?

- 示例:“呈现涌现的可持续农业组织结构图”、“提出包含三个核心集群的城市食物浪费减量策略”、“列出未来五年高潜力创新领域的优先级”。

- 明确内容要求:

- 输出应该包含哪些关键信息点?例如:

- “自然形成的集群或类别”

- “元素之间的关键关系”

- “涌现出的任何层次结构或嵌套结构”

- “连接多个区域的中心或桥梁概念”

- “从个别元素中不明显的领域见解”

- “协同效应和乘数效应”

- “关键的杠杆点”

- “解决方案的视觉互联图”

- 这些要求应该作为衡量最终产物是否“达标”的标准。

- 输出应该包含哪些关键信息点?例如:

- 强调“可操作性”和“洞察”:

- 最终的输出不仅仅是“描述”涌现出来的结构,更要“解释”这些结构所蕴含的意义,以及它们如何指导后续的决策或行动。

- 思考:“基于这种涌现的组织,我们应该做什么?”“它告诉我们什么新信息?”

- 例如,“阐明从涌现结构中获得的未曾预料的见解。”

成功的涌现性输出应包含哪些要素:

- 涌现结构的可视化呈现:

- 图谱(如思维导图、概念图、网络图)。

- 矩阵(如象限图、优先级矩阵)。

- 流程图(显示任务流、信息流)。

- 列表与描述(带分组和解释)。

- 对涌现结构的描述与解释:

- 每个主要集群、类别或模式的名称和定义。

- 关键元素的角色和位置。

- 元素之间最重要的连接和依赖关系。

- 涌现出的层次结构或跨部门、跨领域的桥梁。

- 关键洞察点与发现:

- 那些在初始阶段无法预见,但通过自组织过程浮现出来的“啊哈!”时刻。

- 系统层面涌现出的新属性。

- 意外的关联、协同效应、矛盾或遗漏。

- 可操作的建议或下一步行动:

- 基于涌现的洞察,可以采取哪些具体行动?

- 这些行动如何解决最初的

exploration_task? - 这些结构如何帮助读者或团队做出更好的决策?

Expected Output是自组织过程的“交付物”。它不仅是对整个探索旅程的终结,更是价值创造的起点。通过清晰地定义输出,我们确保了自组织这一强大的工具能够产出真正有用的、可以被应用到现实世界中的结果。

2.3 模板背后的科学:它为何有效

自组织模板并非一套凭空想象的规则,其有效性植根于我们第一章所探讨的复杂系统科学原理。它巧妙地将这些抽象理论转化为一个实践框架,为我们提供了“设计涌现”的路径。理解模板运作的科学逻辑,能让我们更自信、更巧妙地运用它。

自组织模板如何与理论基石连接:

-

复杂系统与多主体交互 (Complex Systems & Multi-agent Interaction):

- 理论连接:自组织模板将

Elements视为复杂系统中的“多主体”。这些元素不是被动的信息块,而是潜在的“代理人”,它们通过Local Interaction Rules进行“交互”。 - 模板体现:

Elements列表提供了多样化的主体。Local Interaction Rules定义了这些主体如何进行局部信息交换、吸引或排斥。Process则模拟了无数次这样的交互,让系统在没有中央指挥的情况下自行演化。 - 涌现结果:宏观的知识结构、解决方案集群,正是从这些微观的、局部的交互中涌现出来的复杂行为。

- 理论连接:自组织模板将

-

涌现 (Emergence):

- 理论连接:模板的设计核心就是为了促进涌现。它认识到最有价值的洞察往往来自于不可预测的、整体性的模式。

- 模板体现:

Process中的第一步“不施加结构地审视所有元素”是刻意移除预设结构,为涌现创造空间。后续的“允许自然分组和模式出现”、“识别连接和关系”、“观察自然形成的结构”都是在积极地捕捉和识别涌现。Expected Output则要求我们提炼和阐明这些涌现的洞察。 - 涌现结果:最终的输出并非简单地对元素的罗列或预设分类,而是发现那些超越单个元素属性的、具有新颖性的宏观模式、中心枢纽和协同效应。

-

反馈循环 (Feedback Loops):

- 理论连接:反馈机制是复杂系统演化的动力,它决定了系统会趋于稳定还是向极端发展。

- 模板体现:

Local Interaction Rules实际上是在设计微观层面的反馈循环。- 例如,“考虑元素如何相互补充或增强”就是一种正反馈,鼓励相关元素吸引并强化彼此的连接,形成更紧密的集群。

- 而“识别潜在的张力或权衡”则可能引入负反馈,防止某个想法过度膨胀,或者引导系统在不同维度之间寻找平衡点。

- 涌现结果:通过这些精巧设计的局部反馈,系统可以在宏观上达成一种动态平衡,既能形成稳定的模式,又能保持一定的适应性和多样性。

-

耗散结构与开放系统 (Dissipative Structures & Open Systems):

- 理论连接:自组织需要在远离平衡态的开放系统中,通过持续的能量和物质(信息)流动来维持。

- 模板体现:

Elements提供了信息和概念的“物质流”。Process中的“审视”、“允许出现”、“识别”、“观察”等心理活动,都消耗了认知能量,并对信息进行处理和“耗散”。- 整个模板可以被视为一个“开放的认知系统”,它不断地处理各种信息输入,并在这种持续的“非平衡”状态下,涌现出有序的知识结构。

- 涌现结果:我们最终得到的知识结构或解决方案,并非静态的“平衡”状态,而是一种动态的、通过持续认知活动和信息流才能维持的“耗散结构”。

-

临界点与相变 (Criticality & Phase Transitions):

- 理论连接:系统在特定条件下会达到临界点,从而发生从一种模式到另一种模式的突然转变。

- 模板体现:在

Process中,经过多次迭代和看似无序的局部交互,我们可能会突然“看到”一个清晰的模式浮现,这就是认知上的“相变”。 - 涌现结果:这种“啊哈!”时刻的出现,意味着我们的认知系统(或被模拟的系统)已经达到了一个临界点,并自发地重组了信息,形成了一个全新的、更高级的组织形式。

结论:

自组织模板的强大之处在于,它为我们提供了一个具象化的框架,来主动利用这些深远的科学原理。它不是一个关于“如何控制”的工具,而是一个关于“如何培养”的艺术。通过精确地设置初始条件(Elements),巧妙地设计交互动力学(Local Interaction Rules),并耐心引导信息流(Process),我们就能为宏观的涌现创造一个肥沃的土壤。它帮助我们从根源上改变解决问题和创造知识的方式,从被动的反应者转变为积极的涌现促成者。

第三章:实战演练:自组织模板的深度应用与可复现案例

理论是指导实践的灯塔,而实践则是检验真理的唯一标准。本章将通过四个精心设计的实战案例,手把手演示如何将第二章介绍的自组织模板应用于不同的复杂任务中。这些案例不仅会详细展示每一步骤的操作,更会深入剖析涌现出的结构和从中获得的洞察,力求做到“可复现”,即读者可以跟随相同的逻辑和步骤进行模拟性思考,从而理解自组织过程的机理和价值。

如何理解“可复现性”?

由于本指南无法实时模拟一个动态的、多主体交互的真实系统,这里的“可复现”指的是概念和逻辑上的可复现。读者在阅读每个案例时,应能够:

- 理解:清晰理解每个元素和规则的定义。

- 模拟:在脑海中或通过物理操作(如使用便利贴和白板)模拟元素如何根据规则进行交互。

- 预测:能够根据规则,对接下来可能出现的模式形成合理预期。

- 验证:对比案例中给出的涌现结果,验证自己的模拟是否与预期一致,并理解差异所在。

通过这些案例,我们将看到自组织模板如何在没有预设框架的情况下,从看似无序的碎片中提炼出深刻的、适应性强的、且往往出人意料的结构和解决方案。

3.1 案例一:知识域自组织——可持续农业生态系统

任务 (Task): 探索并组织可持续农业领域,形成一个自然的、富有洞察力的知识结构。

场景设定与挑战

一个跨学科研究团队,由农业专家、生态学家、经济学家、社会学家组成。他们正在合作撰写一份关于“未来可持续农业发展路径”的白皮书。团队面临的挑战是:可持续农业是一个高度复杂的交叉领域,包含海量概念、技术、方法和策略。每个专家都从自己领域出发,拥有不同的知识结构和术语体系。他们需要打破各自领域的壁垒,形成一个统一且富有整体性的知识图谱,以发现新的协同效应和研究方向,而不是简单地罗列各自的专业知识。传统的章节目录式结构无法捕捉其内在的动态关联。

元素 (Elements)

团队成员经过头脑风暴和文献回顾,列出了以下关键元素。这些元素故意不按任何预设分类排列:

-

作物轮作 (Crop Rotation)

-

土壤微生物群落 (Soil Microbiome)

-

水资源保护 (Water Conservation)

-

综合病虫害管理 (Integrated Pest Management, IPM)

-

永续农业 (Permaculture)

-

都市农业 (Urban Farming)

-

原住民农耕知识 (Indigenous Farming Knowledge)

-

精准农业技术 (Precision Agriculture Technology)

-

温室系统 (Greenhouse Systems)

-

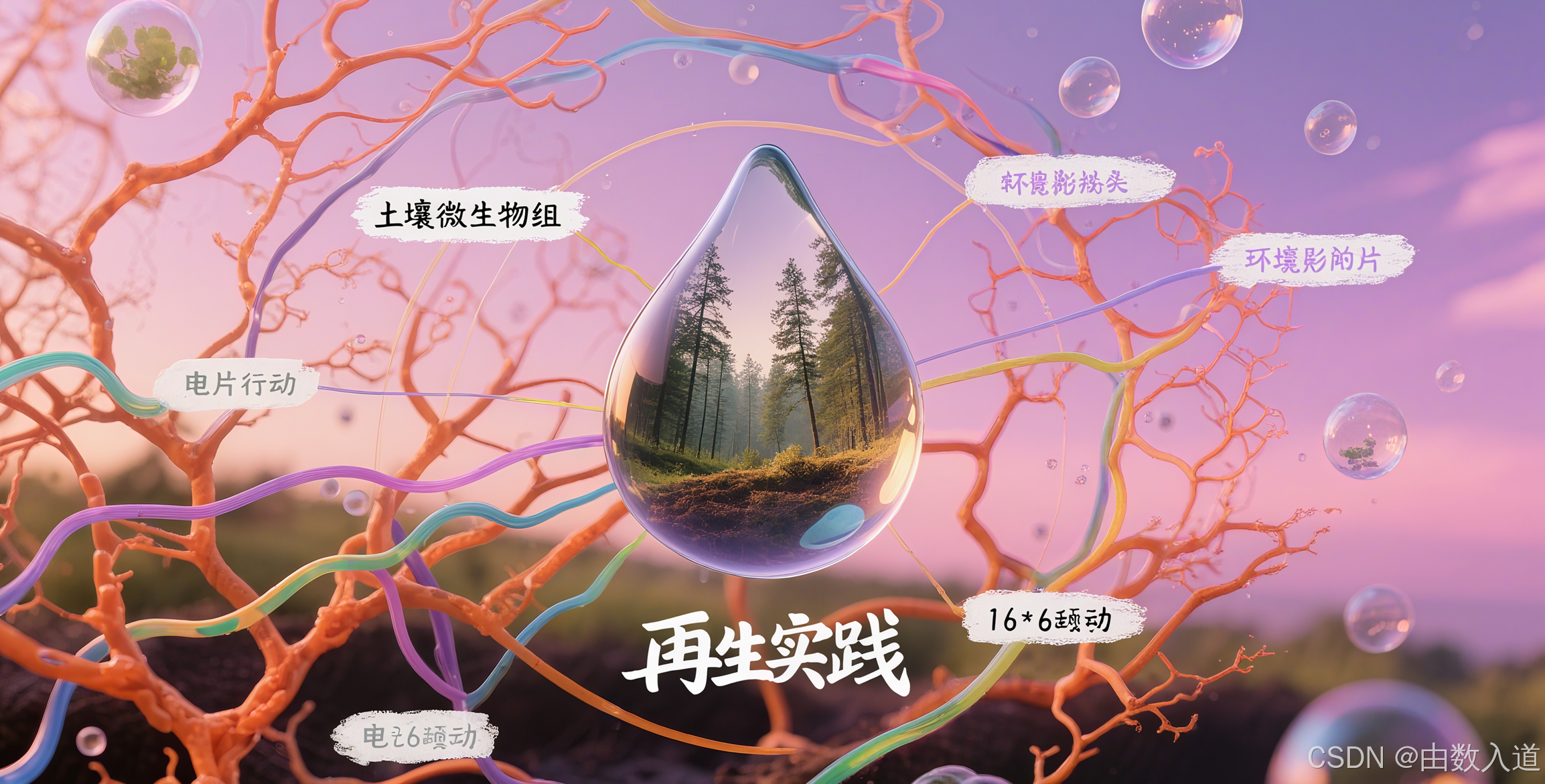

再生实践 (Regenerative Practices)

-

食物主权 (Food Sovereignty)

-

碳固存 (Carbon Sequestration)

-

有机认证 (Organic Certification)

-

本地食物系统 (Local Food Systems)

-

农林复合系统 (Agroforestry)

-

种子保存 (Seed Saving)

-

社区支持农业 (Community Supported Agriculture, CSA)

-

生态系统服务 (Ecosystem Services)

-

土地利用规划 (Land Use Planning)

-

农产品供应链透明度 (Agricultural Supply Chain Transparency)

-

农民教育与培训 (Farmer Education and Training)

-

政策激励与补贴 (Policy Incentives and Subsidies)

-

农业废弃物资源化 (Agricultural Waste Valorization)

-

生物多样性保护 (Biodiversity Conservation)

-

消费者行为改变 (Consumer Behavior Change)

局部交互规则 (Local Interaction Rules)

为了引导知识的自然组织,团队设定了以下简单规则:

- 功能互补性:考虑哪些元素在功能上相互补充、协同工作,共同解决某个问题或达成某个目标?(例如,A是B的基础,B是C的条件,或者A和B组合能产生新的效果X。)

- 概念包容性/层级性:一个元素是否是另一个元素更广泛概念下的具体实践或组成部分?(例如,A是B的一种方式,A属于B的范畴。)

- 目标一致性:哪些元素共同服务于一个更宏大的可持续发展目标(如环境健康、社会公平、经济韧性)?

- 潜在张力/权衡:哪些元素之间可能存在冲突、资源竞争或需要进行妥协?(例如,追求短期经济效益与长期生态健康之间的平衡。)

- 地理/尺度相关性:哪些元素在相同的地理尺度(如区域、社区、农场)或实施层级上紧密相关?

过程 (Process) 模拟

团队将所有元素写在一张张便利贴上,散布在超大白板上。他们不设任何预设类别,开始遵循规则进行模拟迭代:

-

第一次审视与初步归集:

- 观察:大家首先避免去思考传统的“环境”、“经济”、“社会”分类,而是中立地看待每一个元素。

- 初始抓取(根据直觉或初步关联):

- 涌现观察:

作物轮作、土壤微生物群落、再生实践、碳固存这些元素似乎天然地聚拢在一起,它们都指向了改善土壤健康和生态恢复的方向。 - 涌现观察:

水资源保护、生物多样性保护、生态系统服务则更偏向于自然资源管理。 - 涌现观察:

永续农业、农林复合系统可能连接到整体性设计。 - 涌现观察:

都市农业、本地食物系统、社区支持农业、食物主权则有强烈的地方化和社会公平的共同点。 - 涌现观察:

精准农业技术、温室系统似乎都与高效生产技术有关。

- 涌现观察:

- 应用规则1(功能互补):团队成员将

作物轮作与土壤微生物群落放在一起,因为它们高度互补,共同提升土壤肥力。同样,水资源保护是温室系统效率的关键组成部分,所以也建立了连接。 - 应用规则3(目标一致):许多元素都显性或隐性地指向

减少环境影响这一大目标,因此它们在更宏观的层面有共同的目标吸引力。

-

第二次迭代:识别连接与关系:

- 连接“土壤健康”群集:明确了

再生实践是核心驱动,它通过作物轮作、施用有机肥(这是一个可以从再生实践中推导出的隐含元素)等方式共同促进土壤微生物群落的健康,最终实现碳固存。 - 连接“地方化系统”群集:发现

社区支持农业与本地食物系统、食物主权之间存在很强的社会经济联系。同时,农民教育与培训对于这些系统的持续发展至关重要,因此与这些元素建立了强连接。 - 识别“技术”与“实践”的融合:将

精准农业技术与综合病虫害管理通过数据驱动决策这一中间概念连接起来。 - 发现“广义环境”元素:

土地利用规划、政策激励与补贴这些元素具有更高层级的指导和支持作用,开始将它们作为一个外部影响层连接到其他更具体的实践。 - 应用规则2(概念包容):发现

永续农业和农林复合系统都可以被更广泛地归类到生态设计农法或整体性农法这一中层概念之下,从而形成了层级关系。 - 应用规则4(张力/权衡):团队讨论发现,

有机认证和精准农业技术可能存在一个权衡点:前者侧重自然流程和传统方法,后者侧重高科技投入。它们可能在某些方面互补(例如精准有机),但在另外一些方面,其哲学或实施路线存在差异,需要平衡。

- 连接“土壤健康”群集:明确了

-

第三次迭代:观察自然形成的结构,并进行初步命名:

- 涌现集群:一个以 “生态健康与恢复” 为核心的大集群浮现,包括土壤、水、生物多样性、碳固存等关键要素。

- 涌现集群:一个关注 “社区与公平” 的集群,包括本地食物、食物主权、社区支持农业等社会经济层面的实践。

- 涌现集群:一个围绕 “创新技术与高效生产” 的集群,包括精准农业、温室、综合病虫害等技术和管理手段。

- 涌现外部层:一个 “宏观支撑与引导” 的外部层开始显现,包含政策、教育、规划等能够影响前三个集群的外部因素。

- 涌现桥梁:桥梁概念开始清晰:

农林复合系统和再生实践被识别为连接“环境健康”与“生产技术”的强大桥梁。 - 涌现枢纽:

土壤微生物群落、水资源保护、再生实践和本地食物系统因为连接了多个不同的元素和集群,自然而然地成为了多个连接的核心枢纽。

涌现结果:可持续农业的组织结构与洞察

经过多轮迭代和提炼,团队涌现出一个清晰且富有洞察力的可持续农业知识结构。这个结构并不是任何单个专家预设的,而是从元素互动中自然形成的。

涌现的结构:

这个结构呈现为一个高度互联的网络图,而非简单的列表。可以将其概括为四个核心集群及其相互之间的桥梁元素。

- 生态系统韧性与恢复 (Ecosystem Resilience & Restoration):

- 核心:

土壤微生物群落、再生实践、碳固存 - 相关元素:

作物轮作、生物多样性保护、水资源保护、农林复合系统、生态系统服务 - 连接:这些元素共同强调了通过增强自然生态过程来提升农业系统的健康和生产力。

再生实践是这一集群的行动核心,而土壤微生物群落被识别为看不见的生命基础。

- 核心:

-

地方化与社会公平 (Localization & Social Equity):

- 核心:

本地食物系统、食物主权 - 相关元素:

都市农业、社区支持农业、原住民农耕知识、农民教育与培训、消费者行为改变 - 连接:这一集群聚焦于在社区层面构建更公平、可及和有韧性的食物系统,强调了生产者与消费者之间的直接联系,以及对传统知识的尊重。

农民教育与培训是驱动这一集群发展的关键动力。

- 核心:

-

农业科技与效率创新 (Agri-tech & Efficiency Innovation):

- 核心:

精准农业技术、温室系统 - 相关元素:

综合病虫害管理、农业废弃物资源化、农产品供应链透明度 - 连接:这个集群关注通过科技手段提升农业生产效率、减少资源消耗和优化管理。

农产品供应链透明度从技术角度提供了信息流,支持更优决策和消费者信任。

- 核心:

- 宏观引导与协同 (Macro-level Guidance & Synergy):

- 核心:

政策激励与补贴、土地利用规划 - 相关元素:

有机认证、生态系统服务 - 连接:这一层级作为外部环境因素,为前三个集群的发展提供支持、引导或约束。

可持续发展目标可以作为这些政策的驱动力。

- 核心:

关键连接点/桥梁概念:

- 再生实践 (Regenerative Practices):这是一个强有力的行动桥梁,连接了“生态系统韧性”和“农业科技与效率”,因为它既是一种生态友好型的农业方法,又需要精确管理和数据支持来实现。

- 农林复合系统 (Agroforestry):是连接“生态系统韧性”与“地方化/社区”的设计桥梁,它通过提供多样化产出同时增强生态功能,实现环境与社会效益的结合。

- 农民教育与培训 (Farmer Education and Training):这是一个赋能桥梁,连接了所有实践集群,是知识传递和新方法(如再生实践和精准农业)采纳的关键。

- 生态系统服务 (Ecosystem Services):连接了“生态系统韧性”和“宏观引导”,因为它提供了量化和评估生态价值的框架,从而为政策制定提供依据。

从涌现结构中获得的未曾预料的见解:

- “土壤健康”作为可持续农业的隐藏核心驱动力:虽然大家知道土壤重要,但通过这种自组织,

土壤微生物群落与再生实践、碳固存等概念之间更深层次的、系统性的连接浮现出来。团队意识到,提升土壤健康不仅是生态目标,更是实现多重可持续目标的核心杠杆点,因为它能影响作物生产力、水资源利用效率和气候适应性。 - 原住民农耕知识的系统集成价值:最初可能被归为“社会维度”的

原住民农耕知识,通过连接发现它在生物多样性保护和适应气候变化方面具有与现代科学并驾齐驱的指导意义,成为连接“生态智慧”与“社会实践”的重要桥梁,远不止文化遗产那么简单。 - 政策激励应同时关注“技术采纳”与“社区韧性”的整合:涌现结构表明,单独的

技术补贴或社区项目可能效率低下。真正的可持续性需要整合性政策,能够同时激励再生型技术采纳,并支持本地化食物系统的社会基础,以形成协同效应。 - 消费者的角色不仅仅是“购买者”,更是“共同创造者”:

消费者行为改变与社区支持农业、食物主权的紧密连接,清晰地表明了消费者不仅仅是被动接受者,而是能够通过其选择和参与,共同塑造可持续食物系统的重要力量。这预示着需要开展更多面向消费者的参与式设计。

实证价值与可复现性强调

这一案例表明,通过自组织模板,团队能够:

- 克服领域偏见:无需事先争论谁的分类更合理,元素自然会找到自己的位置,促进了跨学科的理解。

- 发现非显性关联:揭示了许多在传统分类下会被割裂的跨领域联系,这些是创新的沃土。

- 构建适应性强的知识结构:未来的新元素可以很容易地被融入这个涌现的网络中,找到其自然位置,而非僵化修订。

要“复现”这一思维过程,读者可以将上述元素写在卡片上,按照规则手动操作,尝试移动和连接。你会发现,即使初始排列不同,最终也会趋向于形成类似的、具有核心集群和桥梁的概念结构,从而体会到知识自我组织的魅力。这个过程的关键并非得到一模一样的结果,而是体验到从无序到有序的涌现过程。

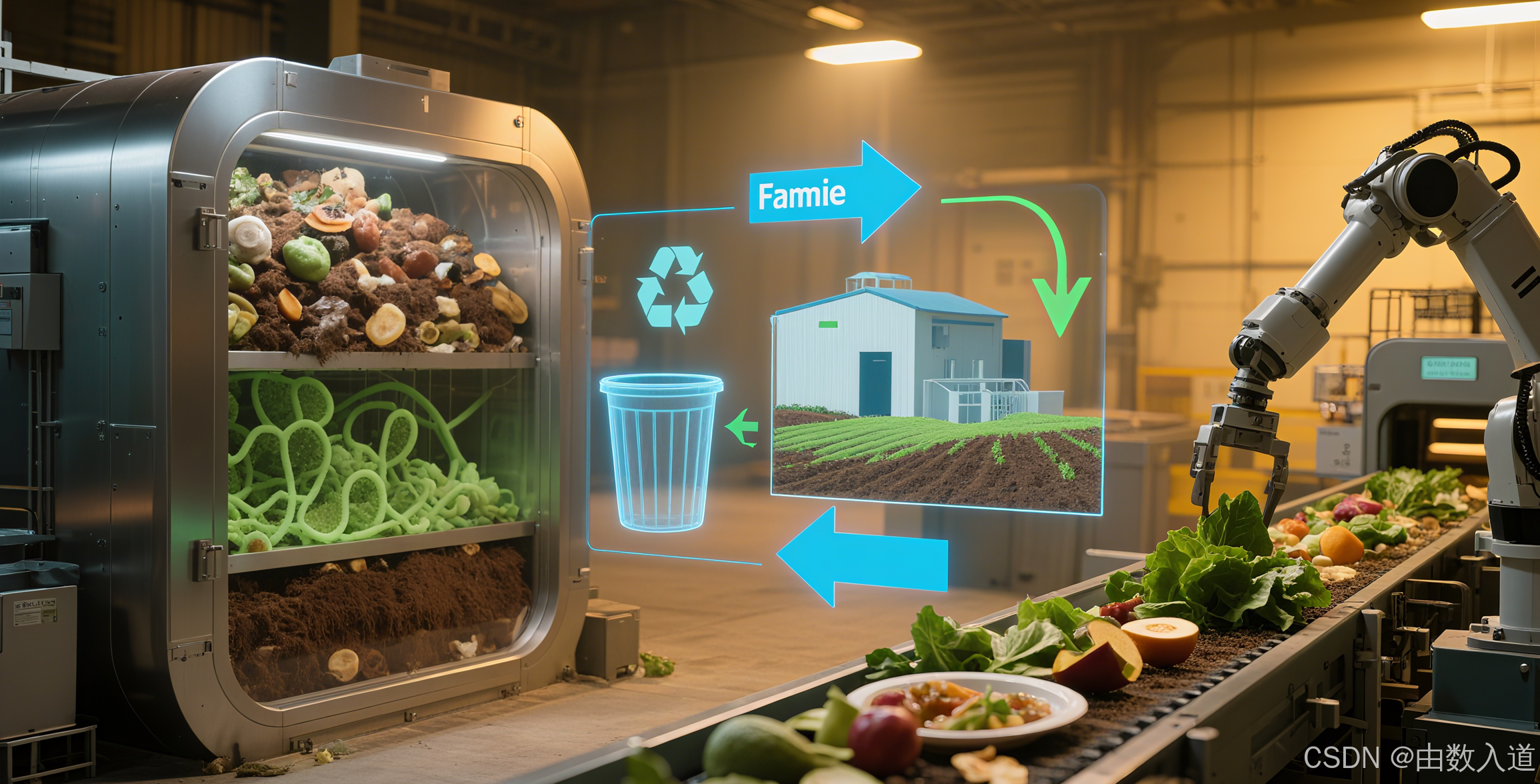

3.2 案例二:问题解决方案自组织——城市食物浪费减量策略

任务 (Task): 制定一套多维度、协同增效的城市食物浪费减量策略。

场景设定与挑战

一个大都市的综合办公室成立了一个跨部门工作组,成员来自环保局、商务局、社区服务中心、科技创新办公室等。他们的任务是应对日益严重的城市食物浪费问题。挑战在于,食物浪费发生在从生产、供应链、商业到消费者的各个环节,涉及众多利益相关者,没有单一的解决方案。工作组需要超越各自部门的局部视角,识别出最具协同效应的策略“组合拳”,形成一个整体性的、可落地的减量蓝图,而不是零散的举措。

元素 (Elements)

工作组经过调研和专家咨询,列出了以下一系列潜在的解决方案和相关因素:

- 消费者教育活动 (Consumer Education Campaigns)

- 智能冰箱/家庭食品管理应用 (Smart Refrigerators/Home Food Apps)

- 食物分享应用程序 (Food Sharing Apps)

- 堆肥基础设施建设 (Composting Infrastructure Development)

- “丑食”市场倡议 (“Ugly Produce” Markets Initiatives)

- 餐厅份量控制标准 (Restaurant Portion Control Standards)

- 过期日期标签标准化 (Expiration Date Label Standardization)

- 剩余食物再分配网络 (Surplus Food Redistribution Networks)

- 膳食计划工具推广 (Meal Planning Tools Promotion)

- 食品保鲜加工技术 (Food Preservation Processing Technologies)

- 创新包装材料 (Innovative Packaging Materials)

- 供应链物流优化 (Supply Chain Logistics Optimization)

- 社区共享冰箱 (Community Fridges)

- 食物浪费追踪与分析系统 (Food Waste Tracking & Analytics Systems)

- 政策激励与补贴 (Policy Incentives & Subsidies, e.g., 税收优惠)

- 零售商库存管理优化 (Grocery Store Inventory Management Optimization)

- 学校食堂浪费干预 (School Cafeteria Waste Intervention)

- 食品捐赠法律保障 (Legal Protection for Food Donation)

- 餐饮业废弃油脂回收 (Catering Oil Waste Recycling)

- 农业生产端损耗减少 (On-farm Loss Reduction)

- 企业社会责任倡议 (Corporate Social Responsibility Initiatives)

局部交互规则 (Local Interaction Rules)

为促进解决方案的协同自组织,工作组设定了以下交互规则:

- 协同增效性:考虑哪些解决方案组合起来(1+1>2)能够产生更大的减量效果或额外的社会效益?(例如,A是B的前提,或A能放大B的效果。)

- 利益相关者关联:识别哪些解决方案会涉及相同或互补的利益相关者(如消费者、餐厅、零售商、政府),从而便于联合推广?

- 实施复杂性与影响:哪些解决方案在实施难度上相似或在影响范围上相近?

- 因果/依赖关系:一个解决方案的成功是否依赖于另一个解决方案的实施?

- 痛点解决:哪些解决方案直接针对食物浪费链条上的特定环节或核心痛点?

- 资源共享/基础设施:哪些解决方案可以共享类似的基础设施、技术平台或宣传渠道?

过程 (Process) 模拟

工作组将元素便利贴贴在白板上,开始按照规则进行迭代探索:

-

第一次审视与初步分组:

- 观察:元素分散,代表着从农场到餐桌各个环节的零散措施。工作组中立地看待每一个点子。

- 初始抓取(根据直觉或初步关联):

- 涌现观察:

消费者教育、膳食计划工具、智能冰箱/家庭食物管理应用看起来与家庭这一环节有强烈的关联。 - 涌现观察:

食物分享应用、剩余食物再分配网络、社区共享冰箱都指向食物再利用。 - 涌现观察:

餐厅份量控制、零售商库存管理与商业实体相关。 - 涌现观察:

堆肥、废弃油脂回收指向末端处理。 - 涌现观察:

政策激励、法律保障是宏观支撑。

- 涌现观察:

- 应用规则6(资源共享):团队将

食物分享应用、剩余食物再分配网络、社区共享冰箱放在一起,因为它们共享了食物再利用的基础设施和目标用户,并且在目标上高度一致。

-

第二次迭代:识别连接与关系:

- 连接“家庭端”集群:明确了

消费者教育活动会影响膳食计划工具推广的使用率,而智能冰箱/家庭食品管理应用则提供了技术支持,三者形成了一个家庭食物管理的闭环。团队用线条将它们连接起来,并标注了信息流向。 - 连接“再分配”集群:

食物分享应用程序、剩余食物再分配网络和社区共享冰箱共同构成了食物捐赠与再利用集群。进一步探究发现,食品捐赠法律保障是这一集群运作的关键基础,因为它降低了捐赠者的法律风险,因此被放置在这一集群的下方作为其前提条件。 - 商业端协同:

餐厅份量控制标准和零售商库存管理优化直接作用于商业环节,减少源头浪费。“丑食”市场倡议增加了商业流通效率,减少了零售环节的浪费,因此与零售商管理建立了连接。 - 末端处理:

堆肥基础设施建设和餐饮业废弃油脂回收构成了资源循环利用集群,它们都是对无法避免的食物垃圾进行有价值的处理。 - 应用规则1(协同增效):团队强烈感受到,

食物浪费追踪与分析系统与几乎所有商业和家庭端解决方案都有关联。例如,追踪消费者行为可以优化教育活动和膳食计划工具的内容;追踪餐厅浪费有助于制定更精准的份量控制标准。因此,食物浪费追踪系统被识别为一个重要的赋能者,连接了多个集群。 - 应用规则5(痛点解决):

过期日期标签标准化能够直接解决因消费者对保质期误解而丢弃食物的痛点,显著影响消费者行为改变,因此与家庭端集群建立了连接。

- 连接“家庭端”集群:明确了

-

第三次迭代:观察自然形成的结构,并通过命名提炼:

- 涌现集群:一个以 “源头减量与预防” 为主轴的核心集群浮现,涵盖消费者、商业和农业生产端的早期干预措施。

- 涌现集群:一个围绕 “食物回收与再分配” 的集群,聚焦于将可食用食物传递给需要的人。

- 涌现集群:一个关于 “末端资源化与循环利用” 的集群,处理最终不可避免的食物残余。

- 涌现策略层:“使能技术与政策驱动” 作为一个贯穿始终的底层驱动和支撑层涌现出来。

- 涌现桥梁:

食物浪费追踪与分析系统被识别为连接所有集群的数据桥梁。

涌现结果:城市食物浪费减量策略的协同结构与洞察

通过自组织过程,工作组涌现出了一套多层级、高度协同的城市食物浪费减量策略,突破了部门壁垒,形成了可以同时在多个维度发力的综合蓝图。

涌现的策略结构:

该结构呈现为一个闭环式的协同网络,聚焦于食物生命周期的不同阶段,并强调政策与技术的赋能作用。

-

源头减量与预防集群 (Source Reduction & Prevention Cluster):

- 核心:

消费者教育活动、膳食计划工具推广、餐厅份量控制标准 - 相关元素:

智能冰箱/家庭食品管理应用、零售商库存管理优化、农业生产端损耗减少、学校食堂浪费干预、过期日期标签标准化 - 理念:通过提升公民意识、优化商业流程和规范标准,从食物进入消费环节前就减少浪费。

- 连接:

消费者教育是膳食计划和智能冰箱采纳的认知基础。零售商管理与农业生产端紧密相连,以减少上游损耗。

- 核心:

-

食物回收与再分配集群 (Food Recovery & Redistribution Cluster):

- 核心:

剩余食物再分配网络、食物分享应用程序 - 相关元素:

社区共享冰箱、“丑食”市场倡议、食品捐赠法律保障 - 理念:确保可食用剩余食物能够有效地从生产、零售、餐饮环节流向有需要的人群,避免进入垃圾处理系统。

- 连接:

食品捐赠法律保障是推动这一集群运作的关键基础设施,降低了捐赠者的法律风险。“丑食”市场为外观不佳但品质无损的食物创造了新的流通渠道。

- 核心:

-

末端资源化与循环利用集群 (Resource Valorization & Circular Economy Cluster):

- 核心:

堆肥基础设施建设、餐饮业废弃油脂回收 - 相关元素:

食品保鲜加工技术、创新包装材料 - 理念:将无法避免的食物残余转化为有价值的资源,促进循环经济。

- 连接:

食品保鲜加工技术和创新包装在一定程度上可以延迟食物进入这一环节的时间,但最终仍需考虑其末端处理,实现资源的最大化利用。

- 核心:

-

使能技术与政策驱动 (Enabling Tech & Policy Drivers):

- 核心:

政策激励与补贴、食物浪费追踪与分析系统 - 相关元素:

供应链物流优化、企业社会责任倡议 - 理念:提供宏观的政策支持、法律框架和数据智能,作为贯穿整个减量策略的基石和加速器。

- 连接:

食物浪费追踪系统是连接所有前三个集群的**“神经中枢”**,提供数据来衡量效果并优化各个环节。政策激励则能加速所有集群相关措施的采纳并提供方向性引导。

- 核心:

关键连接点/桥梁概念:

- 食物浪费追踪与分析系统 (Food Waste Tracking & Analytics Systems):是整个策略的核心支撑和优化器。它能收集家庭、商业、供应链各环节的数据,为源头减量提供精准洞察,为再分配提供匹配信息,为末端处理评估效率。如果没有数据,策略的制定和调整将缺乏依据。

- 政策激励与补贴 (Policy Incentives & Subsidies) 和 食品捐赠法律保障 (Legal Protection for Food Donation):是宏观层面的关键赋能者,显著降低了各利益相关者(消费者、商业、NGO)参与减量行动的门槛和风险,从而启动并加速了整个系统的自组织过程。

- 创新包装材料 (Innovative Packaging Materials):连接了

源头减量(延长保质期以减少腐败)和资源循环(可堆肥/可回收的设计),体现了跨环节的协同价值。

从涌现结构中获得的未曾预料的见解:

- 数据智能的中心地位远超预期:工作组最初可能将

食物浪费追踪系统视作一个普通的IT工具。但通过自组织,它被识别为整个策略的大脑和驱动器,将所有零散的解决方案整合为一个数据驱动的适应性系统。没有它,许多策略的优化将无从谈起,决策将缺乏精确性。 - 法律与政策具有强大的乘数效应:

食品捐赠法律保障的出现,清晰表明了法律框架对鼓励企业参与食物捐赠的关键作用。它揭示了有时一个看似简单的政策调整,能突破关键障碍,产生巨大的社会协同效应,而不是仅仅是号召。 - 消费者、商业与政府的联动是必不可少的:涌现结构强调了要有效减废,必须同时在消费者行为、商业实践和政府(政策、基础设施)三个层面进行同步、协同的干预。单一维度的努力往往效果有限,甚至可能将问题转移到其他环节。例如,再好的

食物分享应用也需要法律保障和社区共享冰箱的支持才能真正落地运行。 - 循环经济思维的自然延伸与整合:最初可能只零散地思考堆肥和回收。但随着元素的互动,

食品保鲜技术和创新包装也自然地融入到“减少末端废弃”和“延长价值链”的循环经济理念中,体现了从“减少”到“再利用”再到“资源化”的完整链条,而非孤立的处理。

实证价值与可复现性强调

此案例展示了自组织模板如何在复杂的社会经济问题中生成一套切实可行的、高度协同的策略。其“可复现性”在于:

- 读者可以尝试分组不同的元素,但会发现,某些元素之间存在无法忽视的强关联,最终会趋于形成类似的策略集群。

- 通过反复推敲不同

Local Interaction Rules的影响,可以体会规则如何塑造涌现结构。例如,如果规则更侧重“经济效益”,那么涌现的结构会偏向商业效率优化;如果更侧重“社会公平”,则会强化社区和再分配的元素。

这一过程不仅提供了具体的策略,更重要的是,它改变了工作组成员的思维模式。他们从各自部门的“孤岛”中跳脱出来,学会了以系统性、涌现性的眼光来看待食物浪费问题,从而设计出更具韧性和适应力的城市解决方案。

3.3 案例三:【全新设计,超深度解析】跨国企业创新策略的自组织

任务 (Task): 为一家大型跨国科技公司探索未来三年颠覆性创新策略,以应对快速变化的市场和技术挑战。

场景设定与挑战

MNC Tech是一家在多个国家和领域运营的跨国科技巨头,主营业务涵盖云服务、AI解决方案、硬件制造和全球电商。首席创新官(CIO)领导的战略创新团队正面临严峻挑战:

- 市场快速变化:新兴技术层出不穷,竞争态势不明确,传统竞争优势可能迅速瓦解。

- 内部壁垒:各业务部门文化和目标差异大,难以协同创新,创新资源分散。

- 传统瓶颈:过去依赖自上而下的年度战略规划,但这种模式在新战略在执行前就可能过时。

- 目标模糊:创新方向众多,资源有限,需要识别最具战略价值和协同潜力的方向,而不仅仅是技术列表。

团队决定采用自组织模板,以期打破固有思维,发现那些传统规划方法难以捕捉的、真正具有颠覆潜力的创新组合。

元素 (Elements)

创新团队经过内部访谈、市场调研和未来趋势分析,收集了海量的潜在元素。为了满足超深度案例的需求,这里的元素将非常丰富且多样化:

技术突破 (Technology Breakthroughs):

- 边缘AI计算 (Edge AI Computing)

- 量子计算应用 (Quantum Computing Applications)

- Web3.0去中心化技术 (Web3.0 Decentralized Technologies)

- 生物科技与合成生物学 (Biotechnology & Synthetic Biology)

- 下一代电池技术 (Next-Gen Battery Technology)

- 生成式AI模型 (Generative AI Models)

- 数字孪生技术 (Digital Twin Technology)

- 增强现实/虚拟现实 (AR/VR/Metaverse)

- 低代码/无代码开发 (Low-Code/No-Code Development)

- 自动化决策系统 (Automated Decision Systems)

- 空间计算与全息交互 (Spatial Computing & Holographic Interaction) (新增)

- 可信计算环境 (Trusted Execution Environments) (新增)

市场趋势与消费者行为 (Market Trends & Consumer Behavior):

13. Z世代消费模式 (Gen Z Consumption Patterns)

14. 循环经济需求 (Circular Economy Demand)

15. 远程工作与协作 (Remote Work & Collaboration)

16. 个性化数字体验 (Personalized Digital Experiences)

17. 数据隐私意识增强 (Increased Data Privacy Awareness)

18. 订阅经济模式扩张 (Subscription Economy Expansion)

19. 企业碳中和承诺 (Corporate Carbon Neutrality Commitments)

20. 新兴市场数字化转型 (Digital Transformation in Emerging Markets)

21. “注意力经济”新挑战 (New Challenges in “Attention Economy”)

22. 数字健康与福祉服务 (Digital Health & Wellness Services) (新增)

23. 创作者经济崛起 (Rise of Creator Economy) (新增)

社会与监管环境 (Social & Regulatory Environment):

24. 全球数据主权法规 (Global Data Sovereignty Regulations)

25. 人工智能伦理标准 (AI Ethics Standards)

26. 供应链韧性要求 (Supply Chain Resilience Requirements)

27. 劳动力技能差距 (Workforce Skill Gaps)

28. 公共卫生数字化 (Digital Public Health)

29. 地缘政治对技术供应链影响 (Geopolitical Impact on Tech Supply Chains)

30. 数字身份与可验证凭证 (Digital Identity & Verifiable Credentials) (新增)

内部能力与资源 (Internal Capabilities & Resources):

31. 员工跨界协作能力 (Employee Cross-functional Collaboration Capabilities)

32. 开放式创新平台 (Open Innovation Platforms)

33. 风险投资策略 (Venture Capital Strategy - internal/external)

34. 内部孵化器项目 (Internal Incubator Programs)

35. 现有庞大用户群数据 (Existing Large User Base Data)

36. 全球研发网络 (Global R&D Network)

37. 平台生态构建能力 (Platform Ecosystem Building Capability)

38. AI人才储备 (AI Talent Pool)

39. 核心云计算基础设施 (Core Cloud Computing Infrastructure)

40. 用户体验设计能力 (User Experience Design Capability) (新增)

41. 跨业务线数据互通机制 (Cross-business Unit Data Interoperability Mechanism) (新增)

局部交互规则 (Local Interaction Rules)

创新团队设定了以下规则,鼓励元素之间形成有意义的连接:

- 协同价值增强:哪些元素组合起来能创造出比单独元素更高的商业价值、用户价值或社会价值?它们的组合是实现某个新场景的关键吗?

- 风险/机遇对冲与转化:一个元素(如新兴技术)的风险是否能被另一个元素(如新的监管策略或公司内部能力)所对冲或管理?一个市场机遇是否能被特定技术有效抓住或放大?

- 实现前提/依赖:一个元素的成功应用是否依赖于另一个元素的技术成熟、政策普及或内部能力的建设?(例如,A是B的基础设施或A是B得以规模化的条件。)

- 冲突/挑战与平衡点:哪些元素之间存在潜在的冲突或挑战,需要特别注意并寻找到创新的平衡点?(例如,个性化体验与数据隐私。)

- 战略时间序列:哪些元素属于短期内即可部署的策略,哪些是中期投入,哪些是支撑长期愿景的基础性建设?它们之间是否存在自然的演进路径?

- 资源匹配与复用:哪些元素可以共享现有资源(如数据、算法资产、人才、云计算基础设施)或需要类似的新投资?哪些投资可以复用于多个战略方向?

- 客户视角共鸣:哪些元素共同回应了客户群(消费者、企业、开发者)最迫切的未满足需求或痛点?它们如何共同提升用户体验或解决实际问题?

迭代式过程模拟

创新团队将所有元素以随机方式排列在巨大的虚拟白板画布上(使用Miro等工具),每个元素都是一个独立的卡片。团队成员进行多轮、持续数周的异步和同步讨论,持续遵循上述局部交互规则进行连接和分组。

第一轮:发现初步引力(Focus on Rules 1, 7)

- 观察原点:最初画布上元素分散无序,团队成员倾向于从自己最熟悉的领域开始寻找关联。

- 初始抓取(应用规则1、7):

- 涌现发现:

生成式AI模型和个性化数字体验、Z世代消费模式似乎有很强的引力。团队成员想象生成式AI如何为Z世代提供极致个性化内容,并用线条连接它们。 - 涌现发现:

Web3.0去中心化技术和数据隐私意识增强、全球数据主权法规、数字身份与可验证凭证自然地聚拢,暗示着用户对数据所有权和去中心化信任的渴望,连接这些元素。 - 涌现发现:

循环经济需求与下一代电池技术、企业碳中和承诺、生物科技与合成生物学等元素形成连接,共同指向“可持续发展”的大趋势。 - 涌现发现:

边缘AI计算和数字孪生技术、自动化决策系统显示出技术融合加速运营智能化的潜力,建立初步链接。

- 涌现发现:

- 团队操作:在物理白板上移动便利贴,在数字画布上拖拽卡片,将有初步关联的元素靠近。

第二轮:深化连接与发现张力(Focus on Rules 2, 3, 4)

- 深化连接:在“Z世代/个性化/生成式AI”簇内,进一步连接了

现有庞大用户群数据和AI人才储备作为内部支撑,明确了实现这些创新的资源前提。 - 识别依赖(应用规则3):发现

AR/VR/Metaverse(第八个元素)的成功,高度依赖于边缘AI计算(第一个元素)提供低延迟、高算力支持,以及空间计算与全息交互(第十一个元素)的成熟,因此建立强依赖链接。 - 发现冲突(应用规则4):明确

个性化数字体验虽有巨大商业价值,但与数据隐私意识增强和全球数据主权法规之间存在天然的伦理和技术张力。这促使团队在连接它们的同时,也思考如何设计“隐私增强的个性化系统”或“联邦学习下的个性化”。 - 引入内外桥梁(应用规则6):将

员工跨界协作能力、开放式创新平台作为内部使能元素与外部技术/市场元素建立连接,例如开放式创新平台可以引入生物科技领域的外部合作。 - 识别风险对冲(应用规则2):注意到

供应链韧性要求会促使数字孪生技术与自动化决策系统在物流和制造领域的应用,以应对地缘政治对技术供应链影响带来的风险。

第三轮:聚焦宏观结构与集群命名(Focus on Rule 5 and Macro Patterns)

- 观察宏观模式:经过两轮的移动和连接,白板上已经形成了几个明显的密集连接区域,以及一些扮演连接不同区域的桥梁元素。

- 集群命名:团队开始为这些密集连接的区域赋予概括性的名称:

- “沉浸式智能体验”集群:由AR/VR/Metaverse、边缘AI、空间计算、生成式AI、个性化体验等构成。

- “信任与主权数字身份”集群:Web3.0、数据隐私、全球数据主权法规、数字身份、可信计算等。

- “可持续韧性运营”集群:数字孪生、自动化决策、供应链韧性、循环经济、下一代电池、企业碳中和等。

- “创新赋能平台”集群:开放式创新、员工协作、风险投资、内部孵化器、AI人才储备等。

- 战略时间序列(应用规则5):团队讨论后,将“创新赋能平台”视为基础性、长期性的投资;“信任与主权数字身份”与“可持续韧性运营”视为中期战略,因为它们响应了当前的紧迫需求;“沉浸式智能体验”则更多是长期愿景与前瞻性投资。

第四轮:提炼洞察与战略路径(Refine and Articulate)

- 团队在涌现的结构上进行更高层次的分析和讨论,着眼于它们的相互作用和对整个公司未来三年战略的整体意义。通过可视化工具绘制出清晰的网络图,并标注出核心枢纽和关键路径。

涌现结果详细描述:跨国企业创新策略的自组织结构与洞察

通过多轮自组织过程,MNC Tech团队涌现出了一系列独特且高度协同的创新战略集群,以及连接这些集群的关键路径和杠杆点。这些策略打破了传统的部门壁垒,揭示了公司在未来三年内最具颠覆性的发展方向,超越了任何单一部门的预设。

涌现的战略集群:

这个结构呈现为一个动态的网络,包含四个核心创新“星系”,并由多个桥梁概念连接。

-

具身智能与沉浸式体验生态 (Embodied AI & Immersive Experience Ecosystem):

- 核心元素:

AR/VR/Metaverse、空间计算与全息交互、生成式AI模型 - 联动元素:

边缘AI计算(提供低延迟本地算力)、个性化数字体验(内容生成)、Z世代消费模式(对沉浸式体验的高需求)、创作者经济崛起(创造沉浸式内容)、用户体验设计能力(确保体验流畅) - 描述:这是一个旨在通过融合先进AI、沉浸式技术和空间计算,为消费者和企业提供超个性化、实时互动、高度真实感的下一代数字体验的集群。它强调了内容创作的自动化、边缘设备的智能以及多模态交互的变革,从根本上改变人机交互界面。

- 核心元素:

-

数据主权与信任化价值网络 (Data Sovereignty & Trusted Value Networks):

- 核心元素:

Web3.0去中心化技术、数字身份与可验证凭证、可信计算环境 - 联动元素:

数据隐私意识增强、全球数据主权法规、Z世代消费模式(对数据所有权和透明度的关注)、个性化数字体验(如何在保护隐私的同时实现个性化) - 描述:此集群聚焦于通过去中心化技术和可信计算重新定义数据所有权和数字资产的信任机制。它强调了在日益严格的隐私法规下,如何构建用户拥有数据、并能安全流转的下一代价值网络和数字身份基础设施。这是未来数字经济的基石。

- 核心元素:

-

智能韧性运营与可持续发展 (Intelligent Resilient Operations & Sustainability):

- 核心元素:

数字孪生技术、自动化决策系统、供应链韧性要求 - 联动元素:

循环经济需求、下一代电池技术、企业碳中和承诺、生物科技与合成生物学、地缘政治对技术供应链影响(外部风险驱动) - 描述:此集群旨在通过数字技术和生物科技,构建更具韧性、更可持续、更高效的全球运营体系。它涵盖了从供应链透明化、能源效率优化、智能制造到废弃物资源化的全链条创新,以应对宏观经济和环境的不确定性。

- 核心元素:

-

赋能式创新文化与生态 (Enabling Innovation Culture & Ecosystem):

- 核心元素:

开放式创新平台、员工跨界协作能力、风险投资策略 - 联动元素:

内部孵化器项目、全球研发网络、AI人才储备、低代码/无代码开发、用户体验设计能力、跨业务线数据互通机制 - 描述:这是一个支持前三大技术和市场创新集群的内部使能集群。它强调通过文化、流程和工具创新,提升公司整体的创新速度、效率和能力,包括内部创业、外部合作以及赋能普通员工进行创新,是确保前瞻性战略能够落地执行的组织土壤。

- 核心元素:

关键连接点/桥梁概念:

- 平台生态构建能力 (Platform Ecosystem Building Capability):这是一个超级枢纽,其重要性远超预期,因为它强力连接所有四大集群。无论是“沉浸式体验”的产品,还是“数据主权”的服务,抑或是“韧性运营”的解决方案,MNC Tech的未来竞争力都将依赖于其构建和管理强大的平台生态系统的能力。它被发现是公司所有未来创新的底层战略支撑,决定了产品如何集成、价值如何交付。

- AI人才储备 (AI Talent Pool) 与 核心云计算基础设施 (Core Cloud Computing Infrastructure):这两个内部能力元素,作为核心技术管道和资源基础,共同赋能了“具身智能”和“智能韧性运营”两大集群,是任何先进技术策略得以实现的先决条件。

- 低代码/无代码开发 (Low-Code/No-Code Development):它连接了“赋能式创新文化”和“智能韧性运营”,因为它能显著降低非技术员工参与自动化和系统构建的门槛,加速效率提升和创新民主化。

- Z世代消费模式 (Gen Z Consumption Patterns):这是一个关键的市场驱动桥梁,连接了“沉浸式智能体验”与“数据主权”,因为这一代人对个性化体验和数据伦理有着双重的高要求,是未来市场的主导者,其价值观将重新定义产品服务。

- 数字健康与福祉服务 (Digital Health & Wellness Services):连接了“沉浸式智能体验”和“数据主权”,探索元宇宙中的健康应用以及数据如何安全地用于个性化健康管理。

涌现的战略路径与优先级:

从涌现的结构中,团队识别出几条高潜力的战略路径。这些路径是集群间的协同组合,代表了公司未来可能投入的主要方向,并可以根据规则5(战略时间序列)进行优先级排序。

- 路径一:隐私增强型沉浸式元宇宙服务 (Immersive Metaverse Services with Privacy-Enhanced Features):融合了“具身智能与沉浸式体验”与“数据主权与信任化价值网络”集群,重点关注在下一代虚拟空间中,如何安全、个性化地提供服务,同时让用户拥有对其数字资产和身份的完全控制。(长期愿景,颠覆性)

- 路径二:AI驱动的去中心化可持续供应链 (AI-driven Decentralized Sustainable Supply Chains):融合“数据主权与信任化价值网络”和“智能韧性运营与可持续发展”集群,利用Web3.0技术、数字身份、数字孪生和AI共同构建更透明、可信、可追溯,且对环境影响更小的供应链。(中期战略,高影响力)

- 路径三:赋能全民创新的智能自动化平台 (Intelligent Automation Platform for Mass Innovation):融合“智能韧性运营”和“赋能式创新文化与生态”集群,通过低代码/无代码工具、生成式AI和自动化决策,让非技术员工也能参与到业务流程优化和小型应用开发中,从而提升全组织的创新和适应能力。(中期战略,内部效率与创新)

- 路径四:生物科技与AI融合的数字健康解决方案 (Digital Health Solutions with Bio-AI Integration):融合“具身智能与沉浸式体验”和“智能韧性运营”中的生物科技元素,探索AI在诊断、治疗、健康管理中的应用,尤其是与个性化体验的结合。(长期愿景,全新赛道)

深度洞察提炼:

- AI与去中心化的潜在张力与协同成为核心战略议题:团队最初可能将AI(倾向于中心化数据和算力)和Web3.0(去中心化)视为独立的或甚至相互竞争的技术。但自组织过程揭示了两者之间的深层张力,同时也发现了巨大的协同潜力——即“隐私增强的AI”或“去中心化AI服务”将是满足

数据隐私意识增强和个性化数字体验的关键。如何在两者中找到平衡,成为未来创新的核心挑战。 - 平台生态构建是未来竞争力的战略高地:

平台生态构建能力在涌现结构中扮演了中枢角色,这超出了团队最初对单个产品或技术的关注。它表明,MNC Tech的未来价值在于其连接和协调多种技术、服务、合作伙伴和用户形成强大生态系统的能力,而非仅仅是技术提供者。谁能高效地搭建和管理这些生态,谁就能主导未来市场。 - 内部文化和机制是创新策略落地的“软实力”:

赋能式创新文化集群的突出,强调了再好的技术和市场洞察,如果缺乏内部灵活的协作机制、实验文化、风险投资意愿和跨业务线的数据互通,都难以转化为实际的颠覆。这促使团队将组织文化建设、内部协同机制和人才培养提升到战略创新优先级,将其视为硬核技术创新的基石。 - 宏观趋势的“交叉点”是颠覆性机会的温床:例如,

Z世代消费模式与数据隐私意识增强以及Web3.0的交叉点,自然地指出了“数字身份所有权”和“去中心化社交商务”等全新的商业模式。这些机会并非单一元素可以揭示,而是需要跨维度思考的涌现。 - 韧性超越效率成为新的战略支点:

供应链韧性要求与数字孪生和自动化决策的强关联,使得团队意识到在当前地缘政治不确定性下,仅仅追求效率已不足够,构建包括技术、运营、社会在内的多维度韧性成为同等重要的创新目标,甚至是决定公司长期生存的关键。

可复现性强调

这一超深度案例的“可复现性”在于其详细的迭代过程描述和涌现结果分析。读者可以通过以下方式进行模拟:

- 选择一部分(如15-20个)上述元素,并遵循指定的

Local Interaction Rules,在纸上、白板上或数字画布(Miro, FigJam等)上进行手动分组和连接。 - 尝试从一个不同的初始随机排布开始,观察是否最终趋向于发现类似的(或具有可比性且同样富有洞察力的)集群和连接模式。这是因为底层规则和元素定义的“引力”最终会驱动相似的涌现。

- 思考挑战:如果引入一条新的规则,比如“哪些元素能够降低单位用户获取成本?”或“哪些元素能提升现有产品线的市场份额?”,涌现的结构会发生怎样的变化?这可以帮助读者理解规则如何塑造涌现。

通过这种模拟,读者能够亲身体验到在大量复杂元素中,如何通过简单的局部规则,逐步“浮现”出宏观的、富有洞察力的战略结构。这不仅是关于一个具体策略的发现,更是关于一种全新的、适应性强的战略制定方法的掌握。

3.4 案例四:【全新设计,超深度解析】个人知识管理体系的自组织构建

任务 (Task): 构建一个能自然演化以支持终身学习和高效创作的个人知识管理(PKM)系统。

场景设定与挑战

张华是一名终身学习者和内容创作者,他通过阅读、线上课程、会议、播客等多种途径获取大量信息。他的挑战在于:

- 信息碎片化:笔记散落在不同的APP、文档和纸质本中,难以整合,导致信息孤岛。

- 知识孤岛:不同领域的学习内容之间缺乏有效关联,难以形成系统性理解,限制了创造性联想。

- 创作阻塞:面对海量素材,常常不知道从何入手,灵感难以高效转化为输出,导致“拖延症”。

- 传统目录分类失效:预设的文件夹层级结构一旦建立,就很难改变,常常导致文件归类困难或知识被切割,无法适应知识的自然生长。

- 效率低下:查找信息耗时,回顾学习效果不佳,难以形成知识复利,影响长期学习效果。

张华意识到,他需要的不是一个静态的文件柜,而是一个能随着他的学习和思考而“活起来”的、能够自适应进化的知识网络。他决定运用自组织模板来指导他的PKM系统构建。

元素 (Elements)

张华将自己日常接触和处理的各种信息、工具、思维习惯等都视为潜在元素:

主要信息类型 (Primary Information Types):

- 读书笔记 (Book Notes)

- 会议/讲座记录 (Meeting/Lecture Notes)

- 灵光乍现的片段 (Ephemeral Ideas/Flashes of Insight)

- 项目文档 (Project Documentation)

- 文章/博客草稿 (Article/Blog Drafts)

- 待办事项清单 (To-do Lists)

- 问题日记/思考日志 (Problem Journal/Thought Log)

- 摘录与引用 (Citations & Excerpts)

- 研究数据/报告 (Research Data/Reports)

- 播客/视频笔记 (Podcast/Video Notes)

- 社交媒体/讨论区信息 (Social Media/Forum Insights)

学习与成长目标 (Learning & Growth Goals):

12. 长期人生目标 (Long-term Life Goals)

13. 当前学习主题 (Current Learning Topics, e.g., AI伦理、认知科学、复杂系统)

14. 待读清单 (Reading List)

15. 技能提升目标 (Skill Improvement Goals)

工具与方法 (Tools & Methodologies):

16. Obsidian知识库软件 (Obsidian Knowledge Base Software)

17. Notion/Roam Research(或其他双向链接工具) (Notion/Roam Research or other bi-directional linking tools)

18. AI辅助写作工具 (AI Writing Assistants)

19. 间隔重复学习法 (Spaced Repetition Learning, e.g., Anki)

20. 番茄工作法 (Pomodoro Technique)

21. 周度回顾机制 (Weekly Review Mechanism)

22. 晨间日记/早安笔记 (Morning Pages/Morning Notes)

23. 思维导图工具 (Mind Mapping Software)

24. Zettelkasten笔记法原则 (Zettelkasten Principles) (新增)

核心概念与价值 (Core Concepts & Values):

25. 专业领域核心概念 (Core Concepts in Professional Domain)

26. 个人价值体系 (Personal Value System)

27. 批判性思维原则 (Critical Thinking Principles)

28. 深度工作策略 (Deep Work Strategies)

29. 系统思考框架 (Systems Thinking Frameworks)

30. 第一性原理思维 (First Principles Thinking) (新增)

31. 元认知策略 (Metacognition Strategies) (新增)

局部交互规则 (Local Interaction Rules)

张华设定了以下简单但强大的交互规则,引导知识元素间的链接与组织:

- 关联性与上下文:当创建或回顾一个元素(笔记、想法)时,思考它与哪些现有元素直接相关?它们共享哪些关键词、概念或应用场景?(鼓励使用双向链接建立多维连接)。

- 构建作用:一个元素是否为另一个元素的组成部分、前提、支撑证据、例证,或能共同构建一个新的更宏大概念或论证?

- 激发与转化:哪些元素(如灵感、新问题、未解决的冲突)可以触发另一个元素(如草稿、解决方案、研究方向)的产生?哪些是被动收集的信息,哪些是主动输出的起点?

- 相似性与整合:发现哪些元素(如两个笔记、两篇文章)在主题、观点或方法上高度相似或互补,可以被整合、重构为更全面的“常青笔记”,并建立强连接?

- 目标导向的优先级:哪些元素与我的

长期人生目标、当前学习主题或技能提升目标强关联?这些关联是否应该使其被赋予更高的关注度和回顾频率? - 批判与反驳:一个元素(如一个新观点、一个理论)是否与现有元素(如

个人价值体系、批判性思维原则、既有知识)存在冲突或争议,需要进一步探究、辩证思考或更新原有认知? - 实践与应用:哪些元素指导行动或需要实践检验?它们与我的

待办事项清单或项目文档如何关联,以实现“知行合一”?

迭代式过程模拟

张华在Obsidian知识库中实践这一过程,将每个元素视为一个单独的笔记页面或Canvas上的卡片。他不断地创建新笔记,并在笔记之间创建双向链接,遵循上述交互规则进行迭代。

第一周:建立连接的基础

- 初始审视:张华将所有现有笔记导入Obsidian,并创建新的空笔记代表其他元素(如“长期人生目标”、“周度回顾机制”)。他将所有笔记打散在Obsidian Canvas上,避免任何预设的分类。

- 初步链接(应用规则1):当张华阅读一篇关于“AI伦理”的文章并做笔记时,他会在笔记中立即创建指向“[AI伦理]”(当前学习主题)、“[批判性思维原则]”、“[个人价值体系]”的链接,并在链接旁边简要标注关系。

- 转化实践(应用规则3):当一个“灵光乍现的片段”出现时(例如,“AI如何帮助构建去中心化身份?”),他会快速链接到它可能适用的“[文章/博客草稿]”(作为写作主题)或“[问题日记/思考日志]”(记录问题)。

- 新信息整合(应用规则1):新输入的“量子计算介绍”笔记,他会链接到“[专业领域核心概念]”中的“[量子力学基础]”,并因为其对AI的潜在影响,也链接到他正在关注的“[AI伦理]”主题。

第一月:形成知识簇与工作流

- 知识簇涌现:张华开始发现,围绕“[AI伦理]”这个主题,已经聚集了大量的“[读书笔记]”、“[研究数据]”、“[会议记录]”,这些在图谱视图中清晰地形成了一个高密度的 “AI伦理知识簇” 。同时,“认知科学与学习”也形成了一个类似的簇。

- 工作流形成(应用规则3, 7):他发现,他的

晨间日记经常会产生一些新的灵光乍现的片段,这些片段又通过链接触发了项目文档或文章草稿的启动,形成了一个自然的 “创意-输出工作流”。而周度回顾机制则连接了待办事项清单、项目文档和长期人生目标,帮助他评估进展并调整方向,这是一个**“行动-反思循环”工作流**。 - 整合相似性(应用规则4):他注意到有两篇关于“认知偏差”的读书笔记,在回顾时发现它们其实可以合并为一个更全面的“[认知偏差核心概念]”笔记,并将其链接到所有涉及决策的笔记,提高了知识的原子性和可重用性。

- 目标强化(应用规则5):他为与

长期人生目标强关联的笔记添加了特定的标签或属性(例如#Goal:事业发展),并在每周回顾时优先查看这些笔记,确保知识学习与个人发展目标保持一致。

第三月:发现深层结构与价值网络

- 观察结构:张华开始从Obsidian的图谱视图中(或通过肉眼在大的画布上)发现更宏观的结构。他不仅仅看到单个笔记的链接,而是看到了一幅动态的知识网络。

- 枢纽节点涌现:

[专业领域核心概念](如“系统思考”,“涌现”,“第一性原理”)、[批判性思维原则]以及[元认知策略]开始成为连接大量不同知识点的中心枢纽。这些高密度连接的节点显示了其在整个知识体系中的重要性和通用性,成为他思维的稳定锚点。 - 价值驱动路径涌现:他观察到,与

个人价值体系和长期人生目标强关联的知识点,自然地形成了更频繁的“被访问路径”和“被引用路径”。这些路径揭示了真正驱动他学习和创作的核心动机和关注点。 - 输出流程优化涌现:他发现了一个自然形成的、高效的“从输入到输出”的知识流:

播客/视频笔记/读书笔记->灵光乍现->问题日记->文章草稿->AI辅助写作,这个流程比他最初设想的更加顺畅且富有效率。

涌现结果详细描述:自组织个人知识管理体系的结构与洞察

通过不断的局部交互和迭代,张华的PKM系统展现出了一个动态、适应性强且高度互联的自组织结构,极大地提升了他的学习效率和创作能力。

涌现的PKM系统结构:

这个结构不再是一个层级式的文件夹,而是一个多维度、网状分布的知识图谱,具有清晰的功能集群和强关联路径。

-

核心概念与元认知枢纽 (Core Concepts & Metacognitive Hubs Cluster):

- 构成:

专业领域核心概念、批判性思维原则、系统思考框架、第一性原理思维、元认知策略,以及经过整合和原子化的常青笔记(Evergreen Notes)。 - 特点:这些是整个知识图谱的智力骨架和思维工具。它们拥有极高的链接密度,作为许多其他笔记的引用源和思考的起点,是知识相互连接、深度理解的基石。它们是指导张华如何学习和思考的原则。

- 构成:

-

内容输入与灵感触发集群 (Content Input & Inspiration Trigger Cluster):

- 构成:

读书笔记、会议/讲座记录、播客/视频笔记、社交媒体/讨论区信息、摘录与引用、灵光乍现的片段。 - 特点:这个集群是PKM系统的“感应器”,负责从外部世界捕捉各种形式的信息和未经处理的原始想法。

灵光乍现是连接原始输入与后续创作的关键转化点。

- 构成:

-

创造与输出工作流集群 (Creation & Output Workflow Cluster):

- 构成:

问题日记/思考日志、文章/博客草稿、项目文档、AI辅助写作工具、思维导图工具。 - 特点:这是一个高度动态的集群,主要功能是将原始想法和知识转化为具体的输出。

问题日记是深化思考的起点,与文章草稿通过AI辅助写作协同,最终形成对外输出的内容。

- 构成:

-

目标导向与行动管理集群 (Goal-Oriented & Action Management Cluster):

- 构成:

长期人生目标、当前学习主题、技能提升目标、待办事项清单、周度回顾机制。 - 特点:这个集群将张华的学习和创作与他的个人目标和行动紧密连接起来,确保所有知识活动都服务于其长期发展。

周度回顾机制在此集群中扮演关键的自适应调节器。

- 构成:

-

工具与方法支持集群 (Tool & Methodology Support Cluster):

- 构成:

Obsidian知识库软件、Notion/Roam Research、间隔重复学习法、番茄工作法、Zettelkasten笔记法原则。 - 特点:这些是支撑整个PKM系统高效运作的平台、软件和思维方法。它们可以作为独立的工具,也可以与各集群中的元素建立使用关系。

- 构成:

关键连接点/核心枢纽:

- 个人价值体系 (Personal Value System):作为整个PKM系统的最高层引导和道德罗盘,它不直接连接所有笔记,但像一个“引力源”,影响所有与决策、目标和意义相关的链接强度。与个人价值观越契合的知识,越容易被深度学习和有效转化。

- 周度回顾机制 (Weekly Review Mechanism):这是一个关键的反馈循环节点,它强制张华审视过去一周的所有涌现(新笔记、新链接),将其与

长期人生目标和当前学习主题对齐,并触发新的行动。这是从“记录”到“反思”再到“行动”的桥梁,也是系统自我优化的核心。 - 双向链接工具 (Obsidian/Roam/Notion):这是物理上实现自组织微观交互的关键技术。它提供无缝的链接创建能力,让规则1、2、4、6得以高效执行,从而建立起真正的知识网络,避免知识孤岛。

- 系统思考框架 (Systems Thinking Frameworks) / 第一性原理思维 (First Principles Thinking) / 批判性思维原则 (Critical Thinking Principles):这些元认知概念作为一个元认知指导中心,它们相互连接,并连接到几乎所有主要知识集群。它们不是具体的知识,而是“如何思考”的知识,帮助张华在识别知识模式和结构时,能从整体性、动态性和关联性的角度进行观察和提炼。

从涌现结构中获得的未曾预料的见解:

- “输出驱动输入”的反馈循环比预期更强大:张华最初认为PKM是关于高效“收集”信息。但通过自组织,他发现

文章/博客草稿和问题日记等**“输出”元素作为强大的正反馈**,极大地促进了对读书笔记、研究数据等“输入”元素进行更深入的链接、整合和提炼。这种“被动记录”到“主动创造”的涌现路径,显著提升了知识内化效率,因为它强制你对信息进行加工和重构。 - 元认知概念成为知识网络的“引力中心”:而不是预设的“人工智能”或“心理学”等主题目录,张华发现像

系统思考框架、批判性思维原则、第一性原理思维这些元认知概念,成为了连接不同主题笔记的核心枢纽。它们是真正的“思想桥梁”,大大增强了知识跨领域迁移和深度理解的能力,是个人学习中的“元技能”。 - “回顾”是自组织的关键催化剂与调节器:

周度回顾机制的重要性超出了张华最初的设想。它不仅仅是整理待办事项,更像是PKM系统的“心跳”,定期强制系统进行自我迭代和涌现识别(观察模式)。没有它,很多局部链接可能无法形成宏观的模式,也无法与个人目标有效对齐,导致系统失去适应性。 - 个人价值与目标是知识的“引力场”和“过滤器”:

长期人生目标和个人价值体系并不是传统的知识内容,但在自组织过程中,它们自然地捕获并重塑了其他所有知识元素的意义和优先级。与这些高层级元素连接越强的知识,其被调用、被思考、被转化的频率也越高,形成了一个价值驱动的知识引力场,帮助张华过滤掉无关信息,聚焦于最重要的学习。

可复现性强调

此案例展示了如何在个人层面应用自组织模板,构建一个持续进化、适应性强的PKM系统。其“可复现性”在于:

- 读者可以选取自身核心的学习目标或创作需求,列出相关元素(可以借鉴上述列表),并在任何一个支持双向链接的PKM工具中(如Obsidian、Logseq、Notion、Craft等),按照上述

Local Interaction Rules和Process进行实践。 - 通过持续地增加笔记、创建链接,并定期进行

周度回顾,你将亲身体验到知识如何从碎片化走向网络化、从静态到动态,并最终涌现出支持你思考和创作、与你个人目标深度绑定的独特结构。 - 关键在于持续的、低门槛的局部交互,而不是一次性地进行大规模分类。这个过程需要耐心和坚持,但回报巨大。

这个自组织PKM系统,不仅仅是存储知识的容器,更是拓展思维、加速成长的智能伙伴。它帮助张华从“信息消费者”转变为“知识创造者”,并自然地支持他的终身学习之旅。

第四章:模板变体与高级应用

自组织模板的核心在于其通用性和灵活性。在面对不同类型的挑战和探索目标时,我们可以对其基本结构进行调整,以适应特定的需求。本章将介绍几种常用的模板变体,并在更广阔的视野下探讨其高级应用场景,帮助您更巧妙地驾驭涌现,解锁更深层次的洞察。

4.1 最小约束自组织:解放最大潜能

Minimal Constraint Self-Organization(最小约束自组织)是自组织模板最纯粹、最开放的一种变体。它的核心理念是将外部的预设和干预降到最低,以期在最大程度上激发系统的内在生成力,允许最意想不到的模式和结构涌现。这种方法适用于彻底的探索、初期的创意发散,以及当你对问题域几乎一无所知,需要通过完全开放的方式来发现潜在机遇时。

模板结构 (Template Structure)

# Task: {{exploration_task}}## Elements

[List of 15-20 diverse elements]## Process

1. Consider each element in relation to the others, without initial rules or forced connections.

2. Allow patterns to emerge naturally from intrinsic associations, without imposing external categories.

3. Observe what structures spontaneously form without active intervention.

4. Articulate solely the emergent organization that has naturally formed.## Expected Output

{{output_specifications}}

何时选择此变体,其优势与风险:

-

优势 (Advantages):

- 最大化的涌现潜能:由于没有强加的

Local Interaction Rules,元素之间的交互完全基于其内在属性和使用者(或系统)的直觉关联。这可能导致发现最不寻常、最具颠覆性的模式。 - 打破固有思维:消除了规则的约束,更容易摆脱已有的认知框架和经验偏见,进入真正的“发散性思维”模式。有助于发现彻底出乎意料的关联。

- 纯粹的发现之旅:适用于你真正不知道在寻找什么,只是想“看看会发生什么”的探索。这是一种“探索者”心态而非“建造者”心态。

- 初期创意发散:在概念形成的最早期阶段,帮助团队快速捕捉大量不相关的创意片段,并让他们自行寻找彼此的逻辑。

- 高风险高回报:如果成功,可能获得的洞察具有极高的原创性和价值。

- 最大化的涌现潜能:由于没有强加的

-

风险 (Risks):

- 无序或噪音过多:如果没有任何规则引导,元素可能难以形成有意义的结构,或者涌现出大量的“噪音”和随机连接,难以解读。这可能导致过程耗时巨大而无实质产出。

- 认知负担高:对探索者(人)的直觉、隐性知识和模式识别能力要求更高,因为缺乏明确的指导,需要更高的认知耐力。

- 结果难以预测:涌现的结果可能与预期相去甚远,甚至可能根本没有清晰的结构,或者结构过于抽象难以付诸行动。

- 可能效率低下:在时间有限或需要聚焦的场景下,纯粹的最小约束可能会导致效率低下,因为缺乏引导会延长探索周期。

实践建议 (Practical Advice):

- 提供异常多样的元素:为了弥补规则的缺失,元素的质和量显得尤为重要。确保元素的类型、粒度、来源都非常广泛,以提供足够的“原材料”进行自发连接。考虑包含一些看似不相关的元素,以增加潜在的交叉点。

- 依赖直觉和隐性知识:在没有明确规则时,你的经验、专业知识和模式识别直觉将成为最重要的“交互规则”。信任你的潜意识连接能力,允许自己“感受”元素之间的关联。

- 记录每一个微小连接和“意外”:即使是看似微弱的关联,也要短暂记录下来,因为它们可能是更宏观模式的萌芽。特别是那些让你感到惊讶的连接,往往蕴含着新洞察。

- 适时引入少量规则进行“修剪”或聚焦:如果发现过程过于混乱,难以形成任何结构,可以适时引入1-2条非常宽泛的、高层次的

Local Interaction Rules(例如,“寻找相似的”或“寻找矛盾的”),或者在发现某些初步模式之后,将其作为“组织种子”进行下一步引导。但要避免规则过于具体,以免再次陷入过度控制。 - 适用于纯粹的创意发散、初期探索:例如,为全新的科幻小说构建一个新宇宙中的元素和潜在社会结构,或者在一个尚未被充分理解的全新技术领域寻找跨界应用点和未被发现的商业模式。

最小约束自组织就像一场自由的舞蹈,没有预设的舞步,却可能因为舞者之间的自然节奏和感应,而涌现出最动人的篇章。它要求你放下控制欲,臣服于过程本身,并相信系统内在的生成力。

4.2 种子引导自组织:有目标的涌现

Seeded Self-Organization(种子引导自组织)是介于完全自由的最小约束型和更结构化的通用模板之间的一种变体。它的核心思想是在自组织过程中引入一个或几个“组织种子 (Organizational Seeds)”,这些种子就像磁铁一样,会吸引和引导相关元素在其周围形成初步的结构。这种方法特别适用于当你对探索领域有初步方向,或者你希望在保持涌现开放性的同时,将最终结果导向某个大致的方向时。

模板结构 (Template Structure)

# Task: {{exploration_task}}## Elements

[List of elements]## Organizational Seeds

- {{seed_concept_1}}: A potential organizing principle or initial cluster idea

- {{seed_concept_2}}: Another potential organizing principle

- {{seed_concept_3}}: A third potential organizing principle...## Process

1. Consider how elements might initially organize around these seeds. Place them accordingly.

2. Allow elements to freely migrate between seeds, form new, independent clusters, or even redefine existing seeds based on emergent patterns.

3. Continuously observe the dynamic interactions and emergent patterns, letting the final structure form organically, rather than forcing elements into predefined seed categories.

4. Refine and articulate the emergent organization, including its relationship to the initial seeds.## Expected Output

{{output_specifications}}

如何精心选择“组织种子”,平衡引导与自由:

-

种子的性质 (Nature of Seeds):

- 非强制性且可变:种子不应该是最终分类的硬性标签,而更像是启发性的“引力中心”或“潜在主题”。它们本身也可以在过程中被重新命名、拆分或合并,甚至被废弃,因为它们也只是引导机制,而非固定真理。

- 代表核心维度或潜在方向:选择能够代表探索任务中几个关键视角、维度、挑战,或你认为可能出现的几个主要方向的概念作为种子。它们应该有足够的差异性,以便能吸引不同的元素群。

- 数量适中:通常2-5个种子比较合适。过多则可能无意中变成了预设分类,扼杀涌现;过少则引导作用不明显。

- 具有开放性:种子的描述应具有一定的包容性,允许不同类型的元素围绕其整合,而不会显得格格不入。

-

平衡引导与自由 (Balancing Guidance and Freedom):

- 初始吸引:在过程开始时,可以主动将一些明显或你认为与某个种子强相关的元素放置在它附近或直接归入其下。这提供了一个起点。

- 允许迁移和新涌现:关键在于,当自组织过程展开时,要允许元素在不同种子之间“迁移”,甚至完全脱离所有种子,形成全新的、意想不到的集群,或者修改现有种子的定义。不要强行将元素锁定在某个种子上。

- 结合局部交互规则:种子引导可以与标准的

Local Interaction Rules结合使用。种子提供宏观的吸引力,而局部规则提供了微观的交互动力,两者协同工作。 - 动态调整:如果发现某个种子吸引了太多元,变得过于庞大且不聚焦,可以尝试将其拆分为2-3个更具体的子种子;如果某个种子缺乏吸引力,则可以将其移除或调整其描述。

适用于有初步方向,但仍需探索最佳路径的场景:

- 产品特性规划:当你有一个产品的核心愿景(种子),但不知道如何组织具体的用户故事和功能点时,或者需要在多个大的主题方向下探索具体功能。

- 任务:为新一代智能穿戴设备规划核心功能。

- 元素:计步、心率监测、通知提醒、移动支付、语音助手、GPS定位、睡眠追踪、音乐控制、跌落检测、紧急呼叫、个性化表盘、应用商店、长续航、防水、生物传感器、云同步、数据隐私控制、无线充电等等。

- 组织种子:

- 健康与运动(Health & Fitness)

- 智能生活与便利(Smart Life & Convenience)

- 安全与韧性(Safety & Resilience)

- 过程:团队首先将元素分配到这三个种子下。例如,

计步、心率监测、睡眠追踪进入“健康与运动”。然后,允许紧急呼叫在“安全与韧性”和“智能生活”之间移动,因为它可以是主动安全功能,也可以是语音助手的一个调用方便的功能。通过规则“哪些元素组合能创造新价值?”,生物传感器可能与健康与运动形成更复杂的生理数据监测集群,同时它也可能与安全与韧性的跌落检测、紧急呼叫结合,形成主动健康风险预警。这个过程中可能会发现“个性化体验”是一个连接所有种子的新兴主题。

- 企业核心价值观提炼:公司文化转型,需要从大量行为准则和愿景词汇中提炼出少而精的核心价值观,但已有一些初步的理念方向。

- 任务:定义公司新的核心价值观。

- 元素:创新、协作、以客户为中心、诚信、责任、激情、学习、韧性、增长思维、数据驱动、开放、赋能、长期主义、快速迭代、信任、好奇心、卓越、影响力等等。

- 组织种子:

- 以人为本(People-Centric:关注员工和客户)

- 追求卓越(Excellence-Driven:关注品质和成果)

- 引领未来(Future-Oriented:关注创新和适应性)

- 过程:将词汇围绕这些种子进行初步聚类。例如,

协作、赋能、以客户为中心可能围绕“以人为本”。但创新可能同时被“追求卓越”和“引领未来”吸引,这时就可以观察它更倾向于何处,或者它是否是一个连接这两个种子的桥梁。最终可能发现信任和好奇心作为独立的、但同样重要的核心价值涌现出来,它们不完全归属于任何一个种子,但却支撑着所有种子。

种子引导自组织提供了一个强大的中间地带,它既利用了自组织的生成性,又提供了一定程度的引导,确保探索不会完全偏离目标,同时依然能发现意想不到的宝藏。它允许你从一个假设的结构开始,但最终让数据和元素自身的互动来修正或确认这个假设。

4.3 多尺度自组织:整合微观与宏观

Multi-Scale Self-Organization(多尺度自组织)是最复杂但也最具洞察力的一种变体,它认识到在现实世界中,许多复杂系统在不同层级上同时存在自组织模式。例如,在一个公司中,个人可以自组织他们的工作流程(微观),团队可以自组织他们的协作模式(中观),而公司整体可以在市场中自组织其战略方向(宏观)。这种模板旨在识别和连接这些跨尺度的涌现模式,从而获得更全面、更系统、更深层次的理解。

模板结构 (Template Structure)

# Task: {{exploration_task}}## Micro-Elements

[List of detailed, specific, atomic elements (e.g., individual actions, specific data points, small components)]## Meso-Elements

[List of mid-level concepts, components, or aggregated patterns (e.g., team practices, project modules, emergent micro-patterns)]## Macro-Elements

[List of high-level principles, systems, strategic goals, or overarching emergent patterns (e.g., organizational culture, market trends, system-wide behaviors)]## Process

1. First, allow organization to emerge *independently within each scale* by applying the standard self-organization process (elements, rules, process steps) to Micro-Elements, Meso-Elements, and Macro-Elements respectively. Document the emergent patterns at each scale.

2. Then, consciously explore and identify relationships, dependencies, and feedback loops *across scales*. How do micro-patterns influence meso-patterns? How do macro-patterns exert downward causation on micro-elements?

3. Identify overarching emergent patterns and leverage points that span multiple scales, revealing how different levels of the system are interconnected and mutually influential.

4. Articulate the comprehensive multi-scale organizational structure, highlighting cross-scale dynamics and insights.## Expected Output

{{output_specifications}}

深入探讨在不同层级上应用模板:

-

明确定义尺度 (Defining Scales):首先要明确你所关注的“微观”、“中观”和“宏观”在你的特定任务背景下具体指代什么。这可能基于以下维度:

- 时间维度:短期行为 - 中期项目 - 长期战略。

- 空间维度:个体行动 - 团队协作 - 组织系统。

- 抽象维度:原子细节 - 聚合概念 - 普遍原理。

- 领域维度:代码模块 - 子系统架构 - 整体产品生态。

清晰的定义有助于元素的归类和上下文的限定。

-

独立尺度内自组织 (Self-Organization Within Each Scale):

- 微观层面:将所有

Micro-Elements作为独立单元,应用标准自组织模板(可以有自己专属的局部规则),让它们形成Micro-Level Emergent Patterns(微观层面的涌现模式)。这些模式本身就是对底层细节的第一次抽象和组织。 - 中观层面:将

Meso-Elements(可以包括上一步涌现的微观模式,或独立定义的中层概念)进行自组织,形成Meso-Level Emergent Patterns(中观层面的涌现模式)。 - 宏观层面:将

Macro-Elements(可以包括上一步涌现的中观模式,或独立定义的宏观原则)进行自组织,形成Macro-Level Emergent Patterns(宏观层面的涌现模式)。 - 关键点:在每个尺度内,要先尽量避免考虑其他尺度的元素,以确保该尺度内的结构能够自然涌现。

- 微观层面:将所有

-

跨尺度关系探索 (Exploring Cross-Scale Relationships):

- 完成各个尺度的初步自组织后,最关键、最具挑战性的一步是探索跨尺度的连接和动态。这也是涌现最丰富的地方。

- 向上涌现 (Upward Emergence):

Micro-Level Emergent Patterns是如何汇聚、影响或构成Meso-Level Emergent Patterns的?以及Meso-Level Emergent Patterns又如何共同形成Macro-Level Emergent Patterns? - 向下因果 (Downward Causation):

Macro-Level Emergent Patterns(例如,公司的战略、文化)如何通过“向下因果”影响Meso-Elements的行为和Micro-Elements的选择?宏观的涌现模式反过来对微观的行为产生了何种约束或引导? - 反馈循环 (Feedback Loops):识别跨尺度的反馈循环。微观上的某个变化如何通过中观层面,最终影响宏观,而宏观的变化又如何回馈到微观层面?这形成了一个持续的演化循环。

- 桥梁元素 (Bridging Elements):寻找那些能够有效连接不同尺度的“桥梁元素”或“介质”,它们可能是信息流、资源流、决策点或共享的原则。

案例分析:一家软件开发公司的整体创新能力提升

-

任务:提升一家软件开发公司的整体创新能力,从个人到团队再到组织层面。

-

微观元素 (Micro-Elements) - 个人层面的行为与习惯:

-

- 每天学习1小时新技术

-

- 参与公司内部技术分享

-

- 及时记录灵感和新想法

-

- 尝试新的开发工具/方法

-

- 主动寻求跨部门知识

-

- 勇于在会议中提出不同意见

-

- 为同事提供建设性代码反馈

-

- 回顾个人失败项目教训

-

- 参与开源项目贡献

-

- 阅读行业前沿报告

-

-

中观元素 (Meso-Elements) - 团队协作模式与流程:

-

- 每日站会 (Daily Scrum)

-

- 迭代回顾会 (Sprint Retrospective)

-

- 跨团队知识共享会

-

- 结对编程 (Pair Programming)

-

- 代码审查 (Code Review)

-

- 小步快跑/最小可行产品(MVP)原则

-

- 失败案例分析会 (Team Postmortem)

-

- 敏捷开发框架 (Agile Framework, ex: Scrum/Kanban)

-

- 团队创新挑战赛

-

- 技术沙龙/内部分享会

-

-

宏观元素 (Macro-Elements) - 组织文化与战略:

-

- 创新奖励机制

-

- 容忍失败文化 (Culture of Psychological Safety)

-

- 高层对新技术的战略投入

-

- 开放式创新平台(与外部合作)

-

- 战略性收购新兴技术公司

-

- 人才培养与技能再培训计划

-

- 数据驱动决策文化

-

- 客户导向的创新战略

-

- 跨部门协作机制(组织流程)

-

- 知识产权管理策略

-

-

过程模拟:

-

独立尺度内自组织:

- 微观层面(个人):张华将

Micro-Elements写在便利贴上,进行初步连接。他发现每天学习新技术、参与技术分享、阅读行业报告自然形成了一个 “个人持续学习循环” ;及时记录灵感、勇于提出不同意见则形成 “个人创意萌发与贡献” 的模式。回顾个人失败教训被识别为独立的个人反思与成长点。 - 中观层面(团队):团队成员将

Meso-Elements组织起来。他们发现每日站会、迭代回顾会、小步快跑原则共同构成了 “敏捷迭代与反馈循环”;结对编程、代码审查、跨团队知识共享会构成了 “团队知识协同与质量保障”;失败案例分析会与团队创新挑战赛则形成 “团队协作创新与学习” 模式。 - 宏观层面(组织):高层将

Macro-Elements进行组织。他们识别出高层对新技术的投入、战略性收购是 “技术战略与投资”;创新奖励机制、容忍失败文化是 “创新文化氛围”;人才培养计划、跨部门协作机制是 “组织赋能体系”。

- 微观层面(个人):张华将

-

跨尺度关系探索:

- 向上涌现:

- 个人的 “持续学习循环” (

1,2,10) 通过提供新的见解和技能,支撑了团队的 “团队知识协同” (13,14,15)。 - 个人的 “创意萌发与贡献” (

3,6) 通过勇于在会议中提出不同意见(6),直接推动了团队团队创新挑战赛(19) 的想法来源。 - 团队的 “敏捷迭代与反馈循环” (

11,12,16) 的成功,汇聚成了组织整体敏捷开发框架(18) 的落地,进而塑造了数据驱动决策文化(27)。

- 个人的 “持续学习循环” (

- 向下因果:

- 公司

容忍失败文化(22)(宏观)会显著降低个人回顾失败教训(8) 的心理门槛(微观),并鼓励团队失败案例分析会(17)(中观)的顺利召开。 高层对新技术的战略投入(23)(宏观)会为每天学习新技术(1) 的个人(微观)和团队技术沙龙(20) (中观)提供资源和方向。创新奖励机制(21)(宏观)直接激励个人参与开源项目(9) 或团队创新挑战赛(19)。

- 公司

- 反馈循环:一个成功的

团队创新挑战赛(19)(中观),其成果被创新奖励机制(21)(宏观)认可,可能会促使高层对新技术的投入(23) 进一步增加,进而提升个人学习新技术(1) 的积极性,并提供更多资源。

- 向上涌现:

-

涌现出的多尺度组织结构与洞察

结合微观、中观、宏观的独立自组织和跨尺度连接,我们可以得到一个全面而富有洞察力的创新能力图谱。

-

核心关联:

- 个人层面的“持续学习与试验习惯”(微观涌现,包含

每天学习新技术,及时记录灵感等)是个体创新力的源泉,也是团队 “知识共享与协作循环”(中观涌现,包含结对编程、代码审查等)的基础,由此向上支撑组织整体的人才培养与技能再培训计划(宏观)。 - 团队层面的“敏捷迭代与反馈循环”(中观涌现,包含

每日站会、迭代回顾会等)是组织整体 “创新速度与适应性”(宏观涌现)的直接体现,并与数据驱动决策文化(宏观)相互强化。 - 组织层面的“赋能文化与战略投入”(宏观涌现,包含

容忍失败文化、高层对新技术的投入等)通过提供资源和心理安全,“向下因果” 地促进了微观和中观层面的自组织。

- 个人层面的“持续学习与试验习惯”(微观涌现,包含

-

跨尺度杠杆点:

- “失败学习机制”:

回顾个人失败项目教训(微观)、失败案例分析会(中观)与容忍失败文化(宏观)形成了一个强烈的跨尺度反馈闭环。改善宏观文化能显著提升微观和中观的学习意愿,形成一个强大的学习型组织。 - “知识流的桥梁”:

开放式创新平台(宏观)是连接个人主动寻求跨部门知识(微观)和跨团队知识共享会(中观)的关键技术和文化桥梁,它鼓励了知识在不同层级和部门间的自由流动。 - “人才发展路径”:

人才培养与技能再培训计划(宏观)不仅提供结构化培训,还通过激励个人参与开源项目贡献(微观)和团队创新挑战赛(中观)来培养实践能力。

- “失败学习机制”:

-

深层洞察:

- 创新是多尺度自组织的涌现现象:团队发现,真正的公司创新并非仅仅依赖于高层战略的制定,更在于每一个个体和团队的微观行为能够被有效激发,并在不同层级之间形成有机的反馈循环。僵化的层级结构会阻断这种跨尺度信息流和能量流,从而扼杀创新。

- 文化是创新能力的“操作系统”:

容忍失败文化和开放式创新平台的重要性在涌现中被大大凸显。它们不是简单的附加项,而是为其他所有创新策略提供基础支撑的“操作系统”。没有合适的文化土壤,再好的技术投资和团队流程都难以生根发芽。 - 信息流动与反馈是生命线:从

及时记录灵感到跨团队知识共享,再到数据驱动决策,有效的信息流动和多层次的反馈循环被识别为驱动整个创新能力的生命线。企业需要投资于工具和文化,确保信息能够无阻碍地向上涌现并向下反馈。 - 个体赋能是组织创新的起点:个人的

持续学习和勇于提出不同意见这些微观行为,是组织创新最原始的动力。组织需要创造环境,赋能个体,让他们感到安全和被支持去探索、实验和分享,而非仅仅是执行指令。

多尺度自组织模板帮助我们理解,一个组织的“灵魂”和“活力”并非由单一层级决定,而是多层级自组织模式协同涌现的结果。它揭示了从个体习惯到宏观文化的复杂联动机制,为系统性地激发创新和适应性提供了强大的思维工具和行动指南。

4.4 其他高级应用:创新与适应的边界

自组织模板的魅力在于其无限的适应性,它可以超越传统的业务范畴,渗透到更广阔的创新和适应性挑战中。以下是一些更高级和非传统的应用场景,展示了其在拓宽思维边界方面的潜力。

-

产品开发流程中的涌现式用户需求分析 (Emergent User Needs Analysis in Product Development)

- 常规方法局限:传统的用户调研和需求收集往往是线性的、结构化的,容易受到用户表达能力、调研者偏见和显性需求的限制。这些方法可能难以捕捉用户心智底层的未满足需求或隐性偏好。

- 自组织应用:

- 元素:用户访谈中的原始语句、观察到的用户行为片段、产品反馈、用户痛点、竞品分析中的特性、行业趋势、设计理念、市场细分特征、用户期望等等。这些元素以原始、非结构化的形式呈现。

- 规则:哪些反馈暗示了相似的底层需求?哪些特性组合能解决更深层的“用户之痛”?哪些趋势与痛点共同指向新的产品方向?哪些冲突的用户需求代表了需要创新的机会?哪些行为模式暗示了用户未曾言明的习惯或偏好?

- 涌现:最终,你可能会涌现出用户从未明确表达过的**“隐性需求集群”**,例如“无缝的跨设备连续性体验”或“提升工作流安全感的设计”,也可能发现之前未被注意到的“用户行为模式”。这些涌现的需求可能形成新的产品功能包、用户故事主线,或产品愿景的核心。

- 价值:避免陷入“用户说了什么”的表面需求,而能深入发现用户真正“需要什么”的深层洞察,从而指导更具创新性和用户价值的产品设计。

-

社区治理与文化建设中的自组织策略 (Self-Organization Strategies in Community Governance & Culture Building)

- 常规方法局限:自上而下的社区管理、强制性的文化建设往往效果不彰,甚至引起反弹,因为文化和社区活力通常是自然形成而非强制灌输。

- 自组织应用:

- 元素:社区成员的兴趣(话题、活动)、核心价值观、面临的问题与挑战、可用资源(技能、工具、场地),已有的非官方领导者、小型非正式社群、已发生的积极或负面事件、冲突点、沟通渠道等等。

- 规则:哪些兴趣点可能自发形成一个新的兴趣小组或项目?哪些问题可以被特定资源或技能的成员自愿解决?哪些价值观是社区成员普遍认可并自发遵守的?哪些冲突需要新的沟通机制或调解方式来解决?哪些事件激发了社区的共同行动?

- 涌现:

- 自发社群的形成:涌现出符合成员兴趣、共享具体目标的、活跃的子社群或自治项目小组。

- 社区规范的无形形成:通过规则

哪些价值观是社区共同认可的促进成员互动和反馈,社区成员会自行强化某些行为准则和共享信念,形成“社区共识”和“行动指南”,而非硬性规定。 - 分布式领导力与责任分担:自然识别出在某些领域(如技术、活动组织、内容创作)具有影响力或主动性的“非正式领袖”,他们会自发承担起相应的责任。

- 价值:构建一个充满活力、自我调节、具有强大恢复力的社区。这种社区并非僵化的行政实体,而是能响应成员需求、自我进化、并抵抗外部冲击的生命系统。它将管理重心从“控制”转向“赋能”和“培养”。

-

战略规划中的情景构建与适应性路线图 (Scenario Planning & Adaptive Roadmaps in Strategic Planning)

- 常规方法局限:传统战略规划常基于对未来的预测,但在高度不确定性、复杂性和地缘政治波动的环境下,这些预测往往失效。单一的“最佳”计划在面对“黑天鹅”事件时脆弱不堪。

- 自组织应用:

- 元素:宏观经济趋势(如通胀、衰退)、关键技术变量(如AI发展速度、能源转型)、社会人口结构变化、地缘政治不确定性、政策法规变化、主要竞争对手行动、公司内部能力(优势与劣势)、潜在的“黑天鹅”事件(如新的疫情、自然灾害)、文化价值观变迁。

- 规则:哪些趋势可能相互增强或相互抵消形成一个“未来情景”?哪些不确定性是驱动未来发展的关键要素?哪些内部能力可以在多种未来情景下提供韧性?哪些情景之间存在依赖性或排斥性?哪些战略投资是“无悔”选择(在多种情景下都有价值)?

- 涌现:

- 涌现的未来情景:不再是预设的“高增长”、“低增长”,而是“技术民族主义下的全球碎片化”、“气候危机引发的全球合作与创新”或“超自动化与社会两极分化”等复杂、多维度的未来情景。这些情景将是独特的,具有内在一致性的叙事。

- 适应性战略选项:识别出那些在多个情景下都具有韧性或灵活性、能降低风险或抓住机遇的战略举措,形成一个**“适应性路线图”**,而非单一的确定性计划。这包括那些无论未来如何演变都值得投入的核心能力,以及在特定情景触发时可迅速激活的选项。

- 价值:从“预测并控制未来”的线性思维转向“理解并适应未来”的系统性思维,构建组织的战略韧性,使其在任何未来情景下都能生存并通过机会获得成功,而非仅仅是等待“最佳情景”的到来。

-

艺术与创造性过程中的灵感自组织 (Inspiration Self-Organization in Arts & Creative Processes)

- 常规方法局限:创意常常是碎片化的、跳跃性的,如何将散乱的灵感聚合成连贯的作品、完整的故事或清晰的艺术表达是一个普遍的挑战。

- 自组织应用:

- 元素:意向(颜色、形状、光影、纹理)、音乐片段(旋律、和声、节奏)、文字概念(关键词、短语、隐喻)、梦境碎片、个人经历、历史事件、哲学思想、材质、感官体验(味觉、触觉)、情感冲击、对话片段等等。这些都是艺术创作的原始“素材”。

- 规则:哪些意向能勾勒出相似的故事线或情感基调?哪些音乐与情绪是匹配的,能增强表达?哪些概念可以构成作品的主旨?哪些元素之间形成视觉或情感上的对比,产生张力?哪些元素可以迭代或变形以产生新的变体?哪些元素是主角,哪些是背景?

- 涌现:

- 主题与叙事线:从看似不相关的灵感中涌现出连贯的故事主题、角色弧线,或独特的视觉叙事结构。

- 跨媒介融合:音乐、视觉、文字元素自然地结合,形成多感官的、具有内在逻辑的艺术表达,其整体效果超越了单一媒介的组合。

- 新的艺术形式或风格:艺术家可能在无意中发现一些新的组合和连接方式,从而开创一种独特的艺术风格或创作方法。

- 价值:将潜意识的联系显性化,打破创作瓶颈,激发更深层次的艺术表达,并帮助创作者从“无从下手”到“找到脉络”,最终创作出整体性强、富有生命力的作品。

这些高级应用表明,自组织模板不仅仅是一个技术性的工具,更是一种思维模式的转变。它鼓励我们拥抱复杂性,信任系统内在的创造力,并学会从观察、培养和引导中,发现超越自身预设的智慧。在当今世界,这种能力比以往任何时候都更加宝贵。

第五章:最佳实践、常见陷阱与应对策略

自组织模板为您提供了一把驾驭复杂性的利器,但如同任何强大的工具,它的效果取决于使用者的熟练程度和对潜在挑战的认知。本章将详细阐述成功应用模板的最佳实践,剖析在实践中可能遇到的常见陷阱,并提供具体的应对策略,助您更有效地激发涌现,规避风险。

5.1 驾驭自组织的最佳实践

在Input Data中,您已经看到了一系列最佳实践的简要列表。在这里,我们将对每一项进行更深入的解读和操作层面的建议,以确保您能充分发挥自组织模板的潜力。

-

提供多样化的元素 (Provide diverse elements)

- 为何重要:多样性是复杂系统涌现的“燃料”。如果所有元素都相似,它们之间将缺乏足够的差异和潜在连接点来形成复杂的宏观结构。就像只有一种颜色的光无法组合成彩虹。元素的多样性增加了信息熵,为更丰富的自组织提供了必要条件。

- 操作建议:

- 多源收集:从不同来源(文献、访谈、观察、数据分析、个人经验、冥想)收集元素,以确保广度。

- 多维思考:在列举元素时,尝试从不同维度(技术、社会、经济、环境、文化、心理、政治、伦理、历史等)进行思考,确保覆盖面。

- 混合类型:混合不同类型的元素,例如:抽象概念、具体数据、行动方案、人物、情绪、工具、事件、趋势、挑战、价值观等。

- 挑战同质性:如果列表看起来过于偏向某一类型或领域,刻意引入一些不那么“显而易见”但可能相关的跨界元素。

- 示例:在“可持续农业”案例中,我们不仅有技术元素(精准农业),还有社会元素(食物主权)、生态元素(土壤微生物)等多元组成。

-

保持交互规则的简单性 (Keep interaction rules simple)

- 为何重要:复杂性应该从简单的局部规则的多次迭代交互中涌现,而不是从复杂的规则本身。简单的规则更易于理解、记忆和执行,从而降低认知负担,促进流程的流畅进行。过于复杂的规则会导致系统行为难以预测和理解。

- 操作建议:

- 动词-宾语结构:将规则表述为简单的行动指令,如“寻找…的相似之处”、“识别…之间的矛盾”、“考虑…的因果关系”、“哪些元素相互强化”。

- 聚焦局部:确保规则只关注单个元素或少量元素之间的关系,而不是要求你对所有元素进行全局判断。这符合自组织“分布式”的本质。

- 少量核心规则:开始时只需3-5条核心规则。如果需要,可以在迭代过程中逐步添加或修改,但要保持精简。

- 测试规则:在开始大规模应用前,尝试用一小部分元素测试你的规则,看它们是否清晰、无歧义且能有效引导交互。

- 示例:我们的规则如“协同增效性”、“利益相关者关联”都非常简洁。

-

包含比明显类别更多的元素 (Include more elements than obvious categories)

- 为何重要:这有助于打破预设的分类偏见,并为发现全新的、意想不到的集群和结构留下足够的空间和原材料。如果元素数量刚刚好匹配你的已知类别,那么涌现出的很可能就是你已知的结构,自组织的价值将大打折扣。

- 操作建议:

- 以发散性思维开始:在头脑风暴阶段,鼓励不设上限地列出所有可能相关的点。

- 初步筛选而非归类:在初步筛选时,即使有些元素看起来有点“边缘”,也考虑暂时保留,因为它们可能是连接不同集群的“桥梁”或未来涌现的关键催化剂。

- 目标效果:理想的元素数量应该多到你无法一眼看出它们可以被分为哪些有意义的类别。这迫使你的大脑超越直觉,寻找更深层的模式。

- 示例:在“创新策略”案例中,我们刻意列举了几十个涵盖技术、市场、社会、内部能力的元素,远超过可能预设的几个战略方向。

-

抵抗预先分类元素 (Resist pre-categorizing elements)

- 为何重要:预先分类是扼杀涌现的最大杀手。一旦你将元素归入某个预设类别,你的大脑就会倾向于将其固化,而忽略它与其他类别元素之间可能存在的创新性连接和交叉点。自组织的核心是让结构“自己生长”,而不是“被植入”。

- 操作建议:

- 物理操作中立化:使用独立的卡片或便利贴,将其随意散布在物理空间中,避免任何整齐排列或按颜色分组。

- 数字工具自由化:在数字白板或无边画布工具(如Miro, FigJam, Obsidian Canvas)上“自由放置”元素,不要使用标签、文件夹、树状结构或预设的组。

- 心智训练:在审视元素时,有意识地提醒自己:我是观察者,不是分类者。暂停判断,保持好奇。

- 示例:在所有案例中,我们都强调从“无序”的元素列表开始。

-

混合不同类型的元素 (Mix different types of elements)

- 为何重要:这与“提供多样化元素”紧密相关,但更强调元素的“性质”类型。混合概念(抽象)、方法(流程)、工具(具象)、原则(指导)、示例(具体)可以为交互提供更丰富的维度,激发跨领域、跨层面的连接,从而产生更复杂的涌现模式。

- 操作建议:

- 思考层次:确保元素涵盖从宏观概念、中观方法到微观工具等不同抽象层次。

- 思考形式:尝试包含动词(行动)、名词(对象)、形容词(属性)。

- 思考来源:有来自理论、实践、数据、用户反馈、个人经验的元素。

- 示例:PKM案例中,我们混合了“读书笔记”(信息)、“晨间日记”(实践)、“Obsidian”(工具)、“批判性思维原则”(理念)等,促成了丰富的内部连接。

-

允许存在异常值 (Allow for outliers)

- 为何重要:并非所有元素都必须完美地融入涌现结构。有些元素可能确实是离群的、独立的,或者只是暂时没有找到合适的连接。强行将它们归类可能会扭曲涌现的结构,并可能忽略它们作为潜在新涌现点的价值。

- 操作建议:

- 标记离群点:识别那些难以融入任何集群的元素,将它们标记为潜在的“异常值”或“待探索元素”,暂时放置在一边。

- 反思原因:在后期回顾时,思考它们为何离群:是与任务无关?是粒度不匹配?还是它们指向了你根本没有考虑到的全新主题维? 它们可能预示着一个未被发现的领域。

- 珍视异常值:有时,未来的突破点或独特的创新点就隐藏在这些看似无关的异常值中。它们可能需要新的规则或新的种子才能被激活。

-

耐心对待过程 (Be patient with the process)

- 为何重要:真正的自组织和复杂系统的涌现需要时间。它不是一次性的线性操作,而是需要多次迭代的“生长”过程,其间可能伴随着“混乱”或“无序”的阶段。急于求成、过早干预或放弃,都会错过涌现的宝贵机会,导致涌现未完全形成就被终止。

- 操作建议:

- 设定弹性时间:为自组织过程预留充足的时间,尤其对于复杂任务。它不是一个能严格按时间计划进行的活动。

- 多次小步迭代:不要期望在第一次尝试中就得到完美结构。进行多轮审视、连接、观察和提炼,每次只进行小范围的调整和思考。

- 接受模糊和不确定性:在涌现发生之前,过程看起来可能是混乱、无序的。这是正常的,这个阶段是系统在寻找平衡。

- 相信涌现的潜力:回忆第一章的理论,相信在适当的条件下,秩序自然会浮现。休息一下,让潜意识来完成一些连接工作。

-

寻找涌现属性 (Look for emergent properties)

- 为何重要:这些是构成自组织价值的核心。涌现属性是系统整体的特征,无法从单个元素中预测。它们是真正的“新信息”和“新洞察”,是你通过自组织才发现的。

- 操作建议:

- 思考“整体大于部分之和”:当你看一个集群时,问自己:“这个集群的整体意义是什么?它比其所有元素的简单叠加多了什么?它讲述了一个什么新的故事?”

- 关注连接点和边界:最有价值的涌现往往发生在一个集群的边缘,或多个集群的交汇处。桥梁概念尤其重要,它们通常是跨领域协同的具现。

- 提炼意外发现:在

Expected Output中,专门列出那些你事前未曾预料到的、但通过涌现过程才发现的洞察和新的系统属性。

-

注意意外分组 (Pay attention to unexpected groupings)

- 为何重要:这些意外的关联是最有价值的创新源泉。它们挑战你的固有认知模型,迫使你从新的角度看待问题,带来“啊哈!”时刻。

- 操作建议:

- 记录“惊讶”:当你发现两个看似无关的元素被规则自然地连接起来时,立即记录下你的“惊讶”及其原因。

- 深入探究:询问为什么会发生这种意外分组?它揭示了什么隐藏的联系?这种联系是否可能成为一个潜在的创新点或突破口?是否需要调整规则或纳入新的元素来解释这种联系?

- 信任直觉:有时直觉会引导你进行意外分组,即使你还无法完全用逻辑解释,也要先信任它,然后回头寻找其背后的逻辑支撑。

-

记录涌现过程 (Document the emergence process)

- 为何重要:这个“旅程”本身往往蕴含着丰富的学习价值。它不仅能帮助你理解涌现结果的来龙去脉,也为未来的复盘、改进规则和指导他人提供了宝贵的案例。它也是“可复现性”的重要组成部分。

- 操作建议:

- 阶段性快照:在不同迭代阶段,对白板或数字画布进行拍照或截图,记录元素的移动、连接和初步分组的演变。

- 文字记录:简要记录每次迭代中你观察到的主要变化、关键的连接发现、遇到的困难、涌现出的初步模式以及你据此做出的任何规则调整。

- 思考日记:记录你在过程中产生的想法、困惑和“啊哈!”时刻,这有助于你回顾和反思。

- 演示回放:如果使用数字工具,可以利用其回放功能展示整个演进过程。

-

开放接受多种有效组织 (Be open to multiple valid organizations)

- 为何重要:复杂系统往往具有“多稳定性”的特点,即可能存在多个不同的、同样有效但并非唯一的宏观组织模式。不要执着于寻找“唯一正确”的结构,因为可能根本不存在。

- 操作建议:

- 探索变体:尝试使用稍微不同的规则或种子,看看是否能涌现出同样有价值的不同结构。这可以为决策提供多视角。

- 评估不同结构:比较不同涌现结构的优缺点,它们可能适用于解决不同的子问题或凸显不同的视角。例如,一个结构更侧重效率,另一个更侧重韧性。

- 整合优势:有时可以从多个涌现结构中提取其优点,形成一个更全面、更具韧性的理解或混合策略。

通过采纳这些最佳实践,您不仅能更高效地应用自组织模板,更能在实践中深刻理解复杂系统的运作规律,成为一名真正的复杂性驾驭者。

5.2 实施自组织模板的常见陷阱

尽管最佳实践指明了前进的方向,但在实际操作中,仍然有许多陷阱可能阻碍自组织过程,甚至导致失败或产出无价值。识别并理解这些常见陷阱是成功应用模板的关键一步。

-

过度控制:尝试强加预设结构,扼杀涌现 (Over-control: Trying to impose a preconceived structure, stifling emergence)

- 陷阱描述:这是最常见且最具破坏性的陷阱,源于我们长期以来习惯的线性、控制性思维模式。在自组织过程中,使用者忍不住想把元素直接分到他们已知的类别中(例如,按照部门、时间线、预设主题),或者强行将它们组织成预设的图表形式,而不是等待结构自然浮现。

- 后果:扼杀了新颖的、意想不到的连接和模式出现的可能性,最终只得到一个你已经知道的结构,失去了自组织的深层价值。这使得自组织成为一种徒劳的练习。

- 自我心理:焦虑、不确定感、对“混乱”的不适,以及对效率的过度追求,都可能导致这种过度控制。

示例:在“可持续农业”案例中,如果一开始就要求将元素分为“环境、经济、社会”三大类,而不是让它们自由互动,就扼杀了“土壤健康是核心杠杆”等跨领域洞察的涌现。

-

元素不足或过于同质化:缺乏足够的多样性进行有效交互 (Insufficient or overly homogeneous elements: Lacking enough diversity for effective interaction)

- 陷阱描述:提供的元素数量太少,不足以支撑复杂性;或者元素类型过于单一、同质化,缺乏足够的变异性和差异来产生丰富而复杂的交互。如果所有元素都太相似,就没有足够的“摩擦”和“引力”来源。

- 后果:系统缺乏“燃料”,无法产生足够多的有意义的连接,涌现出的结构将非常简单、平淡,甚至根本无法形成清晰的结构。这就像只用一种乐高积木尝试搭建复杂模型。

示例:在创新策略中只列举了技术元素,忽略了市场、社会、客户、内部能力等重要维度,最终只能得到一个片面的技术路线图。

-

规则模糊或过于复杂:导致混沌或无法理解的输出 (Vague or overly complex rules: Leading to chaos or unintelligible output)

- 陷阱描述:

- 模糊:规则定义不清晰,存在歧义,导致使用者在判断元素关系时无所适从、 inconsistent application。

- 复杂:规则数量过多,或者规则逻辑过于复杂,使用者难以记住或一致地应用,导致执行中断、过程混乱或结果难以解释。就像给蚂蚁太多相互矛盾的指令。

- 后果:系统行为变得随机,或者无法形成可解释的模式;过程变得极其低效,甚至产生错误的涌现。

示例:如果规则是“找到所有有价值的关联”,而没有定义何为“有价值的关联”,每个人理解不同,结果将是混乱的。

- 陷阱描述:

-

缺乏观察与反思:未能识别或提炼涌现模式 (Lack of observation & reflection: Failing to identify or articulate emergent patterns)

- 陷阱描述:使用者仅仅停留在“连接元素”的微观层面,而未能暂停、退后一步,从宏观上审视整个网络,识别出模式、集群、枢纽节点和潜在的洞察。

- 后果:即使过程中产生了许多局部连接,但未能从中提炼出有价值的结构和深刻见解,导致自组织成了无目的的连接游戏,产出无法被利用。

示例:只画了一堆连接线,但说不出这些线组合起来形成了什么大的趋势或核心主题。

-

确认偏误:只看到符合预期的模式,忽略意想不到的洞察 (Confirmation bias: Only seeing patterns that conform to expectations, ignoring unexpected insights)

- 陷阱描述:在涌现阶段,使用者可能会无意识地寻找和认可那些符合自己先验知识或期望的模式,而忽视或低估了那些意外的、可能更具突破性但与现有认知相悖的涌现。这是一种心理捷径,但会阻碍真正的创新。

- 后果:错失了自组织最宝贵的机会——发现真正的创新和跳出盒子思维,最终只是“重新发现”了自己已经知道的东西。

示例:在食物浪费案例中,如果工作组只关注了消费者教育和回收,而忽视了食物浪费追踪系统作为核心赋能枢纽的潜力,就是确认偏误的体现。

-

耐心不足:过早放弃或干预 (Lack of patience: Giving up or intervening too early)

- 陷阱描述:涌现过程并非一蹴而就,可能需要多轮的迭代和“混乱”时期,才能达到临界点。使用者在未达到临界点前就感到沮丧,过早停止过程,或在模式未完全形成时就急于强行固定结果。

- 后果:未能让系统有足够的时间找到其内在的秩序,止步于表面连接,无法获得深层次的涌现。

示例:在PKM案例中,链接了几十个笔记就觉得过程无序、没法玩了,没有坚持到“知识簇”和“枢纽节点”自然浮现的那一刻。

-

忽略边界条件:任务、元素、输出定义不清 (Ignoring boundary conditions: Unclear definition of task, elements, or output)

- 陷阱描述:如果

exploration_task过于模糊,Elements选择随意且无边界,Expected Output没有明确的目标或交付标准,那么整个自组织过程将缺乏方向和焦点,如同在海中漂泊。 - 后果:就像化学实验中没有明确的反应物和产物目标,整个过程就会变成无意义的混合,即使涌现出模式,也可能与实际问题无关。

示例:任务是“思考未来”,元素是“任何想到的词”,结果将是混乱且难以应用。

- 陷阱描述:如果

5.3 应对这些挑战的策略

识别陷阱是第一步,更重要的是知道如何有效地应对它们,将它们转化为学习和优化的机会。以下是针对上述常见挑战的切实可行策略:

-

建立开放与实验的心态 (Establish an open and experimental mindset)

- 对策:在开始自组织之前,进行一次简短的“心智预备”,明确这不是一个控制性练习,而是一个发现之旅。鼓励自己和团队拥抱模糊、不确定性和意想不到的结果。将过程视为一个科学实验,准备好接受一切可能性。

- 提问:不是“这是什么?”,而是“这可能意味着什么?它的更深层含义是什么?”

- 正念实践:学习在面对混沌时保持专注和开放,不急于跳到结论。

-

定期回顾和迭代规则与元素 (Regularly review and iterate on rules and elements)

- 对策:自组织并非一次性设置。在每次主要迭代(或感觉到瓶颈)后,花时间审视

Elements列表是否足够多样化,是否有缺失或冗余(并移除);Local Interaction Rules是否清晰、简单且富有活性。根据涌现的模式和遇到的困难,灵活调整它们。 - 迭代策略:如果遇到瓶颈,尝试有目的地移除一两条规则或添加一两条新规则。重新审视所有元素是否还在任务域内。将过程视为一个持续学习和调优的系统。

- 对策:自组织并非一次性设置。在每次主要迭代(或感觉到瓶颈)后,花时间审视

-

利用可视化工具辅助观察 (Utilize visualization tools to aid observation)

- 对策:人脑在处理大量离散信息时容易过载,但对图形模式非常敏感。使用物理白板、便利贴、思维导图、概念图软件、网络图分析工具(如Gephi或Obsidian的图谱功能)来可视化元素及其连接。

- 优势:可视化能帮助你在宏观层面识别模式、集群、枢纽和边界,从而克服认知负荷。通过不同的颜色、大小和连接样式,可以编码更多的信息,帮助发现更复杂的模式。

-

引入外部视角或促进跨领域交流 (Introduce external perspectives or foster cross-disciplinary communication)

- 对策:为了对抗确认偏误和打破固有思维,引入来自不同背景、专业或思维模式的人参与自组织过程。集体智慧比个体智慧更有可能发现隐藏模式。

- 小组协作:多人协同进行自组织,互相挑战假设,提出不同的连接可能。定期交换发现。

- “局外人”审视:让一个完全不了解任务背景的人来看涌现的结构,看他们能看到什么意外的图案或提出什么新鲜的问题。

-

明确定义“完成”标准和“价值” (Clearly define criteria for “completion” and “value”)

- 对策:在

Expected Output中,不仅要说明输出的形式,还要明确什么样涌现的结构是“有价值”的(例如,“能够指导决策”、“揭示深层洞察”、“提供可操作路径”),以及如何判断它是否“完成”了任务目标。这有助于在过程的模糊阶段保持信心,并在终点清晰地衡量结果。 - 从小胜利开始:对于初次尝试或引入团队,可以选择一个较小的、简单的任务,快速完成一个涌现循环,以建立信心和演示价值。

- 对策:在

-

刻意练习“非线性思维” (Deliberately practice “non-linear thinking”)