电容器充放电原理

电容器是一种可以用来储存电荷和电能的电路元件

其内部结构如下:

主要就是由两块相距很近的平行金属板(极板)和中间的绝缘物质(电介质)构成。这是最简单的电容器,即平行板电容器。

在金属导体中,带正电荷的粒子是固定在原子核中保持不动的,而带负电荷的电子可以自由移动,在金属物质中,带正电荷的粒子和带负电荷的粒子总数量相等,这使得金属整体对外保持电中性。

那么这两块金属板是如何储存电荷并实现充电和放电的呢?

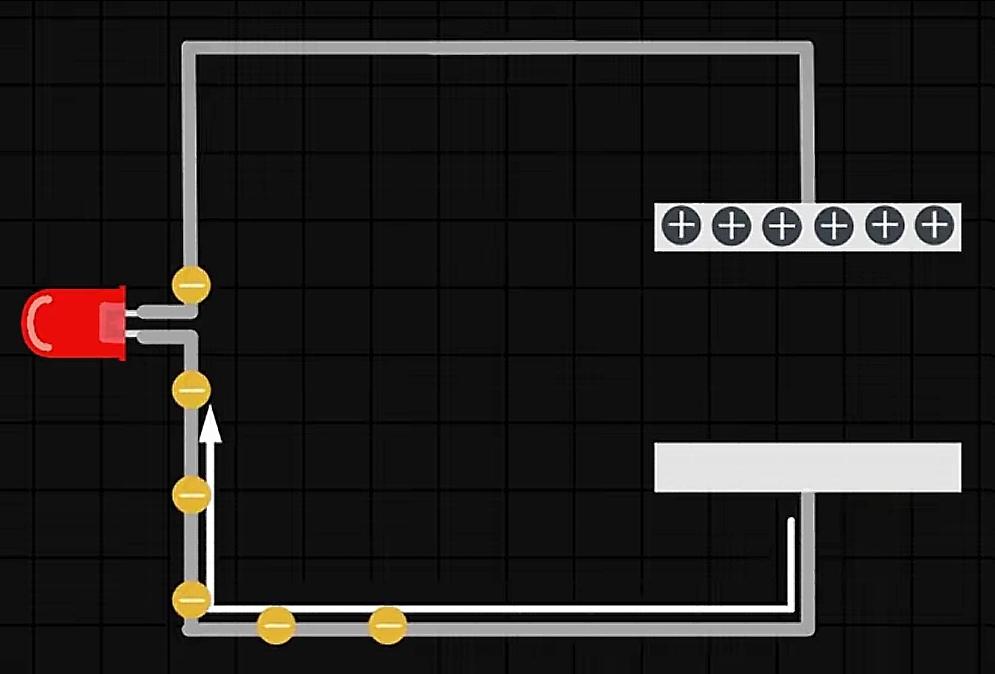

电场中的正电荷总是从电势高的地方移动到电势底的地方,负电荷总是从电势低的地方移动到电势高的地方 。

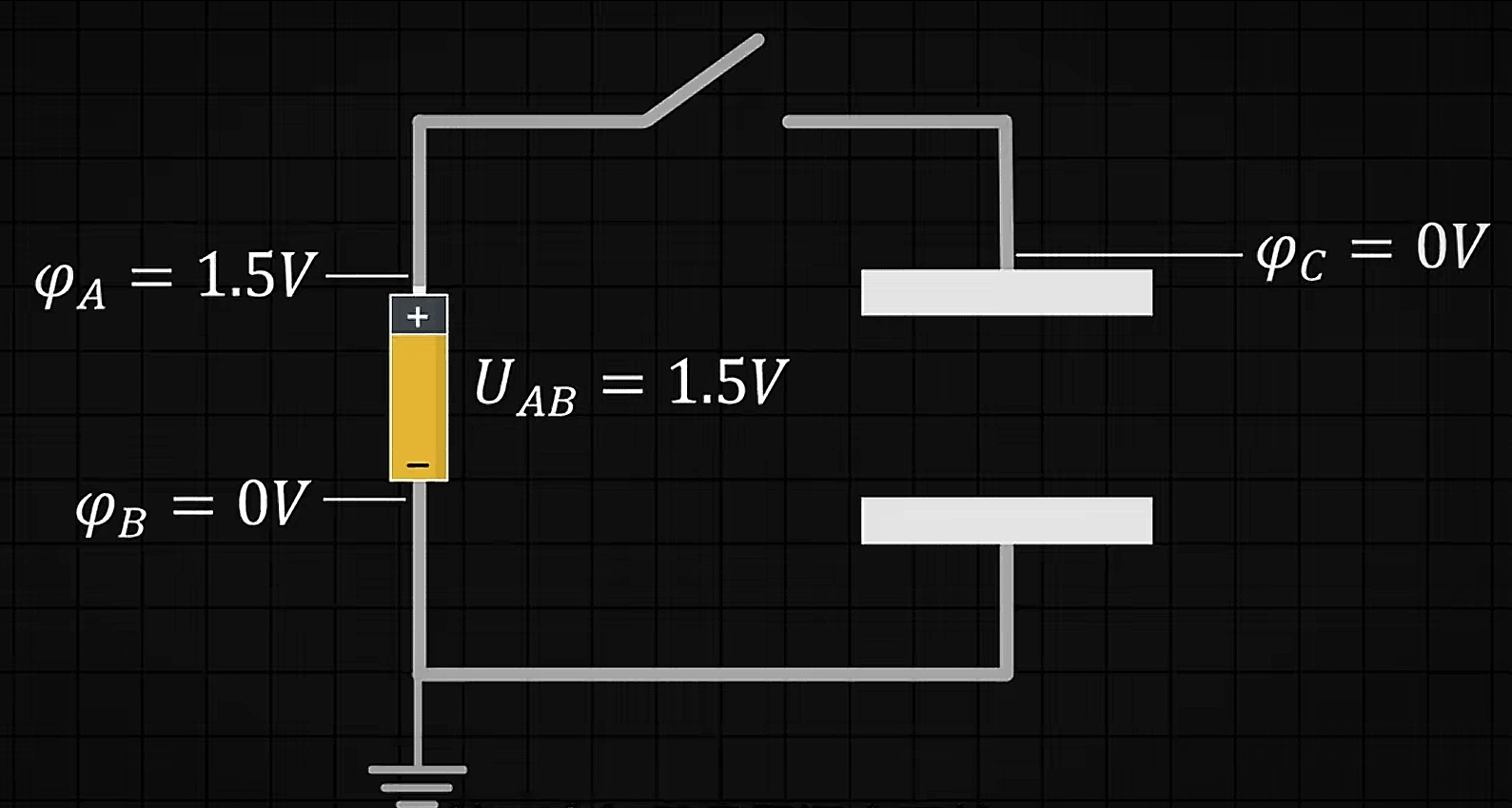

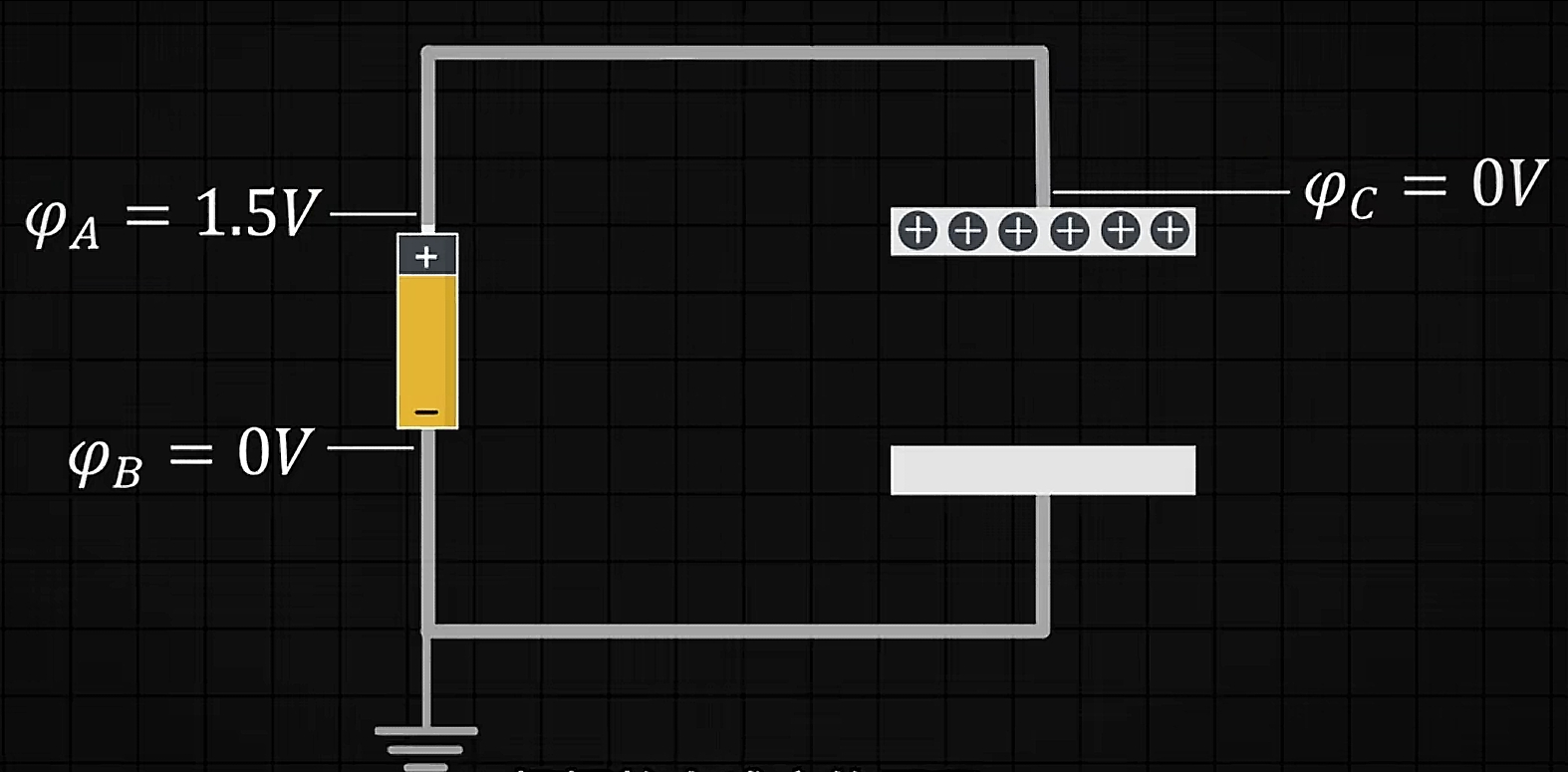

接下来我们找来电池和电容器,我们知道一节干电池的电压为1.5v,如果我们假设电源的负极接地,那么电源正极的电势就是1.5v,负极就是0v,金属板在接通电源之前,电势就应该为0。

接下来如果我们闭合开关,电源的正极电势高,金属板的电势低,由于正电荷总是会从电势高的地方移动到电势低的地方,所以电源中的正电荷将不断地从正极移动到与其相连的金属板上。

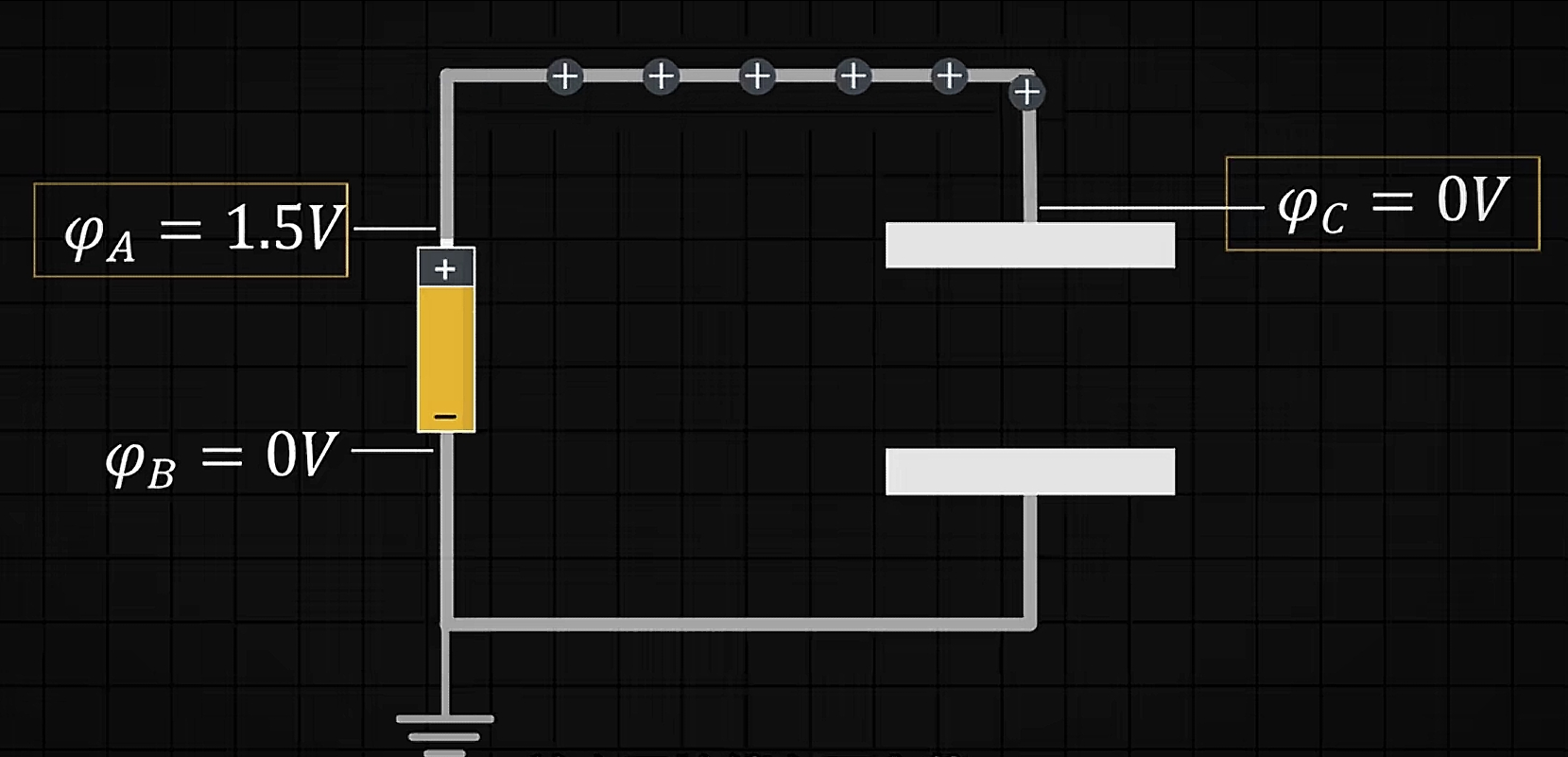

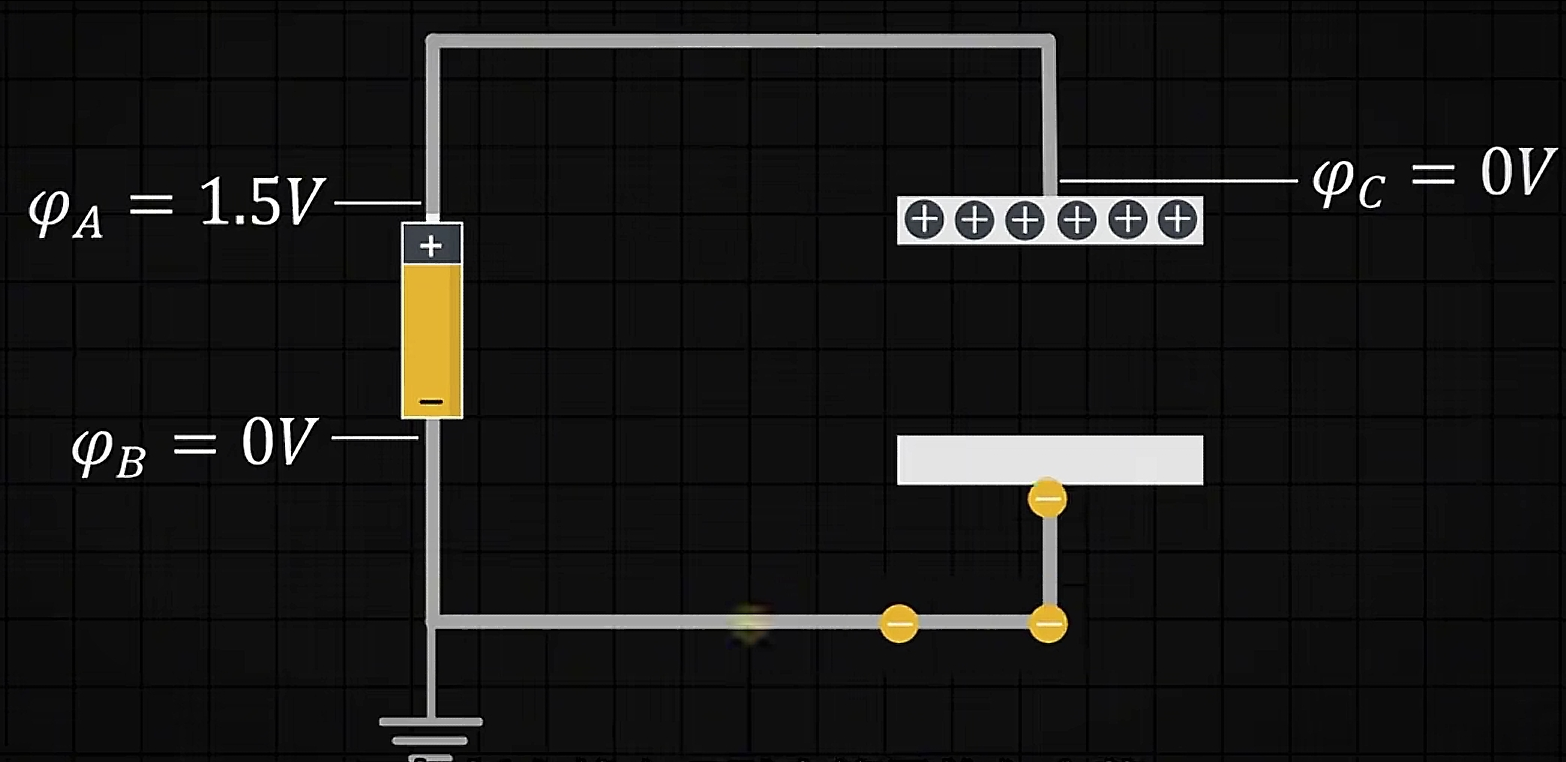

所以上极板上就会开始储存正电荷。

正电荷移动的方向就是电流的方向,所以电流的方向是顺时针流动。

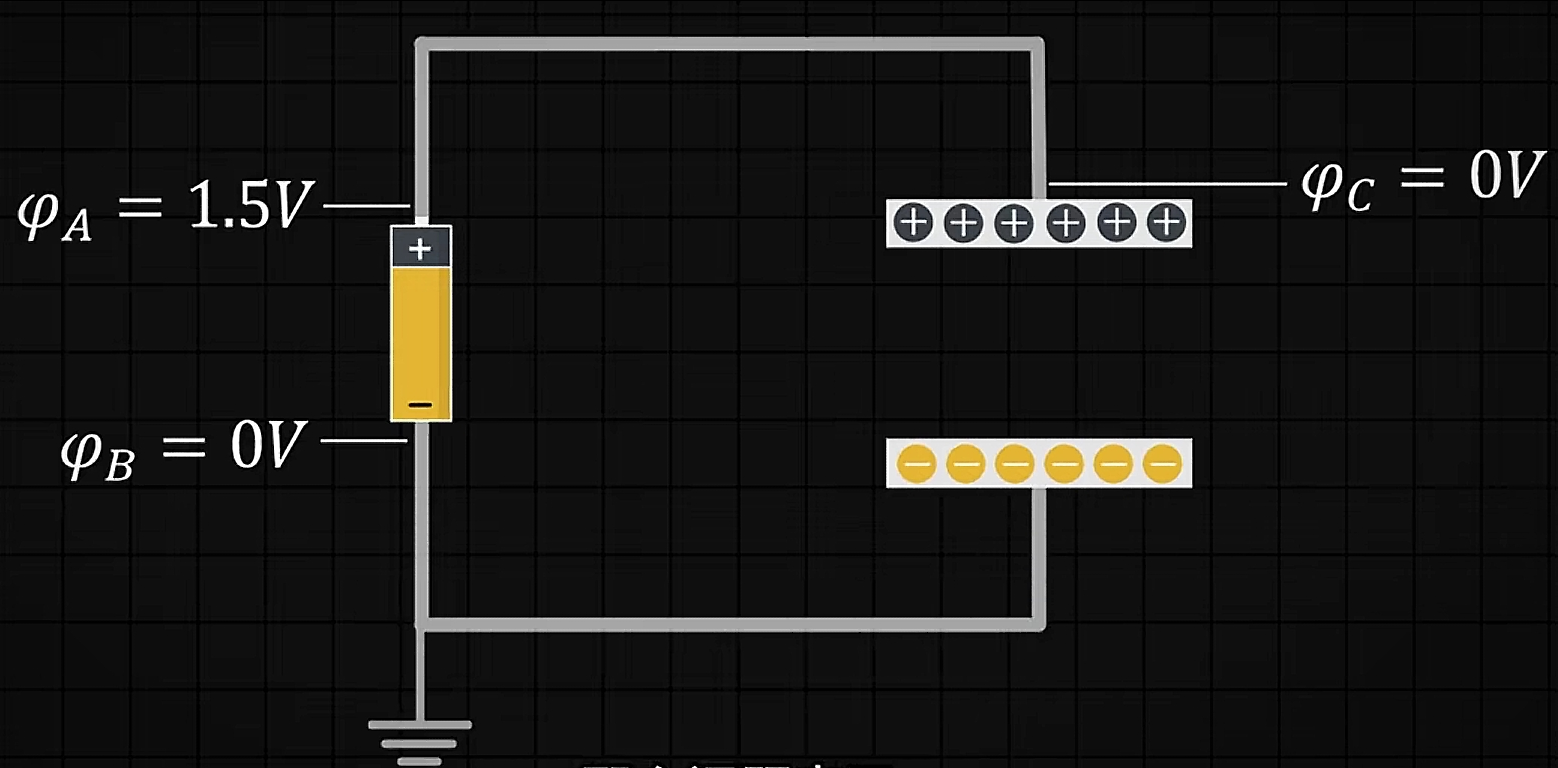

由于上下两块极板之间相距很近,根据电荷感应原理,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,那么下极板上就会吸引来等量的负电荷,那么电荷就这样一点点的被电容器储存起来了。

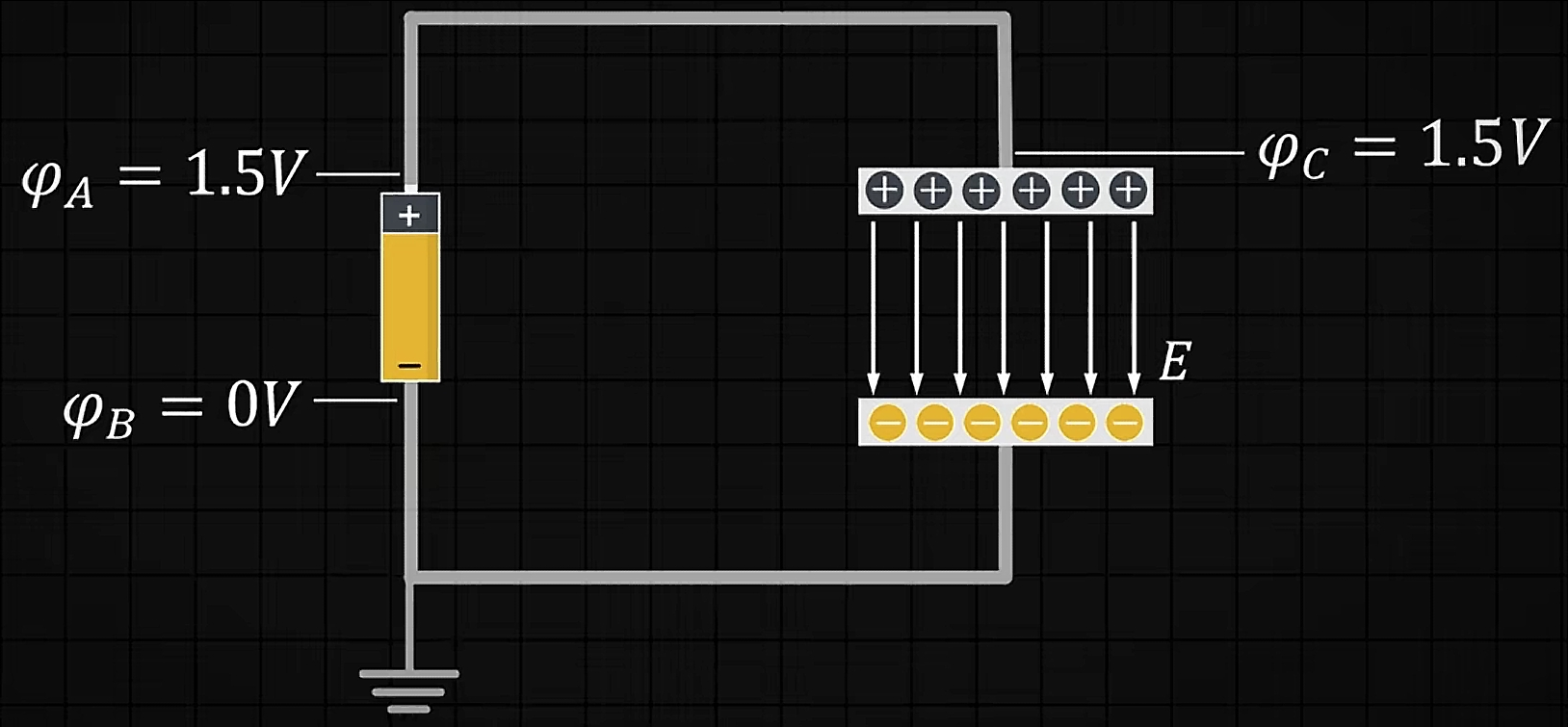

那么电容器可以源源不断地一直储存吗?

由于上下两块极板都带有多余的正电荷和负电荷,那么两块极板之间就会形成电场,即上极板的电势就不再等于0了,电荷越来越多,电场越来越强,上极板的电势越来越强,当上极板的电势与电源正极电势相同的时候,电势差不存在了,电荷自然也就不再移动了,即电容器两端的电压等于电源电压的时候,充电的过程也就结束了。

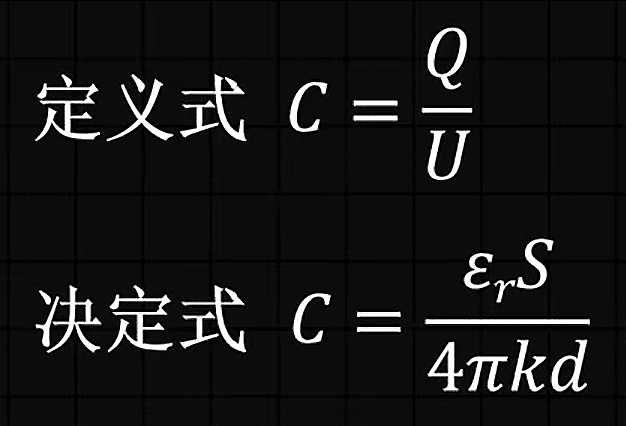

接下来,如果我们希望电容器继续储存电荷,就需要继续增大电容的电压,当然不同的电容器储存电荷的能力是不同的,在电压相同的情况下,有的可能储存的多,有的可能储存的少,为了比较电容器储存电荷的能力,就引入了电容的概念。

一个平行板电容器的电容的决定因素就是公式中的物理量

由于4Πk均为常数,实际上影响电容的因素就3个

-

d表示两个极板之间的距离,在其他因素一定的时候,如果两个极板相互靠近,那么平行板的电容就会增加(电荷彼此之间的吸引力就会变强)

-

s表示两个极板之间的正对面积,正对面积越大,电容越大,正对面积越小,电容越小。

-

相对电介系数,不同的电介质,电介系数不同。

那么电压能不能无限增大呢?

肯定是不行的,电容器能够承受的电压是有限的,这个极限的电压称为电容器的击穿电压,如果电容器两端的电压高于了他的击穿电压,那么这个电容器就会损坏。一般情况击穿电压都会比额定电压高。

如果我们去掉电源,换成灯泡,你就会发现电容器的正负两个极板被导线直接连接了,由于电荷感应原理,同时由于带正电荷的粒子无法自由移动,带负电荷的电子就会往正电荷的方向移动,当上极板的正负电荷逐渐被中和以后,电路中的电流就逐渐变弱了,灯泡也就变暗了,直到电流没有,灯泡熄灭。