报告派研读:2025年电力设备及新能源行业深度报告

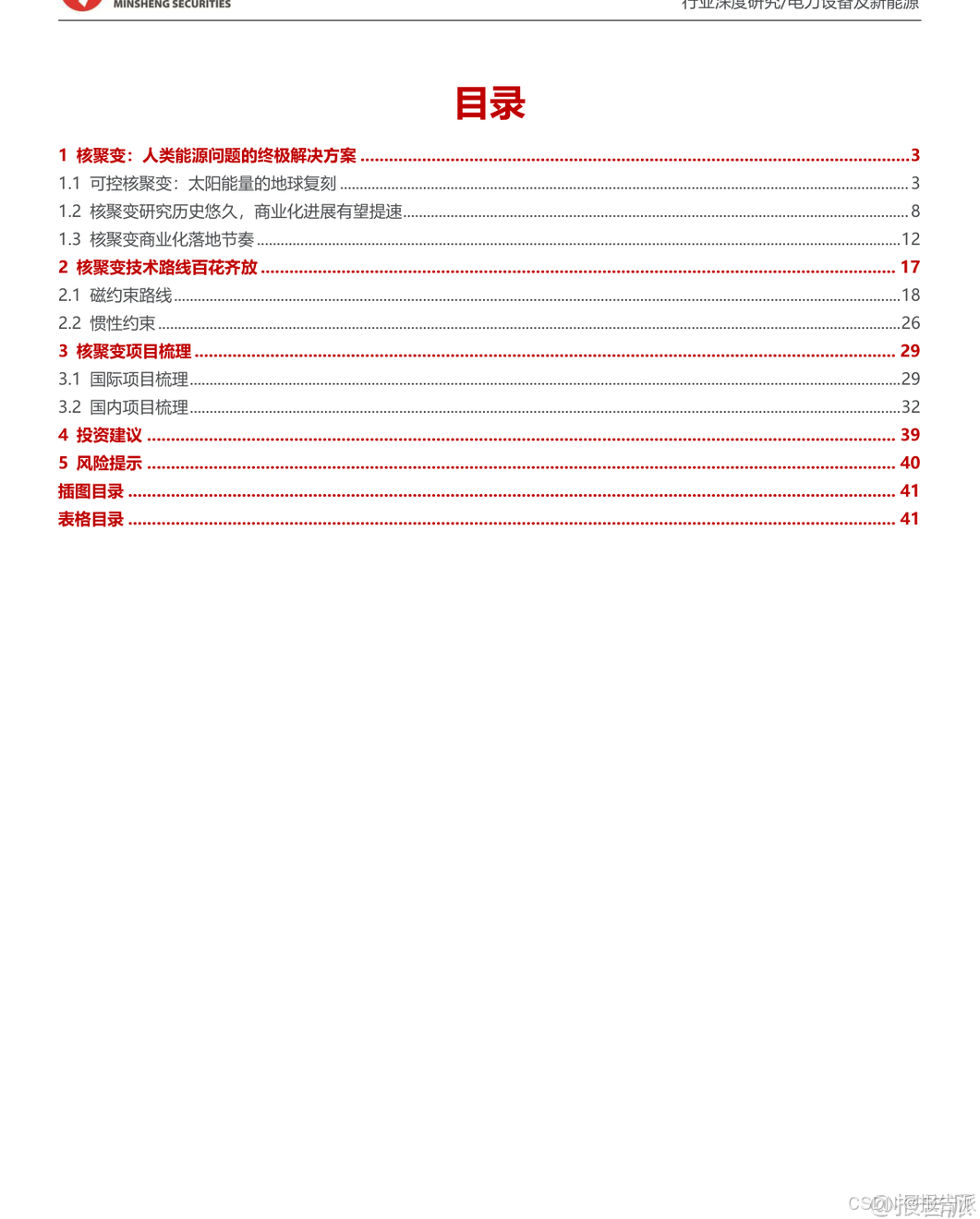

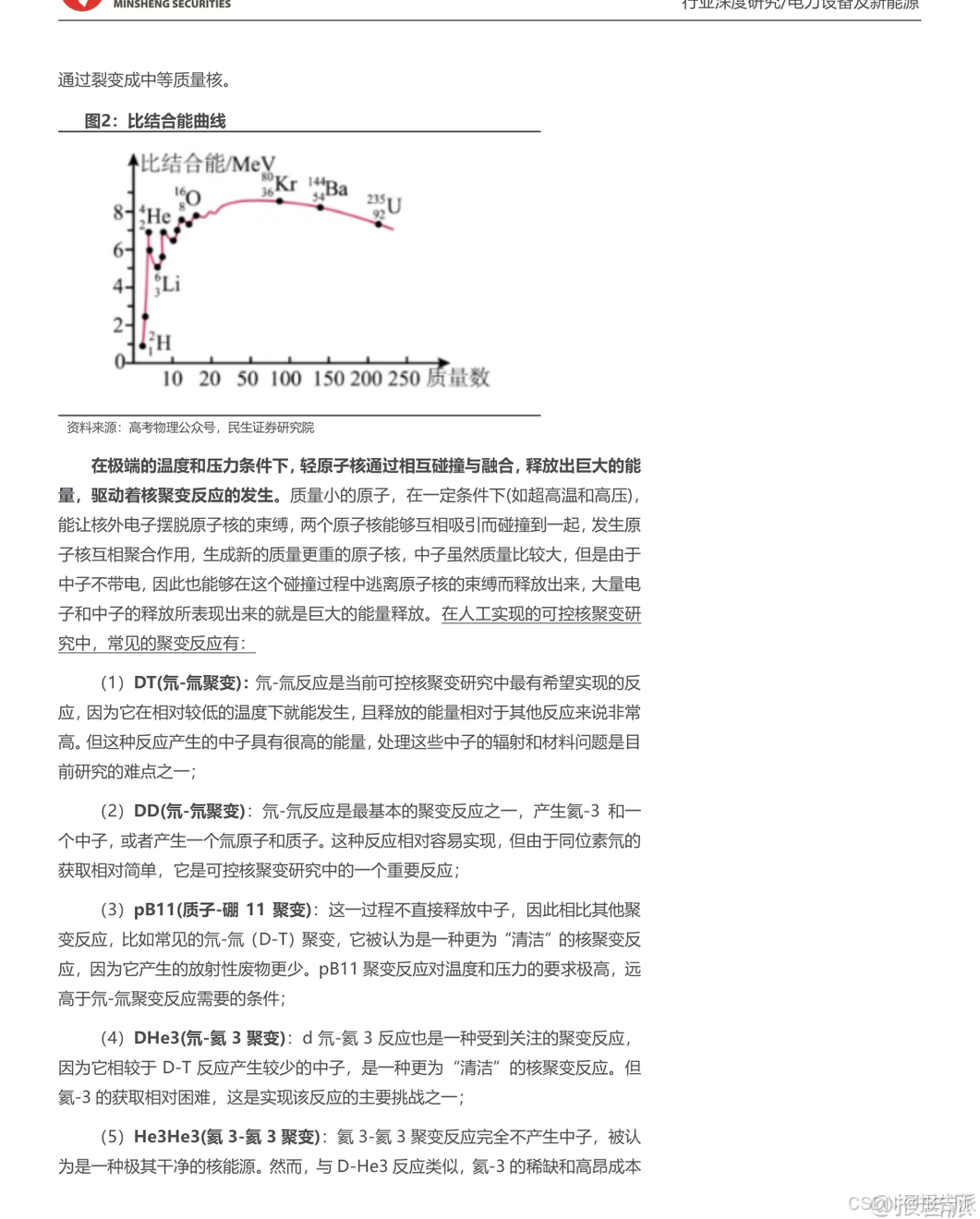

核聚变被誉为人类能源问题的终极解决方案,其本质是在受控环境下模拟太阳内部的核聚变过程,通过氘和氚的聚变反应释放巨大能量,因此被称为‘人造太阳’。

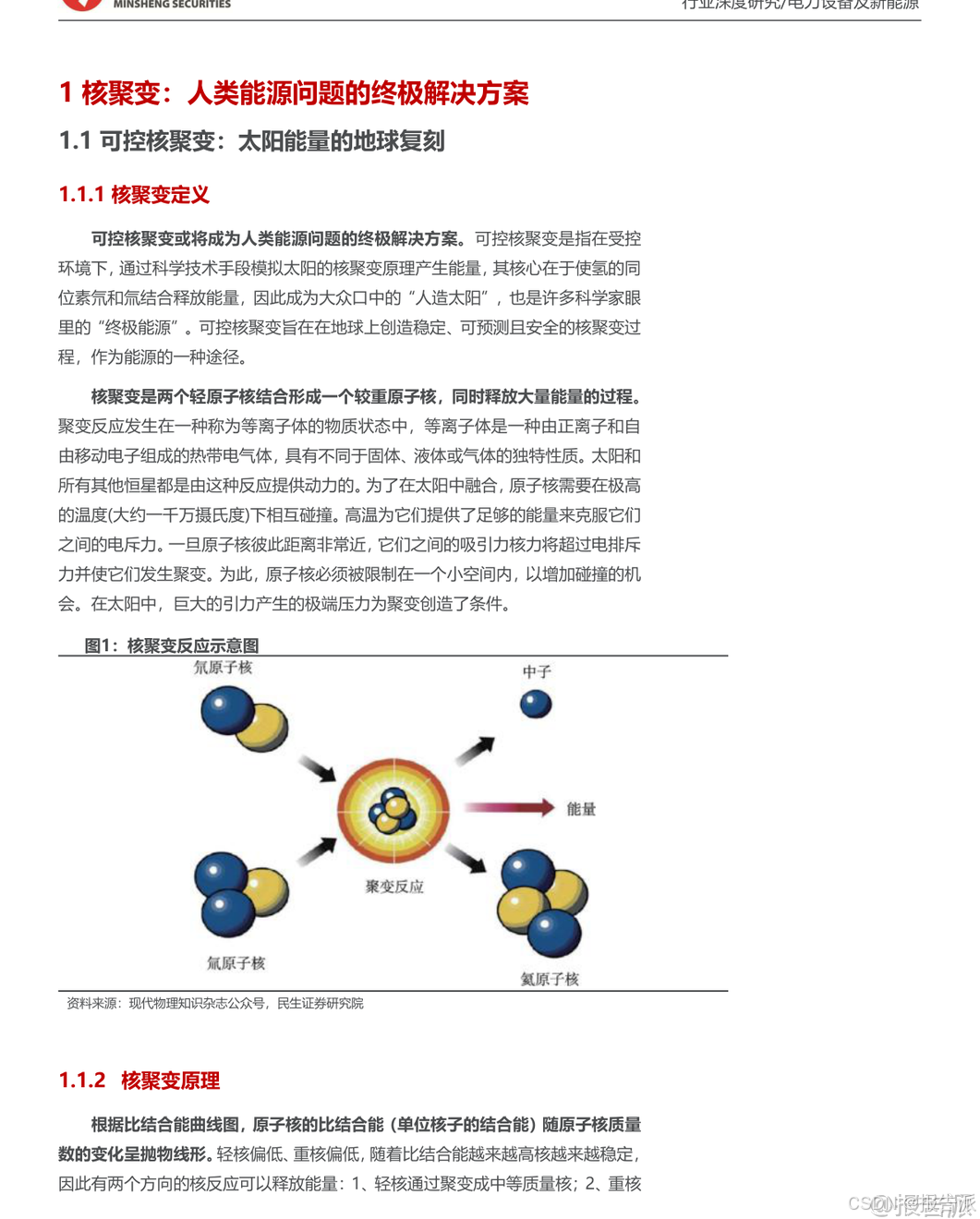

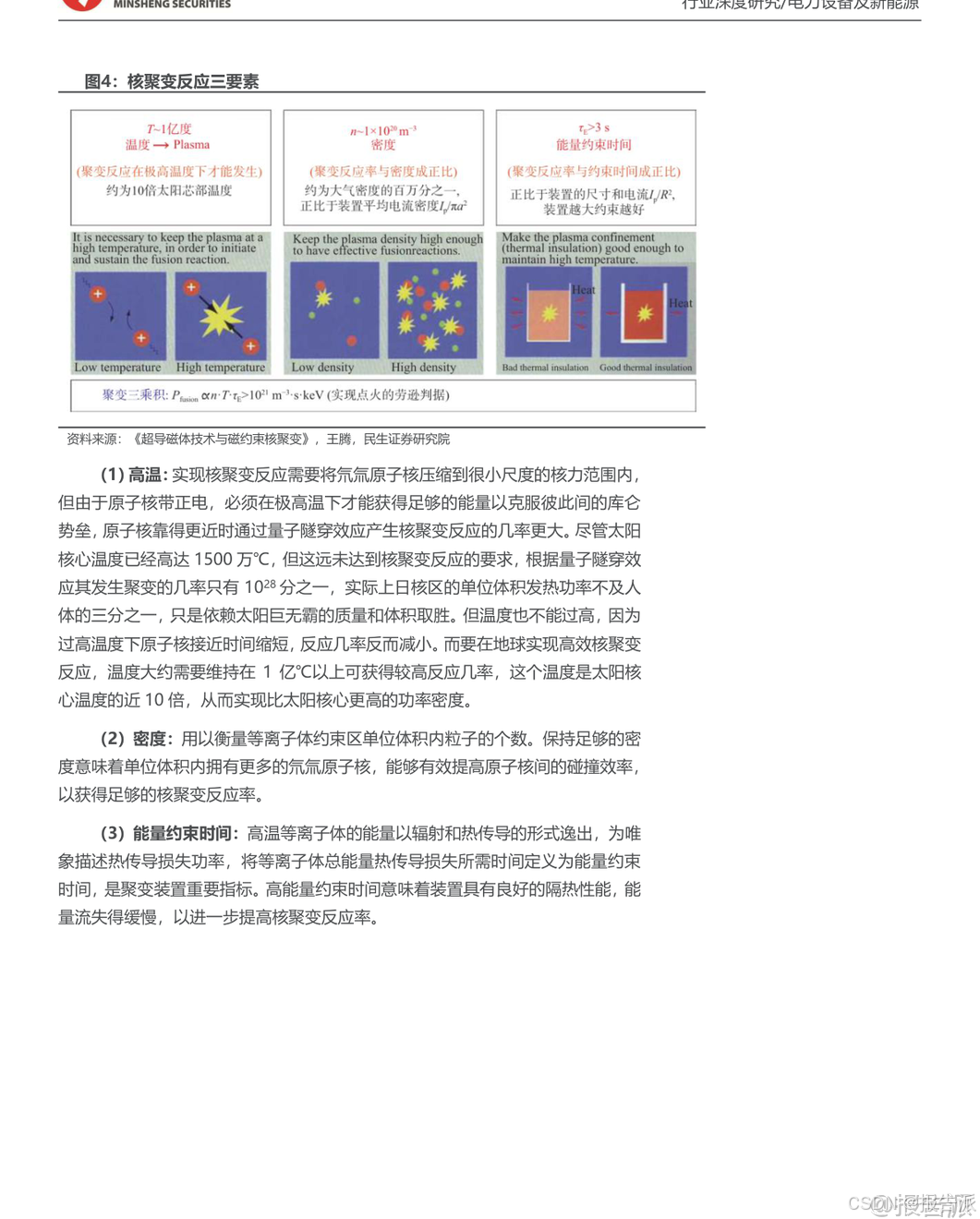

实现核聚变需要满足三大条件:足够高的温度(T)、一定的等离子体密度(n)以及足够的能量约束时间(τE),三者乘积称为‘聚变三乘积’,只有当该数值超过特定阈值时,才能实现净能量输出。

近年来,中国在可控核聚变领域取得了显著进展,不仅由中核集团核工业西南物理研究院(西物院)和中科院等离子体所两大院所主导研发,还吸引了越来越多民营企业和民间资本入局,标志着我国核聚变技术正加速迈向商业化。

全球核聚变研究主要沿着磁约束和惯性约束两条技术路径展开。

磁约束利用强磁场将上亿摄氏度的高温等离子体约束在真空容器内,防止其与器壁接触,代表性装置包括托卡马克、仿星器和场反位形直线形(FRC)装置。

其中,托卡马克是目前最主流的技术路线,尤以全超导托卡马克东方超环(EAST)为代表,中国已实现1亿度电子温度和1056秒长脉冲运行等多项世界纪录。

而仿星器则通过精密设计的扭曲线圈直接生成螺旋磁场,无需依赖等离子体电流,理论上可实现无限期连续运行,德国Wendelstein 7-X装置已验证其可行性。

FRC装置结构更简单、成本更低,具备高β值优势,适合紧凑型商业化应用,美国Helion Energy和中国瀚海聚能均在此方向布局。

另一条技术路线——惯性约束,则是利用激光或粒子束在极短时间内压缩燃料靶丸,依靠燃料自身惯性维持高温高压状态以触发聚变。

代表项目如美国国家点火装置(NIF)已在2022年实现输出能量大于输入能量的历史性突破。

Z箍缩作为惯性约束的重要分支,凭借高能量转换效率和低成本驱动器优势,也被视为潜在商业化路径。

美国ZAP Energy公司已在其FuZE装置中证实热核聚变反应发生,并计划推进更高功率设备建设。

中国成都“先觉”项目正是采用Z-FFR(Z箍缩驱动聚变裂变混合堆)技术路线,由国光电气与彭先觉院士团队联合推进,旨在探索聚变与裂变协同发电新模式。

在全球重点项目方面,国际热核聚变实验堆(ITER)作为全球最大、最复杂的国际合作科学工程,预计2034年首次点火,将为未来商用堆奠定基础。

美国Commonwealth Fusion Systems(CFS)公司正在建设SPARC高温超导托卡马克实验堆,目标2027年前实现Q>1的净能量增益,并为后续紧凑型商业堆ARC铺路。

Helion Energy则更为激进,计划2028年为其合作伙伴微软提供至少50MW核聚变电力,采用D-³He燃料循环,有望实现直接电能转换。

在中国,核聚变项目布局日益完善。

BEST项目作为世界首个紧凑型聚变实验装置,将于2027年在合肥建成,由聚变新能公司运营,肩负燃烧等离子体验证使命。

江西“星火”项目则是全球首个聚变-裂变混合反应堆商业化项目,目标2030年实现100MW持续并网发电,Q值超过30,远高于ITER。

上海“中国聚变公司”作为中核集团直属单位,正统筹推进磁约束托卡马克技术路线的“三步走”战略,涵盖实验堆、示范堆到商用堆的完整链条。

随着技术突破与资本涌入,核聚变产业化进程明显提速。

据不完全统计,全球已有50多家商业公司在推进聚变商业化,融资规模持续攀升。

红杉资本、昆仑资本等顶级机构纷纷入场,诺瓦聚变、能量奇点、星能玄光等中国企业相继完成多轮融资。

投资机会主要集中于核心设备与材料环节:电源系统关注英杰电气、爱科赛博;超导材料聚焦西部超导、联创光电;堆内构件涉及国光电气、合锻智能;此外还包括大功率电子管(旭光电子)、电容(王子新材)、IGBT开关(宏微科技)等关键组件。

尽管前景广阔,但仍面临两大风险:一是产业化进度不及预期,耐辐照材料、氚自持、稳态运行等关键技术尚未完全攻克;二是政策支持力度不确定性,核聚变高度依赖政府长期投入与国际协作,若财政紧缩或能源战略调整,可能影响示范堆建设节奏。

总体来看,若关键技术能在2040年代取得突破,核聚变有望在2050年前后成为替代化石能源的基荷电源,重塑全球能源格局。

本文由【报告派】研读,输出观点仅作为行业分析!

原文标题:2025-09-29-民生证券-民生证券-电力设备及新能源行业核聚变系列(04):太阳能量的地球复刻,产业化进程有望加速

发布时间:2025年

报告出品方:民生证券

文档页数:43页

以上截图为原文节选内容,输出观点仅作为行业分析,不构成任何投资意见!

精品报告来源:报告派