从“端到端”到“人到人”:一种以需求直接满足为核心的新一代人机交互范式

摘要:

随着人工智能与物联网技术的深度融合,人机交互正朝着更自然、更直接的方向演进。本文首先批判性地回顾了“端到端”模型在技术层面的局限性,即其仍以“任务完成为中心”。进而,本文首次明确提出了“人到人”这一新范式概念。该范式指在技术应用领域中,从人类的需求输入直接映射到最终需求实现的完整过程,其核心在于使技术过程对用户完全透明,从而实现“所想即所得”的终极体验。论文详细阐述了“人到人”范式的核心内涵、参考架构,并分析了其与“泛在计算”、“端到端学习”等概念的区别与联系。最后,论文探讨了实现该范式所面临的关键技术挑战与未来研究方向,旨在为下一代智能系统的设计提供理论框架。

关键词:

人到人;人机交互;端到端;泛在计算;以人为中心;需求直接满足;智能体系统

1. 引言

当前,我们正处于一个技术爆炸的时代。从能够执行复杂任务的端到端机器学习模型,到嵌入生活每个角落的泛在计算设备,技术的能力空前强大。然而,用户与技术交互的体验却未能同步进化。用户往往需要理解复杂的应用逻辑、操作多个独立的设备、或在不同的AI助手之间切换,这实质上是在让人去适应技术的复杂性。

“端到端”模型成功地将机器学习任务中的多个中间步骤简化为一个整体的映射函数,但其关注点仍停留在数据输入到结果输出的技术层面。我们认为,下一代交互范式的跃迁,必须从“以任务为中心”上升到“以人的需求为中心”。这并非完全否定经典的“以人为中心的设计”理念,而是对其在智能时代的深化与跃升。HCI领域的“以人为中心”强调在设计过程中充分考虑用户的能力和需求,但其交付的成果往往仍是一个需要用户去学习和操作的“工具”。而“人到人”范式旨在交付一种无需操作的“服务”体验,是“以人为中心”理念从设计方法向最终体验的终极延伸。为此,我们提出“人到人”范式,它不关注模型内部的数据流转,而关注人在现实世界中的意图与最终获得的身心满足之间的直接连通。

2. “人到人”范式的核心内涵

“人到人”可定义为:在技术系统的支持下,人类用户表达其高层次意图(或需求)后,系统能够自动协调内外部资源,最终直接满足该意图,而无需用户关心或干预实现过程的任何中间细节。

其概念中的两个“人”分别指代:作为需求起点的“自然人”和作为服务终点的“受益人”。它一方面强调需求的发起与满足应闭环于用户自身,实现高度的个性化;另一方面也隐喻着系统应具备如“人”般的感知、理解、协作与执行能力,能够像一个智能代理“人”一样为用户提供服务。

其核心原则包括:

●意图驱动:系统的输入是用户的高层次、甚至模糊的意图(如“我冷了”、“我想放松一下”),而非具体的、低层次的操作指令(如“将空调设为26度”)。

●过程黑箱化:实现意图所涉及的所有计算、决策、执行细节对用户完全透明。用户是“需求”的提出者和“结果”的验收者,而非“操作员”。

●结果导向的评价体系:系统价值的唯一评判标准是用户的原始需求是否被准确、高效、舒适地满足。

3. “人到人”与相关概念的辨析

为了更清晰地定位“人到人”概念,我们将其与易混淆的概念进行对比。

●与“端到端”学习:

○联系:“人到人”吸收了E2E“简化中间步骤、实现直接映射”的核心思想。

○区别:E2E是技术实现手段,而“人到人”是用户体验愿景。一个E2E训练的机器人控制模型是技术基础,而用户通过自然语言让机器人提供按摩服务,才是“人到人”的体验。

●与“泛在计算”:

○联系:泛在计算倡导的“技术消融于环境”是实现“人到人”范式的理想基础设施。

○区别:泛在计算描述了技术的存在形态(无处不在、不可见),而“人到人”描述了在这种形态下,服务被触发和交付的交互模式(从需求直接到满足)

4. “人到人”系统的参考架构

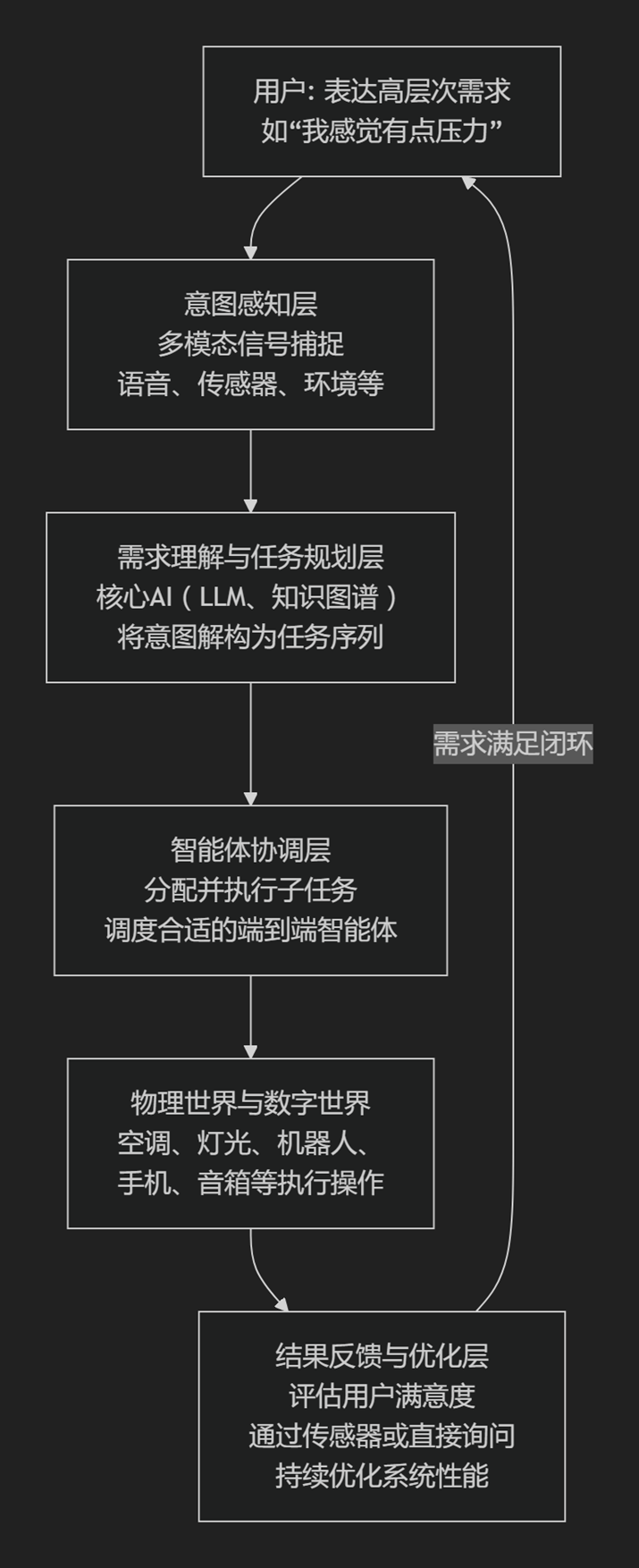

一个典型的“人到人”系统可抽象为以下四层架构:

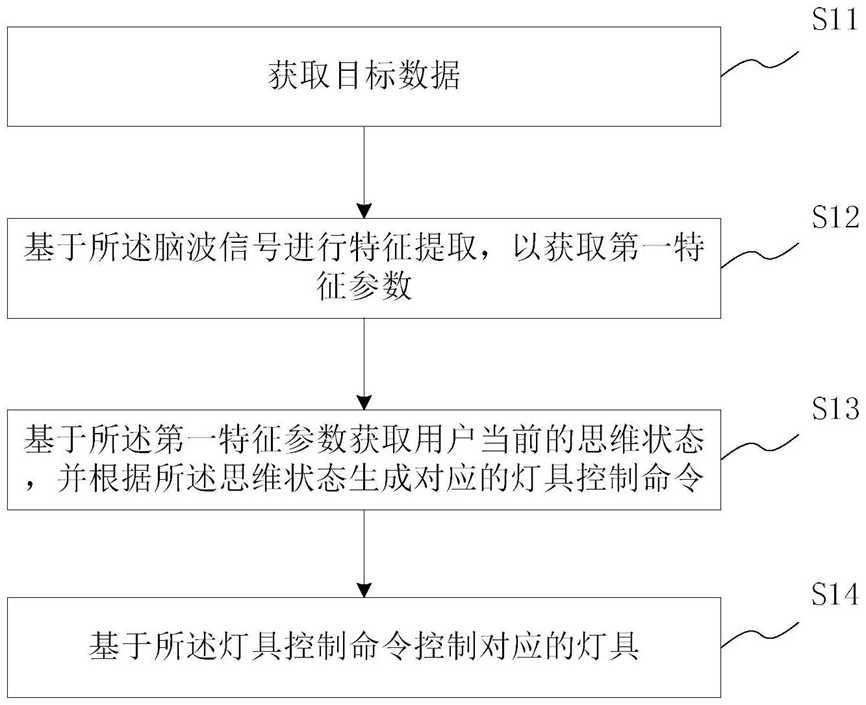

(1).意图感知层:通过多模态交互(语音、手势、生理信号、环境传感器)捕获用户的原始需求。

(2).需求理解与任务规划层:核心AI模块。运用大语言模型、知识图谱等技术,将模糊的意图解构为具体的、可执行的任务序列(如“我冷了” -> “检查当前温度” -> “判断是否关闭窗户” -> “调节空调至适宜温度”)。

(3).智能体协调层:将规划好的任务分配给相应的执行终端(如空调、灯光、机器人等)。这些终端本身就是一个个“端到端”的智能体。

(4).结果反馈与优化层:系统通过传感器或直接询问,评估需求满足程度,并基于用户反馈进行自我优化。

5. 应用场景与案例分析

●个性化健康管理:用户表达“感觉要感冒了”,系统自动分析其体温、声音异常数据,安排机器人配送温水、维生素C,并调节室内环境为更舒适的休养状态。

●无缝办公体验:用户进入会议室说“开始今天的项目评审”,系统自动开启设备、调出预定文档、连接远程同事,会议结束后自动生成纪要并分发。全程无任何手动操作。

6. 挑战与未来展望

实现真正的“人到人”范式面临巨大挑战:

●意图理解的模糊性:如何准确理解带有情感、语境和歧义的自然意图。

●复杂任务规划:在动态、开放的世界中,如何生成可靠且安全的执行计划。

●隐私与安全:系统需要深度感知用户状态,带来严峻的数据隐私挑战。

●用户信任与控制权:如何平衡自动化与用户的最终控制权,避免“技术黑箱”带来的焦虑。

未来研究将聚焦于:发展更强大的具身智能体、构建通用任务规划模型、建立保障系统鲁棒性的理论与技术 、以及建立人机共治的新伦理规范。

7. 结论

“人到人”范式代表了一种根本性的转变:从人操作工具,到工具主动服务人。它将技术的复杂性封装起来,将便捷性和结果还给用户。尽管前路挑战重重,但这一范式为我们勾勒了一个技术真正以人为本的未来图景,是继图形用户界面、触摸交互之后,人机交互发展的下一个必然阶段。推动“人到人”范式的研究与实践,对于构建更和谐、高效、人性化的人机社会具有深远意义。

------------

参考文献

本文的研究建立在诸多先驱和同行工作的基础之上,以下是部分关键的参考文献。

☆泛在计算 (Ubiquitous Computing) 奠基性研究:

[1] Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American, 265(3), 94–105.* (核心文献) 马克·维瑟提出了“泛在计算”的愿景,描述了技术融入环境并悄然为人服务的未来,是“人到人”范式的基础设施哲学基础。

[2] Weiser, M. (1993). Some Computer Science Issues in Ubiquitous Computing. Communications of the ACM, 36(7), 75–84.* 本文进一步阐述了实现泛在计算所面临的技术挑战和核心问题。

☆端到端学习 (End-to-End Learning):

[3] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.* 这篇深度学习领域的综述巨作,为许多端到端学习系统提供了理论基础。

[4] Li, F.-F., Johnson, J., & Yeung, S. (2017). Lecture Notes: CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. Stanford University.* 其中对端到端学习的概念及其在计算机视觉中的应用有清晰阐述。

[5] Silver, D., et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 484-489.* AlphaGo是一个经典的端到端学习系统,它将输入(棋盘状态)直接映射到输出(落子策略),展示了端到端方法的强大能力。

☆以人为中心的人工智能 (Human-Centered AI) 与相关研究:

[6] Shneiderman, B. (2020). Human-Centered Artificial Intelligence: Reliable, Safe & Trustworthy. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(6), 495-504.* Shneiderman 提出了“以人为中心AI”的框架,强调人类对自动化系统的控制、可信度与安全性,与“人到人”范式中“用户信任与控制权”的挑战直接相关。

[7] Amershi, S., et al. (2019). Guidelines for Human-AI Interaction. Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-13.* 这篇论文提出了人AI交互的设计指南,对构建高效、可信的“人到人”系统具有重要参考价值。

[8] Google PAIR Team. (2019). People + AI Guidebook.* 提供了以人为本设计AI系统的实践方法和案例。

[9] Rogers, Y. (2006). Moving on from Weiser’s Vision of Calm Computing: Engaging UbiComp Experiences. In P. Dourish & A. Friday (Eds.), UbiComp 2006, 404-421.* 对Weiser的愿景进行了批判性发展和延伸,探讨了如何让泛在计算技术更具交互性和参与性,而非完全“消隐”。

[10] Radford, A., et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML).* (CLIP模型) 展示了通过自然语言监督学习强大视觉表征的能力,是“意图理解层”中将多模态输入与用户意图对齐的关键技术范例。

[11] OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report.* 大语言模型的最新进展,展示了在理解和生成自然语言、推理和代码方面的强大能力,是“需求理解与任务规划层”的核心使能技术。

☆相关专利:

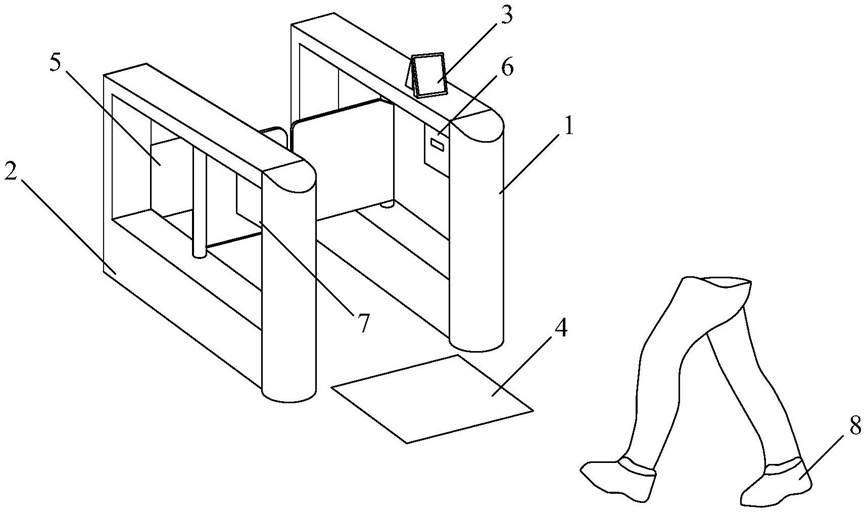

[12] 一种具有检测功能的人行闸机 ( 授权公告号:CN215298336U )

[13]一种基于脑波控制的灯具智能控制方法及系统( 申请公布号:CN119300208A )