认识软件测试

今天小编来分享下什么是测试。

这个里的测试是指软件测试

软件测试:是通过执行程序、系统、组件,以验证其是否满足规定的需求、发现其中存在的bug并评估其质量过程

与其类似还有一个,软件测试开发工程师

软件测试开发工程师:是介于传统测试工程师与开发工程师直接的角色,不仅负责测试策略与用例设计、还具有较强的编码能力、开发自动化测试框架、工具、脚本,以提升测试效率和质量保障能力。

那么值得注意的是,有些公司它招人是测试,但它也有可能会让你干测开的活。

接下来,小编再来分享一下关于测试的相关知识

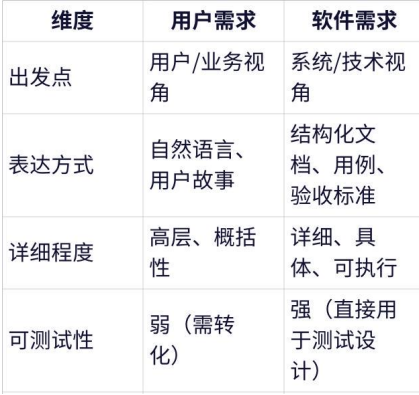

在多数的软件公司中,需要分为两种,一种是软件需求,一种是用户需求。

以最终用户或客户角度出发,描述他们希望系统“能做什么”或“解决什么问题”的高层次、业务导向的诉求。通常以自然语言、用例或用户故事的形式表达

示例:

“用户希望能够通过手机号一键登录,无需记住密码。”

是将用户需求转化为技术团队可理解、可验证、可实现的详细规范,明确系统“必须具备哪些功能”和应满足哪些约束条件“。它是开发和测试工作的直接依据

这里还分为功能性需求、非功能性需求

描述系统应提供的具体功能或行为

示例:

”系统应在用户输入错误密码5次后锁定账户30分钟“

描述系统运行时的质量属性或约束条件,如性能、安全性、可用性、兼容性等

示例:

”系统应支持1000万并发用户同时登录,响应时间不超过2秒“

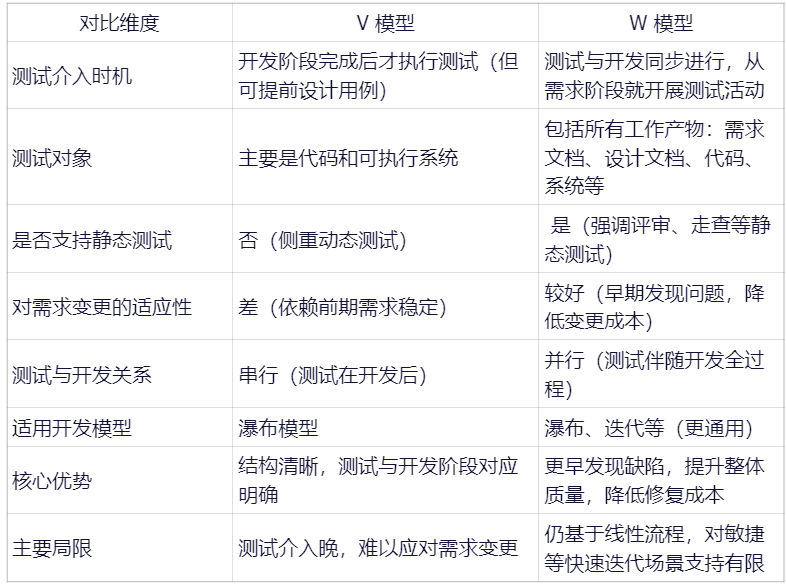

对比如下:

分享这个开发模型之前,不能不提一句软件开发的生命周期。

需求分析——>计划——>设计——>编码——>测试——>运行维护。

| 阶段 | 主要工作内容 | 关键产出物 | 测试角色关注点 |

| 1. 需求分析 | 与用户/业务方沟通,收集、分析、确认系统需要实现的功能和约束;明确“做什么”。 | - 用户需求文档(URD) - 软件需求规格说明书(SRS) - 用户故事/用例 | - 参与需求评审 - 评估需求的可测试性 - 识别测试范围和风险 - 初步定义验收标准 |

| 2. 计划 | 制定项目整体计划,包括时间、资源、技术方案、风险管理等;测试团队制定测试策略。 | - 项目计划书 - 测试计划(Test Plan) - 质量保证计划 | - 编写测试计划(范围、方法、资源、进度、风险) - 确定测试类型(功能、性能、安全等) - 规划自动化策略 |

| 3. 设计 | 系统架构设计、模块划分、数据库设计、接口定义等;将需求转化为技术方案。 | - 系统架构图 - 详细设计文档(DDD) - 接口文档(API Spec) | - 参与设计评审 - 设计测试方案与测试用例 - 准备测试数据和环境 - 设计自动化测试框架(如适用) |

| 4. 编码 | 开发人员根据设计文档编写代码,实现功能。 | - 源代码 - 单元测试代码 - 构建产物(如 jar、apk、exe) | - 编写/维护自动化测试脚本 - 执行冒烟测试/每日构建验证 - 与开发协作进行缺陷修复验证 - 推动单元测试覆盖率 |

| 5. 测试 | 执行各类测试,验证系统是否满足需求,发现并跟踪缺陷。 | - 测试用例 - 测试报告 - 缺陷报告(Bug List) - 质量评估报告 | - 执行功能、回归、集成、系统等测试 - 提交并跟踪缺陷 - 验证修复结果 - 输出发布质量建议 |

| 6. 运行维护 | 项目测试结束之后,项目需要进行上线,并对产品进行 线上的维护。线上的维护主要分为三个方面。分别为修 复性维护、完善性维护和预防性维护。 修复性维护:对项目中未发现的问题进行修复。 完善性维护:对功能进行完善。 预防性维护:居安思危,为了避免产品在线上出现一 些其他不可预料的问题,进行一些防护的手段 | - 运维日志 - 用户反馈记录 - 热修复/补丁版本 | - 监控线上质量(如错误率、性能) - 支持线上问题复现与定位 - 回归测试补丁版本 - 收集生产问题用于改进测试覆盖 |

开始——>需求分析——>计划——>设计——>编码——>测试——>结束

可以看到和软件的生命周期还是有点类似的

优缺点如下:

优点 | 缺点 |

1.强调开发的阶段性 2.线性结构,每个阶段只执行一次 3.是其他模型的基础框架 | 1.测试后置 前面各阶段遗留下来的风险推迟到测试阶段才被发现,导致项目大面积返工,失去了及早修复的机会 必须留有足够的时间给测试活动,否则导致测试不充分,将缺陷直接暴露给用户 2.周期长,产品或许很迟才能被看到和使用,可能会导致需求/功能过时 |

综上来说,瀑布模型适用场景:需求固定的小项目

图片来源:https://www.itcast.cn/news/20201008/15522827061.shtml

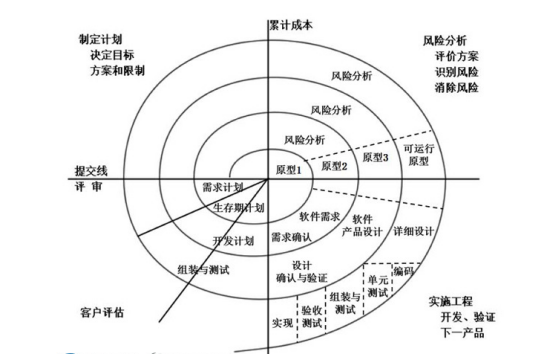

在有些场景中,软件开发的初期需求不是很明确时,会采用渐进式的开发模型。而螺旋模型是渐进式开发模型代表之一。

优缺点如下:

优点 | 缺点 |

强调严格的全过程风险管理 强调各开发阶段的质量 增加风险分析和原型 | 项目中存在发风险性与风险管理人员的技能水平有直接关系 需求人员、资金、时间的增加和投入,可能导致项目成本过高 |

增量模型:

将系统划分为多个功能增量,每个增量都是一个可交付的完整子系统,逐步叠加直至完成全部功能。

可以理解为:先做一部分功能、做完再做下一部分

迭代模型:

通过多次循环开发、每次迭代都包含需求、设计、编码、测试等完整流程,逐步完善系统

可以理解为:每次做全功能、但越来越完善

优缺点对比如下:

对比维度 | 增量模型(Incremental Model) | 迭代模型(Iterative Model) |

优点 | - 用户可早期使用部分功能 | - 快速响应变化 |

缺点 | - 增量间接口需提前规划,否则集成困难 | - 管理复杂度高 |

敏捷模型是一种以人本、协作、响应变化和可工作软件为核心的软件开发方法论,强调小步快跑、持续交付、快速反馈,它不是单一的模型,而是一类方法的统称。

它存在着一个重要的《敏捷宣言》内容如下:

个体与交互重于过程和工具

可用的软件重于完备的文档

客户协作重于合同谈判

响应变化重于遵循计划

由此可以总结出四个特点:轻文档、轻流程、重目标、重产出

敏捷开发有很多方式,其中较为流行的是:scrum方式

scrum:又称为迭代式增量软件开发模型

其中三个角色和五个重要会议是比较重要的

1.product owner(产品经理) :负责整理user story(用户故事) 定义商业价值,对其进行排序,制定发布计划,对产品负责

2.scrum master(项目经理):负责召开各种会议,协调项目,为研发团队服务。

3.team(研发团队):研发团队由不同技能的成员组成,通过紧密协同,完成每一次迭代的目标,交付产品

1.发布计划会议:

产品经理负责讲解用户故事,对其进行估算和排序,发布计划会议的产出:就是制定这一期迭代要完成的story列表,sprint backlog

2.迭代计划会议:项目团队对每一个story进行任务分解,分解的标准是完成该story的所有任务,每个任务都有明确的负责人,并完成工时的初步预估

3.每日例会:项目经理召集站立会议,团队成员回答昨天做了什么、今天计划做什么、有什么问题

4.演示会议:迭代结束后,召开演示会议,相关人员都受邀参加,团队负责人向大家展示本次迭代取得的成果。期间大家的反馈记录下来,由产品经理整理,形成新的story

5.回顾会议:项目团队对本期迭代进行总结、发现不足、制定改进计划,下一次迭代继续改进,以达到持续改进的结果

那么对于这个开发模型分享到这里,接下来分享下测试模型

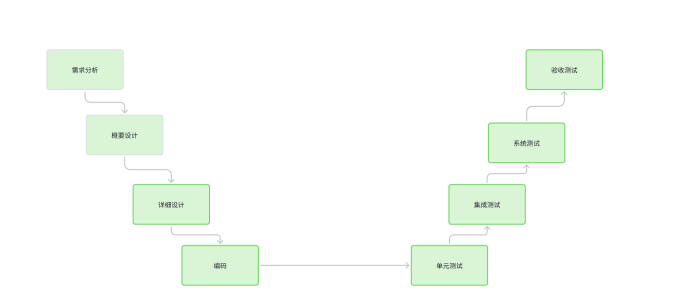

在测试中,有两个非常重要且具有标记性的测试模型:V模型和W模型

V模型是瀑布模型在测试领域的延伸,强调开发阶段与测试阶段的一一对应关系,左侧是开发活动,右侧是测试活动,形成V字形结构

优点:

明确标注了测试过程中存在的不同类型的测试,并且清除的描述了这些测试阶段和开发过程期间各阶段的对应关系,有效提升测试的质量和效率

缺点:仅仅把测试作为编码之后的一个阶段,未在需求阶段就介入测试,缺点就类似于瀑布模型

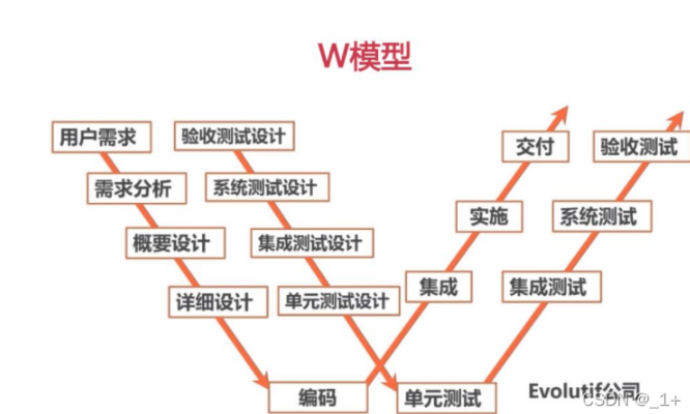

是对v模型进行改进,它强调:测试不仅针对程序本身,也针对开发过程中所有工作产物(如需求文档,设计文档),且测试活动与开发活动并行开展。

图片来源:https://blog.csdn.net/weixin_51059284/article/details/123208765

W模型的核心特点:

有两个V字叠加,形成W形

左侧V:开发过程+对应的测试设计

右侧V:验证与确认并行

测试对象扩展:不仅测代码、还测需求、设计等文档(即静态测试)

测试尽早介入:从需求阶段就开始测试活动(如评审、检查);

对比如下: