企业级智能体产业落地实践报告 - 智能体发展展望

智能体发展展望

- 1. 引言:智能体 - AI身份跃迁的核心标志

- 2. 智能体发展的三大核心趋势

- 2.1 智能协同:从“单兵作战”到“群体智能”

- 趋势1:多Agent协同 - 从“工具”到“团队”

- 趋势2:跨组织协同 - 重构产业链生态

- 2.2 感知与推理:构建多维度的世界理解

- 趋势1:多模态大模型 - 智能体“大脑”升级

- 趋势2:世界模型 - 赋予智能体“预测与规划”能力

- 2.3 执行与应用:走向泛在化与具身化

- 趋势1:具身智能 - 智能体的物理延伸

- 趋势2:端侧智能体与智能硬件 - 打造无处不在的智能

- 3. 智能体落地的挑战与破局方向

- 4. 结语:拥抱智能体时代,重构未来生产力

1. 引言:智能体 - AI身份跃迁的核心标志

人工智能正经历从“辅助工具”到“自主生产力”的决定性转折,而智能体(AI Agent) 是这场变革的核心载体。过去,AI仅被动响应指令(如信息检索、内容生成);如今,智能体进化为具备“自主理解目标-规划路径-调用工具-交互执行”能力的“数字员工”——它拥有“大脑(自主规划)+双手(工具调用)”的协同结构,能完成从“思考”到“行动”的任务闭环,彻底重塑人机协作边界。

从个人生活的“数字伙伴”(管理日程、处理琐事),到企业运营的“核心参与者”(覆盖营销、客服、研发全流程),再到连接数字与物理世界的“具身智能”(机器人、自动驾驶),智能体的应用形态正百花齐放,预示着全新组织形态与生产关系的诞生。

2. 智能体发展的三大核心趋势

智能体的未来演进将围绕“协同、感知、执行”三大方向突破,从单一静态应用,走向动态、泛在化、具身化的新形态,成为继互联网、移动互联网后的又一次范式变革。

2.1 智能协同:从“单兵作战”到“群体智能”

智能体的价值不再局限于单个任务执行,而是通过协同网络释放“1+1>2”的群体能力,甚至突破组织边界重构产业链。

趋势1:多Agent协同 - 从“工具”到“团队”

早期智能体多为“单兵模式”,依赖预设规则或单一模型,难以应对复杂任务;未来将以多智能体系统(Multi-Agent Systems) 为主导,通过“任务拆解-专业分工-动态协作”完成复杂目标,核心分为两种架构:

- 中心化网络:由“主管智能体”统筹规划,分配子任务给专业智能体(如软件开发中,协调智能体规划流程,编程智能体生成代码,审查智能体反馈优化),类似人类项目组,易控制但存在单点故障风险;

- 去中心化网络:各智能体自主沟通协作,无统一主管,鲁棒性强、可扩展性高,适用于动态变化环境(如供应链中断时,各环节智能体自主协商资源再分配)。

多Agent协同的核心价值是“能力复合+情景自适应”:例如,数据分析智能体与内容创作智能体协作,可自主完成完整报告;面对未知情况时,智能体通过实时沟通调整计划,从“执行工具”升级为“决策队友”。

趋势2:跨组织协同 - 重构产业链生态

传统企业间协作依赖API、EDI等“刚性数据管道”,仅能处理标准化信息,突发状况下需人工介入;未来,跨组织智能体协同将打破“信息孤岛”,连接供应商、制造商、物流商、客户为“自组织智能网络”:

- 智能体不仅交换数据,还能基于共同目标实时“协商-规划-资源调配”;

- 价值体现:优化库存与生产调度(降本)、快速响应市场波动(提韧性),将产业链从“脆弱链条”升级为“韧性网络”。

2.2 感知与推理:构建多维度的世界理解

依托多模态模型与世界模型的突破,智能体将拥有类人感知能力,能理解多维度信息并预测未来,实现更高级的推理决策。

趋势1:多模态大模型 - 智能体“大脑”升级

原生多模态模型通过统一架构整合视觉、听觉、语言等信息,实现“跨模态感知+实时生成”,推动智能体对世界的理解从“碎片化”到“全面化”:

- 技术优势:将传统“等待-调整-生成”的串行流程,升级为“所见即所得”的实时闭环,提供即时反馈;

- 行业应用:

- 个性化电商:结合用户偏好、位置、天气,实时生成穿搭推荐(如腾讯混元图像2.0压缩生成时间,提升转化率);

- XR领域:通过头显+眼动追踪,用户手势调整虚拟商品款式,提升交互体验;

- 游戏行业:即时生成个性化内容(如腾讯混元游戏视觉平台快速转化创意为3D模型,实现“千人千面”体验)。

趋势2:世界模型 - 赋予智能体“预测与规划”能力

世界模型是智能体对物理/数字环境的“内部模拟系统”,能在行动前预测不同策略的后果,核心由“感知模型+记忆模型+控制器”构成:

- 核心价值:让智能体从“被动响应”转向“主动规划”,例如自动驾驶汽车通过世界模型模拟交通动态,在虚拟环境中“排练”突发状况应对方案;

- 关键领域:在自动驾驶、医疗、工业机器人等高风险场景中,通过虚拟仿真降低现实训练风险,保障安全部署,是智能体从“工具”向“队友”转变的关键。

2.3 执行与应用:走向泛在化与具身化

智能体将突破软件边界,向物理世界延伸(具身化),并融入各类硬件终端(泛在化),实现“数字智能”与“物理行动”的深度融合。

趋势1:具身智能 - 智能体的物理延伸

具身智能(Embodied AI) 是智能体与机器人等物理实体的结合,使其能感知、理解并交互物理环境,替代重复、危险或体力密集型任务:

- 技术路径:采用“仿真优先”模式,通过数字孪生环境大规模训练智能体(如英伟达方案),降低现实成本与风险;

- 应用案例:腾讯Robotics X实验室的“小五”养老机器人,集成“轮子+伸缩腿”移动能力与触觉手,能在家庭环境中辅助老人站立、动态调整支撑力,理解人类需求并预测行动。

趋势2:端侧智能体与智能硬件 - 打造无处不在的智能

通过模型轻量化(蒸馏、量化、剪枝)、高能效AI芯片(NPU)普及、传感器技术融合,端侧智能体将融入手机、汽车、穿戴设备、智能家居,构建“泛在智能环境”:

- 智能汽车:从“驾驶辅助”升级为“主动智能座舱”,融合车辆数据、环境感知、用户习惯,例如检测用户疲劳时调整空调与音乐,规划最优路线并预处理工作消息;

- 智能穿戴:从“数据记录器”变为“个人健康管家”,持续分析生理数据(心率、睡眠),主动预警异常,AR眼镜实现实时翻译、导航与信息叠加;

- 智能家居:由中枢智能体统一调度,识别家庭成员习惯(如主人回家时自动调节灯光空调,让扫地机器人避行),家庭服务机器人能理解复杂指令(如“收纳客厅玩具至儿童房”)。

3. 智能体落地的挑战与破局方向

尽管智能体前景广阔,但企业落地仍需正视四大核心挑战,且已有明确破局路径:

| 核心挑战 | 破局方向 |

|---|---|

| 训推成本高昂 | 构建AI原生弹性基础设施(RDMA通信优化、潮汐调度),优化模型服务架构(PD分离、模型量化) |

| 模型幻觉与泛化弱 | 多层级技术组合:RAG(外挂事实知识库)+PEFT微调(适配垂直领域)+RLHF(对齐人类价值观) |

| 系统性安全风险 | 全生命周期纵深防御:基础设施零信任架构、模型对抗性测试、数据脱敏与DLP、应用层API审计 |

| 业务流程耦合难 | 技术层面:标准化开放接口集成;流程层面:可视化工作流编排,明确人机权责边界 |

4. 结语:拥抱智能体时代,重构未来生产力

我们正站在智能体技术浪潮的起点——这场变革不仅提升效率,更从根本上重塑生产力、组织形态与人机协作范式。过去,信息技术将物理世界数字化;如今,智能体为数字世界赋予“躯体”与“灵魂”,使其从“信息容器”进化为“价值创造者”。

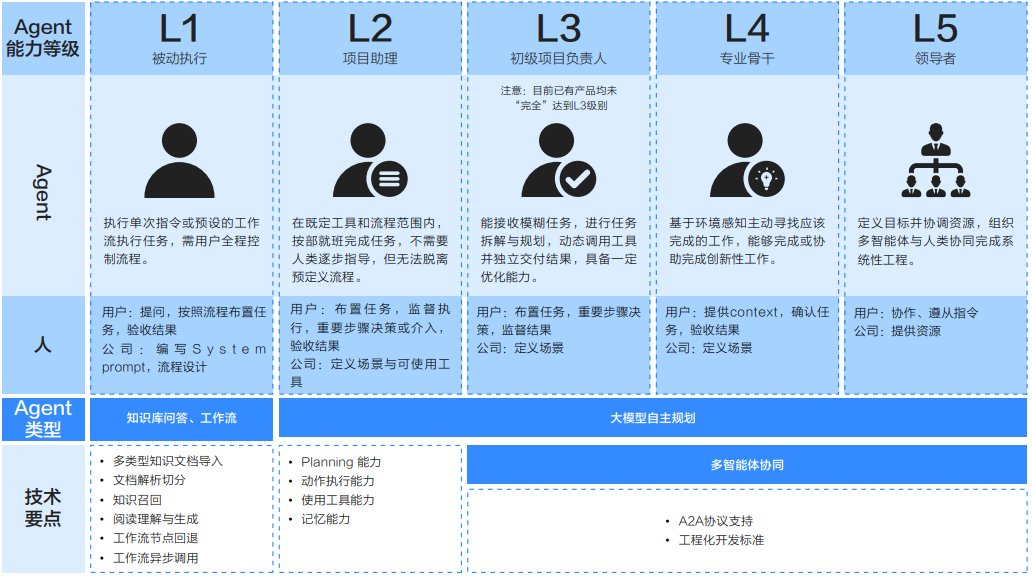

当前多数智能体虽处于L1初级阶段(被动执行),但向L2(流程内自主)、L3(全自主决策)的演进路径已清晰。企业可结合自身痛点(如降本、提效、决策赋能),从“高效助手”“执行专家”“决策专家”等场景切入,循序渐进释放价值。

智能体时代的机遇已来,那些将智能体深度融入战略、流程与文化的企业,终将在未来竞争中构筑核心优势,共同开启人机深度共生的新纪元。