数字大健康崛起:艾灸机器人重构就业生态,传统与科技如何共生?

当千年艾灸遇见人工智能,一场关于传承与创新的交响曲正在上演。

这不是取代,而是一次深刻的进化,比如人工智能走进中医诊室,传感器替代经验判断,数字大健康正以年复合增长率超 20% 的速度重构健康产业版图。

这股浪潮不仅改写了服务模式,更催生了多层次的就业机遇,形成 “传统岗位升级 + 新兴岗位爆发” 的双轮驱动格局。

1.在技术研发端,跨学科人才成为核心竞争力。

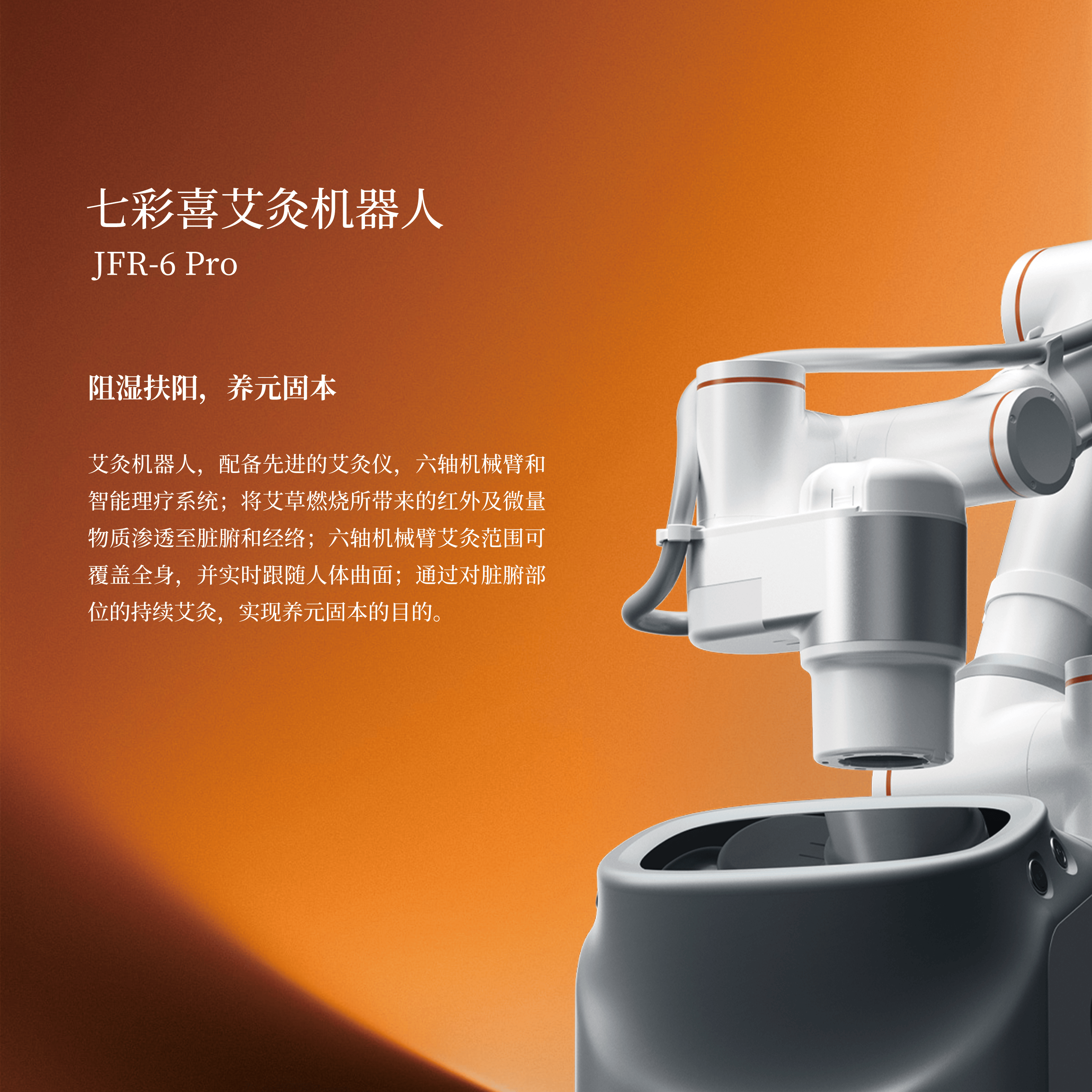

七彩喜艾灸机器人的毫米级穴位定位技术,需要融合 AI 视觉算法工程师、中医经络专家与机械控制设计师的协同创新。

智能温控系统的迭代,则离不开生物医学工程与大数据分析师的深度合作。

2.在应用服务端,岗位结构正在发生质的变化。

医疗机构中,“机器人运维师”“智能理疗规划师” 等新职业应运而生。

某中医院引入艾灸机器人后,衍生出 3 个新兴岗位类别,服务效率大大提升的同时实现人才升级。

消费市场更显活力,养生机构的 “智能健康管理师” 需兼具设备操作、体质辨证与方案定制能力,家庭端设备普及则带动了社区 “数字康养指导员” 需求激增。

3.政策与市场的双重加持,让就业前景持续向好。

“一带一路” 倡议推动艾灸机器人出口东南亚,催生跨境技术服务、国际培训等岗位。

那么问题来了,七彩喜艾灸机器人的出现,究竟是替代者还是赋能者?

“一台机器人替代 3 名技师” 的行业案例,让 “机器取代人工” 的担忧蔓延,但毋庸置疑,艾灸机器人正在重塑而非摧毁传统艾灸。

其对人工的冲击具有明确的结构性特征,标准化操作环节首当其冲,传统艾灸中重复性的持艾、控距工作,已被机械臂精准替代。

七彩喜机器人可完美复现悬停灸、雀啄灸等五种手法,且不受疲劳影响,大大提升工作效率。

但技术迭代同时创造了更高价值的岗位:一名技师可管理5-10台机器人,服务客单量得到有效提升。

这推动技师向 “技术 + 诊疗” 复合型人才升级,掌握 AI 数据分析、个性化方案设计的资深技师尤为受欢迎。

行业正在形成新分工,机器人负责精准执行,人类技师专注辨证施治与体验优化。

对行业而言,这种人机协同更具革命性意义。

机器人解决了传统艾灸的烟雾污染、疗效不均等痛点,推动行业从 “作坊式” 走向标准化,市场规模的扩大反哺就业。

在2023-2025 年,艾灸相关岗位总量增长 35%,其中高端服务岗位占比从 12% 升至 27%。

我们一定要知晓,数字大健康的终极命题,从来不是技术对传统的颠覆,而是二者的协同共生。

艾灸机器人的进化方向印证了这一点,最新机型已开始集成中医辨证算法,通过多模态数据实现 “机器定位 + 人工辨证” 的深度融合。

对从业者而言,破局之道在于构建 “传统能力 + 数字素养” 的双重壁垒。

传统技师,可通过学习 AI 设备操作、健康数据解读实现升级。

技术人才则需深耕中医内核,我们的研发团队中,配备专职中医师参与算法设计,确保技术创新不偏离疗法本质。

产业层面的生态构建同样关键,企业正在探索 “机器人 + 技师” 的服务模式。

养生机构采用 “1+N” 配置(1 名技师 + N 台机器人),既保留人文关怀又提升效率。

医院建立 “设备操作 - 临床诊疗 - 数据研究” 的人才培养链,实现技术落地与人才成长同步推进。

这种模式下,机器人成为传统技艺传承的载体,而非对立面。

最后在数字大健康的浪潮中,七彩喜艾灸机器人既是就业市场的 “洗牌者”,更是 “升级器”。

它淘汰的是单一技能的操作者,催生的是跨界融合的创新者。

当毫米级的精准定位遇见中医的辨证智慧,当机械臂的稳定执行融合技师的人文关怀,健康产业的就业生态正在完成一场高质量的进化。

对每个从业者而言,真正的威胁从来不是技术进步,而是固守传统的执念。

最好的机遇,恰是在科技赋能中重铸传统价值。

这或许就是数字时代给健康产业的启示,也就是说传统的生命力,在于与科技共生共长。