卫朋:IPD流程落地-技术管理实战

目录

前言

业务分层

基础构建块CBB

作者简介

前言

技术管理是一个很重要,但也很容易被忽略的事情。

如果说产品开发是一个砍柴的过程,那技术管理就是一个怎么磨好刀的过程。

我自己也曾做过多年的技术,在实际去开发产品之前,个人习惯的做法是先盘点要用到的所有技术。

比如产品会用到NFC CPU卡、用到WiFi、用到蓝牙......

-

-

如果说某一项技术之前用过,就直接复用;

-

如果说某一项技术之前没用过,就需要输出一份预研报告;

-

而且报告必须是理论+实践,可以指导后续接手的人员。

-

比如说,以往的产品没用到过CPU卡,这个时候就需要研究一下CPU卡的原理,然后实际搭电路写代码去验证。

最后把整个预研的过程记录好然后归档。

基本上一款产品做完,就会积累很多有效资产,后续的产品也会越做越顺利。

上面这个属于比较初级的技术管理,对于创业场景比较合适。

而IPD体系中的技术管理,更多是一种体系化的作战能力,要有效管理更多人去落地、实践、积累。

下面继续从一个演示案例开始,帮大家体系化去理解一下技术管理整个过程。

业务分层

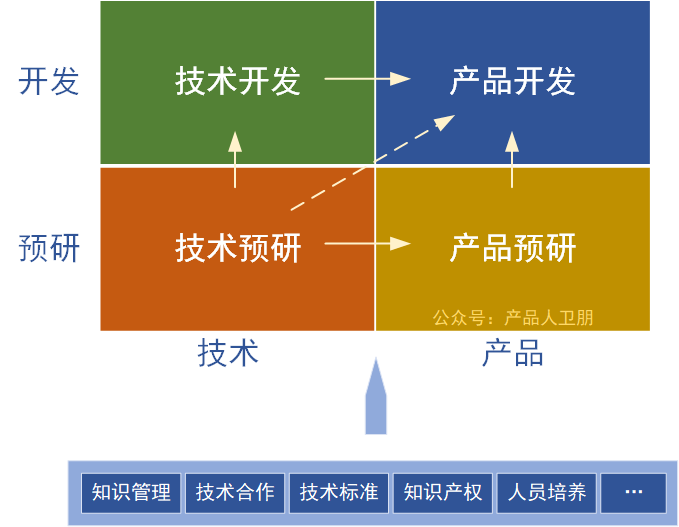

IPD流程中的技术管理体现出了一种业务分层的逻辑。

以餐馆为例,要把生意做大,就不能只卖一盘菜。

为了满足不同顾客,就要推出分层的产品:

1、定制产品(C版本)

比如顾客张先生要少盐多糖,加个葱花摆盘,这属于直接卖给最终客户的外部业务。

2、基线产品(R版本)

菜单上标准的经典西红柿炒鸡蛋,这也是直接销售的外部标准业务。

3、产品平台(V版本)

比如后厨标准化了的西红柿炒鸡蛋预制组合。

一个盒子里,鸡蛋已提前炒成标准大小块、西红柿已去皮切好、糖盐醋按黄金比例调成了碗汁。

这个是内部业务,顾客买不到它。

这样做分层的好处就是:

-

-

当顾客点菜时,厨师不需要从洗西红柿、打鸡蛋开始;

-

可以直接拿一盒产品平台(预制组合),下锅一炒,2分钟就能出锅;

-

如果要定制,也是在这个基础上微调,这样效率就极高。

-

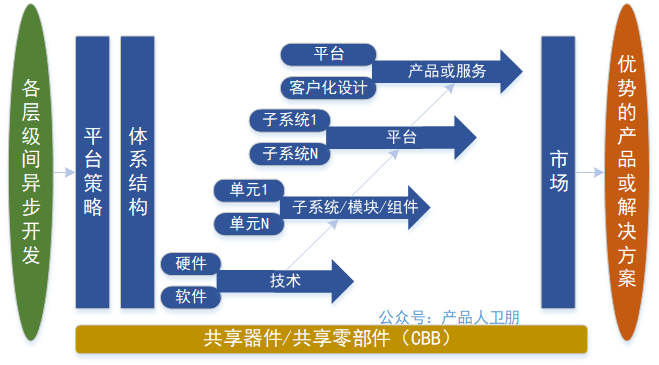

基础构建块CBB

接下来就是IPD中经常提到的CBB,怎么理解呢?

继续以餐馆为例:

-

-

炒蛋CBB:提前大规模炒好、按标准分量分装的鸡蛋块;

-

酱汁CBB:按黄金比例提前调制好的万能糖醋汁;

-

西红柿CBB:统一去皮、去蒂、切丁的西红柿。

-

从业务维度来看,这些都是内部业务。

另外技术再细分的话,又包含核心技术和关键技术:

-

-

核心技术是指你的独家秘方,比如“5秒快速去皮”技术和“黄金比例碗汁”秘方,别人家没有,这是你的绝活;

-

关键技术是指不可或缺的,比如“热锅冷油”炒蛋技术,没这个技术蛋就炒老了。

-

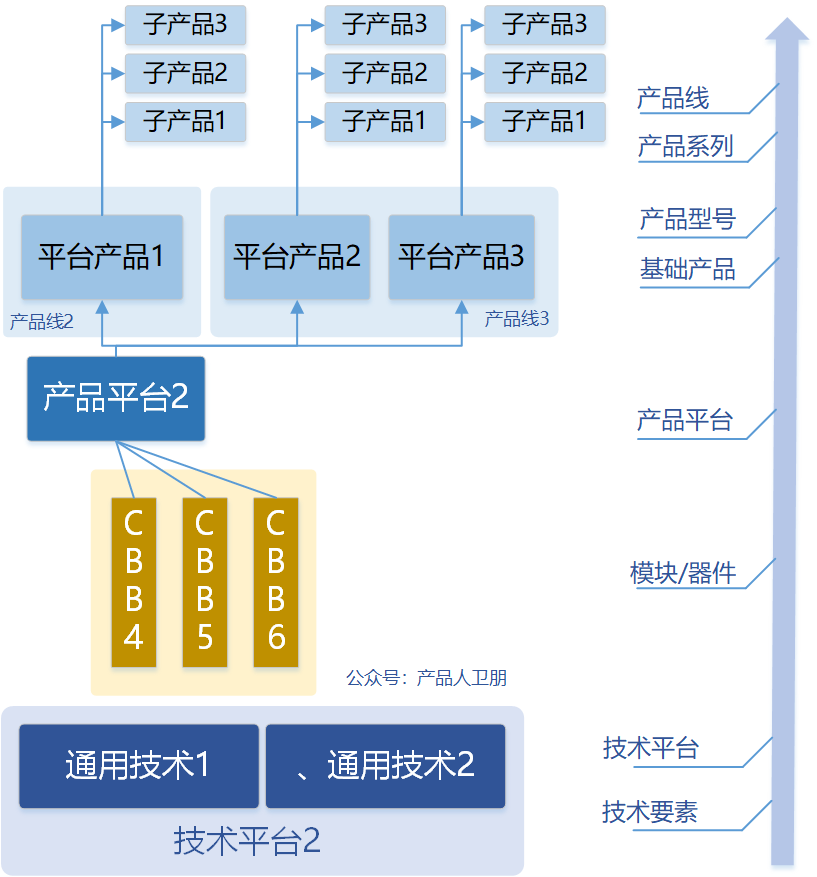

什么是产品平台呢?

你可以认为他是CBB的升级版,是最大的CBB,是所有“西红柿炒鸡蛋”系列产品的基础。

有了它,开发新口味(比如“菠萝西红柿炒鸡蛋”)就变得异常简单;

只需要替换平台里的“酱汁CBB”即可,最终实现快速推出衍生产品的这样一种能力。

组织保障

以餐馆为例,也就是厨房里的重量级团队:

-

-

ITMT:饭店的董事会,决定是否投巨资建立“中央厨房”来生产CBB;

-

IPMT:店长,决定本店是否要上新菜“菠萝西红柿炒鸡蛋”;

-

TMT:厨师长团队,负责规划明天需要准备多少炒蛋CBB和酱汁CBB;

-

TDT:负责准备CBB的小组,每天根据计划炒出标准分量的鸡蛋块;

-

TMG:德高望重的特级厨师,他来品尝一下炒蛋CBB,判断火候和咸淡是否达标,拥有技术否决权。

-

通过这样一套技术管理体系,就可以实现:

-

-

减少重复开发:不需要每个厨师都从养鸡、种西红柿开始;

-

建立CBB和平台:建立“中央厨房”提前准备好半成品;

-

技术与产品分离:让研发厨师和前台炒菜厨师各司其职;

-

高效高质量交付:最终实现顾客一下单,就能又快又好地端出符合要求的菜肴。

-

作者简介

卫朋《硬件产品经理》作者,实战派产品及流程专家,人人都是产品经理受邀专栏作家,CSDN认证博客专家、嵌入式领域优质创作者,阿里云开发者社区专家博主。