无人机航电系统散热技术要点

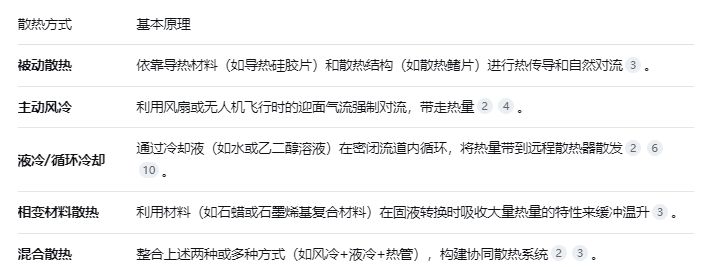

主要散热方式概览

无人机的散热方案通常根据其功率密度、飞行环境和使用场景来选择,核心是在散热效率、重量、体积和可靠性之间取得平衡。下表简要对比了几种主要方式。

散热模块设计的核心技术要点

材料是关键:高效导热与界面填充

导热界面材料(TIM):用于填充芯片等发热源与散热器之间的微观缝隙,显著降低接触热阻。常见的包括导热凝胶、导热硅胶片等。

先进散热材料:为追求极致性能,会采用如热管、均温板以及纳米流体等新材料。例如,研究显示,在液冷系统中使用含CuO(氧化铜)纳米颗粒的冷却液,可提升传热效率近30%。

结构是保障:优化散热路径与效率

散热器几何设计:散热鳍片的形状、排列方式直接影响散热面积和空气流动性。例如,波浪形或百叶窗式翅片能有效提高空气湍流度,破坏热边界层,提升效率。

系统集成与布局:散热模块需要作为无人机设计初期的一部分进行整体考量,即“热设计先行”。例如,将散热片贴近主要热源(如电机、电调、大功率芯片)布置,并合理设计风道。

环境是挑战:应对高空与极端条件

低气压:在高空,空气稀薄,传统风冷效率会急剧下降。为此,高空长航时无人机可能需要为设备舱增压,以保证空气的有效对流。

极端温度:系统不仅要散热,有时还需保温。例如,在临近空间飞行的无人机,夜间温度极低,需要防止部件冻结。有些专利技术通过可开闭的散热盖板,在夜间关闭散热路径,利用设备自身热量保温。

智能控制是趋势:实现按需冷却

未来的智能无人机正朝着智能热管理方向发展。通过传感器和算法(如深度强化学习),系统可以实时监测温度并预测热趋势,动态调整风扇转速或泵速,实现“按需冷却”,在保证安全的同时优化能源使用。

前沿发展与趋势

宽禁带半导体器件的应用:采用碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)功率器件的电调/驱动器,其本身具有开关损耗低、耐高温的特性,能从源头上减少发热,对散热系统的要求也随之降低。

结构功能一体化:将无人机的外蒙皮与散热功能结合,例如借鉴生物结构设计蒙皮内嵌微流道系统,在散热的同时实现减重。

仿生设计与数字孪生:借鉴自然界的散热智慧(如蜻蜓翅膀的脉络),并结合数字孪生技术进行虚拟仿真和优化,是未来的重要研究方向。